香港《译丛》的“聊斋故事”英译研究

葛文峰

(淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

目前所知,《聊斋志异》最早的英译可以追溯到1835年《弗雷泽杂志》(Fraser’sMagazine)刊载的《白于玉》译文。[1]1842年,美国来华传教士卫三畏(Samuel W. Williams)在汉语工具书《拾级大成》(EasyLessonsinChinese)中译介《聊斋志异》故事17则[2];在华传教士郭实腊(Karl Friedrich August)在《中国丛报》(TheChineseRepository)发表了《聊斋志异》故事9则[3]。自此,期刊与工具书刊载《聊斋志异》译文形成了一个重要传统,与后世的单行译本互为补充,延续至今。在迄今180年的漫长历史中,《聊斋志异》经历了从早期零散报刊英译到现当代单行译本行世的过程。中国古典小说的西传与英译历程,学界颇为关注,诸如《红楼梦》《西游记》《三国演义》等经典小说的英译史已有专著进行了深入、详细的研究。《聊斋志异》英译史料的发掘与整理也在同步进行,“聊斋故事”的英语译介个案也基本得以呈现。

然而,单行译本相对比较容易获取,隐藏于英文报刊、文集中的“聊斋故事”往往给研究者带来一定的文献发掘困难。2009年,李海军的专论《追随蒲松龄的足迹——〈聊斋志异〉英译概述》从“零散译文”“节(全)译本”“漫画译本”三个方面细数1842年至2008年的“聊斋故事”英译史料,文中提到“1995年,吴燕娜(YennaWu)翻译了《马介甫》,发表在《译丛》(Renditions)第43期上”[4],这是学界第一次提及《译丛》杂志选译《聊斋志异》的史实。同年,何敏的专论《英语世界〈聊斋志异〉译介述评》也对“聊斋故事”的英文译介进行归纳[5],可惜未着笔墨于《译丛》。时至今日,关于《译丛》选译《聊斋志异》的记述依然十分罕见。

笔者按图索骥,查阅原始资料,发现《译丛》选译《聊斋志异》的“零散”译事远不止《马介甫》一篇。

一、 香港《译丛》的“聊斋故事”翻译选材

近代以来特殊的地理位置与文化空间,使得香港成为中外文学文化交流的重镇。担负着“结合传统与现代、融会中国与西方”使命的香港中文大学,是一所具有国际视野、又以发扬和传承中国文化为己任的世界著名学府。1973年,《译丛》——一份汉英文学翻译刊物在香港中文大学应运而生。《发刊词》明确了刊物的办刊宗旨:向海外读者介绍中国文学、文化,提供文献,满足域外读者对中国文学与文化日益增长的兴趣。[6]

近半个世纪以来,《译丛》砥砺前行、不断壮大,成为中国文学“走向世界”的一支有生力量。截止目前,《译丛》已经出版半年刊97期、“《译丛》丛书”(RenditionsBooks)15种、“《译丛》文库”(RenditionsPaperbacks)34种。《译丛》翻译选材涉及古今2000余年文学史上近800位作家的近3 000种作品,蔚为大观。《译丛》系列出版物发行传播遍及亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲等80多个国家和地区,产生了重要的影响[7]135-141,被国际社会誉为“‘了解中国文学的窗口’,部分译作还被国外大学用作教材”[8]。

面对浩繁的中国文学作品,《译丛》的翻译选材体现出“兼收并蓄”的特征,不仅覆盖古今各类体裁的优秀作品,还兼顾香港、台湾以及女性作家作品。[7]53-82出任《译丛》主编近20年(1989—2007)之久的孔慧怡曾坦言:“不管是传统的、现代的……只要是我们认为有代表性的、是好作品,我们就会用计划编辑的方式,出版不同的专辑进行译介。”[9]《译丛》是文学翻译杂志,每一期选译的内容既要“杂”——尽量涵盖更多种类的作品,又要“专”——集中在某一特定的文学主题。因此,《译丛》频频推出专号、专栏,有计划性地通过“专辑(方式)进行译介”。

蒲松龄及其《聊斋志异》在明清小说史上的重要地位自不待言。《译丛》在介绍蒲松龄时重点指出,蒲松龄文学成就的代表作是他以毕生之力完成的鬼怪故事集《聊斋志异》,他又是一位多产的俚曲(ballad)作家,其《聊斋俚曲》中的多种作品由《聊斋志异》故事改编而来。[10]由此可见,在《译丛》编者视野中,蒲松龄的《聊斋志异》小说及其衍生的俚曲都是中国古典文学中“有代表性的好作品”,可以统称为“聊斋故事”(见表1)。

表1 香港《译丛》选译“聊斋故事”统计表

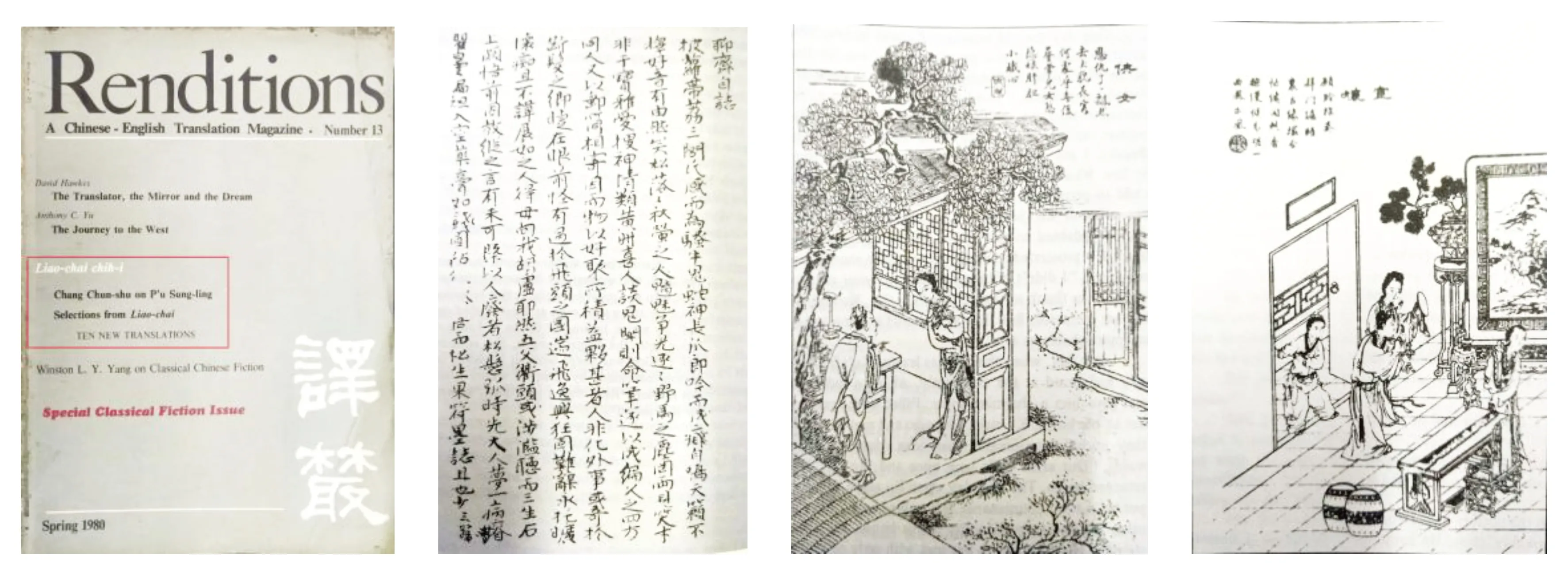

1980年春,《译丛》推出“古典小说”专号(Special Classical Fiction Issue),分别译介了《西游记》(His-yuchi)、《红楼梦》(Hung-loumeng)和《聊斋志异》(Liao-chaichih-i)。时任主编高克毅(George Kao)在《编者的话》中指出,早在1880年,英国汉学家翟理斯(Herbert A. Giles)翻译出版了鬼妖志怪小说《聊斋志异》的选译本,该译本出现在100年前,有其时代局限性。近年来,关于《聊斋志异》的重新研究,不仅将其视作文学价值显著的小说,也将它看作是反映清初物质与精神景观的社会文献。所以,专号中的“聊斋故事”翻译还辅有一篇从历史学而非文学批评角度撰写的评论——美国华裔汉学家张春树(Chun-shu Chang)与张骆雪伦夫妇(Hsueh-lun Loh Chang)合撰的《蒲松龄及其〈聊斋志异〉:清初的文学想象与文人意识》(P’uSung-lingandHisLiao-chaichih-I—LiteraryImaginationandIntellectualConsciousnessinEarlyCh’ingChina),以飨对“聊斋”兴趣大增的海外读者。[11]

专号中选译的10篇“聊斋故事”大部分为人与鬼神之间的婚恋爱情。蒲松龄对忠贞、纯洁的“人鬼”之恋多加歌颂,通过落魄书生与鬼妖女子之间的感情虚幻描写,表达对封建社会残酷现实的鞭挞,塑造出各类心地善良、贤惠美丽的“非人类”女性形象。《译丛》编者认同张氏夫妇的观点,他们从小说创作与社会现实的角度出发,认为蒲松龄是自我人生的分析师、志怪故事的讲述者、人性与社会的观察者、明清易代记忆的记录者、时代文化的再现者。通过“聊斋故事”,蒲松龄传递出清初中国的文化与历史,并使读者体认、感知作者对彼时个人、社会、时代内在秩序与结构的理解。[12]事实上,《译丛》所选10则爱情主题“聊斋故事”恰恰反映了清初的男女婚恋情况。蒲松龄深知,传统社会桎梏中真实的爱情极为罕见,不得已转而创作出虚拟的“人鬼”之恋,以虚构的小说讽喻现实社会。譬如,才华横溢的女诗人“香玉”、武功高强的“侠女”、教导妇女勇敢和隐忍的“恒娘”,既是对封建信条“女子无才便是德”的抗争,也是对男权社会中女性弱势地位的呼告。

图1 《译丛》(1980/13)封面及《聊斋志异》译文插图(含蒲松龄手迹《聊斋自志》)

该专号虽然名为“古典小说”,但是若从内容方面计算,10篇“聊斋故事”译文与一篇《聊斋志异》专论,占当期篇幅的58%,又可谓《译丛》的“《聊斋志异》”专辑。《译丛》封面标注有“‘聊斋’故事新译十篇”(Selections fromLiao-chai: Ten New Translations)字样,《江城》《连琐》《长亭》属于首次翻译的“新译”,其他7篇是对此前已有翟理斯、邝如丝(Rose Quong,1946)等译文的重译。比如《阿宝》《香玉》同时存在翟译、邝译,此次译文已然属于第三次翻译的“新译”。四位译者均为研究中国文学与历史的学者,汉英双语娴熟。苏恩洁与罗吴玉英都执教于香港高校,早年在英美两国求学。柯丽德是美国著名汉学家、翻译家,专攻明清小说。①徐兆镛是美国华裔记者、编辑、翻译家,长于英文写作。

与《江城》一样,《马介甫》以刻画“悍妇”形象为特色,其译文刊载于1995年第43期《译丛》。明清文学中的“悍妇”“妒妇”主题在女性思潮涌起的西方颇受关注,不仅普通读者乐于阅读,汉学家也多从此切入,窥见、研究明清两代的女性与社会问题。译者、美国华裔汉学家吴燕娜正是女性文化研究者②,她认为,“悍妇”文学形象的出现,是女性反抗父权压制的结果,是一种典型封建社会问题的文学投射。这正符合《译丛》让海外读者了解中国文化的初衷。

2001年,第55期《译丛》刊载了《〈聊斋志异〉故事二则》(TwoStoriesfromLiaozhaiZhiyi),即《画壁》《辛十四娘》的译文。前者通过朱孝廉与画妖“散花天女”的真挚爱情故事,塑造了正面、美好的“妖女”形象。后者通过描写冯生与狐妖的曲折婚姻,展现了辛十四娘竭力帮助丈夫的“贤妇”形象。两则故事均关涉中国传统儒释道思想的劝喻、教化作用。译者袁瑞克是美国业余汉学家,对中国语言文化多有研究。

2008年,第70期《译丛》是“明清文学中的暴力”(Violence in Ming and Qing Literature)专号,客座主编是澳大利亚汉学家贝丽③。在作为“编者的话”的《书写(与阅读)暴力》(Writing(andReading)Violence)一文中,她指出,暴力的文学书写在中国文学中并不罕见,明清文学中尤是如此。她也坦陈,该专号中的翻译选材与主编个人的汉学研究领域密切相关,“晚期中华帝国的明清两代,汇集了比以往更多的‘暴力’文学作品”[13]5-12,主要包括刑罚、战事、复仇主题等,贝丽所选三则“聊斋故事”均与“复仇”相关。《公孙九娘》的创作背景是清初的山东农民起义“于七之乱”(1622),系蒲松龄亲历的历史事件。译者为美国“聊斋学”汉学家蔡九迪。蔡九迪④提出,《聊斋志异》中以明清之际满族武力征服中原为背景的“暴力”故事为数不多,《公孙九娘》便是其中之一,是蒲松龄对“于七之乱”伤亡记忆的文学书写[14]。《商三官》描写了女主人公巧妙设计终报杀父之仇后悬梁自尽的悲惨故事。在此基础上,蒲松龄改编创作了俚曲《寒森曲》。贝丽点明了它们的各自特色:《商三官》小说语言古典,复仇叙事极为简洁;《寒森曲》俚曲为通俗、活泼的白话,通过颠覆性的黑色幽默和虚构计谋完成复仇叙事,讽刺了官场腐败。[13]59-60《商三官》的译者是加拿大汉学家史恺悌,专治明清小说戏曲。⑤《寒森曲》由贝丽与汉学家杜博妮合译完成。杜博妮⑥中国文学研究与翻译并举,是当代翻译传播中国文学的海外著名学者。

当代汉英文学翻译刊物刊载的“聊斋故事”并不多见。1956、1962年,杨宪益与戴乃迭夫妇选译了《婴宁》(Yingning)、《梦郎》(ADreamofWolves)、《鸽异》(AStrangeTaleofPigeons)等8篇,见刊于《中国文学》(ChineseLiterature)杂志。《译丛》选译的15篇“聊斋故事”,可谓是对《中国文学》的接续,在数量上又有所赶超。

二、 香港《译丛》的“聊斋故事”翻译策略

通观中国文学典籍翻译史,可以发现一个普遍的现象,即在不同历史时期,同一种作品会产生不同的译文,体现出翻译规范的时代性特征。这也是文学重译、复译产生的根本原因之一。《译丛》主编王宏志认为,时代的发展会造成文化语境的变化,针对同一部原作而产生不同面貌的重译自然而然地要呼应时代的要求:“面对着不同的语言、文化、读者、社会政治因素,甚至不同的年代,难道还能期待产生完全相同的译本来吗?”[15]第17、18期合刊《译丛》是“通俗小说”(Middlebrow Fiction)专号。客座主编是著名澳大利亚华裔汉学家柳存仁(Liu Ts’un-yan),他称赞美国汉学家王际真(Chi-Chen Wang)翻译的蒲松龄另外一部小说《醒世姻缘传》(MarriageasRetribution,1982)⑦可以比肩王译《红楼梦》(DreamoftheRedChamber,1929),概因其译文语言是“通俗易懂的当代英语”(lucid contemporary English),适应了当代语境。[16]高克毅批评翟理斯《聊斋志异》的翻译“深受100年前的历史时代制约”,亦即指明了《译丛》编译“聊斋故事”的基本翻译策略取向:定位于当代英语读者群体,呼应当代英语语言规范,去除以往译文中的种种时代性弊病与烙印,产生具有当代时代气息的译文。同时,紧扣《译丛》对外传播中国文化的宗旨,忠实传译原作的文学审美与文化信息。

1. 去“讹”存真:忠实的“聊斋故事”性事翻译

作为英国外交部选拔的外交人才,翟理斯来华后先在北京英国使馆学习汉语。他发现来华西人缺乏生动有趣的语言学习材料。通过对权威教材《语言自迩集》(Yü-yenTzurhChi,1867)的学习感悟,他指出当时的汉语学习过程漫长而乏味,令人心生倦怠[17]xiii。在枯燥乏味的汉语学习中,中国小说的故事性、趣味性可以极大提高来华西人的阅读学习兴趣,从而提高语言学习效率。翟理斯选译篇幅精悍、故事性强的“聊斋故事”,作为语言资料辅助西人的汉语学习。原著中关乎性事的描述自然不适合教学目的,故而需要删改。而且,翟理斯是受到英国维多利亚时期清教禁欲主义传统教育的绅士,必然抵牾“聊斋故事”中的性事,遇之则刻意“避而不谈”。然而,一个世纪之后的《译丛》再次选译“聊斋故事”时,其初衷则是向海外传递“原汁原味”的中国文学文化。尤其是在20世纪末期,海内外读者不再视文学中的性事描写为禁忌。比读翟、袁两种《画壁》的译文,可见《译丛》译文对性事内容的忠实翻译。

原文:舍内寂无人、遽拥之、亦不甚拒、遂与狎好、……(女伴)戏谓女曰、腹内小郎已许大、尚发蓬蓬学处子耶、……四顾无人、渐入猥亵、兰麝熏心、乐方未艾、忽闻吉莫靴铿铿甚厉[18]无页码。

翟译(1880):He found nobody else within. Then they feel on their knees and worshipped heaven and earth together, and rose up as man and wife…Thereupon they all laughed and said, “My dear, you are now a married woman, and should leave off that maidenly coiffure.”…Then one of them cried out, “My sisters, let us be off. Two’s company, more’s none.”…But suddenly they heard a sound like the tramping of heavy-soled boots.[17]9-12

袁译(《译丛》2001):It was quiet and nobody else was there. Zhu suddenly embraced the girl. Encountering little resistance, he made love to her….Playfully, they said to the girl, “The child in your stomach is already quite large. Why is your hair still loose like that of a virgin?”…One of her companions said, “Sisters, we had better not stay too long. Otherwise someone will be unhappy!”…Seeing that there was no one around them, he began to indulge in wanton behaviour. He was intoxicated with her delicious perfume, but before his lust was satisfied they suddenly heard the sound of leather boots[19].

蒲松龄在描写男女主人公性事时虽然言简意赅,但是也涉及到了“拥”“狎好”等词语。翟译对此完全重写,转换为两人“跪拜天地、结为夫妻”的中国婚礼仪式,将色情描写改译为符合道德规约的情节。翟理斯又在注释中特别予以说明:“拜天地”为中国婚礼中最为重要的环节,即恳请“天”(God)见证新人的姻缘。[17]10《译丛》译文却毫不回避,直接译出“拥抱”(embrace)、“做爱”(Make love)等性事内容。在中国古代,未婚少女与已婚女性的发式不同,前者“垂髫”(披发下垂),后者“螺髻”(梳起高高的发髻)。“女伴”戏言“画妖”已身怀有孕尚作“垂髫”的处女之态。在翟理斯的时代,怀孕——尤其是未婚先孕,以及处女之身都不能公开谈论。所以,翟译再次改写原文内容,改译为“你已结婚,为何还留有少女的发式?”刻意避开“怀孕”“处女”。《译丛》译文则按照原文直译出“腹内小郎”(child in your stomach)、“处子(女)”(virgin)。对于原文中第三处性事描写,翟理斯不再改译为其他内容,而是直接省略不译,是为“避而不译”。《译丛》译文依旧照直译出,不增不减。“猥亵”译为“淫荡行为”(wanton behaviour)、“熏心”译为“极度兴奋”(intoxicated)、“乐”译为“淫欲”(lust)。

稍晚于《译丛》翻译的《画壁》,英国汉学家闵福德(John Minford)英译的《聊斋志异》(StrangeTalesfromaChineseStudio, 2006)中也含有《画壁》译文。他对“聊斋故事”中的性欲描写除了忠实呈现之外,甚至设法加以彰显。原文中“散花天女”对朱孝廉的亲昵行为“亦不甚拒”,指她“不是很拒绝”。闵福德译为“her to be far from unreceptive”(她根本不拒绝)[20],译文中“散花天女”的态度与原文不同,甚至含有“主动迎合”之意。闵译“对聊斋爱欲书写的刻意彰显与露骨表述无疑是为迎合西方消费文化语境中大众的阅读欲望”[21]。这种一味迎合西方不同价值观的读者阅读趣味的译法,严重损害了原作的文学叙事,既违背了作者本意,又不是中国文学文化的保真传译,有背于《译丛》的宗旨。因而,对于“聊斋故事”中的性爱内容,《译丛》既不回避,也不刻意放大,中规中矩的翻译方法是当代语境中最可取的做法。

2. 文化传真:异化为主的“聊斋故事”文化翻译

无论是在近代还是当代,“聊斋故事”翻译活动的主要动因之一是进行中外文化的有效交流,达到中国文化被西方读者理解的目的。为了实现这种跨文化沟通,不同时代的译者选择了不同的文化翻译策略。从早期的意译、归化为主,发展到当代的意译与直译并存、异化为主、不同策略有机融合的“文化和合”翻译主导思想。作为当代文学期刊翻译“聊斋故事”的佼佼者,《译丛》的文化翻译也遵循着“和合、共生”的文化传真翻译观念。“文化和合”翻译思想的基础是世界文化平等与互鉴,是多元化国际文化“相和相生”的必然结果,也是如实对外传译中国文化、促进中西文化交流、达到中西文化和合共存的必然要求。[22]

蒲松龄毕生科场不得意,深受科举取士制度之苦,熟稔延续千年的中国科举文化,在“聊斋故事”中多有描写。比如《阿宝》中的科举文化翻译。

原文:(值岁)大比、(举)进士[18]无页码。

翟译:master’s degree, doctor’s degree[17]195.

邝译:triennial examination, doctor’s degree[23]25.

梅译:provincial examination, Doctorate of Letters[24].

罗译(《译丛》1980):provincial civil service examination,Chin-shih[25].

“大比”又称“乡试”,是明清两代三年一次的省级科举考试。翟理斯直接以西方高等教育中的学位比附科举考试中的“乡试”“会试”“殿试”,将“大比”以归化策略译为“硕士学位”。澳大利亚华裔译者邝如丝译“大比”为“三年一次的考试”,虽然传递了部分文化信息,但是不足以传译出“大比”在各级科举考试中的级别。美国汉学家梅丹理(Denis Mair)和梅维恒(Victor Mair)直译为“省级(provincial)考试”,强调了考试的级别。《译丛》的翻译兼顾直译与意译,既指明了“大比”是省级(provincial)考试,又点明其属性是“文官/公务员考试”(civil service)。虽然此法类似于翟译的比附,但是,长期流行于西方国家的“文官/公务员考试”在性质上与中国科举取士最为贴近,远胜于以“硕士学位”译“大比”的方法。“进士”作为科举考试中的最高级功名,又被西方译者等同理解为学位序列中的“博士学位”。这不仅是西方文化在翻译中对中国文化的改写,更无法传达“进士”的文化内涵。《译丛》采用先直译、后加注的方法翻译“进士”,先保留了异质文化的表征,再指出“进士”为“全国取士第三级考试”(the third degree in National examinations)的胜出者。这兼顾到西方读者的理解接受,又保真地传播了中国科举考试文化。

又如《宦娘》中有“《惜余春》词”一句。《译丛》的徐兆镛译文为“atz’u to the tune ofHsiyüch’un(Lamenting the Waning Spring)”[26]。译者采取直译加注的方法传译“词”作为特殊文类的文学文化内涵。“词”作为古典诗歌中的重要分支,其音译名“tz’u”在英语汉学界已被广泛接受,美国汉学家孙康宜的著作《词体的演进:晚唐至北宋》(TheEvolutionofChineseTz’uPoetry:fromLateT’angtoNorthernSung,1980)、《译丛》的“词”(Tz’u, 1979/11&12)专号、“《译丛》丛书”《无乐之歌:中国古词选集》(SongwithoutMusic:ChineseTz’uPoetry,1980)均采用“tz’u”作为“词”的译名。所以,徐译对众所周知的“tz’u”没有加译注。较之诗,词更具备谐律的音乐特性,徐译“to the tune”将之传递出来。“惜余春”是词牌名,译者同样进行专有名词的音译,并在括号注释中解释其为“悲叹逝去的春天”。反观邝如丝的译文“a poem——‘A Lament of the Last of Spring’”[23]141,将“词”视为“诗”(poem),混淆了“词”的文体概念,而且误将词牌名作为诗歌的题目。如此,邝译不但不能传递《惜余春》词的文类文化,还会让西方读者对“词”的理解产生文化误导。

3. 小说之外:说唱艺术的“聊斋俚曲”翻译

蒲松龄在写作通俗小说的同时也创作了具有山东地方色彩的说唱艺术作品——俚曲。传世的十五种蒲氏俚曲中,有七种直接取材于《聊斋志异》,故名“聊斋俚曲”。这标志着蒲松龄文艺生涯中“同枝异叶的小说与俚曲实现了不同艺术形式之间的转化”[27],使得文言“聊斋故事”小说得以以俚俗的语言在社会底层广泛流传。“聊斋俚曲”最突出的特征有二:一是通俗易懂、融合方言土语的白话语言特色,二是便于歌咏、平仄谐律的曲艺特色[28]。

《译丛》所选的《寒森曲》由“聊斋故事”中的《商三官》《席方平》改创,猛烈揭露了封建社会的腐败,歌颂了被压迫的劳苦大众的强烈反抗精神。译者贝丽和杜博妮认为“俚曲”对应着西方的“叙事曲/民谣”(ballad),是一种乡野的通俗唱曲,是一种固定“格式”(format)曲牌之下的“说唱词话”(chante-fable)。可见两位汉学家译者对俚曲的跨文化理解较为透彻,进行着中西说唱文艺的双向阐发。因为在西方,叙事曲是有叙事性的民谣之一,内容源自民间史诗、古老传说和文学作品。[29]译者指出,《寒森曲》曲牌除了第一回为“西江月”之外,其余各回均为“耍孩儿”。她们关注到了《寒森曲》的俚曲特征:口语化的语言富含山东方言因素和黑色幽默,节奏轻快,韵律工整。[30]试析一例:

原文:众家人都散了,主人家也去了,吊了恶虎合吴孝。扑喇就把门关了,待了一霎静悄悄,屋里也没银灯照。李蝎子把家人劝酒,又给那清唱的酬劳[31]。

译文:The household dispersed, their host left them alone,

Just Wu Xiao and Tiger, the two on their own.

The door closed with a clunk and quiet descended,

Not a beam from the lamp to the rafters ascended.

Scorpion outside urged the rest to drink up,

And thanking the singers, he gladly paid up.[32]

出于节奏与韵律的考量,译者把原文中的“耍孩儿”唱词以英语诗歌的形式译出。原文中共有8个小句,译文整合为6个诗行,将原文中第1和2、4和5小句各合并为一行,行文结构更为紧凑。譬如译文第一二行中各分为两个小句,音步数相同,节奏感强,又在行尾押韵,读来朗朗上口,便于吟唱。译文有整饬的AABBCC尾韵模式,译文中还出现了押头韵“closed-clunk”的情况,还原出俚曲歌唱的音乐特征。原文措词直白、口语化,译文的遣词也尽量避免过于正式。尤其是原文中的山东方言,也得到译者的正确理解和翻译。例如“吊了”意为“掉了、剩下”,被意译为“on one’s own”(独自地);“扑喇”古代北方地方戏曲中的象声词,指拍打声、碰撞声,也被忠实地译为“哐当”的关门声(clunk);“一霎”意为“片刻、一会儿”,被意为“紧接着”(descend)。可见译者于细微之处,竭力传译“聊斋俚曲”的语言特色。

三、 结语

在以英文报刊作为传播媒介方面,《译丛》先后选译的15篇“聊斋故事”是当代《聊斋志异》英译史上规模最大的译事之一。如果说1874、1875年阿连壁(Clement F. R. Allen)发表于《中国评论》(ChinaReview)上的18则“聊斋故事”意义重大,是因为“《中国评论》是当时远东地区最有影响的一份英文期刊,所以阿连壁的译文为《聊斋志异》在英语世界的传播发挥了重要的作用”[32]。那么,在全球广泛发行的《译丛》对于《聊斋志异》在海外流传与接受,其重要作用自然不在阿连壁之下。《译丛》选译的“聊斋故事”紧跟时代步伐,忠实传译了原作的价值与文化,更将曲艺形式的“聊斋俚曲”纳入选译范围,让西方世界领略到小说之外的多样化“聊斋故事”。

笔者抛砖引玉,将学界不甚关注的《译丛》选译“聊斋故事”事件引入公众视野,希望其跨文化翻译的价值得到更多的关注与研究。

注释:

① 柯丽德著有《〈金瓶梅〉中戏曲的作用》(TheRoleofDramaintheChinP’ingMei, 1979)、《〈金瓶梅〉修辞论》(TheRhetoricofChinP’ingMei, 1986)。

② 吴燕娜的代表作为《中国泼妇:一个文学主题》(TheChineseVirago:ALiteraryTheme,1995)。

③ 贝丽的代表作有《调解之眼:毛纶、毛宗岗与〈三国志演义〉阅读》(TheMediatingEye:MaoLun,MaoZonggangandtheReadingof“SanguoZhiYanyi”, 1991)。

④ 蔡九迪著有《蒲松龄(1640-1715)〈聊斋志异〉及其中国‘异史’话语》(PuSongling’s(1640-1715) ‘LiaozhaiZhiyi’andtheChineseDiscourseontheStrange, 1989)、《异史氏:蒲松龄与中国文言小说》(HistorianoftheStrange:PuSonglingandtheChineseClassicalTale, 1993)等。

⑤ 史恺悌著有《冯梦龙改编〈牡丹亭〉的“爱情梦”抑制策略》(FengMenglong’s“RomanticDream”StrategiesofContainmentinHisRevisionof“ThePeonyPavilion”, 1990)、《〈牡丹亭〉表演:一部中国戏曲的四百年历程》(PeonyPavilionOnstage:FourCenturiesintheCareerofaChineseDrama, 2002)等。

⑥ 杜博妮代表性著作有《西方文论在现代中国:1919-1925》(TheIntroductionofWesternLiteraryTheoriesintoModernChina, 1919-1925, 1971),译著有《梦之路:何其芳散文诗歌选集》(PathsinDreams:SelectedProseandPoetryofHoCh’i-fang, 1976)、北岛诗集《旧雪》(Oldsnow:Poems, 1991)等。

⑦ 学界关于《醒世姻缘传》的作者存在争议。《译丛》采信柳存仁的观点,认为蒲松龄是该小说作者,是为一家之言。