老年结直肠癌病人UGT1A1*28及*6基因多态性分析

蒋露 丁颖 季盼 缪琛 吕君文 陈旭阳 时姗姗 李霄

结直肠癌是消化系统常见的恶性肿瘤[1],高发病率与高死亡率是结直肠癌的重要特征[2]。在临床治疗用药中,因个体化差异的存在,用药疗效因人而异。分子病理诊断方法的应用,从基因层面可为癌症病人个体化治疗提供有效的指导[3]。尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶1A1 (uridine diphosphate glucuronide transferase 1A1,UGT1A1)是结直肠癌化疗药物伊立替康(irinotecan,CPT-11)的关键代谢酶,直接影响CPT-11治疗的有效性和安全性。UGT1A1基因多态性的存在是影响该酶生物活性的重要因素[4]。相较于单一位点检测,联合位点检测更能反映细胞毒作用[5]。本研究分别采用PCR-毛细管电泳法以及测序法对360例中国老年结直肠癌病人肿瘤石蜡样本中的UGT1A1*28以及UGT1A1*6基因进行多态性分析,同时分析了性别、肿瘤类型、T分期以及原发肿瘤部位4种临床因素对于两种基因位点多态性分布的差异,以期为临床化疗用药提供一定的指导。

1 材料与方法

1.1 研究对象 收集2019~2021年就诊于江苏省人民医院结直肠外科并进行手术切除的老年原发结直肠癌病人360例,年龄60~93岁,平均(76.0±3.8)岁,其中女113例,男247例。所有纳入统计的样本皆由病理确诊,每例样本所对应的结直肠癌病人及其家属均已签署知情同意书。所有病人组织样本均经过固定脱水石蜡包埋处理,并在本院病理学部分子病理实验室进行UGT1A1*28及UGT1A1*6基因检测。

1.2 试剂与仪器UGT1A1*28基因型检测试剂盒(批号:20210915)、UGT1A1*6基因多态性检测试剂盒(批号:20210827)和基因组DNA提取试剂盒(批号:172023109)均来自上海源奇生物公司。VORTEX型涡旋震荡仪(美国Scientific industrise公司),581 OR Prisma-J型高速离心机(德国Eppendorf公司),CY021088.BPri型PCR仪(美国Bio-RAD公司),3500Dx型基因分析仪(美国Thermo Fisher Scientific公司)均按说明书操作。

1.3 方法 石蜡组织切片样本,脱蜡处理后进行组织富集,使用基因组DNA提取试剂盒提取样本DNA。分别按照相应的UGT1A1*28基因型及UGT1A1*6基因多态性检测试剂盒的说明书操作步骤进行基因型及多态性检测。

1.4 统计学处理 毛细管电泳和测序由配套软件3500Dx Series Data Collection Software v3.1运行及 GeneMapper Software v6.0进行分析。采用SPSS 26.0软件进行统计分析。计数资料采用频数和百分比(n,%)表示,组间比较使用Fisher确切概率法,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 老年结直肠癌病人UGT1A1*28及*6基因型分布UGT1A1*28基因型为TA 6/6、TA 6/7和TA 7/7者分别为270例(75.0%)、85例(23.6%)和5例(1.4%)。UGT1A1*6基因型为G/G、G/A和A/A者分别为241例(67.0%)、107例(29.7%),12例(3.3%)。

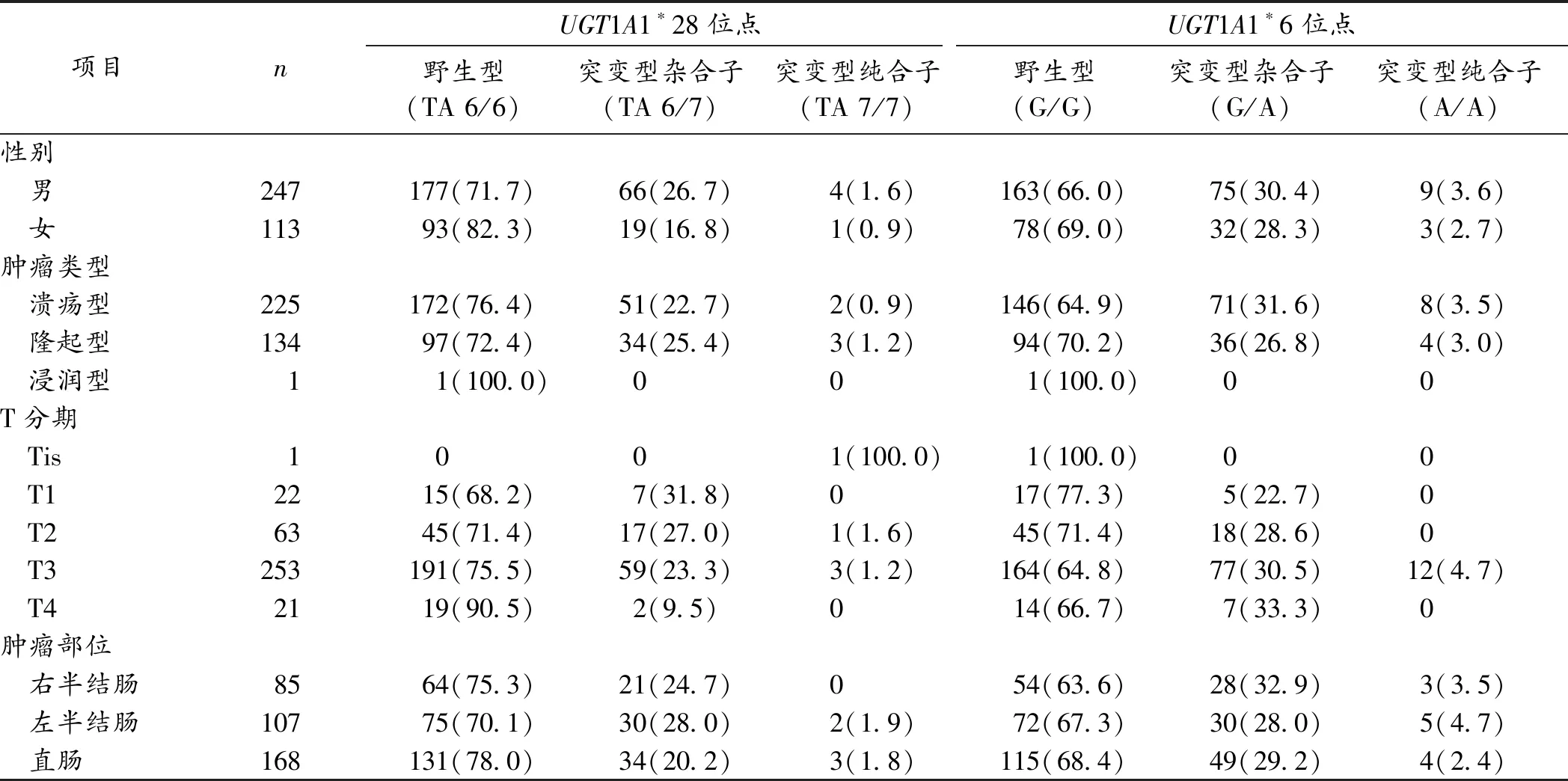

根据临床特征分类,3种肿瘤类型中,除了浸润型有1例UGT1A1*28基因型表现为野生型TA6/6,以及1例UGT1A1*6基因型表现为野生型G/G外,其余两种溃疡型与隆起型的UGT1A1*28以及*6基因型分布占比均分别为TA 6/6> TA 6/7> TA 7/7,G/G> G/A> A/A;5个不同肿瘤T分期中除了Tis期仅存在1例*28基因TA 7/7(100.0%)病人及1例*6基因G/G(100.0%)病人,T1~T4分期UGT1A1*28及*6基因型分布占比从多到少均分别为TA 6/6> TA 6/7> TA 7/7,G/G> G/A> A/A。在不同性别与原发肿瘤部位的病人中统计结果同样符合该规律。2种基因型分布在不同临床特征间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同临床特征老年结直肠癌病人UGT1A1*28及*6基因型分布比较(n,%)

2.2UGT1A1*28与*6基因双位点交叉统计分析 为了解UGT1A1基因更多的基因型分布特征,本研究对UGT1A1*28与*6基因进行了双位点交叉统计分析。结果显示,UGT1A1*28及*6均为野生型占比最多,其后依次为仅存在UGT1A1*6突变杂合子、仅存在UGT1A1*28杂合子、同时发生UGT1A1*28及*6杂合突变、仅存在UGT1A1*6突变纯合子、仅存在UGT1A1*28突变纯合子,不存在任一方发生纯合突变,另一方发生杂合或纯合突变的情况。见表2。

表2 UGT1A1*28与UGT1A1*6基因双位点交叉统计分析(n,%)

2.3 不同临床特征老年结直肠癌病人UGT1A1*28与*6基因型双位点分布分析 将不同临床特征与基因型分布的关系同样进行双位点交叉统计分析,结果显示UGT1A1*28以及*6基因型双位点分布在不同性别、肿瘤类型、T分期和肿瘤部位间差异均无统计学意义(P>0.05)。由于UGT1A1*28基因TA 7/7型样本数很少,统计学参考价值较低,因此未列出。见表3。

表3 不同临床特征老年病人UGT1A1*28基因多态性与UGT1A1*6基因双位点分布分析(n,%)

3 讨论

UGT1A1基因定位于染色体2q37,编码蛋白分子量为60 kDa作用于葡萄糖醛酸化途径的UGT1A1[6],该种酶可将药物等亲脂小分子物质转化分解为水溶性、可排泄的代谢产物[7]。CPT-11作为现今常用的结直肠癌化疗药物,能够导致粒细胞缺乏与迟发性腹泻等不良反应[8]。UGT1A1突变被证明与其细胞毒作用相关[9],且合并2种UGT1A1基因突变较之单一突变的毒性反应更为显著[10]。CPT-11吸收入血后在肝内代谢为毒性更强的7-乙基-10-羟基喜树碱(SN-38)。随后SN-38在UGT1A1的作用下代谢失活转化为糖基化SN-38(SN-38G),随胆汁排泄入肠[11]。UGT1A1*28基因突变能够导致UGT1A1表达下降,使得失活代谢产物SN-38G生成减少,继而引发具有更强细胞毒作用的活性代谢产物SN-38在体内蓄积,最终引起因粒细胞缺乏而导致的骨髓抑制以及因肠道蓄积而产生的严重迟发性腹泻[12-13]。

本研究将360例经病理确诊的老年结直肠癌病人石蜡样本纳为分析对象,对UGT1A1*28以及UGT1A1*6基因进行多态性分析。从单位点多态性统计结果显示,在老年结直肠癌病人中,两种突变类型皆为野生型>杂合突变型>纯合突变型,并且基因型分布在4个不同临床特征间差异均无统计学意义。有研究报道,UGT1A1*6是存在于亚洲人群的一种特有的UGT1A1突变类型[14],特别在粒细胞缺乏上,UGT1A1*6纯合突变型(A/A)较之杂合突变型(G/A)风险更高[15]。UGT1A1*6基因突变者SN-38转变为SN-38G的能力比UGT1A1*28突变者更低,因此携带UGT1A1*6突变基因的病人发生骨髓抑制或腹泻等严重不良反应的概率更高[16]。而双位点交叉统计分析显示,在老年结直肠癌病人中两基因位点至少存在一种突变(包括杂合突变与纯合突变)的基因型占比过半,且UGT1A1*6杂合突变与纯合突变概率均大于UGT1A1*28,同样未见双位点突变分布在4种临床特征中差异有统计学意义。

研究表明,老年结直肠癌病人分期越晚预后越差,存活期越短[17]。由于其年老体弱以及基础疾病的存在,合并UGT1A1基因突变者,对化疗药的耐受性更低,因此基于分子病理进行联合位点检测更能为CPT-11对老年病人的细胞毒作用作出有效预测,从而指导临床用药,提高药物的疗效。然而,UGT1A1*28与UGT1A1*6任一基因为纯合突变时,是否与另一方突变排斥,尚未有文献报道,有待进一步研究。