豪放的李白,细腻的诗人

党海誉

谈及唐诗,李白绝对不能绕过。

当代著名诗人余光中对他的评价是:

“酒入豪肠,七分酿成了月光,

余下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐。”

李白是一位豪放诗人,

年轻时仗剑走天涯,个性放浪形骸,

追求无拘无束的生活,

因此诗词里满怀着强烈的浪漫主义情怀,

即使远离权力中心长安,

对待脚下的每一处山山水水,

他豪放依旧,一壶清酒、一把利剑、一支毛笔,

足以笑傲诗坛;

他的豪放在《将进酒》中表露无遗,

开篇“君不见黄河之水天上来,

奔流到海不复回”已经气概万分,

“天生我材必有用,千金散尽还复来”更是流传千古;

他的豪放还在《行路难》中,

一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,

始终鼓舞着一代又一代笑傲人生。

他对人又细腻无间,凡好友者,

皆盛情接待、好言相赠、真挚表白,

所以,说他性格复杂、情感多变恰如其分。

今天,我们借李白的《峨眉山月歌》

和《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

这两首诗分析他细腻的情感。

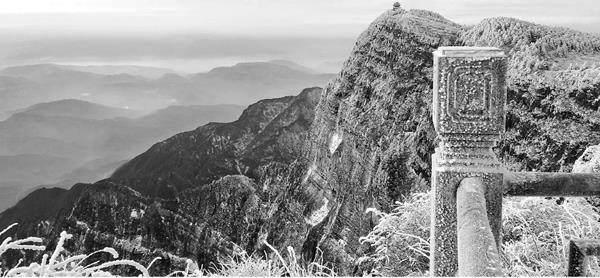

一、《峨眉山月歌》——情景交融的极致体验

《峨眉山月歌》选自《李白集校注》卷八,是年轻的李白初离蜀地时的作品。俗话说得好,哪个年轻不张扬?哪个年轻不轻狂?李白也不例外,年轻时候的他怀著济世为怀、匡扶社稷的愿望,总想着为苍生、为百姓做点什么。于是,唐玄宗时期,他终于下定决心,离开蜀地,开始了闯荡天涯的人生之路。《峨眉山月歌》虽然只有短短四句,却被传诵了千年。前两句“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”,在某个夜晚,诗人从蜀地出发,登上船只顺流而下,在他的视野里,高峻的峨眉山上悬挂着半轮秋月,影子倒映在缓缓流淌的江水中,伴随着自己向远方而去。在古代文人墨客的诗词中,“秋”往往带有萧瑟、悲凉之意,曹操之“秋风萧瑟”、马致远的“枯藤老树昏鸦”等,都有秋之悲凉意味。但在李白的这首诗中,“秋”的意境是明朗的,秋月清晰可见,它饱含深情,时刻陪伴着自己。而在我们的生活经验中,月亮是相对静止的,任凭江水怎样流动,月影也不会动。前两句的画面别有诗意,更显真情。诗的次句是“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”,如果说前两句写景,那么这两句就回到诗人本身了:诗人正连夜从清溪驿站出发进入岷江,进入瑰丽恢弘的三峡地区,一般而言,如果一个人不是特别赶时间或者有紧急任务是不会选择在夜晚出行的,更何况在古代物质条件并不十分充裕的情况下,夜行风险陡增,但李白为什么还要执意为之呢?这也从侧面反映了诗人对涉足远方的无限渴望,面对漫漫前路,他已经迫不及待。此两句中,诗人连用几个地名,造成空间上的迅速转换,说明了行船的速度之快,突出了乘船的极致体验,似乎转眼之间已经到达渝州。最后一句的“君”意蕴深厚,既指明月,又指思念的朋友。《唐诗笺注》指出:“‘君指月。月在峨眉,影入江流,因月色而发清溪,及向三峡,忽又不见月,而舟已直下渝州矣。”李白出行除了“心之向往”的外部世界之外,其实也是为了跟自己的好友相会,表现其迫不及待之情。另外,由于渝州已达,他再也看不到峨眉山,也就意味着真正离开了故乡,诗人的思乡之情,含蓄地流露了出来。总的来说,李白的这首七言绝句意境明朗,清丽脱俗,是其思念题材诗歌的典范。

二、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》——发自内心的不舍送别

《峨眉山月歌》写于李白离开蜀地,开始往仕途之路行走之时,此刻他踌躇满志。而《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》则写于他被贬、更是好友也被贬之时,创作两首作品的情感大有不同。李白作为当时享誉诗坛的诗人,不乏好友和知音,王昌龄是非常重要的一位,如果用一个词来形容他们之间的友谊,那一定是“深厚”二字。李白比王昌龄小3岁,他们相识于巴陵(今湖南省岳阳市),当时李白被“赐金放还”途中,某天他们在此相聚,两个人,一个是“诗仙”,一个是“七绝圣手”,仿佛前世注定一样,他们一见如故,在一艘船上把酒临风,心情十分畅快。临别时,王昌龄写了一首《巴陵送李十二》给李白:“摇曳巴陵洲渚分,清江传语便风闻。山长不见秋城色,日暮蒹葭空水云。”诗词的内容非常含蓄,王昌龄借“洲渚”比喻地理阻隔,借风比喻书信,表达了虽然两人将要分开,但还可以书信往来的观点,以此来劝慰李白不用为分别而伤心。字里行间表达了作为朋友的劝勉之意,李白当然明白这种深意,也只能坦然接受分别。若干年后,王昌龄居然也受到了贬谪,这让好友李白万分唏嘘。于是,写下《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》一诗。

这也是一首七言绝句,首句“杨花落尽子规啼”,暮春时节,纷纷柳絮已飘落。在中国古代,柳絮代表身世飘零之意,这表达了诗人对王昌龄的惋惜之情。而这个时候正是伤春时分,杜鹃声缠缠绵绵,由于杜鹃鸟的啼鸣极为凄婉,一直以来被形容为“杜鹃啼血”,开篇就渲染出凄伤哀婉的情绪,融情于景,奠定了全文哀伤的基调。第二句“闻道龙标过五溪”,伤春时节收到王昌龄被贬的消息,无疑加重了伤感气氛,“过五溪”是指明王昌龄被贬之地的偏远,山路崎岖、凶险万分,暗藏着对友人的痛惜和关心之意,这简短的七个字便将王昌龄跋山涉水、途经五大溪流赶往龙标县就任的情景刻画出来,让人读之便能感受到诗人的悲痛,也于无形中对王昌龄产生惋惜之情。但更难的是,此刻作为好友、知己的李白并不在王昌龄身边,无法从言语上劝慰好友,心中只有难解的“愁意”,这里的“愁”是哀愁,是烦恼,怎么办呢?李白只能把这份心意寄托在明月上, “我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”,希望天空中的这轮明月能够带着自己的关心和问候,跟随着清风伴友人直到夜郎以西。毕竟,在尘世间,凡人皆能看到天空之皓月。张九龄曾有“海上生明月,天涯共此时”的诗句,于是,诗人在这里也希望远方的王昌龄能够看到明月,更希望他能听到来自远方的自己的安慰和问候,言语中充满着李白的仗义和感同身受,更是一份好友心中的不舍和真挚的情感。

对于同学们而言,从小学开始接触诗词歌赋,但是我们对于它们一直应了那句歌词,“最肯忘却古人诗,最不屑一顾是相思”。如果站在古代文化、文明的立场来说,中华民族文明的象征一定是诗词歌赋,它们记载着我们诗意优美的山水、源远流长的文脉,孕育出群星璀璨的中华文明。而唐诗更是诗词歌赋的巅峰,诗人多若繁星,若列举其中一位举足轻重的诗人来,大部分人肯定推选李白。这是一位天才诗人,他的诗词填满了我们的学生生涯,充实了我们的精神世界,可以说他以一己之力撑起了半个盛唐诗词文化。他的豪放诗,鼓舞着现实中的我们乐观、豁达地走好每一段漫漫人生路;他的情感细腻,也真切反映了一个真正的人的存在。李白,创造了属于自己的时代,也注定超越这个时代。