基于多源大数据的人口分布影响因素空间异质性探析

——以南京主城区为例

■杨硕 石飞

引言

习近平总书记强调,“城镇的发展终究要依靠人、为了人,以人为核心才是城市建设与发展的本质”[1]。党的二十大报告也指出,要推进以人为核心的新型城镇化。这要求城市和城镇化研究与实践由以往重视环境物质要素转向人本视角,城市发展的重点由经济增长和增量建设转向城市人口与城市空间的耦合协同,更好满足居民日益增长的美好生活需要。人口均衡理论认为,人口发展需与经济社会发展水平相互协调,需与资源环境承载力相适应[2]。当前从全国、城市群等宏观尺度研究人口空间分布格局及其影响因素较多[3-4],而对于城市内部人口分布及其与城市空间的关系关注较少。以人为核心的城镇化要求从人的角度出发研究城市的形态结构及其发展变化,因此开展人口在城市空间上分布变化的研究十分重要。人是城镇化的主体,人口尤其是劳动力人口在空间上的集聚推动了创新的集聚和经济的发展。人口在空间上的分布变化直接影响了城市形态及其土地利用结构、基础设施、公共服务设施配置,以及交通、居住等多个方面[5],是城市化健康发展的主要标志[6]。

然而,尽管“疏散老城”、建设“多中心”城市[7]等理念与战略被屡屡提及,但人口过度集聚导致老城拥挤、新城人口吸引力不足甚至沦为“空城”[8]的失配现象仍是当前许多城市面临的主要发展困境之一。因此,分析城市人口空间分布的影响因素及其内在机制,对推动城市空间与人口的耦合发展、优化城市空间结构、推动城市土地集约节约利用和功能合理配置具有重要意义。

经典地理学观点认为,城市人口伴随用地空间呈现同心圆、扇形、多核心等分布模式,且由于城乡间对于人口的推—拉力变化而在不同发展阶段呈现集中城市化、郊区化、逆城市化、再城市化等现象[9]。近年来,我国地理学、城乡规划学、经济学等多个领域学者对城市人口空间分布展开了不同形式的探索,研究重点包括城市人口分布的空间圈层结构[10-11],外来人口、流动人口、老龄人口等特殊群体的居住特征[12-14],人口空间分布的影响因素等。既有研究中考虑了经济发展水平、就业、教育医疗等民生资源,房地产建设、商业等公共设施数量[15-16],缓冲区距离、河网、数字高程模型(DEM)、路网密度[17]等因素对城市人口空间分布的影响,但因数据类型和数据量的限制,研究多基于各类人口统计数据[18]和县区、乡镇街道等偏宏观行政区划尺度,在精度上有一定局限性。尽管有学者基于中国人口空间分布公里网格数据集对栅格尺度的城市人口空间分布格局进行了研究探索[19],但该数据基于全国人口普查并进行分区拟合得出,与真实居住人口仍有一定误差。至于研究方法则多基于普通最小二乘法(OLS)回归,忽视了影响因素作用效应的空间异质性。

在信息化时代,信息通信技术、高分辨率遥感、互联网大数据等新技术的应用以及新数据类型的获取与挖掘,为城市人口空间分布精细化定量研究创造了条件。以手机信令数据为支撑的人口日常流动研究有助于了解居民对城市资源时空配置的差异化需求及城市空间的精细化管理[20]。本文通过手机信令、POI(Point of Interest,兴趣点)、互联网地图API 等数据源,获取就业岗位、土地利用混合度、路网密度、至市中心路网距离、公共交通可达性、地形坡度、平均房价等多源大数据,利用地理探测器(Geodetector)探析城市人口空间分布的主导影响因素,并利用地理加权回归(Geographically Weighted Regression,GWR)分析人口分布影响因素在空间上的异质性,进而得出相应结论与思考,以期为推动人本视角的新型城镇化建设提供参考。

一、研究方法与数据

(一)研究的城区概况

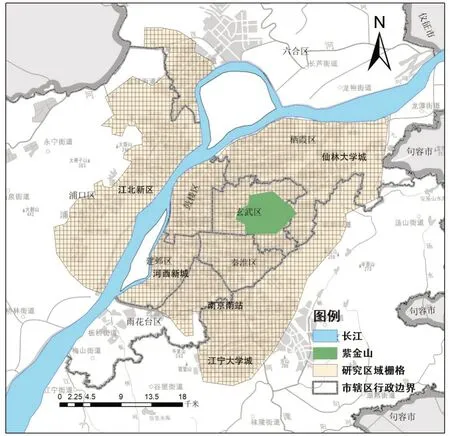

南京是江苏省省会、长三角特大城市、国家历史文化名城。截至2021 年,南京全市建成区面积达868 平方千米,常住人口942 万人,城镇化率达86.9%。考虑到面向未来的发展规划,本研究范围依据《南京市国土空间总体规划(2021—2035)》草案确定的中心城区范围划定,包括江南主城和江北新主城两部分(图1)。同时,在南京中心城区范围内以500米为距离生成等分栅格,作为最小研究单元,共得到3509个栅格单元。

图1 研究范围

(二)研究方法

1.地理探测器

地理探测器的基本原理是:将研究区域划分为若干子区域,若子区域的方差之和小于区域总方差,则存在空间分异性;若两变量的空间分布趋于一致,则两者存在统计关联性[21]。地理探测器可用于揭示空间分异性及其背后驱动力,同时可探测两因素的交互作用。地理探测器的基本表达式为:

式(1)(2)中:SSW和SST分别为层内方差之和、全区总方差。q的值域为0~1,表示自变量X解释了100×q%,其值表示自变量X对属性Y的解释力,数值越大则解释力越强。

2.地理加权回归

普通最小二乘法基于全局回归,仅得到全局回归方程,其解释的是各类要素在全局上的作用方向和强度。与普通最小二乘法不同,地理加权回归基于局部光滑思想,在揭示空间自相关性的同时,更能反映各参数在不同区域作用的空间异质性[22-23],而且基于地理位置对每一最小研究单元分别得出回归结果,可以有效改进由空间位置引起的自变量与因变量间的局部变异问题[24]。地理加权回归的基本表达式为:

式(3)中:yi为采样点i的因变量值;β0为截距,(ui,vi)为采样点i的坐标,β0(ui,vi)为采样点i的常数项;βk(ui,vi)为采样点i的第k个自变量的系数,Xik为采样点i的第k个自变量;εi为随机误差项。在地理加权回归结果中,矫正R2的值域为0~1,数值越高表示自变量对因变量的解释力越强。

(三)数据来源及处理

需要说明的是,本文所用数据类型较多,数据源、获取方式不同,保证7 类数据采集于同一时间客观上难以实现。手机信令数据由于涉及人口身份识别、活动位置等敏感指标而有很强的保密性,其并非开放数据,获取难度大,且获取及使用需签署保密协议。坡度数据由观测卫星测绘的数字高程模型数据处理得到。此两类数据客观上难以获取最新数据,本文所用手机信令数据采集于2019 年6 月,数字高程模型数据卫星拍摄时间为2019 年8 月。为保证数据前后逻辑一致性,POI、道路网、公交出行时间、空间距离等均采用2019 年8~9 月自主采集数据,已尽量缩短时间跨度。具体来源及处理方法如下:

1.人口及就业岗位空间分布数据

职住空间分布即就业岗位同人口的空间分布关联性已被广泛关注。与以往研究中常用的人口普查数据不同,手机信令数据具有样本量大、覆盖广、精度高、动态性强等优势。由于手机信令数据连续记录了使用者所持移动终端同运营商所设最近基站间的交互信息,运营商可借此判别使用者所处的位置坐标与停留时刻及时长。一般认为,在某一位置停留时长超过30分钟即为停留点,否则将被判定为路过。

居住人口及就业岗位数量判定计算规则:通过连续记录使用者的出行时空轨迹并结合出行与停留时刻,可以判定每一终端使用者的居住与就业地位置,将手机用户夜间长时间停留位置视为该用户居住地,白天长时间停留地视为工作地,并建立对应的出行起讫点(OD)轨迹,进而可统计出城市居住人口和就业岗位的空间分布情况。

本研究所用数据由中国联通公司采集于2019 年6 月,客观上也规避了新冠疫情对于城市人口流动的复杂影响。原始数据经联通公司脱敏处理,去除用户隐私信息。考虑到手机用户群体分属移动、联通、电信三家运营商,且存在一人多部手机、小部分人没有手机等客观事实,联通公司基于其在南京地区市场占有率、一主多号情况等指标,设定算法对原数据进行扩样,从而保证数据的全面性和科学性。本研究最终获得基于500×500m 栅格(与图1 划定栅格一致)的南京市域内居民OD 空间分布及每一OD 轨迹对应的交通量,并利用GIS 空间统计工具获得每一研究栅格内居住人口和就业岗位数量。经统计,南京市全域由信令数据识别人口总数约为971万人,同第七次全国人口普查公布的931 万人误差不超过5%,证明识别结果具有研究可信度。本研究涉及主城区范围内居住人口约542 万,基于500×500m 栅格的人口数量空间分布如图2所示。

图2 基于信令数据的居住人口数量空间分布图

2.土地利用混合度数据

土地利用混合度借鉴热力学中的“熵值”概念提出,其数值越高代表区域内用地类型更加复杂多样。土地的混合利用即将众多不同或相关联的功能紧凑安排在较近的空间范围内,从而实现大大缩减出行成本、提升城市活力、便利居民使用等目标。大数据时代,海量POI 数据为用地功能混合度的计算提供了新方法。借鉴党云晓等学者的研究成果[25],本研究基于以下公式计算每一研究栅格内的土地利用混合度:

式(4)中:POI 类型x共有k种,Px表示网格空间内第x类POI 的密度。本研究基于餐饮、购物、公共服务设施、居住、交通共五类用地功能,于2019 年9 月利用互联网地图开放平台爬取了17 种POI,并利用GIS 空间连接、空间统计等工具分别计算研究范围内3509个栅格的土地利用混合度数值。

3.路网密度数据

本研究利用互联网地图开放平台API 获取南京主城区各级各类城市路网数据(获取时间为2019年8月),并利用GIS空间连接、空间统计等工具计算3509 个栅格内的路网密度,公式如下:

式(5)中:∑L表示栅格内各级城市道路长度之和,S表示栅格面积。

4.城市公交可达性数据

与个体私人交通不同,公共交通作为城市提供的重要民生设施,为城市大多数居民提供了便利的出行选择。城市居民往往倾向于在公共交通可达性高的地区居住,许多市民对“地铁房”的追捧就是典型现象。本文利用加权平均出行时间[26]衡量南京中心城区每一栅格的可达性,公式如下:

式(6)中:Ai表示栅格i的可达性,Tij为自栅格i的重心点到栅格j的重心点所需公交出行时间,该数据使用互联网地图“路径规划API”爬取获得,采集于2019 年9 月;Pij为以栅格i为起点、栅格j为终点的实际出行人数,由手机信令OD数据获得。j取值为1~n,表示研究区域内除了起点i以外的其他所有栅格。加权平均出行时间Ai数值越高,表示由栅格i出发的居民到其他所有栅格的平均公交时间花费越高,即可达性越低。

5.空间距离数据

科林·克拉克(Colin Clark)于1951年提出著名的人口密度距离衰减模型,认为城市人口密度受到距市中心距离长度影响[27]。受限于方法和工具,以往研究中往往通过划定缓冲区,以直线距离表示居住地到市中心的空间距离,而没有考虑城市实际路网和交通状况。本研究借助互联网地图开放平台“路径规划数据API”,通过编写Python 脚本爬取每一栅格形心点至南京市级中心新街口的路径规划数据,获取每一栅格到南京市中心的空间距离,数据采集于2019年9月。

6.平均坡度数据

坡度作为影响建设工程选址施工的重要自然条件,可能会对城市人口空间分布产生影响。本文使用地理空间数据云网站(https://www.gscloud.cn)下载南京市域内分辨率为30m 的数字高程模型数据,源数据采集于2019 年8 月。本研究通过GIS进行投影转换、拼接、裁剪,进而借助坡度分析工具计算坡度值,再使用空间连接、空间统计等工具计算每一研究栅格内的平均坡度。

7.平均房价数据

房价数据于2019 年8 月采集自南京网上房地产网站(www.njhouse.com.cn),该网站由南京市住房保障和房产局主管。本研究利用工具对网站上公示的全市各区域商品房、存量房交易价格进行爬取,并借助地图工具匹配地理坐标,通过GIS软件将房价点数据拟合为面数据,再由此分别计算每一研究栅格内的平均房价。

二、人口分布格局及影响因素分析

(一)空间自相关性分析

地理学第一定律(Tobler’s First Law,TFL)认为,空间中的每一事物间都有联系,且距离越近其关系往往越紧密。空间自相关性是揭示空间数据分布状况的重要概念,广泛用于研究地理要素的空间分布是否具有潜在的相互依赖性。

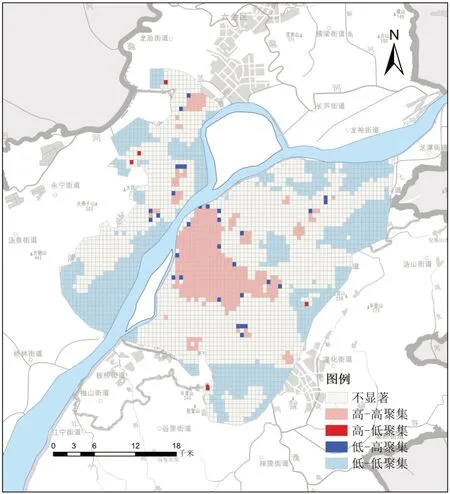

以反距离权重作为空间关系概念化方式,利用全局莫兰指数(Global Moran’s Ⅰ)对南京中心城区范围内的人口分布情况进行空间相关性分析,得出研究区域内全局莫兰指数为0.71,p值小于0.01,z值为41.96,即南京中心城区人口数量在空间上的分布具有明显的集聚现象,地理空间集聚度大的地方,人口集聚也相应多。

利用局部莫兰指数(Anselin Local Moran’sⅠ)进一步分析人口集聚具体位置及空间差异(图3),可以发现人口集聚高值主要位于南京老城范围内(同明城墙围合范围相近),低值主要分布于中心城区范围边缘及江北沿江区域。异常值包括低值被高值包围(LH)与高值被低值包围(HL)两种,主要分布在老城边缘区。相比中心城区的其他区域,南京老城区开发建设较早,用地类型多样、开发强度高,同时具有更加完善的城市道路交通设施,一直是区域内的交往、就业等城市功能中心和地价峰值区。这些优势影响叠加产生了巨大的吸引力,导致南京人口空间集聚高值区仍没有跳出古城墙围合范围。同时可以猜测,就业岗位、土地利用混合度、交通、地价以及自然地形等因素有可能会对人口的空间集聚产生影响。

图3 人口分布数量Lisa显著性图

(二)影响因素探测分析

以栅格内的居住人口数量为因变量,使用自然间断点分级法(Jenks Natural Breaks)对获取的自变量数据进行分层,从而使其由数值量转换为类型量,以便于使用地理探测器工具进行影响因素探测。结果显示,所选7类因素均通过0.01 显著性检测,且就业岗位数、至市中心距离、土地利用混合度三类因素对居住人口数量空间分布解释力较强。进一步探析两因素交互作用,可知就业岗位数、至市中心距离两因素交互作用解释力超过90%,两因素交互作用探测结果如表1。

表1 两因素交互作用探测结果

由于地理探测器在使用过程中对自变量进行了分层处理,其分级分类标准实际应用意义较小,因此地理探测器分析结果的参考价值更多地体现在探析各因素及双因素交互作用解释力,用于比较不同因素的作用力排序。为进一步分析影响因素置信度,本研究仍以栅格内的居住人口数量为因变量,利用最小二乘回归方法对数据进行全局回归,结果如表2。

表2 普通最小二乘法回归结果

普通最小二乘法回归R2达0.917,说明所选因素整体拟合度较高。各类指标方差膨胀因素(VIF)均远小于5,说明模型构建良好,没有多重共线性问题。分因素来说,距离、就业岗位、土地混合、平均房价四类因素通过了5%的显著性检验,可用于之后的进一步分析。由于所选因素种类不同,具有不同的计量单位与实际意义,所以回归系数不能用于精确衡量变量在模型中的贡献度,但仍可通过系数正负值分析其对因变量的作用方向。由回归结果可知,距离因素对人口分布具有负向作用,就业岗位、土地混合、平均房价三类因素对人口空间分布具有正向作用。

三、影响因素空间异质性分析

普通最小二乘法能从全局角度分析各因素对南京中心城区人口空间分布的影响作用,但由于没有考虑各因素的地理空间位置,忽视了各因素作用方向及程度的空间异质性。前述空间自相关性分析结果证明变量的地理属性对变量值的影响显著,因此需借助地理加权回归基于地理位置得出4 种显著性因素在不同研究栅格内的作用方向和作用强度分布。回归结果得出模型矫正R2为0.933,高于普通最小二乘法回归所得R2,进一步证明了地理加权回归相比普通最小二乘法具有优越性。

对地理加权回归结果中的标准化残差进行空间自相关性分析,采用反距离权重空间关系概念化方式进行全局莫兰指数计算,分析结果如图4,得出全局莫兰指数为-0.01,即标准化残差在空间上可认为呈随机分布,证明模型构建有效,就业岗位、距离、房价、土地利用混合度四类因素能够解释居住人口空间分布现象。四类因素回归系数空间异质性分析如下:

图4 标准化残差空间自相关性分析结果

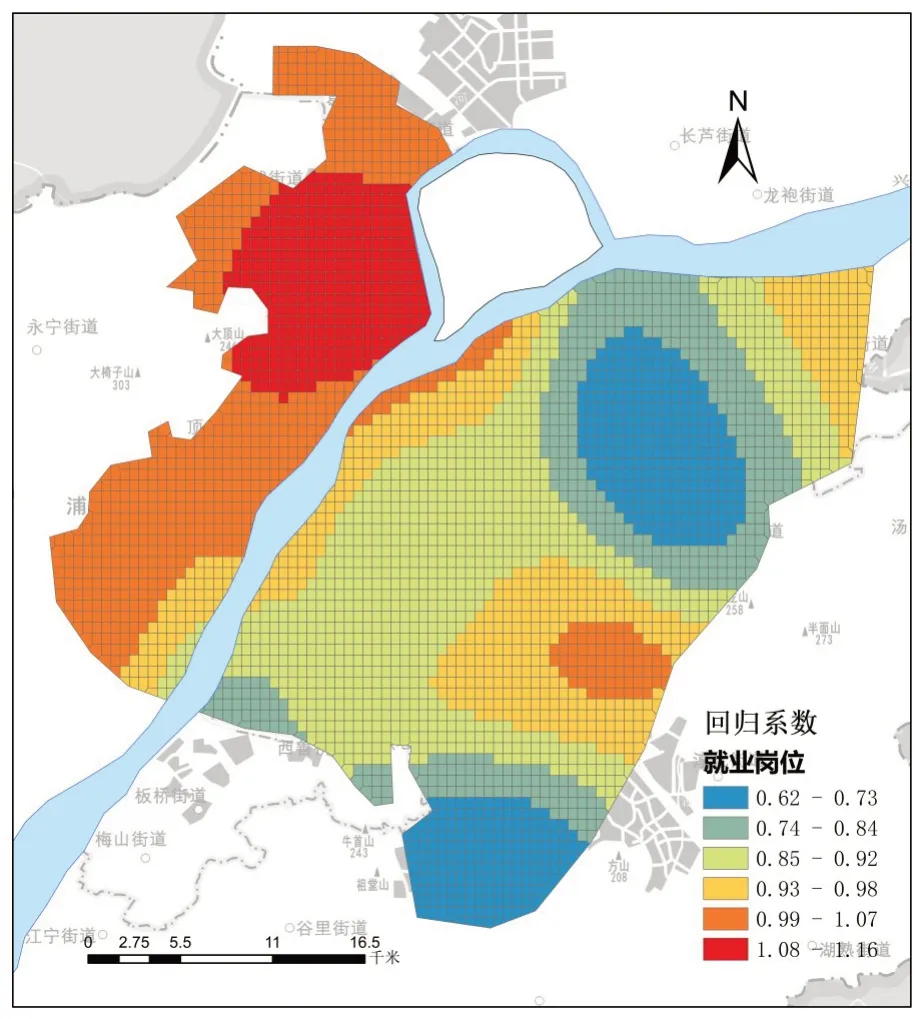

(一)就业岗位因素:全局正向促进,区域差异明显

依据回归结果,就业岗位在空间上的集聚对城市居住人口在研究区域全局起到正向作用,如图5,表明区域内所提供的就业岗位越多,集聚的居住人口也越多。分区域来说,总体上江北主城比江南主城回归系数更高,表明江北主城就业岗位对人口集聚的带动作用更强,而江南主城则呈现明显的内部差异。东部的仙林片区和南部的江宁大学城片区回归系数明显低于其他区域,从用地功能角度考虑,这两个区域皆为大学城,区域内学生群体居住、就业(就读)空间位置相对稳定。回归系数较低的原因可解释为区域内相当数量的教职工及其他就业群体以主城区内其他区域为居住地(如人口集聚程度较高的老城),受益于便捷、快速的交通设施(如地铁),这部分群体实现了就业与居住在空间上的相对分离。

图5 就业岗位因素回归系数空间分布

城市规划、交通等学科长期关注“就业—居住平衡”(Jobs-Housing Balance)理念,其基本观点认为若住房和就业岗位能在相对邻近局域范围内实现供给的平衡,则可以有效缩减居民出行距离与时间成本,并减少小汽车的使用,从而缓解城市交通拥堵、降低空气污染[28]。这种简单的职住平衡度测量忽视了市场对住房的分配以及居民职业同就业岗位的匹配性问题,但不可否认的是,尽管存在各种不匹配问题,供给与需求时常可以相互创造,就业与居住确实存在明显的正向效应。针对南京实际情况来说,江北新区作为“新主城”,其居住和就业岗位数相比江南主城还有很大的增长空间,未来可以“职住平衡”为规划导向,推动缓解拥堵和减轻污染等正向效应的实现。

(二)距离因素:负向作用为主,中心外围相异

距离因素对人口空间分布的影响以负向作用为主,仅邻近市中心区域和部分研究边界区域为正向作用,如图6。经典理论认为,城市人口密度由城市中心向边缘逐渐递减,回归结果为负值区域意味着距离市中心越远则居住人口越少,印证了这一观点。

图6 距离因素回归系数空间分布

至于城市中心区域,回归结果呈明显圈层结构,但作用方向却与经典理论相反,可以概括为:在距市中心一定距离内,居住人口随到市中心距离的增长而增多,类似于环境学中的“逆温”现象。这一现象可以理解为,在特定距离范围内,距离因素使城市人口数量减少的作用力并不显著,而其他影响因素的作用占据主导地位。以市场作用为例,市中心是城市各类资源汇聚之地,也造就了城市地租的顶点。对于开发者来说,往往具有雄厚资金的商业与服务业可以承担地租;对于居民来说,在面对由住房和通勤构成的综合成本时,往往愿意在市中心外围一定距离区域居住,尽管通勤成本相应增加,但住房投资成本大大减少了。因此,城市中心通常以高利润率的商业服务业设施用地为主,居住用地则向边缘集聚,这也部分验证了威廉·阿朗索(William Alonso)提出的竞租曲线模型[29]。

距离负向作用最明显的区域位于南京南站周边区域,某种程度上表明铁路等重大交通基础设施对于城市通达的阻隔作用明显,且由此致使城市居民心理上的阻隔感与距离感可能远大于实际路网距离。而研究范围边缘部分回归系数为正值的“异常区域”推测是由该区域建设的相对独立的居住组团导致。

(三)房价因素:中介效应、调节效应共同作用

房价由市场无形之手调节,它是城市区位条件、资源与服务水平的价值显现。国内已有学者关注到房价在城市资源与人口集聚间的中介与调节效应[30],认为房价是城市资源价值与人口集聚的中介。当房价上涨真实反映城市功能、资源质量提升时,城市人口会伴随房价上涨而集聚;当房价过快上涨且与城市资源质量提升程度脱节时,城市的人口集聚程度则会因房价不合理上涨而降低。

房价对人口集聚的影响是市场调节与居民理性博弈的结果。对于区位优势明显、交通便捷、教育医疗等公共服务设施优越的地区,房价自然较高。虽然居民收入水平各异,但出于对高品质美好生活的追求,仍有居民愿意为此支付较高的住房成本。这也是南京中心城区大部分区域房价对人口集聚呈正向作用的原因,如图7。与之相反,典型如南京河西地区,平均房价回归系数为负值,原因在于这些地区定位中高端,被视为滨江现代化的标志区,房价堪比老城区,但由于开发建设较晚,教育、医疗等民生公共服务设施在质量与数量上同老城区仍有差距,可以认为这些地区当前房价溢价过高、配套滞后。居民出于对成本和所得的理性考量,往往因房价的升高而降低迁往这些区域居住的意愿,在空间分析上即表现为房价对人口集聚的负向作用。

图7 房价因素回归系数空间分布

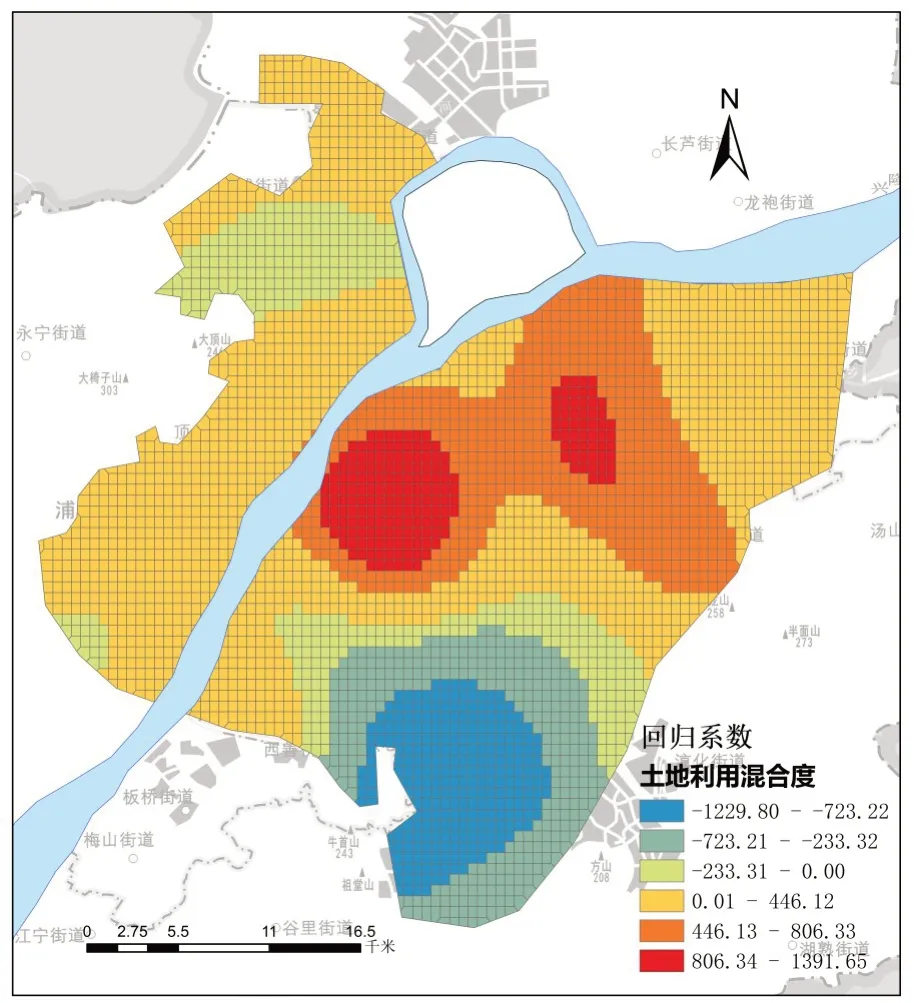

(四)土地利用混合度因素:中心正向作用,边缘负向作用

同预想的土地利用混合度越高,居民职住分离现象越弱[25],而人口居住集聚程度越高的设想不同,在城市边缘区域,尤其是南京南站及江宁大学城片区出现了大面积回归系数为负值的栅格,如图8。结合土地利用混合度与人口空间分布原始数据分析后可以推测,回归系数负值的出现是由于两类要素在空间上的失配导致。以南部负值区域为例,该区域大部分栅格人口密度在0.3~0.4 万人/千米2,远低于城市中心区人口密度,但由于邻近众多知名高校,高标准现代化的用地开发,使得这一区域的城市功能已十分健全,从土地利用混合度数值上来看同老城区并没有明显差距。位于城市东部、同样高校集聚的仙林大学城区域,由于已集聚了相当数量的居住人口,因而没有出现回归系数负向作用过大的异常现象。而以南京老城区为核心的主城区中心区域,由于实现了高用地混合度与高居住人口密度的匹配,回归系数为正,且形成了较明显的圈层结构。

图8 土地利用混合度因素回归系数空间分布

土地利用混合度与人口集聚存在相关性但并不存在因果关系,人口集聚带来了多样用地功能需求的增长,而用地功能的混合又吸引了人口的集聚,两者相互促进。对于大学城、工业园区等相对独立的功能组团,应推动两者的协同提升,实现人口集聚与用地混合相匹配。

四、结论与讨论

(一)结论

居民作为城市建设和使用的主体,其空间分布反映了就业、用地、交通、经济等各类要素的叠加影响效果。识别影响城市人口空间分布的主导因素及其作用的空间异质性,对于精准找出发展问题并提出有针对性的策略,进而推动城市功能整合优化、实现空间与人口的耦合发展具有重要意义。本研究首先借助局部莫兰指数分析南京中心城区人口空间分布异质性,继而使用地理探测器和普通最小二乘法识别影响人口空间分布的主导因素,并通过地理加权回归模型对各影响因素的空间异质性进行分析,得出主要结论如下:

1.南京中心城区人口空间分布呈现明显的集聚现象。人口密度高值集中出现在明城墙围合的古城区域,规划建设的江北、江宁等新的人口集聚区规模仍较小,尚没有形成明显的次级人口集聚中心。南京市早在2001年即提出以疏散老城人口和功能为重点的“一疏散三集中”战略,但老城区至今仍是居住人口、就业岗位集聚的绝对核心以及公共服务设施、商业服务业等城市功能过于集中的土地利用混合度高值集聚区和地价峰值区,是区域内人口集聚的绝对引力中心。

2.人口空间分布是多种因素共同作用的结果,且各因素的解释力不同。利用地理探测器及最小二乘法回归发现就业岗位、距市中心路网距离、平均房价、土地利用混合度等因素回归显著性较强。人口分布并不是各因素独立作用的结果,而是各因素交互作用增效后的产物,其中就业岗位和距市中心路网距离两因素对于人口集聚的交互作用解释力最强。各类因素对人口分布的影响作用呈现明显的空间异质性,因地理位置的不同呈现不同的作用方向与强度。

3.回归系数分层聚类形成的作用组团与城市规划中人为划定的功能组团契合度高。尽管空间异质性导致各因素在不同地理位置回归系数不同,但仍然遵循地理学第一定律,即邻近区域回归系数相近,存在集聚分布现象,且在空间上与南京老城区、江北新区、河西新城、仙林大学城、江宁大学城、南京南站枢纽等城市功能组团在空间上的契合度高。组团内影响因素作用方向相同、强度接近,而组团间作用方向和强度明显不同。

(二)讨论

本文将手机信令、互联网地图等多源大数据引入城市人口研究,相比传统数据,在精准性和科学性上更强。但现有的大数据与理论方法显然仍不能完全准确解释城市这一复杂系统的各种现象与机制,仍有待未来数据与方法的进一步创新。

人口空间分布是长期、多因素复合作用的复杂性结果,仅用少量因素回归难以解释。本研究侧重于分析就业、距离、土地混合、房价等与人口分布关系密切的因素在影响作用上的空间异质性,为进一步揭示城市人口空间分布影响因素及作用机制提供参考。但人口在空间分布上的地理特征是在长期历史演进中,受区位、资源环境、用地、经济、政策、文化等多因素交互影响形成的结果,其具体作用机制、强度、因素间的协同与拮抗关系仍有待进一步揭示。

各类影响因素与人口空间分布现象间并不是因果关系,而应理解为相互影响、相互作用的相关性。此外,基于现状的分析研究难以考虑到未来规划的政策导向作用。以公共交通可达性因素为例,基于现状研究,南京中心城区公共交通可达性对人口空间分布的解释力显著性并不突出,但公交引导城市开发、城市适应公交的理念已被广泛倡议。南京作为公交都市试点城市,未来通过规划引导的手段推动就业、公共服务设施等城市资源向公交可达性优势地区倾斜,继而吸引居民集聚仍具有现实意义和可实施性。

人口的空间分布可作为城市中心体系测度的重要标准,既有研究结果表明城市中心体系主要存在“人、地、业”三种形式的表征[31],从而通过测度人口分布与活动、土地建设规模与强度、城市业态功能三类外显特征可识别城市中心体系。21 世纪以来,南京市先后提出“一疏散三集中”“一城三区”“指状发展”“一主一新三副城九新城”等城市多中心发展战略,但实施成效仍有待时间检验。人口在老城区的过度集聚仍将带来老城交通、公共服务设施承载压力过大等问题。

对此,本文提出如下对策建议:首先,持续推进老城区人口和功能的实质性疏解。人口的多中心分布与功能的多中心布局相辅相成,共同推动形成多中心城市结构。只有推进就业岗位、基础设施、优质公共服务设施等城市核心功能在空间上的多中心分布,才能实现人口在空间分布上的相对均衡,避免因过度集聚引发的各种城市问题。其次,针对不同区域、城市功能组团,应综合考虑各种因素交互影响作用,采取差异化的发展策略。例如,江北新区作为规划中的新主城,其就业岗位和土地利用混合度对人口集聚具有明显的正向作用,在未来规划中更应通过产业转型升级、创造优质岗位、推进产城融合与职住平衡、完善基础设施和公共服务设施等方式吸引更多人口集聚。