酱香型白酒生产过程中三轮次酒醅理化指标变化情况分析

文 雷劲 贵州茅台酒股份有限公司

1.绪论

酱香型白酒是中国白酒中独树一帜的香型,其工艺过程复杂。生产过程中分下沙、糙沙两次投入新粮,又分七个轮次进行取酒的发酵与生产工艺,而不同的轮次有不同的风格,在不同取酒轮次中以三、四、五轮次的取酒品质最佳,因此将这三、四、五轮次的取酒命名为“大回酒”。本次研究中主要针对“三轮次”酱香型白酒酒醅的水分、酸度、淀粉及乙醇变化指标进行研究。酱香白酒生产中三轮次酒醅入窖理化指标标准为水分45%-50%,酸度1.7-2.8(0.1mol·L-1NaOH,ml/g醅),淀粉23%-29%。在生产工作中如果超出工艺标准会有一系列的负面结果产生,影响后期轮次产量和质量。

2.实验材料与方法

2.1 材料与酒醅的采集

材料样品取自XX公司酱香型白酒制酒车间,抽取2020年4月某班组的三轮次1#、2#、3#、4#、5#、6#整个生产工艺环节酒醅。

样本的取点设计为班组(1#、2#、3#、4#、5#、6#)号窖,开窖窖面、窖中、窖底为取样点,分别选定3排上甑前、下甑后、拌曲前、拌曲后各1个样共12个样,主要检测水、酸、淀粉的变化。堆积发酵每24小时1个样、7个样,检测水、酸、淀粉、乙醇变化。窖内发酵每7天1个样、4个样,检测水、酸、淀粉、乙醇变化。每次取样随机抽取当排操作的酒醅三个点混合均匀。

2.2 仪器

名称:DS2500F分析仪。

型号:DS2500F。

厂家:FOSS。

2.3 方法

2.3.1酒醅取样方法

将选定的1#、2#、3#、4#、5#、6#号窖作为研究对象,针对不同的窖酒醅的酸度、水分、淀粉、乙醇进行测定对比,以此对一个轮次生产周期酸度、水分、淀粉、乙醇变化情况进行检测。实验过程从开窖作业第一排开始,抽取第一排、第三排、第七排的上甑前、下甑后、拌曲前、拌曲后的酒醅,堆积发酵每24小时测量理化,窖内发酵每7天测量理化。如图1所示。

图1 酒醅取样方法

2.3.2仪器测定方法

近红外光是介于可见光和中红外之间的电磁辐射波。通过扫描样品的近红外线光谱,可以得到样品中有机分子含氢基团(O-H、C-H、N-H或S-H键)的特征信息。测定:在分析样品前清理干净样品杯、仪器扫描台,然后使用样品勺将样品搅拌均匀,取100g糟醅均匀装入样品杯,适当按压样品,确保样品填装均匀、杯底无透光迹象,将装好的样品杯放置在扫描台上,按操作步骤读取数据。

2.3.3三轮次酒醅理化指标标准

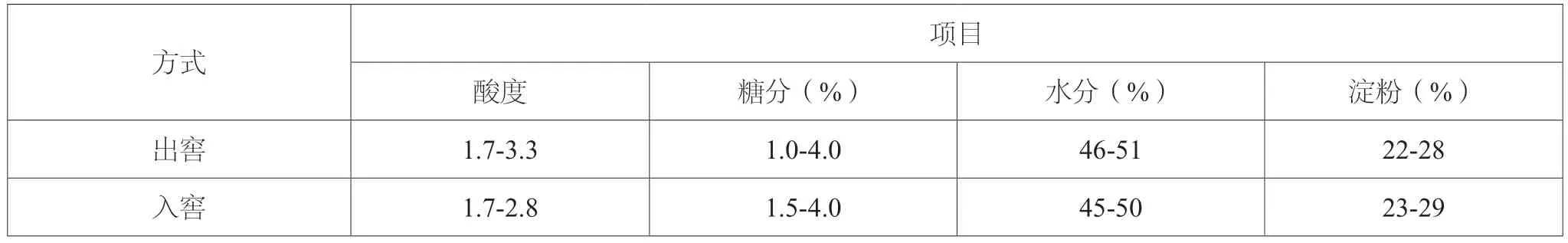

三轮次酒醅标准水分、淀粉、糖分、酸度各指标要求如表1。

表1 理化检测表(酸度单位:0.1mol·L-1NAOH,ml/g 醅)

3.结果与分析

3.1 三轮次酒醅理化检测

本次研究将1#、2#、3#、4#、5#、6#的酒醅理化,对于水分、酸度、淀粉、乙醇,按照上甑前、下甑后、拌曲前、拌曲后、每24小时堆积情况、窖内每7天发酵情况、堆积发酵乙醇变化、窖内发酵乙醇变化情况进行测定。

3.2 三轮次酒醅水分检测

对第三轮次班组的1#、2#、3#、4#、5#、6#进行从上甑到拌曲酒醅的水分检测,主要检测点是上甑前、下甑后、拌曲前、拌曲后、堆积发酵、窖内发酵的酒醅水分含量情况,而后进行数据统计分析。

通过图2可以看出在这个环节的酒醅水分变化为:上甑前到下甑后的蒸馏过程中水分均会增加,在下甑后到拌曲后的期间水分会下降,且下降后的水分含量均低于上甑前的含水量,这是因为摊凉过程中水分散失及加入大曲后引起水分降低。

图2 三轮次酒上甑前到拌曲后水分含量变化图(单位:%)

24小时到48小时这段时间水分总体随发酵时间的延长呈下降趋势,这可能是由于酒醅没有完全进入发酵,微生物没有得到大范围的繁殖,水分在堆积过程也有散失。48小时到144小时这段时间水分变化不规律,但整体有所增加。这个阶段微生物进入了对数期,发酵正常进行,微生物在繁殖发酵过程中会产生水、少数乙醇和二氧化碳等其他物质。

从第7天到第21天,窖内酒醅发酵水分含量随着发酵时间的增加而不断增加,这个过程中酵母菌在无氧条件下代谢,其产物主要是水和乙醇。

3.3 三轮次酒醅酸度检测

随着堆积时间的增加,酒醅酸度也在逐步增加,增加情况没有特殊规律,这可能与发酵过程有关。在这个过程中,如果发酵以酵母菌及其他有益发酵的微生物为主,产酸可能较为缓慢,但如果是乳酸菌或者其他产酸微生物主要参与发酵,那么产酸会较多。

1#、2#、3#、4#、5#、6#几个观察样中只有3#在第14天到第21天出现酸度下降。

3.4 三轮次酒醅淀粉检测

在酱香型白酒的生产中,高粱和小麦是的主要原料,这两种原料所含的淀粉含量都较高。其中小麦主要以曲药的方式增加淀粉原料。两者在不同轮次的不同时间下糊化,对高粱和曲药淀粉进行糊化,使其转换成糖,为产酒微生物提供营养物质。

淀粉在下甑后会减少,这是由于经过高温后,淀粉变成糊精、糖或者其他物质并存。但在下甑后到拌曲后这段时间,酒醅经过摊凉,温度下降,淀粉出现老化现象。

堆积发酵酒醅淀粉含量变化表现为先增后减的趋势,在堆积发酵24小时到48小时这段时间出现淀粉含量增加,48小时后经过堆积发酵时间的延长淀粉含量也在降低,其余时间段变化没有规律,这可能是酱香白酒双边发酵的结果。

从整体来看,随着窖内发酵时间的增加,淀粉含量在减少,减少速度不规律。在无氧条件下,前期发酵主要的反应是酵母菌代谢乙醇,后期主要是酯化、还原等生化反应,但双边发酵也在进行,所以淀粉会下降,但淀粉的下降速度可能与堆积发酵有关。

3.5 三轮次酒醅乙醇检测

乙醇变化为:随堆积发酵时间的延长,乙醇含量逐步增加,从开始堆积到堆积后96小时之间乙醇含量增加较为缓慢,但96小时后乙醇含量增速较96小时前更快。

窖内发酵乙醇含量从入窖到第14天呈上升趋势,入窖到前7天增速最快,第7天到第14天增速较为缓慢,第14天到第21天增速在逐渐持平并有所减少,这可能因为在无氧发酵下,乙醇达到较高点,酸度增加,酵母代谢减缓,发生酯化反应开始。

3.6 三轮次酒醅水、酸、淀粉、乙醇的相关分析

在1#、2#、3#、4#、5#、6#窖酒醅的相关分析中,水分和酸度的相关系数为0.511,水分和淀粉的相关系数为-0.660,水分和乙醇的相关系数为-0.102;酸度和淀粉的相关系数为-0.491,酸度和乙醇的相关系数为0.224;淀粉和乙醇的相关系数为0.023。原因分析如下:第一,水分与酸度正相关。通常水分过高,在堆积发酵和窖内发酵时易沾染杂菌,发酵温度高,生酸快,酸度便会升高,反之则比较平稳。第二,水分和淀粉负相关。水分过大,各种微生物繁殖快,各种生化反应也会相对加快,淀粉在各种酶和微生物的作用下就会减少。第三,水分和乙醇负相关。水分过高,在发酵时生酸过多会抑制酵母繁殖,其他杂菌生长会争夺底物,给窖内无氧产酒造成影响,使得乙醇生成减少。第四,酸度和淀粉的负相关。酸度过高,主要是各种产酸微生物繁殖过多造成的,而产酸微生物在繁殖过程中会消耗大量的淀粉。第五,酸度和乙醇正相关。在堆积发酵时,酸的积累相对较慢,一定酸的积累会提供给酵母菌繁殖的适当pH环境,会使酵母菌更好地繁殖,但产酸微生物也会随之继续繁殖,而产酸会抑制酵母菌的繁殖;当酸度过高,酵母繁殖受到抑制,达不到相应数量,在窖内无氧代谢乙醇的时候也会受影响,致使乙醇减少。第六,淀粉和乙醇正相关。淀粉含量高,其转换成的糖相对较多,被酵母代谢成的乙醇也就会相对较多。

结论

基于对酱香型白酒生产中三轮次1#、2#、3#、4#、5#、6#窖酒醅水分、酸度、淀粉、乙醇相关检测的分析,本次课题研究分析基本达到预期结果。通过数据的检测分析结果表明:

第一,水分变化从上甑前到窖内21天变化为:上甑前到下甑后水分会增加,这是因为蒸馏和糊化会增加水分;但下甑后到拌曲后水分会出现大幅度降低,这是由于摊凉是排水、排杂过程,所以水分会下降,而且加入大曲也会吸收水分;在堆积发酵和窖内发酵的过程中,随着时间的增加,水分会增加。

第二,酸的变化为:上甑前到拌曲后会降低,摊凉过程会大幅度降低。堆积发酵过程中酸会随时间的延长缓慢增加,窖内发酵过程中酸度也会随时间增加而增加,但其增加幅度较堆积发酵大。

第三,淀粉在上甑前到下甑后会减少,这是由于蒸馏糊化,淀粉转变为糊精或其他物质;下甑后到拌曲前这段时间淀粉有所增加;在拌曲后淀粉会有一定幅度的增加。在堆积发酵24小时到48小时这段时间出现淀粉含量增加,48小时后经过堆积发酵时间的延长,淀粉含量在降低。各窖内淀粉含量变化检测为:随着窖内发酵时间的增加,淀粉含量减少。

第四,堆积过程中,随着堆积发酵时间的延长,乙醇含量逐步增加,从开始堆积到堆积后96小时之间乙醇含量增加较为缓慢,但96小时后乙醇含量增速较96小时前更快。窖内发酵乙醇含量从入窖到14天呈上升趋势,入窖到前7天增速最快,第7天到第14天较为缓慢,第14天到第21天在逐渐减缓。

第五,水、酸、淀粉、乙醇总体相关性为:水分与酸度正相关,水分和淀粉负相关,水分和乙醇负相关,酸度和淀粉负相关,酸度和乙醇正相关,淀粉和乙醇正相关。