行为经济学视角下管理会计职能发挥的文献述评

仪秀琴 孙赫

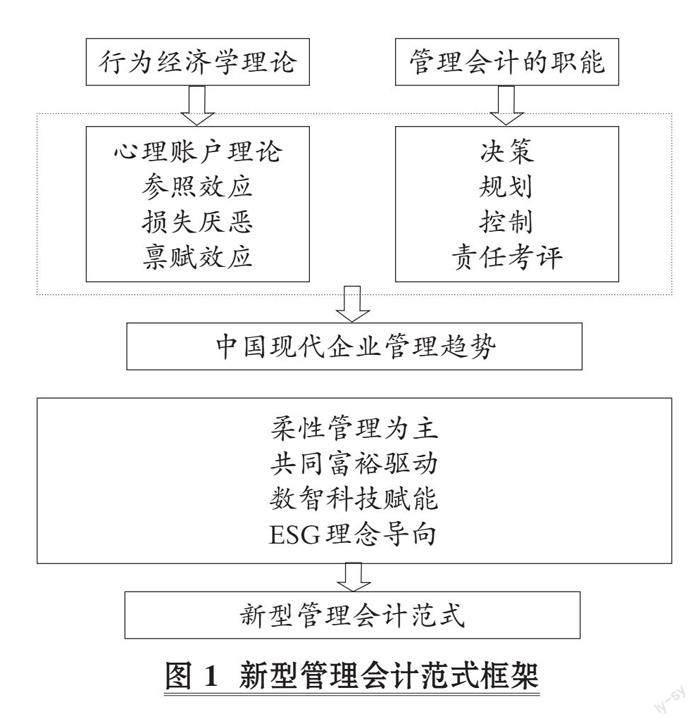

【摘要】以主流古典经济学为理论基础的传统管理会计秉承“物本”管理理念, 醉心于设计数学模型, 不再符合以人为本、 数字中国等背景下的企业高质量发展要求。为构建顺应新经济时代的管理会计, 本文创新性地尝试从行为经济学视角出发, 以心理账户理论、 前景理论和禀赋理论为基础, 运用归纳整理法, 探究行为主体的行为和心理等因素在企业决策、 规划、 控制、 责任考评中发挥的作用。结果发现, 传统管理会计忽视了人的行为因素在价值增值和价值创造中的重要地位, 而将行为经济学作为理论基础的管理会计能够摆脱这一缺陷。故从行为经济学视角出发, 并结合中国式现代化经济体系建设要求, 提出构建以柔性管理为主、 共同富裕驱动、 数智科技赋能、 ESG理念导向下的管理会计体系。

【关键词】行为经济学;管理会计;学科交叉;中国式现代化;共同富裕

【中图分类号】 F234.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2023)19-0081-7

以主流古典经济学为理论基础的传统管理会计醉心于设计数学模型, 企图利用技术方法和数学工具构建规范化、 定量化的管理决策模型, 并将此模型视为圭臬, 通过求解模型引出相应的管理结论。但是, 管理会计作为现代化经济体系中重要的组成部分, 这种“见物不见人”的管理理念不再符合人与自然和谐共生的中国式现代化经济体系建设, 无法适应新经济时代的高质量发展要求。因此, 管理会计转型迫在眉睫。余绪缨教授很早就提出了人不同于物质资源、 财务资源、 时间资源这些能直接量化并按照一定规律纳入数学模型的观点, 他认为人作为社会人, 受其学识、 经验、 能力、 心理等因素及主动性、 积极性发挥程度的影响, 不能纳入数学模型进行定量分析。而行为经济学主张个体在经济决策和选择时会受动机、 态度和期望等有限理性的影响, 强调在现实生活中的人不再是理性人而是具有无知性、 利他性的社会人, 印证了余绪缨教授的想法, 为管理会计探究人的行为和心理等因素在企业价值增值和价值创造中的作用提供了理论参考依据。鉴于此, 本文尝试从行为经济学的相关理论和概念出发, 探究行为主体的行为动机和心理认知等行为因素在企业决策、 规划、 控制、 责任考评中发挥的作用, 以求突破传统经济学对管理会计的束缚, 发现传统管理会计发挥其职能时存在的缺陷, 实现管理会计理论与方法体系的扩展和跨学科融合, 使其更好地顺应数智经济时代和中国管理会计现代化道路的要求。本文具体框架如图1所示。

一、 心理账户理论在管理会计职能中的应用

心理账户理论是由行为经济学家理查德·塞勒提出的, 通过经验观察, 塞勒发现经济主体会在心里将来源和用途不同的现金划分至不同的账户中, 即将每一组账户贴上“心理标签”。心理账户理论揭示了经济主体的认知偏差和在经济决策过程中的非理性行为。

(一)有限理性理论对投资决策的影响

心理账户理论以有限理性理论和非期望效用理论为基础, 主张生活中的经济主体是介于完全理性和有限理性之间的有限理性决策者或管理者, 强调决策者或管理者会由于信息不对称或环境不确定而出现认知偏差, 导致决策错误, 这种现象在高新技术行业和新能源行业的企业中较为明显。例如, 曹麒麟和王文珂(2015)研究发现, 高新技术企业风险投资决策者的实际心理受所处行业风险高、 发展不稳定等特点的影响, 容易出现非理性决策行为, 而有效抑制非理性行为可以避免认知偏差导致的非效率决策。赵晓丽等(2021)研究了116家新能源企业, 发现新能源企业的决策者也受到政策不确定、 掌握前沿信息有限的影响, 盲目追求国家能源政策, 忽视政策不确定性带来的风险, 存在采用激进投资的有限理性行为。通过分析有限理性理论不难发现, 管理者或决策者的行为偏好受其掌握信息的程度、 所处环境、 情绪情感等影响, 最终体现于决策结果的“次优”化。

行为经济学的有限理性理论假设, 偏好于解释经济主体判断决策时的心理特征。过度自信作为较稳定的非理性心理特征, 受到了管理会计学者的重点关注。国外学者Roll(1986)最早提出管理者的过度自信会导致非理性决策行为。因为过度自信的管理者往往存在较强的优越感, 容易产生不切实际的乐观主义, 这种心理特征会诱发管理者低估风险、 高估收益, 导致非效率投资(投资过度或投资不足)。Hwang等(2020)以1996 ~ 2014年13754个美国企业为样本, 证明了过度自信的管理者会导致企业的非效率投资。国内学者的研究结果同样表明, 过度自信下的有限理性管理者会造成企业投资效率低下(苑泽明等,2018)。

由此可知, 以有限理性为基础的心理账户理论对管理者或决策者不能做出“最优决策”进行了合理的解释, 差异化的心理、 复杂的环境和有限的处理能力使决策行为完全偏离理性路径。因此, 管理会计在发挥投资决策职能时, 应尽量简化经济主体决策时的经济环境, 帮助经济主体客观地掌握信息, 克服其认知局限性, 进而避免其过度臆测和判断, 实现企业资源配置的最大化。

(二)薪酬感知对经营规划的影响

由心理账户可知, 员工会将收到的现金进行划分。薪酬作为员工重要的现金来源, 不同的类别会被员工划分至不同的“賬户”, 产生不同的心理感知。如何发挥薪酬对员工的最大激励作用, 成为管理会计亟待解决的问题。韦志林和芮明杰(2016)基于178名员工的问卷数据, 得出员工对不同类别的薪酬感知价值存在不同程度的心理折扣, 与工资、 奖金和法定社保三类薪酬相比, 福利薪酬心理账户的心理折扣效应最大。所以, 与企业期望的薪水给员工带来的幸福感和满意度存在差异的“罪魁祸首”是心理账户理论。心理账户使人们对来源不同的财富进行编码和归类, 而这一心理过程使员工将用来维系基本生活开支的工资看得非常重要, 带来的满足感较强, 产生的价值折扣较小, 激励效果明显, 能促进员工工作效率的提高; 区别于工资、 奖金和法定社保, 企业福利通常被视为非必要的间接货币类薪酬, 其内在价值相对较小(如餐饮补贴、 交通补贴), 或支付的频率较低、 间隔周期较长(如节日礼金和劳保用品), 对员工而言是一种非必要类收入, 所以容易将其价值打折。Presslee等(2013)从物质和现金薪酬的角度揭示了员工对企业薪酬存在心理折扣的现象, 通过对北美一家金融机构5个呼叫中心的员工开展问卷调查, 搜集了两类薪酬下员工心理账户和享乐体验的数据, 发现物质和现金薪酬对员工的激励程度不同, 进而对企业业绩产生不同影响。

综上所述, 心理账户会导致物品价值函数与现金价值函数在人们心中的走向并不一致, 金额较低时表现为物品价值函数高于现金价值函数, 随着金额的逐渐上升, 现金价值函数斜率变陡并超过物品价值函数(刘培等,2019)。因此, 管理会计应将员工产生的心理感知和心理变化考虑在日常规划经营的首要地位, 创新性地变换福利的发放形式, 提高福利薪酬的发放效果, 进而增加员工的工作绩效, 更好地发挥规划职能。

二、 前景理论在管理会计职能中的应用

前景理论描述了风险条件下经济主体的真实行为, 认为经济主体在进行风险决策时会依赖决策框架提供的参照点对决策结果进行估计和判断, 当估计结果为利得时, 决策者对过程中出现的风险因素或损失是厌恶的; 当估计结果为损失时, 决策者又是风险偏好的。前景理论指出, 在不确定条件下, 参照依赖、 损失厌恶会导致决策行为违背预期效用理论的预测结果, 强调参照效应、 损失厌恶对于决策的重要性。

(一)參照效应在管理会计职能中的应用

参照效应又称锚定效应, 是前景理论中的一个核心概念, 指行为人在做出决策时会潜意识地寻找并确定一个参照点, 在比较和感知与参照点的差异后判断决策结果。

1. 参照效应对投资决策的影响。既有文献研究参照效应对企业投资决策的影响, 倾向于将参照效应称之为锚定效应, 着墨于研究企业投资决策中锚定效应的存在及其对企业带来的影响。学者们普遍认为, 管理者在不确定情形下的决策倾向于寻找某一初始锚值, 并依据选取的锚值不断调整决策, 而在不确定决策情景下, 选取参照点进行价值判断的这一行为过程, 显著地表明了锚定效应的存在。陈仕华和李维安(2016)研究认为高管并购溢价决策中存在锚定效应, 由于并购溢价决策过程充斥着不确定性, 高管在决策时会参考企业过去的并购溢价决策结果, 将其作为初始锚值对当前并购溢价进行决策; 当前并购溢价决策除了受企业过去的并购溢价决策结果影响, 还受到其管理的联结企业之前的并购溢价水平影响, 且其对当前并购溢价有显著正向影响, 锚定企业的并购溢价水平越高, 当前并购的溢价也就越高。王晓燕(2021)实证探究了企业创新决策时锚定效应的存在, 发现企业会选取历史业绩作为价值参考, 依据不同的情况调整企业创新战略决策。当企业处于历史业绩期望落差时, 企业会增加研发投资以寻找替代方案, 使绩效恢复到期望水平, 如果投资产生的利润超过相关投入的短期成本, 企业将实施探索式创新行为。

不难发现, 有别于新古典经济的理性计算, 行为经济学的锚定效应主张管理者在不确定决策情景下的判断决策经常依据历史指标或过去的决策结果。事实上, 历史指标或过去的决策结果使管理者在决策的过程中始终受到其(初始锚值)操纵, 形成结构化思维, 产生行为偏差, 无法做出真正有利于企业健康、 可持续发展的有效决策。例如, Zajac等(1991)提出的“赢者的诅咒”, 表明曾经成功过的“赢者”更容易陷入过去决策带来的成功思维模式, 在决策判断时产生过度自信的认知偏差, 不加甄别地套用旧的判断决策模式, 最终使自己成为过去胜利的“猎物”。

因此, 管理者应该意识到他们在决策时容易受到锚定效应的影响, 无意识地出现决策偏差或行为偏见。管理会计可以引入智能系统, 与管理者协同作为决策主体完成企业的管理决策。因为, 嵌入智能系统的管理会计能够有效摒弃人作为决策主体产生的锚定效应带来的负向影响, 可以通过挖掘财务数字背后的经济实质精准科学地评估企业资产和未来价值, 减少“人”单独作为判断决策主体而产生的判断偏差, 从而降低决策的随意性。

2. 参照效应对预算控制的影响。企业在制定年度预算目标时会参照上一年度业绩完成情况或在上一年度预算指标基础上调整当年的预算目标。值得注意的是, 以历史预算目标或业绩为参照的预算编制, 过分关注预先设定目标的完成情况, 高管一旦完成既定的年度预算目标, 企业会增加下一年度预算目标的实现难度, 以此来激励高管, 增加预算的组织绩效。事实上, 这种不考虑企业当前面临的社会环境或竞争压力的预算编制, 不仅导致好的业绩受到预算目标变难的惩罚, 达不到激励效果, 还会造成管理者出现预算松弛、 虚报预算、 预算博弈等行为, 有意减少努力或隐藏业绩, 避免未来预算目标上调。Bouwens和Kroos(2011)对比分析了200个销售经理的预算和实际销售数据, 总结发现当前三个季度业绩较好时, 经理在第四季度会降低努力程度, 以避免超额完成任务使下期预算目标上调。安灵和刘益然(2022)研究发现, CEO除了通过事后盈余管理来隐藏业绩外, 还会在事前通过预算松弛方式构建“防御堑壕”, 二者具有替代作用。

预算作为传导媒介, 可以将企业面临的外部压力和生存竞争传导给企业的内部管理者, 管理者再通过各种行为来化解来自预算的压力, 改变环境不确定性给企业造成的影响。然而, 参照效应作用下管理会计预算目标的编制, 依赖有关指标的历史水平或历史业绩(参照点), 形成一味强调预算指标逐年递增、 预算任务由上级强行分配的企业氛围, 使预算控制环境恶化, 导致高管产生消极的心理认知和损害企业利益的行为, 忽略了制定预算或任务目标的真正意图, 使预算系统的管理效率黯然失色。正如塞姆勒在《塞氏企业》一书中所说: “预算的建立应该是在反复斟酌和思考之上, 而不是在去年的数字上进行预测, 就像热了一遍又一遍的咖啡。”

因此, 管理会计需要跳出根据财务报告通过定量与定性分析制定企业预算的固有逻辑困境。要放眼区域经济发展, 结合区域特点, 采用适当的方法, 评价企业一定时期的经济效益和经营成果, 并制定下一期的预算指标, 发挥区域协同作用, 为实现全国统一大市场做出贡献。

3. 参照效应对业绩评价的影响。业绩评价是企业日常经营活动中重要的管理控制机制, 受中国传统文化“不患寡而患不均, 不患贫而患不安”的儒家思想影响, 参照效应普遍存在于企业的业绩评价中, 主要是薪酬契约的制定和业绩比较, 被称为薪酬参照效应和业绩参照效应。

薪酬参照效应受到了学界和商界的广泛关注, 研究发现, 大部分企业在制定高管薪酬契约时会参照其他企业。而大批金融类企业借助市场经济获得巨量资本利得, 发放过高的工资薪酬, 误导其他企业抬高整体薪酬水平。这导致高管薪酬和企业业绩之间存在的敏感性大幅削减, 使高管个人的薪酬随薪酬整体水平的增长而增加, 高管不需要付出更多的努力就可以得到比以往更高的薪酬, 产生惰性心理, 消极怠工(杨青等,2018)。因此, 企业若不考虑自身业绩情况, 一味地以薪酬平均水平为“锚”制定薪酬决策, 会产生向上的棘轮效应, 导致高管薪酬总在历史水平上呈增长趋势, 甚至出现“天价薪酬”。因此, 管理会计在制定薪酬契约时要规避不良参照, 消除棘轮效应使高管产生的惰性心理认知, 提高薪酬激励效率, 使劳动力在市场配置中更具效率。

业绩参照效应较多地应用于相对业绩评价, 是企业依据外部市场环境和行业外来冲击, 选取同年份、 同行业、 同规模的可比企业业绩作为参照, 评价高管业绩的一种业绩评价方法, 主要目的是规避不可抗力的外生冲击对高管绩效考评有效性的不利影响, 激励管理层努力工作。滕蕙阳和陈冬华(2023)通过实证研究发现, 相对业绩评价对掉队企业高管的激励作用更明显。因为相对业绩评价的使用可以缓解高管因系统性风险产生的职业不安全感, 降低其职业担忧、 提高其勤勉度。此外, 相对业绩评价的应用会使高管将他们的业绩与同行比较, 这种潜意识的比较学习、 归纳总结行为会触发高管的一系列感知行为并产生激励作用。由此可见, 相对业绩评价注重参照企业的存在或业绩比较对高管产生的心理影响, 并利用比较竞争中反馈的重要信息作为突破口, 提高企业业绩。

人本经济的发展带动着人力资本价值的提升, 使管理者的人力资本被视为企业重要的无形资产, 管理会计在制定业绩考核体系时, 应该选取合适的参照企业, 构建更为客观可控的薪酬激励机制和业绩考量评价体系, 在留住企业内部管理人才的同时吸引外部市场人才。此外, 管理会计应积极关注高管的行为认知与组织绩效、 企业经济成果的交互作用, 充分发挥参照效应产生的比较竞争意识对高管心理认知和行为动机的潜在影响, 制定科学完善的薪酬绩效激励约束机制, 激励高管努力工作, 使企业在竞争激烈的市场环境中实现高质量发展, 推动企业价值持续增值。

(二)损失厌恶在管理会计职能中的应用

损失厌恶在价值函数的基础上提出, 不同于传统的期望效用函数, 价值函数呈“S”型, 由损失效用函数和收益效用函数构成, 且损失效用函数的斜率远大于收益效用函数(同量损失带来的负效用远大于同量收益带来的正效应), 强调相对于收益, 人们对损失的痛苦更敏感。损失厌恶所产生的行为偏差不受行为人社会经验丰富度和个体思想成熟度影响, 是一种与生俱来的非理性特征。

1. 损失厌恶对投资决策的影响。损失厌恶可以解释为“相对于得到, 更害怕失去”。例如, 企业CEO接班人在上任初期将同时面临两种选择, 一是将公司资源投入R&D中以提升公司价值换取个人名声和经济回报, 二是投入R&D使公司短期利益下降被迫離职, 在损失厌恶和延续职业生涯的强烈倾向下, CEO接班人会努力避免“潜在损失”而非争取“潜在收益”, 将企业有限资源投入到可以短期提升企业绩效的项目中, 以谋求当前职位的保留(刘鑫,2015)。由此可知, 损失厌恶将CEO接班人囿于狭隘框景中, 使其无法将视野放在长远的战略安排上, 不利于企业实现长期价值创造。因此, 受损失厌恶桎梏的高管决策视域变短, 在投资决策时出于安于现状或避免业绩下滑使自身利益受损的考虑, 产生短视行为, 倾向于选择期限短、 收益高的项目, 减少不能短期提升企业业绩反而会增加折旧及摊销费的投资。胡楠等(2021)通过实证研究证明了损失厌恶的管理者无法聚焦于企业的长期成长, 相比长期投资带来收益的喜悦, 高管对长期投资所承担的风险感到更为痛苦, 他们更倾向于通过掌握的个人资源和行业权威影响企业的投资方式, 减少企业的长期投资来保留企业当前业绩和股票表现, 实现自身利益最大化。

综上所述, 前景理论下, 损失厌恶情绪会带来强烈的损失痛苦感, 使高管在决策时倾向于选择百分百盈利较少的项目, 放弃那些存在一定风险但适合企业发展的项目。企业自主研发创新是典型的事例, 自主研发创新具有前期投入量大、 研发时间长、 收益期持久等特点, 失败的高风险使高管产生损失厌恶的行为偏好, 使其即使在有利可图的情境下, 也会因为担心自主创新相比其他企业会使自己利益遭受损失, 最终放弃自主创新行为, 从而陷入囚徒困境式的自主创新困境中。

因此, 管理会计应该采取适当的方法降低损失厌恶的消极影响。根据Vieider(2009)的研究, 问责制可以减小损失厌恶偏差, 通过使管理者频繁审视损失厌恶下产生的思想活动来加强其自身认知力度, 从而减弱损失厌恶的影响。

2. 损失厌恶对指标设定的影响。除规避损失厌恶的负效应外, 企业可以发挥损失厌恶的正效应, 利用损失厌恶进行绩效指标的设定。即管理者可以充分利用损失厌恶的激励作用设置组织目标, 结合价值函数可以发现, 损失厌恶的激励作用远大于正向激励。组织目标值的设定应具有一定难度且经过努力可以达到, 员工为避免损失, 就会加大投入, 但难度大、 实现率低的组织目标值会降低员工的损失厌恶情绪, 使其放弃努力。故管理者应根据组织的实际情况对已有绩效目标进行动态调整, 科学合理的调整使正向激励变为强烈的损失厌恶, 促使员工付出更大的努力实现新目标值, 最大限度地发挥损失厌恶的正向激励作用(冉景亮,2016)。

管理会计重要的职能之一是设计合理有效的KPI, 基于前景理论分析, 企业绩效目标或预算目标的设定和计量应选取合理的参照点, 符合自身发展条件和社会发展规律, 有效结合价值函数曲线, 分析内部成员心理或价值感知, 避免损失厌恶产生的非理性行为影响企业日常经营发展。

三、 禀赋效应在管理会计职能中的应用

禀赋效应指出, 相较于即将拥有的物品或资产, 人们更关注本身已经拥有的, 认为已经拥有的事物是属于自身的一部分禀赋。一旦拥有某一事物, 拥有者对其赋予的价值远大于未拥有前。

(一)高管早期经历对投资决策的影响

根据禀赋效应, 高管的早期经历会一直存续在其潜意识中, 成为一种禀赋, 对其价值观、 认知能力、 思维方式等产生影响。早期的农村经历给高管带来艰辛劳作、 物质匮乏的负面记忆, 使其对现在拥有的权力地位、 行业声誉更加珍惜, 在企业投资决策中表现出厌恶风险的倾向, 采用保守稳健的投资态度和行为决策(任曙明等,2021)。有这类贫困经历的高管往往更加注重决策时资金的安全性, 对不确定性产生极大的厌恶情绪, 因此通过大量增加企业储备的现金抵御未知风险, 避免企业陷入财务困境(邱煜,2019)。可见, 农村经历的“风险烙印”会降低高管对风险的容忍度, 采用更谨慎、 稳健性的投资决策保证财务安全, 避免企业陷入财务困境从而导致其现时拥有的地位和财务不复存在。但是, 与仅有农村经历的管理者相比, 童年时期经历过饥荒的管理者投资决策更为谨慎, 偏好持有更多的现金和短期债务, 并购活动较少, 导致企业错失了大量的优质投资机会(张兴亮和尹启华,2022)。对于有海外经历的高管而言, 海外的求学经历和工作经验使其拥有了广阔的视野、 先进的思想和前沿的创新意识, 有能力和优势改善企业投资环境, 提高投资效率。首先, 海归高管具有一定的社会资本优势, 通过积累的广泛人脉资源掌握先进科技知识和创新文化理念, 帮助企业建立更宽广的业务网络, 完成高质量投资决策(冯小红和刘义兵,2021)。其次, 海归高管往往更乐观, 具有更高的自信度, 而这一行为特征强化了其决策的创新性与风险偏好, 使其有更为强烈的动机关注创新投资以获取高收益(乔鹏程和徐祥兵,2022)。拥有从军经历的高管被赋予了“军人烙印”, 具有忠诚、 自律和勇于牺牲的品格。特别是中国军人, 绝对服从党和国家命令, 关键时刻可以牺牲自己的利益甚至生命保卫国家权益, 在投资决策时表现为从公司的根本利益出发, 以保证股东财富最大化, 而非私人利益最大化(权小锋等,2019), 有效缓解了委托代理中的逆向选择和道德风险(吴树畅等,2021)。同时, 长期的军事训练培养了高管长远的战略眼光和政策感知能力, 使其在投资决策时更注重公司长期利益, 会进行绿色创新投资, 帮助企业提升绿色形象, 获得政府资助, 从而获得更多资金促进企业长期投资(刘钻扩和王洪岩,2021)。

综上, 公司在筛选管理团队时应将高管早期个人经历纳入评估中, 通过其特殊经历产生的认知与能力烙印促进公司长期投资、 提高投资决策效率。

(二)参与性预算在预算编制的作用

禀赋效应在预算管理中的应用最直接地体现在参与性预算上, 让更多的相关人员尤其是预算的执行者参与到组织预算管理的制定中, 亲身参与使执行者产生禀赋效应, 形成一种拥有感和被尊重感, 这种情感认知能够充分调动执行者的參与感和积极性, 激励其主动消除自身与组织之间的不利差距, 提高组织凝聚力, 进而改善组织的运行效率, 提升企业业绩。李志斌和廖艳娟(2013)通过调查问卷数据验证参与预算对企业绩效有正向影响, 但这种影响是通过团队行为变量凝聚力——士气感的中介效应间接作用于企业绩效。同年, 赵学珩等(2013)进行实证研究后发现, 管理者的预算参与和管理绩效之间具有直接的正相关关系, 并通过管理者的预算态度、 工作满意度的中介效应以及组织承诺的调节效应起作用。

因此, 管理会计应充分认识到, 人是具有灵活性和不确定性的, 无法通过强制的外力手段规范其行为意识, 尤其是对于高层次脑力劳动的管理人员来说, 通过上级的发号施令激发其脑中的精神财富效果甚微。故管理会计应依据禀赋效应, 将参与性预算运用到预算管理中。因为参与性预算能将管理方式从命令、 控制转移到激励、 引导的轨道上来, 通过赋予参与人员充分的自主权、 知情权和参与权, 实现人的主体意识和人性智慧的回归, 促使其在组织预算的执行过程中加大工作投入, 为企业提供取之不尽的创造源泉, 实现组织预期成果。

(三)沉没成本对成本管控的影响

塞勒认为禀赋效应从本质上体现了沉没成本效应, 人们更容易考虑已经付出的成本, 倾向于投入更多去挽救已付出而无法收回的成本。换言之, 人们将已经发生的成本考虑进当前的得失, 而传统经济学理论认为, 理性经济人只会考虑未来增加的成本带来的损益, 而不是已经付出的成本。

企业成本管控同样如此, 对于大型闲置无法再用的机械设备, 理性管理者的做法是清理掉设备腾出空间用于其他用途, 受沉没成本效应的影响, 管理者考虑到当前设备未折旧摊销完成, 净现值不为零, 不愿马上处理掉并继续放置。事实上, 这种认知偏差会导致更大的损失, 管理者应结合公允价值和处置费用进行合理衡量, 避免扭曲效应(叶康涛,2022)。显然, 规避浪费是管理者产生沉没成本的诱因, 管理者认为断然放弃追加, 前期的投入必然浪费。索尼公司创始人兼股东盛田昭夫的彩色电子显像管项目、 Syntex公司副董事长JohnFried的胃药研发项目均证实了成本效应, 两人不愿使前期投资作废, 没有及时止损, 恶性增资直至项目彻底失败, 导致损失更多。何熙琼和杨昌安(2019)实证检验了我国企业创新持续性中的沉没成本效应, 研究发现创新效率低(投入大、产出少)的企业为避免前期投入成为沉没成本, 给企业造成更大损失, 后续仍进行创新投入, 创新活动的高沉没成本会推动企业进行持续的创新投入, 以推动企业的内在创新持续性。

因此, 管理会计的成本管控应设置科学的容错机制, 使管理者在决策时不再害怕前期成本投入带来的成本浪费, 为及时止损提供保障, 防止沉没成本造成扭曲效应。

四、 行为经济学视角下管理会计研究展望

行为经济学不仅可以发现传统管理会计“见物不见人”的思想弊端, 而且其相关理论概念可以合理解释传统管理会计在履行其职能时存在的缺陷。因此, 应将行为经济学相关理论融入管理会计研究方法和范式, 注重人的情感认知、 思想动机和其他行为因素在企业价值增值和价值创造中的重要地位, 密切关注人的思想感情、 共同富裕理念、 数智经济技术、 ESG理念对管理会计主题产生的深刻影响, 以实现管理会计体系的扩展和跨学科融合。基于此, 本文提出如下管理会计研究展望。

(一)以柔性管理为主的管理会计

由行为经济学可知, 人不再是理性的经济人, 而是受心理、 社会层面和丰富的感情世界影响的社会人。因而, 管理会计应从将人视为机器的附属品, 把人像物一样进行管理, 试图将其从规范化、 定量化的“物本管理”理念中剥离开来, 从强制命令、 控制的刚性管理向激励、 引导的柔性管理方向转化。从根本上说, 只有采用激励、 鼓舞等非强制方式引导个体, 才能使其充分发挥人的智能, 进而促进物的潜在价值的展现。因此, 以柔性管理为主的管理会计应融入社会心理学、 人类文化学、 行为经济学等多学科的理论和概念, 以人为核心, 以企业内部个人或组织的心理特征和行为规律为研究对象, 通过对内部各成员动机、 需要、 认知等行为及心理的探索, 激发人力资本的一致性及能动性, 构建行为—价值链, 从企业个人或组织行为的自主性和人际关系的和谐性出发, 充分调动员工个人或组织群体的积极性和创造性, 发挥柔性管理。

(二)共同富裕驱动下的管理会计

管理会计应嵌入共同富裕的理念, 以赋能全体人民共同富裕的中国式现代化建设。首先, 管理会计参与企业的价值分配工作, 具有实现共同富裕的能力, 能从微观上实现企业内部的共同富裕, 完成社会财富的初次分配, 有助于中宏观层面的再分配和第三次分配。其次, 嵌入共同富裕理念的管理会计注重公平与效率并驾齐驱。传统管理会计采用锦标赛理论, 仅对高管和核心技术人员实施激励机制, 而忽略了普通员工, 這使得企业内部薪酬差距更大。从行为经济学的锚定效应可知, 员工会通过薪酬比较产生不满和负面的心理认知, 影响工作效率。而嵌入共同富裕理念的管理会计注重普通员工的心理感受和价值情绪, 不会随意裁员, 注重薪酬分配秩序规范, 减少员工锚定行为, 形成良性的财富积累机制, 进而实现管理会计从“物质资本至上”到“以人为本”的蜕变, 协助企业完成从“利润最大化”到“价值最大化”再到“相关者利益最大化”的目标转变, 从而更好地实现管理会计的内部服务职能, 顺应新经济时代的要求。

(三)数智科技赋能下的管理会计

结合行为经济学可知, 管理会计的基本职能效果的发挥受决策制定者影响, 而传统管理会计的决策制定者完全依赖于具有社会人属性的人, 但社会人较容易凭自己的经验、 能力和偏好, 以片面、 固定和自利的思维方式处理和思考问题, 导致决策的非理性和决策结果偏差。因此, 管理会计可通过引入智能系统和计算机算法, 运用人工智能分析方法和技术, 对完整数据集进行综合分析、 提供智能建议, 定量展示决策结果, 解决社会人管理决策者的主观理解和解释偏差问题。此外, 结合数智科学技术的管理会计能够通过大数据技术对海量财务信息进行收集、 整理、 分析与应用, 与社会人管理决策者相比, 具有更敏锐的信息甄别能力, 能向企业各层人员提供及时准确的会计信息, 破除信息孤岛、 避免主观臆断和随意选择, 促进企业投融资、 运营和风险控制的效率。

(四)ESG理念导向下的管理会计

将ESG理念融入管理会计的创新运维和战略转型中, 符合中国式现代化的本质要求。融入ESG理念的管理会计着力提升对企业环境保护、 社会责任和内部治理方面的经营管理水平, 与“创新、 协调、 绿色、 开放、 共享”的新发展理念高度契合并与“3060”双碳目标相吻合, 能够吸引具有保护环境、 履行社会责任禀赋或认知烙印的投资者和管理者, 进一步促进企业的可持续发展, 完成价值提升。此外, 在ESG理念驱动下, 企业内部治理水平较高, 企业所倡导的可持续发展、 积极进取的企业精神和高标准的道德规范将内化为群体意识和行为, 对员工的价值观念、 思想意识和行为方式产生深刻影响, 使内部员工形成士气盎然、 步调一致的工作状态。还能够充分调动员工的主动性, 激发员工的工作热情, 使其产生强大的使命感和归属感, 驱使员工对企业价值观的认可程度从“出于经济激励的顺从”到“遵循心理暗示的认同”再到“实现员工自我激励的内化”。

五、 总结

2021年11月, 财政部颁布的《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出了会计管理工作转型的方向, 即“对内更好地服务于微观主体的经营管理活动, 对外更好地服务宏观经济与经济治理”, 进一步为管理会计功能扩展提供了空间。以“变革融合、 提质增效”为特征的新阶段, 将行为经济学主张的相关理念嵌入管理会计制度建设框架, 与新时代中国式现代化建设相辅相成, 符合管理会计高质量发展要求。从微观层面来看, 注重人本管理、 相关者利润最大化的管理会计能够减少人的行为因素对企业决策、 规划、 控制、 责任考评产生的不利影响, 提高管理决策效率和内部员工满意度, 辅助企业提升价值; 从宏观层面来看, 符合我国共同富裕的远景目标和数字经济发展战略, 符合“创新、 协调、 绿色、 开放、 共享”的新发展理念, 有助于实现多学科交融融合, 充实和完善我国管理会计理论结构体系, 建立立足于我国本土企业、 具有中国特色的管理会计制度体系, 向国际学术界展现中国贡献。

【 主 要 参 考 文 献 】

安灵,刘益然.基于CEO权力异质性的盈余管理与预算松弛[ J].财会月刊,2022(4):42 ~ 49.

曹麒麟,王文軻.基于有限理性和技术战略的风险投资决策研究[ J].管理科学学报,2015(11):25 ~ 34.

陈仕华,李维安.并购溢价决策中的锚定效应研究[ J].经济研究,2016(6):114 ~ 127.

何熙琼,杨昌安.中国企业的创新持续性及其作用机制研究——基于成本性态视角[ J].科学学与科学技术管理,2019(5):105 ~ 121.

胡楠,薛付婧,王昊楠.管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习[ J].管理世界,2021(5):139 ~ 156+11+19 ~ 21.

刘培,冯一丹,李爱梅等.揭秘经济管理中的行为异象:心理账户理论的应用启示[ J].心理科学进展,2019(3):405 ~ 416.

刘鑫.CEO变更对企业R&D投入的影响——基于CEO接班人的视角[ J].财贸研究,2015(2):118 ~ 127.

权小锋,醋卫华,尹洪英.高管从军经历、管理风格与公司创新[ J].南开管理评论,2019(6):140 ~ 151.

冉景亮.基于前景理论视角的绩效目标值的动态设置[ J].现代管理科学,2016(2):102 ~ 104.

任曙明,李洁敏,李美霖等.高管双重“农村烙印”如何影响了企业债务融资?[ J].北京理工大学学报(社会科学版),2021(5):85 ~ 100.

王晓燕.业绩期望差距与制造企业创新行为选择——基于不同期望参照水平的检验[ J].产业经济研究,2021(6):129 ~ 142.

苑泽明,宋雪梅,孙钰鹏.管理层过度自信、分析师跟踪与投资效率[ J].财会月刊,2018(20):31 ~ 40.

张兴亮,尹启华.高管饥荒经历与企业债务违约[ J].贵州财经大学学报,2022(3):69 ~ 79.

赵晓丽,胡星炜,吴攀等.有限理性下政策不确定性对新能源企业投资的影响[ J].管理科学,2021(6):43 ~ 54.

赵学珩,吴粒,陆小丽.管理者预算参与行为与管理绩效关系的实证研究——基于态度视角[ J].东北大学学报(社会科学版),2013(4):375 ~ 380.

Bouwens J., Kroos P.. Target ratcheting and effort reduction[ J]. Journal of Accounting and Economics,2011(1-2):171 ~ 185.

Presslee A., Vance T. W., Webb R. A.. The effects of reward type on employee goal setting, goal commitment, and performance[ J]. The Accounting Review,2013(5):1805 ~ 1831.

Vieider F. M.. The effect of accountability on loss aversion[ J]. Acta psychologica,2009(1):96 ~ 101.

财会月刊·上半月2023年10期