余光中:意气平生事侠游

汪修荣

我与余光中先生相识,缘于《左手的掌纹》一书。

2002年,我刚担任江苏文艺出版社副总编辑不久,而余光中则想在其生于斯、长于斯的古都南京出版一本最新的散文集。我有幸成了他文集的责编,从此开始了与他长达近二十年的交往。余先生凭着诗人的灵感,最后拟了一个书名——《左手的掌纹》。

余先生取这个书名是有典故和用意的。他最初以诗歌饮誉文坛,他的许多诗作如《乡愁》早已妇孺皆知,成为诗坛经典。梁实秋曾盛赞他“右手写诗,左手写散文,成就之高,一时无两”,所以用《左手的掌纹》做书名不仅十分贴切,且极具匠心。为了纪念这次出版,我请余先生撰写一篇自序。他在自序中写道:“十多年来我的书在大陆各省出版,但是在江苏,这还是第一次,尤其还是在接生我的南京,更是倍加快慰。”并化用一句诗来表达他对故乡的深情:“请君试问长江水,乡情与之谁短长?”

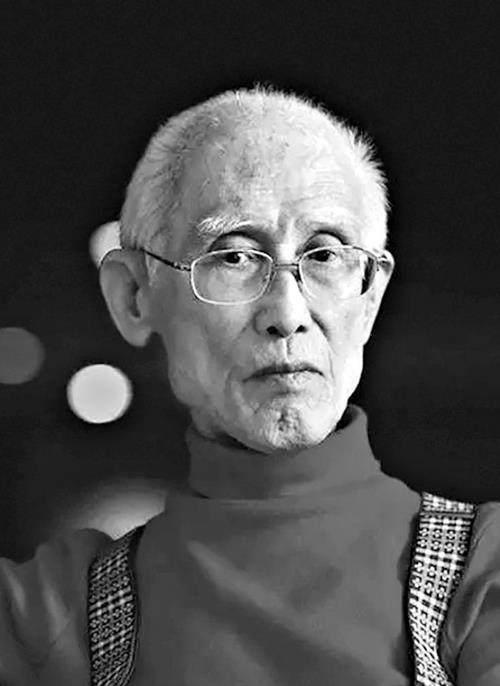

那年5月,南京大学和东南大学百年校庆,余先生作为杰出校友应邀回母校参加庆典。那是我第一次见到余先生和夫人范我存。余先生比我想象中瘦小,一头雪发,双目炯炯,兼具诗人气质与学者风度。夫人则是大家闺秀的气质。饭桌上他很少说话,也不健谈,甚至有几分矜持内敛,每句话都像他写诗那样斟字酌句,偶尔冒出一两个金句,短小却十分睿智幽默,闻者无不莞尔。

《左手的掌纹》出版后大获成功,成为余先生在大陆最畅销的一本散文集,先后获得第二届华语传媒文学大奖年度散文家奖和全国文艺图书优秀畅销书奖等多个奖项。

此后,我们与余先生又进行过一系列的愉快合作,前后长达近二十年。为了庆祝他九十华诞,我策划出版了一本他的诗集《风筝怨》,这是余先生生前出版的最后一本诗集。遗憾的是,这本诗集刚问世不久,余先生便驾鹤西去,我与他此前商谈的很多合作计划也成了永远的遗憾。今逢余先生逝世六周年,我撰写此文,以示纪念。

从“南京小萝卜”到“金陵子弟江湖客”

余光中祖籍福建泉州永春,1928年10月21日(农历九月初十)生于江苏南京。这一天在余光中眼里有着特别的诗意。母亲孙秀君重九那天登高,第二天便生下了他。成人之后,他便认为自己的出生笼罩在诗意中。也因此,余光中对重九特别有感情:“每年到了重九,都不由我不想起这美丽而哀愁的传说,更不敢忘记,母难日正是我的灵魂深处蠢蠢不安的逃难日。”

父亲余超英在国民政府从事侨务工作,因工作忙经常顾不上家,余光中童年的大部分时间都是和母亲一起度过的。母亲原籍江苏常州,离南京不远,她经常带着年幼的余光中回常州探亲访友。舅舅家是个大家族,近房和远房表兄弟姐妹多达三四十人,剃着小平头、浓眉大眼的余光中在这里成了宠儿。余光中从小擅长绘画,因而更受欢迎,舅舅家因此成了他兒时的天堂。

外表文弱的余光中其实十分顽皮,有次和几个表兄弟模仿武侠小说中的人物游戏,为了达到逼真的效果,他居然把母亲一件皮大衣的狐皮领子剪下来套在头上装山大王,差点受到皮肉之苦。这段童年时光不仅带给他无穷的欢乐,还让他和其中一个远房表妹成了青梅竹马。

余光中童年大半时间是在南京和常州度过的,所以他自称“半个江南人”,并对此解释说:“我生在南京,母亲和妻子都是江苏常州人,所以我算是双重的江苏人。”直到1935年为祖父奔丧,余光中才第一次随父母回到祖籍福建永春县桃城镇洋上村。余光中在这里“住过一年半载”,除此之外,他九岁前的大部分时间都是在南京度过的,所以他自称是个货真价实的“南京小萝卜”。

1937年,南京沦陷,父亲随国民政府迁往武汉,母亲带余光中回常州探亲才侥幸躲过一劫。但他也跟随母亲饱尝了逃亡和战争的磨难,切身感受到家国之恨和离乱之苦,甚至在逃亡途中差点丧命。1939年初,他们在父亲朋友的帮助下,经上海辗转多地,最后抵达重庆和父亲团聚。

这年夏天,十一岁的余光中进入四川江北悦来场的南京青年会中学(后并入南京市第五中学)读书。余光中在重庆前后生活了六年,他后来回忆说:“我小时候是在四川长大的,正是抗战的岁月。我的几乎整个中学时代都是在四川。”

虽然一直过着流亡的生活,但父母并没有放松对余光中的教育,父亲和亲戚朋友成了他的国文启蒙老师。对四川这段战时生活,余光中并没有太多抱怨,反而十分庆幸:“我的幸运在于中学时代是在纯朴的乡间度过,而家庭背景和学校教育也宜于学习中文。”余光中对文言文有一种特别的喜爱,坚持用文言文写作,因此打下了深厚的古文基础。除了国文,余光中大部分时间都花在英文上。他很早就遇到了良师——金陵大学出身的英文老师孙良骥,教了他整整六年英语,奠定了余光中纯正的英文基础。从某种意义上说,没有孙良骥,就没有余光中后来在外国文学上的造诣。除了国文和英语,余光中对地图也特别入迷,先后收藏世界各国各地地图三百余张,后来还专门出过一本散文集《凭一张地图》。

抗战胜利后,余光中回到南京,于1947年自南京青年会中学毕业,同年9月考入金陵大学(后并入南京大学)外文系,1949年转厦门大学外文系,因时局变化只读了半年便离开了大陆,从此浪迹天涯。但不论身在何处,这位“金陵子弟江湖客”最牵挂的依旧是故土南京。

1952年,余光中从台湾大学外文系毕业。1959年自美国艾奥瓦大学艺术硕士毕业后,他先后任教于台湾东吴大学、台湾师范大学、台湾大学、台湾政治大学,1972年任台湾政治大学西语系教授兼主任,1974年至1985年任香港中文大学中文系教授,1985年任台湾中山大学教授及讲座教授。在漫长的岁月里,余光中虽然顶着诗人和作家的光环,但他的正式职业始终都是大学教授和学者。

青梅竹马的爱情

《茱萸的孩子——余光中传》的作者傅孟丽说:“余光中生命中最重要的人几乎都是女性。女性的温柔,母性的宠爱,影响他至巨。婚前他有母亲,婚后有妻子,然后是四个女儿,八条小辫飞舞。母亲去世后,岳母又搬来和他们同住。他身边的女人都爱他,宠他,敬他,让他,一切以他为中心。”在众多女性中,最爱他的,自然是他的夫人范我存。

余光中最早在一位姨妈家与范我存相识。范我存算是他的远房表妹,虽然看起来弱不禁风,但气质高雅,余光中偶然一见便对她印象深刻。余光中当时十七岁,范我存才十四岁。范我存后来回忆说,刚认识不久,余光中就把一篇小说给她看,小说写一个中学生暗恋女同学的纯洁之爱。范我存当时并没有想那么多,只是被表哥的才气深深折服。有意思的是,两人最初的交往并没有得到双方家长的肯定,范家认为余光中有些书呆子气,而余家则认为女孩太瘦弱。余家的担心并非多余,范我存读高中时曾因肺病在家休养很久,而肺病在那个年代是身体病弱甚至不能长寿的典型证明。

外表文弱的余光中追求表妹时可以说相当大胆,也很文艺。他高三时和同学办了一个文学刊物,把拜伦的名诗《海罗德公子游记》译成七言古诗发在上面。当时十五岁的范我存在城南明德女中读初三,两人只见过一面,他甚至不知道她的大名,只知道她小名叫咪咪,于是冒冒失失地在信封上写上“范咪咪小姐收”便寄了过去。没想到表妹居然收到了。看到还在读高中的表哥居然能译拜伦的诗并发表,范我存对其佩服得五体投地。

因时局动荡,四年后他们两人才在台湾岛上重逢。当时余光中读大三,范我存还在读高中,两人经常一起谈文学、绘画、音乐,看电影,骑自行车踏青。善解人意的范我存成了余光中最好的倾诉对象,余光中的每篇作品,她都是第一个读者。吸引余光中的,除了表妹的美丽与气质,还有她的修养与学识。范我存不仅欣赏余光中,对文艺还有一种特别的敏感,艺术品位极高,对西方现代绘画尤其是梵高的作品,有特别的鉴赏力,常常令余光中自愧不如,他因此对这个才貌双全的表妹特别心仪。范我存觉得表哥虽然看起来有点书呆子气,但才华横溢,年纪轻轻已经在文坛崭露头角,而且内涵丰富,性格幽默有情趣。此外,他们都曾因战乱在四川生活了七年,有许多共同语言。虽然双方家庭反对,但两个年轻人越走越近。

一切水到渠成。1956年9月2日,两人在台北成婚。婚后,范我存不仅成了余光中的生活助手,还是他的文学助手。余光中翻译《梵高传》,长达三十万字的译文都是范我存一字一句抄写的。余光中曾深情回忆说:“她帮我摒挡出一片天地,让我在后方从容写作,我真的很感谢她。”

与梁实秋、弗罗斯特、李敖的恩怨是非

在余光中的人际关系谱系中,他与梁实秋、弗罗斯特、李敖三人的关系特别值得玩味。梁实秋堪称余的恩师,弗罗斯特是对余光中影响最大的诗人,而李敖与余光中则从朋友到陌路直至交恶。从余光中与这三人的关系中,足可看出人性的驳杂。

梁实秋是余光中20世纪50年代最为推崇的批评家和作家。余光中在台大读大三时,同班一位姓蔡的同学毛遂自荐,把余的一包诗稿送给了在台湾师范学院(台湾师范大学的前身)任教的梁实秋。梁不仅没有拒絕这位素不相识的年轻学子,读完后反而细心地回了一封鼓励信,并耐心点拨:“师承囿于浪漫主义,不妨拓宽视野,多读一些现代诗,例如哈代、浩斯曼、叶慈等人的作品。”余大受鼓舞,不久便和蔡同学一起到台北德惠街一号拜访梁实秋。此后,余光中与陈之藩、夏菁、何欣等人成了梁家常客。

1952年大学毕业前夕,余光中请梁实秋为其处女作《舟子的悲歌》作序,梁欣然答应。余光中少年气盛,对梁实秋的序言并不太满意,梁实秋听了宽厚地说,如果不满意可以不用,下次我给你写篇评论。后来,他真的为余光中写了篇评论,对余多有褒扬,甚至不惜称余“用文字把暴风雨那种排山倒海的气势都写出来了,真可说是笔挟风雷”,多少有些做广告的意味。余光中对自己的处女诗集自信又自负,希望多印一些借此一举成名,梁实秋则以过来人的经验认为最多只能卖三百册,建议印五百册。余光中坚持印两千册,结果整整卖了两年。

余光中后来赴美深造,很大程度上也得益于梁实秋。1950年3月,余光中刚到台湾大学外文系三年级上学,校方就怀疑学生中有“匪谍”,要求学生宣誓效忠,余光中不想参加这种政治表态,结果被记过一次。毕业后他在外文系当讲师,教英国文学史、比较文学、散文、翻译,而他最乐意教的却是英国古典诗。台湾大学当时在搞学历崇拜,没有洋文凭,很难晋升,此时余光中已经做了八年讲师,要升级就必须到海外留学深造。当时,父亲和妻子鼓励他赴美深造,夏济安建议他去艾奥瓦大学写作班,好处是不用交学费,但毕业后不能留在美国,必须回台湾。正在余光中犹豫不决时,梁实秋对他说:“艾奥瓦有什么可教你的?不过是去玩玩,开开眼界也好。”一句话令他醍醐灌顶。于是1958年,余光中飞往美国艾奥瓦。梁实秋对余光中十分关心,经常写信慰勉关照。据不完全统计,梁给余先后写过十多封书信,余光中是有名的“信拖”,常常疏于回复,对此梁也从无怨言。

余光中到台湾师范大学教书,也系梁实秋引荐。1987年11月,梁实秋去世后,余光中撰文《秋之颂——敬悼梁实秋先生》,盛赞其“大器晚成,春耕而秋收,始而为勇者,终而兼智仁。新月人物,始于徐志摩之浪漫而终于梁实秋之古典,清辉不减,已经近于满月了”。1988年1月,梁实秋八十七岁冥诞的腊八之日,余光中和梁的生前好友在梁的墓前举办《秋之颂》焚祭典礼,并朗诵他亲写的祭文,其对梁的感情于斯可见。

余光中与弗罗斯特的缘分始于艾奥瓦大学。1958年余光中前往艾奥瓦攻读硕士学位时,主持写作班的是诗人、小说家保罗·安格尔教授。安格尔十分欣赏余光中,1959年4月,安格尔邀请美国著名诗人弗罗斯特来学校做讲座,作为一个年轻诗人,弗罗斯特对余光中来说简直是神一样的存在。由于安格尔的特别关照,余光中一天之中居然三见弗罗斯特,第一次是在教室,讲课结束后安格尔让余光中等三人与弗氏合影;第二次是在晚间的诗歌朗诵会上;第三次是在安格尔家中。与弗罗斯特零距离接触令余光中特别激动,交流后他请大师在自己的书上签名并多次与之合影留念。

与弗罗斯特的这次见面对余光中有着极大的影响,此后余光中便把他的照片挂在了厦门街书房墙上,外出较久则随身带着,让大师与自己做伴。他曾对朋友说,别人的缪斯是女神,“我的缪斯是男性”,这个男性缪斯便是弗罗斯特。弗罗斯特不仅是他诗歌创作的导师,更为他树立了一个伟大诗人的标杆,坚定了他创作的雄心。

余光中与李敖的友情始于“文星时代”。1952年,萧孟能夫妇创办文星书店,1957年又创办《文星》杂志。余光中和李敖都是《文星》的重要作者。从某种意义上说,余光中是借《文星》获得台湾文坛的通行证的。因此,余光中把这一时期称作“我的文星时代”。

“文星时代”也是余光中与李敖关系最密切的时期,从一件小事可窥一斑。梁实秋同情李敖的遭遇,也很欣赏李敖的才华,曾主动为他写书评当吹鼓手。得知李敖被人赶出文献会失去工作时,考虑到李敖心高气傲,梁实秋悄悄给当时在台湾国民党当局任职的王世杰写信暗中帮其找工作,并通过余光中代为传话。可见这一时期,不仅余光中与李敖过从甚密,梁实秋对李敖也颇有好感,竭力相助。

李敖当时十分窘迫,为了生计,一向心高气傲的他于1966年9月有感而发给余光中写信求援,也足可看出此时李敖对余光中的信任。李敖并不只是开玩笑,说说而已,他真的开始研究经商知识,准备付诸实践。后在给余的信中,他不无戏谑地说:“我在旧书摊上买到一本宣纸的小折页册,正好可作签名之用。我盼你能在这本小册的前面,写它一两页,题目无非‘知识人赞助李敖卖牛肉面启之类,然后由我找一些为数不多的我佩服的或至少不算讨厌的人士纷纷签它一名,最后挂于牛肉面锅之上,聊示‘招徕。此‘启只负责‘赞助,不负责牛肉面好吃与否或有毒与否,大家尽可安心签署,不必回家抱着老婆吓得睡不着觉也!”

在这封信中,李敖不仅表示要下海,而且希望作为朋友的余光中利用其文坛名声来帮忙吆喝。余光中也是古道热肠,接到李敖的求助信,立刻用生花妙笔写了一段广告文字:“近日读报,知道李敖先生有意告别文坛,改行卖牛肉面。果然如此,倒不失为文坛佳话。今之司马相如,不去唐人街洗盘子,却愿留在台湾摆牛肉面摊,逆流而泳,分外可喜。唯李敖先生为了卖牛肉面而告别文坛,仍是一件憾事。李先生才气横溢,笔锋常带感情而咄咄逼人,竟而才未尽而笔欲停。我们赞助他卖牛肉面,但同时又不赞助他卖牛肉面。赞助是因为他收笔市隐之后,潜心思索,来日解牛之刀,更合桑林之舞;不赞助,是因为我们相信,以他之才,即使操用牛刀,效司马与文君之当垆,也恐怕该是一时的现象。是为赞助。”

这样的文字明显有广告之嫌,但为了帮助李敖,余光中也顾不了许多。饶有意味的是,这篇奇文后来并未收录在余光中的任何文集中,个中况味只有当事人自知。

这一时期二人不仅书信往来频繁,还常在一起聊天互动。为了力捧李敖,余曾邀请文坛新贵李敖,以嘉宾身份参加台湾师范大学“现代诗诵读会”,请李敖到师大演讲,甚至把李敖的文章和梁实秋的文章一起放在师大翻译课上让学生翻译,对李敖之关照可见一斑。

由于命途多舛,李敖此时心态上多少有些不平衡甚至扭曲,看到余光中经常与文友活动交往,便认为余光中喜欢招朋引类,“结党营诗”。随着嫌隙增大,二人逐渐交恶。恰在此时,文星书店因触犯台当局被查封关门,这一事件成为二人交恶的直接导火索。李敖认为余光中和梁实秋都是软骨头,对国民党血手封店不敢揭露,不敢说文星停业系政治因素,却说因经济不景气、经营不善所致。其实李敖的这种指责并不客观。文星被封之后,余光中即写有《黑天使》《有一只死鸟》表达他内心的愤懑与抗争,但李敖对此视而不见,甚至十年后,还受萧孟能夫人之托,到法院状告余光中违反著作权协议,把自己卖给文星的版权又卖给他人,公开攻击余光中“文高于学,学高于诗,诗高于品”,说他乃“一软骨文人耳,吟风弄月、咏表妹、拉朋党、媚权贵、抢交椅、争职位、无狼心、有狗肺者也”。

时间并未消弭二人之间的矛盾。2005年,李敖在香港凤凰卫视主持节目时还乘机大骂余光中,说他是“骗子”,到祖国大陆到处招摇,认为他文化水平低,诗写得很烂,甚至刻毒地说“如果还有一批人肯定他,我认为这批人的文化水平有问题”。对李敖的风格及为人,余光中自然十分了解。因此,他对李敖的各种谩骂与侮辱,都保持了一种学院派的修养和缄默。面对朋友的不解,余光中付之一笑,淡然道:“李敖屡次诬我文章不通,我也只拈花微笑。因为当年请我这不通之人写《赞助李敖卖牛肉面序》的,正是李敖自己。”这可谓以其之矛,攻其之盾了。

诗人、教授之外

初识余光中先生,他给人感觉比较庄重、寡言,甚至有些冷峻。他身材虽不高大威猛,却有一种强大的气场。作为余光中的弟子,钟玲在1966年进台湾大学外文研究所时曾选修余的英美现代诗课,她在后来的回忆文章中真实记录了对余的直观印象:“他一副稳如泰山的架势,开口非常慎重,一个字一个字好像金子一样吐出来。”余光中七十寿辰时,钟玲策划《重九的午后:余光中作品研讨及诗歌发表会》,并写了一首诗献给余光中,其中有:“上课,我总坐最后一排/因为你的面容石雕般冷凝/诗坛主将的威势太炙人/用一排排同学来挡开/是最安全的距离。”

其实,余光中并非故意拒人于千里之外,给人这样的印象与他的性格有关。余光中曾在文章中回忆他读金陵大学时“相当内倾,甚至有点羞怯,不擅交际,朋友很少,常常感觉到寂寞,所以读书不但是正业,也是遣闷、消忧”。

纵观余光中一生,看似眉间风雨氤氲,实则“意气平生事侠游”。他不仅有严谨冷峻的一面,也有幽默诙谐、热情浪漫的一面,诗人沙白称他为“真诚愉快的缪斯”。1985年余光中出席高雄一次文艺界聚会时,余问沙白体重多少,沙说七十公斤。余说自己才五十公斤,坐飞机最吃亏,体重七八十公斤的能带二十公斤行李,他五十公斤也只能带二十公斤,太不公平。大家听了哈哈大笑。沙白职业是牙医,余开玩笑说,你治好了别人的牙病,病人应该送你一块匾,上书四个字:没齿难忘。

余光中与范我存育有四个女儿,他专门写过一篇很有名的散文《我的四个假想敌》,表达对女儿们的爱。余光中在家中每日都被妻女簇拥著,戏称“一生与五个女人为伍”,幽默地把余宅称为“女生宿舍”,自己是女生宿舍当然的“舍监”,且乐此不疲。

余光中一生最爱两样东西:汽车和书刊。他喜欢把汽车擦得一尘不染,也见不得书刊上沾染一点灰尘,不惜用衣服、毛巾甚至袜子擦灰。余光中也爱旅游,因爱旅游成了地图迷,不论去哪个国家旅行,都先买张该国地图研究一番,决定旅行路线,交通工具多为租来的车辆。他最喜欢的旅游方式是带冒险性质的自驾游,自称是旅人而非观光客。除了各种地图,他还喜欢搜集导游资料、观光图、车票、外国钱币、印鉴等,以便回忆和写游记之用。

他一共有三间书房,不仅书舍不得扔,就连刊物也舍不得扔。家里到处是书,客厅、饭厅、卧室、洗衣间甚至女儿的闺房,都成了他藏书的地方。余光中的大部分时间在书斋度过,他的书房如圣地,除了妻女和特别好的朋友,一般人不能随便进入。

余光中还特别喜欢徒步,被朋友称为“暴走族”,他则自称“徐霞客粉丝”。为了凭吊古迹,观赏奇景,他常常不畏艰险,跋山涉水,这与外表文弱的他完全判若两人。

这一切,共同组成了诗人、教授之外一个多面立体的余光中。

2017年12月14日,这位乡愁诗人永远地离开了这个世界,享年八十九岁。

(实习编辑/侯文杰)

——以新乡学院为例