文坛“流星”敬隐渔:罗曼·罗兰的“小兄弟”

魏邦良

1924年7月,一位中国青年收到了法国大文豪罗曼·罗兰的回信,在信中,罗曼·罗兰亲切地称呼他为自己的“小兄弟”。这位青年就是敬隐渔,是他首次在中国翻译出版了罗曼·罗兰的名作《约翰·克利斯朵夫》的前两章。

敬隐渔才华横溢,法语造诣极高。他是中国作家中用法语创作小说并发表于法国期刊的第一人,是把鲁迅的《阿Q正传》译成法文并发表于西方名刊《欧洲》的第一人,也是将数位中国现代小说家的短篇小说译成法文并结集出版的第一人。

然而,他一生悲情,如流星般短暂划过文坛,绚烂过后神秘消逝,伴随着似是而非的传闻,留下了永恒的谜团……

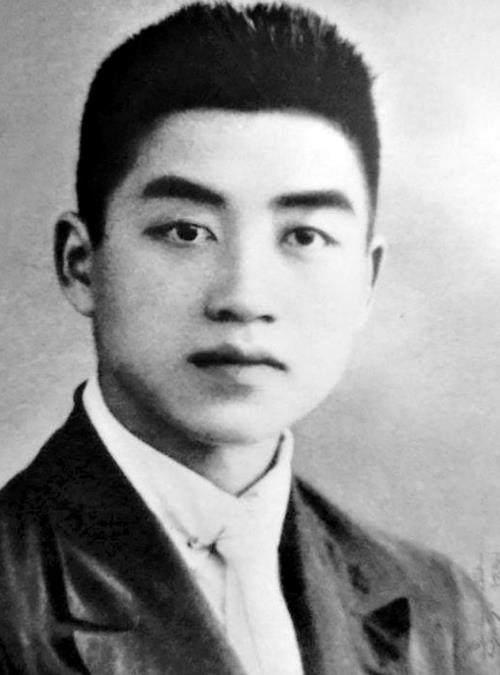

苦闷的青春

1901年6月13日,敬隐渔出生于四川遂宁,父母都是天主教徒,父亲是位中医,兼开中药铺。敬隐渔有四个哥哥一个姐姐,大哥二哥早逝,三哥行医也说书,四哥在天主教会做事,姐姐嫁给了一位农民,育有一女。

敬隐渔三岁失怙,八岁时母亲将其送入彭县白鹿乡无玷修院读书,想让他成为一名修士。白鹿乡无玷修院坐落在山谷里,分为小修院与大修院,彼此相隔四公里。1909年,敬隐渔入小修院读书,学习法文、拉丁文、历史、地理、算学等。1913年9月,敬隐渔以优良的成绩进入大修院继续求学,在这里读了三年高级拉丁语班,并阅读了大量的欧洲经典名著。敬隐渔不满十三岁就读了《希腊拉丁文学史》,对荷马史诗《伊利亚特》《奥德赛》熟读成诵。在修院中,敬隐渔每天读、写、听的都是拉丁语,经过几年熏陶,已完全掌握了这门对西方人来说也颇为艰涩的语言。修院不允许孩子们读中国典籍,但敬隐渔热爱传统文化,于是常常利用休息时间,偷偷阅读古文经典,练习书法。

整个青少年时代,敬隐渔都被关在修院里读经书。修院所在的山谷气候温和,空气清新,环境舒适。作为修院学生,他衣食无忧,但修院氛围死气沉沉,各种清规戒律让人难以忍受。敬隐渔常年苦读,生活单调,觉得岁月又长又闷。1916年,在修院“闭关”七年后,饱读中西典籍、熟谙拉丁语的他结束学业,离开了修院去成都谋生。在成都,敬隐渔幸运地结识了法国传教士邓茂德。邓茂德是成都法文专门学校的校长,在这位校长的资助下,敬隐渔进入法文专门学校学了三年法语,1919年毕业。

1919年夏天,阔别家乡十年的敬隐渔终于有机会回家探亲。多年未见,故乡小镇已面目全非,他居然找不到自家那间小屋。在一间小药铺里,他看到一位满脸皱纹、衣衫褴褛的老妇人,就向她打听自己的家。老人停下针线,取下老花镜,盯着面前这位清秀的男子,突然流下泪来,道:“啊,我的儿子!”原来这位慈祥的老妇就是敬隐渔日夜思念的老母。从老母口中,敬隐渔得知,家中境况一落千丈,全靠三哥行医挣钱养家。

为了养家,读了三年法语的他,接受邓茂德的聘请,在成都法文专门学校担任法语教师。两年后,母亲中流弹去世,他在奔丧途中被土匪绑架,受尽折磨,在三哥和友人的帮助下,才得以脱险。

夭折的初恋

在成都任教期间的一个假日,敬隐渔夹着一本古代文学典籍,独自来到成都草堂的见山亭。他坐在石凳上,高声朗读,此时一位妇人带着一个女孩在假山上撷花。衣着朴素的敬隐渔,看见这位打扮入时、身材苗条的女孩,不免自惭形秽。可女孩却对他嫣然一笑,落落大方地说自己知道他是法文学校的老师。

原来,敬隐渔年仅十八岁就在成都法文专门学校任教,已在当地小有名气。女孩在这里邂逅敬隐渔,自然不会放过“追星”的机会。她放下淑女的身段,坐在“偶像”身旁,和他谈起自己喜爱的文言名篇。她还热心询问了他的过去,听着敬隐渔讲述那些伤心往事,女孩不由得眼泛泪光。陪女孩来的妇人是她的乳母兼用人,她没有干涉女孩和敬隐渔的交谈。

这个女孩成了十八岁的敬隐渔的初恋。此次偶遇之后,敬隐渔对她魂牵梦萦。他在文章里写道:“她那时只有十五岁。她虽然不是十分美丽,但是她那细袅的身材的曲线,泛常似忧似喜的容貌,温柔的声音与幽静的态度,若有情若无情地,令人要跪地倒拜……”

和女孩相识后,敬隐渔常常一大早就在女孩家外的一块草坪上徘徊。当看到那扇古色古香的窗子打开,房间传来女孩清脆的读书声后,敬隐漁便不由自主叩门而入。然而,生性腼腆的他坐在房间内,却不知说什么好,只盯着桌上那盆水仙花,怅然若失。一次,他看到女孩在草坪上玩,就匆忙跑过去,女孩却沉默不语。敬隐渔问:“你为什么不理我?”女孩娇嗔道:“本来要理你,怕你说出疯疯癫癫的话。”敬隐渔壮起胆子回了一句:“只怪你的美丽让人不能不疯癫。”

敬隐渔的痴情终于打动了女孩。不久,女孩进入成都女校读书。两人书信往来,联系密切。女孩的母亲也有意把女儿许配给这个面容清秀、性格文静的年轻人。敬隐渔后来偶然得知女孩的复杂身世,对于该不该继续这场恋情,他犹豫不定。女孩的母亲出生在乡下,本来抱持独身主义,后来却被一个乡村莽夫所骗。女孩出生后,这个男人就消失了。而且女孩本人也曾有过一次恋爱。

1922年,敬隐渔几位政界的朋友鼓励他去法国学机械,学费可以贷款,回国后可任兵工厂厂长。敬隐渔闻之心动,但他没有工科基础,遂决定先去上海的中法国立通惠工商学校学机械,为赴法学习打基础。当女孩得知敬隐渔决定远赴上海求学时,她意识到恋情即将画上句号。在给敬隐渔的告别信中,她大度地祝自己的恋人将来娶一个比自己美丽千倍的女子,并且表示她依旧像昔日那样爱着他。读着这封感人的信,敬隐渔泪流满面。但乘风破浪追逐梦想的决心还是战胜了儿女情长。

赴上海的路途中,敬隐渔想到曾经自己逃出土匪窝后,恋人是如此悉心照料自己,温柔地抚慰自己;想到他俩最后一次在杜甫草堂见面时,恋人依偎在他身旁,细声细语摹绘着他们的未来,眼睛里盈满憧憬……那一刻,他心痛欲裂。

这段夭折的初恋无疑是敬隐渔心中的一个痛点。后来,在给罗曼·罗兰的信中,敬隐渔承认:“我曾割断一桩情缘,至今悔恨不已。”

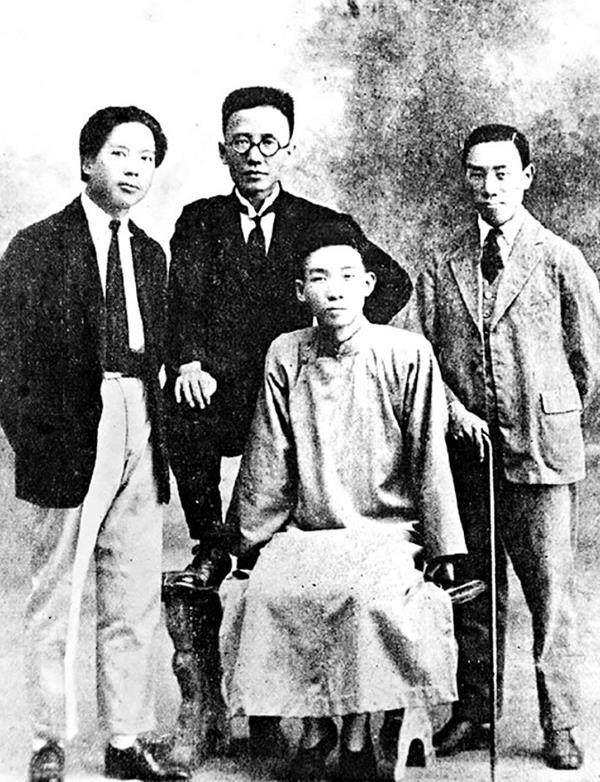

创造社所发掘的天才

1922年秋,敬隐渔进入中法国立通惠工商学校(1923年更名为上海中法国立工业专门学校),在这里学习法语、代数、几何、物理、化学、绘图等,每周课时多达三十三个。学校的图书馆藏书丰富,敬隐渔忙于学业的同时也阅读了大量的法国文学经典。当时,新文学运动狂飙突进,在上海的文学研究会、创造社等文学团体也异常活跃。一向热爱文学的敬隐渔也被时代浪潮所裹挟,开始狂热地爱上文学。他将原名“显达”改为“隐渔”,有“归隐田园,渔樵耕读”的寓意,并以此名开始创作文学作品,此时的他已意识到自己的归宿只能是文学。

创造社是由郭沫若、郁达夫、成仿吾、田汉等一批新文化运动健将于1921年创办的文学团体,其社会影响巨大。1923年7月21日,创造社主办的日刊《创造日》问世。《创造日》第一期发表了敬隐渔的处女作《破晓》,这是一首新诗,感情充沛真挚,语言优美动人。敬隐渔在文坛甫一亮相,就出手不凡。随后,这首诗在创造社机关刊物《创造》(季刊)上重刊一次,理由是“好作品不厌重登”。

当时敬隐渔手头拮据,在上海求学的生活十分窘迫。他住在“一个厕所似的陋巷中的一间四面通风的过街楼”里,木板床上的被子又脏又黑,散发着一股霉味。一次,饥寒交迫的敬隐渔晕倒在街上,如果不是好心人搭救,他很可能就此倒毙街头。正是在这种困境中,心灰意冷、精神濒于崩溃的敬隐渔偶然从一位法国朋友那里借到一部法文版《约翰·克利斯朵夫》。他一口气读完,激情澎湃,挥笔写下长篇读后感《罗曼罗朗》。《创造日》分两次发表了这篇长文。《约翰·克利斯朵夫》带给了敬隐渔一种力量,于是他克服重重困难,通过勤奋学习,最终于1924年拿到高中教育证书。这个文凭等同于法国政府颁发的“业士学位”。

在上海求学期间,敬隐渔还翻译了大量文学作品。他翻译的法国诗人拉马丁的长诗《孤独》,发表于《创造日》第三十期。他还将一些唐诗翻译成法文,发表在《创造周报》(创造社主办刊物)上。敬隐渔还是中国最早翻译莫泊桑作品的翻译家之一。那段时期,他一口气翻译了莫泊桑的四篇小说,也在《创作日》上连载。

与其他作家不同的是,敬隐渔“创作”“翻译”双管齐下。他把自己的诗译成法文,将中文法文两个版本同时发表,“开创了一个用中法双语自创自译的先例”;他创作的小说《苍茫的烦恼》和《玛丽》发表在《创造周报》的最后两期,都占据头版位置,是不可多得的佳作。

敬隐渔对法语的精通以及他出色的文学才华在创造社同人中有口皆碑。郭沫若对他的评价最具有代表性:“他的天分高,后来又受了天主教的严格的教育,法文和拉丁文的教养都很深。我们在办《创造周报》的时候,他到了上海,住在徐家汇的一座天主教的学堂里面。他用法文翻译了我的《函谷关》和《鹓雏》,都先后登在《创造周报》上,因此便常到我寓所里来。后来他竟成了创造社的中坚分子,自己也写小说,仿吾是十分激赏的,曾夸示为‘创造社所发掘的天才。”

罗曼·罗兰的“小兄弟”

敬隐渔认为,罗曼·罗兰在《约翰·克利斯朵夫》中塑造了一种“新人的模范”——“勇毅的新英雄主义者,怀疑的试验家,却又有坚固的信仰——照彻混沌的光明——犹如众人,他也有弱点,有迷惑,有堕落,但是他的奋斗精神愈挫愈锐,竟胜了私欲,胜了世俗的荒谬,胜了人生的痛苦,得享灵魂的和平自由”,而“徘徊不定的青年,最离不得他”,“因为他不是一尊冰冷冷的新偶像,却是一位多情的悦人的侣伴”。出于这种想法,他着手翻译《约翰·克利斯朵夫》。

译完第一卷《黎明》时,敬隐渔读了罗曼·罗兰的传记,方知罗曼·罗兰效仿托尔斯泰,愿意和读者通信。于是,他壮胆给罗曼·罗兰写了第一封信,赞扬克利斯朵夫这个人物“拥有自由和百折不回的独立精神,对爱情忠诚真挚,洁身自爱”。敬隐渔说,克利斯朵夫的优秀品质“对摧毁了王朝和过于陈腐的孔教”的同胞们,正可作为不可或缺的“唯一丹方”,克利斯朵夫将会“成为我们所有人的榜样”。

罗曼·罗兰接到敬隐渔的信后,非常高兴,随即给敬隐渔回了一封热情洋溢的信。对敬隐渔的翻译意愿,他不仅同意还表示将尽力促成。罗曼·罗兰在信中体贴地告诉敬隐渔,翻译中若遇到任何难题,他都会尽力帮助解决。另外,如果敬隱渔需要的话,他还希望在生活方面给敬隐渔一些指导。他充满感情地说:“我视你为一位小兄弟。”

这封回信无疑给了敬隐渔巨大的鼓舞,用他的话来说就是“一抹阳光,照亮了一团溟蒙难辨的星云”。敬隐渔将罗曼·罗兰这封回信译成中文,发表在1925年1月的《小说月报》上。《约翰·克利斯朵夫》中译版前两卷《黎明》和《清晨》出版时,罗曼·罗兰专门写了序言。敬隐渔自此开始在文坛引人瞩目,经济状况也得以改善。在朋友的建议下,他决定用翻译《约翰·克利斯朵夫》所得的稿酬赴法读书。

1925年8月,敬隐渔起程赴法。抵达里昂之后,敬隐渔休息了两天,便前往瑞士拜访罗曼·罗兰。在莱芒湖畔的奥尔加别墅里,敬隐渔见到了这位“伛偻、清瘦、劲遒的诗翁”。罗曼·罗兰热情接待了这位来自中国的年轻人,破例留敬隐渔在别墅住了一夜,翌日又畅谈一整天。在敬隐渔的记忆里,罗曼·罗兰是“宏辩的,却腼腆开言”,“他轻轻地说话,声音和蔼而清澈”。 而这次见面,敬隐渔的聪明、认真以及那份特有的孤独气质也给罗曼·罗兰留下了深刻印象。

告别罗曼·罗兰回到里昂后,敬隐渔因患神经性头痛未及时和罗曼·罗兰联系。罗曼·罗兰焦急万分,发动各种关系打听敬隐渔的状况。敬隐渔得知此事后,立即给罗曼·罗兰去信报平安。罗曼·罗兰接到信后,建议敬隐渔留在里昂读文学,并嘱咐他写一些关于中国作家作品的评论。当时瑞士出版商罗尼格为庆贺罗曼·罗兰六十寿诞,欲出版一部《罗曼·罗兰友人之书》,正在面向全世界征稿,约稿对象均为享誉世界的名流:高尔基、爱因斯坦、甘地、泰戈尔等。罗曼·罗兰把敬隐渔的地址告诉罗尼格,建议他向这位年轻人约稿。敬隐渔很快写出《蕾芒湖畔》(“蕾芒湖”今译“莱芒湖”,即日内瓦湖)一文,发表之后引起了很大反响。

与此同时,敬隐渔还把鲁迅的《阿Q正传》译成法文,连同之前所译的郭沫若的《函谷关》一道寄给罗曼·罗兰。罗曼·罗兰对敬隐渔所译的《阿Q正传》做了一番修改、润色,并将其推荐给文学名刊《欧洲》。为促成《阿Q正传》法文版在《欧洲》上发表,罗曼·罗兰在推荐信里介绍这篇小说的妙处,对于敬隐渔的法文水平,他拍胸脯打包票:“敬隐渔的法语造诣实在罕见,他的譯文错误很少。”

1926年2月11日,敬隐渔接到《欧洲》月刊编辑巴泽尔杰特的用稿信,并约他翻译一部中国现代短篇小说集。《欧洲》月刊分两期刊载了敬隐渔翻译的《阿Q正传》,那时敬隐渔抵达法国刚八个月。敬隐渔致信罗曼·罗兰,感谢他的帮助:“本来,我期望准备考试会令我的写作技巧大有进步,但我发觉实际的工作,例如《阿Q正传》的翻译,更有好处。一方面在物质上帮助了我,另一方面通过大师的修改,我写得更好,通过大师的批评,我更会判断,效果显著。”

后来,敬隐渔着手翻译巴泽尔杰特约他完成的中国短篇小说集,由于所选作品数量不够,他自己动手用法文写了一篇小说《离婚》。这篇小说是敬隐渔唯一一篇法文小说,也是中国作家首次在法国发表的法文小说。

“巴黎毁了他”

敬隐渔在法国读书从未收到过来自国内的“奖学金”或“留学贷费”,反倒是频繁收到来自罗曼·罗兰的关心和金钱帮助。通过罗曼·罗兰的介绍,敬隐渔与瑞士出版商罗尼格相识,罗尼格为敬隐渔的求学精神与文学才华所打动,主动提供资金,资助敬隐渔赴巴黎求学。

1926年10月,敬隐渔离开里昂来到巴黎,进入巴黎大学心理学专业学习,并于1928年6月拿到心理学文凭。然而在巴黎,敬隐渔的生活却滑向了深渊。他常在给罗曼·罗兰的信中,以慌乱急迫的语气大谈一些真假难辨的恋爱经历,诸如“不同国籍的姑娘向我投来感兴趣的眼光”“我和一位俄罗斯姑娘有过亲密关系”等。

生活的混乱导致敬隐渔的经济状况愈益糟糕。他决定报考里昂中法大学,考上后,校方提供的助学金可帮其解决食宿问题。在中法大学求学期间,敬隐渔被查出感染了梅毒。那时候,治疗梅毒没有特效药,对这个病,只能控制无法根除,而且医疗费用昂贵。

一次,敬隐渔去风景秀丽的安纳西湖度假。假期结束,他却无力支付昂贵的旅馆费用,只得请求罗曼·罗兰的援助。旅馆等不及汇款,便把敬隐渔的欠债行为通报给了中法大学。学校为了名誉,只得帮敬隐渔支付了费用,然后再向他追讨。最后这笔钱还是由罗曼·罗兰承担了下来。

与此同时,敬隐渔的精神状态也每况愈下。他给罗曼·罗兰写了很多信,信中充满了神经质的胡言乱语,“一封比一封令人焦虑”。罗曼·罗兰对此忧心忡忡,他把敬隐渔的精神崩溃归咎于巴黎拉丁区的混乱生活:“他原先在里昂,但希望领略一下巴黎(这是自然的事情)。结果一下子爱上巴黎,住下来。拉丁区的生活让他陶醉,到头来却迷失在那里。这个到那时为止还是个羞怯纯洁的孩子,过去孤独地生活,被女性弄得神魂颠倒。”罗曼·罗兰以气愤的声音怒斥:“完全是巴黎毁了他,完全是巴黎毁了他!”

为了治愈敬隐渔的病,罗曼·罗兰写信求助于一位名叫博杜安的挚友,他是一位精神分析师。在信中,罗曼·罗兰说敬隐渔是个“正派、单纯、孤独的年轻人”,由于巴黎生活的影响,变成了“一个失常的人”。罗曼·罗兰请求朋友在里昂找到“一位明智仁慈的好大夫”,对敬隐渔做一番检查和治疗,让其“住在一间医疗院里,既要让他感到没有被禁闭,又能避开那些多少想象出来的‘追逐”。博杜安接到此信,赞叹这封信“通篇散发一种人道主义的光芒”。当晚,博杜安在日记里写道:“罗曼·罗兰把一件人道事件这样挂在心上,这是真正仁慈的漂亮一课。”

然而,敬隐渔病情严重,治疗始终没有进展。但他欠债不还,给中学女生写恋爱信等种种出格行为,让校方忍无可忍。最终中法大学决定开除敬隐渔并将其遣送回国,为此,校长何尚平特意给罗曼·罗兰写信表明苦衷。罗曼·罗兰理解校方迫不得已的选择,但还是继续为敬隐渔求情,表示愿意出三千法郎帮助敬隐渔治病,同时请求校方能保留敬隐渔的学籍。但是,即便校方愿意保留敬隐渔的学籍,身心崩溃的敬隐渔也无法继续求学了。就连罗曼·罗兰信赖的医生也写信说,遣送回国是敬隐渔最好的选择。

明知无望,罗曼·罗兰还是致信校长,希望校方尽力挽救敬隐渔,“即使一线机会,都不应放过”,因为“这个不幸的人对新中国可能是一个真正的人才”。在附言中,罗曼·罗兰再次强调:“敬隐渔的文学才能毋庸置疑。即使精神紊乱,他的作家天才仍然令我惊讶。他有一种法语文笔驾驭能力,在外国留学生身上很罕见。”自始至终,在罗曼·罗兰的笔下和口中,从没有体现过对敬隐渔的任何不满,有的只是深深的惋惜与痛心。

但校方已无能为力,敬隐渔被遣送回国。然而在车站,敬隐渔却逃走了。

最后的“光明”

敬隐渔声称要去找罗曼·罗兰。他逃到瑞士,去了托马斯小姐主持的格朗国际学校,然而这里不可能收留敬隐渔,因为这是一所女子寄宿学校,更何况敬隐渔患有精神疾病。托马斯小姐求助罗曼·罗兰,罗曼·罗兰找到当地长官,让其设法将敬隐渔遣送回国。1930年1月10日,敬隐渔在马赛港登上开往中国的邮轮。

敬隐渔回国后,先是在郑振铎的帮助下,拿到了商务印书馆欠他的稿酬。商务印书馆与他商定推出他早期出版的小说集《玛丽》的第三版。之后,敬隐渔找到了创造社的熟人周全平。周全平曾在其主编的《出版月刊》上刊登了敬隐渔归国的消息。

1930年2月24日,敬隐渔刚回上海第十天,就去拜访鲁迅,但不知何故鲁迅没有见他。四天后,敬隐渔在《申报》登了一份题为《法文及拉丁文教授待聘》的求职广告:“鄙人留法数年,得有巴黎大学文学及心理学高等文凭,拟以暇日教授学校或私人法文或拉丁文,如有欲聘者投函……”

之后《出版月刊》有消息称敬隐渔正在翻译法国作家亨利·巴比塞的长篇小说《光明》,预计三个月可完工。当年8月25日敬隐渔再次于《申报》刊登求职广告,内容与上次基本相同。1930年11月15日,敬隐渔翻译的《光明》由上海现代书局出版,并在两年内出了三版,可见读者对此书的欢迎。可与此同时,敬隐渔这个人也彻底从人们的视线里消失了。他去了哪里,何时去世,至今成谜。

罗曼·罗兰对敬隐渔一直牵肠挂肚。1934年,罗曼·罗兰向傅雷打听敬隐渔的下落。傅雷在回信中说:“敬隐渔下落经多方打探,未获确讯。一说此人已疯,似乎可能,因为不止一次听闻;另一说已经去世,唯未有证据。”1936年,罗曼·罗兰再次向傅雷打听,傅雷的回信依旧是“多方打听,均无结果”,“据认识他的朋友所言,他近乎疯子。无法了解他的确实精神状态,只知道受过许多精神错乱之苦……”。

一颗文坛“流星”一闪而过,在罗曼·罗兰心中留下永久的痛。

(责任编辑/张静祎 实习编辑/李以)