冬令进补莫慌张,金秋先将余邪除

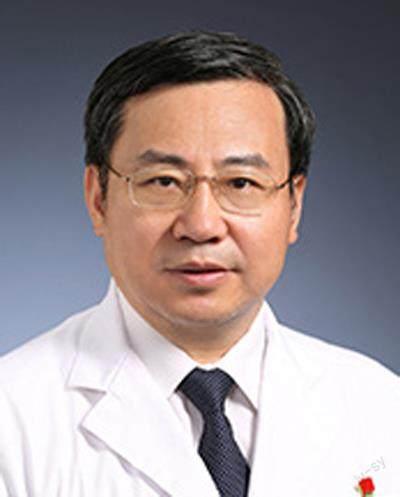

受访专家

张声生

首都医科大学附属北京中医医院首席专家,消化中心(消化科、脾胃病中心)主任,炎症性肠病中心主任、脾胃病研究室主任。主任医师,首都医科大学及北京中医药大学博士研究生导师,博士后合作导师,国务院政府特殊津贴专家。国家临床重点专科带头人,国家华北区域脾胃病诊疗中心负责人,国家脾胃病区域诊疗中心联盟主席,国家消化道早癌防治中心联盟副理事长,国家中医药管理局脾胃病重点专科全国脾胃病协作组组长、脾胃病重点研究室主任,国家中医药管理局脾胃病重点学科、重点专科、继续教育基地带头人。擅长治疗疑难胃肠病(慢性萎缩性胃炎、胃肠癌、溃疡性结肠炎、难治性胃食管反流病);功能性胃肠疾病(消化不良、肠易激综合征);肝胆病(脂肪肝、慢性胆囊炎、非传染性肝硬化);中医病症(胃痛、便秘、泄泻、虚证调理)等。

门诊时间:周一全天

养生进补顺四时

自然界的一切生物都受春温、夏热、秋凉、冬寒四时气候变化的影响,形成了春生、夏长、秋收、冬藏的自然规律。人与自然界是统一的整体,因此一年四季的变化也随时影响着人体的状态。

《黄帝内经·素问》“四气调神大论”指出:“故阴阳四时者,万物之终始也,死生之本也;逆之則灾害生,从之则苛疾不起,是谓得道。”中医讲究“天人相应”,人体的五脏六腑、四肢九窍、皮肉筋骨脉等器官组织的机能活动均与季节变化息息相关,顺应四时阴阳变化规律加以调摄,就能预防疾病的发生,达到延年益寿之效。

春夏之时阳盛于外而虚于内,秋冬之时阴盛于外而虚于内,所以传统中医讲究养春夏之阳、育秋冬之阴,这样既可防其过盛,又可避其不足,实为养生之良法。

脾虚人群进补先祛邪

深秋季节天气逐渐转冷,代谢缓慢、食欲旺盛,精气闭藏,是进补和养精蓄锐的最佳季节。然而,在深秋贸然进补会让身体无法适应,进补效果也会大打折扣。那么秋季如何调整,才能为冬补做铺垫呢?

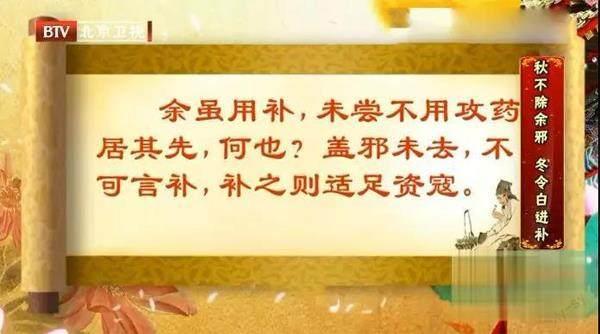

古籍有云:“余虽用补,未尝不用攻药居其先,何也?盖邪未去,不可言补,补之则适足资寇。”首都医科大学附属北京中医医院消化中心主任张声生教授非常认同这句话,他认为随着年龄的增长,人体的脏腑功能会逐渐减弱,难免会产生一些病理产物,老年人多是虚实夹杂的体质,只有先祛除体内的邪气,再用补法,才能达到理想的进补效果。张教授认为,脾虚夹湿、脾虚有滞、脾虚胃热这三类人群均应先祛邪,再进补。

脾虚夹湿人群进补法

人体在代谢的时候总会留下一些湿邪的痕迹,秋季雨水比较多、温度也时高时低,容易湿气熏蒸,老年人脾胃功能比较差,水湿运化的能力就较弱,祛湿功能也变弱,湿气就会潜伏在体内,成为一种致病的因素。

张主任告诉我们,很多老年人都有脾虚夹湿的问题,不仅会有神疲乏力、不思饮食的脾虚症状,还会夹杂着口淡发黏、头晕身重、大便溏泻等湿邪侵体之症。这类人冬季进补前要先解决湿邪的问题,否则直接进补不但不能补养身体,还会加重脾的负担,使人越补越没精神。张教授为脾虚兼湿的人群推荐的两个可用于日常调理的经典方是四君子汤和平胃散,以及一个食疗方是薏苡仁粥。

● 四君子汤

【药材】人参、白术、茯苓各9克,甘草6克。

【功效与主治】益气健脾、行气祛痰。主治脾胃气虚证,多表现为面色萎黄、语声低微、气短乏力、食少,甚至呕吐、便溏,临床上也常用于慢性胃炎、消化性溃疡等属脾胃气虚者的治疗。

【方义】方中人参为君,甘温益气、健脾养胃;臣以苦温的白术,健脾燥湿,加强益气助运之力;佐以茯苓,茯苓甘淡,本就有健脾渗湿之效,与白术相配,则更显健脾祛湿之功效;加之炙甘草调和诸药,四药共配,益气健脾之功尽显。

【适宜人群】此方适合脾虚重于湿邪的人群。

【专家提醒】此方为专业医用方药,应谨遵医嘱服用。

● 平胃散

【药材】苍术、厚朴、陈皮、甘草、生姜、大枣。

【功效】 燥湿运脾、行气和胃。适合脾虚湿滞、脘腹胀满不适、舌体胖大有齿痕的人群。

【方义】本方中苍术辛香苦温,能够燥湿健脾,为君药;臣以厚朴行气除满,燥湿醒脾;佐以陈皮理气和胃,燥湿健脾以助苍术、厚朴之力;最后以甘草调和诸药。煎药时可加入生姜温胃散寒、和胃降逆,再入几枚大枣补益肺气,姜枣合用亦能调和脾胃。 大凡脾胃病变,只要属于所谓脾胃湿滞,呈现胸腹胀满、口淡食少、舌苔白厚而腻主症的,都可用它来治疗,所以古人说它是“治脾圣药”。后世有许多健胃方剂,都是从它扩展演变而来的。

【适宜人群】此方更适合脾虚湿滞、脘腹胀满不适、舌体胖大有齿痕,湿邪重于脾虚的人群。

【专家提醒】此方为专业医用方药,应谨遵医嘱服用。

● 薏苡仁粥

【材料】生薏苡仁、炒薏苡仁、大米。

【功效】冬令之前,脾虚兼湿人群可喝2周左右薏苡仁粥有健脾祛湿的功效。

【方义】炒薏苡仁重在健脾,生薏苡仁重在除湿。

【做法】先准备一个铁锅,不放油,开小火,将生薏苡仁放进锅里,用铲子不停搅拌,待薏苡仁局部变成金黄色即可关火,整个过程大约 20 分钟。然后用一半生薏苡仁,加一半刚才炒制的薏苡仁,再加上一些大米共同熬粥。

脾虚有滞人群进补法

脾胃运化水谷精微有赖于气机的推动,当出现脾虚后,推动气的功能减弱,气机运行不畅,便易形成气滞,出现胃脘痞闷、食欲不振、恶心呕吐等症状。脾虚气滞人群秋冬季不宜直接进补,补品大多滋润、厚腻,需要较好的脾胃功能去运化、消化它,如果本身脾虚并存在气滞,盲目进补将加重胃肠负担、诱发多种问题。进补前,首先需要运脾导滞,解决气滞的问题。针对有这类问题的人群,张主任给出了一套解决问题的组合拳,来破解脾虚气滞。

(1)拍打肝经,按揉中脘穴

张主任建议,脾虚气滞人群可每天按中脘穴,然后再用空心掌拍打肝经。中脘穴是胃之募穴,所谓募穴是指脏腑经气汇聚于胸腹部的穴位,胃的脏腑之气在胸腹部便汇聚于中脘穴,按揉刺激中脘穴对于调理脾胃气机十分有效。另外,中脘穴也是八会穴中的腑会。八会穴是指人体的脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓八者之精气所会合于体表相应部位的八个重要穴位,作为腑会的中脘穴对于属于腑的胃有格外好的治疗效果。正是胃之募穴、八会穴之腑会这双重身份,让中脘穴成为治疗胃病的要穴。现代医学研究发现,针刺中脘可使胃与空肠蠕动增强,幽门开放并缓解幽门痉挛,肠鸣音也会增加。

拍打肝经则可以起到疏肝理气导滞的作用,胃气以降为顺,拍打肝经理气导滞,对于调理胃肠气机大有益处。

● 中脘穴

【定位與取穴】中脘穴位于人体上腹部,前正中线上,当脐中上4寸,取穴时让患者俯卧,患者胸骨下端和肚脐连接线中点即为此穴。自己取穴时找到自己的前正中线,取肚脐上五横指处即可。

【按摩方法】每天用手指指腹以中等力度按揉中脘穴2分钟。

● 足厥阴肝经

【定位与取穴】足厥阴肝经起于足大趾爪甲后丛毛处,沿足背内侧向上,经过内踝前1寸处,上行小腿内侧,至内踝上8寸处交出于足太阴脾经的后面,至膝内侧沿大腿内侧中线,进入阴毛中,环绕过生殖器,至小腹。按压到局部有微微的酸胀感觉。

【按摩方法】用空心掌从下往上拍打,按压到局部有微微酸胀感为宜。

(2)运脾导滞的二豆菜

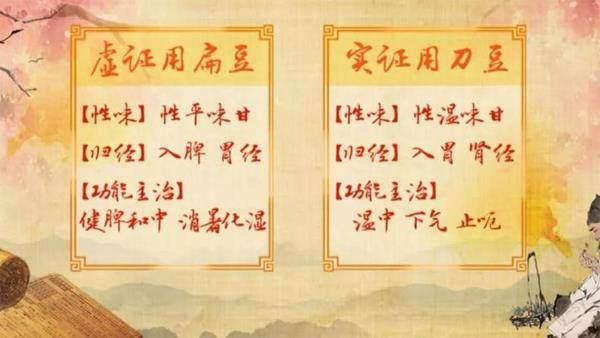

张主任还带来了一道菜,适宜脾虚气滞人群食用,这道菜是由扁豆和刀豆做成的。扁豆与刀豆都是药食同源之品,其中扁豆味甘性平,归脾、胃经,有健脾和中、消暑化湿的功效;刀豆亦归经于脾经、胃经,味甘性温,有温中、下气、止呃的功效。临床中,治疗脾胃虚证时常会用到扁豆,而刀豆则多用于脾胃实证的治疗。张主任提醒,刀豆一定要熟透了再吃,否则容易引起食物中毒。

脾虚胃热人群进补法

有些人既怕冷又怕热,平日吃完东西一会儿就饿了,还经常长口疮,但是吃了凉的肚子又不舒服,甚至会腹泻。张主任告诉我们,这类人大都有脾寒胃热的问题,冬季同样不能直接进补。

在《黄帝内经·灵枢》“邪气藏腑病形”中有如下记载:“胃病者,腹胀,胃脘当心而痛。”《黄帝内经·素问》“太阴阳明论”记载:“阳道实,阴道虚”。因而有脾本虚证、胃多实证之说,寒邪、气滞、瘀血、郁热导致气血运行不畅,寒热互结阻滞于脾胃,导致“不通则痛”;各种原因导致气血的生成乏源,偏寒偏虚,脏腑失于滋润濡养,则“不荣则痛”。多因素夹杂,久病不愈,最终损伤脾胃,致脾气亏虚,无力运化水湿,湿聚中焦,日久化热困脾。因而脾胃病病机可概括为以脾胃虚寒为本、湿热瘀滞为标的“脾寒胃热”寒热错杂证。

脾寒多与机体脾气虚弱有关,常会引起大便清稀、胃脘部和腹部疼痛、畏寒、遇冷疼痛加重、口淡不渴、完谷不化、神疲乏力、喜欢进食温热食物、舌质淡、舌苔发白和脉沉迟无力等症状。胃热则多因体内胃热过旺,热盛化火所致,典型的临床症状为胃脘灼热、口苦口干、口中异味、牙疼面赤、面部肿胀、嘈杂易饥、大便干燥以及烦热等。为此,张主任介绍了一杯代茶饮,适合脾寒胃热但症状较轻的人饮用调理。

● 脾寒胃热代茶饮

【药材】 炙黄芪 6 克、芦根 6 克、炙甘草 3 克。

【功效与主治】温肺散寒、清热生津、调胃和中。主治脾寒胃热之证。

【方义】黄芪是补气佳品,其味甘,性微温,归脾、肺经,有补气升阳、益气固表、利水消肿等功效,温补脾气的功力甚强;芦根性寒,味甘,归肺、胃经,有清热生津、止呕除烦的功效,能很好地祛除胃热,降逆和胃;炙甘草味甘性平,有补脾益气、缓急止痛、清热解毒等功效,本身对改善脾虚胃热有益,更能调和芦根、黄芪的药性,使三药调和,共同发挥温肺散寒、清热生津、调胃和中的功效。

【专家提醒】上面的克数为一天的服用量,可以反复冲泡。喝2周左右可出现较好的调理效果,如症状无改善或加重,请到医院找专业医生进行调理。

(编辑 王 幸)