“双碳”战略下“国家自主减排贡献”改进策略

韩融

引言

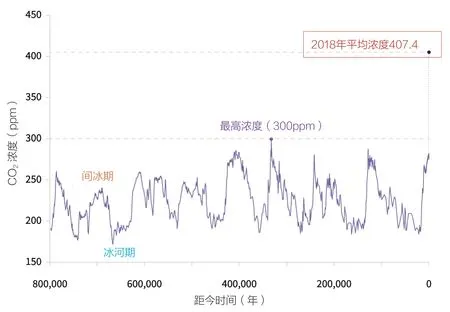

工业革命(1750 年)以来,大气中温室气体浓度明显增加。根据美国国家海洋和大气管理局的观测数据,2018 年全球二氧化碳(CO2)平均浓度超过407 ppm,是 1750 年工业化前水平的 147%,已经超过了 80 万年前的自然变率(图1)。

图1 80万年以来大气二氧化碳平均浓度变化(单位:ppm)

2022 年 5 月观测数据显示,夏威夷莫纳罗亚(Mauna Loa)观测站的 CO2浓度达到421 ppm,比工业化前水平高出50%以上,是过去 300 万~ 500 万年的最高值。与此同时,自 1860 年有气象仪器观测记录以来,全球平均温度升高了(0.6±0.2)℃,使得人类与生态系统业已建立起来的平衡关系受到巨大影响和扰动,其变化速率已超过人类和很多生命体的适应速度,成为当前及今后各国面临的严峻挑战。

1988 年,联合国环境规划署和世界气象组织共同发起成立了非政府组织——联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC),负责评估国际学界在气候变化领域的研究工作,在一致性框架内集成各项成果,提出科学评价和政策建议。此后,IPCC 组织撰写了系列评估报告,推动了国际社会关于气候变化的科学认知,成为实现各方协调合作的重要桥梁。2021 年8 月,IPCC 发布的第六次评估报告第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》指出,按照目前温度上升趋势,在下一个20 年全球平均温度的升高预计会在1850—1900 年的水平上达到或超过1.5℃。一旦突破1.5℃临界点,气候灾害发生的频率和强度会大幅度上升,将引发水资源短缺、旱涝灾害、极端高温、生物多样性丧失和海平面上升等长期不可逆的巨大风险。未来全球每增温1℃,极端日降水事件的强度将增加7%。在全球2℃温升情境下,当前20 年一遇的强降水事件发生频率将增加22%,百年一遇的强降水事件发生的频率将增加45%以上。

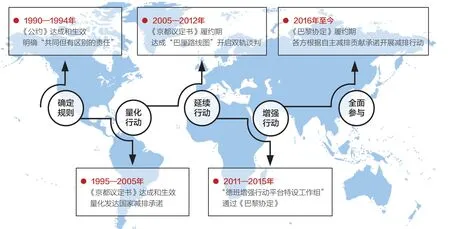

为减缓和适应气候变化,国际社会建立了一系列与气候治理相关的机制,在国家之间开展协调行动(图2)。联合国以1992 年《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)全面确立了规制全球气候变化的国际环境法律制度。围绕《公约》,国际社会达成了一系列气候协定。1997 年签署的《京都议定书》(以下简称《议定书》)开创了“自上而下”全球气候治理机制。但《议定书》固定排放限额的减排目标设置方式造成了不利后果,其是否有效存在争议。后京都时代的气候治理,逐渐开始关注具体国情的差异和对个体国家的激励。2015 年12 月,近200 个缔约方通过《巴黎协定》进一步明确了21 世纪末将全球温升控制在不超过工业化前2℃这一长期目标,并将1.5℃温控目标确立为应对气候变化的长期努力方向。其中规定各缔约方每五年提交一次“国家自主减排贡献(Nationally Determined Contributions,以下简称NDC)”,由各缔约方根据自身发展阶段和具体国情,自主决定未来一个时期的减排目标和实现方式,并在五年后的2020 年做出新一轮气候承诺。我国的“2030 年前碳达峰、努力争取2060 年前实现碳中和”目标(以下简称“双碳”目标)正是在此背景下提出的。

图2 全球气候治理机制的发展与演化(资料来源:作者根据UNFCCC网站公布的气候协定文件整理)

强调“自愿参与”的同时,推动减排力度的不断提升,是《巴黎协定》“自下而上”减排机制的核心理念。《巴黎协定》第十四条对全球盘点机制做出了规定,以“定期更新”“周期性盘点”等动态评估制度解决努力程度不足的问题(图3)。同时指出,全球盘点应在公平性原则下开展,且需综合考虑最新科学研究进展。首轮全球盘点将在2023 年举行,此后各方每5 年提交一次NDC,并且更新后的目标和行动需要比之前的更富有雄心。由于全球气候资源的公共物品特性,“自下而上”的自愿承诺模式难免伴随着“免费搭车”。因此,需要及时检测全球温室气体排放量,定期分析和评估各国的努力是否公平合理。

图3 后巴黎时代全球气候治理动态评估时间安排

“国家自主减排贡献”的特征及其存在的主要问题

《巴黎协定》提出后,各国自主减排目标的评估和追踪受到了Science、Nature等国际著名期刊的广泛关注。大量研究认为《巴黎协定》中多数国家提出的自主减排目标不够积极,难以实现整体的2℃目标。但即便如此,如若没有NDC 目标的实施,到2100 年全球地表平均温度将比1850—1900 年期间的平均值高出3.7~4.8℃,大大超出地球生态系统和人类社会能够承受的安全阈值。因此,虽然减排力度有限,但作为历史上参与度最广的通过和平谈判方式达成的协议,《巴黎协定》仍是现阶段反映国家减排态度和决定温控目标可能性的重要指标。面对全球气候治理的紧迫性和复杂性,提高缔约方减排力度是《巴黎协定》通过之后面临的首要任务。若延迟提升NDC 力度的行动,为实现2℃的长期气候目标,实现碳中和的时间需要提前近20 年,后期减排的行动压力与气候风险将会进一步加大。

(一)现有NDC 方案的主要特征

评价和改进的首要前提是对现有减排承诺进行科学核算。《巴黎协定》要求缔约方必须提交 NDC,但是为了体现“国家自主”原则,对提交的内容没有硬性要求。因此,NDC 的编制结构无统一标准,各方提交的方案各有侧重,主要体现在温室气体减排目标类型多样、涵盖的部门和温室气体类型相异、目标年和基准年选择不一致等方面。部分缔约方提供了减排区间而非具体目标,更有甚者仅提出了减缓行动,对必要细节的表达言辞模糊,直接导致减排目标核算以及有效性评估存在障碍,对下一步的全球盘点提出了新的挑战。

在减排指标设计方面,超过90%的国家采用了与温室气体排放量(碳排放强度或绝对排放量)相关的指标,部分小国或者岛国采用了提升应对气候变化能力等适应性方面的表述;从减排指标的性质来看,超过50%的国家采用了在相对照常发展情景(Business-as-Usual,BaU)下的整体减排目标或者部门减排目标;在减排目标设定方面,超过65%的国家分别提出了无条件目标以及有国际资金、技术支援和国际支援之下的有条件目标,其中72 个国家对所需资金进行了量化。

根据各国提交的NDC 文件,本文将减排目标归纳为六类:相对基准年目标;固定照常发展情景目标;照常发展情景目标;碳强度目标;相对给定排放水平目标以及行动目标,详见表1。总的来说,《京都议定书》附件B 国家、伞形国家集团、经合组织、基础四国中多数成员国提出了无条件目标,非附件B 国家大部分同时提出有条件和无条件减排目标。其中,刚果、中非等国仅提出了需要国际援助的有条件减排目标,且大部分是以照常发展情景(BaU)为基准的相对减排目标,减排力度相对不足。由于一些发展较落后的国家尚无法估算出能够削减的排放量,因此仅提出减缓与适应的政策措施,没有提出明确的减排目标。发展中国家目前的经济发展水平等基本国情决定了它们难以展开量化的实质性减排,而只能开展相对BaU 的减缓碳排放行动。同时,仅有分布在亚洲、中东和非洲以及拉丁美洲的48 个国家在提交的NDC文件中给出了BaU 的预测方法,但均未提供用于预测的数据来源。这些国家大都采用能源系统模型进行预测。其中,11 个国家采用长期能源替代规划系统模型进行国家中长期能源供应与需求预测,并计算能源在流通和消费过程中的温室气体排放量;少数国家如前南斯拉夫马其顿共和国,采用能源市场分配模型;土耳其采用宏观经济模型MACRO 模型;吉尔吉斯斯坦采用SHAKYR 模型;韩国等采用本国开发的KEEI-EGMS 模型;吉布提、厄立特里亚和津巴布韦采用GACMO 模型;其余国家未给出明确的用于能源系统预测的模型。除采用模型预测外,少数国家选择使用定性方法。比如,中非共和国采用文献调研、利益相关者调研,使用IGES 工具进行预测;哥伦比亚采用专家调查法,依据现有和未来经济形势的判断,对各行业未来排放分别做出预测;坦桑尼亚共和国提出由于数据不足,无法预测2020—2030 年排放量。除印度尼西亚、越南、安哥拉等19 个国家明确提出BaU 基准年之外,其余《巴黎协定》缔约方均未提供。

表1 NDC目标类型

(二)现有NDC 方案存在的问题

通过研究各缔约方提交的文本内容发现,现有NDC 主要存在四个方面的问题。第一,多数发展中国家没有建立规范的温室气体统计核算体系,难以满足全球盘点和透明度需要的技术标准。第二,减排目标覆盖的温室气体种类不同。附件B 国家的减排目标涵盖了《京都议定书》规定的温室气体(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6和NF3),大多数非附件B 国家的减排目标涵盖了CO2、CH4和N2O 等三种主要温室气体,少数国家仅涵盖了CO2。第三,目标年和基准年选择不一致。除美国和加蓬选择2025 年,其他缔约方均以2030 年作为目标年;大多数缔约方选择1990 年或2005 年为基准年,而墨西哥和日本选择2013 年、加蓬选择2000 年作为基准年。第四,减排目标类型不同。目前超过60%的缔约方以BaU 的温室气体排放量为减排参照。但是,各缔约方和国际学界均未能给出BaU 的清晰界定,这直接构成了定量分析NDC 目标的重要阻碍。

此外,在更新NDC 方案时,多数缔约方采取了提高量化减排目标数字、调整减排目标类型和覆盖范围、增加适应目标和政策、增加2050 年的减排愿景、主动适用NDC 信息和核算导则、报告实施进展、补充落实目标的政策措施等方式进行了更新。但仍存在表面调高量化数字但实际减排力度倒退、回避近期2030 年目标力度和落实进展、实施NDC的资金需求巨大但无法保障等问题。

“国家自主减排贡献”的改进建议

《巴黎协定》“依据不同国情”的原则为各方设置减排目标提供了自由的空间,同时也为“搭便车”“瞒报信息”等不良行为提供了温床。部分国家承诺的2030 年排放水平反而高于现有气候政策下能够达到的排放量,因此这些国家没有减排诚意,对推动全球减排行动没有做出实质性贡献。如果这些国家不做出改进,与温控目标之间的排放会进一步拉大。已有的《京都议定书》目标重审和德班平台下有关提高2020 年力度的谈判已经揭示,仅关注力度本身并不能真正有效促进力度提高。要实现全球盘点推动缔约方提高减排意愿,需要结合决策者以及政策执行者真正关心的内容,提出更具有现实操作意义的决策参考。

长期以来,在碳强度下降和碳排放达峰的“双控”目标约束下,我国围绕环境治理和绿色发展路径展开了一系列探索,已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。为实现推动全球生态文明建设迈向新台阶,深度参与全球环境治理,引导应对气候变化国际合作,增强我国在全球环境治理体系中的话语权和影响力的目标,需要协调多种矛盾。这些矛盾相互交织、互相作用,对气候治理机制设计提出了极大挑战。笔者从国内和国际两个角度,对现有国家自主减排贡献提出了改进建议。

图4 累积CO2排放与全球表面温度上升之间的近线性关系

(一)从国内看,建立NDC 动态更新机制

科学合理、精准有效的政策评估,对于改进现有气候治理体系、提升未来气候治理水平具有重要作用。从全球层面动态评估自主减排贡献的减排力度,可服务于全球盘点机制的设计和谈判,同时为各方制定差异化的减排政策提供依据;从国家层面动态评估各地区、各行业减排力度,可为制订碳达峰碳中和区域行动方案、建设碳中和示范标杆提供参考,为设计行业碳达峰方案、提前规划行业碳中和路径及技术路线提供依据。目前西方研究机构正在构建NDC 参考标杆、维护减排贡献分担话语权等方面积极抢滩。中国亟须进一步开展气候变化经济学领域长期的基础研究,构建和完善具有中国自主知识产权和国际影响力的综合评估模型,有效支撑我国参与全球气候治理,维护发展中国家在减排贡献责任分担领域的话语权。建议我国加强国内NDC 相关工作体系的建立,综合政府部门、行业、学界、企业等的研究力量,为NDC 的编制和更新提供决策支持。基于精细网格数据,针对局部地区制定适合当地特点的节能减排政策和措施。重点关注排放热点地区,在增强排放目标约束的同时,加强对该地区的监督,推广低碳技术,进一步降低局地排放水平,促进城市的可持续发展。考虑到排放的空间分布特征折射出各区域可能存在的环境政策制定的外溢性、发展的公平性以及温室气体的扩散性等问题,为了实现减排目标,还必须打破空间聚类,引导人力资本、技术创新的跨区域流动,同时加强跨区域的约束性环境管制。

(二)从国际看,强化NDC 目标与国际谈判的衔接

一是《公约》应进一步统一减排承诺形式、基准年和目标年的选择,建议制定缔约方自主减排贡献目标的编制标准和规范。温室气体至少包含二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O),鼓励涵盖全部《京都议定书》气体;减排范围至少涵盖电力、交通、建筑等关键部门;减排目标设置为绝对量或强度目标形式,对于采用相对基准情景减排的国家,需要明确基准情景的内涵;目标年统一为2030 年,后续以5 年为单位递增。应建立应对全球气候变化高分辨率公共数据库,涵盖各国社会、经济、技术、土地利用、生态、人类健康等多维数据,利用大数据技术提升未来气候变化社会经济影响评估的时空精度,及时追踪缔约方的履约程度。

二是新一轮气候协定建议采用“混合机制”。由于全球气候资源的公共物品特性,《巴黎协定》自下而上的自愿承诺模式易出现“搭便车”现象,因此,难以实现温控目标。新一轮谈判中,应在原有的自下而上机制的基础上,引入温控目标,对《巴黎协定》缔约方减排目标提出改进方案,形成“自下而上”与“自上而下”集成的“混合机制”。

三是强调并积极推动气候变化全球合作,以降低全球社会碳成本。英国“脱欧”、美国“贸易战”等一系列地缘政治事件凸显了“逆全球化”趋势,提高了全球社会碳成本,因此,中国应加强与发达国家气候变化的对话与交流。同时,以气候变化国际合作为契机,全面推动与“一带一路”国家的交流合作,支持中东和非洲等自主减排贡献努力不足的发展中国家,积极推动我国绿色技术及产品“走出去”,实现互利共赢。共同推进全球气候治理体系建设,为获得长期话语权奠定基础。