气候变化对我国地质灾害的影响与防治战略思考

佟彬 齐干* 张义祥 石菊松 马晓峰 徐影

引言

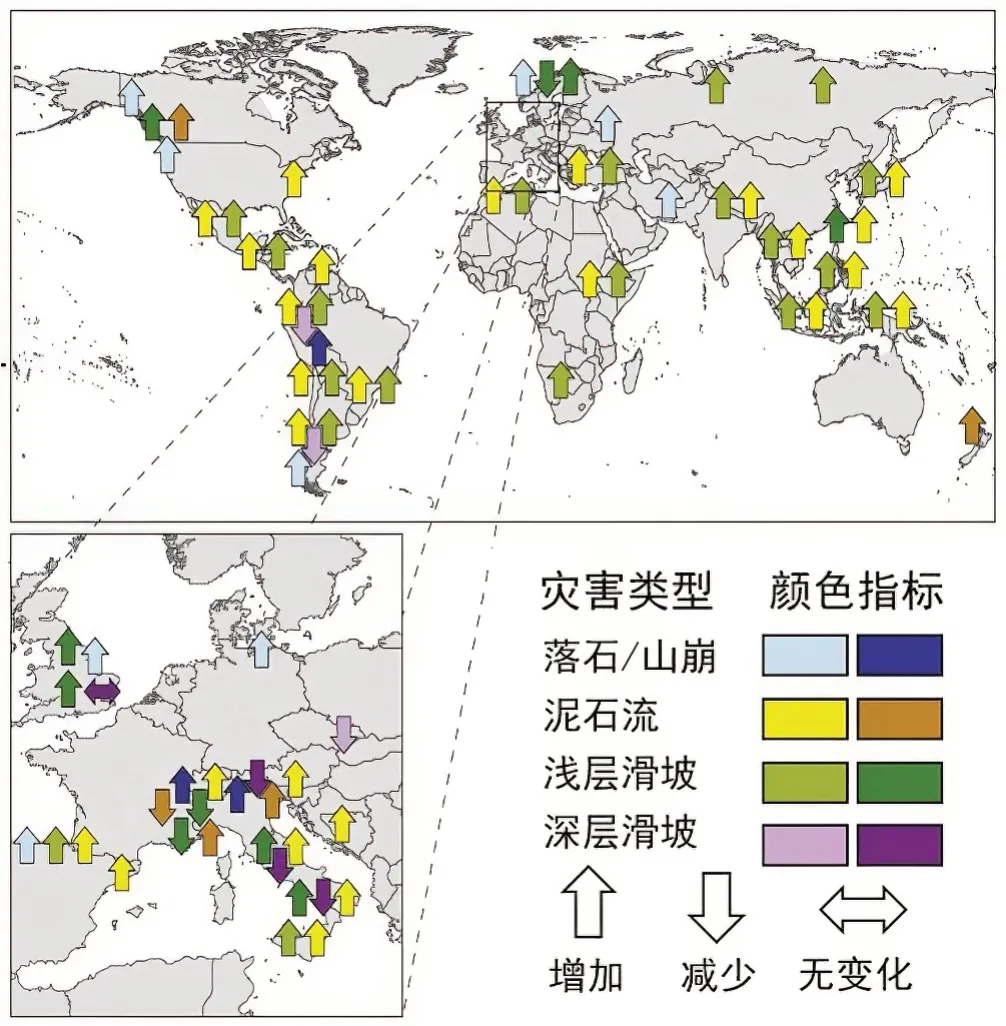

根据联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第六次评估报告(IPCC,2021):“毋庸置疑的是人类活动已经造成了大气、海洋和陆地变暖”。2011—2020 年全球地表温度较工业化前(1850—1900 年)高出约1.09 ℃(0.8~1.2℃),预计未来20 年全球平均升温将达到或超过1.5℃。气候变化对全球自然生态系统产生显著影响,许多区域出现并发极端天气气候事件和复合型灾害事件的概率和频率大大增加。全球气候变化所引起的极端气候事件(极端降雨、温度升高等)对地质灾害的影响尤为强烈,相关地质灾害增强趋势明显(图1)(Panek,2019;Gariano,2016)。

图1 气候变化作用下全球滑坡变化趋势简图[据Panek(2019)修编 ]

数据显示(Emberson et al.2021;Coe et al.2012),在全球气候变化作用下,厄尔尼诺等极端气候事件的间歇性强度变化在全球范围特别是东南亚和拉丁美洲等降雨型滑坡最发育地区与滑坡发生频率、强度有密切的正相关关系。有学者(Yin et al.2014)量化了未来在气候变化作用下全球滑坡的增加幅度,基于21 个气象预测模型确定滑坡高发区的累积降雨触发阈值,预计RCP4.5和RCP8.5(RCP :Representative Concentration Pathways,即代表性浓度路径)情景下到21 世纪末全球范围内滑坡发生概率可能会增加8.9~33.2%。全球气候异常造成气象灾害、地质灾害等趋频、趋强(Wood et al.2020;Patton et al.2019)。

作为世界上受气候变化影响最为显著的国家之一(秦大河等,2021;中国气象局,2021),气候变化对我国地质灾害的影响复杂深刻(石菊松等,2012 和2017;高杨等,2017)。总体上看,受降雨、升温、海平面上升、极端气候事件等气候因素动态变化的影响,我国地质环境中气候水文本底条件的改变日趋明显,地质灾害风险呈快速变化趋势,叠加人口变化、新型城镇化、交通、能源资源、新基建等基础设施建设,承灾体总量、空间布局的快速变化等,使得地质灾害防御区域扩大、防范时段延长,潜在隐患分布的不确定性增强,成灾规模、频率和损失程度上升。近年来与极端异常气候事件相关的崩塌、滑坡、泥石流等传统认识上的地质灾害和冰湖溃决、冰岩崩、湖泊漫溢、滑坡—堵江链式灾害等新型的复合型链式灾害群发、多发、频发,严重威胁人民生命财产和基础设施建设等。

本文系统梳理了国内外相关机构有关全球气候变化及其影响的权威报告和减缓与适应气候变化的研究成果,分析了气候变化与地质灾害响应研究进展,总结了气候变化对我国地质灾害风险时空分布的影响现状与发展趋势,初步提出了我国地质灾害受降雨、升温等气候变化影响的基本事实和未来发展趋势以及防治面临的挑战。立足我国地质灾害防治工作现状,指出积极稳妥应对气候变化下地质灾害防治工作面临的短板弱项,针对性提出亟须进一步加强和完善的领域和举措,是做好我国地质灾害防治工作的关键所在;进而从构建风险闭环管控体系、强化科技创新支撑防灾减灾、强化基础性工作投入以及健全完善防灾减灾规章制度体系等4 个方面提出了加强和完善我国地质灾害防治管理的初步思考,以期不断提高气候变化背景下我国地质灾害的综合防治水平。

气候变化对我国地质灾害影响的事实与趋势分析

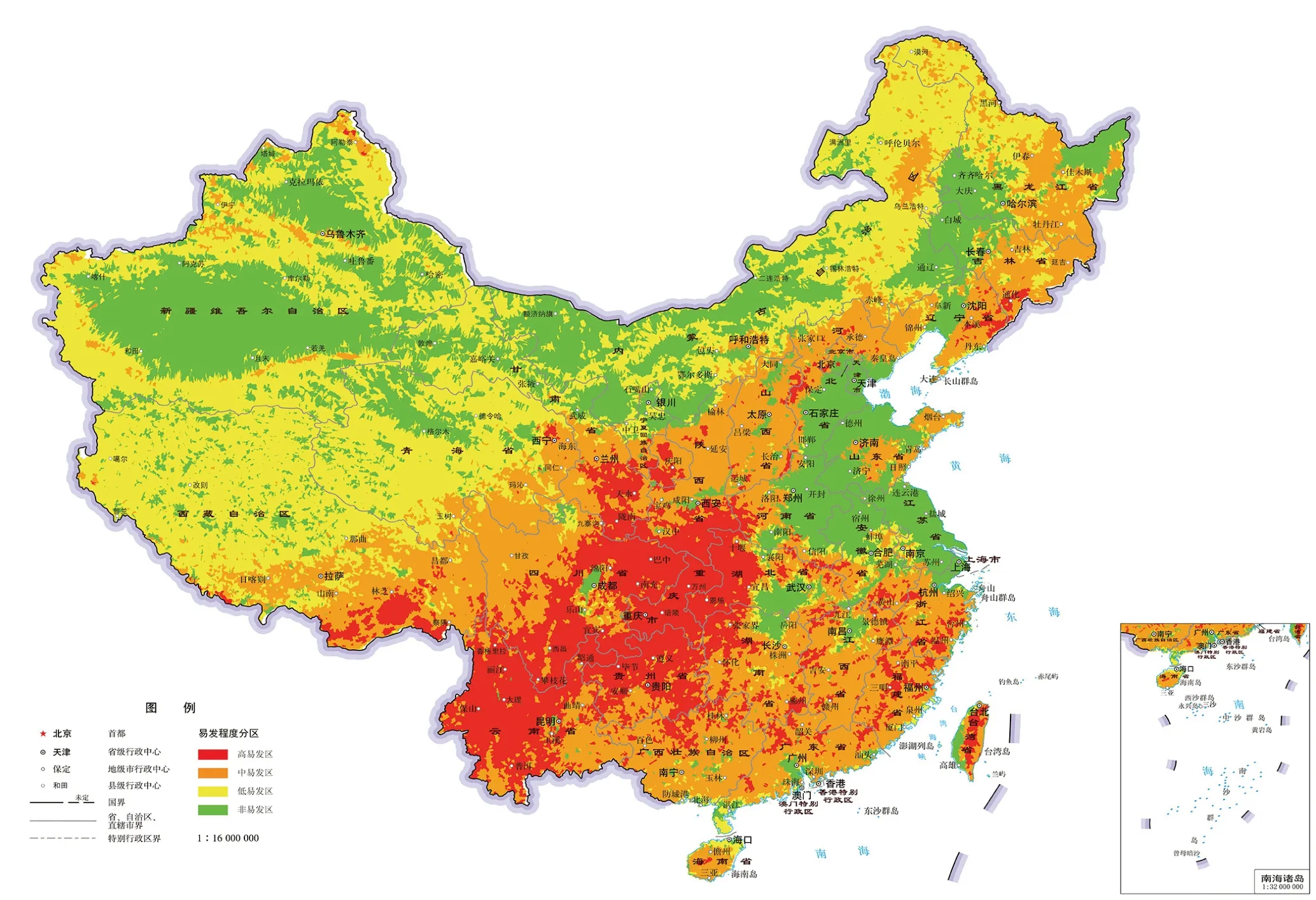

我国气候类型多样、地质环境脆弱、构造活动强烈,是世界上地质灾害最严重的国家之一,加之我国是全球气候变化的高影响地区,降雨和升温的幅度与速率高于全球,气候变化对我国地质灾害高发时段、强度、频率、区域特征的影响复杂深刻。根据作者参与编制的《全国地质灾害防治“十四五”规划》,我国目前现有崩塌、滑坡、泥石流地质灾害高、中、低易发区面积分别为128 万、279 万和310 万平方千米,约占全国陆域国土面积的74.6%(图2)。其中高、中易发区主要分布在川东、渝南、鄂西、湘西山地,青藏高原东缘,云贵高原,秦巴山地,黄土高原,汾渭盆地周缘,东南丘陵山地,新疆伊犁和燕山等地区,上述地区与我国气候变化显著区域的空间重合性较高,因此我国地质灾害防治面临严峻挑战。

图2 全国崩塌滑坡泥石流地质灾害易发程度图(据《全国地质灾害防治“十四五”规划》)

(一)降雨变化对我国地质灾害的影响

1960 年以来,我国年均降雨量每10 年增加5.1 毫米,呈显著增多趋势,且年代际变化明显、年际波动较大,具有明显区域差异,大部分区域降水强度和总量呈增强趋势,其中长江流域以南地区增强趋势较为明显(秦大河等,2021;中国气象局,2021)。全国降水总量增加可能导致我国部分地质灾害中、低易发区灾害易发性上升。

1.强降雨趋频、趋强加剧地质灾害风险

极端强降雨趋频、趋强,导致区域性、群发性、突发性地质灾害风险进一步升高。近10 年来,我国局部地区强降雨区呈现由“区域强降雨”到“大范围强降雨”和由“集中时段强降雨”到“多轮次长周期持续性强降雨”的“双转变”态势。根据全国主要降水监测站数据,过去60 年我国大部分地区降水强度均呈增强趋势,长江流域以南地区降水强度显著增强(中国气象局,2021)。局地突发强降雨诱发了地质灾害,如2010 年8 月8 日甘肃舟曲当日和小时降雨量突破当地有气象记录以来的历史极值,造成特大泥石流,导致大量人员伤亡;2021 年,四川渠县遭遇特大暴雨袭击,导致新增灾害38 处,不同程度加剧已有灾害点109 处(潘元贵等,2022)。图3 反映了2019 年和2020 年两场局部强降雨诱发的地质灾害分布情况,据统计两场强降雨均诱发超过1600 起地质灾害,造成了人员伤亡和大量经济损失;新发生地质灾害密集分布于强降雨核心区内,与降雨的强度和总量关系密切,呈正相关关系。

2.降雨区域扩大加剧地质灾害不确定性

近年来我国划分半湿润与半干旱区域的400 毫米等降水线总体上西移北抬,并呈现鲜明的分段且以9~12 年为一个周期的年际偏移变化特征(高艳红等,2020),降雨扩大区域在与地质灾害高、中易发区呈现高度重叠的同时,也覆盖了大范围的地质灾害低、非易发区,可能造成区内地质灾害数量、频次、强度增加,导致我国地质灾害发育和成灾呈动态发展趋势,时空格局变化的不确定性将明显增强。

3.局部地区异常降雨事件增多加剧地质灾害风险

局部地区异常降雨事件增多,导致旱涝急转,造成地表径流和坡面产流急剧增加,加剧地质灾害风险。过去50 年,受全球温度升高和大气中水分含量增加影响,我国陆域水循环活跃度上升,表现出显著的时空差异性特征,局地异常降雨增多,导致月际和年代际变化的旱涝急转,地表径流和坡面产流急剧增加,诱发大量山洪和泥石流等地质灾害。例如,近年来南疆地区遭受强降雨袭击,连续诱发滑坡、溃决型泥石流、山洪等灾害造成人员伤亡,局地异常降雨特征明显(尚彦军等,2016)。

4.汛期降雨时段延长增加地质灾害防治难度

受“春汛”“梅汛”“秋汛”影响,汛期降雨时段增加,造成地质灾害防治工作时段延长。如,山西多年10 月平均降雨量119.5 毫米,2021 年同期累计最大降雨量达到285.2毫米,接近往年同期3 倍,造成33 起地质灾害,直接经济损失5000 余万元,超过汛期期间的灾害数量及损失情况。预计未来,我国的“春汛”“梅汛”“秋汛”形势将更加严峻,造成长江中下游地区、西南地区以及华北、东北等地区地质灾害防治工作时段将呈现开始时间提前和结束时间延后的总体趋势。

综合来看,气候变化导致全国降雨总量和局地异常降雨强度、频次增加将对我国不同类型地质环境条件地区的地质灾害造成显著影响,相关地区主要包括青海东部、甘肃中部和南部、陕西北部和南部、山西北部、河南西部、四川北部和西南部、辽宁和山东半岛局部山地丘陵区、云南和贵州局部山地丘陵区、藏东南喜马拉雅地区和浙江、福建、广东、安徽等低山丘陵区。

(二)温度变化对我国地质灾害的影响

1.青藏高原受全球升温影响显著

青藏高原及周缘地区是受全球升温影响最为显著的地区之一。受升温、降雨、地震和冰川退缩等多因素影响,青藏高原岩体崩坍、冰崩、冰滑坡形成碎屑流泥石流堵江,形成溃决洪水等重大链式灾害和级联风险增加。如2000 年4月9 日藏南波密县境内的易贡藏布江峡谷周边的山体发生滑坡—堰塞湖—堵溃链式灾害,造成下游印度大量房屋被冲毁,造成约50 万人受灾和严重破坏(殷跃平,2000);2018 年10 月西藏昌都地区白格滑坡先后两次滑动,堵塞金沙江,形成堰塞湖,溃决后造成下游丽江地区基础设施破坏(图4)(王立朝等,2021);2017 年10 月以来,雅鲁藏布江米林拉加白垒峰东侧色东普流域因岩崩、冰崩、冰川滑坡和堵溃型泥石流多达12 次堵塞雅江河道,对区内水电工程规划论证及沿江地区人员造成重大威胁。

图4 白格滑坡两次滑动范围示意图 [据王立朝等(2021)]

2.升温增加冰川活动致灾风险

近百年来青藏高原变暖倾向率为全球平均值的7~8 倍,变暖导致区内大面积冰川萎缩退化,冰川活动性加强,冰崩、岩崩和冰川跃动加剧(Hugonnet et a.2021)。1963—2020年,青藏高原地表每10 年的年均气温上升速率为0.36℃,冰川面积退缩15%(Hugonnet,2021;徐德亮等,2015)。冰川跃动和冰崩、岩崩以及冰崩—堵江溃决洪水等复合链式灾害发生频率和强度呈显著上升趋势,重特大灾害事件增多(Liu,2021;Chen,2021)。如2021 年2 月印度北部杰莫利地区发生高位冰岩山崩—堵江—溃决—洪水灾害链,造成近200 人死亡或失踪,研究发现温度升高导致的高山冰雪覆盖层裂隙发育、贯通是主要诱因(Shuagar,2021;周玉衫等,2021;殷跃平等,2021)。同时,高度关注青藏高原暖湿化影响下高原冰冻圈灾害的响应机制与风险预测和气候变化引起的环境灾害防控,对区内重大工程建设与安全防护有重要意义(张永双等,2021;杨栋等,2022)。

3.升温增加冰湖溃决风险

温度升高导致冰湖增多,冰湖溃决洪水和泥石流灾害等复合链式灾害风险加剧。冰川加速融化和退缩导致冰湖数量增加和面积增大,致使冰湖溃决数量和规模增大,从而形成冰岩崩—涌浪—冰湖—溃决—洪水和冰崩/岩崩—碎屑流—堵江—堰塞湖—洪水等复合型灾害链风险(赵万玉等,2015)。作为冰湖溃决多发频发地区,自20 世纪90 年代以来,藏南地区的希夏邦玛峰地区冰川退缩率超过30%,冰湖面积加速扩张,大大提高了区内发生冰湖溃决的风险(李海等,2021)。2015 年5 月新疆境内的公格尔九别峰发生冰川跃动,冰体长约20 公里,平均宽度1 公里,跃动冰体体积约5 亿立方米,造成严重的财产损失。2016 年青海阿尼玛卿山冰川跃动导致崩塌,形成大量冰川冰碎屑物,此次冰崩是该冰川二十年来第三次冰崩(姚晓军等,2014;刘健康等,2019)。据记录,西藏过去60 年发生了41 次严重冰湖溃决灾害事件,68%发生在最近20 年区域温度加速上升时期(累计升温1.8℃),其中冰崩、冰滑坡、泥石流等诱发冰湖溃决灾害事件近30 次(刘健康等,2019)。

4.暖湿化加剧热融湖滑塌、地面沉陷和冻土区斜坡失稳风险

暖湿化导致永久冻土分布区面积减小,热融湖塘数量增多、规模扩大,热融滑塌加剧,地面沉陷增多,对区内基础设施造成不良影响。20 世纪80 年代以来,我国多年冻土出现明显退化、面积减小、地温升高、活动层增加、热融湖塘扩张等现象,且退化呈现加速趋势(Wu,2009;程国栋等,2019;焦世辉等,2016)。青藏高原永久冻土层内地下冰融化导致地面发生沉陷,形成沉陷漏斗和浅洼地,浅洼地集水成湖,热喀斯特现象增加(程国栋等,2019)。而在我国广大的永久冻土和季节性冻土区,冻融破坏是区内基础设施破坏的主要影响因素(刘乐青等,2021;杨爱武等,2022)。冻土活动性加强,加大冻土活动深度,造成冻土区斜坡强度下降,增大斜坡失稳风险,严重影响工程建设,成为青藏高原地区重大工程建设地质灾害防治的难点之一。

5.气温异常加剧冻融型滑坡灾害风险

北方地区温度异常变化增强冻结滞水影响,冻融型滑坡灾害风险上升。温度升高引起青海、甘肃、吉林等省份季节性冻土区和常年冻土区的季节性冻融型滑坡、融雪型泥石流等关注程度不高的灾害类型呈上升趋势。北方地区极端天气气候事件引发冰雪灾害,导致我国出现寒潮甚至超级寒潮事件频率上升,“速冻”导致地下水排泄通道冻结,局部地下水位升高,加剧黄土塬边斜坡不稳定性。例如,甘肃黑方台黄土滑坡,台塬黄土底部存在饱水沙砾石层,冻结滞水使地下水位升高,水头压力增高,同时高水位浸泡使黄土饱水,强度降低,导致斜坡失稳(吴纬江等,2019;张茂盛等,2013)。预计未来我国北方地区寒潮事件更为频繁,受冬春季农作物灌溉以及秋冬季降水增多影响,冻融型黄土滑坡的发生频率会增加。

(三)气候变化对我国沿海地区地质灾害的影响

1.气候变化加大近岸海底地质灾害风险

气候变化导致中国沿海海温和气温升高,气压降低,沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。海平面上升将可能导致海底地震和构造活动强度加大(Brother,2013;Urlaub,2014),从而加大海底地质灾害风险(Barton,2015)。我国东海海域是被动型大陆边缘,具有较陡的大陆坡,海底构造复杂,东海大陆边缘发育大量的海底滑坡,因此持续的海平面上升可能造成南海大陆坡和渤海、黄海、东海近岸海底滑坡风险增加,给区内深水油气钻井及深海工程带来巨大影响。

2.气候变化加大台风暴雨型地质灾害的防范难度

受海洋升温影响,中国台风强度增加,路径不确定性增强,加剧沿海地区台风暴雨型地质灾害的防范难度。近年来“烟花”“黑格比”“利奇马”“山竹”“莫拉克”等超强台风引起的降雨强度屡破极值,加大了沿海地区台风暴雨型地质灾害防御难度。如,2019 年8 月9—12 日,受台风“利奇马”影响,浙江共计新增400 多处地质灾害隐患点,威胁4000人,两次过程给浙江造成的综合经济损失分别为385 亿元和73 亿元(据自然资源部)。预计未来我国沿海超强台风灾害频率将呈上升态势,加之其运动轨迹难以精准预判,进一步加大福建、浙江、广东等沿海地区台风暴雨型地质灾害的防范难度。

综合上述分析,气候变化导致强降雨、温度升高,将对我国不同类型地区地质灾害的影响日益明显(表1),地质灾害的复杂性、隐蔽性、突发性、动态变化性和时空不确定性更加凸显,防范区域、防范重点、防范时长、防范难度进一步加大,防治工作面临更加严峻的挑战。

我国地质灾害防治的挑战与思考

“十三五”期间,全国共发生地质灾害34218 起,造成1234 人死亡(失踪)、直接经济损失160 亿元,较“十二五”期间分别减少39%、41%。全国共实现地质灾害成功避险4296 起,涉及可能伤亡人员14.6 万人,避免直接经济损失50 亿元(据自然资源部),取得了积极的防灾减灾成效。但与此同时,在气候变化等背景下,我国地质灾害防治仍面临以下主要挑战和亟待解决的问题:一是气象变化背景下地质灾害的响应规律和致灾新模式有待进一步深入研究;二是动态、精准、闭环的地质灾害风险管控体系亟待完善;三是基础性调查工作深度需要进一步提高;四是链式及群发灾害的综合应对能力需要进一步提升;五是“空—天—地—深”一体化的地质灾害监测预警体系建设、依靠科技创新提升防灾减灾能力等方面与发达国家和地区相比尚存差距;六是全社会风险防范意识和底线思维亟待全面加强。

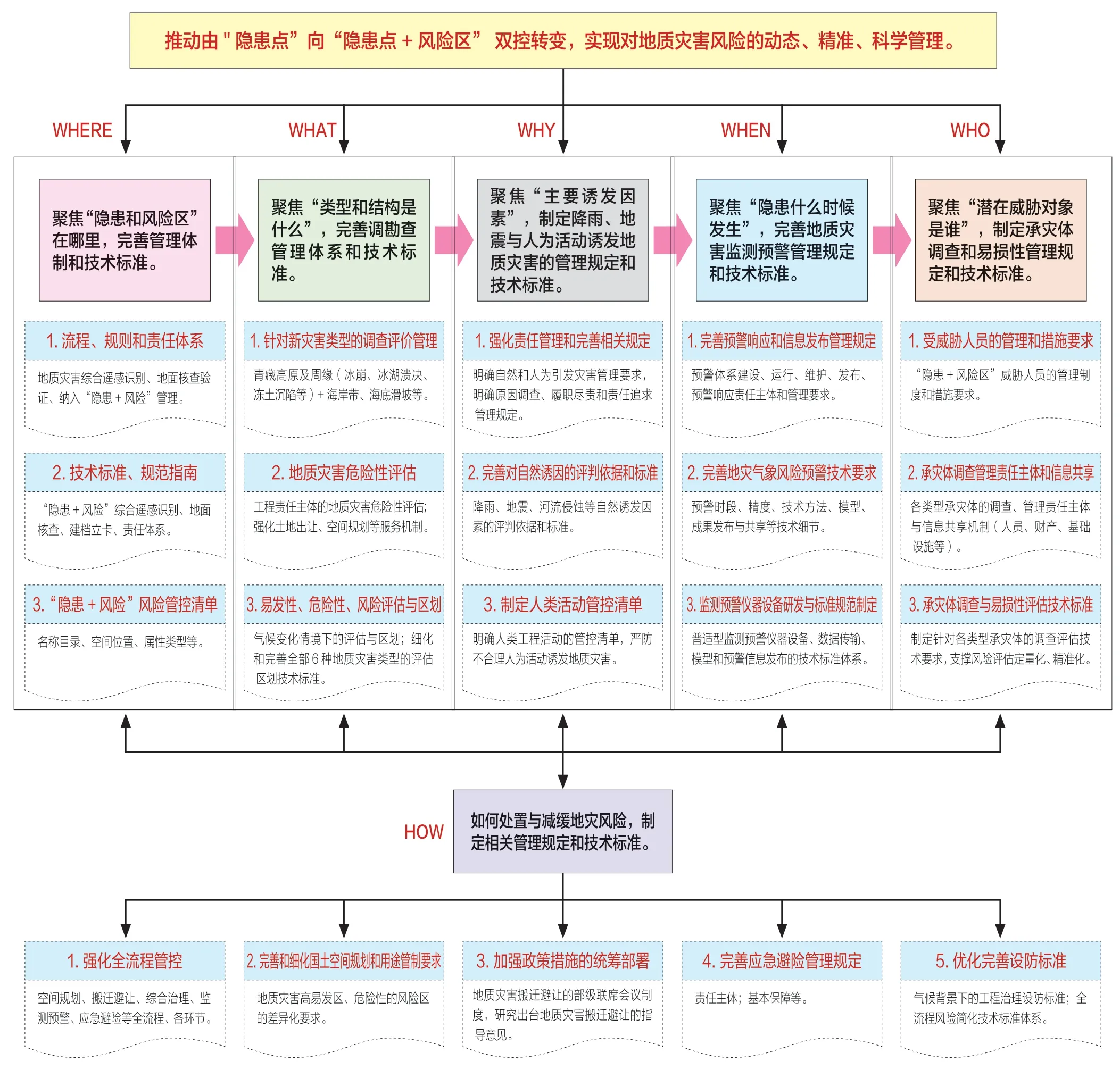

(一)构建完善地质灾害风险闭环管控体系

进一步建立健全地质灾害风险管理体系和技术标准体系,完善从风险源头识别到风险减缓全流程的风险管理制度和技术标准规范(图5)。聚焦“隐患点+风险区在哪里”,建立地质灾害风险隐患综合遥感识别、地面核查验证并纳入“隐患点+风险区”的管控体系流程、配套相应的规则和责任机制。配套建立基于综合遥感“隐患点+风险区”识别、地面核查、建档立卡和明确责任体系的技术标准和指南。探索编制并动态更新“隐患点+风险区”名录清单、空间位置等,为精细化的调查评价、监测预警提供目标靶区。强化对地质灾害风险调查评估成果质量的监管与责任追究。

图5 地质灾害风险管控措施流程图(据中国地质环境监测院)

1.聚焦“隐患点+风险区类型和结构是什么?”

完善调查、勘察的管理体系和技术标准。在已有调查评价制度的基础上,进一步完善青藏高原及周缘地区冰崩、冰湖溃决、冻土沉陷等新增灾害类型和海岸带地区、海底滑坡等新区域的调查评价管理要求。强化工程建设责任主体地质灾害危险性评估的要求,探索区域地质灾害危险性评估为土地出让、空间规划等提供服务的机制。强化不同天气工况下地质灾害易发性、危险性评估与区划。

2.聚焦“引发地质灾害的原因是什么?”

制定降雨、地震、人类工程活动引发地质灾害的管理规定和相关技术标准。区分自然和人为引发地质灾害的管理要求,明确原因调查、履职尽责和责任追究的管理权限。建立针对降雨、地震、河流侵蚀等自然因素引发地质灾害的评判依据和标准,明确不同类型灾害地区人类工程活动的管控清单,严格防范不合理人为工程活动引发地质灾害。

3.聚焦“地质灾害威胁谁?”

制定承灾体调查和易损性评估的管理规定和相关技术标准。明确隐患和风险区内受威胁人员的管理制度和措施要求。明确地质灾害隐患区内受威胁人员、财产、基础设施等承灾体的调查、管理责任主体和信息共享机制。制定承灾体调查和易损性评估技术标准,衔接地质灾害危险性评估技术要求,制定地质灾害风险评估和区划标准,为风险管理和处置提供精细化的技术支撑。

4.聚焦“地质灾害何时发生?”

完善地质灾害气象风险预警、趋势预测、“人防+技防”监测预警的管理规定和技术标准。进一步完善全国—省—市—县—乡镇5 级地质灾害气象风险预警、“人防+技防”监测预警体系建设、运行、维护、发布和预警响应的责任主体,统筹建立自然灾害综合预警信息统一发布机制。进一步完善和规范普适型监测预警仪器设备、数据传输、模型和预警信息发布的技术标准体系。

5.聚焦“如何处置和减缓地质灾害风险?”

制定风险处置和减缓的管理规定和技术标准。强化涵盖空间规划源头管控、搬迁避让、综合治理、监测预警和应急避险转移等风险处置和减缓的管理规定。明确地质灾害高易发区、危险区和风险区差异化的国土空间规划和用途管制要求。研究气候变化背景下的工程治理设防标准,完善地质灾害管理和减缓的全流程技术标准体系。

(二)强化防灾减灾科技创新

1.提升“隐患点+风险区”快速识别能力

增强“空—天—地”多源遥感综合隐患和风险识别能力,提升多源数据融合水平,提升综合遥感隐患和风险识别的人工智能水平和工作效率,不断提升隐患和风险识别精准度和时效性。

2.提升地质灾害风险动态评估能力

分级建设地质灾害防治信息平台,开发地质灾害共享数据、工具和手机App,实现风险信息人人可获取。重点加强对地质灾害高风险区以及其他受气候变化影响显著的地质灾害高、中易发区内地质灾害风险评价,推动风险评价从动态化走向实时化。

3.提升地质灾害监测预警能力

构建完善多尺度地质灾害风险气象预警工作体系、技术支撑体系及配套技术标准,加大针对重大工程基础设施建设活动、极端气候事件、重大活动期间的地质灾害气象预警;加强地质灾害风险短临气象预警预报,加强气候变化条件下全国和重点地区地质灾害的中长期趋势分析;加强对不同类型地区地质灾害风险气象预警技术方法、模型研发。研发新一代适应气候变化特别是短时强降雨、温度异常变化等极端气象条件下的地质灾害智能监测预警系统,打造“感—传—智—用”的监测预警体系;打造运行可靠、功能简约、精度适当、性价比高、安装快捷、维护方便、智能高效的普适型监测预警设备体系,强化预警模型、设备研发的核心技术攻关,全面提升地质灾害风险监测预警时空精度。

4.提升综合治理能力

创新防灾减灾设计理论和工程技术装备材料,突出生态化、绿色化和智能化,重点加强针对冰湖溃决灾害链、高位远程地质灾害等气候变化条件下重特大地质灾害综合治理新技术、新方法、新材料研发与应用。

5.依靠科技创新提升基层防灾技术能力

加大隐患识别、监测预警、避险处置等各类科技创新成果在基层的落地推广应用实效,健全各级地质灾害管理与技术业务人员工作责任制,提升基层地质灾害人员技术和防御装备现代化水平,全面提高风险防御和应急处置能力。加强基层防灾减灾宣传,提升各类型防灾减灾信息的社会化服务水平。加大防灾减灾的社会宣传和科普培训力度,提升全民防灾抗灾救灾意识;探索防灾减灾智慧社区、韧性城市建设。

(三)加强和统筹地质灾害防治基础性工作部署

1.加强基础性工作投入和统筹部署

围绕青东、陇中陇南、陕北陕南、晋西北、川北、辽东与山东半岛和喜马拉雅地区等气候变化对地质灾害影响显著的地区和传统地质灾害高易发区,加大地质灾害调查评价工作投入。

2.提升地质灾害调查评价工作精度

实现地质灾害高、中易发区1∶5 万及以上大比例尺地质灾害隐患调查和风险评价全覆盖,加强山区城镇1∶1 万地质灾害精细化调查、勘察和不同降雨、地震等情境下的地质灾害危险性、风险评价,特别是要推进青藏高原及周缘地区大江大河两岸、人口密集区、主要交通干线、边境地区和重要基础设施沿线的冰川、冻土、冰崩、冰湖溃决等灾害的调查评价,为实施“隐患点+风险区”管控提供坚实的基础工作。

3.推进地质灾害“隐患点+风险区”“人防+技防”的地质灾害监测预警网络体系全覆盖

对于难以搬迁避让和实施综合治理的隐患和高风险区,在建立群测群防的基础上,加大滑坡、泥石流、崩塌等普适型监测仪器设备安装,特别是提升监测预警设备在高寒、高海拔地区的适用性和持久性,健全“人防+技防”的地质灾害监测预警网络。谋划构建基于合成孔径雷达(InSAR)技术的周期性目标探测、无人机激光雷达测量(LiDAR)、普适型地表监测和钻孔监测等于一体的“空—天—地—深”监测预警体系,实现全部隐患和风险区的周期性体检和健康状况诊断。

4.加大工作统筹与协调力度

强化与乡村振兴等政策的统筹融合。进一步加强与交通、水利、住建、应急、气象等部门防灾减灾工作的沟通协调。进一步开展与各级气象部门的对接,重点加强对局地强降雨等短临极端天气气象事件监测数据与预警预报信息的实时掌握;加强与各类社会、人口经济等普查工作的衔接,为建设涵盖各类自然灾害、人口与经济类型承灾体于一体的全国地质灾害防治数据库提供机制保障。统筹好各级政府防灾减灾工作,实现防灾减灾成效最大化。

(四)健全和完善制度保障体系

深入贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾理念,加快修订完善《地质灾害防治条例》,为积极稳妥应对气候变化背景下的地质灾害防治提供制度保障。强化人为活动引发地质灾害的责任追究,更好应对气候变化背景下地质灾害防治工作的不确定性,降低人为活动引发地质灾害风险。强化危险性评估制度和刚性约束。强化相关标准规范制定和应用,加强对风险识别、调查评价、监测预警、专业监测和工程治理等制度的法律法规条文修订和固化。将冰湖溃决、冰川崩塌、冰岩崩等由温度升高诱发冰川跃动而加剧的复杂链式灾害风险纳入国家自然灾害防治体系,建立科学高效、分工明确的防治责任体系和工作机制。

结语

气候变化对我国地质灾害高发时段、强度、频率、区域特征的影响复杂、深刻而长远。为积极应对气候变化挑战,亟须构建动态、精准、高效的地质灾害风险闭环管控体系,强化科技创新推动破解地质灾害风险隐患识别、监测预警等关键科学问题,加强和统筹地质灾害易发区内特别是受气候变化影响显著地区的基础性防灾减灾工作投入,健全和完善地质灾害防治制度体系建设,加强气候变化背景下我国地质灾害防治工作的系统性和协调性。本文以期起到抛砖引玉的作用,推动政府管理部门、专业技术人员、相关行业领域参与气候背景下我国地质灾害防治的广泛交流讨论并采取切实行动,为更好应对气候变化背景下我国地质灾害防治工作集思广益并善作善成。