笪重光的帖学之“法”

张玥盈

(天津美术学院艺术与人文学院)

帖学主张学晋唐行草小楷,而后则是学阁帖甚至是专门学习董其昌赵孟頫书法,在帖学的发展过程中,晋唐为高峰,宋代则以尚意为特征,元代帖学在鲜于枢、赵孟頫的带领下出现“复古”趋势,回归晋唐,明代以台阁体作为官方书体,清代则为馆阁体,在这种正统的禁锢下,帖学逐渐式微。今人对于清初书法总以“帖学式微,碑学大兴”进行概括,在长期的研究过程中,研究者都偏向于选择碑学作为清代书法史的切入点,但是随着研究的进展,帖学研究被重新提出,康熙年间的“帖学四大家”何焯、笪重光、姜宸英、汪士鋐便成为了研究清初帖学发展的重要对象,他们在帖学趋于程式化之时将“唐法晋韵”与晚明传统书风融合起来,以辩证的态度对帖学进行了批判与继承。

清朝学书人数增多,但可供研究与临摹的书帖尚不能满足学书人的需求,而官方对于董其昌、赵孟頫书体的推崇促使了重形而轻法的书坛风气的生成,在此情况下,众多学书人开始将目光转向篆隶书体,以对书法中的本源进行追溯,这种追溯反应出学书人对法度的需求与回归。笪重光的书学思想在这种背景下形成,清理了晚明以来重个性、轻笔法的书法风潮,呼应了清初书法家重视篆隶书法的现状,其书学理论中对于“法”的规定在一定程度上为其后碑学的发展和帖学的复兴奠定了基础。

一、用笔之法

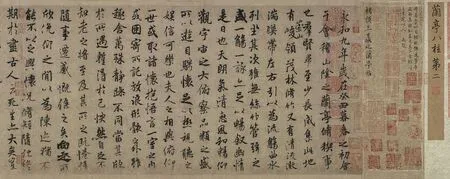

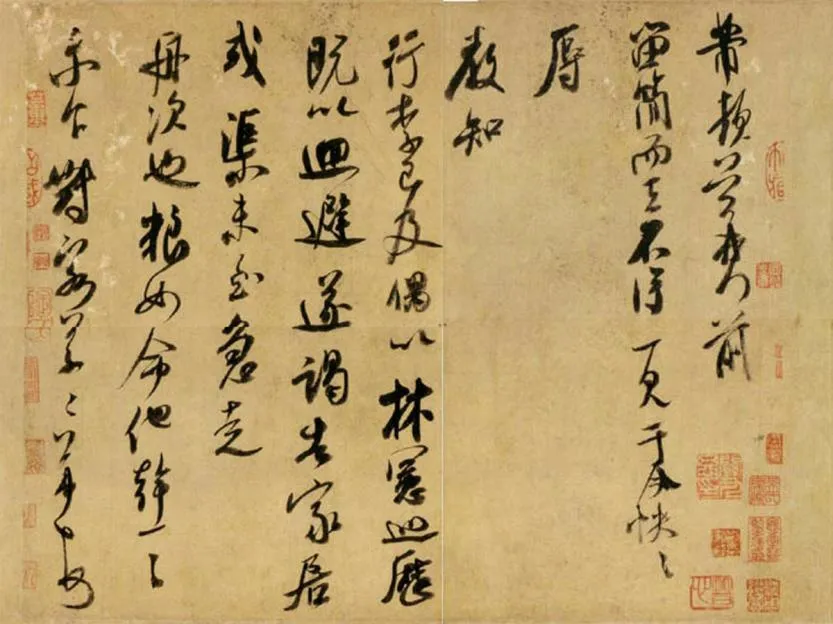

学书者不仅要从理论、前人作品中进行学习,在实践中还应首先从用笔上进行思考。笪重光在其著作《书筏》中便提到了关于用笔和用墨的“法”,体现出其对前人书法的研究与对传统美学观的追溯。关于用笔,笪重光在道家辩证法的基础上提出了“书亦逆数”说:“将欲顺之,必故逆之;将欲落之,必故起之;将欲转之,必故折之;将欲掣之,必故顿之;将欲伸之,必故屈之;将欲拔之,必故擫之;将欲束之,必故拓之;将欲行之,必故停之。书亦逆数焉”。将运笔中的八对对立统一关系,阐述为“逆数”,运用到书法技法中来,论述了他们之间相互依存,相互作用的关系,将“书亦逆数”贯穿于“起笔”“落笔”“蓄势”和“收笔”的过程之中,同时关注转折之处。同时,笪重光在“书亦逆数”说中还融入了“呼应”:“起笔为呼,承笔为应,或呼疾而应迟,或呼缓而应速”,指出了对于行笔速度、行笔力量的要求,强调“疾”“涩”的结合。笪重光对于“逆笔”和“呼应”的强调与其对晋唐书法的研究和其自身的道家修养相关,从他学习的王羲之的作品(图1)中可以看到藏锋与出锋的结合运用,且以出锋为主,王羲之在《书论》中提到:“用尖笔须落锋混成,无使毫露浮怯,举新笔爽爽若神,即不求于点画瑕玷也”,可见他更强调出锋,在其作品《兰亭序》(图2)中则可以看到其连接前字的“呼应”。而在唐代张旭的《古诗四帖》的斜笔画中可以看到逆锋用笔。可见,笪重光在研究前人书帖时将其含蓄的个性和道家修养融入其中,辩证地选择了逆锋运笔和呼应作为学习书法的标准。

图1 笪重光小楷《嘉州集》

图2 王羲之《兰亭序》

除了起承转折之外,笪氏还强调了中锋的重要性,针对如何将笔画写的圆秀劲健的问题,笪重光说:“能运中锋,虽败笔亦圆,不会中锋,即佳颖亦劣”。认为若使用了中锋,就算是用了不好的笔也能写出圆健的字,若没有使用中锋,那么即使是使用再好的笔写出来的字也做不到遒劲。但是这个观点并非完全否定侧锋,正如笪重光在其绘画理论著作《画筌》中所提到的“笔有中峰、侧峰之异用。”“侧可取妍”,他认为适当使用侧锋,便有灵动犀利的效果。同时笪重光还将执笔方式融入中锋运笔之中:“卧腕侧管,有碍中锋”。这种中强调中锋而结合侧锋的笔法在米芾的“八面出锋”中表现得淋漓尽致,“八面出锋”从中锋的辩证运用和多种锋法的综合使用上为后世带来了启发。此外,笪氏对中锋运笔的强调还受到了董其昌的影响,虽然其处时代中董书泛滥,尚意而轻法,学书者不重视对书法用笔的学习,但在董其昌的理论中仍然存在对提笔使用中锋的强调。《书筏》中这种对中锋用笔的重视体现了笪重光对前代书家的继承,是对明末清初书坛重形轻法的批判,同时也呼应了清初书法家重视篆隶书法的现状。

二、结体之法

前文提到,在官方正统书学的影响下,清初书坛呈现出重视字形的相似,忽略用笔和笔画经营的问题,笪重光在《书筏》中对字形方圆与用笔的关系和笔画之间“游丝之力”的强调,是对清初书坛现状的纠正。

笪重光提“圆秀”时说:“古今书家同一圆秀,然惟中锋劲而直、齐而润,然后圆,圆斯秀矣。劲拔而绵和,圆齐而光泽,难哉,难哉!”指出古今书家懂得圆才能达到秀,并将其中锋用笔的观点融入其中,强调中锋用笔是达到“圆秀”的必由之路。在书法中,方与圆是对立的一对范畴,方笔强调转折和收笔的棱角,圆笔强调逆锋起笔和回锋收笔,笪重光所强调的“圆秀”包含“方圆结合”“外圆内方”的概念,他以辩证的态度研究了字体的圆和之态,体现出其帖学中的碑学倾向。董其昌也提出了关于“秀”的观点,在《画禅室随笔》中,他写到:“赵书因熟得俗态,吾书因生的秀色”,可见董其昌与笪重光一样以“秀”为美,从中可以窥见笪重光对董其昌的继承,同时笪重光在《书筏》中对中锋的强调也是对董其昌书法理论的进一步发展。

对于结体,笪重光提“筋骨”与“游丝之力”,强调笔画间的呼应与联系。“劲拔而绵和”“圆齐而光泽”指的就是字的笔画中骨肉筋血的相融,只有把骨肉筋血处理好,整个字才能活泼且刚健,达到这种审美效果需要很高的技巧。而笔画与笔画之间的联系还需要一股“游丝之力”,笪重光认为这种“游丝之力”比直笔更具表现力:“人知直画之力劲,而不知游丝之力更坚利多锋”。笪重光对“筋骨”与“游丝之力”的观点也来自其对前代书家作品和理论的借鉴与继承,卫夫人的《笔阵图》、张怀瓘的《书断》和陈绎的《翰林要诀》中都有对于“筋骨”的叙述,笪重光在前人基础上从劲健、棉和两方面论述“筋骨”的搭建,从实践层面对前代“筋骨”进行的扩展。而笪重光的“游丝之力”在其学习的王羲之的作品中可以得到较为直观的感受,《兰亭序》中的笔势的起落表现得尤为出色,在灵活的“中锋”行笔中,笔画形态万千又合乎法度,随心所欲、变幻无穷。笪重光对于结体法度的关注还来自于对赵孟頫书法观点的学习,赵孟頫在《兰亭跋》上提到:“结字亦须用工”,强调了研究结体的重要性。

三、布白之法

章法的研究也是书法研究中的重要组成部分,比起其他清初书家对“意”的强调,笪重光更强调对位置的经营。“布白”是古今书家在进行书写时下意识关注的一点,但是针对“布白”的理论在笪重光之前尚未有非常完整的整理,因此相较笔法和结体来说,笪重光对于章法的观点更具有创新性。

在《书筏》的第一则中笪重光就提到了“光”:“光之通明在于分布”,将“光”引入书法领域属于一种创举,也体现出其书画相融的书学观。光产生于分布之间,“墨之量度为分,白之虚静为布”,将笔墨的留黑部分视为分,空白的地方看做布,“光”就产生于这种黑白之间。“分”是用墨色安排的有形线条,“布”即为字与字、行与行、空间与空间之中的无形空白。若要合理“分布”则需“画能如金刀之割净,白始如玉尺之量齐”,以笔画的安排来“布白”,而对于黑白的疏密关系,笪重光也提到:“疏处可走马,密处不透风”,从笔墨、笔画和疏密的角度较为系统地阐释了书法中章法的经营,并将“白”分为“匡廓之白”与“散乱之白”,在经营位置的法度中加入了自由的元素。笪重光在《书筏》中也提及了自己“布白”观的来源:“观钟、王楷法殊势而知之”,可见其对于“布白”的感悟与其对钟繇和王羲之的书法的学习相关。此外笪重光对于“布白”的感悟还与“布白大家”米芾有关,这一点主要体现在其对纸张空间的“布白”理论上,在钟王二者的书法中,可以看到笔画、行列之间的空白,而米芾作品(图3)中则巧妙使用“留白”,拓展了书法的“布白”学说。可见,笪重光将老子“知白守黑”的虚实观融入于书法理论之中,结合前朝诸家作品与观点进行梳理,将对比、层次、节奏等书法中经营位置的要素提取出来,对后世邓石如等人影响深远。

图3 米芾《留简帖》

总之,笪重光先后作为朝廷官员与在野书家的经历使其同时具备了正统的书法观点和创新意识,在《书筏》之中既有对晋韵、唐法、宋意和元明之态的继承,又能够在一定程度上摆脱当时重形轻法的书坛风气,其书法理论虽然并未摆脱清初帖学的窠臼,但其结合道家学说和自身经历对书法理论的梳理仍对清代书法的发展起到了积极的推动作用,其简明的语言形式也为后世学书者提供了便利。

四、结语

官方正统书体对书坛存在较大影响,其对字形的程式化规范抑制了世人学书的思考与创新。至清朝,书家开始试图从篆隶之中寻找书法的本源,以探究书体的法度、内涵和发展历程,在这种帖学式微、碑学兴起的书坛现状中,笪重光等帖学家开始力图维护帖学正统,寻找帖学衰落的原因,虽然众帖学家并未完全打破原有书坛局面,未能从前人理论中开辟创新之路,但依旧在一定程度上为清朝后期帖学的复兴奠定了基础。正如同乡人王文治所说,笪重光学书“上至章草下至苏米,靡所不习,恨不能确然指其得笔之渊源。然其游丝袅空、萧然自得之处,无所秉承不能独造也”,以其丰富的学书经验和简明的语言形式将帖学中的“法”进行汇总与梳理,对今日帖学之发展有所启发,而笪重光尚不完全明确的学书渊源也为中国的帖学研究留下了探讨空间。