半城镇化地区意象认知分异与社会关联探讨*

——以广州沙湾古镇为例

黄 浩,张问楚,赵渺希,邹 滢,张乔嘉

引言

半城镇化地区的发展过程影响着个体的生活与认知。“以人为本”核心理念指导下的新型城镇化是城镇高质量发展建设的战略指向[1]。新型城镇化强调村镇发展建设应尊重村民生活、生产方式,保有相对完整的邻里关系与民俗风貌[2]10,有机“坐地入城”。自改革开放以来,我国部分城镇边缘区村镇出现“半城市化”现象[3]。半城镇化(Peri-Urbanization)是城乡间的一种转型状态[4],最早由Polanyi 提出[5],被McGee 进一步拓展[6],一般指与完全城镇化还有一定发展程度差距的村庄或村镇。半城镇化地区在发展过程中非农建设用地不断扩张,产业就业出现非农化[7],但依然保留着村镇的管理体制等[8]。伴随着村镇土地利用格局的调整,建筑兴修与功能置换改变村镇原有物质空间结构,物质空间的变化使得许多村民失去土地,从而改换生计与日常生活路径。强烈的社会变迁瓦解了村民对旧有空间的认知,使得群体认知面临重新建构的挑战。

半城镇化地区村民的意象认知在城镇化过程中存在分异,更存在认知主体间差异化的社会关联。凯文·林奇意象理论认为,个体对周围场所进行观察、感应并直接或间接地形成认知,由此凭想象可以回忆出对周围环境的印象[9]65,即城市意象,其由多意象叠加而具有同一性。但值得指出的是,一致化的集体意象并不总是存在[10],认知个体和特定群体的差异不能被抹平。异氏异村的村民日常行为轨迹存在差异,而主体在日常生活中也进行着差异化的“社会互动”,包括在不同意象空间中发生的生活交往、商业交易等行为,进而促成社会网络的差异化建构。现有研究主要关注空间意象本身,囿于整体意象相关的集体记忆或不同主体对意象认知的差异[11,12],难以对意象认知逻辑和主体间的联系进行更深入的讨论;这很大程度上由于意象认知过程和认知逻辑的理论和量化上的复杂性。因此,现有研究对空间意象认知主体背后的社会关联存在研究空缺。意象认知是由认知主体在空间游历中的感知逐步构建的,而主体在空间中游历轨迹的近似性是主体共同在场并形成社会关联的重要表征,即共场性[13]。近几年在多学科视角下,基于共场性的社会网络分析(Social Network Analysis,SNA)能够实现对主体间认知联系、联系强弱的测度,为进一步分析意象空间中的“社会互动”提供契机。

基于此,本研究尝试建立意象认知与社会关联的理论纽带,突破以往研究囿于空间意象本身的局限性,为理解认知分异与社会关联提供新视角。相较于乡村或完全城镇化地区,半城镇化地区由于土地利用格局调整、商业工业等产业进驻,原生村民的生活生产空间与社会关系有着较大的变动,社会互动也处在熟人社会转向生人社会的进程中。本文结合认知地图和社会网络分析等研究方法,以半城镇化地区为研究对象,研究城镇化过程中村民的意象认知分异,探索村镇意象变迁与村民社会网络的内在联系,分析该类地区村民社会关系变迁的机理。研究有助于检验在新型城镇化建设中是否达到尊重社会民俗与保护历史风貌[2]11的预期,为村镇城镇化的可持续发展与空间更新保护提供新的理论依据与量化依据。

1 理论基础

意象是人们在一定时间内对某地区形成的共同心理印象,也反映地区风貌的外在表征。国外相关研究主要包括对城市、乡村意象本身与空间变化现象的探讨[14-18];国内村镇意象研究主要包括村民与游客主体意象感知差异[19]、乡村保护更新与治理[20,21]等,半城镇化地区意象的研究较少,且对意象认知过程缺乏关注。部分学者如Zhang 等和高佑佳等关注到城镇化发展过程中的意象演变与风貌更替[22,23],通过主观描述、叠加图片分析和意象认知频数[24]等方法来分析认知地图,虽对传统村镇保护提供了一定的依据,但对意象间的联系难以给出令人信服的实证检验,也缺乏探讨意象变迁对村民主体认知的影响。整体而言,鲜有研究通过溯源意象认知的根本逻辑,来挖掘人在意象认知过程中产生的社会关联。

意象空间认知过程中存在社会关联的重要依据。在20 世纪初,社会学家Simmel 提出社会关系理论(Social Affiliation Theory),认为具有相似社会属性或行为活动的个体间常存在社会关系[25]。相似的行为活动主要指日常在相似的时空中进行活动。Abdel-Aty 与Moudon 等人进一步发现个体空间轨迹与社会属性有较强的关联[26,27],于是许多学者通过相似的时空行为模式来构建个体间的关系网络[28,29]。而意象认知,正是在规律性的时空行为轨迹中逐渐建构对城市的印象。个体认知城市要素需要一定的时间与过程[9]66,Golledge 用三段式认知[30]23还原了个体形成意象认知的过程:个体初识环境后形成印象的基本节点,根据空间行为路径连接节点,并随着时间推移不断强化对邻里的认知,衍生出次节点和次连接。这也进一步证明了,个体在城市规律性行进过程中,通过面对面等直接联系[31]或间接联系[32-35],存在同时在场的可能。即本研究认可多个主体在认知空间时的规律性互动可能形成潜在社会关系。

网络科学视角为解析意象认知过程中的社会关系提供契机。两个个体角色在网络科学中存在多种联系[36],Zhang 等将这些联系总结为:两个个体在活动与日常轨迹中的相遇将产生直接或间接的联系[37]。个体在勾画认知地图的过程中,无意识地将经常活动且记忆深刻的意象场所呈现,而这些意象场所本质上是邻里交往与社会关系建立的空间。通过关联多个个体的意象认知地图而发掘个体间的社会关系,与网络科学的观察视角相契合。社会空间中个体间通过相互作用构成一定的拓扑关系,而社会网络分析(Social Network Analysis,SNA)则是通过点、线关系来分析这类关系的方法[38]。国内外社会网络理论应用从多个尺度[39,40]进行研究,在与本研究相似的村镇尺度上,研究包括旅游型乡村社会网络结构分析[41]、历史城镇社会网络空间保护评价[42]、社区公共空间网络优化[43]等,大多从访谈与问卷数据入手,但存在难以收集完全等问题,且内容主要聚焦在社会网络的特征与评价,几乎没有研究从个体的认知过程来分析潜在的社会关系。

基于此,本文建立“意象要素-认知网络-影响机制”的研究路径,以半城镇化地区作为实证研究对象。半城镇化地区村民的社会网络往往面临巨大变动,其大多经历传统家庭结构变化与社会阶层流动,社会结构变化[44]39,原有宗族制度也面临冲击[45],是研究意象变迁与社会关系变化的绝佳场所。在过往研究中发现,血缘关系主导的传统氏族社会存在活动范围和社会关系的显著差异[46]。倘若半城镇化地区异氏异村的认知网络已不存在显著差异,则说明村民社会网络趋向同质化。于是本文提出两个主要问题:半城镇化地区中不同村民群体是否存在明显的认知分异?半城镇化地区的意象变迁是否削弱了村镇社会网络的稳定性?本文基于半城镇化地区的特征,借助城市意象、社会网络理论,分析村镇意象认知的群体性差异,侧重剖析不同功能类型的社会网络层级,反映村民的认知与村镇变迁的关联,以揭示半城镇化地区的社会关系变迁机制。研究通过检验研究假说,为理解空间认知与社会关联的耦合关系提供依据,以期对意象理论进行阐述与拓展。

2 研究设计

2.1 案例地概况

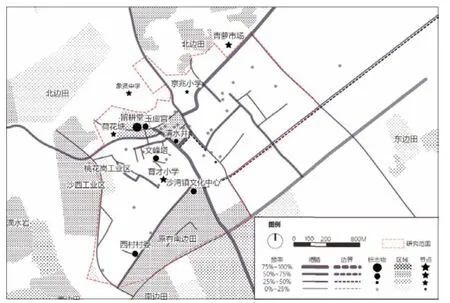

研究范围选取广州市番禺区沙湾镇内的沙湾古镇及周边自然环境(图1)。该片区位于广州城乡过渡地带,处在半城镇化发展阶段。在政策与经济发展的影响下,沙湾镇在建置、经济与社会上变化较大。研究的核心区域沙湾古镇始建于南宋,历史建筑遗存与宗族文化保留较好,现存41 座祠堂庙观,村内各姓族人从宋代南迁定居并逐渐形成何、李、王、黎、赵五大姓,其中以“沙湾何”最为著名。改革开放以来,沙湾撤区设镇,改乡为村,村镇工业渐兴,多处农田、鱼塘与河涌被填改造为道路、厂区,非农建设用地扩张蔓延,区域功能、产业及就业结构发生转变。到21 世纪初,沙湾古镇开发旅游业,市场主体介入部分村域的修缮与改造,其空间局部变化,产业结构调整,但在总体上保留传统村镇的特征,空间开发强度与聚集程度较低,是考察村民对半城镇化空间认知分异的典型场地。游客与村民间存在明显的认知差异,本研究重点关注城镇化过程中当地村民的意象认知与社会关系。在城镇化演进过程中,当地居民始终为开发建设的主要参与者,使古镇的人文生态得以延续。

2.2 研究方法与数据处理

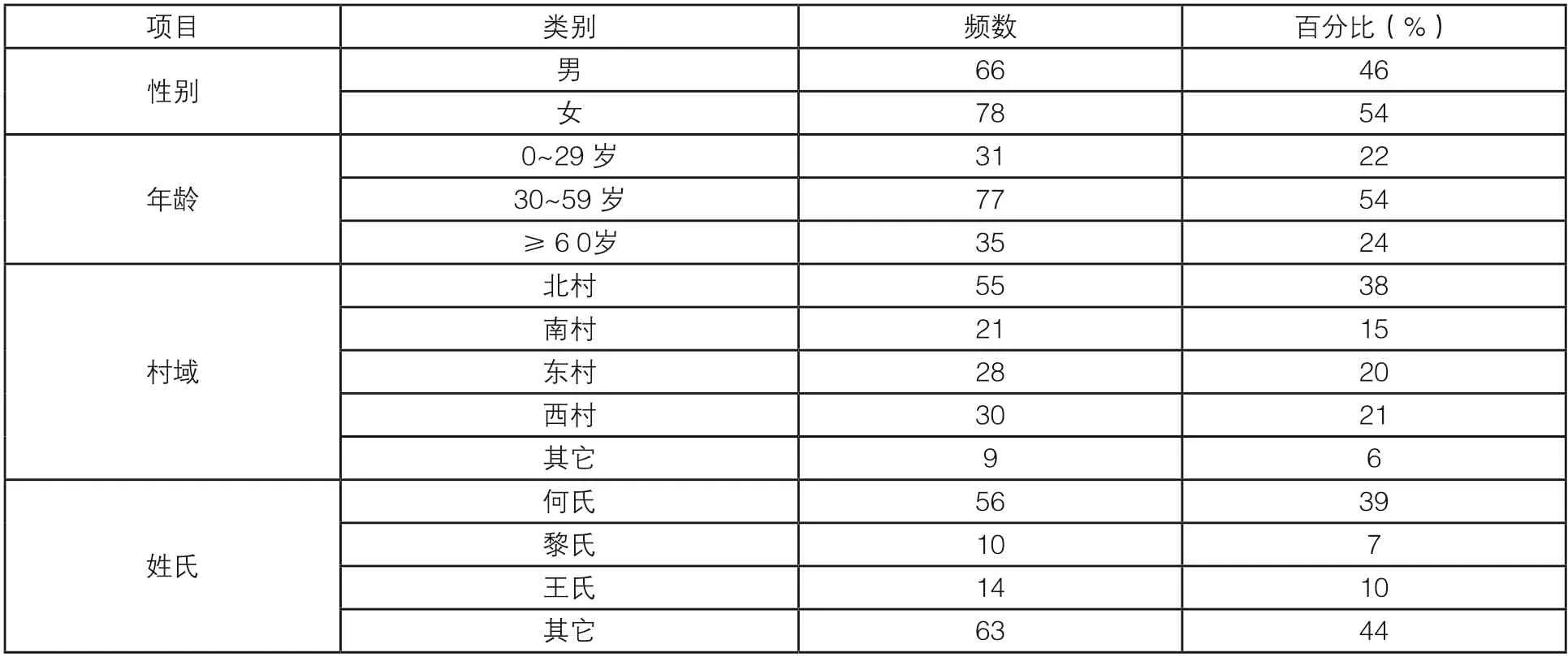

本文主要采用认知地图圈域法、问卷调查及半结构式访谈等方法。笔者于2021 年9 月至12 月共分四期进行实地调研。预调研阶段结合实地考察与文献查阅初步确定意象认知要素。在实地调研阶段采用圈域法收集认知地图,要求受访者在地图上圈画出认知印象深刻的部分,调研对象主要为沙湾古镇村民,共发放地图96 份,其中有效认知地图72 份(图2)。为了检验该村镇是否具有传统村镇异氏异村社会网络的差异特征,研究通过问卷进一步获取村民对意象重要性与承载因素等的判断,发放问卷186 份,其中有效问卷143 份(表1)。

表1 村民样本基本特征

图2 村民绘制认知地图节选

研究通过认知地图可视化、社会网络模型构建与方差检验来处理与分析数据。首先,为获取居民对沙湾古镇意象的认知状况,研究将认知要素分为“区域、道路、边界、节点、标志物”五大类,统计各要素的认知频率(频率=频数/认知地图样本数×100%),借助GIS 可视化得到沙湾古镇认知意象地图,并总结主要空间要素。其次,为了识别不同类型空间要素的认知分异,探究社会关系变迁的原因,研究构建村镇意象认知的共场性网络模型:第一步,以认知意象要素作为“点”,以村民对不同意象的认知联系为“线”,建立社会网络的拓扑模型;第二步,将确定的“点”“线”数据转换为邻接方阵的关系数据;第三步,通过Ucinet 录入村民认知的关系数据,生成沙湾古镇认知的社会网络模型,通过计算网络密度等来分析其稳定性,再通过凝聚子群进一步剖析社会网络的内在逻辑。

(1)网络密度。即点-线图中实际拥有的连接数与最多可能拥有的线数之比,用于衡量网络中节点之间联系的紧密程度与整体完备度,计算公式为:

式中,“P”为网络密度,“L”为网络中实际存在的连接数,“n”为网络中实际存在的节点数。

(2)K核。如果一个子图中的全部点都至少与该子图的k 个其他点邻接,则称这样的子图为K 核。K 核可以衡量网络的局部稳定度,K 核比例越高,具有稳定结构的局局部网络成分越多,网络整体越稳定。

(3)凝聚子群分析-块模型(CONCOR)

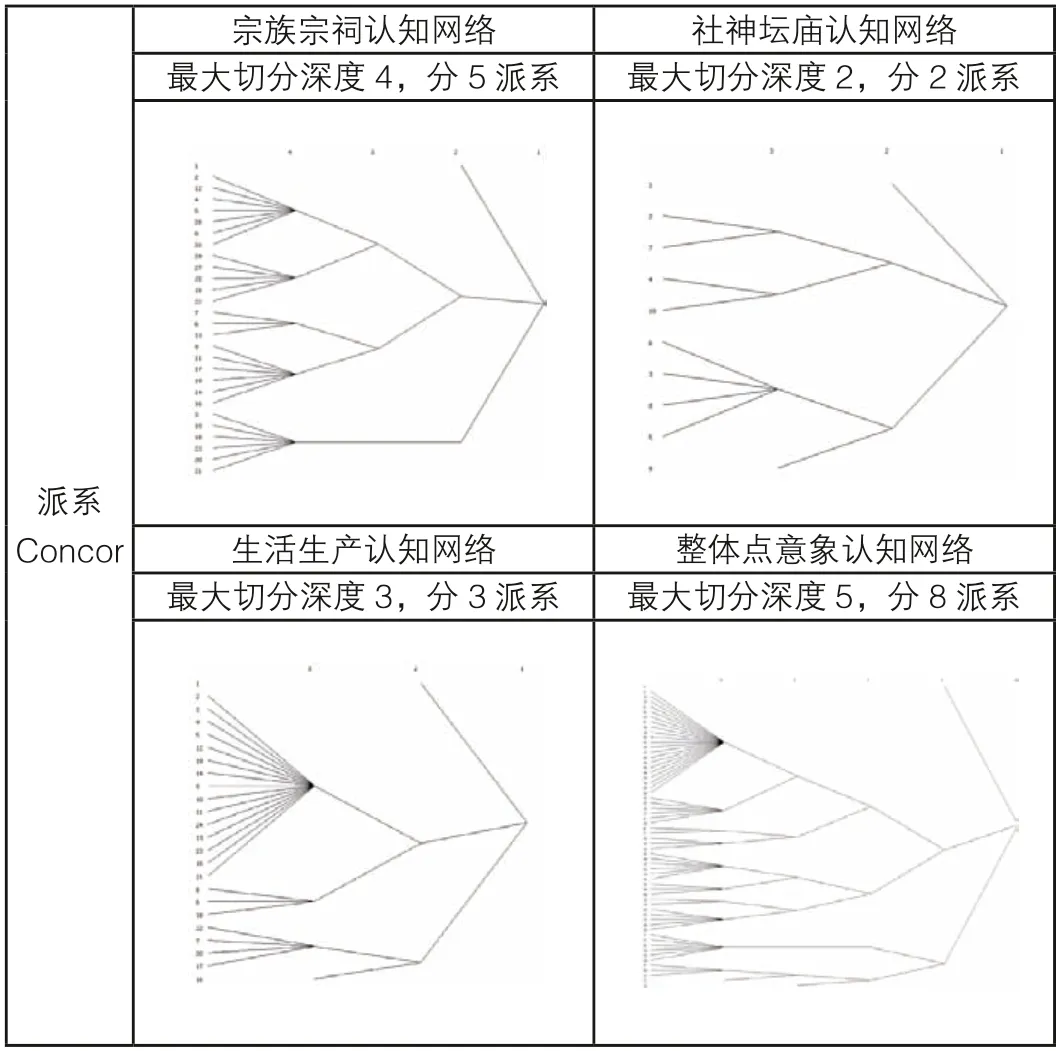

凝聚子群是网络中具有紧密联系或积极关系的子集合。本研究采用社会网络分析方法中的迭代相关收敛法(CONCOR)进行非重叠性聚类分析。该方法能直接分析多值关系矩阵,经过多次迭代计算后,CONCOR 可利用树形图表达各个位置之间的结构对等性程度,并对各派系位置进行标记与分区。

最后,对样本数据进行方差检验,探究村民村内联系与村际联系是否有显著性差异。

3 认知地图绘制与意象要素分析

在村镇全域范围存在两个意象热点聚集区:以留耕堂、安宁广场为中心的两个区域(图3)。

图3 沙湾古镇村民意象认知地图

(1)标志物:村民的认知分为三个层次。首先是以留耕堂、玉虚宫为代表的宗祠、神庙意象,认知率分别达75.00%和56.94%。其次是以各氏族宗祠祠堂、坛庙、村委为主的意象,它们与村民的日常生活联系较为紧密,平均认知率约为8.25%。最后是历史上具有特殊功能的其他意象,如沙湾古墙等,认知率约为3.47%。

(2)节点:在沙湾古镇常作为广场或大型公建出现。村民认知最强的节点为青萝市场和荷花塘,认知率分别为50.00%和36.11%,与村民日常活动具有较大关联。

(3)道路:村民对不同道路的认知差异明显。道路认知可分为两类,一类是以古镇核心道路安宁中街及其附近道路组成的密网型道路,如安宁中街的认知率达75.00%,其承载了村民在古镇内部活动的需求,连接各居住区和祠堂。另一类是以中华大道、大巷涌路等道路组成的联外道路,认知率达48.61%,此类道路呈现鱼骨状分布,是村民进出沙湾古镇的主要通道。

(4)边界:村民对其认知较为模糊。在城市化进程中,古镇外围农田多被改建为村集体工业,村民对旅游开发后各村边界的认知更加模糊,难以对其做出准确描述。

(5)区域:村民对工业区、古镇区的认知频率较高,均超过20.00%。

分析得出(表2):其一,村民对沙湾古镇的边界意象认知度偏低,对道路的认知度最高,对历史上存在功能更替且在城镇化中被选作为核心保护空间的标志物、节点认知度较高。相反,对于丧失原有功能的场所,村民认知度非常低。其二,村民对道路的认知呈现放射的枝杈状,即以安宁中街为核心,与各条联外道路连接,再与巷道相连。其三,绘制认知地图时村民对古镇区的认知以片状区域为主,对其它区域以点状认知为主,这说明古镇区作为意象鲜明的区域常被村民作为整体认知。同时,村集体工业区和旅游开发片区是村民获得经济收入的主要来源地,因此村民在勾画草图时对这类区域的认知度较高。不仅如此,文旅开发商绘制的地图帮助村民加深了对这一“旅游线路”的意象认知,沿线特别标识的旅游景点也成为了知名的标志物或节点。

表2 沙湾古镇空间要素分类与认知表

4 岭南村镇意象认知社会网络分析

4.1 意象要素的功能重分类

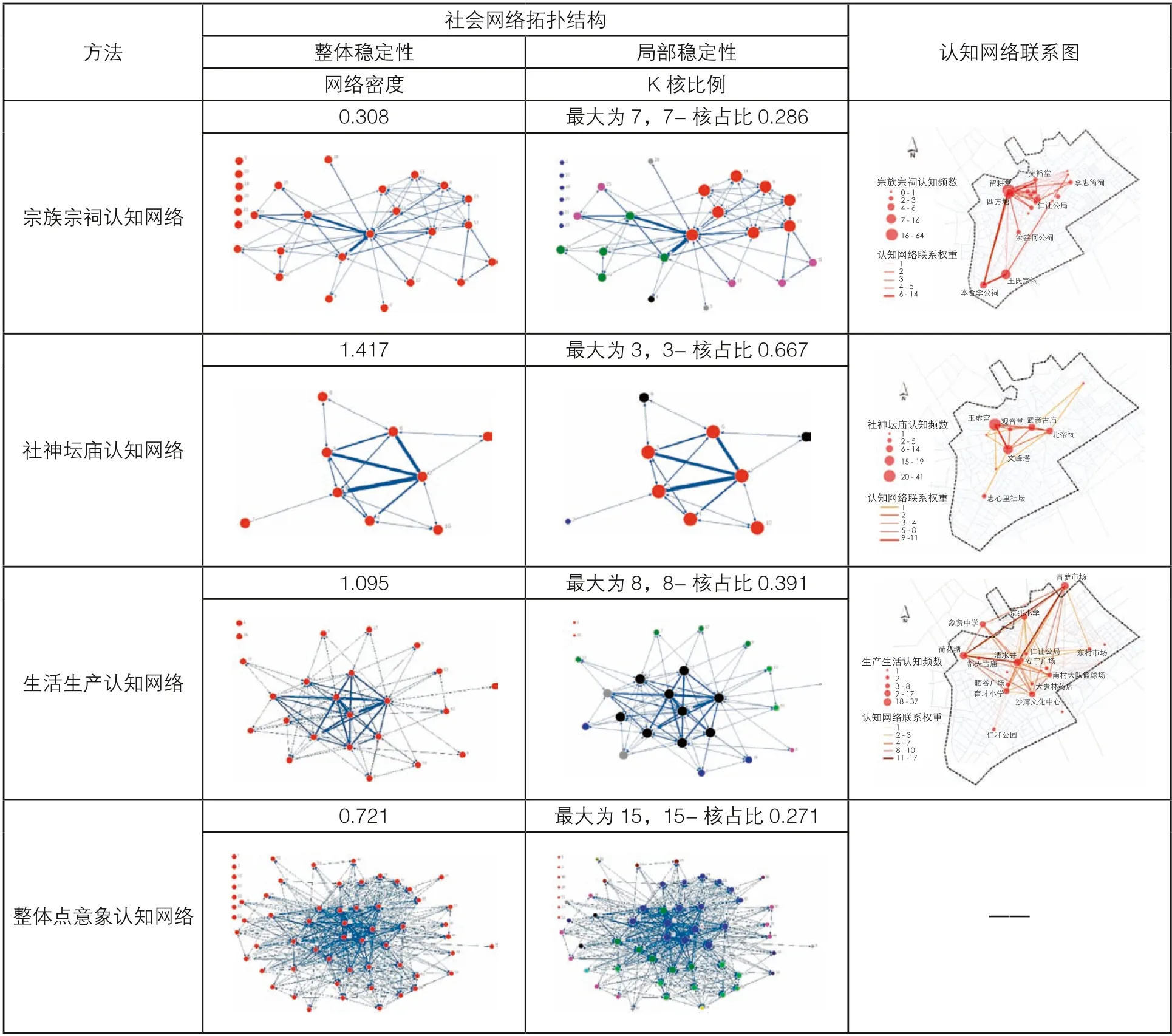

现有许多研究针对研究目的尝试对不同意象要素进行重分类[47],本文为进一步解析村民对不同类型意象认知的差异,也将意象要素进行功能性重分类:(1)宗族宗祠:包括留耕堂、王氏宗祠、本和李公堂等。这类建筑是古镇血缘关系的符号象征,是各氏族村民举办活动的场所。(2)社神坛庙:包括玉虚宫、文峰塔、武帝古庙等。这类建筑是古镇地缘关系的符号象征,主要承载村民对土地的祭祀活动。(3)生活生产:包括青萝市场、安宁广场、荷花塘等。这类建筑或空间在过去或现在承担着村民主要的生活生产性活动。对于部分功能发生改变或有新增功能的场所,则以其历史上最早的功能为分类标准。基于功能重分类的村民意象认知,构建社会网络模型,深入分析不同功能意象认知之间的关系与背后的村民认知逻辑。

4.2 认知网络结构分析

4.2.1 社会网络拓扑结构特征

在浙江绍兴县富盛镇御茶村有限公司现有茶园化肥施肥量条件下,进行短期(2年)化肥减施、配施有机肥试验,效果如下:

村镇的社神坛庙、生活生产认知网络的整体稳定性较宗族宗祠强。表3 为沙湾古镇宗族宗祠、社神坛庙、生产生活及总体点意象的认知网络拓扑结构。认知网络的整体结构上,村民对宗族宗祠意象认知呈现以留耕堂为核心的环状网络结构,结构中大部分祠堂的认知与其他祠堂的认知联系较弱,存在何氏翰林祠等逐渐被遗忘的祠堂,网络密度为0.308,整体关系较为松散。而社神坛庙、生产生活的网络密度较高(分别为1.417、1.095),认知结构较为完备、紧凑。其中,社神坛庙认知网络呈现网状的结构,无孤立意象点,整体要素联系较为紧密;生产生活要素认知呈现明显的圈层结构,与日常生产生活功能意象之间认知联系紧密。村民对总体意象的认知,呈现较为紧凑的网络状态,不同功能类型的意象认知存在联系,但存在部分认知孤立、联系较弱的意象。认知网络局部稳定性上,社神坛庙认知网络的K 核占比最高,最大3-核占比0.667,局部稳定成分最多,有利网络整体的稳定性;生产生活认知网络次之,最大8-核占比0.391;而宗族宗祠与整体点意象网络,K 值较低,稳定性较差。

表3 社会网络分析结果

半城镇化地区意象认知背后的社会网络与其对应物质空间呈现显著关联。在宗族宗祠认知网络方面,祠堂在村镇尺度上呈现放射状分布,在局部上呈现组团分布。大部分村民对于主要姓氏的主祠认知清晰,尤其是何氏主祠(留耕堂),对其他宗祠(非主祠)的认知也存在联系,形成由主祠发散到其他祠堂的放射状分布。同时,网络关系在街区空间中呈现出一个较为明显的组团,位于祠堂云集的车陂街。因此,宗族宗祠认知网络结构依建筑等级高低呈现出点状与组团状的特点。在社神坛庙认知网络方面,庙宇集中分布在古镇中心地带。在生活生产认知网络方面,除具历史的“清水井”仍处在物质空间的核心位置外,古镇在1980 年后新开辟的生活生产空间均位于古镇区域边缘,如青萝市场等,生活生产功能呈现出了较为明显的外迁倾向。因此,相应认知网络较其它两组认知网络呈现出向外发散的结构,即开辟了新的活动空间,并依次建立了稳定的意象认知网络,也应证了基于共场性的社会网络。

4.2.2 社会网络派系分析

为充分挖掘城镇化中原生村民三类认知网络的构建逻辑,研究通过Concor 块模型的凝聚子群分析,将宗族宗祠、社神坛庙、生产生活、整体点要素认知网络分别分成5、2、3、8 个派系(表4)。研究结合意象要素地理位置与调研访谈,分析三个认知网络内部子群的不同成因。

表4 意象功能重分类网络派系分析

(1)宗族宗祠认知网络派系,与传统礼俗社会的多层级的宗族关系与等级制度紧密相关。从宋代到近代,以血缘关系先赋的社会关系与该派系的逻辑相耦合,五大宗族“始迁祖或之上祖先神位”,以本姓氏主祠为核心来供奉先灵。例如派系1 中,留耕堂、王氏大宗祠分别为沙湾何氏、王氏的大祖祠等,等级形制较高,宗族历史积淀浓厚。随着历史推移,族人逐步建立其他支祠,形成不同辈分的各级宗祠,该网络 “本姓氏祖祠-本姓氏宗祠-居住地周边其他宗祠”的认知层次印证了这一点。(2)社神坛庙认知网络派系则与地缘关系联系紧密,分成“北村-西村”、“北村-东村”两个主要派系。村民通过供奉居住地旁的社公和土地庙来祈福保佑,与地缘关系关联紧密。传统社会中还借助“北帝诞”等传统神会节日,以“神灵”的名义召集村民,使得许多庙宇成为村民交往与社会关系构建的重要节点。(3)生产生活认知网络派系与村民日常衣食住行使用频率密切联系,呈现出日常生活使用、特殊时期使用、一般不使用的三个层级关系。在实地访谈中得知,日常生活使用类的青萝市场、安宁广场等村镇意象为派系1;特殊时期需要前往的沙湾医院等为派系2;极少或者一般不使用如过去的沙湾镇政府地点等为派系3。随着改革开放和九十年代以来的旅游开发,村镇的“集市”等重要功能转移到村镇边缘,也有部分村民在村内开设药店、旅游特产店等店铺,对村民的生活生产轨迹与社会交往有一定的影响。

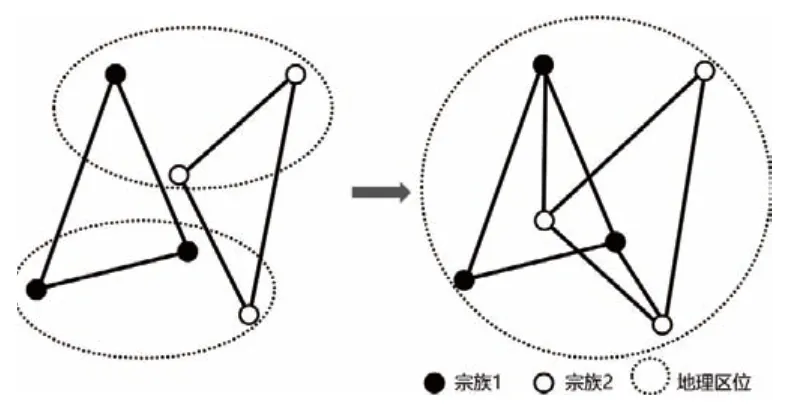

半城镇化地区整体要素认知网络派系则呈现多类认知网络交叉的结果,与村民血缘、地缘关系和生活生产需求紧密关联。整体形成了关系较为稳定的意象认知体系,社会关系也由血缘关系主导转向多元化关系协同。据历史资料记载,早期古镇的社会关系受“礼俗社会”影响,以宗族为单位实现对里坊和田地的管控。随着城镇化进程的不断推进,半城镇化地区内的二产、三产比重逐步提高,而一产比重逐渐下降,宗族占有土地的范围不断缩减。在此影响下,过去围绕宗族和土地的“礼俗社会”逐渐消弭,不断走向围绕工业生产和旅游开发的“法制社会”,以血缘关系主导的传统发展路径受阻,各大宗族间的社会空间隔离被逐渐削减(图4)。同时,由于半城镇化地区的人口结构发生了较大变化,生活生产带来的社会联系不断深入村民的社会关系网络,弱化了村民对宗族宗祠和社神坛庙的认知,而且社会关系相互间的渗透和融合加剧。

图4 半城镇化地区社会网络变迁模式

5 半城镇化地区社会关联的影响机理

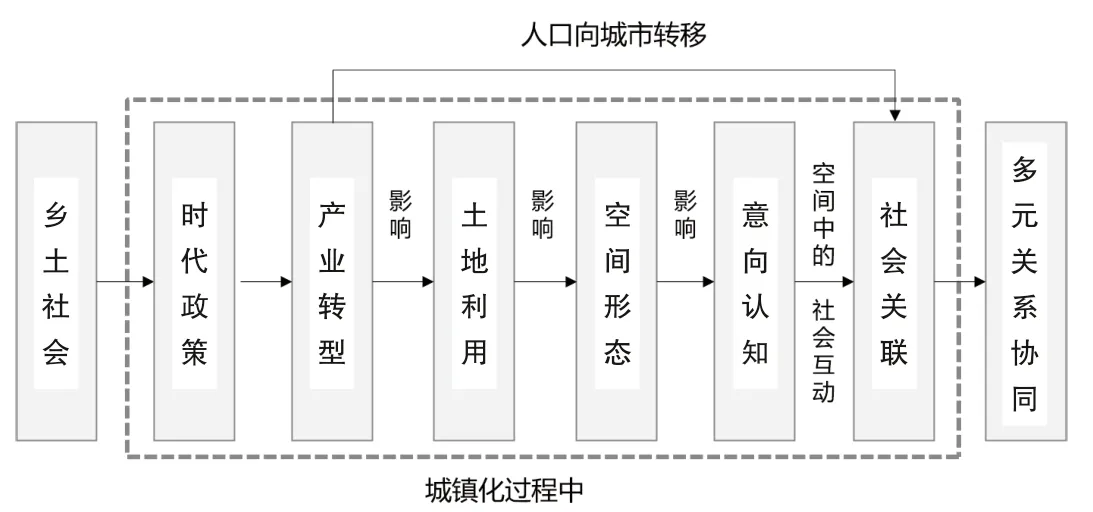

城镇化过程中村民的社会关系衍变呈现出较为复杂的机制(图5):

图5 城镇化过程中社会关系衍变机制

产业转型推动半城镇化地区传统物质空间结构改变。在明清时期,乡土社会中的村民通过开发沙田获得大量土地,并利用血缘关系网络形成便于宗族统治的片状坊里式街巷的传统村落结构。改革开放以来,随着中外资注入和村内工业化的双重驱动[7],商业、旅游业及工业等推动土地利用格局的变化,影响了相应的物质空间形态。旅游业的进驻让部分村民迁至外围,村民只能占据旧有的=农田来建屋居住,改变了过往以宗族为单位的居住体系;部分村民将传统民居出租给外来租户经营商业,土地利用发生转变。迁居村民以核心家庭架构为主,不再居住祖屋,而是较为分散地居住于现代农村自建房内。因此,庞大的宗亲家族逐渐被打散,半城镇化地区村民的生活逐渐和传统空间脱节。原有社会生活无法在空间上找到物质承载,而新使用的物质空间成为村民认知和交往的新地点,消解了过去以血缘关系为主的社会关系。

村镇血缘、地缘等传统关系边界消弭,受地区城镇化进程影响而呈现不同的融合状态。为探究不同地缘、血缘的村民在认知中是否存在传统宗族社会中的“边界”,研究将村民认知数据按村域划分为东西南北四村,按户主姓氏划分为何氏、村镇其它大姓及其它姓氏来进行方差检验。血缘方面上,不同姓氏之间未能呈现出传统社会的宗族社会联系差异(表5-1),不同宗族村民的社会联系边界在城镇化进程中逐渐消弭。但是村镇中具有丰厚历史的传统五大姓宗族对村镇意象位置的记忆显著强于非村镇传统氏族。地缘方面上,不同地缘属性的群体在社会联系上存在显著差异(表5-2),在村镇内历史意象留存较优的村域,村民之间的社会关联更强。而在历史意象留存较差的村域,尽管村民仍能记住意象的位置,日常生活也极少与这些场所产生关联。这种社会关系的差异与村民所属村域的城镇化进程具有明显关联。在城镇化过程中,农村向城市转移的人口和外来进入村镇的人员都推动着半城镇化地区村民社会关系的不断更迭,逐渐趋向于半熟人社会,使得村民的社会网络逐步趋向于多元社会关系的协同。

结论与讨论

在推动全域新型城镇化高质量发展的背景下,村镇意象风貌与社会网络是否在建设过程中得以保护与传承的问题尤为重要。在半城镇化地区,村镇意象认知是村民社会联系的重要验证。研究通过“意象认知-社会关联”的研究路径发现:

(1)意象认知过程中存在个体间的社会互动进而产生社会关系,其与其意象空间关联紧密,并形成差异化的社会网络。基于共场性概念,村镇公共空间是村民共同活动的依托,承载了村民的社会交往与集体记忆,意象认知从而与村民的社会关系紧密联系。村镇空间是一个有序且会发生变化的系统,不同级别、不同性质的公共场所因城镇化变迁而扮演不同的角色。在这些空间意象中,不同血缘和地缘关系的村民由于日常活动轨迹等差异而存在着空间意象认知分异,回应了本文的第一个研究问题。值得一提的是,村镇空间认知与社会关系在城镇化进程中不断变化,宗族宗祠、社神坛庙、生活生产功能的认知网络结构基于功能类型具体分为多个派系,揭示了认知网络与社会关系的差异化联系,同时也组成有层次的网络状结构。

(2)城镇化中的产业转型影响村镇土地利用格局与物质空间结构,进而影响村民主体的意象认知,也推动村民社会关系的多元化。在中国乡土社会中,人的社会关系以血缘、地缘等先赋身份为基础。然而20 世纪中叶以来,半城镇化地区部分土地用途的转变导致村镇意象空间系统的演变,进一步影响了村民的生活轨迹与社会交往,重构了村民的社会网络。受旅游开发、商业等多方面的影响,此类地区个体流动性增加,家族规模缩小[44]38,以宗族血缘为基础的核心网络也逐渐式微。其社会网络逐渐由以血缘为主衍变为多元社会关系协同,异氏村民的认知边界也逐渐消弭。研究在数据量化中发现,半城镇化地区空间意象的变迁削弱了传统以血缘关系为主导的社会关系,但强化了地缘和生活生产等相关的社会关系,辩证性地回应了本文的第二个研究问题。

(3)半城镇化地区的意象衍变与社会关系的关联机制,推动地区原真性开发与保护的意义思考。社会关联是村镇原真性建构的重要基础。研究通过空间意象透视潜在的村民社会关联,从村民自下而上的研究视角导向村镇保护规划的重点意象要素,对传统空间意象研究尝试做出一定的理论突破。根据村民认知拓扑网络稳定性与派系划分,村民的认知特征与逻辑可被纳入保护策略中,关注认知网络中的重要节点,有助于针对性地盘活村镇空间,以维持乡土意象系统与村民社会网络,并延续村镇空间城镇化过程中的原真性实践与乡土性保护。相较于自上而下的保护导则,基于村民社会关联的发展策略更有利于激发村镇发展的内生动力[49]。

本文通过网络分析视角证实了意象认知过程与社会联系产生过程的逻辑相似性,构建起城市意象与社会网络的理论联系。研究在实证中,通过村民意象认知呈现岭南半城镇化地区的空间变迁现状,剖析其社会关系在城镇化进程中的变化规律与机理,探索了深入意象认知内在逻辑的网络分析方法,为半城镇化地区的历史意象保护与基于村民认知的原真性再利用提供科学依据。意象认知网络实际上是地方文化乃至整个村镇乡土变迁在特定空间的投射,意象认知差异是村镇乡村性差异衍化的体现。乡村性是通过社会建构的,它嵌入在村镇发展的过程中,存在着消减和同质化的危机。本文正是通过意象观察乡村空间在村民意识与社会关系中的建构,从其社会关系与差异性理解半城镇化地区的社会变迁机理,助于避免村镇发展过程中的伪乡村性[50]与原真性丧失[51]。在岭南快速城镇化的背景下,对重要村镇原真性的开发保护不止于历史建筑保护等“表皮化”建设,让村镇更新的多元主体意识到村镇意象所承载的社会价值,帮助规划管理者重新认识和构建意象与村民之间的联系尤为重要。

致谢:感谢龚翼、张乔嘉、岑晓璇、陈佳鸿等相关同学在数据采集中的辛勤劳动!

图、表来源

图2:作者调研收集所得;

图3:作者基于调研数据进行整理绘制;

表1、2:作者调研收集所得;

表5:作者测算所得;

其余图、表均由作者绘制。