走向“真实情境”的语文阅读教学与指导

韦 伟

(无锡市梅里中学, 江苏 无锡 214112)

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中提及的“真实情境”内涵深邃,譬如“真实的语言运用情境”[1]“在真实生活情境中语言运用的实际表现”[2]和“在真实情境中表现出的情感态度和语言能力”[3]等——对这一概念的理解和认识亟须厘清和界定。

事实上,它既不能简单定义为由字到篇的单位延展或语言单位的有机关联,也不能片面理解成激发学习兴趣和思想情感的情境教学手段。质言之,它不只是情境语境、虚拟语境和上下文语境等,也不全是个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境三种。对“真实情境”的本质认识要放置到人类学情境学习观视角中做理性审视:“真实”指向实践共同体,教师提供真实而丰富的学习信息与学习资源,学生尽情享用,真切体会,充分利用,真实学习;“情境”指向言语实践活动,呈现出“语言规则与规律”与“语言运用活动及其产物”双方构成的互动关系,即前者对后者的制约,后者对前者的能动。显而易见,这里的“真实”是隐喻性的,是教师真实地教与学生真实地学的辩证统一;“情境”也是隐喻性的,是对语文学习共同体复杂关系的召唤与吸引[4]。

下面,笔者进一步阐释在阅读教学与指导中落实“真实情境”的一些看法和做法,以供参考。

一、“真实情境”阅读教学的缺失现象

阅读在于理解,即将文本之物纳入认知系统,在转为认知符号的同时与现有的知识加以链接。而在阅读教学中创设真实情境,旨在赋予学生习得的知识与获得的能力以意义和价值,以此便于理解或加深理解。纵观当下阅读课堂要么因知识的匮乏或方法的缺失而“凌空蹈虚”,要么因指向的含糊或观念的扞格而“弄虚作假”,其“真实性”的特质没有得到有效彰显。具体如下:

(一)虚无:热衷“情境体验”而忽视文本

阅读课堂不只是感性而有情韵的,也要是理性而又深邃的。倘若教者只是利用情境的外衣引导学生“体验文本”,或是以生活体验结合文本内容,或是用文本内容联系生活体验,学生学习的内驱力丧失,文本价值也随之削弱。这种徒有其表的虚假做法,非但与文本语境存在隔膜,更是无法拓展学生的人生经验。

(二)浅显:膜拜“激情激趣”而轻视深入

阅读教学中的情境创设不只是为激发阅读兴趣的教学手段,更是驱动文本阅读的素养载体。那一张张动画,一段段歌曲,一个个教具只能促进和深化学生对文本内容的理解和掌握,但无法培养挑战和解决真实问题的能力,更奢谈对未来社会的联想、思考和创造。这种仅是激情激趣而忽视素养培育的浅薄做法,是其弊病之一。

(三)失实:专注“自圆其说”而无视教材

朗诵会的举办、微信号的推广和宣传册的策划等学习情境的创设只是教者在课堂中自顾自地出示、推进和解决任务,沉溺在所谓的“任务情境”中无法自拔,全然忽视教材编者的设计意图、文本自身的事理情理以及学生个人的生活经验等。这种罔顾真实的情境创设既与文本的教学逻辑产生疏离,又背离了教材编者的初衷。

二、交际语境给真实情境阅读“参考”

在阅读教学中强调“交际语境”,就是要求教者创设“真实情境”:它不仅是当今社会培育人才素养的现实要求,更是语文教育语言观的变革转型和阅读教学有效性的内在要求[5]。质言之,“真实、富有意义的语文实践活动情境”[6]将学生阅读文本的整个过程放置于真实或拟真的生活情境、任务场景或者具体语境之中,引导学生明确阅读活动中的读者意识、目的意识、文体意识和语体意识等,从而最大程度地接近现实生活的真实阅读,最终指向技能培养、生成需要和心灵成长等。

(一)凸出读者意识

阅读活动中的读者(学生)不该是配角,“真实情境”让学生与文本中的作者进行一场平等对话,一跃成为与作者进行思想对弈和文字博弈的“理想读者”。真实情境是撬动阅读教学的支点,而那些被语文知识包裹的“情境”不需要通过教者分析和讲解而“他明”,而是经由“情境”的演绎和推动而“自明”。因此,阅读过程之中的语文知识是通过学习经验而被情境化的;学生是作者的“知音”或“最佳听众”,正努力“与文本结构的暗示方向吻合”。

(二)明晰创作意图

在上述的“语言规则与规律”与“语言运用活动及其产物”的互动之中,语篇的“创作意图”和“表达形式”之间存在一一对应的共存关系。如果说写文章是为了传达信息、分析经验、劝说议论或审美娱乐,那么读文章就是收集信息、获取经验、丰富认知或陶冶性情。真实情境的创设能凸显这二者之间的关联,将学生与文本的距离进一步拉近,通过语篇话题内容的梳理、语篇文体选择的体认和语言表达方式的品鉴等学习任务,明确、清晰和理解写作目的对语篇话题、文体和语言的选择具有导向、选择和塑造作用。

(三)遵循依体定教

“依体定教”是阅读教学的本色,辨体、定性、选点和操作是其分路径。其中,“辨体”是辨析文体本质,选择与之适切性最高的“真实情境”去呈现,力求与文本气质严丝合缝;“定性”是锚定文体个性,将“这一篇”中的文体知识融于“真实情境”,凝练出最为适切的学习任务;“选点”是甄选文体内容,在关照课标、学情和教材编者意图的同时整合学习内容和资源,提炼语言实践活动,实现自主、合作、探究的学习;“操作”是通过创设依照学习逻辑,贴合学习经验,激发探究欲望的“真实情境”驱动学生真实性地学习知识和创造性地运用知识。

(四)关照言语形式

索绪尔提出“共时”和“历时”两种研究语言方法的语境观,对阐释“真实语境”大有裨益。一方面,共时语境观要求学生学习语言在某一时刻的情况,诸如字词含义、赏析语句和语篇风格等;另一方面,历时语境观要求学生探究语言在发展长河中的演变历史,诸如字源考据、版本对照和语义流变等。基于此,“真实语境”既要关注“言语内容”,又要聚焦“言语形式”:前者是阅读教学的原始根基[7],即引导学生理解其中所表现的思想和情感,明白了语篇“说了什么”;后者是阅读教学的生命脉搏[8],即引导学生掌握言语形式的运用规则,掌握了语篇“怎么去说”。显然,后者尤为关键。

三、统编教材让真实情境阅读“落地”

自统编教材推广以来,语文学科的育人目标逐渐转移到“培养全面发展的人”的“人”之上,学生的理性思维、质疑能力和批判精神得以充分发展。这不得不归功于教材聚焦“学习指导”、导向“思辨读写”和注重“多元融合”的编写特色;与此同时,这种为学生成为独立而成熟的学习者的设计意图也给“真实情境”的落地创造了巨大空间。

(一)真实情境操控阅读教学的“总开关”

无论是单元导语的研读,抑或是文后习题的关注,这些助读系统给“真实情境”的创设指明了教者的教学方向,确定了学生的学习骨架。具体而言,单元导语介绍了人文主题,明确了语文要素,透射出教材双线组元的逻辑内理;文后练习中的“思考探究”从课文的内容、情感和主题等方面呈现“这一篇”的学习内容,而“积累拓展”指向“积累与品味”和“拓展与延伸”,立足“这一篇”去推荐“一篇篇”。倘若“真实情境”的创设能够关照以上内容,在读取助读信息和明确学习方向的基础之上设计指向言语实践过程的学习任务,定能促进学生分析、评价和创造等高阶思维的综合发展,从而促进学生与情境的深度互动。譬如,郑振铎的《猫》是七年级上册第五单元的教读课,该单元人文主题是“生命之趣”,语文要素包括“在默读中勾画摘录”和“概括文章的中心”;该课文的习题系统由五道题构成,分别是内容梳理、结构把握、主旨思考、语言品析以及文本拓展。基于此,笔者设计如下真实情境:

【猫眼看人·书内心】为了让第三只猫的魂灵得以安息,我们准备为它开一场追思会,让猫发声。请你默读课文,以猫的口吻,说一说与你共处的那些人类到底是怎样的?

该情境是“动态的充分参与过程”[9]的典型,即学生在教师提供真实而又丰富的学习信息与资源之下接近共同体中的各个成员(同学等),得以充分地接触、参与和内化。在《猫》的阅读活动中,学生转换视角,以“猫”眼见“人”,于是人性的阴暗一一幻化:最爱猫的三妹也未必真爱,只是视为“玩物”;表面儒雅的“我”也缺少理智,武断而主观;温柔的妻子声声如刀,实则冷漠自私;其他人也都缺少对生命的同情和尊重。就像这样,学生在感知、体验、顿悟之中,逐渐步入文本内核:优秀作品思想深邃,不会只含纳一种意图——“我”的呼告和忏悔,只知向猫,不知向人,而对身边弱小、无辜者视而不见,可见“知易行难”。

(二)真实情境揭示阅读教学的“真面目”

真实情境的设置目的不光是在引导学生习得必要的语文知识,还要培养必需的语文能力和训练适当的学习策略,从而克服“重解读文本内容,轻语文要素落实”的弊端。简言之,在真实情境中聚焦语文要素方可探求阅读教学之道。统编教材中蕴藏了诸多语文要素的密码,它构建了以语文能力培养为主线的层级序列结构,为学生在真实情境中走向真正阅读给足条件。一方面,在真实情境中落实单元目标中的学习重点。教学课文就是要明确“这一篇”课文在整个语文知识体系结构中的地位,依据单元目标中的具体内容明确学法。另一方面,在真实情境中理解文本特质中的学习内容。教学“这一篇”就要提前剖析文本体式、分析文本特质和把握阅读取向,这对遴选阅读策略和方法很有必要。譬如说,《伟大的悲剧》是作家茨威格在整理“斯科特日记”基础上发挥文学手段再现历史场景的文学性传记。对这一文体本质属性“真实性”的探寻,教者可设置“比较斯科特日记和茨威格传记”的真实情境落实。具体如下:

【写景对比】

①外面刮着暴风雨。——《斯科特日记》

②清早起来,他们朝外一看,外面是狂吼怒号的暴风雪。——《伟大的悲剧》

【语言对比】

③他说:“我只是到外面去一下,可能要多待些时间。”——《斯科特日记》

④奥茨突然站起身来,对朋友们说:“我要到外边去走走,可能要多待一些时候。”其余的人不禁战栗起来。谁都知道,在这种天气下到外面去走一圈意味着什么。——《伟大的悲剧》

【画面对比】

⑤他出去了,进入了茫茫暴风雨中,我们从此再未见到他。——《斯科特日记》

⑥劳伦斯·奥茨这个英国皇家禁卫军的骑兵上尉正像一个英雄似的向死神走去。——《伟大的悲剧》

该情境是“历时语境中语言运用活动及其产物(文体鉴赏)”[10]的典型,即分析《伟大的悲剧》对“文学性传记”这一文体审美规范的顺应的能动作用[11]。在“写景对比”中,②句拟人修辞力展暴风雪环境的险恶,较之①句更具毁灭、肆虐和吞噬的意味;在“语言对比”中,其余人的状态描写和心理独白的加持,让④句中奥茨的语言描写更具张力,一种“死亡之悲”的怜悯情绪渲染开来;在“画面对比”中,⑥句中直白的比喻修辞将奥茨直面死亡而不拖累同伴的大无畏精神得以凸显,较之⑤句还洋溢着作者对传主浓烈而深沉的人情味。这种探究传记“真实性”依据的言语实践活动,不仅是体会作品的写作特色,还是认识作者的写作意图,恰如茨威格所言:在我的传记文学中……只写那些保持着崇高精神的人物。可见,这篇“文学性传记”是作者茨威格本着真诚的交际原则,通过真实再现传主斯科特的人生经历和典型事迹,激励读者学习斯科特的品质情操[12]。

(三)真实情境创生阅读教学的“脚手架”

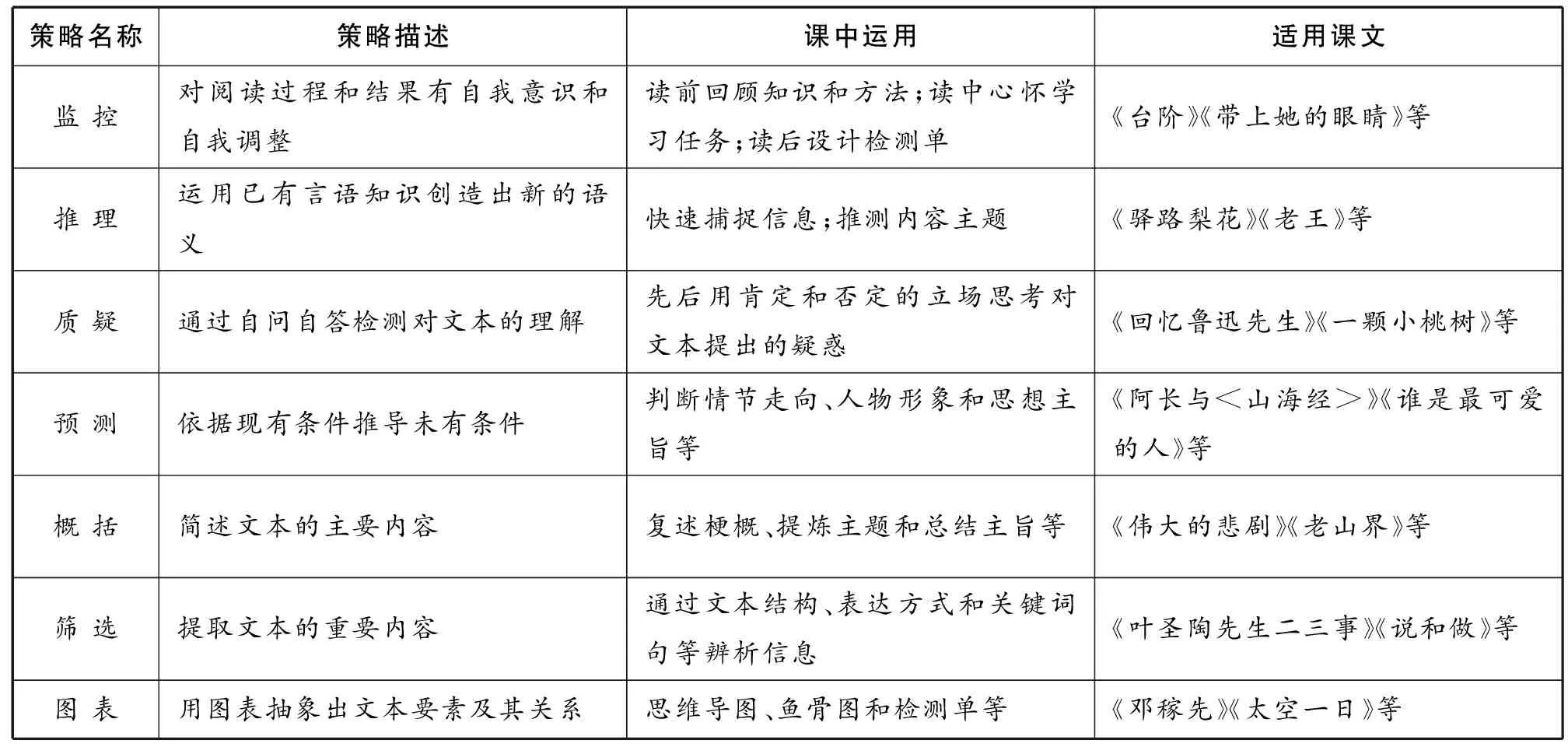

统编教材强调精读、跳读、浏览等阅读策略的养成,因而教者要关注不同阅读策略所适用的真实情境,并在运用阅读策略的真实情境中真正落实“随文而教”。以七年级下册为例,笔者整理出如表1的阅读策略的分类与名称供教者创设情境作为参考,明确“教策略”是解决阅读教学难题的正道,以此纠“教课文”之偏。比如,表中的策略都是读者自如选用理解各类文章的规则、方法或技巧,监控、推理和预测等是关于如何运用策略的元认知策略,而概括、筛选和图表等是促进对文本有效理解的认知策略。面对这些策略,教者既要重视元认知策略的形成,让学生在真实情境中化身阅读的自我管理者;也要分解认知策略的思维动作,让学生在真实情境阅读中有章可循。为培养学生自我监控的能力,笔者为《带上她的眼睛》设计如下真实情境:

表1 统编语文教材七年级下册中阅读策略举隅

【阐释缘由·赏特色】编辑听完你的转述之后,很是满意;但刊物主编要再审。倘若科幻小说仅有科幻味道还远远不够,在写法上是否还有其他的特别之处呢?请你再次浏览课文,圈点勾画。

该情境是“辨析、选择、提取阅读材料中有用信息”的典型,即学生立足关键语句思考文本中“设悬释悬”和“对比衬托”的两处写作技法。情境中的“圈点勾画”实则是传统读书方法中的“点评”,也是阅读策略中的“筛选”,还是促使学生走进自主深度阅读的有力抓手[13]。诸如“主任让我再带一双眼睛去”等“悬念”勾起阅读欲望,“所谓眼睛就是一副传感眼镜”等“释念”则解释了悬念,从而激发阅读的紧张与期待。再如“广阔的草原上到处点缀着星星点点的小花”的优美与“炽热的岩浆刺目地闪亮着,翻滚着”的壮美形成审美对比,在安适感和距离感的交织之中凸显“她”的无怨无悔和敬业乐业,给人一种无与伦比的震撼、净化和升华。

四、中考命题为真实情境阅读“导航”

基于真实情境的阅读命题通过情境综合呈现出“整体立意”“联结策略”和“情境模拟”的任务,指向“学习行为”的测评,而非单一的知识点、能力点和训练点。这种命题是照映学生真实阅读的一面镜子,也给真实阅读“保驾护航”。

(一)着眼于“整体性”

阅读理解的试题命制要注意整体立意,引导学生进行一次主题性、整体性和综合性的学习。有试卷中将阅读理解放置在“第二站 打磨刊物内文”的“第二步 刊物研读”版块,又分“插画设计”“设计批注”“撰写微点评”三部分,分别指向内容大意的概括、人物形象的分析和文本主旨的把握。而放眼整张试卷的情景设置又是“小人物 大情怀”主题的校级刊物制作活动,后分“设计刊物外观”“斟酌刊物内文”和“感悟编者后记”三个部分进行。

(二)着力于“联结点”

众所周知,任何文本都是其他文本镶嵌和拼接的结果。阅读理解的试题命制要创造多种形式和多种文本混合的阅读现场,引导学生在互文关系中发现深层次的文本要旨和文本意趣。所以说,阅读测评中的真实情境要提供阅读策略或方法,促使学生在其引导下获得新的阅读体会和阅读成长。在与课内教材的联结、与学法策略的联结和与生活体验的联结之中,真实情境的命题设置培养学生的阅读思维和阅读习惯。

(三)着落于“情景化”

在真实情境下开展阅读测评要利用任务驱动吸引学生积极参与言语实践活动,将“考点”巧妙隐含于“任务情境”之中,实现“解题”到“解决问题”的转变。阅读试题的“真实情境”设置要体现真实性、情境性和过程性。具体而言,知识运用的考查要在真实的情境中真实地解决,学生角色的定位要反映出知识点和价值观的深度融合,情境活动的状态要呈现出学生的自主发掘、自觉提取和自动体验的特点。

总而言之,建构阅读教学的“真实情境”,既要从交际语境要素中寻找创设的灵感,也要在语文教材这一凭借中施展落实的空间,还要立足选文特定的审美规范,选择合宜适恰的语境视角,设置真实丰富的学习任务。