妇幼保健院医务人员工作家庭冲突对职业倦怠的影响:抑郁情绪的中介作用

黄金丹,马强,高月霞

(1.南通大学公共卫生学院,江苏 南通 226006; 2.南通大学附属妇幼保健院,江苏 南通 226006)

职业倦怠指个体在工作重压下产生的长期身心疲劳与耗竭的状态,是一种包括情绪衰竭、去个性化、成就感低落三个关键特征的心理综合征[1]。近年来,医务人员工作强度增大,当长期面临超负荷的临床医疗工作时,工作中的精神内耗则会加剧职业倦怠的发生,医务人员已逐渐成为职业倦怠的易发群体[2]。医务人员的职业倦怠不仅影响其心理健康,而且关系着患者满意度和医疗服务质量等[3]。在新生育政策背景下,城乡逐步建立以妇幼保健院为龙头、覆盖全市的县-乡-村三级妇幼健康服务网络[4]。妇幼保健院医务人员面临着更多高危孕产妇、儿童救治及妇幼民生项目辖区管理等任务的挑战,需要投入大量时间和精力,职业倦怠风险较高[5]。鉴于此,了解妇幼保健院医务人员职业倦怠的影响因素及作用机制非常重要。

多项研究结果表明,工作家庭冲突已成为职业倦怠的重要预测因子[6]。资源保存理论被最早也最常用于解释职业倦怠的形成机制[7]。该理论认为在工作和家庭两个重要生活领域中,当个体过度消耗一个场域中的资源导致无力在另一场域中投入资源,就会产生工作家庭冲突[8]。持续的冲突会产生资源枯竭感,个体为了保存现有资源,不再向工作中投入资源便导致职业倦怠的发生[7]。文艳红等[9]对三甲医院医务人员调查中也发现,工作家庭冲突能够显著正向预测医务人员的职业倦怠水平。工作家庭冲突是十大工作场所的压力源之一[10],医院管理者如何在医务人员工作家庭冲突剧增时采取有效措施减少职业倦怠的发生是目前研究的新热点。

既往研究探讨了工作家庭冲突作用于职业倦怠机制中可能起作用的个人因素,如情绪特质[11]、人格特质[12]等。抑郁情绪作为一种典型的负面情绪,普遍存在于生活各个领域,是个体无法应对压力性事件而导致的一种消极情绪状态[13]。工作和家庭之间呈相互依赖关系,当工作和家庭相互竞争引起资源损耗时,个体表现出高水平的抑郁情绪[14]。情感事件理论[15]认为当事件让个体经历强烈的情绪感受时,可通过情绪反应影响态度或行为。个体工作家庭冲突事件频发,无法缓解的抑郁情绪渗透到工作中,遭受情绪衰竭痛苦的个体,易产生消极的态度,从而造成职业倦怠[11]。

妇幼保健院医务人员面对孕产妇及儿童这类特殊群体,工作中承受的心理压力较大[16]。新医疗改革背景下,经历高水平工作家庭冲突的妇幼保健院医务人员将抑郁情绪带入工作之中,是否会引发职业倦怠尚需进一步研究。据此,本研究以资源保存理论为基础,根据情感事件理论模型,综合相关文献,提出假设:抑郁情绪在妇幼保健院医务人员工作家庭冲突与职业倦怠之间起中介作用(研究假设模型如图1),旨在进一步探讨妇幼保健院医务人员职业倦怠的影响因素,为降低专科医院医务人员职业倦怠水平提供实证参考。

图1 研究假设模型

1 对象与方法

1.1 对象

2022年2月至4月,研究小组采用便利抽样法对南通市某三甲妇幼保健院的医务人员进行调查,向被试发放纸质问卷,要求他们在30分钟内完成全部问卷。本次调查共发放问卷784份,回收有效问卷769份,有效回收率98.09%。纳入标准:①在该单位从事医务工作满12个月;②无酒精、药物成瘾史,无精神障碍;③无精神疾病相关药物的使用史;④自愿参加该项调查研究的医务人员。排除标准:①工作年限<12 个月;②实习或规培人员;③近期经历过异乎寻常的应激事件者;④问卷调查期间外出的医务人员,包括休假、病事假和外出学习进修者。符合纳入标准的医务人员769名,其中女性657人(85.44%),男性112人(14.56%);妇产科医务工作者240人(31.21%)。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表

本研究采用自行设计的问卷调查表,题项包括性别、学历、是否妇产科医务人员、岗位类别、夜班情况和加班情况等。

1.2.2 工作家庭冲突量表

本研究采用Carlson[17]等于2000年设计的工作家庭冲突量表(Work Family Conflict,WFC)。该量表共有18个题项,包括2个维度:工作对家庭冲突和家庭对工作冲突。各条目采用从1(完全不符合)~5(完全符合)5级评分,总分18~90分,总分越高,表示面对的工作家庭冲突的程度越高。以平均分45分为临界值,高于45分为高工作家庭冲突。本研究中,该量表Cronbach’s α系数为0.962。

1.2.3 职业倦怠量表

本研究采用Maslach和Jackson[18]编制的职业倦怠量表——通用版(Maslach Burnout Inventory General Survey,MBI-GS)。此量表共有16个题项,包含3个维度(情绪衰竭、去人性化和个人成就感低落),将所有条目得分相加,总得分除以16后乘以20,最终得分越高表示职业倦怠感越强。以得分50分为临界值,得分小于50分表示无职业倦怠,50~75分表示有轻度职业倦怠,76~100分,表示有重度职业倦怠。本研究中,该量表Cronbach’s α系数为0.858。

1.2.4 抑郁情绪量表

本研究采用美国精神病学会制定的《精神疾病的诊断和统计手册》诊断标准制定的抑郁症筛查量表(Patient Health Questionnaire-9,PHQ-9)[19]。此量表由9个条目组成,各条目采用0(没有)~5(几乎每天)5级评分,总分0~27分。根据最近两周的情况回答问卷,得分越高抑郁情绪越严重。本研究中,该量表Cronbach’s α系数为0.941。

1.3 统计学方法

应用SPSS 26.0软件对数据进行描述性分析、Spearman相关性分析。分类变量以频数表示,连续型变量以平均值(95%置信区间)表示。以职业倦怠作为因变量,调查获得的人口学特征、工作家庭冲突、抑郁情绪等指标作为自变量,分类变量采用卡方检验。同时为了能够有效地检验一个变量是否在自变量与因变量关系中存在中介作用,采用Hayes[20]编制的SPSS宏程序PROCESSv4.1中Model4 (简单中介模型)进行中介作用检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 工作家庭冲突、抑郁情绪、职业倦怠得分情况

妇幼保健院存在高工作家庭冲突的医务人员为350人,检出率45.51%;有抑郁情绪的医务人员为369人,检出率47.98%;有职业倦怠的528人,检出率68.66%。

2.2 不同个体特征组对职业倦怠的影响

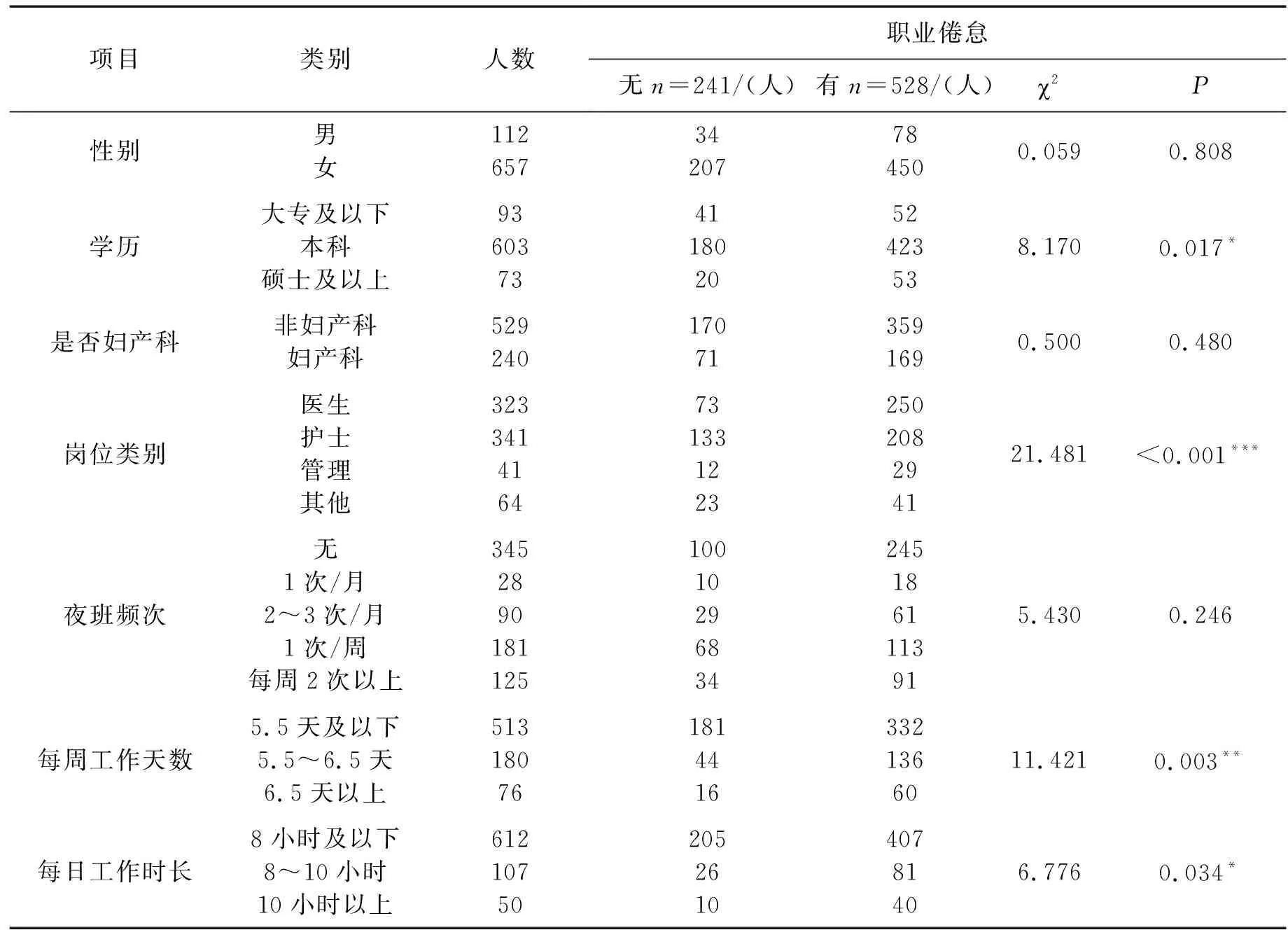

不同性别、是否妇产科人员、夜班频次对职业倦怠的发生差异无统计学意义(P>0.05)。不同学历、岗位、每周工作天数对医务人员职业倦怠的发生差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表1。

表1 不同个体特征组的妇幼保健院医务人员职业倦怠情况

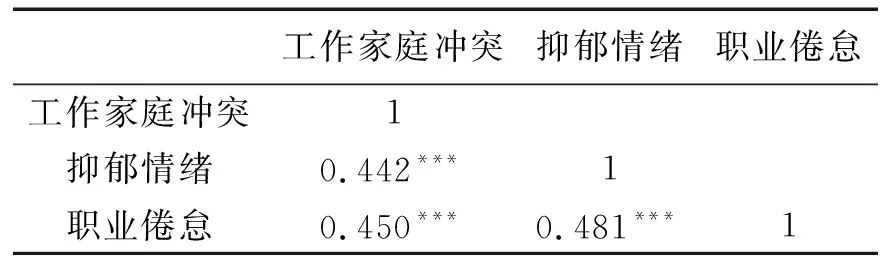

2.3 各变量相关性分析

Spearman相关性分析(结果见表2)显示妇幼保健院医务人员工作家庭冲突与职业倦怠呈显著正相关(r=0.450,P<0.001),抑郁情绪和职业倦怠呈显著正相关(r=0.481,P<0.001),工作家庭冲突与抑郁情绪呈显著正相关(r=0.442,P<0.001)。

表2 工作家庭冲突、抑郁情绪、职业倦怠相关性分析结果

2.4 抑郁情绪在医务人员工作家庭冲突与职业倦怠中的中介作用

采用Hayes编制的SPSS宏程序PROCESS v4.1中Model 4进行中介作用分析,将人口学变量中对职业倦怠得分有统计学差异的变量:学历、岗位类别、每日工作时间、每周工作天数做控制变量处理,对抑郁情绪在工作家庭冲突与职业倦怠之间关系中的中介作用进行检验。结果表明,医务人员工作家庭冲突对职业倦怠有正向预测作用(β=0.427,t=12.955,P<0.001),工作家庭冲突对抑郁情绪有正向预测作用(β=0.410,t=12.392,P<0.001),且当放入中介变量抑郁情绪后,工作家庭冲突对职业倦怠依然有显著正向预测(β=0.277,t=8.250,P<0.001)。见表3。

表3 抑郁情绪在工作家庭冲突与职业倦怠中的中介作用检验

进一步对抑郁情绪的中介作用进行Bootstrap检验,结果见表4。总效应、直接效应和间接效应三条路径中的95%置信区间均不包含0,进一步证明抑郁情绪的中介效应存在,其中总效应为0.325,中介效应为0.114,因此中介效应占总效应的35.08%,即工作家庭冲突对职业倦怠所产生的效应有35.08%是通过抑郁情绪这个中介变量来达成。

表4 抑郁情绪的中介效应Bootstrap检验

以上数据结果进一步证明研究假设成立,最终得到抑郁情绪的中介效应模型(图2)。

注:***P<0.001。虚线为工作家庭冲突到职业倦怠的直接效应系数。图2 抑郁情绪的中介效应

3 讨论

3.1 妇幼保健院医务人员职业倦怠现状及不同个体特征的影响因素分析

本次调查的南通市某三甲妇幼保健院,其医务人员职业倦怠发生率为68.66%,与2020年江苏省三级医疗机构的发生率(68.1%)调查结果接近[21],略高于2021年我国医务人员的总体发生率(65.57%)[22]。本研究结果提示妇幼保健院医务人员职业倦怠发生率处于较高水平。分析原因如下:一是因本研究样本来源于专科医院及研究选用的测量工具与已有研究有差异性。二是现行的医疗政策下,医疗行业内卷、医院的国考指标排名、超负荷工作强度、医患关系的紧张、晋升通路的变窄等因素,让医务人员精疲力竭[2,23]。妇幼保健院医务人员作为妇女儿童健康事业的先锋,长期处于快节奏、高负荷工作状态,以致职业倦怠普遍[24]。三是本研究进行时恰逢该地区新冠病毒疫情期间,医务人员的职业倦怠问题相比平时更为突出[25]。

在人口学变量中,学历、岗位类别、每周工作天数、每日工作时长对职业倦怠发生有统计学意义。本研究显示,学历越高的人职业倦怠发生率越高,和既往的研究一致[26]。考虑可能是高学历者被赋予更多的科研工作,自身期待值相对偏高,一旦难以平衡临床和科研工作,职业倦怠发生率便上升。提示医院管理者要关注高学历者的心理健康,才能帮助其获得更高成就感。本研究中医生的职业倦怠检出率最高,和之前的研究一致[27]。这可能因为临床医师居于各科室最重要、最核心的岗位,工作量及工作责任相对较大。医生大多数对工作认真负责,更容易倾向牺牲家庭时间用于工作,一旦不能协调工作与家庭责任,将承受事业和家庭的双重压力,职业倦怠感加重[16]。本研究还提示妇幼保健院医务人员每周工作天数和每日工作时长都存在超负荷情况,医务人员需随叫随到,使其身心疲惫和精力匮乏,产生职业倦怠。因此,单位管理者要适度降低医务人员的工作量,进而降低因过量工作干扰家庭生活引起的职业倦怠风险。和既往综合医院研究[26]不一致的是,本研究提示性别、科室是否妇产科对职业倦怠发生无统计学意义。这可能有以下原因:本研究所选取的妇幼保健院,女性占比85.44%,在双职工家庭普遍存在的当下,男性女性都有兼顾工作和家庭的责任,性别界限逐渐模糊化,医务人员不因性别感到负面压抑情绪。即使科室不同,医务人员同样也都面临平衡家庭与工作压力冲突的问题,职业倦怠水平相当。另外,本研究还提示夜班频次对职业倦怠发生没有统计学意义,这与既往研究不一致[27],可能因为样本医院制定了合理的轮班制度及灵活的排班政策,医务人员能更好地参与家庭生活。

3.2 妇幼保健院医务人员工作家庭冲突、抑郁情绪和职业倦怠相关性分析

相关性分析结果显示,妇幼保健院医务人员工作家庭冲突和职业倦怠正相关,工作家庭冲突水平越高,职业倦怠越明显,这和既往研究结果一致[28-29]。与其他医院模式不同,在中国孕产妇与医务人员有着独特的信任关系,大多数孕妇的产前检查和分娩都是由同一位医生完成的,妇产科相关医务人员随时待命已是常态。医务人员没有足够的时间和精力照顾家庭,呈现较高水平的工作压力,导致倦怠风险因素的增加[28]。本研究中抑郁情绪与工作家庭冲突、职业倦怠均正相关,和先前研究结论一致[29-30]。医务人员难以协调的工作家庭冲突转化为一种压力,持续恶化,滋生抑郁情绪。强烈的抑郁情绪将持续激活医务人员的消极思维[13],进而导致工作目标和服务质量降低,增加职业倦怠的可能性。因此管理者要帮助医务人员平衡工作与家庭的关系,关注其情绪健康,并及时疏导其抑郁情绪,积极提高医务人员应对压力环境的能力,帮助他们摆脱职业倦怠。

3.3 妇幼保健院医务人员抑郁情绪在工作家庭冲突和职业倦怠间的中介作用

本研究显示,抑郁情绪在妇幼保健院医务人员工作家庭冲突和职业倦怠间起中介作用,佐证了情感事件理论中情感反应在事件和态度之间的中介作用[15]。工作家庭冲突作为负性事件,极易引起人们情感波动并陷入抑郁情绪的困境,进而通过抑郁情绪增加职业倦怠的风险[31]。有抑郁情绪的个体常表现为焦躁不安、工作拖延、社交回避、情绪不稳定等,情绪特质与职业越来越不匹配,加重职业的不适感,最终导致职业倦怠水平的提高。同时情感事件理论也强调环境对工作态度的直接影响[15],医务人员无力改变高工作家庭冲突的环境时,工作中不可避免产生无力感、无价值感,导致职业倦怠感加重[11]。医务人员如果缺乏缓解冲突事件的有效手段,情绪反应长期处于负面状态,累积过多的抑郁情绪,积极的情绪资源被耗竭,工作态度便会越来越消极,这一过程也符合资源保存理论中的螺旋丧失效应[32]。因此,妇幼保健院管理者不仅要帮助医务人员平衡工作和家庭的关系,同时也要关注影响医务人员抑郁情绪产生的相关因素,采取积极有效的措施不断改善医务人员的职业倦怠水平。

4 研究启示

工作家庭冲突对妇幼保健院医务人员的职业倦怠有直接正向预测作用,抑郁情绪在妇幼保健院医务人员工作家庭冲突和职业倦怠之间存在中介作用,这一结果可以为医院管理层缓解员工职业倦怠工作提供新的视角和着力点。管理者首先应清晰认识并定期评估医务人员职业倦怠程度,为医务人员创造积极的工作氛围,给予职业关怀,做好员工的保障性服务;重视医务人员的个人工作及家庭生活,积极帮助他们协调工作和家庭需求;帮助医务人员建立良好的团队合作体系,鼓励增加同事间的互动交流,从而能及时倾诉并排解负面情绪;科学核准劳务价值,完善收入晋升激励机制,提升员工职业价值感;建立合理的人性化轮班制度,减少医务人员工作强度;定期举办心理健康讲座,重点干预深陷抑郁情绪困境人员,切实保障医务人员的情绪健康。总之,医院管理者可通过解决医务人员的工作家庭冲突问题,进而降低医务人员职业倦怠水平;还可通过增强医务人员工作生活中积极情绪感受,提高医务人员的生命质量和医疗服务质量。