相对制度韧性:新兴大国差异化崛起的内在逻辑

涂明辉

一、问题的提出

2010年以来,特别是在美国总统奥巴马第一任期中期选举之后,秉持“传统现实主义”的军方和保守派、以罗伯特·卡根(Robert Kagan)为代表的新保守主义者联合“承认对中国和平演变失败”的自由主义者共同推动美国对华“遏制政策”,(1)刘建飞.美国对华政策何以“逆转”[J].探索与争鸣,2010(12):4-8.中美关系开始恶化。2017—2020年,美国相继在《美国国家安全战略报告》《美国国防战略》《印太战略报告》《美国对中国战略方针》等报告中,分别从对手、目标、策略、行为四个方面重构中美关系发展基调——以大国竞争为战略目标,视中国为战略对手,在印太地区就经济、价值观、安全等领域与中国进行战略竞争。至此,美国放弃对华遏制加接触政策,转向对抗。首先,在特朗普政府执政中期开始的美国与中国的贸易摩擦和科技竞争被视为美国对华“新冷战”的开端,中美关系降至冰点。其次,拜登政府上台后,中美关系依旧如履薄冰,“安克雷奇会晤”并未就双方关切达成共识。再者,拜登在其百日执政演讲中继续指责中国的人权问题、不公平竞争,以及中国在生物、能源、高端制造产业中的竞争态势,并美化印太战略预防冲突的正当性。(2)The White House.Remarks by President Biden in Address to a Joint Session of Congress[Z/OL].(2021-04-29)[2022-09-14].http://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/29/remarks-by-president-biden-in-address-to-a-joint-session-of-congress/.最后,从美国第117届国会通过反华色彩浓重的《2021年战略竞争法案》(3)The Congress.117th Congress of S.110-Strategic Competition Act of 2021[Z/OL].(2021-04-21)[2022-09-14].https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1169/text#toc-id2f80dc415e2e41388bd7bebb9f5b34ef.到G7峰会组建反华联盟,再到台湾问题国际化,中美关系脱钩进程明显加快。

回顾中美关系发展历程可知,当前急转直下的中美关系意味着中国无法再以新兴大国自居,须明确自己的崛起国定位。在这一点上,有关解释与认知并不充分。(4)此前学界普遍认为2010年中美已步入权力转移进程。然而数据显示,2021年中国GDP约为美国的77%,军事支出比例约为美国的35%,上述指标在2010年分别为40%和15%,在2017年分别为63%和32.5%。如果将相对实力60%和80%视为遏制线与对抗线,那么中国在过去的10年中并非处于崛起国与霸权国的竞争范式,而是对新兴大国的再定位和新兴大国向崛起国的身份转变。相关数据来自:Stockholm International Peace Research Institute.SIPRI Military Expenditure Database[DB/OL].[2022-09-14].https://milex.sipri.org/sipri;World Bank.World Bank Open Data[DB/OL].[2022-10-25].https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.对此,本文认为,值得重点探讨的议题并非中国何时成为崛起国,而是中国如何从新兴大国过渡为崛起国,以及不同新兴大国崛起路径差异化的原因为何。针对上述困惑,本文试图寻求构建理论分析框架加以解释。

二、新兴大国崛起路径:文献评述

众所周知,后发国家的迅速崛起冲击着由发达国家主导的既有国际权力格局。当前学界对崛起国与霸权国的研究已汗牛充栋,但鲜有文献系统地对新兴大国与霸权国的互动加以详论,特别是新兴大国如何崛起。(5)针对新兴大国如何崛起这一困惑,杨原和孙学峰认为在新兴大国与霸权国互动过程中,新兴大国可以采取以国际规范与规则合法化自身的崛起策略从而延迟或规避霸权国遏制。史黛西·戈达德(Stacie Goddard)认为新兴大国为其扩张主义辩护的方式很大程度上影响了守成国的反应,关键在于合法化新兴大国的扩张并消除其意图的不确定性。参见:杨原,孙学峰.大国崛起进程中的合法化策略与制衡规避[J].国际政治科学,2010(3):1-31;Stacie E Goddard.When Right Makes Might:Rising Powers and World Order[M].Ithaca and London:Cornell University Press,2018:4.造成这一现象的原因在于学界混淆了新兴大国与崛起国的定义。(6)当前学界通常把新兴大国与霸权国的互动错误地归为崛起国与霸权国之间的互动。其根本原因在于学界对崛起国定义的混乱。具言之,崛起国既可泛指新兴大国,也可是特指,例如结构现实主义当中的“极”(polar)以及权力转移论中的“崛起国”(rising power)。若对崛起国严格进行划分,那么自20世纪以来,只有一战时期的德国、二战时期的日本与德国、冷战初期的苏联以及2017年以后的中国才能被视作崛起国。正是由于这种混乱,有相当一部分研究中的崛起国实际泛指新兴大国,例如中国、印度等金砖国家。参见:Pinar Tank.The Concept of Rising Powers[Z/OL].(2012-06-19)[2022-09-28].https://www.files.ethz.ch/isn/146521/aa7c23bf5887ab060f1af737a39a000a.pdf;Vikash Chandra.Rising Powers and the Future International Order[J].World Affairs:The Journal of International Issues,2018,22(1):10-23.事实上,新兴大国与崛起国在崛起路径选择上存在根本性不同:后者较前者面临更为严峻的生存环境及更为宏观的战略目标。对此,本文在研究对象上聚焦前者。

欲探究新兴大国崛起路径差异化的原因,首先需要对新兴大国进行类型学划分。兰德尔·施韦勒(Randall Schweller)指出,新兴大国是否寻求全球统治和意识形态霸权是区分新兴大国类型的关键,即新兴大国保护和推广其基本价值观是否与现存体系存在不可调和的矛盾,并据此将新兴大国区分为满意国、有限修正国与革命国。(7)Randell L Schweller.Unanswered Threats:Political Constraints on the Balance of Power[M].Princeton:Princeton University Press,2010:29.国内学者则根据新兴大国对国际秩序中规则与规范结构的态度,将新兴大国划分为满意国、改革国和不满国三种类型。(8)游启明.崛起国的类型与中国的国际秩序角色[J].战略决策研究,2020(5):3-27;宋伟.国际关系中的修正主义国家:理论研究述评[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2021(1):33-38.总而言之,尽管以动机或意图区分的满意国、改革国与革命国在崛起路径的选择上差异明显,但大体可根据威胁、利益与实力等条件将新兴大国崛起策略分为依附式崛起、软制衡崛起以及硬制衡崛起。近年来,围绕新兴大国崛起路径这一重大现实问题,国内外学术共同体分别从新兴大国与霸权国的实力差距、威胁来源、利益诉求、风险对冲与地位追求五个方面进行了探讨。

(一)实力导向:权力转移论(power transition theory)

权力转移论者认为,当崛起国与霸权国实力差距较小时,实力增长的崛起国对现行秩序的不满会促使其挑战体系主导者,进而试图改变体系秩序以满足自身的偏好,这种挑战(overtaking)在崛起国达到霸权国实力的80%—120%时最容易出现,常表现为大规模体系战争。(9)Abramo K Organski,Jacek Kugler.The War Ledger[M].Chicago:University of Chicago Press,1981:39-49.但“权力转移”逻辑具有强烈的现状偏好,“权力转移论”常常夸大了崛起国的破坏作用,却并未深究崛起国如此行事的原因,只是将其归于对体系的不满。可如果当前现状是按照上一次大战后的权力分布被固定下来,那么崛起国无论如何小心翼翼,哪怕是渐进地调整体系并促进其变革,都将被贴上修正主义标签。由于上述不满在权力差距过大时更难被察觉与观测,因此,从不满变量出发的“权力转移论”不仅无法消除崛起国不满的单向动机,更无法被应用于权力转移之前(崛起国实力小于霸权国的80%)的崛起进程研究。在此之前,崛起国只能被视作新兴大国,此时的新兴大国与霸权体系处于某种耦合状态,并随着实力差距缩小而趋于解耦。显然,无论在相对实力变量还是在不满变量上,将新兴大国置于崛起国与霸权国权力转移范式中的分析都不充分。

(二)威胁导向:大国追随论(bandwagoning)

崛起中的大国并不总是试图制衡霸权国,这与它们自身的动机、对霸权国的认知印象(image)(10)Richard K Herrmann,Michael P Fisherkeller.Beyond the Enemy Image and Spiral Model:Cognitive-Strategic Research after the Cold War[J].International Organization,1995,49(3):415-450.以及该国的示善在多大程度被霸权国感知(11)Ron Gurantz,Alexander V Hirsch.Fear,Appeasement, and Effectiveness of Deterrence[J].The Journal of Politics,2018,79(3):1041-1056.有关。斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)认为:“制衡(balancing)与追随是实现安全这一相同目标的相反行为,追随还是制衡应被更准确地视为是对威胁的回应。”(12)一般而言,制衡表现为与弱势一方结盟制衡最强者,追随强者表现为与强势方结盟防范次强者,这是两个相对的概念。参见:Stephen M Walt.The Origins of Alliances[M].Ithaca and London:Cornell University Press,1987:21-22.但大国的竞争目标并不只有安全。施韦勒指出,追随策略不仅可为威胁所驱动,也可为利益所驱动,制衡与追随并非对立面。(13)Randall L Schweller.Bandwagoning for Profit:Bringing the Revisionist State back in[J].International Security,1994,19(1):72-107.事实上,行为体通常采取追随策略以获得利益,并采取制衡策略以获得安全。若非直面霸权国威胁,行为体更倾向于前者,因为后者总是需要成本。因此,大国追随策略与其自身的动机有关。根据施韦勒对新兴大国的划分,那些满足现状的新兴大国在安全得到保证的情况下大都为利益所驱动并采取追随策略,同时伴随着明显的推诿(buck-passing)行为。在某种意义上,此类大国更像是霸权国的附庸国,制衡霸权国的意愿较弱。而那些面临霸权国威胁且普遍致力于寻求安全的修正主义国家则更有可能制衡霸权国。

(三)利益导向:嵌入论与软制衡(soft-balancing)

当新兴大国与霸权国实力差距较大,但新兴大国不容被忽视时,霸权国将竞争大国视为合法的利益攸关者,承认其区域或全球性地位并默许其享有一定特权,这种做法被称为容纳或适应(accommodation)。(14)Thazha Varkey Paul.The Accommodation of Rising Powers in World Politics[C]//Thazha Varkey Paul,ed.Accommodating Rising Powers:Past,Present,and Future,New York:Cambridge University Press,2016:5.这种容纳首先关乎新兴大国是否试图融入霸权体系,其次则是霸权国决定是否承认其特权。例如,在20世纪90年代,中国与俄罗斯都曾试图融入霸权体系,但只有中国被允许加入。因此,这种容纳具体表征为新兴大国与霸权体系的嵌入关系。

在该条件下,新兴大国制衡行为的缺失与弱化常被冠以软制衡(15)Thazha Varkey Paul.Restraining Great Powers:Soft Balancing from Empires to the Global Era[M].New Haven and London:Yale University Press,2018.或制度制衡(16)软制衡指新兴大国寻求通过国际制度、外交协调与经济依赖等手段来制衡霸权国的行为,其中制度制衡是软制衡的重要组成内容。参见:Robert A Pape.Soft Balancing against the United States[J].International Security,2005,30(1):7-45;贺凯,冯惠云,魏冰.领导权转移与全球治理:角色定位、制度制衡与亚投行[J].国际政治科学,2019(3):31-59;贺凯.亚太地区的制度制衡与竞争性多边主义[J].世界经济与政治,2018(12):60-83.的逻辑。简言之,“新兴大国对现有秩序修正路径取决于霸权国的制度否决能力、既有国际制度的弹性空间”(17)朱杰进.崛起国改革国际制度的路径选择[J].世界经济与政治,2020(6):78-81.。但长期以来,新兴大国支持或反对霸权国的行为却无法与霸权体系研究相结合。(18)Gilford J Ikenberry,Daniel H Nexon.Hegemony Studies 3.0:The Dynamics of Hegemonic Orders[J].Security Studies,2019,28(3):395-396.事实上,新兴大国嵌入霸权体系的现象十分普遍。霸权国往往默许新兴大国嵌入霸权体系以使之发挥其有限的影响力(即容纳)。以中国为例,此类嵌入关系的具化,表现为“中国在非中心议题上表现出的高度灵活性,在高异质性的中心议题上努力作出一系列国际承诺,在低异质性的中心议题上表现为组建类似的国家联合促使该类议题转变规范”(19)Jessica Chen Weiss,Jeremy Wallace.Domestic Politics,China’s Rise,and the Future of the Liberal International Order[J].International Organization,2021,75(1):659.。然而,容纳策略本就是霸权国的权宜之计,随着相对实力变化,新兴大国与霸权体系的嵌入关系将产生剧变。

(四)风险导向:对冲策略(hedging strategy)

在定义上,对冲策略是指行为体在高度不确定性或高风险的情况下,寻求多种产生相互抵消效应的政策以期抵消风险的行为。(20)Cheng-Chwee Kuik. How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China[J].Journal of Contemporary China,2016,25(100):504;Øystein Tunsjø.U.S.-China Relations:From Unipolar Hedging to Bipolar Balancing[C]//Robert S Ross,Øystein Tunsjø,eds.Strategic Adjustment and the Rise of China:Power and Politics in East Asia[M].Ithaca and London:Cornell University Press,2017:41-68.其本质是对未来潜在风险的对冲或消除未来不确定性所带来的影响。除此之外,对冲战略也体现在联盟政治中,例如行为体在面对一个或多个大国威胁进而追求有限或模糊联盟时,也会采取风险对冲的方式以降低自身所面临的风险。(21)Darren J Lim,Zack Cooper. Reassessing Hedging:The Logic of Alignment in East Asia[J].Security Studies,2015,24(4):696-727.在划分上,对冲处于制衡与追随两者构成的连续性光谱之间。对冲不仅被用来描述小国对权力优势的反应,也被用来描述大国战略。(22)Cheng-Chwee Kuik.The Essence of Hedging:Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China[J].Contemporary Southeast Asia,2008,30(2):161-166.例如,对霸权国而言,互惠对冲(reciprocal hedging)策略也被用以消除未来不确定性。(23)Evan S Medeiros.Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability[J].The Washington Quarterly,2005,29(1):147.在拥有日益衰落领导者的分散单极系统中,对冲战略是二流国家(second-tier states)的核心战略;(24)Brock T Tessman.System Structure and State Strategy:Adding Hedging to the Menu[J].Security Studies,2012,21(2):202.在日益集权的两极系统中,系统持续的不确定性将推动大国采取收益最大化与风险应急的对冲策略,直到两极竞争结果趋于明显。(25)Van Jackson.Power,Trust,and Network Complexity:Three Logics of Hedging in Asian Security[J].International Relations of the Asia-Pacific,2014,14(3):348.从风险角度而言,由于国家体量与其抗风险能力成正比,因此对冲通常被视为小国或中等大国采用的一种安全策略,即“两头下注”行为,明显的对冲策略于新兴大国而言并不常见。总而言之,对冲策略关于风险应急的深刻思考为新兴国制衡行为差异化的归因提供了有益洞见。

(五)等级导向:地位追求(status competition)与霸权合法性

理查德·内德·勒博(Richard Ned Lebow)将等级制定义为对地位的排列顺序。他将地位与荣誉相互关联,并指出“地位反映了行为体在等级制度中所处的位置,即便是在理想化的精神世界中,荣誉与地位几乎总是存在矛盾”(26)Richard Ned Lebow.Why Nations Fight:Past and Future Motives for War[M].New York:Cambridge University Press,2010:71.。这意味着抛开利益(欲望)、实力与威胁(恐惧),地位是新兴大国与霸权国另一关切,主要包括新兴国对地位的寻求以及霸权国对其合法性的维护。

1. 新兴大国的地位追求

霸权国对新兴大国地位的关注早在权力变迁之初便已存在。(27)从行为体政治心理出发,大国时常产生地位焦虑的心理,霸权国出于上述动机,不可避免地对其他国家采取维护自身地位的行为。参见:Tudor A Oneal.Between Dominance and Decline:Status Anxiety and Great Power Rivalry[J].Review of International Studies,2014,40(1):125-152.霸权国对新兴大国地位追求的回应表现为对这些新兴大国的打压程度,而打压能否有效遏制新兴大国则影响霸权国鹰鸽策略的取舍。(28)杨原.对抗还是让步?——大国崛起进程中的鹰鸽策略取舍逻辑[J].当代亚太,2020(5):4-23.在此,新兴大国对地位的追求被霸权国视为信号,霸权国通过对新兴大国施加压力进而促使其调整政策。这种观点与“动态差异论”(dynamic differential theory) 趋同。(29)科普兰认为,正是霸权国的这种预防性倾向推行强硬政策与新兴大国对此的反馈,造就了通往大战的五条路径。参见:Dale C Copeland.The Origins of Major Wars[M].Ithaca and London:Cornell University Press,2001:39-46.霸权国预防性政策不仅受限于新兴大国的地位追求策略,还备受双方当前实力差距与趋势优劣影响。那些实力占优但存在强烈趋势焦虑的霸权国具有强烈动机对新兴大国发起防御性进攻。(30)姜鹏.趋势焦虑与冲突意愿:区域主导权竞争中的防御性进攻主义[J].国际安全研究,2020(4):91.

然而,上述观点过于强调霸权国的单向能动性,可能忽视了新兴大国的类型及其对国际体系的嵌入程度等相关因素。针对后者,高程和王震认为崛起大国对霸权经济体系的依赖程度将影响这种冲突压力。(31)高程,王震.大国崛起模式与中国的策略选择——基于大国崛起历史进程的比较分析[J].世界经济与政治,2020(12):4-11.新兴大国对霸权经济体系的依赖程度越高,其在经济等低政治领域遭受的崛起压力越大;反之,依赖程度越小,非经济议题领域引发的冲突则越难调和,引起全面对抗的可能性越大。在此,新兴大国在国际体系,特别是经济体系中的地位被视为自变量以衡量霸权国与新兴大国之间的张力,但这种张力并非仅仅取决于经济依赖。经济在很大程度上是政治的结果,而非原因。除此之外,崛起大国的地位诉求与霸权国承认与否也影响着权力转移的结果。(32)王梓元.权力转移中的地位承认[J].国际政治科学,2021(4):41-76.

2. 霸权合法性与新兴大国合法化扩张

霸权体系的稳定与否有赖于霸权合法性的强弱。这与新兴大国扩张合法化是同一个硬币的正反面。(33)Stacie E Goddard.When Right Makes Might:Rising Powers and World Order[M].Ithaca and London:Cornell University Press,2018:29.戴维·莱克(David Lake)认为,国际等级制体系有赖于等级制权威,后者是霸权合法性的基础。那么“占主导地位的国家无论其规模大小,都存在重要的激励因素通过提供秩序以获得权威,进而获得合法性”(34)David A Lake.Hierarchy in International Relations[M].Ithaca and London:Cornell University Press,2009:176-177.。刘丰指出正是这种合法性(霸权正当性),即霸权国行为及其主导下秩序的可接受性与合理性,深刻地影响着新兴大国的制衡行为。(35)刘丰.制衡的逻辑[M].北京:世界知识出版社,2010:31.这种制衡既可以是硬制衡,也可能表现为软制衡。例如苏联解体使得以美国为代表的自由主义意识形态失去假想敌,这种合法性的丧失直接导致了伊拉克入侵科威特并招致美国的打击。(36)Immanuel Wallerstein.The Decline of American Power:The U.S. in a Chaotic World[M].New York and London:The New Press,2003:21.有观点认为,由于国家权力来源多元化,大国可以通过遵循制度逻辑、维护制度信誉实现权力的可持续发展。(37)任琳,孙振民.大国战争之后:权力生产方式的历史演变[J].当代亚太,2020(1):133-157.然而,新兴大国能够在不影响霸权合法性的情况下获取权力,但却可能意外侵蚀等级制权威。尽管这种侵蚀不会立刻影响霸权合法性,但假以时日会导致霸权合法性空心化。在此,以权威为纽带的关系式网络表现为程度各异的纵深化双边或多边伙伴关系。(38)更多关于国际关系网络分析的研究,参见:Emilie M Hafner-Burton, Miles Kahler, Alexander H Montgomery.Network Analysis for International Relations[J].International Organization,2009,63:559-592.董柞壮认为这种关系式权力网络所衍生的影响力是霸权国与新兴大国竞争的焦点。(39)董柞壮.影响力制衡:主导国应对崛起国的关系性逻辑[J].世界经济与政治,2021(8):133-158.

(六)既有解释不足

首先,“权力转移论”片面地强调崛起国不满的单向动机,但其重要性对新兴大国而言却并非如此。既然实力是不满的函数,那么实力远不及崛起国的新兴大国应该维持较低水平的不满,这无疑弱化了新兴国与霸权国可能的竞争烈度。其次,新兴大国面临的紧迫的非霸权国威胁,以及新兴大国的非安全动机,都可能导致新兴大国采取追随策略,然而追随策略不仅存在被抛弃的风险,而且还以新兴国的政策独立性为代价,使其无法突破崛起困境。再次,新兴大国嵌入论对新兴大国有限修正主义的假定是有条件的,即所有国家都应是防御现实主义者,而忽略了新兴国未来意图的不确定性。(40)由于新兴大国关于未来的承诺无法得到自证,霸权国针对新兴国的戒备随其实力的变化与日俱增,新兴国与霸权体系的嵌入关系将难以持续。更多有关可信承诺问题的研究,参见:James D Fearon.Rationalist Explanations for War[J].International Organization,1995,49(3):379-414;Robert Powell.War as a Commitment Problem[J].International Organization,2006,60(1):169-203.不仅如此,这种嵌入论隐含地假设新兴大国与霸权国的实力对比既不能过于悬殊,亦不能过于接近。但随着新兴大国实力的增长,我们无法得知国家生存所需的最低限度安全是否能够得到保障,也无法得知这种限度的安全是否将随实力的增长被重新定义致使新兴大国寻求更大限度的安全。换言之,容纳策略在双方实力差距不断缩小的状态下无法持续。从次,风险对冲常见于小国或中等强国,新兴国常习惯于将战略对冲隐匿于诸如嵌入论、追随政策与软制衡中,因此,对冲战略的模糊性实际上阻碍了有关新兴国风险平衡的类似观察。最后,在寻求地位过程中,新兴大国不可避免地将遭受霸权国打压,此类打压不仅可能无法消除系统中的不确定性,还可能招致消极的后果,最终驱使新兴国采取隐蔽手段获取权力并侵蚀霸权合法性或进行硬制衡。简言之,新兴大国修正意图、相对实力、是否直面霸权国威胁、利益诉求、对风险的对冲以及地位诉求构成了新兴大国崛起路径差异化的关键因素。上述理论分别从动机和过程解构了新兴大国崛起策略与崛起进程,但对新兴国崛起路径差异化原因的探究始终缺乏统摄性框架以涵盖之(详见表1)。

表1 对既有研究理论的总结

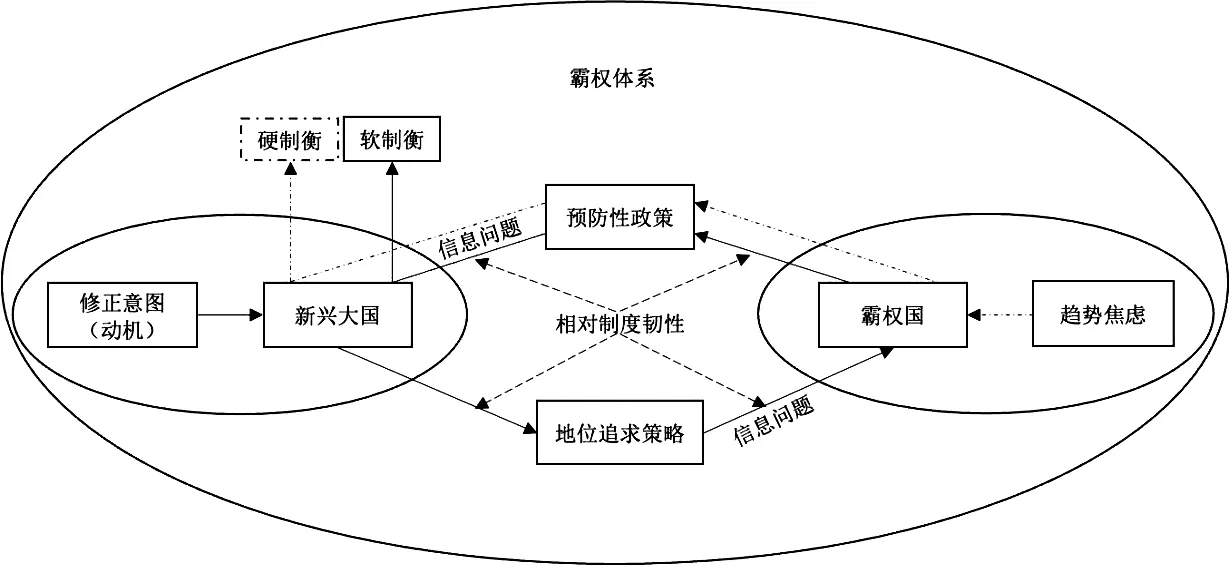

本文认为,在霸权存在的体系中,拥有修正意图的新兴大国在寻求地位的过程中会受到霸权国的打压,这种打压源自实力差距引起的趋势焦虑。(41)刘雨辰认为,实力衰弱的守成国在面对崛起的新兴大国时,通常会采取超竞争制衡的策略以压制竞争对手,对此,他将守成国的超竞争制衡策略作为分析对象。与之相反,本文将上述压制作为常量以分析崛起新兴大国对此产生的差异化政策。参见:刘雨辰.超竞争制衡:美国对华战略的一个分析框架[J].世界经济与政治论坛,2023(1):1-36.受到系统不确定性引起的信息问题影响,双方锚定相对制度韧性变量,并最终引起新兴大国制衡行为的差异化(详见图1)。

图1 本文理论框架资料来源:笔者自制。

三、相对制度韧性:理解新兴大国差异化崛起的一个理论框架

(一)分析框架的提出

首先,笔者认为新兴大国崛起的首要目标并非总是修正或重建国际体系,有时更多是为无政府状态所驱动,进而寻求安全。若崛起大国竞争的首要目标是安全,这意味着该类竞争首先应该遵从结构现实主义制衡逻辑。(42)在单极世界中,强国的通病在于过度扩张(overextension),它们不仅倾向于减少自身缓和的动机,而且还不愿自我约束。与此同时,在非对称权力关系中,弱国过度反应,往往过于敏感并采取某些自我防卫的措施,这些措施却被霸权国视为敌意行为。参见:[美]肯尼斯·沃尔兹.冷战后的结构现实主义[C]//[美]约翰·伊肯伯里,主编.美国无敌:均势的未来.韩召颖,等,译.北京:北京大学出版社,2005:38;Andrew Kydd.Trust and Mistrust in International Relations[M].Princeton:Princeton University Press,2005:39-40.其次,崛起大国对霸权的制衡是应激而非自发的。有鉴于霸权国在现状与相对实力的优势地位,笔者认为,崛起大国实力的增长将导致霸权国既担心现状有被破坏的风险,又担心彼此实力的接近会导致其在未来面对崛起大国时有心无力,从而霸权国将产生紧迫的权力贴现心理。此外,若将相对实力诱发的霸权国预防性逻辑视为结构性的,那么崛起大国针对霸权国的制衡行为则是触发性的(triggered),即被迫而非自发产生。

传统意义上,制衡意味着一国通过内部动员或结盟来创造或聚集军事力量,以防止或阻止外国势力或联盟对该国的领土占领或政治和军事统治。(43)Randall L Schweller.Unanswered Threats[M].Princeton:Princeton University Press,2010:9.一言以蔽之,内部制衡旨在通过军备建设提高一国制衡能力,外部制衡则将结盟作为短期提升该国军事能力的重要手段。(44)软制衡与传统内部制衡一样,都是通过增强自身力量以平衡其他国家权力或威胁的一种抵消式策略,其区别在于软制衡更强调外交、经济相互依赖与国际制度的作用。本文认为,软制衡是内部制衡的外在表征,旨在为内部制衡赢得时间与合法性。参见:Christopher Layne. The War on Terrorism and the Balance of Power: The Paradoxes of American Hegemony[C]//Thazha Varkey Paul, Jarnes J Wirtz, Michael Fortmann, eds.Balance of Power:Theory and Practice in the 21st Century.Stanford:Stanford University Press,2004:105-106.尽管霸权国的绝对优势(45)William C Wohlforth.The Stability of a Unipolar World[J].International Security,1999,24(1):5-41;Stephen G Brooks,William C Wohlforth.Hard Times for Soft Balancing[J].International Security,2005,30(1):72-108.、霸权国与其他大国捆绑性制度安排(46)Gilford J Ikenberry.Institutions,Strategic Restraint,and the Persistence of American Postwar Order[J]. International Security,1998,23(3):78;Gilford J Ikenberry.After Victory:Institutions,Strategic Restraint,and the Building of Order after Major Wars[M].Princeton:Princeton University Press,2000.以及大国对霸权国承诺的依赖(47)John J Mearsheimer.The Tragedy of Great Power Politics[M].New York:W.W. Norton,2001:392-396.可能导致崛起大国制衡行为的明显缺失或者产生所谓的“软制衡”,(48)内部制衡与外部制衡的简单二分只能区分有无明显制衡行为,但无法衡量制衡的程度。软制衡的隐蔽性与非直接对抗性是对新兴大国制衡行为程度划分的有效补充。参见:Robert A Pape. Soft Balancing against the United States[J].International Security,2005,30(1):7-45;Stephen M Walt.Taming American Power:The Global Response to U.S. Primacy[M].New York:W.W. Norton,2005:126-132.但这并不意味着那些采取追随策略或嵌入霸权体系的新兴大国不再制衡。相反,所有国家都存在内部制衡,只不过一国经常根据威胁紧迫程度权衡内部制衡与外部制衡哪个更可取。

根据结构现实主义的经典论述,内部制衡与外部制衡的侧重点并不相同,但其最终目的都是提高自身的既有制衡能力。简言之,内部制衡的核心在于一国的政治能力(制衡能力转变速率)。(49)克里斯托佛·莱恩(Christopher Layne)指出,上述模仿效应不仅包括新兴大国学习成功国家的军事战略、战术、武器和技术,同时还有管理和组织能力。因此,模仿效应集中作用在两个维度:一是调节物质能力增长方式;二是提升一国资源利用效率与转化速率。参见:Christopher Layne.The Unipolar Illusion:Why New Great Powers Will Rise[J].International Security,1993,17(4):15.而外部制衡的核心在于威胁来源。对于新兴大国而言,其制衡路径应是组建反霸权联盟。但考虑到威胁紧迫性,一种更普遍的情况是:一国既是新兴大国,又是霸权国的盟国。(50)Stephen M Walt.The Origins of Alliances[M].Ithaca and London:Cornell University Press,1987:21.对于新兴大国而言,受援国自主性的削弱(牺牲主权换安全)并非总是划算。随着新兴大国实力的增长,联盟内部不对称程度逐渐减小,霸权国在联盟内部针对该新兴大国的打压以及新兴大国愈发明显的制衡行为是可预见的。当新兴大国与霸权国互为盟友关系时,联盟内部存在类似“联盟管理”的霸权国胁迫行为,联盟内部霸权国与新兴大国的关系实际上是等级制联盟下的非对称性依附关系,而制衡的逻辑客观要求大国应置于无政府状态下的对称性竞争关系。因此,要将这种非对称关系重新转变为无政府状态下的对称性竞争关系,可行的办法是将这种非对称关系体现为新兴大国针对霸权国的制衡意愿。在研究周边国家应对中国崛起所做出的战略选择时,陈小鼎等认为周边国家的制衡能力与制衡意愿在其中发挥了决定性作用。(51)陈小鼎,王翠梅.周边国家应对中国崛起的战略选择:一种基于制衡能力和制衡意愿的解释[J].当代亚太,2019(1):56-78.类似地,新兴大国与霸权国也遵循这种逻辑。

可以试想,当新兴大国受到霸权国庇护时,新兴大国很难具有强烈意愿加强内部制衡。因此,无论是从非对称性角度理解制衡意愿,还是从体系约束理解内部制衡必要性,都客观要求笔者将新兴大国的制衡能力与制衡意愿统合在一起。正是基于这种思考,笔者认为这种包含复杂动态选择的统合过程可以被定义为崛起大国的制度韧性。

国际关系学界关于韧性(resilience)的定义并没有统一定论。相比之下,心理学将韧性视为“个体在经历创伤事件后积极适应的能力”;社会学将韧性定义为“个体在面对重大逆境时积极适应的‘动态过程’(dynamic process)”;生态学用韧性来描述“生态系统如何适应状态变化并恢复到先前状态,或在面临干扰时保持其功能的能力”。(52)Philippe Bourbeau.Resilience and International Politics:Premises,Debates,Agenda[J].International Studies Review,2015,17(3):374.面对不同研究对象,上述定义强调的本体有层次上的区分,在引入国际关系研究时亦是如此。以国家为单位的议题研究倾向于采取心理学的“复原力”(resilience)和社会学的“动态适应”定义。(53)菲利普·布尔博(Philippe Bourbeau)认为心理学乃至社会学中的韧性概念具有先验性的规范偏差,即韧性是个体在面对干扰或冲击时总是表现为积极适应,但韧性并不总是政治、社会、经济生活中的可取特征,因此在运用该概念时应辩证看待。参见:Philippe Bourbeau.Resilience and International Politics:Premises,Debates,Agenda[J].International Studies Review,2015,17(3):377-378.在以自由主义秩序为议题的研究中,生态学的韧性定义更为契合。(54)自由主义秩序的适应更新能力更符合生态学的系统论。参见:Emanuel Adler.Resilient Liberal International Practices[C]//Tim Dunne, Trine Flockhart, eds.Liberal World Orders.Oxford:Oxford University Press,2013:53-68;David Chandler.Resilience and the “Everyday”:Beyond the Paradox of Liberal Peace[J].Review of International Studies,2015,41(1):27-48.简言之,“韧性是指持续应对和适应变化以克服逆境并保持与目的适配的能力”(55)Trine Flockhart.Is This the End? Resilience,Ontological Security,and the Crisis of the Liberal International Order[J].Contemporary Security Policy,2020,41(2):217-218.。本文对制度韧性的定义与社会学类似,强调新兴大国在面对霸权国压制(重大逆境)时积极适应的“动态过程”。需要强调的是,与生态系统类似,霸权国在面对多个新兴国时首要关注对其威胁最甚的行为体,但这并不意味着霸权国与其他的新兴国在客观上不存在竞争。在此,制度韧性可被认为是等级制权威的具化,一定程度上解释了制衡的原因,多个新兴国与霸权国间的多方博弈作为制衡结果并非本文探讨的重点。(56)相对制度韧性越弱,二元关系行为体等级强度越强,霸权国权威及其强制能力越强,新兴国制衡动机越弱。关于等级制权威的相关论述,参见:David A Lake.Hierarchy in International Relations[M].Ithaca:Cornell University Press,2011:60-63.此外,尽管霸权国偏好排序会影响霸权国当前战略目标,但这并不影响系统中客观且长期的生态位竞争关系,只要新兴国与霸权国结构性矛盾依旧存在,制衡与反制衡始终是新兴国与霸权国的首要关切。

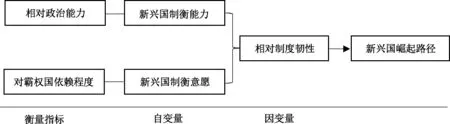

综上,笔者认为新兴国相对于霸权国的政治能力可被视为新兴国自身的适应力,其本质亦是一种制衡能力(调用国家机器的能力)。新兴国对霸权国的依赖程度可被视为新兴国制衡意愿的表现。据此,本文将制度韧性概念定义为“新兴国在面临霸权国压制的情况下强化制衡意愿,并能动地积极适应环境的能力”。变量设置详见图2。

图2 本文自变量和因变量设置资料来源:笔者自制。

(二)变量设置与衡量

本文认为,新兴大国制衡行为与其自身制度韧性相关,关键在于如何衡量制度韧性。

鉴于制度韧性由制衡能力与制衡意愿组成,因此本文对制度韧性的衡量分为两部分。其一是参照霸权国衡量出新兴国的制衡能力(相对政治能力);其二是衡量新兴国的制衡意愿(新兴国对霸权国的依赖程度)。

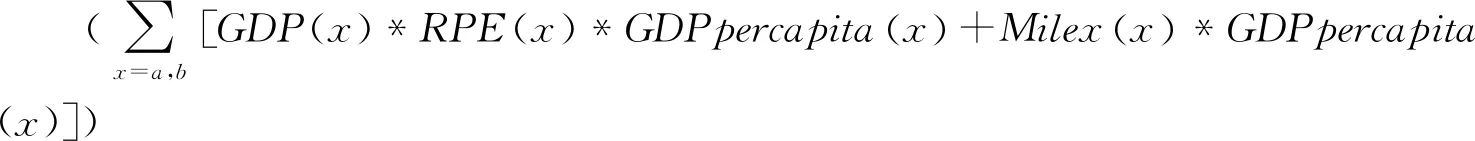

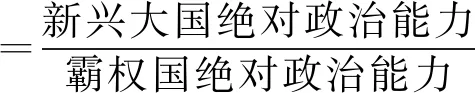

1. 新兴国制衡能力:相对政治能力

借鉴权力转移论中对国家能力的划分,(61)权力转移论者认为,当崛起国(rising power)实力达到主导国(dominant power)实力的80%—120%(通常以GDP为实力指标)时,崛起国与主导国可被视为处于权力转移进程之中。参见:Abramo K Organski, Jacek Kugler.The War Ledger[M].Chicago:University of Chicago Press,1981:49.笔者划定新兴大国相对政治能力处于0.8以下时,新兴大国自适力为低;处于0.8以上时,为高。

2. 新兴国制衡意愿:对霸权国的依赖程度

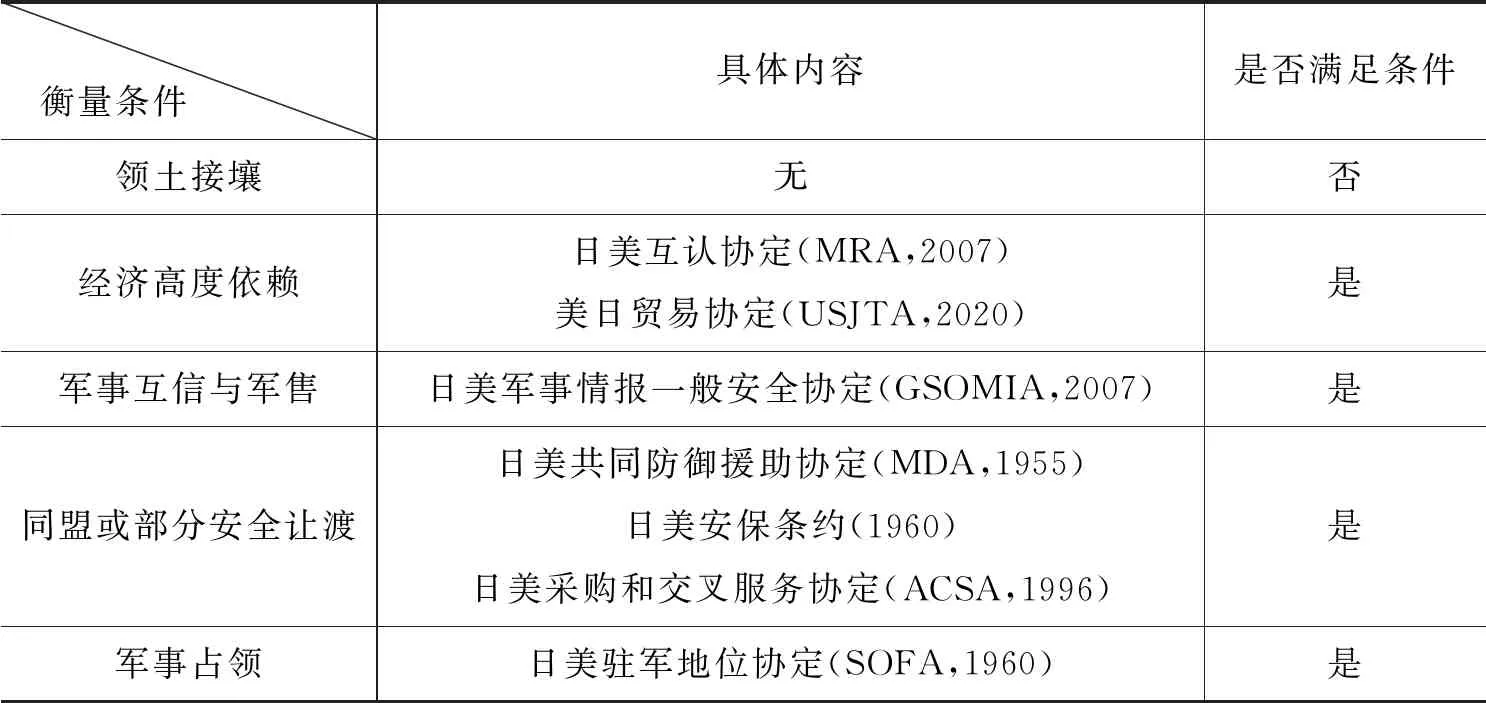

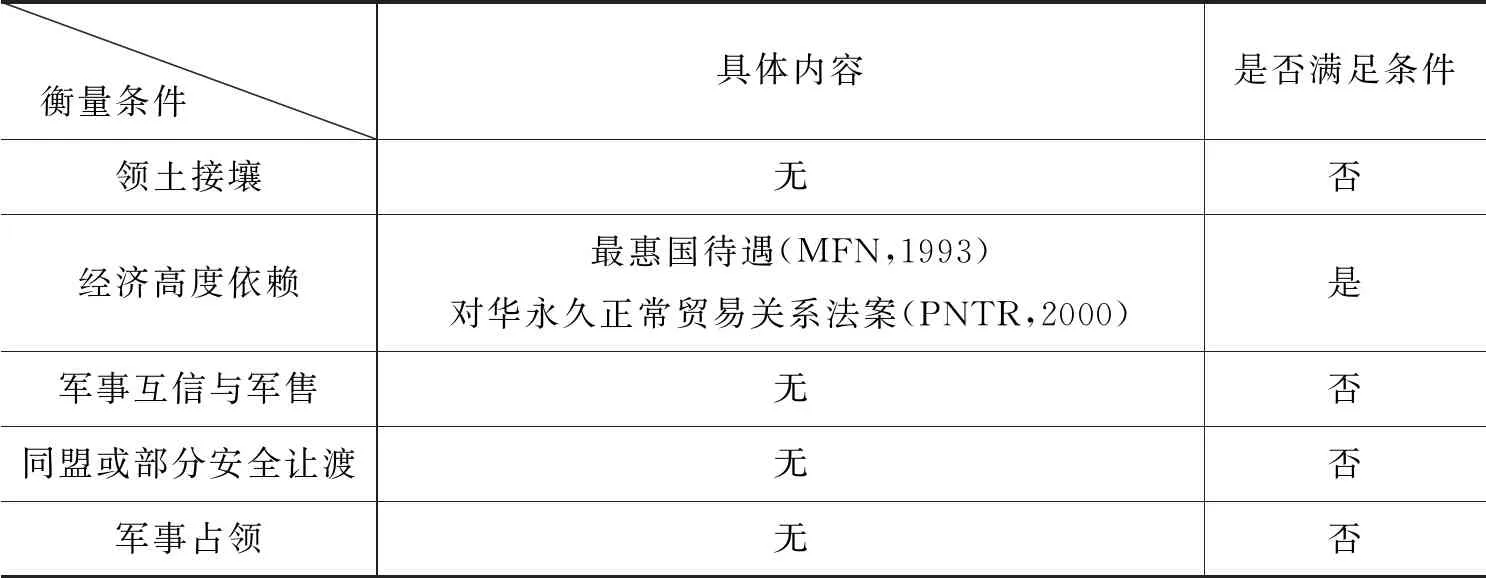

正如前文所述,新兴国对霸权国的依赖程度直接反映了其在面对霸权压制时可能产生的制衡意愿。因此,本文将霸权国进行固定,通过观察新兴国与霸权国相互依赖程度以及是否存在联盟关系,便能粗略判定新兴国对霸权体系的嵌入程度,并据此大致衡量新兴国自主性程度以估算其制衡意愿。对此,本文将新兴国对霸权国的依赖程度的衡量划分为五个条件,依次为领土接壤、经济高度依赖、军事互信与军售、同盟或部分安全让渡、军事占领。本文设定,新兴国对霸权国依赖分别满足两个或以上条件时,其依赖程度为高,新兴国制衡意愿为弱;满足一个或以下条件时,依赖程度为低,制衡意愿为强(判定依据详见表2)。

表2 新兴大国对霸权国依赖程度与衡量标准

(三)研究假设

根据新兴国对霸权国依赖程度引申的制衡意愿与新兴国自适力水平,可以得到四种程度的制度韧性水平,依次为极强制度韧性、强制度韧性、弱制度韧性和极弱制度韧性(详见表3)。研究假设如下:

假设1:当新兴大国制衡能力高,制衡意愿强时,其相对制度韧性水平为极强,新兴国将试图降低霸权合法性。霸权国倾向于视该国为战略竞争对手,对其实行全面遏制或对抗的政策。

假设2:当新兴大国制衡能力低,制衡意愿强时,其相对制度韧性水平为强,新兴国试图合法化自身崛起并寻求守成国对其地位的承认。霸权国倾向于视该国为潜在战略对手,根据自身偏好变化对新兴国“既接触又遏制”,进而产生容纳与遏制两种政策导向。

假设3:当新兴大国制衡能力高,制衡意愿弱时,其相对制度韧性水平为弱,新兴国将采取嵌入式崛起战略或对冲战略。霸权国倾向于拉拢培植该国,将其视为战略支点以防止地区霸权。

假设4:当新兴大国制衡能力低,制衡意愿弱时,其相对制度韧性水平为极弱,新兴国将采取全面追随策略。霸权国倾向于深入捆绑该国以实现战略协同。

表3 新兴国相对制度韧性水平

四、案例检验:亚太地区新兴大国崛起路径对比分析

(一)审慎路径与反霸主义:地缘性求存与冷战后俄美关系的收缩

俄罗斯(苏联)安全焦虑与领土面积呈正相关,即领土越广,安全焦虑越强烈。为了维护领土安全,俄罗斯对霸权国采取了一种审慎的态度并试图降低霸权合法性。从苏联到俄罗斯,其对应的国家目标经历了从绝对安全到有限安全,再到最低限度安全的转变。从两次车臣战争到格鲁吉亚战争,再到俄乌冲突,俄罗斯对霸权愈加强硬的控诉不仅展示了其不断增强的制衡能力,也彰显了其强烈的制衡意愿。

首先,俄罗斯在相对政治能力上的调整十分明显,这与苏联解体有关。有证据显示,除了冷战初期、赫鲁晓夫的导弹外交时期和勃列日涅夫在发展中国家的过度扩张阶段,苏联的大战略一直是现实且温和的。(62)Jack Snyder.Myths of Empire:Domestic Politics and International Ambition[M].Ithaca and London:Cornell University Press,1993:252.这种温和的战略不仅主导后冷战时期美苏竞争,更是覆盖了冷战结束后的美俄地缘竞争。总的来说,温和战略在后冷战时期的苏联主要体现在政治结构失衡导致的较弱的政治能力,即政治卡特尔化。政治卡特尔化与经济寡头化始终贯穿于后苏联时期与俄罗斯。早在赫鲁晓夫时期,苏联便奉行一种进攻性缓和的政策,意在通过战略意识形态聚合政治联盟,然而这种意识形态对每个联盟成员都有所承诺。赫鲁晓夫试图实现这一承诺,却酿成空前的“胆小鬼博弈”(chicken game)。赫鲁晓夫的失败促使勃列日涅夫另辟蹊径,试图通过构建温和的左翼联盟,联合发展中国家,推动与西方的缓和,达成军备控制并接受西方技术转让,进而解决经济问题。(63)Jack Snyder.Myths of Empire[M].Ithaca and London:Cornell University Press,1993:246-249.在该过程中,进攻性缓和政策与意识形态巩固组成的长期联盟逐渐瓦解,但政治卡特尔化却愈发明显,勃列日涅夫的逝世进一步造成苏联内部的混乱。不仅如此,政治卡特尔化还导致军工复合体与能源寡头在苏联乃至俄罗斯的产业结构中占据主导地位,军事与经济能力的严重不对称致使苏联在国内面临严峻处境。

为应对政治卡特尔化,戈尔巴乔夫将手中的权力结合民主元素,希望通过“自下而上的方式”削弱党、重工业、军队等官僚卡特尔的权力。他认为,只有在国内实行民主化,同时在国外更加和平及与他国相互依赖程度增加的条件下,苏联才能停止衰落,继续维持超级大国地位。(64)[美]戴尔·科普兰.经济相互依赖与战争[M].金宝,译.北京:社会科学文献出版社,2018:357.但这种思维转向却造成了政治上的混乱,此次改革流于失败,最终导致苏联的解体。尽管继承苏联衣钵的俄罗斯对政治结构进行了调整并重塑政治能力,却未能完全肃清政治卡特尔化的流毒:能源和军工寡头。由能源和军工寡头构成的单一的国家物质能力结构助推了俄罗斯的外交政策取向,使其以军火与能源为营生,辅之以战争。政治卡特尔化与经济寡头造成了苏联乃至俄罗斯制度与组织效率僵化。图3展示了俄罗斯相对政治能力的变化趋势,苏联解体后,俄罗斯不仅面临经济改革与寡头清算的阵痛,还面临分裂势力的困扰。尽管俄罗斯新生政权在国家实力与政治能力上处于倒挂状态,但两者变动趋势与幅度保持着相同的步调。第二次车臣战争结束(2000年)后,俄罗斯政治能力趋于平稳。

图3 俄罗斯相对国家实力与相对政治能力(以美国为参照)资料来源:Relative Political Capacity Dataset(Version 2.4)[DB/OL].(2020-09-25)[2022-11-15].https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NRR7MB;Correlates of War Project[DB/OL].(2023-04-19).https://correlatesofwar.org/.

其次,鉴于双方脆弱的相互依赖关系,俄罗斯制衡意愿较强,因此对霸权国一直采取审慎的反霸主义态度。“在真正的冷战中,苏联是直接的军事和意识形态威胁,两国关系中几乎没有经济或社会相互依存关系,因此遏制是一个可行的目标。”(65)Joseph S Nye,Jr.How Not to Deal with a Rising China:A US Perspective[J].International Affairs,2022,98(5):1640.俄罗斯作为苏联的继承者,始终承受着上述遏制态势。尽管俄罗斯曾经短暂寻求西方承认并试图融入其中,但上述愿景却未能实现。究其根本,在于“俄罗斯对美国的欧洲霸权秩序管理而言既不重要,也没有能力颠覆它。因此,尽管美国想对俄罗斯进行整合,但在追求更高的地区优先事项时,其只愿本着‘接受或离开’(take it or leave it)的原则进行讨价还价”(66)Michael Mastanduno.Partner Politics:Russia, China,and the Challenge of Extending US Hegemony after the Cold War[J].Security Studies,2019,28(3):480.。

总而言之,俄罗斯逐渐走强的政治能力,加之与霸权国较弱的依赖关系,导致俄罗斯在面对霸权国遏制时不仅表现出极高的环境适应能力,而且凸显了强烈的制衡意愿。极强的制度韧性是俄罗斯崛起路径中敢于反对霸权的重要依据。

(二)经济嵌入与军事安全深化:冷战期间日美关系的再定位及其捆绑

日本崛起困境在于其对西方市场的依赖与防务非正常化。美日在安全领域的高度捆绑以及日本对西方市场的依赖消除了日本脱嵌霸权体系的可能。一言以蔽之,战后日本作为“亚洲四小龙”之一,其新兴崛起依托于美国的安全保护与西方自由经济体系。

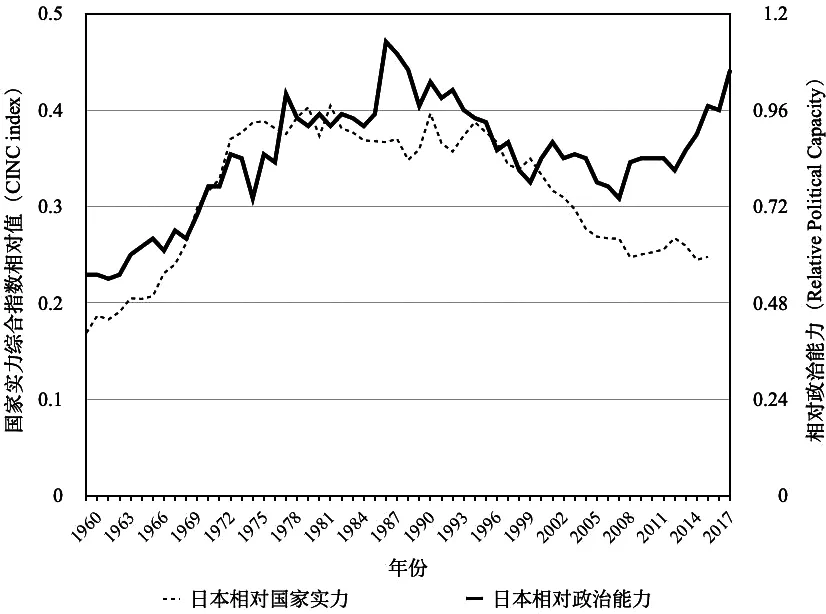

一方面,战后日本的相对政治能力迅猛发展,并于20世纪60年代末达到较高水平,这与其强悍的经济发展密不可分。1952年,日本结束了美军占领时代,生产恢复到战前水平,但当时的国民生产总值仅为英国或法国的1/3。到20世纪70年代后半期,日本的国民生产总值迅速增加至英、法两国的总和,约为美国国民生产总值的一半。(67)[日]傅高义.日本第一:对美国的启示[M].谷英,等,译.上海:上海译文出版社,2016:9.简言之,日本深刻改变了国际经济体系结构与国际力量格局,并对深陷越南战争与石油危机的美国构成严重的威胁。日本对美国霸权的挑战源自1965年。内需和出口的双向刺激极大地促进了日本经济的发展,使其迅速成为西方资本主义第二大经济体。

另一方面,由于日本的强势崛起,日美贸易收支出现逆转。长期逆差使美国处于贸易收支平衡危机中,结果日本不仅被美国视为搭便车者,还逐渐被视为一种威胁。(68)[日]五百旗头真.日美关系史[M].周永生,等,译.北京:世界知识出版社,2012:234-235.出口导向型经济使日本经常性收支盈余逐渐扩大,美国作为日本最大出口国收支持续恶化,美日产生严重的贸易摩擦问题。在此背景下,美国利用经济杠杆,借调控汇率之名,行遏制日本之实。尽管有观点认为,“广场协议”是各国协调操纵汇率的一次成功的尝试,(69)Jeffrey Frankel.The Plaza Accord,30 Years Later[Z/OL].(2016-01-18)[2022-10-24].https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21813/w21813.pdf.但毋庸置疑,该协议的根本目的是调整美元比价,并消除美国经常性收支不平衡。为此,日本无奈地选择了自我牺牲。被迫升值的日元抑制了日本出口的增长,大量资金涌入日本土地与股市,最终形成泡沫经济并导致日本陷入长期的经济萎靡。(70)不仅如此,美国还通过控制本国与西欧市场对日本出口商品加以限制。参见:黄琪轩,李晨阳.大国市场开拓的国际政治经济学——模式比较及对“一带一路”的启示[J].世界经济与政治,2016(5):112-115.

国家实力的快速增长带动了日本政治能力的长足发展(详见图4),然而日本较强的制衡能力并未使其趁机挣脱美国的安全枷锁,反而不断强化与美国的安全合作与盟友关系。美国仅运用经济权力杠杆便成功遏制日本的崛起,其背后是日本的外交和防务与美国的高度捆绑。从相对政治能力来看,20世纪70年代以后日本政治能力便已经达到稳健的高水平,特别是70年代后半期。得益于成功的出口政策与资本积累,日本获得了经济大国的地位,但与此同时,日本并未借机扭转其安全战略,而是强化了其嵌入式战略,将经济层面的嵌入关系进行全方位扩展。

图4 日本相对国家实力与相对政治能力(以美国为参照)资料来源:Relative Political Capacity Dataset(Version 2.4)[DB/OL].(2020-09-25)[2022-11-15].https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NRR7MB;Correlates of War Project[DB/OL].(2023-04-19).https://correlatesofwar.org/.

从对霸权国依赖程度来看,日本不仅在经济上高度依赖美国,而且双方在军事互信、军事同盟与领土驻军等领域合作紧密。例如,1951年美日签订的《美日安全保障条约》规定日本从属于美国,且美国可以不受限地设立、使用、扩大在日本的军事基地;1960年签订的《日美安全保障条约》虽然凸显日本的独立自主,强调日本和美国同为平等的国家,但并未改变日本与美国在军事与安全层面高度捆绑的事实。长期以来,日本通过西欧与北美的超大市场实现了经济上的腾飞,但在政治与战略层面不断面临来自美国更高的协作要求。紧密的依赖关系导致日本对美国较弱的制衡意愿(详见表4)。

表4 日本对霸权国依赖程度判定

尽管日本拥有较高的制衡能力,但与美国紧密的依赖关系制约了其制衡意愿的表达,由此导致了日本较弱的制度韧性,而这反过来又加深了日本的崛起困境,那么霸权庇护下的美日关系应当何去何从?有智库认为美英特殊伙伴关系可能是指导美日联盟发展的最好模式。(71)Institute for National Strategic Studies.The United States and Japan:Advancing toward a Mature Partnership[Z/OL].(2000-10-11)[2022-11-20].http://armitageint.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/06/ArmNye-Oct-2000-Report.pdf.另一种观点认为美德关系是一个更好的模式:“德国正在摆脱二战的束缚,在欧洲发挥更积极的作用,并愿意在区域多边框架内开展工作,从而为邻国提供稳定的保证,这是美国和日本在确定变革方向时应该参考的模式。”(72)Gilford J Ikenberry, Takashi Inoguchi,eds.Reinventing the Alliance:US-Japan Security Partnership in an Era of Change[M].New York:Springer,2003:3.种种迹象表明日本比德国走得更远,如尝试修改宪法第九条解禁自卫权,试图恢复日本为正常国家,力求在亚洲地区发挥主导性作用。(73)囿于文章篇幅与控制变量,本文选取了被视为新兴大国的四个亚洲国家案例,但事实上,德国亦符合本文的案例对象要求。相关数据显示,德国统一时,其相对国家实力为美国的1/5,近20年持续下跌近1/10水平,但其相对政治能力一直保持在较强水平(介于0.9到1.0之间),鉴于德国对美国的依赖程度类似于日本,其制衡意愿较低,由此呈现弱制度韧性。与日本不同的是,德国所处的地缘环境更为复杂,尽管德日双方都采取了嵌入式崛起战略,但德国政策中的战略对冲倾向明显高于日本。最后需要指出的是,与德国不同,未来日本可能缺乏能力支撑,这使得美国在考虑美日关系时将弱化日本的自主性定位,最终使美日关系的主从属性变得更为彻底。美日关系愈发明显的主从特征在当前的日本外交政策中随处可见也印证了这一点。

(三)安全协作与机会主义追随:冷战后印美关系的重塑与战略求同

印度抱有强烈的扩张主义与机会主义心态,试图寻求南亚地区的绝对安全,这种贪婪动机往往驱使印度联合域外霸权国以实现其目标。因此,印度在崛起过程中选择了与霸权国形成协作的特殊关系并采取了全面追随的策略。

图5 印度相对国家实力与相对政治能力(以美国为参照)资料来源:Relative Political Capacity Dataset(Version 2.4)[DB/OL].(2020-09-25)[2022-11-15].https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NRR7MB;Correlates of War Project[DB/OL].(2023-04-19).https://correlatesofwar.org/.

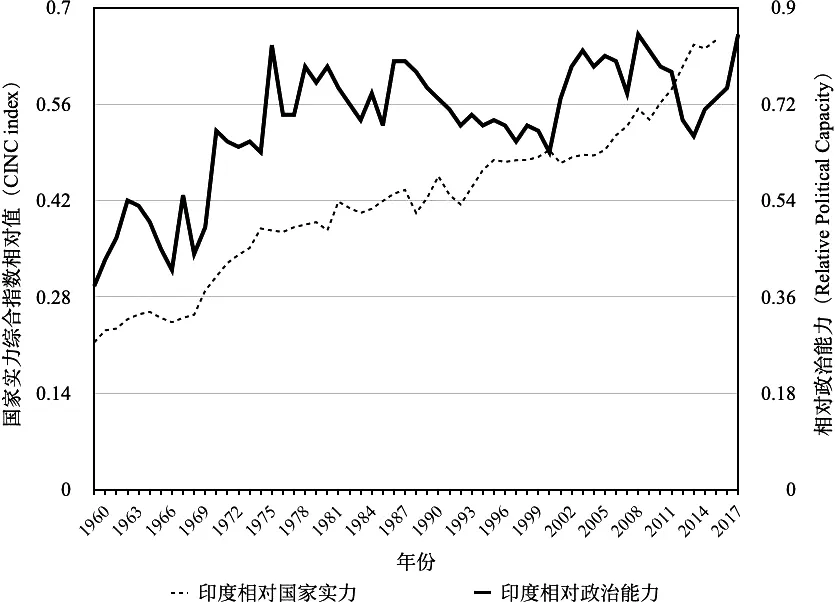

一方面,自20世纪60年代以来,印度在政治能力上发展迅速但一直尚未达到强劲水平,直到近年才有所改观(详见图5)。印度制衡能力与其外交政策互为因果:对中立主义的抛弃意味着过早卷入国际斗争而忽略了内部发展。早在1947年印巴分治前,时任印度副总理兼外交部长的尼赫鲁在关于国际问题的诸多演讲和著作中已经阐明了印度外交政策大纲:希望印度有一个独立于当时正在形成的两个权力集团外的外交政策——中立主义。(74)Dennis Kux.India and the United States:Estranged Democracies,1941-1991[M].Collingdale:Diane Publishing,1992:55.但“中立主义”很快便被印巴冲突证明是不切实际的。尽管美印是世界最大的两个所谓西式“民主”实体,但美巴关系深刻影响美印关系。对于印度来说,正是美巴的联盟关系促成英迪拉·甘地(Indira Gandhi)寻求苏印结盟(20世纪60年代末,中苏关系恶化推动苏印关系进一步深化),并促使该结盟关系一直维持到后冷战时期。印度的区域霸权主义使其忙于扩张并深陷地区冲突,包括但不限于印巴冲突、中印边境冲突等,因此疲于发展经济的印度政治能力较为薄弱。

另一方面,在对霸权国依赖程度上,印度在苏联与美国两个超级大国间左右逢源,并在冷战结束前与美国实现了缓和,而且在近年来形成了较为紧密的准盟友关系。首先,冷战后,美印实现了所谓从 “疏远的民主”到“参与式民主”的缓和。1982年,英吉拉·甘地在对美国事访问期间表达了寻求在共同领域合作的期望,随后双方有效解决了由核电燃料运输所引发的争端,并促成时任副总统的老布什在1984年对印度的回访。至此,美印关系实际上已经开始回暖。1984年美国更是签署147号国家安全指令,向印度出售高技术,促成美印签署技术转让谅解备忘录。(75)胡志勇.冷战时期美国的南亚战略与美印关系[J].南亚研究季刊,2009(4):19-26.然而,斯德哥尔摩和平研究所(SIPRI)武器转让数据库显示,印度却在1986年末才开始从美国进口军事装备,且美印军售一直维持在较低水平。(76)相关数据来自斯德哥尔摩和平研究所:SIPRI. Database of Stockholm International Peace Research Institute [DB/OL].[2022-11-10].http://www.sipri.org/databases.armstransfers.这既可视为印度在苏印同盟框架下的试探行为,也可看作美国正在为冷战结束后的单极格局做准备。从1995年到2001年,美印在相关框架协议下开始推进防务合作关系制度化。2005年,两国签订《美印防务关系新框架》,双方军事合作程度进一步加深。2013年,印度前防务部长萨尔曼·库尔西德(Salman Khurshid)宣称美印关系实则从“疏远的民主”(estranged democracies)走向“参与式民主”(engaged democracies)。(77)Salman Khurshid.India-U.S. Relations:The Search for a Transformative Moment[EB/OL].(2013-06-25)[2022-10-19].https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/21868/.2014年,纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)任内的印度政府与奥巴马政府的高频率互访进一步强化了美印关系。2015年《美印防务关系框架》得以续签更是为美印准军事联盟奠定了基础。

其次,近年来美印协作更是实现了从“参与式民主”到“协作式民主”的转变。2016年奥巴马政府高调宣布美国将印度提升为主要的国防伙伴,并指出这一地位是其他任何国家都没有的。不仅如此,尽管该联盟不是正式的,但作为 2015年续签的十年国防协议的扩展,美印签署的深化军事合作协议意味着印度将在2018年享受成为美国条约盟友的一些好处,例如获得国防技术。(78)Council on Foreign Relations.U.S.-India Relations:1947-2020[EB/OL].(2021-12-21)[2022-10-19].https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations.通过该声明,笔者认为自2016年起,美印已迈入准盟友关系建设的实质阶段。此后,美印签订了多个基础军事协议。最甚的是,2020年10月27日,美印签订《基础交流与合作协定》(The Basic Exchange and Cooperation Agreement, BECA),该协定将允许印度共享美国的地理空间数据以提高印度无人机和巡航导弹的精确性。至此,BECA作为美印两国过去二十年军事合作四个基础协议中的最后一环已经完成闭合,向准联盟跨出实质性的一步。(79)其余三个分别是2002年签订的《保护共享军事信息协议》、2016年签订的《后勤交换协议备忘录》、2018年规定印度成为美国安全军事网络通信的一部分。参见:Abhijnan Rej.India and US Likely to Sign Geospatial Intelligence Pact[EB/OL].(2020-08-24)[2022-10-20].https://thediplomat.com/2020/08/india-and-us-likely-to-sign-geospatial-intelligence-pact/.2021年9月21日,在美印领导人联合声明中,双方领导人一致同意推动建立全面的全球战略伙伴关系(Comprehensive Global Strategic Partnership)。(80)The White House.U.S.-India Joint Leaders’ Statement:A Partnership for Global Good[EB/OL].(2021-09-24)[2022-10-29].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/u-s-india-joint-leaders-statement-a-partnership-for-global-good/.这一声明可被近似认为美印准军事同盟已大致形成。关于印度对美依赖程度的判定,详见表5。

表5 印度对霸权国依赖程度判定

总而言之,尽管冷战后印度相对政治能力得到了显著提升,但总体仍处于低位水平,其制衡能力水平较低。不仅如此,随着印美关系进一步强化,军事与经济上对美国的高度依赖导致印度降低了针对美国的制衡意愿。因此,印度制度韧性水平为极弱,并奉行全面追随霸权国的相关策略。与此同时,霸权国倾向于与印度进行深度捆绑以实现战略协同。(81)王文佳,汪伟民.“战略利他主义”还是“选择性合作”?——美国对印政策争论及其中国因素[J].世界经济与政治论坛,2022(2):104.

(四)从“战略伙伴”到竞争对手:冷战后中美关系的转圜与遇冷

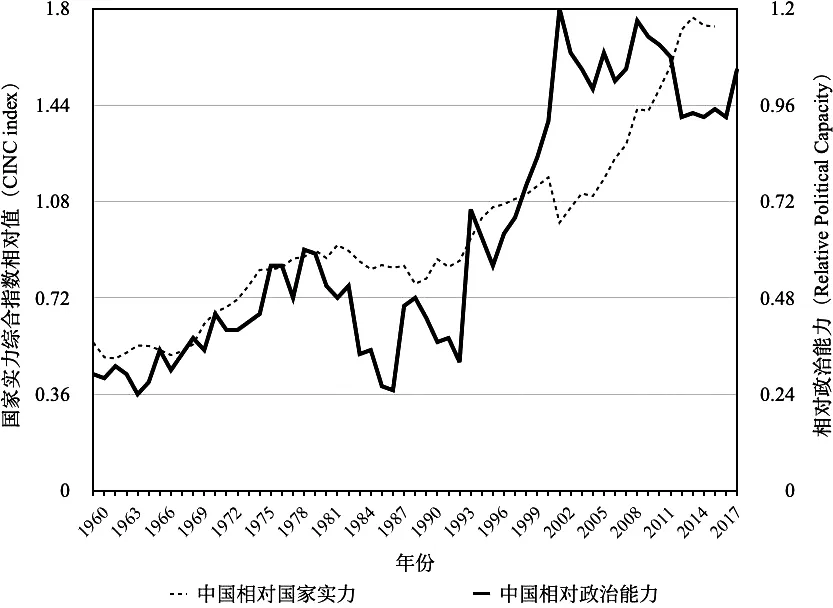

首先,冷战结束后,中美关系呈现“经热政冷”的态势。随着更多的经济因素介入且迅速扩大,中美的经贸联系进一步加深,但中美在政治与军事上的冲突风险却在不断加大。(82)Aaron L Friedberg.Competing with China[J].Survival,2018,60(3):7-64.一方面,改革开放以后中国有针对性地实行了“价格双轨制”的渐进式改革,重点实现工业部门改革(竞争性市场结构的形成)与非国有部门的成长(农村改革与乡镇企业兴起)。(83)张军.“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978—1992)[M].上海:上海人民出版社,2016:11-25.从1979年到1995年,中国对不合理的经济结构(计划经济体制尚未退场)的调整大幅提高了其税收水平,过低的经济活跃人口(农村劳动力过剩(84)联产承包制推行后,全国农村剩余劳动力约占农村总劳动力的30%—40%,约1.3亿人。参见:萧冬连.探路之役——1978—1992年的中国经济改革[M].北京:社会科学文献出版社,2019:116.与城市化人口过低(85)从1979年到1992年,中国城市人口占总人口比重基本保持在13%—15%之间,自1992年以后平均每年以4个百分点增加,直至2001年。参见:Correlates of War.Database of Correlates of War Project[DB/OL].[2022-10-31].https://correlatesofwar.org/.)无法支撑城市化进程的局面得到了巨大改善。在该阶段,中国的政治能力不断提升但并未达到强劲水平(详见图6)。不仅如此,改革开放后的前二十年,中国将重心聚焦于经济建设,相对忽视对军事现代化进行重大投资的呼声。西方“颜色革命”、苏联解体与伊拉克战争加快了中国有关军事建设与改革的认知转变。基于此,美国惮于中国对亚太霸权体系的冲击力及其对中国政治能力急剧变化的夸大与敏锐感知,使其在1994—2001年间对中国采取了较为严格的遏制政策。

图6 中国相对国家实力与相对政治能力(以美国为参照)资料来源:Relative Political Capacity Dataset(Version 2.4)[DB/OL].(2020-09-25)[2022-11-15].https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/NRR7MB;Correlates of War Project[DB/OL].(2023-04-19).https://correlatesofwar.org/.

另一方面,西方对中国有关人权的批评及其相关制裁阻碍了中美相互依赖关系的进一步发展并停滞于经济层面(详见表5)。尽管较弱的相互依赖关系强化了中国在面临霸权国打压时的制衡意愿,但考虑到中国在面对美国打压时缺乏足够的制衡能力,中国在彼时采取了与俄罗斯类似的崛起路径:在斗争中寻求缓和。因此,在面对第三次台海危机、南联盟使馆被炸、南海撞击事件时,中国防止了事态的扩大。

表6 中国对霸权国依赖程度判定

其次,“9·11”事件之后,美国战略重心开始转移,中美关系呈现“政经皆热”的态势。出于反恐的需要,美国对中国采取了一种温和的“容纳”战略。这种战略表现为两个方面:在欧洲,美国希望整合俄罗斯;在亚洲,美国寻求与中国保持接触与合作。基于此,美国提出与中国形成互惠互利的“伙伴关系”(mutually beneficial partnership)。(86)为了将中国纳入其霸权秩序,美国提出了跨越经济、安全和政治的通融条款,其中关键的经济举措是允许中国加入世界贸易组织。马斯坦多诺认为,这一合作关系成为其自身成功的牺牲品,并在2010年之后逐渐走向崩溃。参见:Michael Mastanduno.Partner Politics:Russia,China,and the Challenge of Extending US Hegemony after the Cold War[J].Security Studies,2019,28(3):497.简言之,美国对亚太的战略布局与中东反恐战略目标的客观要求迫切需要亚太地区保持稳定,由此形成了中国的战略机遇期。(87)2001年入世之后,中国进入了一个GDP年均增长率10%以上、为期至少10年的经济高速增长期。参见:杨洁勉.美国的全球战略和中国的战略机遇期[J].国际问题研究,2003(2):11-16;刘旻玮.复合窗口期与体系性冲突的时机[J].国际政治科学,2020(4):68.

最后,自2010年以来,美国开始转变对华政策,尝试破坏“战略伙伴关系”。(88)美国对“战略伙伴关系”的质疑始自2010年,“中国威胁论”甚嚣尘上,但当时民主党并未采取实质性举措。2014年,中国GDP(以购买力平价计算)首超美国,这引起美国右翼保守势力巨大的不安,中美关系开始加速滑坡。在此背景下,美国利用其盟友频繁策划地缘冲突,如2012年中菲“黄岩岛争端”、2013年中日“钓鱼岛事件”、2016年“‘萨德’入韩”等,直至2017年中美关系跌至冰点,呈现“政经皆冷”态势。

总而言之,自2001年以来,中国相对政治能力稳定在强劲水平。与此同时,中国与美国相互依赖关系仅停留于经济层面,相互依赖程度始终较低,在面对美国打压时中国制衡意愿明显,具备极强的制度韧性。这导致中国要求美国须“从实力出发处理中美关系”并审慎对待中美关系。在此背景下,美国既缺乏有效胁迫手段,又担心相关政策触碰双方核心利益。因此,美国对华政策呈现出两面性。一方面,美国通过“小院高墙”的方式穷尽各种胁迫手段加速与中国脱钩,迫使中国让步,例如科技竞争、贸易摩擦等;(89)秦刚.大变局、大格局、大胸怀——中美必须找到新时期正确相处之道[J].国际问题研究,2022(4):14.另一方面,双方期冀通过谈判建立包括核心利益的一揽子清单并针对不同议题进行筛选式谈判,这体现在双方一致同意为竞争建立“共识性围栏”(common-sense guardrails for competition),(90)The White House. Background Press Call by Senior Administration Officials on President Biden’s Virtual Meeting with President Xi of the People’s Republic of China[DB/OL].(2021-11-16)[2022-12-19].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/11/16/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-president-bidens-virtual-meeting-with-president-xi-of-the-peoples-republic-of-china-2/.希望通过坦诚对话加强合作,有效管控好竞争和分歧,推动中美关系稳定发展。(91)习近平同美国总统拜登视频通话[EB/OL].(2022-03-28)[2022-11-03].http://www.news.cn/politics/leaders/2022-03/18/c_1128483866.htm.

(五)小结

总体而言,针对极弱制度韧性的新兴大国,霸权国倾向于采取拉拢培植策略,依托其经济网络与军事联盟对其进行俘获,发展更为紧密的经济依附型伙伴关系或准盟友关系。针对较弱制度韧性的新兴大国,其对霸权国较高的依赖程度使其无法摆脱霸权国的单向压制。俘获与追随、依附性要求与自主性嵌入看似霸权国与新兴国互动的一体两面,实则不然。极弱制度韧性常根植于新兴大国孱弱的政治能力;相比之下,较弱制度韧性则是霸权国激励性政策选择的结果。总体而言,上述新兴大国多属于同质性崛起,呈现俘获性(美印)、依附性(美日)特征。

针对极强制度韧性的新兴大国,霸权国经常作敌我区分,实施既遏制又对抗的打压政策。此类新兴大国对霸权国具有较强的制衡意愿,不愿被霸权整合;针对较强制度韧性的新兴大国,霸权国既容纳又遏制,同时新兴国寻求霸权国对其崛起的认可。鉴于复杂的意识形态与差异化的地缘政治环境,冷战结束后,针对中国与俄罗斯,美国分别贯彻了容纳与遏制战略,这使得中俄双方在几乎同时拥有极强制度韧性的情况下制衡行为分化明显。总而言之,此类新兴大国多为异质性崛起,呈现敌我性(美俄)特征与分化性(中美)特征。

从崛起结果来看,较强和极强的制度韧性维持了新兴国的安全自主,但与此同时也加强了其面临的安全困境;较弱与极弱制度韧性保证了新兴国短期的利益需求与地缘安全,但与此同时也强化了被牵连与被抛弃的联盟困境。(92)Glenn H Snyder.The Security Dilemma in Alliance Politics[J].World Politics,1984,36(4):461-495.

五、结语

新兴大国崛起是崛起国与霸权国间权力转移进程的前置性议题,其主要关切在于新兴国如何处理与霸权国之间的关系。本文认为,新兴国家制衡能力与其对霸权国的制衡意愿共同组成的制度韧性决定了其崛起路径。首先,冷战结束后,由于存在一个由霸权国主导的单极体系,因此新兴大国需优先处理与霸权国的关系,这意味着制度韧性需锚定霸权国。其次,相对制度韧性决定性地赋予了新兴大国崛起路径的内涵。具言之,制衡能力是国家实力内生性发展的结果,制衡意愿则是国家间互动的结果。再次,以霸权国为参照,根据制衡能力与其制衡意愿的组合,新兴大国大致存在四种程度的制度韧性水平,依次为极强制度韧性、强制度韧性、弱制度韧性与极弱制度韧性。最后,本文选取了冷战期间日本(冷战期间日美关系的互动环境可近似为单极体系)以及冷战后俄罗斯、印度、中国的崛起案例对相关研究假设进行了验证。验证结果显示,强制度韧性保证了新兴国的安全自主并促使其致力于合法化自身的扩张,但与此同时强化了自身的安全困境并备受威胁,导致其崛起压力过大;弱制度韧性保证了新兴国的利益诉求并降低了其自身面临的地缘威胁,但在地位寻求与合法化扩张方面备受压制,崛起前景受限。德国与日本案例的差异性特征表明,不同的地缘环境将导致嵌入式战略分化,其中,对冲战略符合更为复杂的地缘环境。此外,极弱制度韧性与极强制度韧性分别赋予了对应大国极弱与极强的抗风险能力,从而驱使前者倾向于全面追随,赋予后者对外政策以较强的灵活性。

在设计上,本文提出的相对制度韧性分析框架在变量上替换了以往的国家实力变量,通过构建以国家政治能力为关键变量的“能力—意愿”框架突出新兴大国的成功崛起不仅是国家实力内生性增长的自然结果,更是新兴国政治能力不断提升的体现。在操作上,本文对政治能力这一衡量指标进行了优化,通过计算新兴国与霸权国彼此间政治能力的比值关系以突出相对性;在制衡意愿的衡量上,本文通过简单粗略的条件赋值就新兴国对霸权国依赖程度进行了判定,这亦是本文的局限之处。在未来前景上,有关崛起国与霸权国的分析依旧可以沿用本文框架,在国家实力水平较为固定的权力转移进程中,通过关注政治能力与制衡意愿(不满变量)组成的制度韧性变量,可以有效判定崛起国在与霸权国竞争过程中的战略导向与崛起策略,这是后续研究的主要方向。关于相对制度韧性的思考,本文认为,从新冠疫情暴发到俄乌冲突,政治能力在国际抗疫合作与推动全球治理方面发挥了重要作用。苏联的解体源于国家政治能力的缺位而非国家实力的下降,当前美国的衰败原因亦在于政治能力而非国家实力。回首中国从新兴国到崛起国的蜕变,通过关注政治能力而非物质实力更有利于我们理解大国崛起。