促检验医学生科研思维提高的实习教学优化策略*

伍慧妍,钟 瑶,彭 亮△

1.广州医科大学附属第五医院检验科,广东广州 510799;2.广州医科大学金域检验学院医学检验系,广东广州 510180;3.嘉应学院医学院医学检验系,广东梅州 514031

医学检验科实习是医学检验专业学生的一项重要教学环节,也是巩固和深化学生对自己的专业理论知识、培养专业实践技能、掌握解决临床检验疑问的过程,同时也是一个提升学生自身科研思维的黄金时间[1]。自2012年教育部提出对医学检验本科生的教学改革,我国对医学检验专业人才的培养要求就从知识型人才转变为创新应用型人才[2],培养学生们的科研思维能力已成为当今重要的教学任务[3]。传统以掌握书本专业知识为主的教学模式已经不适应目前的教育需求,当代的检验教育亟须从传统的教育模式转变,探索出检验人才培养的新思路新模式。当前,医院在拥有高水平科研优势的前提下,对推进学生科研思维的培养有优势。本文就如何建立临床和科研融合的实习带教模式,让学生运用所学的医学检验知识去解决临床相关的实际问题和促进学生的科研思维展开分析。

1 临床实习教学反思

检验科作为医院中关键的辅助科室,通过临床实验室标准操作、各类检验技术、各大检验设备,为临床提供准确、可靠的检验依据,帮助解决临床实际问题[4]。依托医院高水平的科研平台,检验科先进的检验仪器,以及众多的临床实际案例,在实习期间培养和激发医学检验本科生的科研思维和兴趣具有极大优势。近5年广州医科大学附属第五医院检验科一共带教65名分别来自7所高校的检验医学生,发现了颇多问题,比如一部分同学基础相对薄弱,同时又缺乏自主学习的能力和学习兴趣,以及大部分学生多根据实习大纲的计划被动地学习,对于教师的任务言听计从,忽视了临床检验中会出现的问题,缺乏通过科学的方式去思考、看待和解决问题。同时在毕业论文写作这一重要的实习环节过程中,存在实验创新性差、看待研究层面浅薄、参考文献运用不合理等问题。其主要原因是这部分学生平时学习目标不明、缺乏动手能力以至于遇到难题缺乏探索精神,同时科研基础薄弱,临床和科研无法联系在一起等,部分教师的教学方式没有达到言传身教的效果,仅仅只是将知识和经验传授给学生,没有将理论与实际做到真正融合,所以学生就只能止步不前、固步自封,更对科研提不起兴趣。可见对学生科研思维的培养在教学中十分重要,并且学生们也反馈希望打下一定的科研基础,能更好地服务于今后的学习或者工作。因此教师在实习带教过程要实现“授之以鱼不如授之以渔”,教师通过临床问题引入科研内容,进一步培养学生的科研思维和能力,激发学生的创新探索精神,同时也能拓展教师教学,提高教师的教学水平。

2 PBL扩展临床教学模式引导技术创新思维

在以往的带教过程中发现,90%的检验实习生被动接受检验科教师的SOP操作示范,只是生搬硬套地单纯机械化操作,学生容易缺乏职业成就感,日渐对工作产生倦怠情绪。因此,检验师也经常被比喻为流水线工人。为了消除这种刻板印象,为检验专业营造更好的社会平台,为了让学生更富有职业精神,帮助学生摆脱“知其然而不知其所以然”的困境,建立了让学生带问题进组学习的模式,即使用PBL教学法[5],让实习生从检验技术层面学习检验项目并引导其思考技术创新。带教导师团队围绕PBL教学模式初步制订了相关的教学计划。实施过程分为问题设定、学生分析、资料查阅、组别讨论、科学反思5个阶段,见图1。其中问题的设定要求涉及基础检验知识,进阶的题目可联系目前临床的检测现状,联系新产业、新技术的发展方向,从而具有一定的挑战性和启发性,引导学生思考创新[6]。学生查阅文献资料,旧的检测项目是否可使用新检测技术,如何验证?或锁定某个新型标志物,利用哪一种检测原理或检测方法是否可以检测出新的检测因子?新型检测因子临床诊断价值如何,该如何分析?是否存在干扰因素,应该如何分析?这都是基础的科研命题,学生根据难度可单独探索也可以组别讨论。学生可以自由发挥,结合多领域多层次的知识进行归纳总结,商议解决问题的思路。其次重视问题的总结与反思,可由其他学生和教师补充学生思路的不足之处,查漏补缺,达到由点及面的效果,同时纠正学生存在的科研探索误区、盲区。基于PBL教学法,密切结合临床现状通过检验理论去发散思维,既可以不断完善学生的临床基础,又可锻炼学生多方面的能力,如文献检索、归纳总结、口语表述等,极大提高学生的科研热情和兴趣,鼓励学生积极投入科研。并且依托医院科室优秀的教学团队以及科研平台,更能发挥临床优势,使理论和实践完美结合。

图1 PBL式入组带教实施步骤图

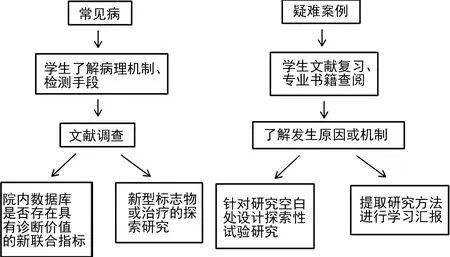

3 CBL教学培养学生医学转化能力

除了从检验专业角度进行科研创新的探索,也应重视培养学生从临床实际工作中、从患者身上增加思辨探索的能力。在检验实习生组内实习尾声,学习掌握程度已趋及格后,带教导师团队将进行CBL教学法[7],以案例为基础、以思辨式讨论为特点来进行教学。实施过程以疑难或罕见案例牵头[8],层层深入分析解决问题,引导学生开展解决案例的设计性实验,进而将疑难案例分析进行科研研究,也可以是临床病例的总结,主要针对常见病种。首先由导师团队建立案例库,案例的选择以内科的疾病为主,例如肝炎、肝硬化、原发性肝癌、胆囊炎、肾炎、慢性支气管炎、肺炎、冠心病、动脉粥样硬化、白血病等典型的案例[9]。然后教育学生可对检验系统提取或临床病例系统截取的数据进行整合与互动,让学生养成自主分析能力,进而将数据具象化等,将其与科研设计紧密联系,来激发学生们的科研转化力,见图2。例如带教人员就曾对临床中耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌耐药替加环素问题,抛出如何降低其耐药性,解决目前临床患者多重耐药的严重问题。鼓励学生去查阅文献,激发学习及研究兴趣,让学生开展逆转耐药性的探索研究。同时就这一研究带领学生参与广东省医学科研基金、广州市中医药和中西医结合科技项目基金的课题申请,并且带入后续实验研究,并撰写论文,让学生实在地参加到课题中去。通过CBL教学引入学生对问题的兴趣,再通过课题研究或者科研立项带领学生步入科研研究,将自己需要解决的问题转化成实验研究,并产出成果,达到医学转化,提升科研思维和能力。

图2 CBL教学入组带教实施步骤图

4 设计PDCA改良模式的科研课堂

本教学改革的设计中,带教人员同时引入PDCA管理模式[10]。在计划阶段(P)成立科研组,成员包括高级职称老师、研究生学历及以上的老师、在读研究生进行科研思路头脑风暴课堂,带领学生旁听。课堂内容应覆盖文献阅读、统计软件使用、基础实验介绍、在读研究生心得分享、课题标书撰写、论文撰写与投稿或者科研伦理等。在执行阶段(D)借助医院科研平台执行计划,可以组织学生研读中英文文献、成立学生科研小分队、鼓励学生撰写综述、开展课题或科研立项申报撰写培训、带领学生积极参加各类学术会议及竞赛等。在检查阶段(C),通过多渠道培养,学生得到了充分锻炼,并针对以上措施进行实践和评估,通过PBL教学模式、CBL教学模式来检验学生收获的成果,具体可以通过学生对问题的分析、数据的采集和运用、科研反思的表述等进行评价分析。在修正阶段(A),由教师成立的科研组进行课堂评价,对于需要解决的和新发现的问题进行优化。同时进行学生问卷调查,了解实习生们兴趣点、疑难点、建议内容,开展针对性课堂计划。根据意见优化开展新的一轮基于PDCA循环改良的科研课堂,达到层层递进,促进检验学科的持续发展,帮助学生提升综合素质。

5 兴趣为本,定向突破

现阶段大学生的主要特点是有更强的自我意识,他们的行为习惯更不愿意受到约束,因此,“自我领导”-兴趣是更加适合培育该群体学习的方式[11-12]。培养科研思维首先就要培养科研兴趣,可以从日常临床着手,让学生自己提出疑问并参与解决,在这个过程产生成就感和需求感,激发学生对自我解决问题的自信以及对求知的渴望。例如带教人员在带教过程中有学生观察到脑脊液在显微镜下可看到“羊齿状结晶”,学生提出疑问为什么脑脊液存在羊齿状结晶?后面教师通过引导,让其带着疑问回去自己查找资料,发现其实是因为加了生理盐水,生理盐水滴在玻片上干燥后会出现盐水结晶,这结晶与羊齿状结晶相似。通过对自己在实际临床中遇到的问题,自己查阅文章去求证,学生都会有一种自己的努力被认可的成就感,而在这种成就感中学生的科研兴趣也会被激发出来。同时,在学生的毕业论文选题中,兴趣也发挥着重要作用。现在各大高校对毕业论文都要求具有创新性[13]。对于本科生来说,做到自主选题、拟题这一点是一大难题,此时就需要教师加以引导,可以根据学生在实习过程中感兴趣的专题,进行定向突破或者互动式交流帮助学生发散思维,解决问题。另外除了讨论诱导的形式,还可以开展特色读书报告会,给学生们带来学术前沿资讯,鼓励他们尝试创新。

6 总 结

在这个检验技术快速发展的时代,社会对人才的要求和需求也在变化,检验科老师需重新定位目标,跟随着变化的步伐来提高人才的综合素质和满足人才培养的需求。本文中临床和科研融合模式的教学模式改革正是顺应变化,通过PBL、CBL、PDCA模式或兴趣培养等多元化的教学模式,来培养学生的临床和科研思维能力,适应高等教育要求,以及学生未来的职业展望。在这种模式中学生作为“主导者”,自主学习,在已有理论知识的基础上与教师在讨论中形成知识网架,发挥模式的最大优势。