天启《新修成都府志》书写研究

熊梅 林靖翔

摘 要:天启《新修成都府志》作为现存最早的成都方志,是研究晚明成都区域发展的珍贵文献。从书写团队、书写体例、书写取材和人物书写等方面考察,该志作为高度顺承国家意志的地方书写,其内容虽带有时代烙印,但它的问世避免了成都府断志的遗憾,延续了明代地方文脉,贡献了学术勘误,展现了书写者对地方民情的人文关怀,而保存下来的丰富文图史料为后世管窥晚明成都城市发展提供了钥匙。

关键词:天启《新修成都府志》;人物书写;书写价值

中图分类号:K29;K291/297 文献标识码:A 文章编号:1004-342(2023) 05-69-15

明天启元年(1621)刻本《新修成都府志》(以下简称天启《成都府志》)是现存最早的成都方志,有关其研究并不多见。成都市地方志编纂委员会和四川大学历史地理研究所引进美国国会图书馆天启《成都府志》原刻本,并结合其他古籍文献对该书进行了点校整理①;杨文华考证了天启《成都府志》的流传版本,重点论述《总论》 《人物志》和经济部类之得失;张逸洁对天启《成都府志》修纂者的身份进行了梳理②;张学君认为天启《成都府志》篇章体例“完备”且“周详”,对主纂者张世雍给予了极高的评价③;但王重民指出此书“多因旧文”,《艺文志》部分占比过大,“有失轻重”④;张莉红则认为该书虽具有丰富的史料价值,但也存在“写古多而述今少”、对当代社会缺少资世意义且含有大量“封建糟粕”⑤。

近年来,“历史书写”作为一种研究范式已成为学界讨论的热点。由于时限具有一维性,历史学者只能将各式各样的“文本”即史料,作为自己的研究对象。文本经前人所书写,不免包含“选择、建构、想象、创造”等因素,①而“历史书写”正是对文本形成过程的上述因素进行追索。②现有天启《成都府志》的研究成果,或探究其优劣,或借以佐证观点,鲜有对历史书写层面的关注,导致对天启《成都府志》的价值言人人殊。有鉴于此,本文拟从天启《成都府志》书写团队、书写体例、书写取材及人物篇章的书写内容入手,再论该书价值。

一、天启《成都府志》的书写团队

“郡邑之有志,若国有史,家有谱。”③方志有裨于地方,在于其可“备一方之乘,补百年之阙矣”④。天启《成都府志》书写的动因是泰昌元年(1620)时任成都知府的冯任考虑到成都之前的方志散佚已久,其他省志对成都记载其言甚略,于是“开馆什邡,以县令谢奇举领其事”⑤,书写至此于始。考察方志的书写团队有助于了解其全貌及成书背景以促进研究的深入开展。

天启《成都府志》由冯任总裁,陈余达、郑师玄等八人校对,谢奇举和张世雍等六人纂修。确认修志人员的来源,对理解方志的书写非常重要。尽管我们可以从方志的前言部分了解到团队成员的部分信息,但相关记载只言片语,唯有从各地方志中加以考证溯源。

1.总裁者

冯任,字重夫,号起莘,浙江慈溪人。万历丁未进士,授吴江知县。万历末升成都知府,泰昌元年(1620)九月启动《新修成都府志》的编纂工程。天启元年(1621)任陕西副使庄浪(今甘肃)兵备。天启三年(1623)转参政驻凉州。⑥

2.校对者

陈余达,万历时任成都府同知。

郑师玄,直隶人官生⑦,万历时任成都通判。有《芙蓉楼》 《广安官署闲况》等文章存世。

梁文烨,字含字,陕西靖边所人(今陕西省靖边县)。为人“清介明察,刚毅敏断”⑧。万历三十八年拔贡生,后任成都府通判。

施良会,河南人举人,万历时任成都府通判⑨,有文章《题玉垒山并龙洞》存世。⑩

段师文,字忠轩,云南嵩明人(今云南省嵩明县),万历丙午举人,授成都府通判,天启年间因平叛奢崇明有功,晋升“四川监军道提督五卫学政”①。

张積庆,河南人,万历间由选贡升四川成都府通判。②

张尔恕,字绍鲁,号忠宇,少聪慧,刚慎识事,万历四十一年举人,先仕湖广新宁县(今湖南省新宁县)知县,后升成都府通判,职兵马镇宁越。③

罗宽,万历时任成都府推官,奢崇明叛乱时与段师文、梁文烨等人死守成都。

3.纂修者

谢奇举,字彦甫,湖广癸卯举人,授什邡令。天启时因平奢崇明之乱有功,擢御史巡按陕西④,为人刚毅正直,后因权奸当路,直道难容,寻乞休归。⑤

张世雍⑥,潼川县廪生,四川按察司副使戴燝认为其乃“良史之才也”⑦。先后参与万历《四川总志》、万历《潼川州志》和天启《成都府志》编纂工作。

杨懋芳,什邡县贡生,万历训导候选。⑧

易自成,什邡县廪生。

徐宗敬,华阳县廪生。

李菃,什邡县贡生。

秦进才将方志的修纂团体分成“修纂合一”“修纂分开”和“混合”式三种类型。⑨天启《成都府志》由知府冯任负责“开馆集士,大索酉藏”、筹集经费等,同知陈余达等佐治官负责审定及撰写序言,而县令谢奇举和各地生员则负责具体纂修事宜。从修纂团体上看,天启《成都府志》当属“修纂分开”型,即由地方官负责组织人员、协调关系、筹集经费,并承担审定、作序等工作,由地方官聘请其他人负责具体编纂事宜,包括收集志料、谋篇布局、审阅定稿等。从书写团队的籍贯和身份看,既有成都府本土生员,亦有外地官僚和生员。本地生员熟悉地方掌故,了解本地历史沿革,具备“地方性知识”①,参与方志的书写工作往往得心应手。外地官僚和生员则拥有丰富的书写经验,如潼川廪生张世雍,曾参与万历《四川总志》和万历《潼川州志》的纂修工作,颇得时人肯定,连四川按察司副使戴燝也為其《成都纪》撰写序言。无论地方官员与本地学人持有何种不同的书写动机,但他们都具有一致的书写诉求。地方官员负责总裁、校对,具有“地方性知识”的学人承担方志的主修工作,双方达成共识,这是方志获得官方地位的关键。

二、天启《成都府志》的书写体例

明代为促进地方修志事业的开展和地方志书体例的统一,曾多次颁布纂修体例。永乐十六年(1418),《纂修志书凡例》要求地方志书的内容应当包括建置沿革、分野、疆域、城池、山川、坊郭镇市、土产、贡赋、田地、税粮、课程、税钞、风俗、户口、学校、军卫、郡县廨舍、寺观、祠庙、桥梁、古迹、宦迹、人物、仙释、杂志、诗文等26项。②修志条例的颁布反映出明廷对地方志编修的高度重视,各州县按例索骥,依类目填空铺成,导致各地方志的书写与官牍文样无二,出现分类琐碎,列目众多等弊端。③

《成都府志后序》言“(全书)凡为类四十一,为目八十,为卷五十八。”④按明代官方颁定的修志凡例书写而成,唯缺“坊郭”,其余条目一一对应,且额外增设《科第表》 《岁贡表》等篇⑤,从体例上看,完全契合国家的修志意志。由于“成都旧志,今总无考”,历代志书如《成都古今集记》、成化《成都志》等又“漶漫无据”,天启《成都府志》的书写团队遂借鉴明代四川省志的书写体例①,“疏者密之,漏者补之”②,采用纲目式的二级分类,如在《建置志》下,分设《城郭》《学校》等目,又模仿《史记》的形式,以图、表、纪、传诸体分篇设目③,创造性地将类目式与纪传体相结合,“纲领具举,伦次得宜”④,展现出书写团队对方志体例的创新。

在类目开启之初,书写团队会在篇目前均设置无题小序,总括说明该篇设置之缘由或对地方人文加以论赞。序如“‘王公设险以守国,孔子彖之,城郭之义重矣”,强调《城郭》篇的重要性⑤。又如,《疆域志》小序载:“是时古褒斜、南中皆成都地,历代沿革不一。至我国朝建置,错综迄于今,以三十一州县隶成都郡,夫然后疆域有定制焉。”⑥张英聘指出,这种论述结合、以序按论赞的形式突破了方志志体“述而不作”的约束,对所述内容有画龙点睛之用。⑦

整体观之,天启《成都府志》的书写体例总体上与国家《纂修志书凡例》保持高度的统一,但具体的书写又带有灵活的考量和协调。全书五十八卷,但《艺文志》就占二十九卷,篇幅繁杂,轻重占比确有失衡。就其内容而言,所选取的人物著作皆“有名号于成都者”,“其市廛以渊万商,其文明以繁科第”⑧,令文人墨客心驰神往,又折射出成都深厚的文化底蕴。

三、天启《成都府志》的书写取材

天启《成都府志·后序》载:“(冯任)于是偕什邡谢奇举聘诸生……开局授简,始于泰昌九月,迄于臈月而竣。”可见,包括谢奇举在内的6名纂修人员不到四月便完成了75万余字的书写。⑨天启《成都府志》篇幅巨大,成书时间较短,不少内容取材于省志、县志和《全蜀艺文志》。

(一)对既有省志的利用

天启《成都府志·凡例》记载:“若分野、山川、建置、形胜、城郭、赋役诸款,仍省志次第为类编,而疏者密之,漏者补之。”①此省志主要指正德《四川志》、嘉靖《四川总志》和两部万历《四川总志》。明代成都为四川承宣布政司首府,是省志重点记述的地区之一,天启《成都府志》书写人员之一的张世雍也参与了省志的编修工作②,可见天启《成都府志》在编修分野、山川等条目时,摘录了省志之中与成都地区有关的资料。将天启《成都府志》和上述四部省志及天顺《大明一统志》相对比(见表1),可以发现天启《成都府志》对于省志史料并非全盘誊抄,而是参考性补充,并作了考证性的修改。

首先是“山川”类自然景观,由于其成型年代较早,且相对稳定,省志对其记载已颇为详尽,天启《成都府志》遂引用省志记载,仅增补“慈坪峰”和“圣水池”两处。

其次是成都府的各类文化景观,它们多建立于明初,政府、民间也时有重建、修缮之举,省志相关记载迄于万历年间,而天启《成都府志》对部分文化景观作了时事修改:如成都府的盐课提举司,旧址在濯锦江东岸,万历中,“改移遂宁县司址,今为文昌宫”;广都水驿,省志载其地址在“(成都府)治东南三十里”①,天启《成都府志》新增“万历中裁革”等②;在《城郭》篇增加双流县万历庚申年间的城池修筑情况等。又如,嘉靖《四川总志》有“潜溪书院”“子云书院”“学古书院”“龙门书院”“思贤书院”“太白书院”“罗隐书院”等相关记载③,天启《成都府志》将上述书院信息删除,其原因恐与明代中后期国家四次禁毁宇内书院有关④。

对于“疆域”部分,省志记载的是四川承宣布政使司全境,并未详载成都府及其下辖州县,但成都府“州邑有编户之相错,徼外有番落之震邻,内顺外延”,故“不可不问其详也”,由是,天启《成都府志》在《疆域》篇中增补了下辖州县的四至地理信息。⑤

(二)对地方县志的摘录

天启《成都府志》记载:“成都旧志,今总无考。因旁搜史传,合郡县之散见者博采而编集之。”⑥可见,成都府所辖州县的地方志亦是天启《成都府志》的参编来源之一。天启《成都府志》在《风俗志》和《形胜志》的序言处,用小一号的字体注明其参考书目,其中涉及到《温江志》《双流志》《金堂志》等地方县志。⑦同时,在《祠庙》和《古迹》篇中,增补了一部分对州县人文景观的记载,如“西林寺:内江治北一里。宋咸淳五年,僧道果建。洪武十三年,僧曾慈重修。嘉靖间,僧绩用增修……日光初出,影浴金波,与东林并胜”⑧;又如“龙兴塔:在彭县治北龙兴寺中。唐大体中,预知禅师创造。世传塔顶有宝珠镇之,为级十七层,高二十余丈,直接烟霄,环百里望之,屹然擎天玉柱也”①。这些记载相当详细,既涉及建置沿革,又附有世人评价。如今,不少地方县志早已散佚,天启《成都府志》内反而存有各地的人文信息。

(三)对《全蜀艺文志》的誊抄

天启《成都府志》从卷三十至卷五十八为艺文志,主要涉及中央之于四川的诏令奏表和地方文人的诗词歌赋。天启《成都府志·凡例》指出,艺文志自升庵先生(杨慎)之后,经历过两次遴选。②第一次遴选的内容刊入当为嘉靖二十四年(1545)刻本之后,是现存最早的《全蜀艺文志》版本。第二次遴选由吴之嗥、杜应芳等人整理,对嘉靖本进行校正续补,编成《补续全蜀艺文志》五十六卷。③经过比对,可以发现天启《成都府志》藝文志前十九卷内容均选自杨慎本《全蜀艺文志》,后十九卷出自杜本《补续全蜀艺文志》,书写团队从两本艺文志中“拈出有名号于成都者,仍分前后二集(正集、续集)”,从内容上看,天启《成都府志》对两本艺文志的记载基本无删改,系誊抄之举。

(四)对其他资料的整合

除上述史料外,天启《成都府志》的书写团队还根据府治实际情况,将地方生员依据官府文书、统计数据以及掌握的“地方性知识”进行整合书写,收录于卷四到卷六的《赋役志》 《食货志》 《水利志》 《盐法志》 《驿传志》及《钱法论》。《赋役志》详细记载了成都府及所辖六州二十五县各地的原额人丁、原额田地和课税丁粮。《食货志》如数家珍般罗列蜀地物产,涉及五谷杂粮、珍禽野兽和各种珍惜药材。《水利志》记载成都各州县(除威州、茂州、汶川县、保县、资县五地外)的水利设施建设,并附有数据统计,如华阳县“共使水堰一十五座”,双流县“堰、塘凡六十有九”等。《盐法志》记载成都府金堂县、仁寿县、内江县等八地产盐之地与其盐税。《驿传志》载府所辖二十二处驿站之地理位置、驿站人员和供应银两。

四、天启《成都府志》的人物书写

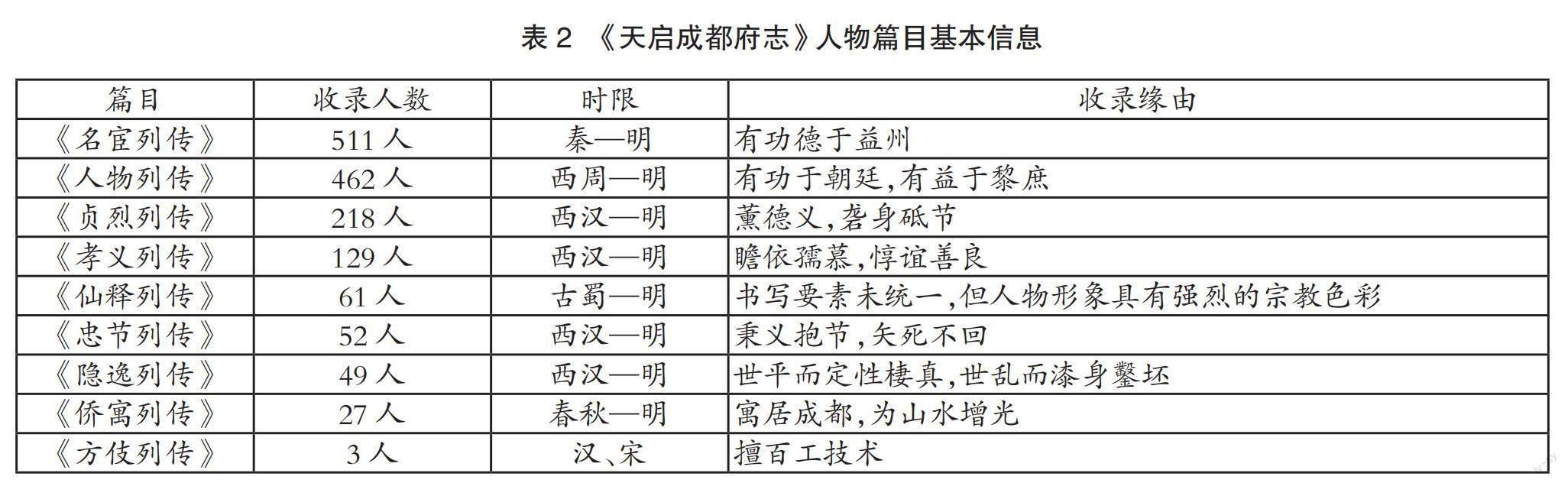

宋至明清时期,我国方志的书写内容从侧重舆地逐渐转向为地理与人文并重④,其中,人物篇目成为方志的重要组成部分,在地方教化中发挥着重要功能。天启《成都府志》中的人物篇目分为《名宦列传》《人物列传》《忠节列传》《孝义列传》《隐逸列传》《侨寓列传》《贞烈列传》《仙释列传》和《方伎列传》九篇,共十七卷,是书写团队重点记述的内容⑤,也是当前研究地方名人的重要凭证。

(一)人物篇目的书写倾向

天启《成都府志》人物篇目收录府属历代人物(古蜀至明万历年间)1508人,其人或有益于国家、地方建设,或砻身砥节,或惇谊善良,或秉义抱节,但书写方式呈现出脸谱化、隐恶扬善、拜高踩低的倾向。

天启《成都府志》人物篇目书写方式呈现脸谱化特点,即塑造的人物有着共通的形象。《隐逸列传》中尽是“不仕王侯,高尚其志”的隐士①;《贞烈列传》均为“誓不他适”的女子②;《人物列传》中所构建的人物形象丰满,“或忠尽扬烈,动绩补天;或旬宣保釐,经文纬武;或循良愷弟,擘画与除;或以经术恢世务,或以清白重官常;或文行轨于古人,或驰驱裨于善政”,尽在“惟能惟贤”的范畴之内③。清代学者章学诚对此评议道:“今之志人物者……至于品皆曾闵、史,治尽龚、黄,学必汉儒,贞皆姜女,面目如一,情性难求。”④可见脸谱化的书写方式是天启《成都府志》乃至整个明代地方志人物书写的通病。

此外,人物篇目的书写常常隐恶扬善。刘道胜指出,方志为顺应国家主流意识,宣扬地方教化,在书写上以“隐恶扬善”作为原则,即描写人物时书美不书恶,负面形象多避而不谈⑤。天启《成都府志》收录的人物,无不拥有着尽善尽美的言行,但同时,若将该书与其他地方志比对,即可看到这种“隐恶扬善”的书写方式甚至带有明显的拜高踩低倾向。

志载:杨廷和,字介夫,四川新都人,先仕湖广学政,后升华盖殿大学士。在天启《成都府志》中,杨廷和被塑造成一个“天性孝友,宇量冲贞……乡人德之”的纯良之人⑥,但在其他地方志书中,杨廷和的正面形象却发生了极大反转。康熙《增城县志·人物列传》回溯明代增城人卢纶生平,记载了一处与杨廷和有关的事件:卢纶在担任四川按察使时,“适杨廷和当国,一姓怙势横行乡里间,纶置之法,廷和祈免,不听,(廷和)衔之以事罢纶,纶遂致仕归”⑦,此表述中,杨廷和却成了蛮横无理、纵亲枉法之人。两部方志的《人物列传》似乎“公说公有理、婆说婆有理”,均带有明显的偏向性,对于地方本土人物或因事寓居于此的外来人物秉心不正,笔墨指向对本土名人的同情,或大加褒扬,书美不书恶。同时,当外乡人与本地人发生纠葛时,往往采取抬高踩低的书写方式,借外乡人的“恶”衬托本地人的高义,目的是凸显地方名人的品行,进行民间教化,增强地方凝聚力。

(二)人物篇目的书写内容

理学自两宋产生以来,至明清时期,存在从上层社会下移到地方基层的转变,且理学教化是方志书写的重要对象之一①,其中的“忠”“孝”“贞”等是天启《成都府志》人物篇章中的重要内容。

1.倡导忠节

因“旧志不立《忠节列传》,总于人物见之”②,天启《成都府志》人物篇章中特设《忠节列传》。明朝建立初,朱元璋竭力强化礼治,将儒家思想与治国理念相结合,致力于建立和谐的社会秩序③,贯彻儒家的“修身”“齐家”“治国”等思想④。方志从某种程度而言就是官方意识形态的地方化⑤,方志书写者顺承统治者的治国理念,而“忠节”作为儒家思想的核心范畴之一,势必在方志中受到高度关注,《忠节列传》因此成为其中一个必然的结构性存在⑥。

《忠节列传》在由汉迄宋选录了18人,均殉于“国难”,如西汉末年的章明、常洽等人,在王莽篡汉之时,不忍以“一身事二主”,慷慨赴义。元代忠义之人则记载元末抗击明玉珍与清军时,牺牲的官员和民众,而非抗明者⑦,体现了典型的国家意识导向——既不能反抗明王朝,又符合“循义捐生,尊君亲上”的书写标准。书写者对这些本土的前朝忠节极力颂扬,通过表彰地方忠节人物而获得地方政治认同。

《忠节列传》收录的明代29位忠节之士,虽生前经历各有不同,或浓墨重彩,或一笔带过,却均系“阵亡”。在“秉义抱节,矢死不回”的书写标准下,仅需“阵亡”或“矢死不回”的行为,存史层面的内容或情节则可以省略。①何故?《忠节列传》序言载:“故其士民观感兴起,处平则无苟禄,遇變则无偷生。”②“变”特指一切危害国家统治的不确定因素。据《成都纪》载,自正德年间起,成都府时有流民作乱③;万历年间,松潘夷、建越夷、马湖夷、都掌蛮曾先后出现动乱。来自流民和少数民族的反抗严重扰乱了地方社会的“秩序”,一切维护明廷一统和成都府安定的“牺牲”必须受到应有的肯定和褒奖。书写者代表国家意识,无论“缨牟之夫”还是“荷戈之士”,临“变”之际,为明尽忠,皆成“人生之大节”,若战死沙场,更是最高荣耀。④为国“阵亡”,准确地说,为明“阵亡”,就是捍卫统治者的权力,必当永载史册,推崇为民间示范,晓谕天下。

2.倡导孝义

“孝为百行之首,而义即共由之道耳。”⑤四部四川省志,每部收录的“孝义”人数不超过30人,人物书写相对简略;而天启《成都府志》无论在数量还是文量上,皆有较大突破,既体现了国家意志对孝义的看重,又反映出书写团队对本地美德善行的挖掘和宣传。明立国初始,朱元璋实行“以孝治天下”⑥,地方官为顺承朝廷治国思想,多表彰孝义之举,平民百姓借此可获得一定的社会名誉,从而可转化为入仕资本,而地方管理者也可由此提高官场声望。有意思的是,《孝义列传》中还书写了不少入仕者欲为父母尽孝而辞官之事迹。建构如此的“榜样”,是书写者劝诫忽视子女义务和伦理道德之人迷途知返的“变式”视角,对理学教化的宣扬不失为一种现实的考量。⑦

3.倡导守节

明代统治者强调“三纲五常”,推行教化治理,作为道德规范主要对象的妇女自然也被纳入到主流文化的范畴中⑧,女性贞烈形象的塑造成为书写团队的用力之处。王明珂指出,方志中女性守节的行为有一个“模式化”的书写结构①,往往是某位女子因丈夫早逝而成为孤孀,而女子绝不改嫁,并迭加入对长辈的“孝行”。“烈女殉义,九死不屈,不尤难之难哉”②,女性为此做出极端行为甚至献出生命的故事更会被大书特书,诸如“割肉事母”的案例在天启《成都府志》中屡见不鲜。可见,书写团队在肯定女性守节行为的同时,又竭力按照理学教化的文化要求将之塑造为节、孝并行的双重形象。③作为国家意识引导下由地方官员和地方精英合作修撰的官方志书,天启《成都府志》力图适应明朝对构建礼制、强化专制的需求,不可避免地带有时代烙印和一定程度的“文化糟粕”。④

五、天启《成都府志》的价值体现

我国方志种类繁多,有關方志研究的成果颇丰,多数论著将方志作为史学研究的资料,却忽略了解释和重建历史过程的史料本身也是一种被书写、被建构形成的文本⑤。探讨天启《成都府志》的书写,实质是在追溯该志是受何种因素的影响而被建构出来的,如果忽视天启《成都府志》的书写团队、书写体例、书写取材和书写内容等成书背景,极可能导致方志的价值被低估甚至遭到湮没。

(一)延续了地方文脉

有学者认为天启《成都府志》患有“存古多而述今少”的弊病,这一观点实际上忽视了方志的成书原因。明代统治者十分重视修志,洪武、永乐、景泰、弘治、正德等皇帝都曾下诏广征天下郡邑志书,引发了地方修志热潮。据学者考证,有明一代的方志数量已逾3470种,修志事业相当繁荣⑥。成都修志事业肇始已久,自汉晋时期已有《蜀本纪》《乡俗记》和《华阳国志》等地理类著作。唐代出现以“记”为名(如《成都古今前后记》)的五种成都地方文献,此后南宋庆元《成都志》、元至正《成都志》、明成化《成都府志》也相继问世。⑦但至明泰昌年间,绝大部分志书亡佚不存,以致“成都旧志,今总无考”,然方志之于地方,若“四体之有筋骨脉络”,“不可不问其详矣”⑧。成都知府冯任及时察觉,遂着手天启《成都府志》编修,避免了成都志断的遗憾。尽管对成都的建置沿革、山川城池和历史人物等追述甚多而忽视了对“当下”信息的反馈(这也是明代方志的共通之处),但官府解决了“今总无考”的难题,汇聚了成都府的地方荣光,延续了本土历史文化跃动的脉搏,为今天保留了一份重要的地方文献。

(二)贡献了学术勘误

有学者认为天启《成都府志》“多因旧文”,批判取材上过多沿用前代旧志。应该看到,天启《成都府志》的书写确实有不少对旧志的摘引和誊抄,但并非一味转录,而是有选择性地参考和利用,且在旧志记载不全的情况下予以补充,并纠正了不少错误。省志载魏晋时期周抚、任权、毛璩等为“蜀郡太守”,但查阅《晋书》,书写团队发现此三人为“益州刺史”,随即更正;省志《人物列传》与《隐逸列传》错出,将方伎之士并入《仙释列传》,书写者特“详考改政(正),别立《方伎列传》”①;《水利志》对“离堆”的地理位置进行了勘误,指出“若离堆之在灌县,此全蜀旧志之谬。按《史记》:蜀守李冰鑿(离)堆,避沫水之害。沫水出西南徼外,下雅州,过嘉、叙、重,而与江合,安得逆上数百里而害灌哉?况《元和郡国志》亦云离堆在雅州,‘雅字讹为‘灌,亦一证也。此从来千年之谬,不可不知,故附于此”②。对待前代史料,天启《成都府志》多处抛弃旧说、凿凿有据,不仅反映出书写者端正的治学态度,而且作出了学术贡献。

(三)提供了文图信息

天启《成都府志》是在一统志、省志、州县方志和艺文志的基础上博采而成,保存了丰富的文字史料,将整个明代成都府及其所属州县囊括在内,涉及的地理区域并不仅限于当今成都,还包括简州、汉州等成都周边地区,为我们研究这些地区的历史文化提供了重要材料支撑。③其建置、经济、艺文等篇目反映了晚明成都府城池、区划、学校、公署、祠庙寺观、驿传系统、赋役制度、物产、水利设施、风俗文化等发展概况,使我们得以窥探成都城的历史面貌、景观功能、公署布局、教育发展、宗教演化等问题,对研究晚明成都城市史具有重大意义。④

古人言:“志纪事而先之以图,义亦如此……图县境比地理也,仰观俯察事从出也;图县治而别为城图事从理也;图儒学重育贤也。”⑤元明以降,地方志书的修纂达到了高峰期,方志地图的数量也随着方志的增修而增多。目前,对于明代方志地图的数量,学界还没有一个详细可靠的数据。以《天一阁藏明代方志选刊》作统计,收录方志106册,绘制有府境等相关地图者70册,且质量参差不齐。部分地图的绘编乃应景之作,多“因循守旧与敷衍了事”⑥,相较而言,天启《成都府志》所载四幅舆图,无论是数量还是质量,在明代方志地图中均属上乘之作。《府治合属郡县总图》绘制了明代成都府及其所属州县城市的建置情况和大致方位,反映出不同城池在规制上的等级差异和地理分布,是探究明代成都政区地理的重要指南。《府治三衢九陌宫室图》作为现存最早的成都城池图,反映出明末成都作为承宣布政使司中心所在地所具备的城市职能,为后世展示了图文相证的成都社会风貌,在古代成都城市发展史上具有重大的意义。《府治合属郡县山水名胜图》和《庙学图》也为明代成都地区的风景名胜和庙学建置提供了一个可视化的研究角度,对管窥晚明成都地区的风土人情和建筑发展提供了新途径。

(四)展现了人文关怀

明代生员具备一定的文化知识,拥有一定的政治前途,由于长期接受儒家文化的熏陶,其内心的价值标准带有儒家仁政、爱民的思想,加之身份地位的特殊性,往往与下层民众联系密切,对民生问题有是非评断①。而赋役、食货、盐法、水利、钱法等科又与民生问题联系最紧。《赋役志》记载,成都府的百姓既需要承担基本的赋役,还有额外加派,如“辽饷”“木运”等,导致百姓的赋役负担过重,“中人之多家无终岁之储”,沦为佃户的贫民乃“天府中之最可悯者”。②《食货志》记载,成都虽为天府之国,物产丰富,但“蜀土之产者有限,而给之仰者无穷”,蜀民“易动难安”,由是希望统治者能同情成都百姓疾苦,“体其缓急,恤其重轻”。③《水利志》《盐法志》等篇章中,也多有对民生的体恤,认为“民者,国之本也。民病矣,孰与足国哉?”④由于生员处于官僚阶级和底层百姓的中间地带,对人世百态和民间疾苦颇有体会,在书写层面上展现了对成都下层群体的深切同情。

由上可见,天启《成都府志》虽带有一定程度的封建意识,体例方面也有所失当,但就其对后世的价值而言,瑕不掩瑜。

五、结论

天启《成都府志》诞生于多事之秋的晚明之际,时逢奢崇明叛乱,其刊刻发行或受影响。通过对天启《成都府志》的书写团队、书写体例、书写取材和书写内容的考察,我们认为,作为高度顺承国家意志的官修志书,该志无可避免地打上了时代烙印,带有一定程度的封建意识,也存在体例失当的不足;另一方面,需要看到的是,作为现存最早的有关成都地区的地方志书,天启《成都府志》的问世避免了成都志断的遗憾,延续了明代成都文脉。书写者参校旧志,不仅进行了学术勘误,还表达了对地方民情的人文關怀。全书保存了丰富的文图史料,这更是为后世管窥晚明成都城市发展提供了钥匙。

另一方面,对方志书写建构的研究,并不代表应放弃对史料本身的质疑,毕竟方志的功能有一定的限度与边际①,天启《成都府志》中就有不少自相矛盾之处。《赋役志》中,成都府的原额人丁为130663人,但将成都各州县实际的原额人丁数相加则是123979人,二者相差6684人;作为明代四川承宣布政使司首府的成都、华阳二县人丁数量却低于非首府的内江、仁寿等县;在人丁、田地和缴纳赋役上更是疑点重重,如成都县与华阳县的原额人丁数基本持平,成都县的土地占有额比华阳少了逾500顷,但缴纳的课粮和人丁征银却远超华阳县。又如绵竹县在原额人丁和原额田地均低于德阳县的情况下,所缴纳的课粮和丁粮征银却远超德阳县。②基于此,我们完全有理由怀疑天启《成都府志》中相关数据的真实性,由于缺乏明末成都人口和赋役的档案记载,难以得出准确结论,但对方志数据的谨慎引用,当成为我们从事科学研究应遵循的基本原则。

(责任编辑:刘晓红)

A Study of the Writing of Newly Revised Chronicles of Chengdu Prefecture

in the Tianqi Period

Xiong Mei Lin Jingxiang

(History and Culture College, China West Normal University, Nanchong, Sichuan, 637009)

Abstract: As the earliest preserved Chengdu chronicle, Newly Revised Chronicles of Chengdu Prefecture in the Tianqi Period is precious literature for the study of the regional development of Chengdu in the late Ming Dynasty. By examining writing teams, writing styles, writing materials, and character descriptions, we can find that the local chronicle highly conforms to the national will, although its content is attached with the brand of the times, it prevents the regrettable break in the history of Chengdu Prefecture, maintains the local cultural lineage of the Ming dynasty. It also makes contributes to academic annotations, demonstrates the writers humanistic concern for the local people, and the rich cultural and historical material preserved has become a key to the development of Chengdu in the late Ming Dynasty for the future generations.

Key words: Newly Revised Chronicles of Chengdu Prefecture in the Tianqi Period; character descriptions; writing value

----论戴·赫·劳伦斯的哲学随笔《天启》的基本思想

——戴·赫·劳伦斯的生命哲学思想研究