我国跨境担保合同的效力认定演进

许迪

摘 要:我国是实行外汇管理制度的国家,为实现有效管理,我国有关法律曾规定,未经外汇管理部门审批的跨境担保合同无效。在早期实践中,司法裁判者多援引法律规避或公共秩序保留,通过排除本应予以适用的域外法,以适用中国法,进而实现前述规定欲使合同无效之目的。2010年,国际私法意义上的强制性规定经由《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》入法,并作为法律规避或公共秩序保留的有效制度替代,成为司法裁判者处理涉外担保纠纷时的必要手段。近年来,随着国内相关法律规范的完善,并基于人民币走向自由兑换的国际化发展趋势,我国对于跨境担保合同的审批要求不再被认定为影响合同生效的效力性强制性规定,而该项规定在涉外司法实践中亦不再被认定为国际私法意义上的强制性规定。

关键词:外汇管理制度;跨境担保;合同效力;强制性规定;国际私法

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2023.09.007

中图分类号:D997.1 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2023)09-0074-12

一、问题的引入:跨境担保合同及其效力认定路径探讨

(一) 跨境担保:早期以“内保外贷”为主

所谓“跨境担保”,一般是指担保人在履行担保义务时可能产生资金跨境收付或资产所有权跨境转移等国际收支交易的担保行为①。具体而言,依据担保当事各方的注册地,跨境担保可分为内保外贷、外保内贷以及其他形式的跨境担保①。通过梳理我国针对外汇管理与跨境担保所出台的相关规定可知,我国早期的法律文件以规制“内保外贷”为主(见表1)。

表1中,中国人民银行与国家外汇管理局分别于1987年和1996年、1991年和1997年制定四份文件,均为关于境内机构对外担保的相关规制。进而,参考1980年的《中华人民共和国外汇管理暂行条例》(已失效)的各章名称与具体条文表述,可知该条例同样以规制境内主体的行为为主。其后,国务院于1996年颁布《中华人民共和国外汇管理条例》(已被修改)表示:该条例适用于境内机构与个人的外汇收支及经营活动。2008年,国务院将该条例进行修订,并在适用范围上将境外主体在境内的外汇收支及经营活动括至其中②。2014年,国家外汇管理局在《跨境担保外汇管理規定》中对此予以进一步明确③。

(二) 制度选择:跨境担保合同的效力认定路径探讨

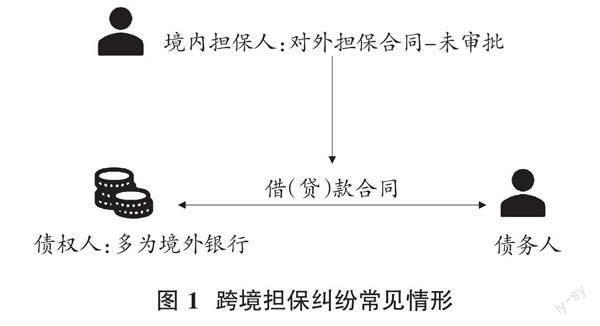

在法律规制层面,我国早期针对跨境担保的相关规定主要集中在“内保外贷”。而司法实践中,法院亦受理了大量的对外担保纠纷案件。常见情形为:境内主体(担保人)为境内外其他主体(债务人)与境外主体(债权人,多为境外银行)之间签署的借(贷)款合同提供可能涉及外汇收支的担保,却因该对外担保合同未能满足国家外汇管理制度下的审批管理要求,从而引发担保合同效力争议①(见图1)。

一般而言,司法裁判者在处理涉外民事纠纷时,应先就所涉纠纷进行定性与识别,进而依据确定的案由适用相应的冲突规范,并确定应予适用的准据法。但依国际私法相关理论,若一国为维护其涉政治、经济、文化、社会等领域的重大公共利益,可援引法律规避、公共秩序保留或强制性规定等相关制度,以排除域外法的适用,从而直接适用内国法规范。

我国是实行外汇管理制度的国家,在过去司法实践中,针对前述跨境担保纠纷的常见情形,法院常以强制性规定为由、直接适用我国法律予以调整。在该制度于2010年经由《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(以下简称《法律适用法》)入法之前,法院则多以法律规避制度或公共秩序保留制度作出相应裁判。近年来,由于国家在跨境担保外汇管理方面的相关调整,实践中也逐渐呈现法院不再将其有关规定认定为国际私法意义上的强制性规定之倾向。有鉴于此,本文拟就强制性规定入法前后的冲突规范以及国家针对跨境担保外汇管理所适时调整的实体规范进行梳理,以分析国际私法意义上的强制性规定在我国跨境担保合同的效力认定演进过程中的缘起、笼罩与身退。

二、缘起:法律规避与公共秩序保留的困境

逻辑上讲,司法裁判者在处理涉外民事纠纷时,应先行确认冲突规范,并经其指引适用相应的准据法;或适用国际私法的特别制度,排除域外法的适用,直接适用内国法。但鉴于跨境担保外汇管理实体规范之复杂程度,本部分将优先就国际私法意义上的强制性规定入法前的实体规范发展进行介绍。

(一) 强制性规定入法前的实体规范发展

由于外汇管理涉及行政法律规制、跨境担保合同涉及民事法律规制,故而,在国际私法意义上的强制性规定入法之前,我国就这一问题所制定的实体规范文件较为复杂,其制定主体与效力位阶也各不相同(见表2)。

由表2可知,就跨境担保的相关规制而言,我国早期仅就对外担保合同提出备案、登记或批准的相关要求。中国人民银行于1996年制定的《境内机构对外担保管理办法》(已失效)首次就跨境担保合同的效力认定予以规制。根据该文件,未经批准的对外担保合同无效①。其后,最高人民法院于2000年将这一规定写入《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》①(已失效,以下简称《担保法解释》),使得该项规定的性质由部门规章转变为司法解释,并具有了法律效力。此外,值得注意的是,虽然1999年颁布的《中华人民共和国合同法》(已失效)中已出现“强制性规定”之表述②,但该“强制性规定”仅为内国实体法层面的规制,且指的是可阻却合同效力的效力性强制性规定③,并非为实现管理需要而设的管理性强制性规定,亦非前文所述国际私法意义上的“强制性规定”。

综上,在国际私法意义上的强制性规定于2010年入法前,我国针对跨境担保合同之效力认定的法律规范为:提供对外担保,须经外汇管理机关批准或登记,未经批准或登记的对外担保合同无效。该项规定为效力性强制性规定。

(二) 强制性规定入法前的冲突规范发展

在对外担保合同纠纷的司法实践中,当事人有时会合意选择域外法作为准据法。如前所述,在国际私法意义上的强制性规定于2010年经由《法律适用法》入法之前,司法裁判者多使用法律规避或公共秩序保留等制度,来认定该种未经批准或登记的对外担保合同无效。

其中,“法律规避”是指在涉外民事法律关系中,当事人故意改变或制造某种连结点,以规避依据冲突规范而本应予以适用的法律。这一制度首次规定在1988年的《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》(已失效,以下简称《民通意见》)中④。而“公共秩序保留”,亦称“公共政策”,是指若法院适用依其冲突规范所指向的域外准据法时,其适用结果会与当地的公共利益相抵触,则该法院可予以排除适用。该项制度首次规定在1986年的《中华人民共和国民法通则》(已失效,以下简称《民法通则》)中⑤。

(三) 强制性规定入法对司法实践的意义

根据强制性规定入法前的实体规范,未经批准的对外担保合同无效。该项规定作为内国实体法规范,被扩展适用于涉外民事关系,这反映出立法者旨在将其设为“绝对强制性法律”并排除域外法适用之意图。然而,我国早期司法实践虽以法律规避与公共秩序保留作为制度替代①,但其适用理由与法理逻辑却值得商榷。

就法律规避而言,首先,该制度要求具备主观要件,即当事人需具有主观故意性。其次,在适用法律规避的过程中,法院在事实上需要对域外法加以考虑,即当事人规避法律的客观结果是否已实现。而在实践中,当事人在跨境担保合同中约定适用域外法,又在纠纷发生后起诉至我国内地人民法院请求裁断,此种行为很难证明其具有主观规避之故意。同时,“未经批准的对外担保合同无效”表明我国立法者主张“强势”且直接适用该项规定的立法目的,亦并不关照域外法之适用结果。故此,过往司法实践援引《民通意见》(已失效)第194条以排除域外法适用的做法是对法律规避制度的错误理解。

就公共秩序保留而言,该项制度所发挥的功能为“安全阀”(safety valve),只是国际私法基本原则的例外,必须严格限制其适用,否则便会出现“例外吃掉原则”的情况,动摇国际私法体系的根基。鉴于实践中大量出现的对外担保纠纷案件,高频适用该制度必定不妥。是故,过往司法实践援引《民法通则》(已失效)第150条以排除域外法适用的做法亦受到诸多批評,被认为是对公共秩序保留条款的滥用。

可见,为实现直接适用我国法律认定跨境担保合同效力之目的,无论是法律规避,还是公共秩序保留,两项制度在此情境下均不适宜。面对司法实践之困境,作为新制度的强制性规定亦由此在我国的国际私法体系中缘起。所谓“强制性规定”是指一国为加强对于某些特定法律关系的干预而制定的具有强制力的法律规范。这些法律规范可以无需经过冲突规范的指引便直接适用,故该项制度亦称“直接适用的法”。承载“强制性规定”入法的《法律适用法》②于2011年4月1日施行。“汕头海洋案”展示了强制性规定入法之于司法实践的重大意义③。

“汕头海洋案”的基本案情与前述常见情形相似:内地法人汕头海洋(集团)公司与内地自然人李国俊,为某香港公司向中国银行(香港)有限公司申请的贷款出具担保,其担保书约定受香港特别行政区法律管辖,但未经国家外汇管理机关批准。该案一审作出的时间为2010年11月17日,彼时,《法律适用法》虽已颁布,却并未施行。因此,作为一审法院的广东省高级人民法院沿用过往司法实践的做法,同时援引法律规避与公共秩序保留以排除香港法之适用,进而适用我国内地《担保法解释》(已失效)第6条,认定案涉对外担保合同无效。随后,该案两位境内担保人上诉至最高人民法院。该案二审的作出时间为2012年1月17日,此时,《法律适用法》已开始施行。由于案涉纠纷发生于强制性规定入法前,其溯及力问题亦需相应解决。关于这一问题,最高人民法院曾于2010年12月2日,即《法律适用法》颁布后不久,就其适用发布有关通知:若行为发生时相关法律并无规定,可参照适用《法律适用法》的规定①。就此,最高人民法院参照适用案涉行为发生时尚未入法的“强制性规定”,将此前确立的“未经批准的对外担保合同无效”之规定认定为我国内地法律的强制性规定,并直接适用该项规定认定案涉合同无效,而当事人约定适用的香港法则不再予以考虑。

相比法律规避,强制性规定并不要求当事人具有主观故意之意图;相比法律规避与公共秩序保留,强制性规定亦无需关照经由冲突规范指引的域外法,即可径直适用内国法的相关规定。该项制度起源于20世纪30年代涉德国外汇管制法的相关诉讼,并于20世纪50年代为西欧现代福利国家的国际私法制度所广泛采纳。对此,高晓力(2013)法官亦指出,我国外汇管理制度方面的法律规定当属我国法律的强制性规定,自应得到直接适用,与当事人是否选择无涉。强制性规定之入法,有利于妥善解决过往类案司法实践中法官面临的法律适用难题。

三、笼罩:强制性规定入法后的保守与创新

如前所述,强制性规定的入法,为我国司法实践中跨境担保合同的效力认定困境提供了有效的解决路径。自强制性规定入法后,便被广为适用。其后,关于跨境担保合同的效力认定问题,其冲突规范与实体规范亦有各自相应的发展。

(一) 强制性规定入法后的冲突规范发展

强制性规定之入法,是我国国际私法立法首次就该制度予以明确,亦被视为《法律适用法》的一大亮点。然而,由于相关规定过于简单,且彼时我国理论界与实务界对强制性规定的认识研究亦不深入,以致司法实践中时有出现该项规定被错误扩张适用的情形②。有鉴于此,最高人民法院于2012年12月28日公布了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释(一)》(以下简称《法律适用法解释一》),明确将涉及外汇管理等金融安全的涉外纠纷列为强制性规定的主要情形③。

其后,最高人民法院民四庭负责人又于2013年1月6日就《法律适用法解释一》进行答记者问,并予以进一步阐释:不同于国内法意义上的效力性强制性规定与管理性强制性规定,国际私法意义上的强制性规定是国家在涉外民商事领域加强对于社会经济生活干预的表现,包含了本国社会公共利益的考量,为此应从立法目的上予以考察,并严格、谨慎适用。这为司法裁判者提供了更为细致的指引。有鉴于此,一般而言,只有涉及重大公共利益的国内强制性规定才有可能构成国际私法意义上的强制性规定。因此,仅为实现管理需要而设的管理性强制性规定很难被认定为是国际私法意义上的强制性规定,而可阻却合同效力的效力性强制性规定则应视具体情况而认定。

(二) 强制性规定入法后的实体规范发展

自强制性规定入法后,在涉跨境担保合同的实体性规范中,经由《担保法解释》(已失效)第6条确立的“未经批准的对外担保合同无效”与强制性规定可谓是“里应外合、相得益彰”。然而,就这一效力性强制性规定。有观点认为,外汇管理的目的主要是外债统计与监测,旨在维护外汇管理秩序,违反其相关规定并非严重威胁社会公共利益的行径,不宜直接认定合同无效。有鉴于此,国家外汇管理局于2014年发布《跨境担保外汇管理规定》,就该项规定进行了修改:此前有关跨境担保的审批要求不再构成合同的生效要件①,即不再将其认定为效力性强制性规定,而是管理性强制性规定②。然而,该项文件的效力位阶仅为部门规章,彼時,以司法解释的形式存在于《担保法解释》(已失效)的第6条的“未经批准的对外担保合同无效”仍旧具有法律效力。二者之间存在一定的法律适用冲突。

(三) 司法实践基于法律规范发展的保守与创新

由于前述实体规范的发展及其引致的法律适用冲突,司法实践中,不同的裁判者亦就此分别选择了保守或创新的不同做法。

2017年6月28日,由广东省深圳前海合作区人民法院审理的“鸿某国际包装案③”就该项新规定给予了较为积极的回应。在该案中,主审法院认为,国家外汇管理局已于《跨境担保外汇管理规定》中明确,境内担保人是否履行了相关登记或备案等手续,不影响案涉合同的效力。该项规定应为管理性强制性规定,而非效力性强制性规定,如境内担保人未能遵守,应由国家外汇管理局科以行政处罚。因此,就跨境担保合同的效力认定而言,我国有关法律已不存在国际私法意义上应予直接适用的强制性规定,案涉合同可适用当事人约定的香港法审理。同时,主审法院亦致函国家外汇管理局深圳分局,就这一问题是否属于涉及国家金融安全的强制性规定进行咨询。国家外汇管理局深圳分局的回函亦支持了主审法院的主张。笔者以为,虽然国家外汇管理局深圳分局亦认可该项新规定之管理性,但其与《担保法解释》(已失效)第6条之间的冲突却仍旧存在。不过,即便如此,“鸿某国际包装案”亦是裁判者在司法实践上基于涉跨境担保合同效力问题之新规定的重大创新。

同年,2017年12月26日,时隔半年以后,由河北省高级人民法院审理的“河北四方通信案”①却选择了相对保守的做法。在该案中,主审法院认为,尽管案涉担保书中约定受香港法解释和管辖,但在我国内地法律有强制性规定的情况下,法院应当直接适用该强制性规定。不过,主审法院在确认适用我国内地法律后,亦援引《跨境担保外汇管理规定》第29条认可了案涉合同效力。就此,笔者以为,除前述法律适用的冲突外,从法源的效力位阶来看,根据《法律适用法解释一》的相关条文,应予直接适用的强制性规定的来源限于我国涉外法律及行政法规,而《跨境担保外汇管理规定》的效力位阶仅为部门规章;依其法律适用的证成而言,主审法院既已援引《跨境担保外汇管理规定》第29条,即应同样接受该项规定为管理性强制性规定的结论。因此,在认可《跨境担保外汇管理规定》第29条的逻辑之下,应进而认可该项规定无损于社会重大公共利益。而主审法院却将其认定为应予国际私法意义上直接适用的强制性规定,笔者认为这存在证立矛盾。

虽然强制性规定入法后,确为过往司法实践之困境提供了有效的应对之策。但其后不久,关于跨境担保合同之效力认定的实体性规范亦取得从效力性强制性规定演变为管理性强制性规定的突破性进展。诚然,出自部门规章的《跨境担保外汇管理规定》第29条与作为司法解释且具有法律效力的《担保法解释》(已失效)第6条之间的冲突不能忽视,但国家外汇管理局相比最高人民法院,其对于国际收支交易的研判更具专业性。而且,如前所述,《担保法解释》(已失效)第6条中“未经批准的对外担保合同无效”的规定本身便吸收自中国人民银行《境内机构对外担保管理办法》(已失效)第17条。实践中,除前述“鸿某国际包装案”与“河北四方通信案”外,虽亦有诸多案例采纳《跨境担保外汇管理规定》第29条的新规定②,但仍有部分案例依据《担保法解释》(已失效)第6条裁判③,尺度不一,较为混乱。

此外,就国际私法意义上的强制性规定而言,作为直接适用的法,其本身就受制于内国实体性规范的发展。如前所述,直接适用的强制性规定与国家对于社会经济生活的管理与干预有关,应结合立法目的进行考察。可见,国际私法意义上的强制性规定的认定取决于法律规制与经济发展,并非一成不变。

综上,就跨境担保合同的效力认定问题,在法律规制层面,虽然《跨境担保外汇管理规定》第29条已将外汇管理与跨境担保交易合同的有效性判定脱钩①,但该项新规定却与具有法律效力的《担保法解释》(已失效)第6条存在冲突,而这一冲突又与类案涉外纠纷是否应予直接适用国际私法意义上的强制性规定息息相关。有鉴于前述冲突,在司法实践中,各地法院就未经批准的跨境担保合同是否有效也存在着分歧。进一步,即便认可该类合同效力,不同法院亦就该项规定是否仍属国际私法意义上直接适用的强制性规定存在不同认定。由此可见,在《跨境担保外汇管理规定》施行后,跨境担保合同效力的法律适用问题,亟待相应的确定与统一。

四、身退:国内法律规范完善与外汇管理制度变革

如前所述,《跨境担保外汇管理规定》的施行,为涉跨境担保合同效力的实体性规范与冲突规范的法律适用带来一定困境,这一问题在2020年基于《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)及相关司法解释的出台而得以解决。同时,在人民币走向国际化的背景之下,最高人民法院的近期实践亦昭示着国际私法意义上强制性规定的适用在跨境担保合同效力领域的功成身退。

(一) 国内法律规范完善:法律适用冲突得以解决

2020年5月28日,我国首部《民法典》问世。同年12月29日,最高人民法院公布了《关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》,该文件目录中第9号文件的《担保法解释》(已失效)亦因之废止。其后不久,最高人民法院又于12月31日公布了《关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》,这一司法解释并未再就跨境担保合同的效力认定予以规制。

因此,在国内法层面,《跨境担保外汇管理规定》第29条与《担保法解释》(已失效)第6条之间的法律适用冲突已不存在。虽然《跨境担保外汇管理规定》仅为部门规章,但由于不存在与之相冲突的法律规范,其第29条所指向的管理性强制性规定,亦可在案涉纠纷适用我国内地法律时被当然适用。而在国际私法层面,作为旧制度的《担保法解释》(已失效)第6条已被废止,作为新制度的《跨境担保外汇管理规定》第29条仅将跨境担保合同的审批要求认定为管理性强制性规定,显然不再属于涉外民事纠纷中应予直接适用的强制性规定。且《跨境担保外汇管理规定》仅为部门规章,并不符合《法律适用法解释一》中关于“法律、行政法规”的要求。由此,就法律规范而言,认定跨境担保合同效力的法律适用困境在实体性规范与冲突规范层面均已得到妥善解决。

(二)外汇管理制度变革:人民币走向自由兑换

除国内法律规范完善外,在国际货币体系中,自2016年10月1日起,人民币被认定为第五种可自由使用货币,并与美元、欧元、日元和英镑一道构成特别提款权货币篮子。该项突破推动人民币进一步走向国际化。面对这一国际金融局势之变化,司法实践中,“中国长城资产案”①就此给予了积极的回应。

该案一审判决由贵州省高级人民法院于2020年6月30日作出。在一审判决中,贵州省高级人民法院表示,虽然我国实行外汇管理制度且《担保法解释》(已失效)第6条明确对外担保未经有关主管部门批准或登记无效,然而我国的外汇管理制度是延着人民币走向自由兑换这一路径开始演变历程的,实行人民币资本项目自由兑换是外汇管理制度改革的目标。此外,《跨境担保外汇管理规定》第29条表明,未经批准的跨境担保行为实质上不会涉及国家外汇管理秩序,并不构成对我国社会公共利益和社会经济秩序的违反。故案涉合同纠纷应适用当事人约定的香港法进行审理,且案涉合同依据香港法为有效。随后,该案境内担保人上诉至最高人民法院,由于未在规定时间内交纳二审诉讼费,最高人民法院于2020年11月13日裁定按撤回上诉处理②。之后,该案境内担保人又启动审判监督程序。2022年6月21日,最高人民法院针对该案作出再审裁定,认定原审法院适用当事人约定的香港法并无不当。可见,随着国内法律规范完善与人民币走向自由兑换的国际化进程,国际私法意义上的强制性规定在法律规制与司法实践中,已从跨境担保合同的效力认定中功成身退。

五、结语:我国跨境担保合同的效力认定演进

早期,为实现外汇管理之目的,我国将未经外汇管理部门批准的跨境担保合同认定为无效,并援引法律规避或公共秩序保留以排除域外法的适用,从而实现直接适用前述无效規定之目的。然而,在司法实践中,裁判者逐渐意识到适用法律规避或公共秩序保留以排除域外法的做法不甚妥当,作为一项新制度,国际私法意义上的强制性规定也由此缘起。

自国际私法意义上的强制性规定于2010年经由《法律适用法》入法后,便作为法律规避或公共秩序保留的有效制度替代,被广为适用。其后,《跨境担保外汇管理规定》第29条将跨境担保合同的审批要求更改为管理性强制性规定,不再认定为效力性强制性规定,这本是实体法规范的有力突破。然而,《跨境担保外汇管理规定》的效力位阶仅为部门规章,这与具有法律效力的《担保法解释》(已失效)第6条的旧有规定存在冲突。面对这一法律规制层面的冲突,司法实践中,是否继续援引国际私法意义上的强制性规定排除域外法的适用以及如何认定未经审批的跨境担保合同效力,亦在不同裁判者之间存在争议。

2020年底,《担保法解释》(已失效)废止,《跨境担保外汇管理规定》第29条所指向的管理性强制性规定得以有效确立,前述冲突在法律规制层面上得以解决。此外,人民币在国际货币体系中逐渐走向自由兑换,未经审批的跨境担保行为在实质上将不再涉及国家外汇管理秩序,国际私法意义上的强制性规定亦因此功成身退。未来,在认定未经审批的跨境担保合同效力时,裁判者将不再适用强制性规定制度直接排除域外法的适用,而应依据冲突规范,适用相应的准据法,并依据准据法确认有关合同效力。

(责任编辑:张恩娟)

参考文献:

[1]卜璐.国际私法中强制性规范的界定——兼评关于适用《涉外民事关系法律适用法》若干问题的解释(一)第10条[J].现代法学,2013(3):149-158.

[2]崔文星.民法典视野下强制性规范和公序良俗条款的适用规则[J].法学杂志,2022(2):115-125.

[3]高晓力.最高人民法院关于适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》若干问题的解释(一)解读[J].法律适用,2013(3):38-45.

[4]霍政欣.国际私法学:第2版[M].北京:中国政法大学出版社,2020.

[5]李红琳.违法合同的效力判定——《合同法》第52条第5项之解释适用[J].私法研究,2012(2):210-233.

[6]刘仁山.“直接适用的法”在我国的适用——兼评《涉外民事关系法律适用法》解释(一)第10条[J].法商研究,2013(3):74-83.

[7]肖永平,龙威狄.论中国国际私法中的强制性规范[J].中国社会科学,2012(10):107-122+207.

[8]肖永平,张弛.论中国《法律适用法》中的“强制性规定”[J].华东政法大学学报,2015(2):120-121.

[9]余劲松,莫世键,左海聪,等编.国际经济法学:第2版[M].北京:高等教育出版社,2019.

[10]张春良.直接适用的法与相关制度的体系平衡[J].法学研究,2018(3):189-207.

[11]张先明.正确审理涉外民事案件 切实维护社会公共利益——最高人民法院民四庭负责人答记者问[N].人民法院报,2013-01-07.

[12]Friedrich K Juenger.Choice of Law and Multistate Justice[M].New York:Transnational Publisher,2000.

[13]Zheng Sophia Tang,Yongping Xiao,Zhengxin Huo.Conflict of Laws in the People’s Republic of China[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2016.

收稿日期:2023-06-25

作者简介:许 迪(1996-),女,河北邢台人,中国政法大学国际法学院博士研究生。

①见《跨境担保外汇管理规定》第2条:“本规定所称的跨境担保是指担保人向债权人书面作出的、具有法律约束力、承诺按照担保合同约定履行相关付款义务并可能产生资金跨境收付或资产所有权跨境转移等国际收支交易的担保行为。”

①见《跨境担保外汇管理规定》第3条:“按照担保当事各方的注册地,跨境担保分为内保外贷、外保内贷和其他形式跨境担保。内保外贷是指担保人注册地在境内、债务人和债权人注册地均在境外的跨境担保。外保内贷是指担保人注册地在境外、债务人和债权人注册地均在境内的跨境担保。其他形式跨境担保是指除前述内保外贷和外保内贷以外的其他跨境担保情形。”

②見《中华人民共和国外汇管理条例》(2008修订)第4条:“境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动,以及境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动,适用本条例。”

③即前述《跨境担保外汇管理规定》第3条。

①如:汕头海洋(集团)公司、李国俊与中国银行(香港)有限公司担保合同纠纷案,最高人民法院(2011)民四终字第17号民事判决书;香港上海汇某银行有限公司诉鸿某国际包装制品有限公司等金融借款合同纠纷案,广东省深圳前海合作区人民法院(2016)粤0391民初611号民事判决书;香港上海汇丰银行有限公司与河北四方通信设备有限公司金融借款合同纠纷案,河北省高级人民法院(2017)冀民初17号民事判决书等。

①见《国家外汇管理局有关负责人就〈跨境担保外汇管理规定〉答记者问》(2014年5月19日)。对此,该负责人表示:“外汇局基于国际收支统计法定职责的汇兑登记,在目的和效力上均不同于行业主管部门的确认登记,不作为担保生效或对抗第三人的要件。”

①见中国长城资产(国际)控股有限公司与邓杰、张岳保证合同纠纷案,贵州省高级人民法院(2019)黔民初13号一审民事判决书;邓杰与张岳等保证合同纠纷案,最高人民法院最高法民申165号再审民事裁定书。(注:中国裁判文书网也仅列明再审案号为“最高法民申165号”,并无年份,故此处并非笔者疏漏。)

②见邓杰、张岳保证合同纠纷案,最高人民法院(2020)最高法民终1133号二审民事裁定书。