高人气蟠天 万虑净无尘

——记冯其庸先生

⊙ 王运天

宽堂冯其庸教授知识面宽博,又能书善画,属高人,今岁百岁冥诞,无尽之怀念,归诸大造。我是家父京簠公于1979 年领进明两庐,首次拜谒王瑗仲讳蘧常教授,1982 年暑期又由沪上晋人世伯大人邓云乡教授邀我同去北京,在恭王府《红楼梦学刊》所在地拜识宽堂冯其庸教授。冯教授大名早已名倾天下,在未识荆前,我一直以为他是很老很老的老先生,见他就像吾父年龄(吾父肖狗,他肖猪),非常诧异。冯教授十分健谈,十分和蔼,给我的印象极深。

冯教授家住北京张自忠路三号(又名铁狮子胡同,俗称宽街)段祺瑞执政府大院内,后此处就成我常去的地方(红庙与张家湾居所这是后话,无需赘述)。他住房面积不大,书房里堆满了书与宣纸,写文章的地方却永远是似骨牌凳大小的咫尺之地。门旁置一帆布行军床,看书累了就躺在此,文章写到后半夜就躺在此。这书房功能很大,除了看书写文章,居然还能写字作画,还有接待功能。后来我去北京,此书房又成我的寝室,还常常品尝冯师母夏菉涓老师特色的精美菜肴。夏老师还对我说:“我与老冯结婚后,他答应做饭做菜给我吃,我很高兴,当然我也学着做菜。后来学会了,能独立操作,从此他名正言顺退岗了。他每天从人大回来就钻进书房,连讲话的时间都没有。”其二位女公子燕若、幽若,她们称我为兄,我称她们为姐,彼此熟悉无比,到达无话不说的程度。

我称王蘧常老师为“瑗师”,始称冯其庸教授为“冯先生”,感到有些别扭,就改呼“宽师”,距离拉近,写信亦方便。这就是我称其“宽师”的由来。

宽师极勤奋,原本在人民大学的教务已够忙的,又兼任红学会主要职务,事情也越来越多,觉越睡越少。他在1984 年12 月26 日给我的信中云:

冯其庸 行书《心清即禅》横幅

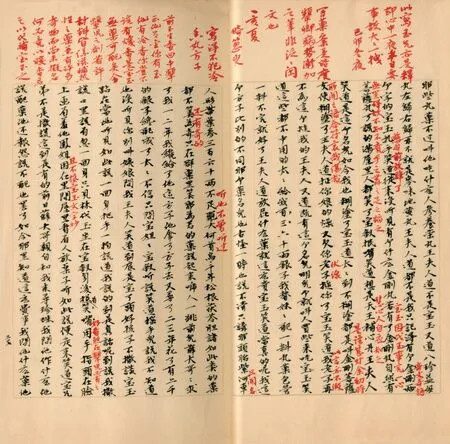

冯其庸 楷书《庚辰本石头记》手稿(部分)

运天兄:您好,我于昨日午时已由莫斯科飞回北京,前后共十天。因自京飞莫、自莫赴列宁格勒往返皆是一夜,到后未休息即工作,故倍感疲劳,加之莫斯科日中的时候,也有零下廿四度,到晚间就是零下三十多度,所谓绝塞苦寒,已亲尝之矣。因之我于最后三天,竟因受冻发高烧38.4 度,后经大夫打针,总算解决。此次与苏方谈判,大获成功,已草签协议,拟于明年出版“列本”《红楼梦》。此次除鉴定此古本外,还参观了国际闻名的冬宫博物馆。兄所作红楼诗印章拓片,我加题词,即赠冬宫博物馆和阿芙乐美术出版社各一份,冬博和出版社均视为奇珍,冬博要加镜框陈列。不意足下片纸竟成彼邦拱璧也。我因莫斯科与北京时差关系,昨日中午到家已36 小时未睡,下午来客极多,入晚即睡,至午(夜)后二时,已不能再睡,故即起身,为兄作书。不知石标杨兄事解决否?朱老处已去谈过否?(天案:朱老即老画家朱屺瞻先生)效果如何?望立即告我,以便再为想法,至托至托。我于本月廿八日开始在京西宾馆开红成代表大会一周(天案:红成指红楼梦学会),但估计每天终有时间到家,望速来信。此慰远念。章富兄请候,不一一。

顺问

近好!

冯其庸

十二月廿六凌晨三时

我尚未去单位,日内当去,也许您和印谱事已有确定消息了。又及。

凌晨三时给我写信,可见宽师真是位工作狂人。

也不知是何时,宽师得知我经常出入明两庐,我也知道他曾就读无锡国学专门学校及国专沪校。当时该校教务长瑗仲王蘧常先生,也成了我们共同的老师。他的同班同学有范敬宜、杨廷福、魏建猷、汤志钧、沈燮元等,我均熟悉。于是我们之间如亲上加亲,情谊无限,谈话内容一下子拓宽许多。

曾闻瑗师言,当年无锡国专规模虽不大,但校内同学亦有国共两面同学,时形势紧张,共产党无锡地下组织成员秦和鸣(秦国专同学,后系苏州丝绸工学院党委书记)通知宽师必须马上撤离无锡,宽师是一位无锡前洲农家子弟,于外,举目无亲。这时有人建议去国专沪校找王蘧常教务长,请其帮助解决燃眉之急。宽师到上海见到王教务长,说明原委。教务长召开校董会商讨此事,会上正反两种意见都有,反对者理由是现在局势紧张,军统、警察一直在严查此类事,不宜转学籍,不要给沪校添麻烦。最后还是王教务长一锤定音,说我们国专沪校,以“正人心,救民命”为本,既然国民党富家子弟可来上学,为何不能容纳亲共穷苦子弟来上学?鉴于王蘧常教务长在上海教育界的声望及其铸铁成钢的态度,校董们不语,默认通过(此系瑗师对我讲的,宽师未必全知道)。

又,宽师初从无锡农村到无锡,再从无锡到上海,不熟悉上海交通,某日在校门口过爱文义路(今北京西路)被卡车撞了,痛苦倒地不起,众人惊叫,而卡车继续前行,惊动了王教务长。教务长命校工阿火追卡车,时卡车速度慢,又值在爱文义路梵王渡路口(今名万航渡路)警察正放行梵王渡路车辆通行,爱文义路车辆暂停。校工阿火请肇事卡车司机将车停靠路边,追究交通事故。20 世纪80 年代中期宽师造访瑗师时,瑗师还特意问:“其庸,倷腿还有影响否?”宽师说:“当年医生说治好没问题,但要好好休息,不然年纪大了会有后遗症,现就是如此。”宽师非常感动。

当年我去北京,他到上海,主要联络方式就是通信,故我有宽师手札二百八十通左右。他是性情中人,拿起纸就写,一通信十来张信纸,是稀疏平常的事,有时用尺寸很大很长的宣纸写,今之观之,可用四字形容——无此伟观。如有一通信纵卅四厘米,宽一百厘米,每字约六至十厘米不等,一气呵成,何等豪气,令人爱不释手。此信道:

运天:登机前忽兴来,重书昨日题句,觉颇胜前题,请务必以此装池,前作则送一闻兄可矣。可否请他赶刻“天涯行客”起首章,以钤此跋。匆匆,倚装,不一一。宽堂白。(下钤一花押)

进入20 世纪90 年代中期,因双方都有电话,手札骤减,乃至“无缘恭逢”,但我们之间情谊却与日俱增,情同子弟肝膈相望,不虚也。

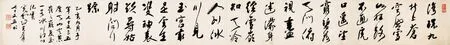

冯其庸 行书《天山一号冰川诗》手卷

记得在20 世纪80 年代中期,瑗师命我替他编有生以来第一本八开书法集。我得天独厚,根据征集来的作品,与瑗师商讨如何将是集分成五个版块,然后我请沙孟海先生题“署书”,请朱东润先生题“楹联”,请顾廷龙先生题“屏幅”,请潘景郑先生题“杂品”,请谢稚柳先生题“诗文”。又请瑗师作自序,请苏渊雷先生作序,请宽师作《读王蘧常先生书法随想》作为导读,作为解析。我提议还需增设“书札”板块,瑗师谓信都是写给他人,我何有之,且每个人生活习性不一,又经过历次运动,能完整保留者,能有几?不如不要此部分。我不这样认为,早期的名书法帖,都是靠书札才得以精彩,得以流传,坚持要保留此版面,故请杨仁恺先生增题“书札”,共六个版块。但到底能征集到多少,我心中无底。仅自我入瑗师之门算起,从我手里寄出之书信就好多,推算一下宽师处一定藏有不少。另知瑗师在苏州大学的门生郑学弢先生应该也有许多,于是我分别写信与宽师及郑学弢先生,请求支持!

宽师于1987 年10 月18 日回信:

运天:属选瑗师书信,兹已照就寄上,请收,最好能多收些。我今日致瑗师一函,略谈闲话,以解老人寂寞(天案:师母沈静儒老师于是年五月一日往生,瑗师整日孤独,以泪洗面),亦欲瑗师能覆数字,以补数年之缺。十二月福州书画雅集,新加坡潘受先生等均应邀,篆刻家亦有参加者,我拟推荐您去,顷电话一直打不通。顷王亚军来,电话刚与许老打通(天案:许老即民革中央许宝骙先生),许老说已邀请过您,您有事去不了。又告瑗师有作品可带去展览云。四高僧年谱,您处如不能出,则可由我安排,定能出版,如此可否?我们三人合作,则亦大快事也。前请刻印章,便中请加紧。我如有机会南来,定当寻机南来。瑗师信札底片等另挂号函寄单位,请查收!问全家好!

其庸

十月十八日

编辑瑗师书法集,进展很顺利。

宽师在他大文《读王蘧常先生书法随想》中首先提出“文章太史公,书法陆平原”,这是他对瑗师学术研究有深刻了解的体现,对瑗师学术思想的确评,非常有见地!我五体投地!

对于宽师我有无尽的思念,看到他的函牍,便可联想到当年许多往事。

关于瑗师如何为宽师书《十八帖》之前后事,只有我知道最多,可以说我比宽师更了解。1988 年秋冬之际,宽师自京至沪,约我同去拜见瑗师,并在瑗师府上用午餐。席间瑗师高兴地看宽师豪爽地饮酒,问他:“倷酒量如何?”宽师答曰:“还可以,我在新疆与维吾尔族老乡一起吃饭时,能喝一瓶(白酒)。”瑗师笑着说:“一瓶算什么,我年轻时两瓶,后来身体坏了,医言不能碰烟酒。第一天不抽烟不喝酒有些难过,第二天不抽烟不喝酒不过如此,第三天不抽烟不喝酒居然还能写文章。既然能写文章不需要烟酒,从此我就全戒了。这是四十年代初事。倷喝酒亦要有所控制。”餐后瑗师仍很兴奋,宽师就拿唐拓《十七帖》说事,瑗师说我小时候临过此帖,足有几十遍,帖都换了几次。宽师又说王右军有《十七帖》,吾师何不书《十八帖》?瑗师大笑曰:“何敢续右军之貂!”这是请瑗师书《十八帖》之始。后宽师屡屡来书谈及《十八帖》事,瑗师觉得盛情难却,就问及我宽师平时起居有何特立独行的方面,我不假思索列举方方面面,尤其谈到瑗师与宽师都好吃肉,且是白切肉。宽师竟会在夜半时到厨房取出白切肉蘸料品味,那个得意,那个美呀,谁见了谁都羡慕,谁都会口水直流,后成就瑗师书《同好帖》。又宽师好石,有米癫之癖,他考察黄河两岸,自己捡石,还请同行者帮助背石,珍之宽堂案头,成《运天帖》。又如《塞翁帖》,我向瑗师讲述宽师一次做西北之行考察,友人帮其背一相机,不慎相机堕地镜头受损,而宽师竟不责怪,仍完成考察,瑗师写作素材即取之于此。又宽师曾有告老归隐一事,禀告瑗师,瑗师很高兴作《归本帖》。宽师还带我去无锡太湖十八湾、华镇等处选址。十八湾确实很美,面对太湖三万六千顷,根据四季交替、气候变化、草木荣枯,意想不到的精美诗句肯定可以随口而出,但此处人烟稀少,不要说医院,连邮局都没有,是野狗夜猫都不去的地方,对一位有基础疾病、离不开邮局的老人,根本不具备居住条件,我给否了,他倒也接受。我们又去华镇看环境,此处虽无十八湾之僻静,但是元代大画家倪瓒曾居住于此,创作出不少巨作,明成化、嘉靖间大收藏家华中甫夏“真赏斋”即于此,但这毕竟是历史,是几百年前的事,且此处无一所像样医院,在京城生活半个多世纪的老人,一下子迁居于此,恐难适应。虽表面上荣归故里,大隐于市,实则心里肯定承受不了这现实状况。我说回故里看看便罢,要长住,得三思三思再三思。这事就是我给搅黄的,原本瑗师还饶有兴趣,准备为其题额“归本堂”,现在都不存在了。

邓云乡世伯《经师人师——王蘧常先生》一文中深情地记有瑗师书《十八帖》一段情节:“晋代王羲之有《十七帖》,王老要写一份《十八帖》。那天座上拿出来看,排在桌上,冯其庸兄照了不少相片,大家轮流立在王老身后,还拍了几张合影,老夫子十分高兴。其时王运天兄、朱淡文女士都在座。运天是近年王老私淑弟子,经常侍砚身边,知道王老所写章草内容,因而还笑着说这份《十八帖》要让运天注出释文,以便大家阅读。这些帖文字有长有短,都是老夫子近来所写,只是当时我未详细看《十八帖》是否都写完了。如果写完了,这自然是书苑的传世神品;如果没有写完,那就是人间憾事,未完成杰作,永远不能完成了。”

有幸《十八帖》完成了!

宽师学问博大,作文思路敏捷,速度快,往往一日能写八千、一万字,留给我印象既深且广。其病危时我受夏老师及燕若、幽若二姐之嘱速去京,一直守候在宽师身旁,直到他往生彼岸。弘一大师有书作“生不知来处,死不知去处,茫茫苦海,言之痛心”。宽师一生是“读万卷书,行万里路”的一生,不怕苦不怕累,非常勤奋,亦是非常坎坷的一生,现在可以休息了。随着时间延续,随着各位整理他的遗文遗著的深入,肯定还会有更多的惊喜再现。他赐我书函,同样可增引往事,钩沉艺苑。只是可写的太多,需要探赜索隐慢慢写,故先将此小引献给宽师诞辰百年祭。