近70 年来黄河流域生态修复历程及系统性修复思考

田美荣,冯朝阳,王世曦*,田雨欣,2,牛茜彤

1.环境基准与风险评估国家重点实验室,中国环境科学研究院

2.郑州大学生态与环境学院

黄河流域是我国重要的生态屏障,也是我国重要的能源战略区域,肩负保护与发展的双重压力。黄河治理一直是国家治理能力的集中体现。新中国成立以来,黄河安澜七十载,体现了当代中国对黄河流域生态环境的治理能力。近年来“山水林田湖草沙是生命共同体”系统思想的提出,为黄河流域生态保护修复指明了方向。为推进黄河流域生态保护,2019 年,党中央将黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,明确了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,黄河流域开启了生态保护和高质量发展新局面。2021 年国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,2022 年生态环境部等四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》。为推进黄河流域法治保障,《中华人民共和国黄河保护法》自2023 年4 月1 日起正式施行,黄河流域受国家重视程度不断提升。

通过水沙调节、生态修复、水资源管理与利用等措施,黄河流域生态修复取得显著成效。如通过植树造林等工程,林草覆盖率提高了40 多个百分点;通过水土流失治理等工程,水土流失面积较水土流失最高年份减少了近50%;通过加强水资源管理与利用,黄河生态流量逐步提高,黄河干流已连续22 年未出现断流现象[1]。由于黄河流域具有水少沙多、生态脆弱敏感等特点,生态修复难度大,且已有的工程实施仅局限于局部区域,流域上中下游工程措施协调度低,也未将山水林田湖草沙作为整体开展系统治理,因此水土流失仍是当前黄河流域的主要生态问题。据《2020 年黄河流域水土保持公报》[2]统计,黄河流域水土流失面积为26.27 万km2,仍占黄河流域总面积的33.05%,主要集中在内蒙古自治区、陕西省和甘肃省,分别占流域水土流失总面积的25.54%、18.35%、17.93%。经济社会发展对黄河流域造成压力,2020 年城镇面积较2000 年增长64.5%[3],水资源开发利用率为80%,是水资源开发生态警戒线的2 倍[4-5],水污染呈现复合型和结构性特点。同时,城镇扩张与矿产开采挤占黄河流域生态空间,生态空间破碎化以及复合型水环境压力导致生物多样性降低,水资源、水环境、水生态问题日益突出[6],且由于黄河流域上中下游未实现统筹协同保护,出现黄河上游水源涵养功能降低、中游水土流失加剧、下游河口湿地萎缩等问题[7-9]。因此,在“共同抓好大保护,协同推进大治理”系统思路下,必须将黄河流域看作一个完整、独立的自然区域,要更加注重保护和治理的系统性、整体性、协同性。生态修复作为黄河流域保护与治理的重要举措,如何体现系统性,生态修复系统性包含哪些方面,这些问题是近期科研工作者和管理者关注的焦点。笔者通过梳理黄河流域生态特征,以及新中国成立以来黄河流域生态修复的演进,明晰生态修复存在的问题,提出生态修复系统性框架,并提出对策建议,以期指引黄河流域实现高水平保护。

1 黄河流域及其生态环境特征

1.1 黄河流域概况

黄河流域西起青藏高原的巴彦喀拉山,向东汇入渤海,流域范围包含青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南和山东9 个省(自治区),面积达79.5 万km2[10]。流域地域辽阔,海拔为1 000~2 000 m。水利部黄河委员会根据黄河流域形成发育的地理、地质条件及水文情况,将黄河流域分为上、中、下游,上游面积为42.8 万km2,占整个黄河流域总面积的53.8%;中游面积为34.4 万km2,占整个黄河流域面积的43.3%;下游面积为2.3 万km2,仅占整个黄河流域面积的2.9%。黄河流域土地利用类型以草地、农田、森林为主,分别占流域面积的48.35%、25.08%和13.46%[11]。

黄河全长5 464 km,是一个完整、独立的生态区域,煤炭资源富集、水资源短缺、脆弱等级中度及以上区域占黄河流域面积3/4 以上,是我国最典型的生态脆弱区,这些生态特点导致黄河流域对人为及自然干扰敏感,一旦被破坏恢复难度大,因此黄河流域一直是国家治理的重点区域,其生态治理是一项具有长期性、复杂性、艰巨性的系统工程。

1.2 黄河流域生态环境特征

1.2.1 生态系统脆弱,恢复难度大

黄河流域分布有气候条件恶劣的青藏高原、水土流失严重的黄土高原、风沙灾害严重的库布齐沙漠和毛乌素沙漠等,生态系统敏感易受到干扰发生生态退化现象。黄河流域上游受人为及气候影响较大,研究显示,黄河流域上游天然草原平均超载率达10%以上,且河源区受气候变化影响导致降水量减少,冰川退缩,80%的天然草原出现退化[12]。黄河流域中游黄土高原区为沟壑地貌,加之土质疏松、降水条件差、人为干扰强等原因,水土流失属于重灾区,水土流失面积占黄河流域水土流失总面积的90%以上。库布齐沙漠、毛乌素沙地、乌兰布和沙地、腾格里沙漠东部、贺兰山西麓地区,虽治理取得一定成效,但沙化、荒漠化趋势尚未得到根本遏制[13],河套平原区土地盐碱化、湖泊沼泽化问题突出[14]。流域内湿地萎缩现象明显,2000—2019 年,面积大于1 km2的自然湖泊中,有35 个湖泊面积缩小[15]。中游河口地区生态系统在调水调沙措施下呈现正向演替趋势,但部分区域仍存在植被退化、湿地萎缩现象,生态状况依然不容乐观[16]。下游黄河三角洲近30 年来湿地面积萎缩了52.8%[17],植被与湿地面积整体呈现减少趋势,生态系统连通性差,威胁流域生态系统安全[18]。黄河流域生态系统一旦遭受破坏,恢复难度大且恢复过程缓慢。应将黄河流域上、中、下游作为有机整体,在生态修复过程中统筹考虑生态系统的完整性。

1.2.2 水资源供需矛盾突出,水环境压力大

黄河流域是以河流干流支流为骨架,从黄河源头到入海口的汇区区域划定的地理空间。黄河水资源是人类开发利用的主导,但资源性缺水问题是黄河流域面临的最大压力之一,流域人均水资源量为全国平均水平的44.3%,多年平均水资源总量为647 亿m3,不到长江的7%,水资源禀赋差。随着经济社会发展,水资源需求量也不断增加,黄河取水量2000 年 为480.68 亿m3[19],2020 年增至536.15 亿m3[20],年均增加5.55 亿m3。据统计,黄河流域水资源主要用于生产生活、农业用水,占用水总量的66.9%,生态补水仅占总用水量的7.7%,导致部分支流在枯水年生态流量不足,如1995—1997 年地处河口段的利津水文站等地多次出现断流。分布在内蒙古、陕西、宁夏、河南等黄河流域监测的24 个地下水超采区均为浅层地下水超采,总面积达1.33 万km2[20],导致形成地下水降落漏斗,使水资源供需矛盾不断增加。近年来,尽管黄河流域干流水质呈现变好趋势,但由于黄河流域中游河套平原等农业发展带来的面源污染负荷占黄河流域总负荷的40%左右[6],使中游部分支流存在化学需氧量和总氮超标现象,污染形势依然严峻。实现水资源可持续利用是黄河流域发展的命脉,提升黄河流域水环境质量是黄河流域高质量发展的重要任务,水资源、水环境与水生态需作为有机整体统筹考虑。

1.2.3 煤炭资源富集,矿区环境退化

黄河流域是我国重要的能源基地,煤炭产量为2.16×109t,占全国总产量的60%[21],位居全国产量第一位,包括陕北、晋北、晋中、晋东、黄陇、神东、宁东、河南和鲁西9 个煤炭基地,85 个国家规划煤炭矿区,共有煤矿1 563 个,占全国煤矿总数的36%[21]。黄河流域煤炭资源集聚,是支撑我国国民经济用能和生活用能的重要空间载体,在保障全国能源安全中发挥着重要作用。但随着黄河流域煤炭资源大规模的开采,形成大面积的采空区、排土场,带来了植被破坏、地表裂隙、土地沉陷等一系列生态环境问题,进而诱发水土流失。采煤对水资源影响较大,平均每吨煤排水量为2~3 t[22],疏干水循环利用是关注的重点。同时,煤炭开采区域主要位于高寒草甸区、风积沙区、黄土区、冲积平原区[23],所处地理位置、生态本底条件不同,所造成的生态环境问题多样、破坏程度各异,但脆弱的地质地貌以及生态环境,一旦被破坏恢复难度极大。尽管对黄河流域矿区生态修复力度不断增加,但生态修复比率较低,仅为25%[24],且矿区修复与生态产品价值转换挂钩较少,系统性调控修复模式欠缺。

2 黄河流域生态修复历程与“十四五”修复重点

2.1 生态修复历程

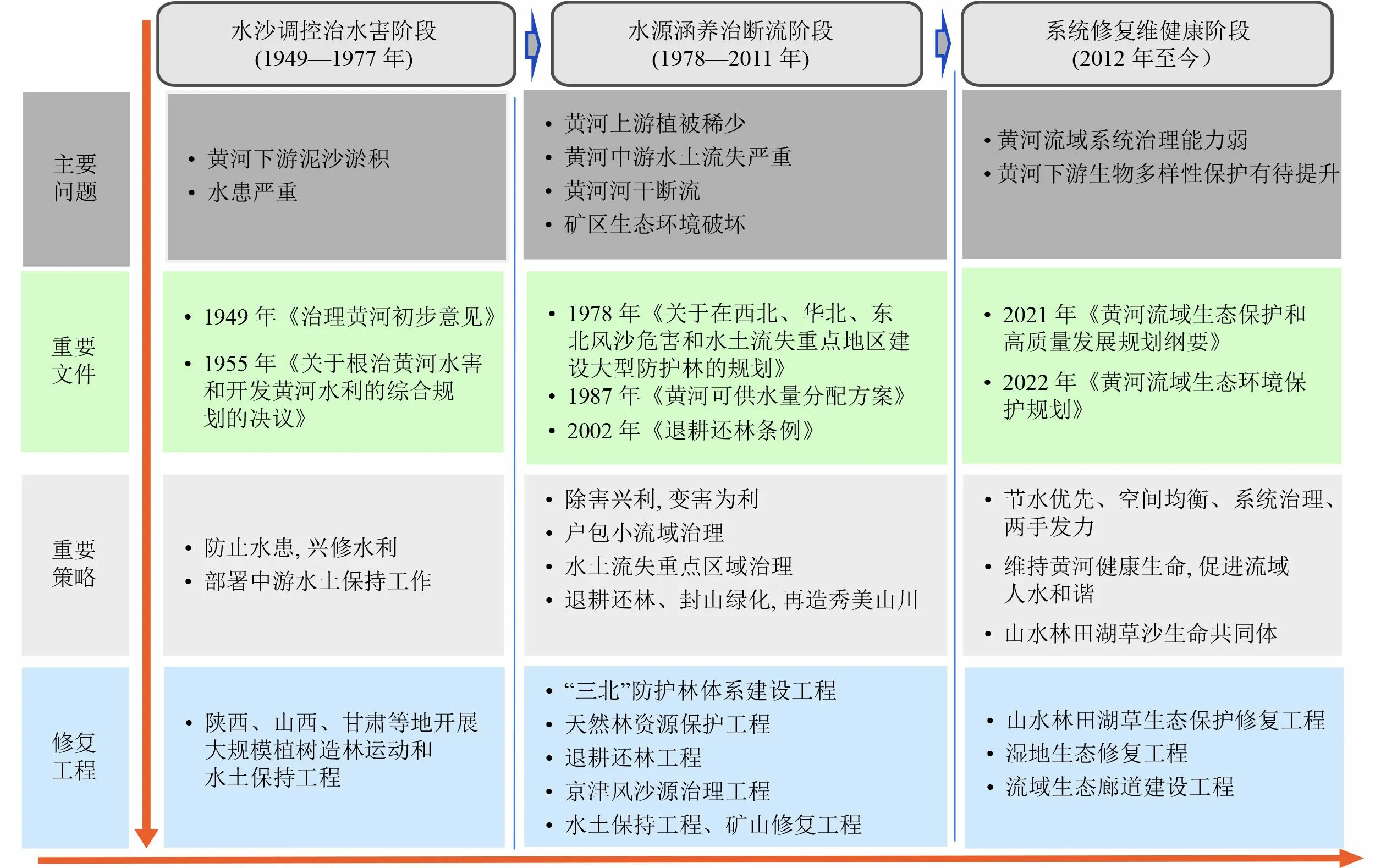

新中国成立以来,结合不同历史时期黄河流域自身特点及存在的主要问题,我国不断探索科学治理黄河流域生态修复方案策略,总结起来可分为水沙调控治水害、水源涵养治断流、系统修复维健康3 个阶段(图1)。

图1 黄河流域生态修复治理历程Fig.1 Ecological restoration process of the Yellow River basin

水沙调控治水害阶段。1949—1977 年为黄河流域治理的第一阶段,该阶段由于黄河下游泥沙淤积导致水患严重,黄河流域治理的重点放到了水沙调控上。1952 年毛泽东同志首次视察黄河并作出指示“要把黄河的事情办好”;1955 年,第一届全国人大二次会议通过了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的决议》,为减少黄河泥沙,黄土高原水土流失是症结所在,党中央开始加强陕西、山西、甘肃等黄河中游地区水土保持工作,开展了植树造林和水土保持工程。

水源涵养治断流阶段。1978—2011 年为黄河流域治理的第二阶段,该阶段由于我国经济复苏、城镇发展、煤矿开采规模扩大,矿区生态环境问题不断显现,林草退化、土壤风蚀与水蚀,加之黄河流域用水量激增,导致黄河干流有21 年出现断流。在1978 年“除害兴利,变害为利”的思路引领下,我国开始“三北”防护林建设工程,为黄河沿岸打造“绿色城墙”[25],进一步控制了水土流失。1991 年在“退耕还林、封山绿化”战略基础上,江泽民同志提出“再造秀美山川”的号召[26],进而开展了京津风沙源治理工程、重点区域水土流失治理工程、天然林资源保护工程、退耕还林工程、矿区生态修复工程、三江源自然保护区生态保护和建设工程等,其工程范围之广、规模之大,堪称世界生态工程建设之最[27]。生态修复工程解决了黄河上游植被稀少、土地沙化问题,同时增加了三江源涵养水源能力,减少了黄河河流断流风险,维护了生态安全。

系统修复维健康阶段。2012 年至今为黄河流域治理的第三阶段,该阶段主要以生态文明建设全局为出发点,习近平同志提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,以及“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草是生命共同体”等理念[28],均强调了生态治理的系统性、整体性,为开展黄河流域生态保护和高质量发展奠定了理论基础并提供了思路指引。在“三北”防护林建设、天然林保护工程的基础上,积极开展三江源保护、湿地保护恢复工程,实施了祁连山、乌梁素海、黄土高原、贺兰山、泰山等多个山水林田湖草生态保护修复工程试点,有效改善了流域生态环境,充分发挥生态的自我修复能力,减缓生态退化趋势[29-30]。在水生态保护方面,基于关键保护物种,科学制定保护方案,并于2020 年开始全面推动实施黄河流域生态廊道建设,提升水生态健康[6]。

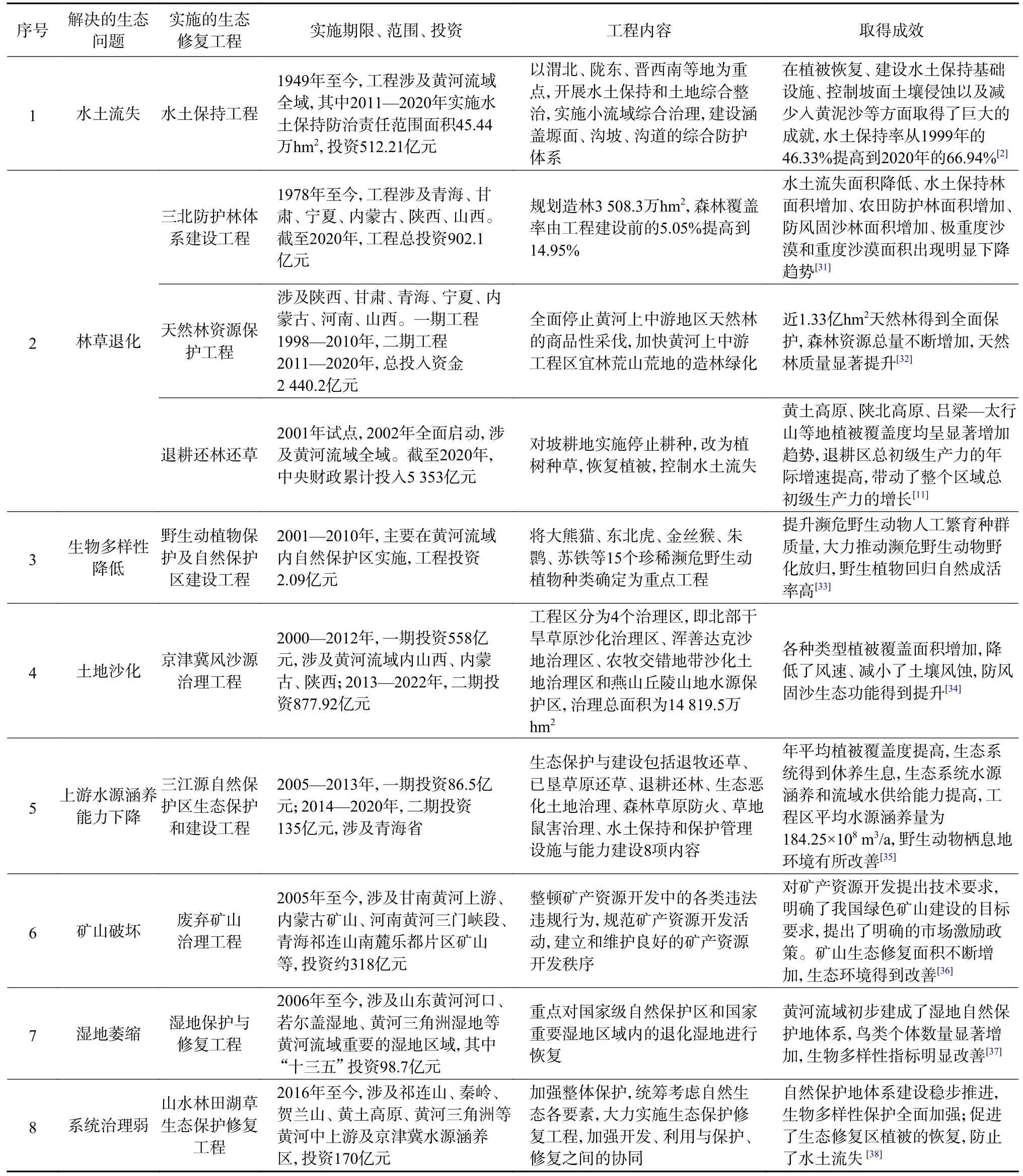

新中国成立以来,黄河流域通过3 个阶段重点工程的生态治理,取得良好的成效(表1)。其中水土流失治理面积逐年增加,2020 年水土流失治理面积达到27.85 万km2,年均增加1.2 万km2以上。三江源地区藏羚羊、秦岭地区大熊猫和朱鹮种群数量明显增加,流域生物多样性水平明显提升。

表1 新中国成立以来黄河流域重点生态修复工程Table 1 Key ecological restoration projects in the Yellow River basin since the founding of the People's Republic of China

2.2 “十四五”黄河流域生态修复重点

为进一步提高黄河流域生态保护水平,落实黄河流域生态保护和高质量发展的政策,黄河流域9 个省份在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中,明确了黄河流域“十四五”生态修复的重点区域和重点任务。通过对规划和纲要的比较分析,黄河流域“十四五”期间,修复对象主要分为四大类,即生态系统要素修复、生态系统功能修复、重点类型区修复、系统综合修复,并开展相应的工程,体现修复工程从要素到系统、从局地到全局的整体推进。其中,生态系统要素主要按照湿地、林地、草地以及要素综合体即山水林田湖草沙开展相关保护修复工作,如在乌梁素海、若尔盖、河口、黄河三角洲等重点区域实施湿地保护工程,在祁连山、大黑河重要支流河源区、玛曲等退化草地实施林草恢复工程,同时各省均提出山水林田湖草生态修复工程;生态功能修复是重点针对水土保持、防风固沙、水源涵养以及生物多样性四大功能修复,如重点实施中华水塔保护工程、三江源等黄河上游的水源涵养工程;重点类型区修复是针对黄河流域特殊区域的修复,如由于矿产资源开采造成的废弃矿山修复、黄河流域滩区的修复治理;系统综合修复重点工程有沿黄生态廊道、生物栖息地廊道以及流域综合治理等工程(图2)。

3 黄河流域系统性修复面临的挑战

3.1 上下游发展与保护协调性差

黄河流域上、中、下游发展水平参差不齐,存在问题差异明显。位于上游的“中华水塔”三江源、甘南等地区由于气候变化与人为干扰水源涵养能力变差;位于中游的黄土高原存在水土流失问题,以及渭河平原、河套灌区等粮食生产区存在水资源过度开发与污染问题,黄河流域水资源承载能力变弱;位于下游的河南、山东等地,过度开发带来湿地萎缩、生物多样性丧失风险。由于黄河流域的上游、中游和下游之间生态关系与生态修复机理研究欠缺,生态修复空间范围以局地环境为主而忽视区域整体生态问题,黄河流域各省(区)生态修复工程主要从解决生态问题出发,治理的范围以局地尺度为主,采用的修复技术主要目的是植被复绿,修复采用的植被类型单一,导致生物多样性下降,生态稳定性与服务功能低[39],缺乏流域空间系统尺度的综合治理,黄河流域内跨行政区生态修复协调性差。

3.2 生态要素整体性考虑不足

黄河流域生态修复技术多以恢复植被为主,针对林草地退化、湿地萎缩、土地沙化等具体问题开展具体的生态修复措施,未考虑生态系统的整体性,未将山、水、林、田、湖、草、沙看作统一的生命共同体,导致大部分恢复工程效益偏低[40],使生态系统不可持续发展。如我国通过退耕还林、天然林保护、京津冀风沙源治理等工程,在保护天然植被的同时,促进了人工植被恢复,植被覆盖度由2000 年的24.0%上升到2019 年的38.8%[41],当前黄土高原人工植被恢复已接近区域水分承载力上限[42]。由于大面积造林,植物过度消耗已有的土壤存储水量,导致地表径流减少,下游河流出现断流现象[43]。未统筹考虑生态要素整体性前提下,随着土地利用及植被覆盖度的变化,黄河流域降水与径流的关系发生改变,相同降水量条件下河流径流量降低。根据第三次水资源调查评价,未来30~50 年黄河天然径流量将进一步减少到460 亿m3[44],水资源供需矛盾进一步突出。

3.3 生态修复产品价值实现不强

目前生态修复以政府投资为主,生态修复工程评估大多注重生态效益,导致生态修复资金来源单一、社会参与性差。长期以来,政府为改变生态修复存在的弊端,动员社会力量参与生态修复,并于2021 年由国务院办公厅出台《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》,号召社会资本投入生态修复中,但由于自然资源资产产权不明确,生态产品价值实现机制、激励机制、支持政策配套较弱,导致生态修复与生态产品价值实现机制脱钩,进而使社会资本投资及参与动力不足,较多停留在公益性质投资。同时生态修复强调生态工程技术,修复模式未能与经济社会调控相结合,生态产品价值转化路径较少[45]。因此,在黄河流域生态修复过程中应充分挖掘生态修复带来的生态产品价值,探究生态产品价值转化路径、实现机制,提升生态修复“造血”功能。

3.4 生态修复监管全过程性弱

生态修复是一个植物生长演替长期复杂的过程,对生态修复区进行监测、评估、监督、管理等全过程监管,是提高生态修复成效的重要举措。通过全过程、系统性的管理,在理论上对促进恢复生态学发展发挥了重要作用[46-48],在实践中可及时调整生态修复技术模式,使其能够适应区域发展。目前,我国针对黄河流域的生态修复监管体系尚未完善,监测站点未完全覆盖整个修复区。生态修复评估主要集中在生态修复效益的评估,目前尽管针对一些修复工程已开展了大量的修复效益评价,但生态修复成效评估停留在修复工程验收阶段,并且考核指标仅以存活率及植被覆盖度指标来评判,缺少对区域主导生态功能恢复程度评估[49]。2022 年我国颁布《生态保护修复成效评估技术指南(试行)》,但在实践过程中缺乏对于修复成功与否的定量化标准,因此生态修复成效评估及其实践仍处于起步阶段。生态修复监督管理方面,由于黄河流域跨9 个省(区),跨省(区)、跨部门之间同步部署、协同推进方面能力较弱。

4 黄河流域系统性生态修复框架与对策

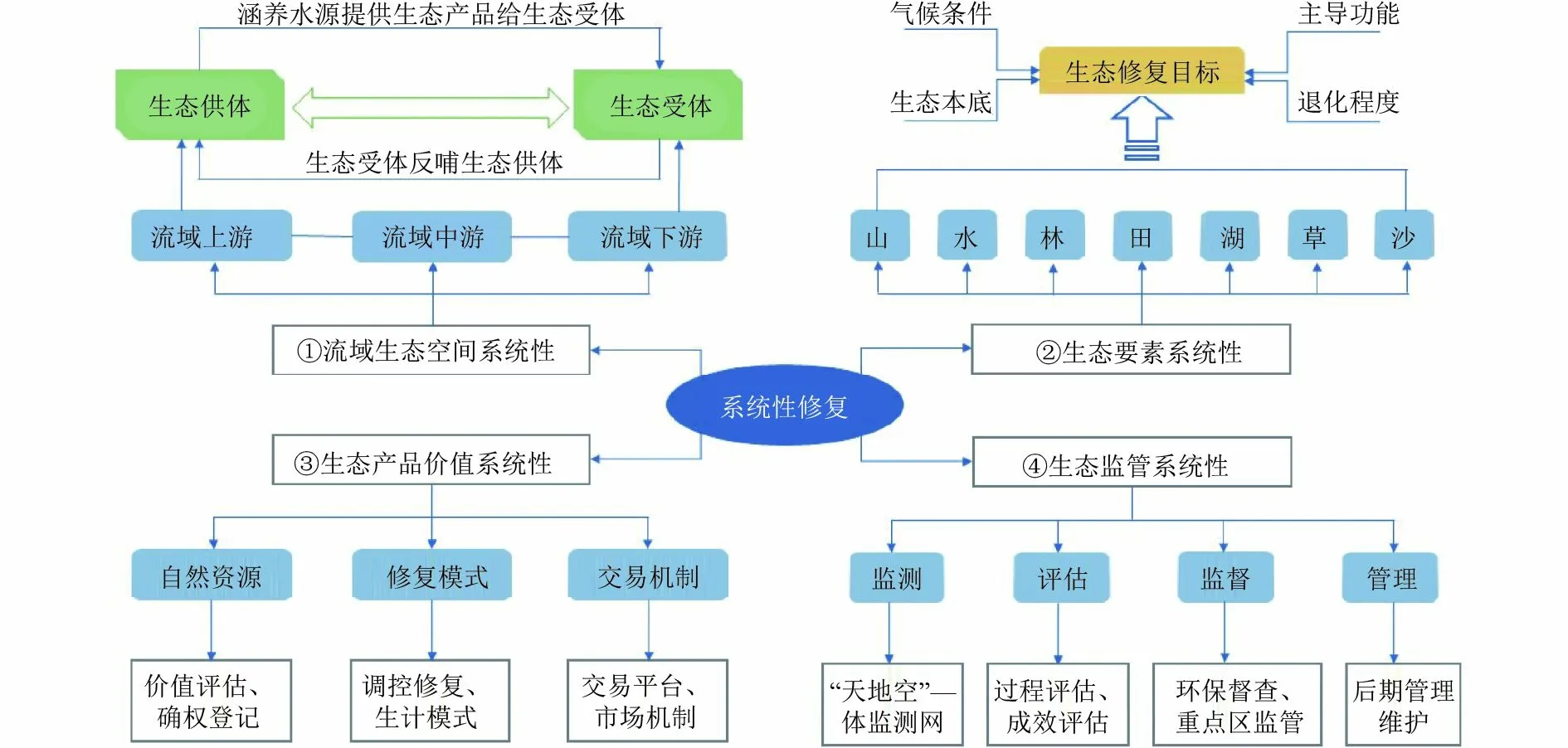

系统性修复重点是强调黄河流域生态要素的完整性、生态空间的整体性、生态与经济的协同性、管理的全过程性,提出黄河流域构建包含流域生态空间系统性、生态要素系统性、生态产品价值系统性、生态监管系统性4 个方面的系统性修复框架(图3),其涵盖了黄河流域修复对象、修复区域、修复价值、修复管理4 个维度,在具体生态修复过程中,4 个维度均需统筹考虑,实现综合保护治理。

图3 黄河流域系统性修复框架Fig.3 Systematic restoration framework of the Yellow River basin

4.1 流域生态空间系统性:开展上中下游系统协同治理

黄河流域范围大,生态敏感脆弱,上游的高原冰川、草原草甸和三江源、祁连山主要提供涵养水源功能,其生态环境一旦被破坏恢复难度较大,中游的黄土高原水土流失严重,下游的黄河三角洲是人类活动的重要区域,人为干扰强度大。黄河流域生态修复亟须从系统性与整体性角度考虑,牢固树立“一盘棋”思想[50],突出地理环境差异性与上中下游治理的协同性,形成黄河流域上中下游联动治理格局[51]。黄河流域上中下游联动主要通过生态供体受体关系,因此明晰流域上游生态供体与流域中下游生态受体之间物质、能量、信息传输的生态过程,探究流域内生态供体区与受体区之间生态产品、生态服务消纳、流转等供受关系,构建生态服务、产品流转模型,从上下游之间的供需平衡角度,评估流域发展健康程度。

根据黄河流域上中下游立地条件,开展系统修复治理、分区施策,整体提升流域生态服务供给能力。黄河流域上游,针对三江源、祁连山、甘南等重点区域实施生态修复对策,提高水源涵养能力,保证水源供给;黄河流域中游,针对水蚀风蚀区实施山水林田湖草保护项目等,增强水土保持能力;黄河流域下游,除通过生态补偿反哺上游外,重点保护滩区生态空间,构建功能完善的湿地公园体系,保护生物多样性。同时,根据生态服务供受关系,在《黄河流域生态环境保护规划》提出的黄河流域生态保护“一带五区多点”空间布局的基础上,架构生态廊道保护网络,打通生态服务供给通道。

4.2 流域生态要素系统性:优化山水林田湖草沙配置

黄河流域生态修复立足生态系统的整体性,山水林田湖草沙是生态系统组成的重要生态要素[52],系统治理、综合治理需坚持山水林田湖草沙生命共同体,在国家顶层设计中,需打破行政区划,以相对完整的自然地理单元为修复对象,统一设计部署生态修复工程,坚持保护优先、自然恢复为主的方针,跨区协同推进,减少局部治理导致的工程碎片化问题。在具体生态修复方案中,对三江源、祁连山、若尔盖等水源涵养区,宁夏中部等荒漠化防治区,黄土高原水土保持区,乌梁素海等重点河湖水污染防治区,黄河三角洲湿地生态保护区等重点地理单元区域,应统筹考虑气候条件、生态系统本底、主导生态功能、生态退化程度等差异性,针对具体问题以及各生态要素保护修复需求,设定生态修复目标,优化配置山水林田湖草沙生态修复模式[52],通过水沙调控保证生态用水的基础上,克服过度人工修复带来的植被水耗增加、地表径流减少等生态不平衡问题,提高生态系统的自稳定性与自维持力。

4.3 生态产品价值系统性:提升生态修复下生态产品价值转化路径

生态修复需与生态产品价值协同才能达到“绿水青山就是金山银山”互利共赢的生态保护局面,实现生态修复下生态产品价值,生态修复模式必须系统化,即要从技术模式向系统性调控修复模式转变。调控修复模式是集技术、管理、政策3 个方面的修复模式,可通过替代生计、生态产品交易、产业结构调整等多角度促进生态修复。充分挖掘生态修复下生态产品生态价值、经济价值、社会价值,厘清黄河流域生态修复下生态产品供给潜力与价值实现机制,是实现“绿水青山就是金山银山”的重要前提。因此,只有完善生态产品的价值核算、自然资产确权登记、生态产品交易制度、市场机制等,畅通社会资本投资和获益渠道,激发社会资本投资动力,进一步提升生态产品价值转化,探索黄河流域基于生态产品转化的生态修复新模式,鼓励实施基于生态环境导向的开发模式(Ecology-Oriented Development)理念的生态环保产业项目,积极推进生态修复的社会参与,实现“政府-企业-公众”耦合联动,形成“自然资源-修复主体-修复模式-修复空间-价值链条”5 个维度协同的生态修复下生态产品价值转换的复合系统。

4.4 流域生态监管系统性:构建监测-评估-监督-管理系统

针对矿山恢复、滩区治理、林草地恢复、水蚀风蚀区治理,构建生态保护修复监测、评估、监督、管理系列标准和政策,贯穿整个黄河流域生态修复工程设计阶段、实施过程阶段、后期管理维护阶段。从监管制度到监管手段,重点加强黄河流域生态环境监督管理,建立黄河流域生态监管标准体系与规范,完善生态修复监测体系,整合建立“天空地”一体化的生态监测站网。针对重点监管地区,可采用新型的监测手段如集天基卫星、空基遥感、航空无人机、移动监测车和地面观测5 种手段为一体的“五基”协同生态环境立体遥感监测体系,规范监测流程,以期实现业务化运行。完善生态评估体系,除考虑生态系统面积、质量、功能外[53],应将生态管理、生态产品取得的经济效益等纳入成效评估标准体系中,对“山水林田湖草”生态保护修复工程等重大生态修复工程的实施成效进行评估,总结生态修复存在问题及成功的经验模式,并依据生态保护修复成效结果,以及生态环境保护督察问题是否整改落实等,建立奖惩机制。基于水资源承载力和生态承载力,构建生态系统评价预警体系,提升监督管理能力。

5 结语

在系统治理的大局下,从生态空间、生态要素、生态价值、生态监管4 个方面提出系统性修复思路,以期对黄河流域的系统治理进行全方位的阐释。只有生态修复思想观念的转变,才能指引黄河流域开展系统性、整体性生态修复,如黄河流域制定生态修复规划需从局地治理观向系统治理观转变,实施生态修复工程需从重视植被覆盖向重视生态系统功能转变,修复成效评估需从生态效益向经济效益、社会效益与生态效益协同转变,进而实现黄河流域可持续发展。

黄河流域高水平保护的核心是推进黄河流域生态保护和修复治理。在系统性修复的大思路下,资金保障和公众参与是践行系统性生态修复的重要保证。2022 年财政部发布《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》,明确设立黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金,从国家财政给予大力资金保障,同时鼓励社会资本注入,如设立“生态银行”,从黄河流域的自然资源管理到运营形成统一的平台,推动生态资产的价值转化,提高参与保护的积极性。公众参与方面,主要包括加强信息公开,完善公众参与制度,开展生态保护互动活动,如公益林认领活动、生态农业订单项目、环保信用超市等,公众参与黄河流域保护的实践路径仍需不断探寻,以助推黄河流域的高质量发展。