基于心智模型进阶的高中生物学建模教学实践

黄小斌

[摘 要]学生解答高考生物学试题时,会因画不对能量流动示意图而不得分,这一情况暴露出以下问题:教师教学设计的目标性弱,教学重点偏离教材的焦点内容;缺乏真实情境的承载,学生难以吸纳自身已有的经验,无法有效建构模型;学生死记硬背静态模型,学习思维层次低。在进行建模教学时,教师可通过引发情感共鸣、搭建分析支架、提供循证机会、设计拓展活动,突破朴素模型的隐蔽性、实现建模教学的生成性、关注混合模型的变化性、凸显科学模型的实用性,让学生获得“真素养”。

[关键词]心智模型;建模教学;生态系统;能量流动

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)17-0077-04

一、问题提出

2020年高考全国Ⅲ卷生物学试题第31题第(2)问要求学生画出湖泊生态系统能量流动的示意图。考后官方质量分析数据显示,全广西考生该题的平均分为4.67分,得分率仅为52%。生态系统能量流动示意图在高中生物学教材中就有,教师在课堂上也花了大量的时间进行讲解,但学生还是画不对、不得分。高考评价理念已由“知识立意”“能力立意”评价向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”综合评价转变。这不得不引起反思:课堂上教师怎样教、怎样引导学生学才能让学生在学习的过程中获得“真素养”?

二、原因剖析

高考生物学试题要求学生画出生态系统能量流动示意图就是在考查学生在学习生态系统能量流动的相关知识时,是否习得建模技能,形成科学思维素养。学生画不对能量流动示意图而不得分,暴露出以下问题。

其一,教师教学设计的目标性弱,教学重点偏离教材的焦点内容。教师没有深入分析和领会教材的编写意图,被辅导书“牵着鼻子走”,辅导书中的习题考什么上课就讲什么。“生态系统的能量流动”一节的练习中出现大量的能量计算题,因此部分教师在课堂上选用了很多繁杂的计算题,并花费了大量的时间对计算过程进行讲解,弱化了对能量流动过程的梳理和归纳。殊不知,这些计算题本质上还是在训练和检测学生对能量流动过程的理解。

其二,能量流动知识过于抽象,没有真实情境的承载,学生难以吸纳自身已有的经验,无法有效建构模型。能量是一种无形的存在,看不见也摸不着。人教版教材在叙述能量流动的过程时,并不是以学生熟知的生态系统或一条具体的食物链为例,而是以生产者、消费者和分解者等笼统地加以说明。这样的能量流动知识对学生而言过于抽象,没有真实情境的承载,学生难以吸纳自身的已有经验,无法有效建构模型。

其三,学生死记硬背静态模型,学习思维层次低。教师在教学中往往把教学重心放在能量流动示意图中能量的来源、去路等原始模型内容的分析上,把模型当作静态科学事实直接传授给学生。学生死记硬背静态模型,缺少自主构建模型、应用模型、修正模型等的尝试,而这恰恰是学生思维发生碰撞而提升的机会。可见,教师对建模教学的了解仅限于理论层面,运用建模方法实施教学的实践性差。

三、解决方案——以“生态系统的能量流动第一学时”为例

(一)教材和课标分析

“生态系统的能量流动”是人教版高中生物学教材选择性必修2第3章第2节的内容。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》的内容要求为:分析生态系统中的物质在生物群落与无机环境之间不断循环、能量在生物群落中单向流动并逐级递减的规律;举例说明利用物质循环和能量流动规律,人们能够更加科学有效地利用生态系统中的资源;解释生态金字塔表征了食物网各营养级之间在个体数量、生物量和能量方面的关系。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》的学业要求为:能够使用图示等方式表征和说明生态系统中物质循环、能量流动和信息传递的过程和特征,并对相关的生态学实践应用作出合理的分析和判断。

(二)学情分析

学生在本节课之前就对生态系统的组成成分、食物链和食物网有了一定的认识,这为本节课生命观念的形成奠定了基础。同时,学生通过“血糖调节”“种群数量变化”等内容的学习,初步掌握了建立概念模型和数学模型的步骤和方法,为本节课的探究活动打下良好的基础。

(三)教學目标

(1)结合南湖生态系统的案例,探究并说出生态系统能量的输出、传递、转化和散失的途径,形成结构与功能观。

(2)通过绘制南湖生态系统能量流经单一营养级的示意图、绘制生态系统能量流动示意图等探究活动,说出能量流动的特点及其原因,发展科学思维。

(3)根据能量流动的现象和特点,为保护南湖的生态系统提出可行性建议,形成社会责任意识。

(四)基于心智模型进阶的建模教学

本节课以家乡的南湖生态系统为载体“一境到底”,围绕课程标准中的内容要求和学业要求展开教学。在学生已有的建模水平的基础上,引导学生依次进行动态的建模活动,进而实现心智模型的进阶(见图1)。

心智模型是长时记忆中的元素与外界环境或刺激物交互作用所产生的内在表征,因此它会随外在人、事、物等的变化而变化,具有动态变化特质。根据该模型理论,教师在课堂上可以按照如图1所示的步骤,让学生先表征朴素模型,再构建混合模型,然后逐步完善修正混合模型,最终形成科学模型并应用科学模型,进而实现心智模型的进阶。

1.调动生活经验,表征朴素模型

【多媒体展示】广西南宁市南湖公园的宣传视频。

【教师讲述】南湖公园绿树成荫,鸟语花香,是广大市民休闲散步的好去处。公园里一切生命的活动都伴随着能量的变化。南湖生态系统要保持相对稳定,就必须实现能量收支平衡。

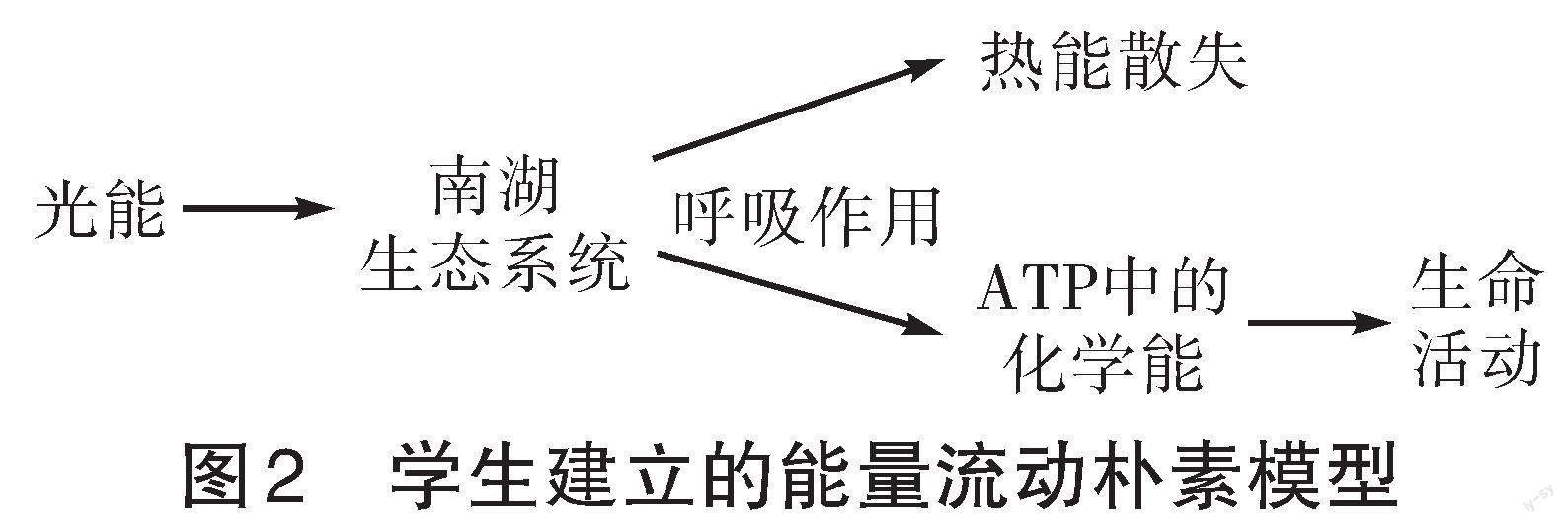

【教师提问】南湖生态系统的能量来源和去路有哪些?请用文字和箭头表示出来。

【学生回答】能量的来源有光能,能量的去路有以热能的形式散失和用于日常生命活动(见图2)。

设计意图:运用多媒体展示学生熟悉的南湖公园的景观,给学生带来视觉的冲击,引起情感共鸣;引导学生说出自己对生态系统能量输入和散失的看法,暴露学生关于能量流动的前概念,表征朴素模型。

2.分析生命现象,构建混合模型

【教师讲述】南湖生态系统中存在着不同的食物链,能量流动就是沿着这些路径进行的。请写出其中的一条食物链。

【学生活动】书写食物链。

【實物投影】展示学生书写的食物链:草→虫→鸟→蛇→老鹰;草→虫→青蛙→蛇→老鹰,等等。

【教师提问】以食物链“草→虫→鸟→蛇→老鹰”为例,该食物链所需能量来自哪里?

【学生回答】来自草光合作用吸收的光能。

【教师追问】草吸收的光能通过光合作用发生了什么变化?

【学生回答】光能→ATP中的化学能→有机物中的化学能。

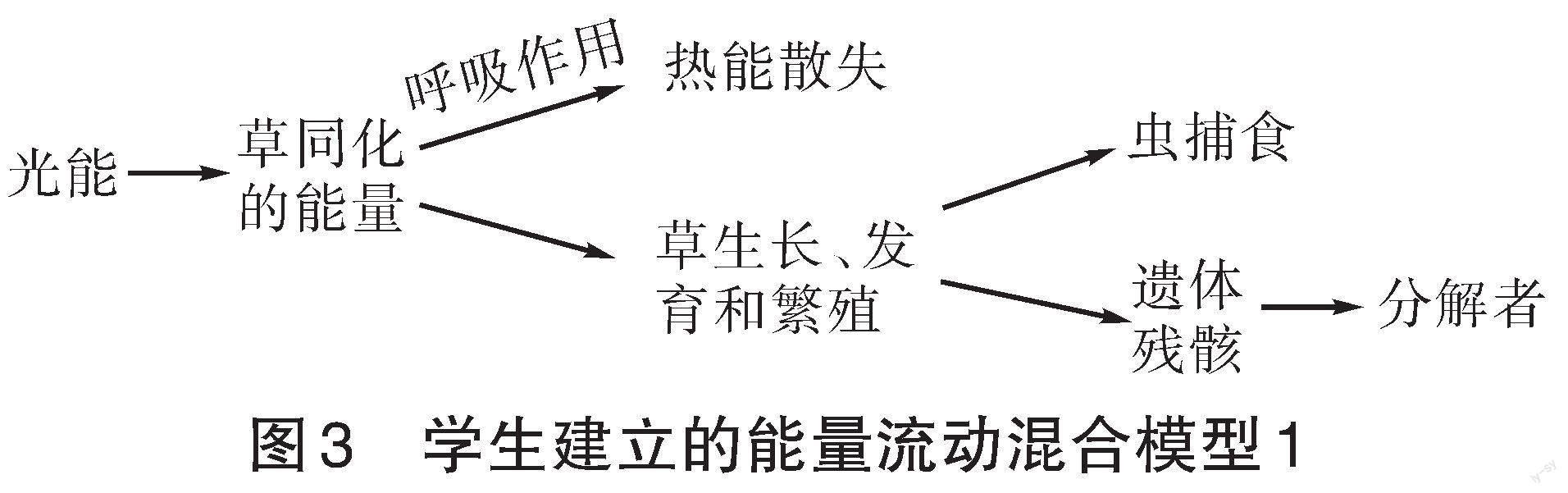

【教师追问】草的有机物中的化学能又会发生什么变化?

【学生回答】草的有机物中的化学能经过细胞呼吸,一部分以热能的形式散失,另一部分储存在积累的有机物中。

【教师追问】储存在积累的有机物中的能量用于草的生长、发育和繁殖。若干年后,草的命运可能是什么?能量又流向哪里?

【学生回答】草可能被虫吃掉,能量流向虫;草也可能自然死亡变成遗体残骸,能量流向分解者。

【教师讲述】通过上述途径,草获得的能量就可能传递到下一营养级。请同学们将上述过程用文字和箭头表示出来(见图3)。

设计意图:从一条具体的食物链入手,以具有逻辑关联的问题串为支架,引导学生分析能量输入生态系统、经由第一营养级的传递和散失过程。学生根据教师的提示初步构建出能量流经第一营养级的模型。该模型是学生的“朴素模型”和新习得的知识混合形成的,故称为“混合模型”。“混合模型”与实际情况并不完全相吻合,还需要修正才能称为“科学模型”。

3.演绎推理验证,修正混合模型

【教师提问】虫获得能量的方式与草相同吗,为什么?鸟、蛇和老鹰等其他消费者呢?

【学生回答】不同。草通过光合作用把光能转化为有机物中的化学能而获得能量。虫不能光合作用,只能通过捕食草摄取现成的有机物。其他消费者获得能量的方式与虫相同。

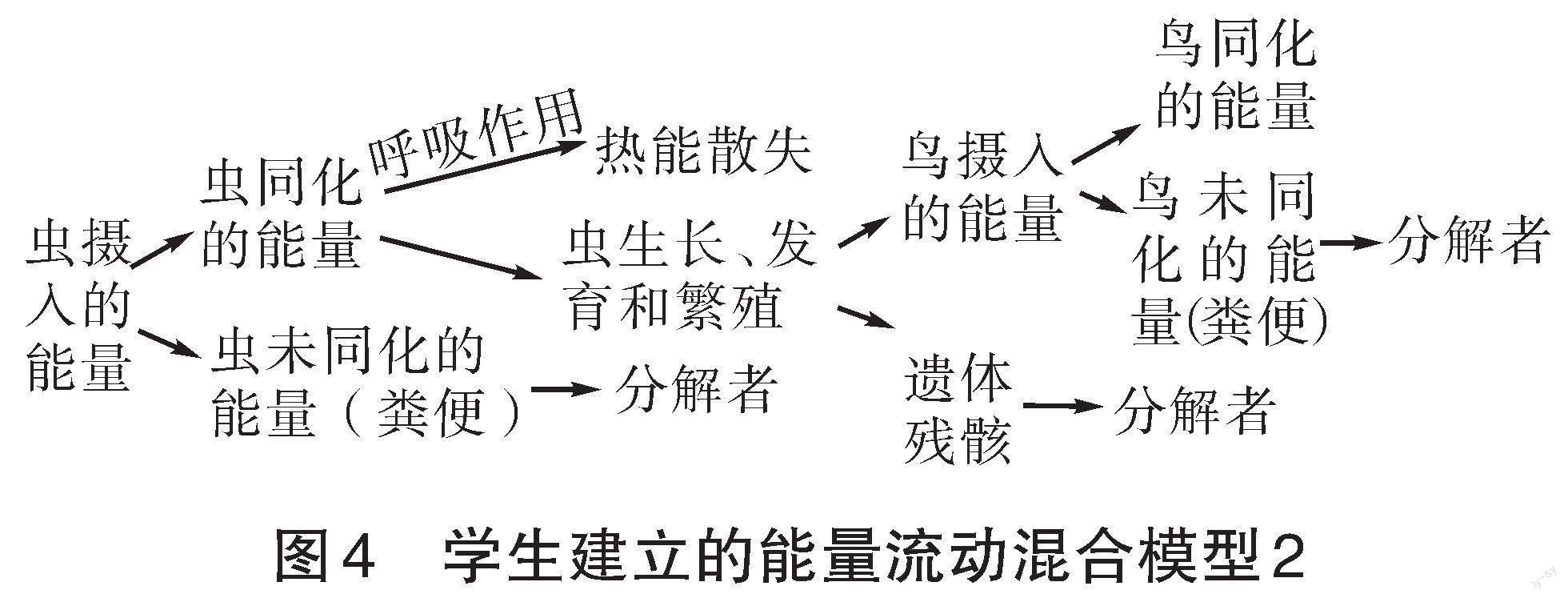

【教师追问】虫捕食的草会被完全消化吸收吗?还有什么去向?

【学生回答】不会。有部分未被吸收则形成粪便,最终被分解者分解。

【教师提问】虫获得的能量的去向与草相同吗?

【学生回答】相同。都有呼吸散失热能、被下一级捕食和自然死亡形成遗体残骸流向分解者等三个去向。

【教师讲述】消费者捕食的能量可以用“摄入量”表示,摄入量=同化量+未同化量(粪便)。以虫为例,请同学们将消费者获得能量的方式以及获得的能量的去向用文字和箭头表示出来(见图4)。

设计意图:教师引导学生运用混合模型1,演绎推理虫等消费者获取能量的方式和能量的去向,以验证混合模型1的正确性。学生发现消费者获取能量的方式和获得的能量的去向与生产者并不完全相同,混合模型1不能直接套用到消费者身上。进而对混合模型1进行修正,形成了与消费者相符的混合模型2。

【教师提问】鸟、蛇和老鹰等营养级的能量去向都完全相同吗?

【学生回答】老鹰是最高营养级,没有流向下一级的去向。

【教师讲述】除了最高营养级,其他消费者获取能量的来源和获得能量的去路与初级消费者完全相同,都可以套用上述的模型。

【教师提问】请将第一次建立的能量流动模型(见图2)中的“南湖生态系统”拆分为五个营养级,每个营养级用一个矩形表示,并将每个营养级的能量来源和去路用文字和箭头表示出来。

【学生活动】画出南湖生态系统的能量流动示意图(见图5)。

设计意图:经过对草、虫等消费者获取能量的方式和获得能量的去向进行逐一分析和比较,学生对生态系统的每一个营养级的能量的输入、传递、转化和散失有了清晰的认识。教师顺势回扣课堂之初学生建立的朴素模型,使学生由单一营养级转向整个生态系统能量流动的分析。由部分到整体,对生态系统能量流动的过程有了宏观的认识,建立了能量流动的科学模型。

4.综合活动延伸,应用科学模型

【教师提问】

(1)指向每个营养级的箭头表示的是该营养级的“摄入量”还是“同化量”?

(2)每个营养级指向分解者的箭头有什么含义?

(3)一个营养级获得的能量能否百分之百地流向下一营养级,为什么?

(4)能量能沿着与图中箭头相反的方向流动吗?为什么?

【课件展示】能量流动的特点:逐级递减、单向流动。

【布置作业】根据生态系统能量流动的过程和特点,请对南湖公园的园林植物种植、南湖中鱼类投放等方面提出建议,并说明其中蕴含的生物学原理。

设计意图:引导学生应用所建立的科学模型解释生态系统能量的输入和散失过程,并归纳能量流动的特点,逐步发展科学思维。通过课后作业,让学生运用所学知识解决生产实践中的问题,为家乡的湖泊生态系统提出可行性建议,形成社会责任意识。

四、教学反思

前面所述的种种问题在建模教学中屡见不鲜,为了解决这些问题,提高建模教学的效率,使学生获得“真素养”,教师可通过模型建构的“调·析·证·动”四重表征,引导学生建构模型(见图6)。

(一)引发情感共鸣,突破朴素模型的隐蔽性

通过创设符合学生发展需要的环境,引发学生的情感共鸣,促使学生在现实环境和主体活动的交互作用中获得发展。认知心理学认为,人在认识客观事物时总是以自己的经验为基础的。如学生在课前对南湖生态系统的能量输入和输出已经有了自己的看法,即朴素模型。朴素模型是个体认识世界的一种内在表征,具有一定的隐蔽性,但对学生学习新知识有很大的影响。熟悉的情境更容易引发学生的情感共鸣,激活学生的生活经验,暴露朴素模型;便于教师了解学情,帮助学生实现心智模型的进阶。

(二)搭建分析支架,实现建模教学的生成性

支架式教学是指为学生提供适当的学习线索或提示(即支架),让学生通过这些支架逐步攀升,逐渐发现和解决问题。模型与建模是人类认识世界的重要工具。建模教学不应只是关注模型本体、把静态的模型直接传授给学生,而应让学生体验建构模型的過程,学会建构模型的方法。教师可通过问题等支架,引发学生思考、探究、讨论,让学生在学习过程中不断地产生新问题、建立新模型,有效实现建模教学的生成性。

(三)提供循证机会,关注混合模型的变化性

循证的过程,是师生之间基于证据进行研讨和质疑的过程,也是促进学生深度学习的过程。科学发展的过程是一个不断创建模型、检验模型和修正模型的过程。建模教学中,教师应让学生像科学家那样去经历类似的过程。如教师引导学生运用生产者能量输入和输出混合模型去解释初级消费者的能量输入和输出,学生发现原有的混合模型与新研究对象不符。教师再鼓励学生改变自己的认知,建构新的混合模型。提供循证机会,能让学生根据研究对象的变化来调整混合模型,逐步建构科学模型。

(四)设计拓展活动,凸显科学模型的实用性

课堂的时间是有限的,但学生的求知欲却是无限的。学生在课堂上经过建模学习已经初步感受了科学探究的过程。教师在课后应针对性地设计一些与教学情境相关的拓展活动,使学生感受到知识最原始的状态,让学生在新情境中迁移运用科学模型,体会科学学习的价值,凸显科学模型的实用性。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 教育部考试中心.中国高考评价体系说明[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2] 人民教育出版社,课程教材研究所,生物课程教材研究开发中心.普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3] 张丙香,毕华林.高中生氧化还原反应三重表征心智模型的测查研究[J].化学教学,2017(9):13-18.

[4] 张静,郭玉英.从模型进阶到思维发展:物理建模教学设计与实践[J].课程·教材·教法,2020(2):113-118.

[5] 田慧生.情境教学—情境教育的时代特征与意义[J].课程·教材·教法,1999(7):18-21.

[6] 颜婷婷.基于概念模型构建的支架式教学研究:以“核酸是遗传信息的携带者”一课为例[J].中学教学参考,2022(20):81-83.

[7] 崔友兴.循证教学的过程逻辑与运行机制[J].课程·教材·教法,2021(1):64-71.

[8] 袁维新.科学教学通论[M].北京:人民出版社,2013.