数字经济与碳排放绩效:以中国276 个城市为例

王 凯,关 锐,胡鸣镝,李 娴,甘 畅2,*

1.湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙 410081

2.武汉轻工大学管理学院,湖北 武汉 430048

近年来,碳排放量增加导致的气候变暖问题严重阻碍了人类社会经济发展,如何有效遏制气候变暖已成为全球共识[1].截至2020 年末,中国碳排放总量已达99×108t[2].为此,中国政府提出二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和的目标.根据《中国数字经济发展白皮书》,2020 年中国数字经济规模已达39.2×1012元,约占GDP 的38.6%[2],表明数字经济日益成为经济增长的稳定器和加速器.同时,相关研究[3]指出,数字经济有利于降低碳排放强度,推动城市绿色低碳转型.党的二十大提出,加快建设“数字中国”和“美丽中国”,推动绿色发展.因此,基于环境经济学相关理论,探究中国城市数字经济与碳排放绩效的关系,将有助于构筑绿色低碳的现代化宜居城市,从而助推碳达峰、碳中和目标如期实现.

碳排放绩效作为生态环境现状评估的重要指标[4],目前学界已对其展开了深入的研究和探讨.已有研究基于不同视角和尺度测算了碳排放强度[5-6]、碳排放效率[7-8]、空间碳绩效[9]、碳减排潜力[10]及全要素碳排放绩效[11-12];在测算的基础上学者深入探究了碳排放绩效的时空演变格局[13-14]及其影响因素[15].碳排放绩效的测度包括单要素指标和全要素指标两大类,其中,全要素指标测度法由于将期望产出和非期望产出纳入评价体系而广泛应用于碳排放绩效的测算,相关模型主要包括SBM 模型[7]、DEA 模型[16-17]、超效率SBM模型[18-19]、ML 指数[20]等,亦有学者将单要素指标与全要素指标相结合以评价碳排放绩效[21].影响碳排放绩效的社会经济因素复杂多样,相关文献多基于扩展的STIRPAT 框架及环境Kuznets 曲线,并将其研究内容进行拓展,利用面板固定效应模型[21]、空间杜宾模型[22]、DID 模型[23]剖析不同视角下社会经济因素对碳排放绩效的影响,结果表明,数字金融、碳交易试点政策及数字经济能显著提高碳排放绩效[21,23-24],以煤炭为主的能源结构和以第二产业为主的产业结构仍是制约中国碳排放绩效提高的主要因素[18].随着数字经济的蓬勃发展,已有学者将其纳入碳排放绩效的影响框架中,部分学者认为,数字经济通过降低能源强度和提高创新能力来降低区域碳排放强度[24];另一部分学者指出,数字经济与碳排放的关系符合环境库兹涅茨曲线的倒“U”型关系[25];亦有研究证实,数字经济对碳排放的影响存在门槛效应[25]和空间溢出效应[26].

综上,针对碳排放绩效的研究成果较为丰富,对数字经济和碳排放绩效关系的探索也有所涉及,但仍存在以下不足:已有研究在评价碳排放绩效时,仅用单一的碳排放强度或碳排放效率,少有学者从公平与效率的视角出发,将单要素指标与全要素指标相结合来系统地衡量碳排放绩效;同时,少有研究运用中介效应模型探讨数字经济对碳排放绩效的影响机制.鉴于此,本研究综合运用面板固定效应模型和中介效应模型,剖析数字经济对碳排放绩效的影响及其作用机制,以期为推动城市绿色低碳转型和生态文明建设提供科学参考.

1 理论机制与研究假设

1.1 数字经济对碳排放绩效的直接效应

作为低碳转型的重要推动力,数字化和智能化技术带来的效率和成本优势日益凸显,数字经济将通过降低碳排放强度、提高碳排放效率从而改善碳排放绩效.一方面,数字经济可以有效发挥数据要素的替代效应,改造劳动、资本和技术等传统生产要素[26],减少高污染、高耗能资源的使用[27],提升资源配置效率和能源利用效率,减少能源消费量,进而实现碳排放强度的有效降低;另一方面,数字经济将通过溢出效应和示范效应激励企业绿色技术创新,打破地区间信息、数据、技术和人才的流动壁垒,可以有效提高经济运行效率,助力城市绿色发展,并利用数字技术的开放性和数字平台的联结枢纽功能,有效实现跨界融合与资源共享,建立产业互动和云端产业集群[28],提高要素利用效率,进而提高碳排放绩效.据此提出假设一(H1):数字经济将通过降低碳排放强度、提高碳排放效率,从而改善碳排放绩效.

1.2 数字经济对碳排放绩效的间接效应

基于Grossman 的“规模-结构-技术”分析框架,本研究认为:数字经济将通过规模效应、结构效应和技术效应,产生“减排”和“增效”的双重低碳红利,从而提高碳排放绩效.

1.2.1 规模效应

数字化发展可以推动数字经济和实体经济的融合发展,促使经济增长由要素驱动转向创新驱动[27],并通过数字化思维转变、产业数字化、数字化生态和数字化基础设施建设等方式促进经济增长.同时,根据EKC 假说,经济增长与人均碳排放之间存在倒“U”型关系[29].在经济发展初期,政府将经济增长作为第一要务,消耗大量能源资源,并产生大量碳排放,以牺牲环境质量为代价保持经济高速增长.当经济发展到一定水平时,环境绩效被纳入政府绩效考核中,刺激各级政府重视环境质量,加强环境治理力度,从而实现碳减排.据此提出假设二(H2):数字经济可通过规模效应提高碳排放绩效.

1.2.2 结构效应

数字经济将通过产业结构合理化和高级化影响产业结构升级,进而实现碳排放绩效的提高.一方面,数字化技术的应用能降低信息搜索成本,缓解信息不对称和要素配置扭曲[30],引导生产要素最大程度流向高效率部门[26],促使产业结构日趋合理化;另一方面,数字经济发展水平可发挥自身强渗透性和广覆盖性的优势,打破产业发展边界、激发新业态,促使经济发展重心由劳动和能源密集型产业向技术密集型产业转移[31],进而提高产业结构高级化水平.产业结构合理化和高级化水平的提升,意味着资源利用效率的提升,以及产业结构向高产出、低排放和高附加值的清洁行业倾斜,从而对生态环境产生正外部性.据此提出假设三(H3):数字经济可通过结构效应提高碳排放绩效.

1.2.3 技术效应

技术进步是降低碳排放强度和提高碳排放效率的有效手段[32].作为产业经济的细胞,企业进行技术创新具有投入沉没性、调整成本高、成果不确定、过程不可逆等特征[21],数字金融能够降低金融服务成本和门槛,通过提高创新资源和金融资源的可得性,为企业的研发创新活动提供金融保障,降低融资风险.同时,数字经济具有共享性和渗透性等特征,有助于打破行政壁垒,推动创新主体之间的创新协作和知识共享[2],实现城市创新能力提升,从而改进能源利用技术,降低单位产值的碳排放,并提高碳排放效率.据此提出假设四(H4):数字经济可通过技术效应提高碳排放绩效.

2 方法与数据

2.1 研究方法

2.1.1 基于非期望产出的SBM 模型

Tone[33]提出的基于非期望产出的SBM 模型,既解决了DEA 模型中无法对松弛量进行处理的局限,同时将非期望产出纳入效率测算体系中,考虑了环境的负外部性[18],具体模型如下:

式中:ρ*为目标效率值,取值范围为[0,1];V为决策单元的数量,个;xnc为第c个决策单元的第n个投入变量;ymc为第c个决策单元的第m个期望产出变量;uhc为第c个决策单元的第h个非期望产出向量;xnv为第v个决策单元的第n个投入变量;ymv为第v个决策单元的第m个期望产出变量;uhv为第v个决策单元的第h个非期望产出向量;N为投入变量的数量,个;M为期望产出变量的数量,个;H为非期望产出变量的数量,个;snx、smy、shu分别为投入变量、期望产出变量和非期望产出变量的松弛向量;zv为决策单元的权重.

2.1.2 改进的熵值法

作为一种客观赋权方法,熵值法在有效避免主观因素干扰的同时,可以使权重的赋予更具有客观性和科学性.相较于传统熵值法仅能用于截面数据测算的缺点,改进的熵值法可测算面板数据,具体过程如下:

将各项指标进行标准化、无量纲化处理:

式中,Yij和Yij′分别为正向指标数据和负向指标数据标准化后的值,Xij为第i个评价对象的第j项指标值,minXij为Xij的最小值,maxXij为Xij的最大值.

计算第j项指标的第i个评价对象的占比:

式中,Qi j为第j项指标的第i个评价对象的占比,C为样本个数.

计算第j项指标的信息熵和差异性系数:

式中,ej为信息熵,dj为差异性系数.

计算第j项指标的权重:

式中,ωj为第j项指标的权重,D为指标数量.

计算综合评分值:

式中,μi j为综合评分值,即本研究的数字经济发展水平.

2.1.3 基准回归模型

经典的IPAT 模型最初是用于评估人类活动对自然生态环境可能产生的影响,具体模型如下:

式中,I为环境压力,P为人口因素,A为富裕程度,T为技术水平.

为克服模型中各要素线性化和单一化的局限,在经典的IPAT 模型中加入随机项并将其扩展为STIRPAT模型[2],具体模型及取对数的模型如下:

式中,ρ0为模型系数,ρ1、ρ2、ρ3分别为变量P、A、T的系数,ρ4为模型误差.

为验证数字经济与碳排放绩效的关系,在式(11)的基础上,构建如下的固定效应模型:

式中:Cepkt为t年k城市的碳排放绩效,对应式(11)中的环境压力(I);Digkt为t年k城市的数字经济发展水平,对应式(11)中的富裕程度(A);Eikt为t年k城市的能源强度,对应式(11)中的技术水平(T),kW·h/元;Pikt为t年k城市的人口密度,对应式(11)中的人口因素(P),人/km2;Goverkt为t年k城市的政府分权化水平,%;Openkt为t年k城市的对外开放程度,%;Trakt为t年k城市的交通配置水平,m2;θ0为常数项;θ1、θ2、θ3、θ4、θ5、θ6分别为各变量的回归系数;λk为不随时间变化的个体固定效应;εkt为随机误差项.

2.1.4 中介效应模型

为探究数字经济对碳排放绩效的影响机制,参考文献[21,27]构建如下中介效应模型:

式中:Bkt为中介变量;Xkt为控制变量,即式(11)中的能源强度、人口密度、政府分权化水平、对外开放程度和交通配置水平;β0和α0为常数项;β1、β2、α1、α2、α3分别为各变量的回归系数,其中β1与α2的乘积即为本研究所关注的中介效应.

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

选取碳排放绩效(carbon emission performance,Cep)作为本研究的被解释变量.从公平与效率的视角出发,选择碳排放强度(carbon emission intensity,Cei)和碳排放效率(carbon emission efficiency,Cee)衡量碳排放绩效,即当城市碳排放强度越小、碳排放效率越高时,碳排放绩效越高[21].碳排放强度参照文献[5],以城市碳排放总量与GDP 的比值进行表征.碳排放效率运用基于非期望产出的SBM 模型[7]进行测算,并以资本、劳动力和能源消费量作为投入要素,以城市人均GDP 作为期望产出,以城市碳排放量作为非期望产出.其中,参考文献[21,34],利用DMSP-OLS和NPP-VIIRS 夜间灯光数据降尺度反向推演城市层面碳排放.

2.2.2 解释变量

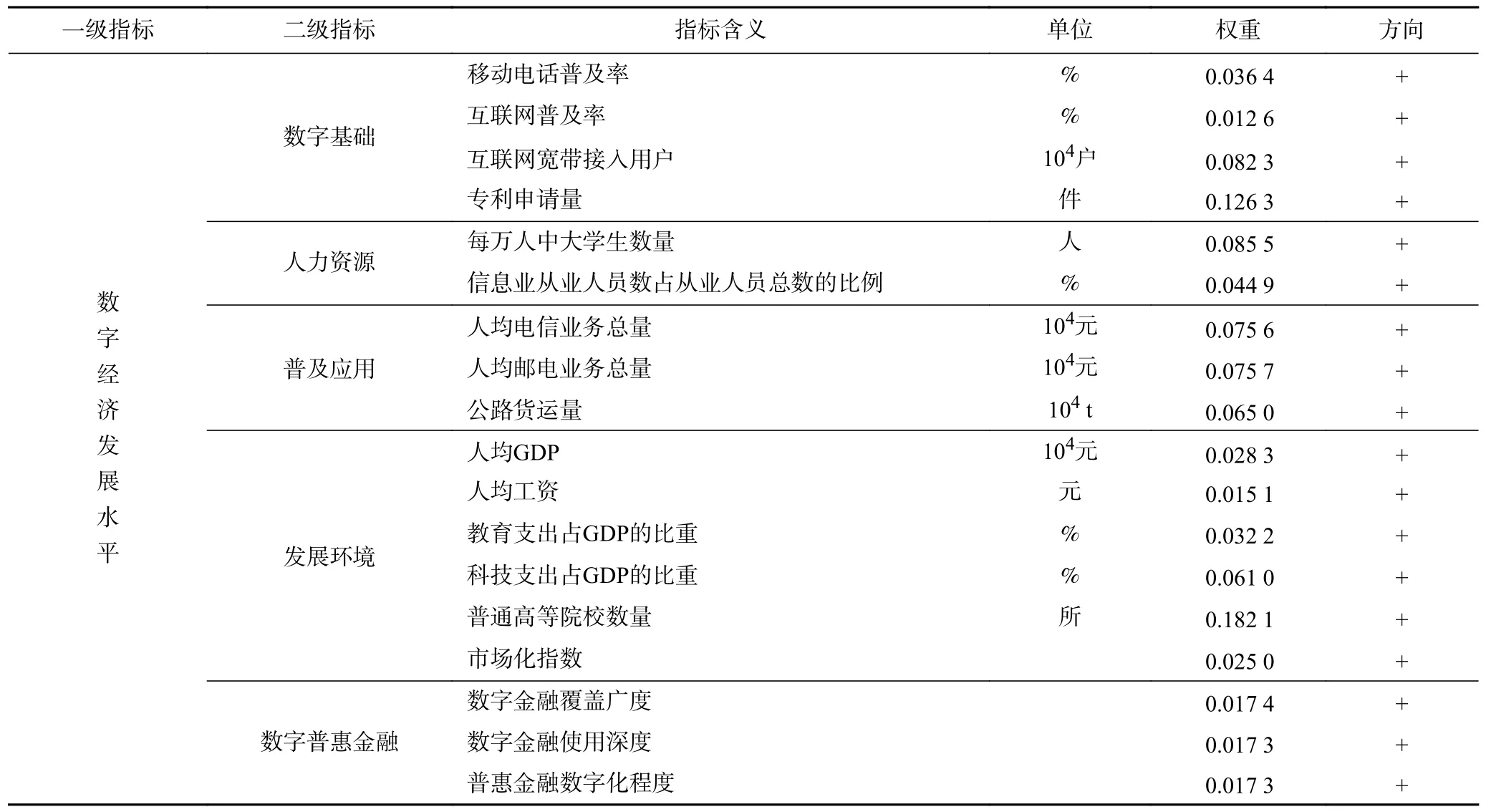

选取数字经济发展水平(digital economy,Dig)作为本研究的解释变量.王瀚迪等[35]研究中采用的互联网用户、互联网普及率等单一指标不能完整反映数字经济发展水平,因此本研究参考文献[2,28,36-38],并结合数据获取的可得性,从数字基础、人力资源、普及应用、发展环境及数字普惠金融等5 个方面选取18 个指标构建数字经济发展水平评价体系(见表1),利用改进的熵值法计算2011-2020 年中国276 个地级及以上城市的数字经济发展水平.

表1 数字经济发展水平评价指标体系Table 1 Evaluation index system of the level of digital economy

2.2.3 中介变量

本研究选取的中介变量主要基于Grossman 的理论和1.2 节的机制分析,具体指标如下.

a)经济发展水平(Pgdp).数字化发展可以通过推动数字经济和实体经济的融合发展促进经济增长,经济发展水平能反映城市的综合发展情况,为城市低碳转型升级提供物质基础.人均GDP 则是城市经济发展水平的直接映射,因此参考邓荣荣等[21]的研究,选取人均GDP 表征城市经济发展水平.

b)产业结构(Is).产业结构是地区发展模式的重要表征,产业结构升级意味着资源利用效率的提升,以及产业结构向高产出、低排放的清洁行业倾斜,从而有利于改善生态环境.参考付凌晖[39]的研究,以余弦法计算产业结构高级化指数.首先,构建1 个三维产业结构空间向量W0=(w10,w20,w30),wa0为第a产业占GDP 的比重(a=1、2、3);其次,测算W0与向量组W1=(1,0,0)、W2=(0,1,0)、W3=(0,0,1) 的夹角γb(b=1、2、3);最后计算产业结构高级化水平G.具体公式:

式中,wab为三维向量W1、W2、W3的坐标值.

c)技术创新水平(Tec).在数字经济发展过程中,数字金融企业的研发创新活动可提供金融保障,降低融资风险.科技进步能够改进能源利用技术,降低单位产值的碳排放,并提高碳排放效率[40].参考相关文献[2],以每万人专利申请量作为技术创新水平的代理变量.

2.2.4 控制变量

参考已有研究[2,5-6,18,41],基于STIRPAT 扩展框架,并结合频度统计法及数据获取的可得性,选取以下可能对碳排放绩效产生影响的因素作为本研究的控制变量:①能源强度(Ei).由于缺少地级市层面的能源消耗数据,参考周迪等[5-6]的研究,选用单位GDP 的电力消耗量反映各城市的能源强度;②人口密度(Pi).参考何小钢等[41]的研究,以每平方千米的人口数量来衡量城市人口密度;③政府分权化水平(Gover).参考文献[18],选择地方政府财政收入与财政支出的比值表征政府分权化水平;④对外开放程度(Open).参考Wang 等[18]的研究,选取当年实际利用外资额与GDP 的比值表征城市的对外开放程度;⑤交通配置水平(Tra).参考徐维祥等[2]的研究,以人均道路面积作为交通配置水平的代理变量.

2.3 数据来源

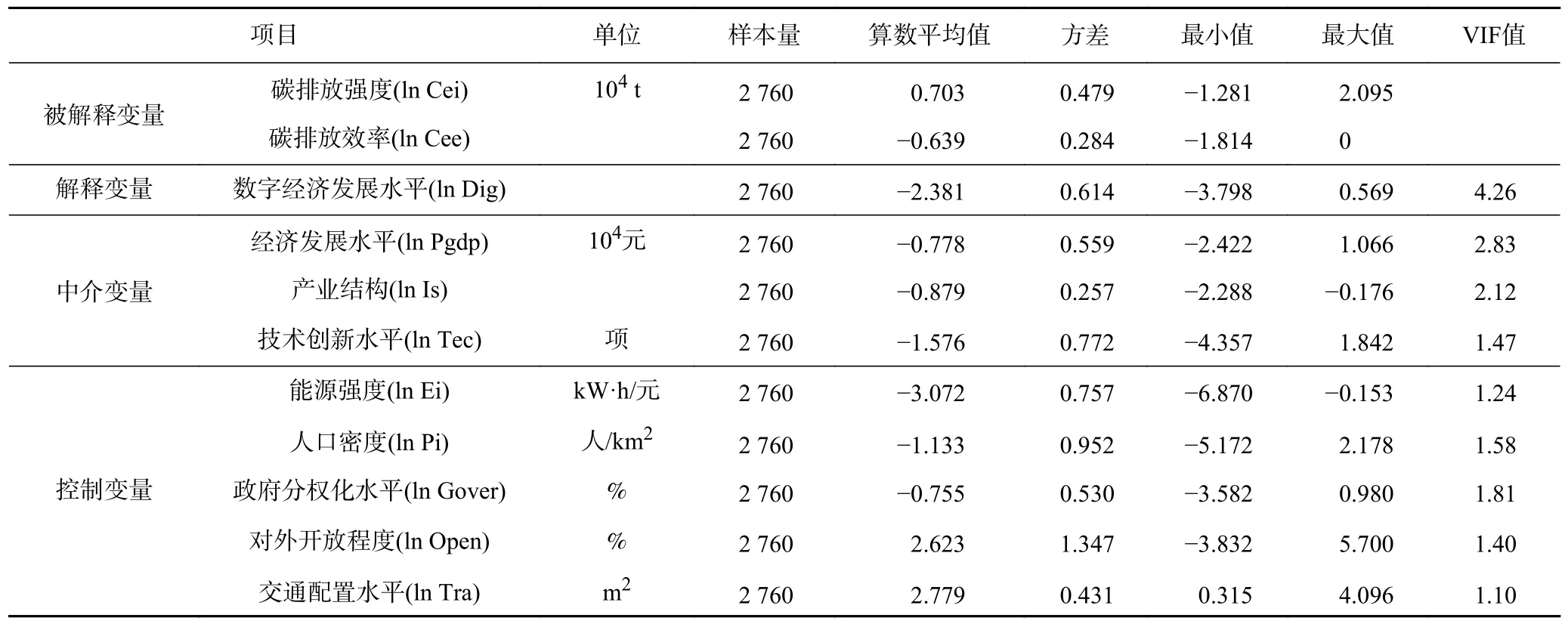

基于数据的连续性和可得性并结合行政区划的调整,本研究选取中国276 个地级及以上城市作为实证分析对象,研究周期为2011-2020 年.数字普惠金融及3 个维度的数据来自北京大学数字金融研究中心发布的数字普惠金融指数[42];DMSP-OLS 稳定夜间灯光数据和NPP-VIIRS 夜间灯光数据均来源于美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA);社会经济类数据来自2012-2021 年的《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各城市统计年鉴.为避免通货膨胀和价格因素的影响,以2011 年为基期,对部分数据进行平减处理;为避免异方差的影响,对变量取其自然对数.各变量的描述性统计结果及VIF 值如表2 所示.由表2 可见,各变量的VIF 值均小于5,表明本研究的解释变量间不存在多重共线性.

表2 变量的描述性统计Table 2 Descriptive statistics of variables

3 实证分析

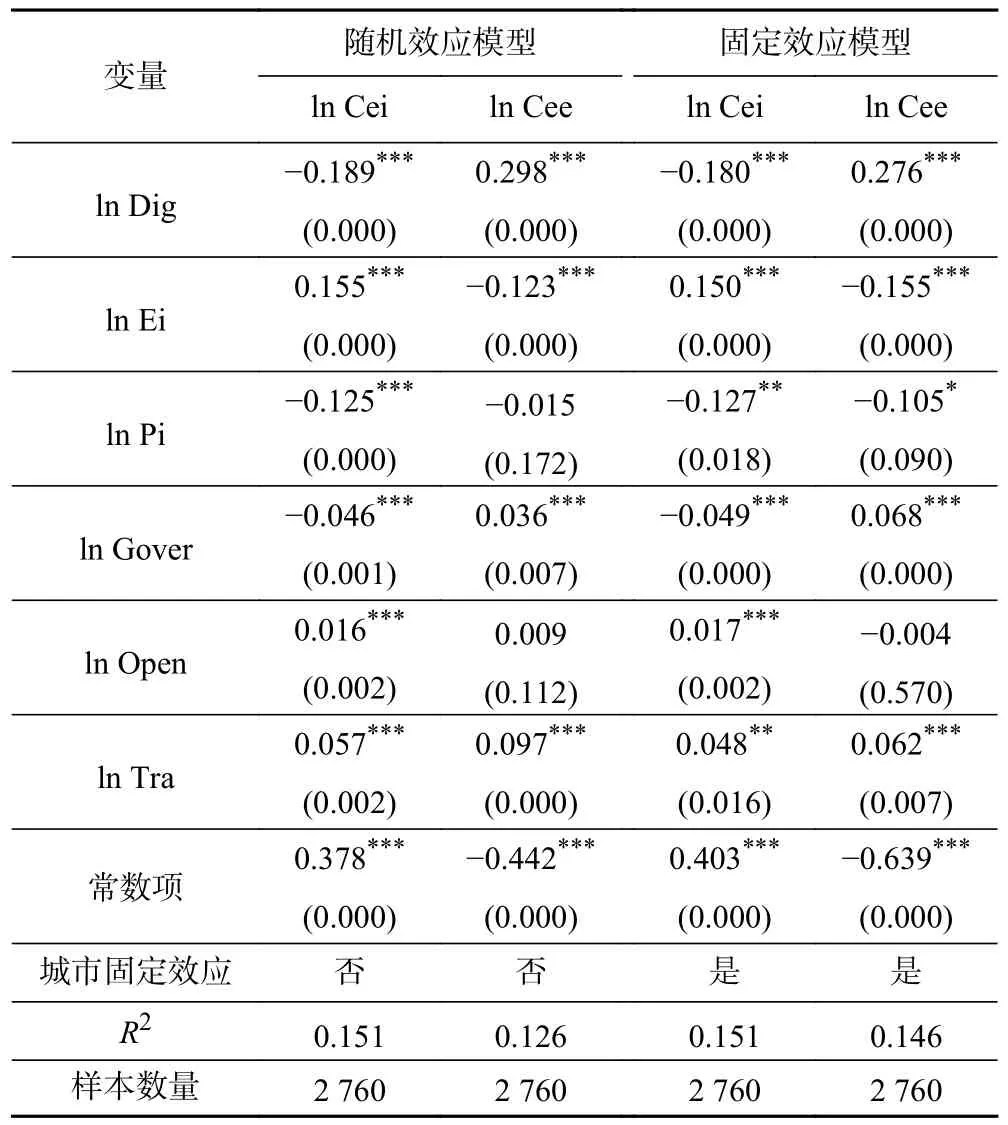

3.1 基准回归结果

随机效应模型和固定效应模型的回归结果如表3 所示.由于Hausman 检验的结果通过了10%水平的显著性检验,因此选择固定效应模型作为本研究的解释模型(见表3).以碳排放强度作为被解释变量时,数字经济发展水平系数始终为负且通过了1%水平的显著性检验,表明数字经济发展水平与碳排放强度呈显著的负相关关系;以碳排放效率作为被解释变量时,数字经济发展水平系数始终为正且在1%的水平上显著,表明数字经济发展能显著提高碳排放效率.上述结果表明,数字经济有助于改善碳排放绩效.

表3 随机效应模型和固定效应模型的回归结果Table 3 Regression results of random effect model and fixed effect model

从控制变量来看:①能源强度对碳排放绩效呈显著负向影响,经济快速发展带来城市用电量的与日俱增,而中国目前仍以火力发电为主,清洁能源所占比重较低,导致能源结构不合理,碳排放量居高不下;②人口密度对碳排放绩效呈显著正向影响,且对碳排放强度的影响大于对碳排放效率的影响,表明人口集聚带来的“集聚效应”大于“规模效应”,从而促进了碳减排;③政府分权化水平对碳排放绩效呈显著正向影响,说明财政分权化程度的提高有利于激发地方政府环境治理的主观能动性;④对外开放对碳排放绩效呈显著负向影响,可能由于“污染避难所”假说的存在,外国高污染企业转移至中国境内,从而降低了碳排放绩效;⑤交通配置水平虽对碳排放绩效呈显著正向影响,但导致了碳排放强度的增加,这可能与交通基础设施的完善将促使人们的出行量日益增加,进而导致碳排放量增加有关.

3.2 异质性分析

3.2.1 城市区位异质性分析

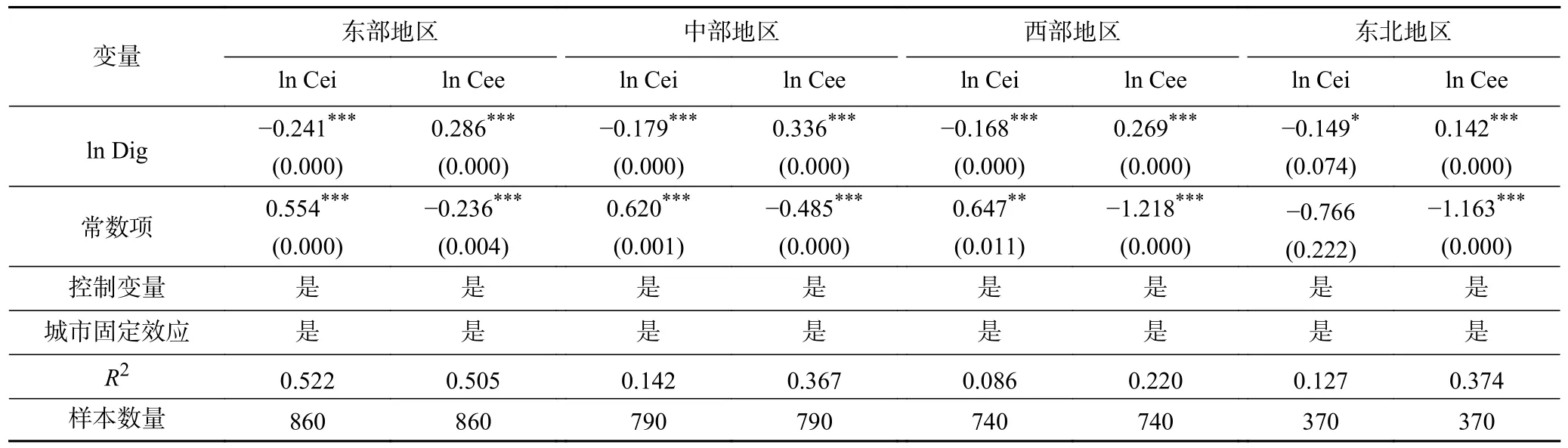

由于地理区位的不同,中国各城市的数字经济发展水平、碳排放强度和碳排放效率存在显著的区域差异,这可能会导致数字经济的碳减排效应在不同地区将存在差异.鉴于此,本研究将研究样本划分为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区[28]四大区域,构建虚拟变量,进行城市区位异质性分析.

由表4 可见,数字经济的影响系数在四大地区均通过显著性检验,但其影响程度却不同.当以碳排放强度为被解释变量时,数字经济的影响系数呈东部地区>中部地区>西部地区>东北地区的特征;当以碳排放效率为被解释变量时,数字经济的影响系数呈中部地区>东部地区>西部地区>东北地区的特征.这表明数字经济对碳排放绩效的影响在各地区存在显著的差异,即存在区位异质性.四大区域中,东部地区是中国经济最为活跃的区域,发展基础好,要素投入充足,数字经济发展水平远超其他地区,在经济结构中所占比重较大,因此数字经济的碳减排效应大于其他区域;中部地区发展基础相对较好,加之近年来中部崛起战略的实施,渐有迎头赶上之势;西部地区受制于历史原因和自然环境的脆弱性,其发展基础较差,基础设施建设不完善,且由于数字鸿沟效应的影响,数字经济的碳减排效应难以得到充分的释放;东北地区作为老工业基地,重工业是其发展的基础,尽管近年来国家提出了东北振兴战略,但受制于经济结构的约束,其碳排放量一直居高不下,导致数字经济对碳排放绩效的影响在该地区最小.

表4 城市区位异质性分析Table 4 Analysis of city location heterogeneity

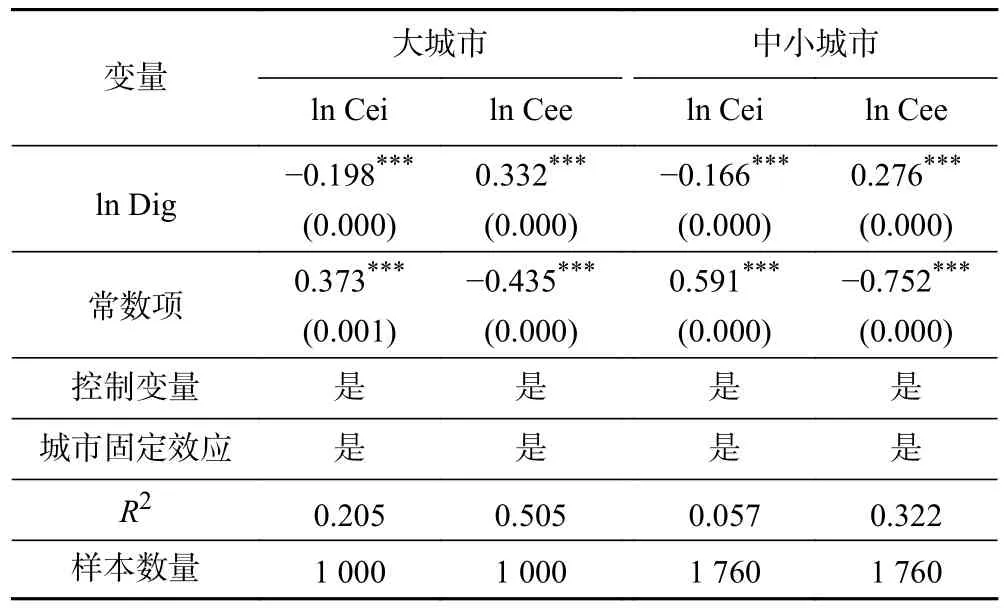

3.2.2 城市规模异质性分析

本研究根据国务院2014 年发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》和第七次全国人口普查结果,将超大城市、特大城市划入大城市,将中等城市和小城市合并为中小城市,最终将研究样本划分为大城市和中小城市2 个子样本,然后进行回归分析.由表5 可见,数字经济对碳排放绩效的影响存在城市规模的异质性,其对大城市的影响程度要大于中小城市.一方面,城市规模的扩大将带来资源要素的集聚,通过规模效应降低边际碳减排成本,促进能源结构优化,进而降低碳排放强度,提高碳排放效率;另一方面,相较于中小城市,大城市居民受教育程度较高,拥有较强的环保意识,这种非正式环境规制将助力政府推行低碳环保行动,加快区域碳减排进程.

表5 城市规模异质性分析Table 5 Analysis of city size heterogeneity

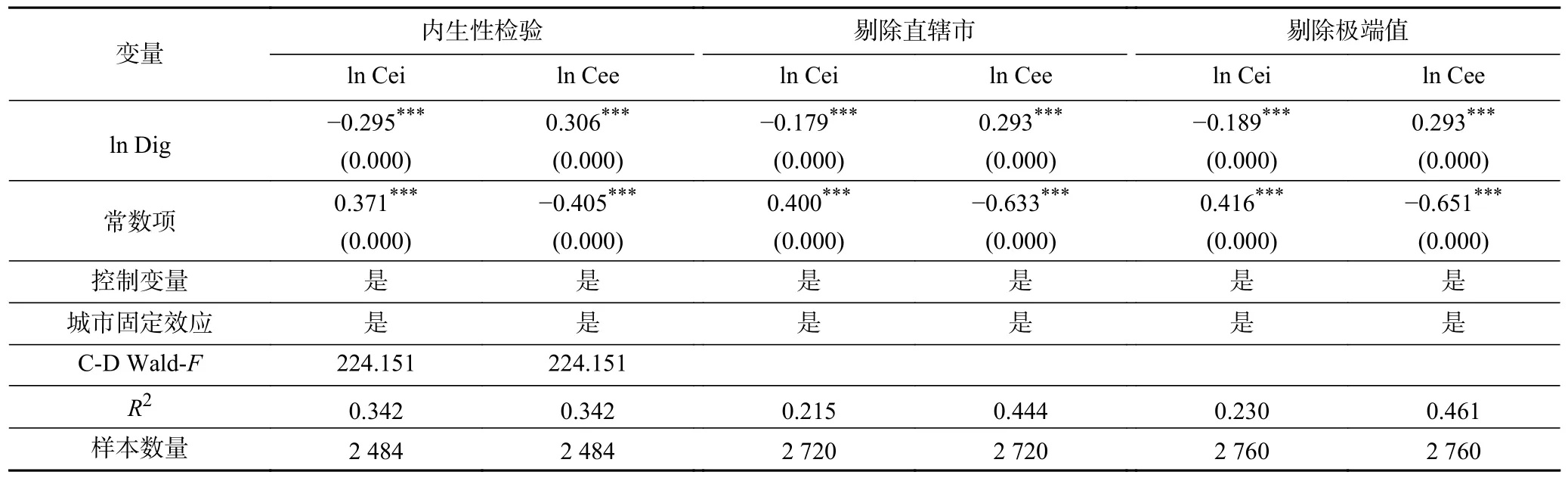

3.3 稳健性检验

3.3.1 内生性检验

由于遗漏变量的存在可能导致分析结果产生内生性问题,因此参考文献[21],以数字经济发展水平滞后一期(dDig)和数字经济发展水平一阶差分(△Dig)的乘积项(dDig×△Dig)作为工具变量,采用两阶段最小二乘法进行回归.由表6 可见,C-D Wald-F统计量的值为224.51,远大于10,表明通过弱工具变量检验,即工具变量的设计是合理的.同时,最小二乘法的回归结果与基准回归结果基本一致,表明在考虑内生性问题后,实证结果具有较强的稳健性.

表6 稳健性检验结果Table 6 Results of robustness test

3.3.2 剔除直辖市

由于直辖市在经济体量、发展基础等方面远超其他城市,因此参考相关研究[37],将样本中的4 个直辖市剔除,然后进行回归.由表6 可见,其回归结果与基准回归结果基本保持一致,即数字经济显著提高了碳排放绩效,表明在样本中剔除直辖市后,回归结果仍然具有稳健性.

3.3.3 剔除极端值

为避免极端值对回归结果可能产生的不良影响,因此本研究参考文献[27],对所有变量进行±2%的双边缩尾处理,然后进行回归分析.由表6 可见,在对样本进行缩尾处理后,数字经济对碳排放强度和碳排放效率的影响与表3 中固定效应模型相似,表明基准回归结果具有稳健性.

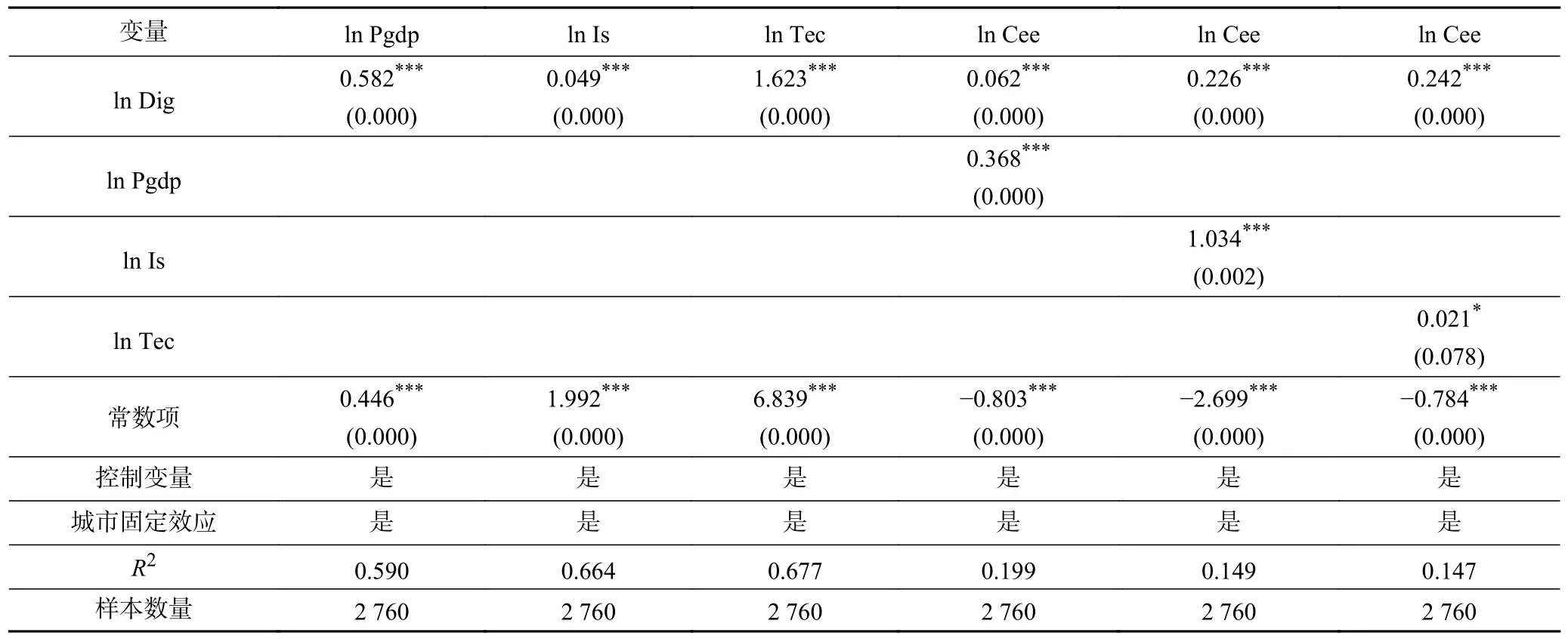

3.4 机制分析

为探究数字经济对碳排放绩效的中介机制,本研究利用中介效应模型进行机制分析.由表7 可见,当以碳排放强度作为被解释变量时,数字经济通过提高经济发展水平和优化产业结构显著降低了碳排放强度,说明数字经济发展促进了数字技术与传统经济的深度融合,并通过调整产业结构淘汰落后高污染产能,从而降低城市碳排放量;技术创新水平虽未通过显著性检验,但其Sobel 检验结果通过了显著性检验,表明存在以技术创新水平为中介变量的中介效应,科技水平的快速发展可以提高资源配置效率和能源利用效率,从而降低碳排放强度.

表7 数字经济对碳排放强度的中介效应检验结果Table 7 Results of the mediation effect test of digital economy on carbon emission intensity

由表8 可见:经济发展水平的中介效应为0.214,在总效应中的占比为77.6%,说明数字经济可以通过提高经济发展水平促进碳排放效率的提升;产业结构的中介效应为0.051,在总效应中的占比为18.4%,说明数字经济可以通过优化产业结构促进碳排放效率的提升;技术创新水平的中介效应为0.034,在总效应中的占比为12.3%,表明数字经济能通过提高技术创新水平促进碳排放效率的提升.

表8 数字经济对碳排放效率的中介效应检验结果Table 8 Results of the mediation effect test of digital economy on carbon emission efficiency

综上,数字经济可以通过提高经济发展水平、优化产业结构升级和提高技术创新水平显著提高碳排放绩效.

4 结论与建议

a)数字经济发展水平每提高1%,碳排放强度将显著下降0.180%,碳排放效率将显著提高0.276%,即数字经济能显著提高碳排放绩效.为此,应加快千兆固网、卫星互联网等数字化基础设施的建设进程,充分发挥数字经济“减排”“增效”的双重低碳红利.同时,可利用产业基金、数字金融等手段,由行业协会牵头,鼓励政府、行业领军企业和各类社会资本参与,为数字产业和低碳产业发展提供资金支持和金融保障,降低低碳转型风险.此外,应尽量避免粗放式增长,通过提高能源利用效率、推广节能减排技术、增强居民环保意识等途径,加快数字经济高质量发展和集约式增长.

b)数字经济对碳排放绩效的影响存在城市区位和城市规模的异质性,在东部城市和大城市数字经济的作用强度更大.鉴于此,地方政府应根据本辖区的资源禀赋差异,调整数字经济的配套支持政策,建立健全差异化的碳减排机制.对于中部、西部和东北地区城市以及中小城市,政府应给予更多的政策倾斜和资金扶持,破除新模式、新业态的行业壁垒和地域限制,提升区域数字化发展的协同性.东部城市和大城市应大力构建现代化数字产业生态体系,努力探索并不断创新数字经济促进碳减排的新业务、新模式,充分发挥其“示范效应”和“涓滴效应”,带动落后城市数字经济发展水平的提高.

c)数字经济可通过提高经济发展水平、优化产业结构及加速技术创新显著提高碳排放绩效.因此,各级政府应积极促进数字经济与传统产业的深度融合发展,推动中国经济朝着数字化、智能化和低碳化方向发展.同时,应注重增强科技创新和产业升级对碳排放绩效的传导作用.各级政府应鼓励、支持低碳产业的发展,提高其在国民经济中的比例,推动产业结构朝着合理化、高级化、生态化的方向发展,充分利用好产业结构对碳排放绩效的正向外部性.此外,地方政府应着力推进5G 基站建设、区块链、人工智能等数字化技术的研发与应用,以技术促减排、以创新求发展.