日知者行动:走向内在整体改进的名校长工作室实践

摘要为了促使名校长工作室成员进行日不间断的思考,开展日不间断的互动,受到日不间断的熏陶,“张菊荣名校长工作室”探索以每天发表“日知录”、每旬发布《日知者(旬刊)》、节点时间组织讨论反思的“日知者行动”,帮助工作室成员获得内在的、整体的、持续的提升,成为行动力、思想力、学术力“三位一体”的时代所需要的新一代校长。“日知者行动”注重叩问价值意义,实现校长价值领导力的整体提升;注重改变思维方式,锤炼校长的教育学敏感;注重磨炼人格特征,实现校长内在整体的深刻改进。

关键词 名校长工作室;日知者;日知录;内在整体改进;积极性思维

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2023)08-0021-04

每一个组织都有自己的使命。名校长工作室的使命是什么,我们设计并开展的活动是否与使命一致?这是工作室的元问题,也是每个工作室的情境性问题—不同地区、不同领衔人、不同成员构成的工作室有不同的使命与行动。我们必须叩问这样的问题,否则就无法理解工作室存在的意义,工作室的活动就会变成为活动而活动,成为一盘散沙。名校长工作室使命何在,取决于我们需要怎样的校长。陶行知先生曾说,要用整个的人做整个的校长。我们以为,“整个的校长”的形成需要内在的、整体的、持续的改进。因此,我们没有把工作室的重心仅仅放在外在可见的做几个项目、立几个课题、写几篇论文、听几次报告、看多少本书、参加多少次会议、考察多少所学校,而是把“内在整体改进”作为工作室的使命。“内在”改进,强调校长的内在修炼,当然要通过具体的行动去修炼,不能仅仅停留在表面功夫;“整体”改进,强调校长修养的完整性,因为我们很难一一对应地说某事对人某方面产生影响,而是对“人”整体提升產生影响。基于此,我们通过细水长流的“日知者行动”付诸实践,要求工作室成员365日无空白、不间断地撰写与交流“日知录”来记录与创造思想,以长期主义的方式达成“内在整体改进”的使命。

一、叩问价值意义,透过现象世界思考核心问题

对于一所学校的决策者来说,叩问“为什么做”比思考“怎样做”更重要,只有明白“为什么做”才能讨论“怎样做”。我们要求工作室成员每一天都要进行价值叩问,价值意义是我们的第一尺度。

1. 看重价值的意义

我们的校长并不缺少“做”,但却普遍地缺少对“为什么做”的价值追问与意义探寻。在工作室的环境中养成叩问价值的习惯,对于校长养成价值思维的习惯、提升价值领导的能力有着重要意义,而价值领导力是校长领导力的制高点。一个没有价值感、意义感的校长,是无法领导学校的,他至多能成为一个“管家”,却不可能成为一个真正的领导者。我们无数次地讨论价值意义,这样的讨论让我们透过现象见本质:为什么不能把学生的时间填满?因为那是在伤害学生的精神世界与智力生活;为什么要寻找学校的核心价值观而不是用眼花缭乱的标语与口号充塞校园?因为文化乱了人心就乱了;为什么要称学校的老师为“我们”而不是“你们”“他们”?是为了从骨子里摒弃对立与官腔……我们几乎每天都在讨论现象,讨论现象背后的价值。

2. 高扬价值的旗帜

在无数的细节中我们倡导纯粹、真实而善良的价值。所谓纯粹,就是回到事情本身,而不是一味地、直接地盯着“功利”。很多校长可能冲着“写论文”“出成果”的想法加入工作室,但是我跟他们说,我们先不做这些,而是要写三年的日知录,纯粹地关注教育本身。所谓真实,是针对“不懂装懂”“把人家的思想装成自己的思想”的“要面子”思想。我们鲜明地提出要建设“不装的文化”,因为如果习惯于“装”,那么我们就永远得不到真正的修炼。所谓善良,即坚信教育一定是向善的。我们善意地对待每一位,在共同创造的工作室文化中慢慢地唤醒、铺展每一个人的良善本性,让大家看到善良的力量,而这会影响到校长对待老师与孩子们的态度。

3. 建立价值的愿景

我们的愿景是要在价值引领下成为行动力、思想力与学术力“三位一体”的学校领导者。校长们一直在忙于做事、勤于做事,这就是行动力;如果能够从行动中发现价值,让行动避免盲目、富有意义,这就是思想力;如果能从行动与思想中构建起一套完整的道理,让行动与思想更有力,能雄辩地影响一大批人一起行动、一起思想,这就是学术力。行动力、思想力、学术力彼此关联,共同构成一个优秀乃至卓越校长的“铁三角”修炼。工作室的室训“以气象论,以境界立,日知日行,即知即行”也表达了我们的愿景追求。日复一日的思考与讨论,涉及关于教育乃至人生的几乎所有话题,所有的讨论在根子上都是价值的讨论,进而在“行者”“思者”与“学者”的内在统一中实现校长价值领导力的整体提升。

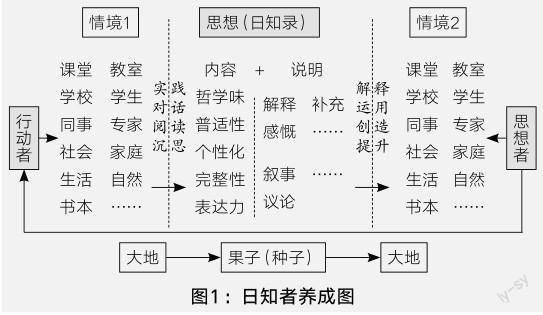

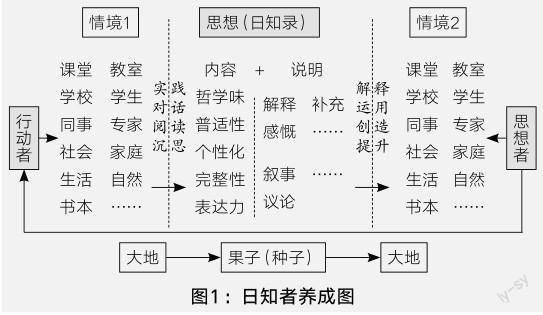

二、改进思维方式,置身现实情境处理理论问题

“日知录”写作的意义不仅仅是锻炼文字功夫,而是在学习如何置身现实情境处理理论问题。校长办学的绝大多数问题与困惑,在于没有建立起一种把实践与理论打通的思维方式,总觉得理论是悬置的、他人的,而实践才是我们每天要面对的、无法回避的。我用一幅“日知者养成图”为大家提供“日知录”的思维方式(见图1),大家对这幅图进行解读,明白了“思想”从何而来、向何而去,明白了具体情境是思想的源头活水,而思想的意义在于回到情境中去。“日知者行动”锤炼的是教育学敏感,是在现实情境中处理理论问题的思维方式。这是思维方式,也是领导方式,是一个校长必须具备的领导学校的方式—从学校情境中提取思想,让思想回到学校情境中推进发展。

1. 在学校文化情境中处理理论问题

学校文化情境直接地表现为学校的人际环境。当学校遭遇文化难题,大家不再首先烦恼于问题的来临,而是从问题之中寻找蕴含的文化因素。百年老校如何在纷杂丰富的文化话语中寻找普遍认同的核心?七都小学的“弄潮儿文化”就在这样的背景下诞生了;[1]为什么学校组织编制的“学校文化”到了老师那里常常并不能让人兴奋?吴江实验小学教育集团太湖校区校长盛伏平的答案是学校文化必须“有我”,在学校的谱系中老师必须是作为“我”的主体存在;[2]90后副校长程依媛写了150多则“与学生的相处之道”,思考与学生相处实务中的理论问题。我也曾带工作室成员到我曾经工作过8年的汾湖实验小学,现场讲解关于校园文化如何从无到有、如何在至简中求至丰的理论思考。

2. 在课程与教学情境中处理理论问题

我们把工作室搬到课堂现场,大家一起听课与评课,琢磨教室里的理论问题,这已经成为工作室活动的标配。在教室里,我们处理课堂教学与育人目标的关联,思考如何通过“教学评一致性”将国家课程标准转化为学生核心素养,通过基于主题的、证据的、反思的课堂观察,思考与处理诸如“学习信息如何优化”“单元教学如何指向高阶思维”之类的问题。这些问题表现为课堂情境中的细枝末节,又蕴含着课程与教学的基本原理,工作室校长们只有在这样的情境中去“实战”,才能具有课程领导的行动力、思想力与学术力。仅靠纸上谈兵,不到现场情境,是无法理解真正的教育是怎样发生的;仅在现场情境,囿于现象而看不到现场情境的教育学意蕴,也是无法领导一所学校的。

3. 在问题情境中处理理论问题

工作室创造、利用各种机会,让大家置身于真实问题情境中思考。我经常会被省内外的学校邀请去讨论各种问题,比如学校文化设计、课程方案编制、校长办学思想的论证与点评,甚至还有项目的评审。我常常会在工作室微信群里发出这样的请求:这是某某学校某某校长的办学思想文稿,本人被邀请作专家点评。如果请你做10分钟点评,你打算说些什么?这样的问题会让群里热闹一天。有时候我在其他学校看到一些景观、现象,也发在群里,说明一下背景,请大家作评论。这样的讨论把大家拉进“问题情境”,考验着校长们的理论思维。

我们主张“积极性思维”,在困难面前秉持“积极的人性假设”,相互鼓励,共同寻找出路,琢磨、反思自己是如何走过困境的,不“浪费”自己艰难的经历;我们主张“辩证式思维”,喜欢“叩其两端而竭焉”,说到一个问题,总是会想到这个问题的另一面,在辩证的批判性思维中寻找更深刻的合理解答;我们主张“复杂性思维”,因为教育的现象总是与无数因素相关联,单一的线性思维很难解释复杂的现实,“复杂性思维”让我们看到事情的相互依存性。“日知者行动”的最大功劳,就是不断地优化我们的思维方式。

三、磨炼人格特征,经由长期坚持实现整体提升

“日知录”是一个长期的修炼,“日知者行动”也是一场真正的长途跋涉。我在我的日知录里告诉大家:“思想的累积不能仅靠聪明的灵感,而是需要日不间断一点一滴地累积。当它是一点一滴的时候,也许人们都没有感觉,有一天当它汇成江海的时候,人们还以为是一下子涌来的。”我们所期待的“内在整体改进”就是在每个人的经历与体悟中逐渐达成,而我,只是用工作室的平台提供了一个“共煮石头汤”的锅子。

1. 日知者行动影响的是整个的人

“日知者行动”本身就是一种复杂的存在。回顾工作室一年多时间走过的历程及大家的变化,我们很难用一种条分缕析的方法来说清楚这个行动究竟引发工作室成员哪些方面的变化,因为这种影响是整体的。每天都在思考问题,每天都在创造思想,我们已经无法统计讨论过多少主题、发表过多少见解、经历过多少回怦然心动。我们只能说,在举手投足间我们已然散发出“日知者气息”,在相互交往中能完整感受到伙伴的“日知者气质”,甚至是“日知者人格”。我们不是仅仅想做成几件“事”,我们希望工作室能走出一个个“人”。

在2023年5月28日“日知者行动”周年庆的活动上,面对134万文字构成的浩瀚思想时,伙伴们惊叹不已:“不可思议!”“原来,我竟然可以!”不知不觉中,我们已经悄然走远,而这只是第一个365天。作为工作室的行动,我们还有两个365天。这两个365天,我们的团队能走多远?没有人知道,也因此我们把周年庆的沙龙主题确定为“没有人知道自己能走多远”。

2. 日知者行动创造的是人格特征

“张菊荣名校长工作室”工作群成立的第一时间,我写了《日有所得,日有所悟—致张菊荣名校长工作室的校长们》,说明了“当我们想等着‘给的时候,你可能一开始就要失望了。因为,在我设想的众多方案中,几乎没有这个‘给字”。我们要的是共同的创造,我给工作室的行动方式作了一个描述:“是沉浸的,而不是分离的”;“是共生的,而不是单向的”;“是互动的,而不是独白的”;“是现场的,而不是纸上谈兵的”;“是表达的,而不是默默无语的”;“是持续的,而不是断断续续的。”[3]具体来说,我们就是做一件事:日不间断地进行“日知录”的写作与分享。但它的价值远远不是“写作”本身,“人能磨墨墨磨人”,那些带着思想的文字,一天又一天,磨炼我们的人格。

3. 日知者行动是极简方式的极致行动

虽然行动方式极为简单,但我们努力创造这件简单事情的极致意蕴。每天,工作室的每一位成员会发布一段“日知录”,导师会适时点评,同伴会适时互动,没有一天会落下。从一开始短暂的新奇,到新奇期过后的痛苦“挤牙膏”,到欣喜回眸时的惊到自己,到思维方式转型后的欲罢不能,到过程中专题性思考、结构化梳理的随时跟进,行动、思想与学术的对流,正在创造新的行动、源源不断的思想与贴地气的学术。我们编辑《日知者(旬刊)》记录工作室线上线下的重要活动,选发本旬“日知录”的精彩片段,并由轮值编辑撰写一则“十日谈”记述近期思考,还请顾明远老师、朱永新老师为之题写刊名。这份“旬刊”已经成为工作室的精神地标。第21期出刊期间,轮值编辑朱芳正值新冠感染,她在夜里10点多把编好的《日知者(旬刊)》发给我,同时在群里发了当天的“日知录”:“伙伴们,我来啦,昏昏沉沉睡了24小时,为了我的日知录和旬刊,我爬起来了!”除了每天的精神会面、每旬的旬刊出刊,我们还在关键的节点不断回望,如满月、百日、岁末、周年,定期举办专题沙龙。在2022年的岁末沙龙上,我们发布了第一辑“日知者文丛”,我和12名工作室首批成员一起发布了13本“著作”;2023年7月,“把自己嚇一跳”的第二辑“日知录文丛”如约而至。

听起来这样的过程顺风顺水,大家不断地创造辉煌,其实也并非如此简单。在过程中,我们经常会遇见困难,也会有彷徨与犹豫:源源不断的思想如何始终保持新鲜?“日知录”如何成为珍珠而不是老生常谈?如何不断地梳理与提升以“串珠成链”?行动、思想与学术的美妙互动如何生生不息?如果不能回答好这些问题,那么即使有岁月的累积,也未必会收获自己的梦想。我们所要的远远不是那些文字,虽然仅凭那些文字已经足可告慰自己的努力;我们所要的是内在整体的深刻改进,是成就足以担当大任的一代年轻校长。

参考文献:

[1] 李峰华.新时代乡村老学校的文化重塑[J].中小学管理,2023(5):45-47.

[2] 盛伏平.“有我”:学校理念与教师实践分离现象的破解之策[J].教育视界(智慧管理),2023(5):34-37.

[3] 张菊荣.一起出发[N].江苏教育报,2022-06-17.

(编辑 崔若峰)