血液肿瘤患者PICC相关并发症预防的最佳证据总结

于欢欢,唐绪妹,张鑫,周晴

(南京鼓楼医院集团宿迁医院,江苏 宿迁 223800)

血液肿瘤指发生在血液系统的恶性肿瘤,受环境、遗传等多种因素影响,具有患病率较高、并发症多、治疗困难的特点[1]。经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)是一种常见的导管置入方式,可以减少药物带来的刺激,避免反复穿刺给患者带来的生理和心理不适,因此常用于血液肿瘤患者的化疗[2]。虽然PICC较为安全,但临床应用过程中仍有可能发生感染、血栓、穿刺点渗血、导管堵塞、皮肤损伤等置管相关并发症,据统计有20%~40%的PICC患者发生过程度不一的相关并发症[3]。血液肿瘤患者由于用药的特殊性及免疫力下降等,增加了静脉血栓和血流感染等PICC并发症的发生风险[4]。为减少PICC并发症相关死亡事件、改善患者预后,制订完善、有效、严谨的预防措施非常必要。目前,尚缺少关于预防血液肿瘤患者PICC并发症的证据总结类研究。因此,本研究筛选国内外关于血液肿瘤患者PICC并发症预防的相关文献,运用循证方法提取整理相关最佳证据,旨在为临床护理实践提供参考。

1 资料与方法

1.1 检索策略 根据“6S证据模型[5]”检索建库至2022年6月30日血液肿瘤患者PICC并发症预防的相关文献。以(“血液肿瘤”OR“血液系统癌症”)AND(“PICC”OR“经外周静脉置入中心静脉导管”OR“并发症预防”OR“血管导管”OR“静脉导管”OR“输液治疗”)为中文检索式,(“blood tumor”OR“blood cancer”) AND(“PICC”OR“peripherally inserted central catheter”OR“prevention of complication”OR“vascular catheter”OR“venous catheter”OR“infusion therapy”)为英文检索式,检索中国知网、万方数据库、维普数据库、中国生物医学文献数据库、医脉通、美国国立指南库、英国国家卫生与临床优化研究所、乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)、国际指南协作、苏格兰校际指南、WHO网站、BMJ(Best Practice)、Up To Date、Embase、PubMed、Web of Science、Cochrane Library等网站及数据库。

1.2 文献纳入与排除标准 采用PICO模式确立本研究问题。研究对象P(participant):行PICC治疗的血液肿瘤患者;干预措施I(intervention):预防PICC相关并发症的措施;备选措施C(comparison):预防PICC相关并发症的常规措施;结局指标O(outcome):患者PICC相关并发症,如静脉血栓发生率、血流感染发生率。文献纳入标准:①包含PICC治疗的血液肿瘤患者;②研究内容为PICC相关并发症的预防措施;③文献类型包括指南、专家共识、最佳实践、临床决策、证据总结、系统评价。排除信息不全的文献。

1.3 文献质量评价 ①指南:采用临床指南研究与评估系统Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ,AGREE Ⅱ)进行评价,根据得分分为3级:A级为6个领域的标准化得分均≥60%,可直接推荐;B级为得分≥30%的领域数≥3个,但有得分<60%的领域;C级为得分<30%的领域数≥3个[6]。②系统评价:采用系统评价评估工具(Assessment of Multiple Systematic Reviews,AMSTAR)[7]进行评价,该工具共11个条目,采用“是”“否”“不清楚”及“不适用”进行判定。③干预性研究:采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心干预性研究评价标准(2016)[8-9]进行评价,类实验研究包含9个评价条目,随机对照研究包含13个评价条目,均采用“是”“否”“不清楚”及“不适用”进行判定。④专家共识:采用JBI专家意见和专家共识评价标准[10]进行评价,该工具共6个条目,采用“是”“否”“不清楚”及“不适用”进行判定。文献质量评价人员均接受过系统的循证护理培训,指南由4名人员独立作出评价,其他文献类型均由2名人员评定。若意见不一致,则咨询第三方共同讨论解决;若证据不一致,则按照循证证据、证据质量、发表时间决定。

1.4 证据汇总 提取筛选后的文献内容,具体信息包括文献的作者、发表年份、来源、文献类型和主题,并对文献内容进行分析、概括。由研究组成员进行证据汇总,出现分歧时,由小组人员开会共同商议决定。采用JBI证据预分级系统(2014)对纳入证据进行评价并分级,根据不同研究设计类型分为5个等级[11]。

2 结果

2.1 文献筛选结果 初步获取673篇文献,剔除不符合要求的文献662篇,最终纳入文献11篇,其中指南3篇、系统评价3篇、干预性研究2篇、专家共识3篇。筛选流程见图1,文献具体信息见表1。

表1 纳入文献的基本特征(N=11)

图1 文献筛选流程

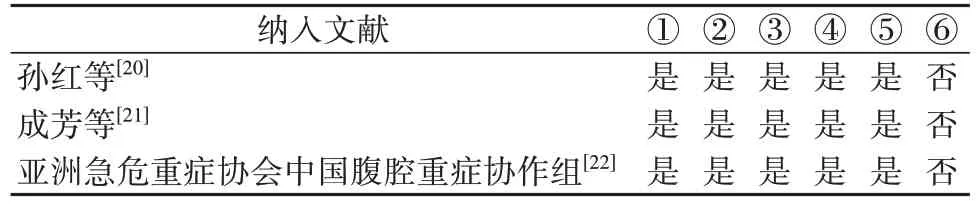

2.2 纳入文献质量评价结果 本研究3篇指南推荐等级均为A级;3篇系统评价各条目均为“是”,质量佳;3篇专家共识整体质量较好,详见表2~4。类实验性研究高丹等[18]条目6“随访完整,如不完整报告失访并采取措施”;结果是“不适用”,其他条目均是“是”,研究质量较好。随机对照研究陈敏等[19]条目2“采取分组隐藏”、条目6“对结果测评者采取盲法”结果均是“不清楚”,条目4“对研究对象采取盲法”、条目5“对干预者采取盲法”结果均是不适用,条目9“将所有入组对象纳入结果分析”结果是“否”,其他条目均是“是”,研究质量较好。以上文献准予纳入。

表2 指南的质量评价结果(N=3)

表3 系统评价的质量评价结果(N=3)

表4 专家共识的质量评价结果(N=3)

2.3 证据汇总结果 共汇总PICC评估与管理、置管前预防、置管中预防、置管后预防和健康教育5个方面的31条证据,汇总结果见表5。

表5 血液肿瘤患者PICC相关并发症预防的最佳证据汇总

3 讨论

3.1 PICC的评估和管理 PICC作为中长期静脉输液技术之一,其性价比高、操作便利,在血液肿瘤患者的治疗中被广泛应用[23]。但PICC置管并发症也不容忽视,护理人员操作不熟练、流程不规范可能引发患者置管相关并发症发生[24]。最佳证据强调需要组建专业的PICC置管小组,以此降低由操作原因带来的并发症发生风险[12-17,20-21]。张娟等[25]通过建立护理专业小组降低了置管并发症发生率,说明对相关护理人员进行专业培训可提高操作熟练度,使护理流程更为标准规范,不仅有利于PICC置管的管理,也可以促进初级护理人员快速地精进技术、掌握护理技巧。血液肿瘤患者由于身体状况、病情、病史的影响,发生PICC置管并发症的风险也各不相同。因此,评估患者发生PICC置管并发症的风险并给予针对性的护理至关重要[12,14,20]。血液肿瘤患者体内促进骨髓巨核细胞生成的体液因子水平较高,因此相比其他肿瘤患者更易发生血栓。在PICC置管中需高度重视血栓并发症的发生,证据建议可以根据常见并发症使用对应的专业量表评估其发生风险,如使用Maneval血栓风险评估表评价患者的血栓风险[13-14]。江文等[26]研究显示,评估患者情况需要根据穿刺步骤循序渐进,从总体到局部的评估可以全面、清晰地把握患者病情。在评估患者并发症发生风险时需要把握重点指标,如患者凝血因子水平、服用抗凝药物史等,可能影响置管后血栓发生风险;血液肿瘤患者普遍白细胞水平较高,且可能合并其他病症,白细胞水平、体温、合并糖尿病等指标与患者感染风险相关;而反复插管及穿刺则会同时提高感染和血栓风险[27]。研究显示,血液肿瘤患者在置管1 d到半年后均可能发生血栓,即血液肿瘤患者血栓发生并不仅限于置管早期[28]。推荐护理人员应持续观察患者情况,落实质量持续改进措施以及时发现患者病情变化,提高护理精准性,并防止患者情况恶化[12,14,20]。

3.2 置管前的预防措施 本研究根据置管时期整理最佳证据,便于临床人员实践时参考,其中置管前的预防措施非常重要。研究报道发生置管血栓并发症的一般时间是置管后10~20 d[29],尽早预防可以最大限度降低血栓或其他并发症的发生风险。血管肿瘤患者静脉穿刺时应选择较粗血管,以降低血栓形成风险。在选择导管时,也应在不影响疗效情况下选择最小的管径,导管直径越大或管腔越多,在血管中占据的体积就越大,可能影响血液流动,增加血栓发生概率[12-13,21-22]。

3.3 置管中的预防措施 在PICC置管中,医护人员的规范操作非常重要。首先,医护人员应保持置管过程无菌。研究报道用于穿刺点附近皮肤消毒的消毒液种类与置管相关感染并发症的发生率有关,多篇权威文献将氯己定乙醇溶液列为首选消毒剂[12,14,20,22]。以往研究证明,氯己定乙醇溶液持续性消毒能力明显高于其他种类消毒剂,其抗菌谱较广且抗菌作用强,可明显降低感染发生率,如无明显禁忌证者可使用浓度0.5%以上的氯己定乙醇溶液作为皮肤消毒液[30]。其次,反复穿刺会加大局部创口面积,增加炎症反应,并且损伤血管内皮[31]。因此,护理人员应提前评估患者最佳穿刺部位,避免无意义的伤害。这对护理人员的技术水平提出了要求,也映证了护理操作人员专项培训的必要性[12]。PICC穿刺过程中不确定因素较多,当患者血管条件差时穿刺更加困难,而穿刺时间长对患者血管情况不利,且盲穿可能误伤血管和神经,引起血肿等不良事件。因此,建议有条件的医院穿刺时可使用超声和心电图等影像学技术辅助[12,16,18,21-22]。项小燕等[32]使用超声技术引导成人股静脉下PICC置管,成功率高且没有发生置管相关并发症。吴贤琳等[33]的系统评价显示心电图技术可以提高定位准确性,增加置管的一次成功率,避免反复调整增加患者痛苦及并发症发生率。

3.4 置管后的预防措施

3.4.1 敷料 置管完成后,应准确记录导管具体信息,如操作日期、参数及责任人等,确保可追溯,提高严谨性[12]。置管后相关维护措施可影响患者并发症发生情况,其中敷料选择尤为重要。敷料使用可防止置管后导管脱出并保护穿刺创口,但不透气的材质可能导致细菌滋生,增加感染概率。因此,建议敷料应使用透气性好的材质[12,14,20,22]。近年来,一些新型材质如软聚硅酮泡沫及藻酸钙敷料被证明可以减少穿刺点渗血,藻酸盐吸收效果较好,其止血性能优于普通敷料,可减少出血量、降低污染风险[15]。证据表明,敷料应及时更换以避免可能的污染[12,14,20];但在无明显污染指征且未超过证据推荐天数时,敷料不宜频繁更换,更换次数太多可能增加不必要的穿刺点暴露风险与皮肤损伤风险,以及增加医护工作负担与患者的经济负担[34]。在更换敷料时可使用无菌医用黏胶,以降低皮肤因外力损伤的风险,但同样需考虑到经济成本。

3.4.2 冲封管 应尽量减少使用附加装置,以免增加感染风险,并在使用管路等相关装置后规范消毒并重视冲封管[12,16,20,22],避免导管堵塞。导管堵塞多为药物沉淀或静脉回血造成,据统计导管堵塞是造成非计划拔管的主要原因之一,严重耗费医疗资源、延误患者治疗时机[35]。证据推荐可用推-停-推的脉冲式方法冲管,这样有利于清洗管中残留的蛋白类物质,对于导管堵塞风险较高的患者,可以适当添加抗凝剂(肝素)冲管[36]。采用正压封管可防止血液回流,使用含有肝素的封管液可延长导管留置时间,临床获益明显,但需注意患者是否有肝素禁忌证以及可能的出血风险[37]。血液肿瘤患者较健康者抗生素耐药性强,使用抗菌药物有可能加剧耐药程度,不利于患者后续治疗,因此不宜使用抗菌溶液常规封管[38]。

3.4.3 置管时间 PICC作为中长期留置导管,在无明显指征时不宜频繁更换,以免增加外部感染风险,但证据也显示导管留置时间不应超过6个月[12,16-17,22]。血液肿瘤患者凝血功能与免疫功能较为不稳定,导管留置时间过长可能增加并发症风险,但导管材质、患者状态等均会对导管的最佳留置时间造成影响,且个体差异较大。因此,临床上应对患者做出综合评估后做出决策[39]。

3.4.4 功能活动 血液肿瘤患者常常出现发热症状,体液流失量大易造成血液凝滞,血栓风险较健康者高。因此,对于有条件患者建议进行肢体活动以促进血液循环,多喝水以防止血液凝滞生成血栓,但血液肿瘤患者一般不建议常规使用抗凝药物预防治疗[14,21-22]。血液肿瘤患者凝血功能一般存在障碍,部分患者存在出血风险。因此,使用预防性抗凝无明显获益,甚至可能增加其他出血性不良事件的风险[40]。

3.5 健康教育 PICC置管时间较长,患者依从性差或不重视可能导致导管得不到合适的维护,增加并发症发生风险。患者患病后多出现焦虑、无措心理,且在治疗间歇期若未得到外界支持可能会消极应对治疗,忽视导管维护。因此,证据建议不仅要为患者讲解导管维护注意事项,更要联合患者家属一起进行健康教育[12,14,20]。良好的健康教育可遵循延续护理的理念,紧密联系医患关系,帮助患者减轻焦虑、恐惧情绪,提高依从性并降低并发症发生率[41]。在健康教育形式和内容上,还需持续创新与改进,值得后续研究进一步探索。

4 小结

本研究从整体评估与管理、置管前预防、置管中预防、置管后预防和健康教育5个方面总结了血液肿瘤患者PICC相关并发症预防的最佳证据,为临床预防PICC相关并发症提供了参考依据,旨在提高患者治疗效果、减轻患者经济负担。考虑到时间、个体、地域之间的差异性,临床实践中应结合实际情况不断探索,相关措施也需进一步研究细化。