汉中地区传统民居木构架营造技艺研究

李涛,邵红,雷振东

0 引言

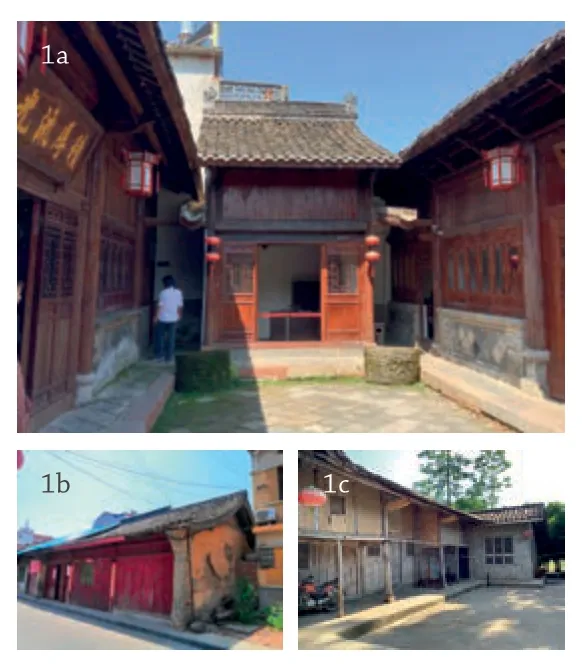

汉中地区位于陕南西部,汉水上游,汉中境内资源丰富,河流众多,地势上南北高、中间低,形成“两山夹一川”的地貌格局[1];自明清以来,多次移民迁徙,也使得当地原有民居的建筑文化、风格以及营造技艺等受到了外来文化的影响,逐渐形成了适应当地气候环境的多元文化相交融的民居形态。作为历史文化名城,至今区域内仍保存着大量具有鲜明地方特色的传统民居建筑(图1),其木构架营造技艺更是当地工匠经过多年实践和摸索,在特有的气候环境、民俗文化、建筑材料以及技术水平等条件下形成的智慧结晶,兼具艺术与文化特征,具有十分重要的保护与传承价值。

1 汉中地区传统民居实例

关于汉中地区传统民居的研究,近年来已经形成了一系列研究成果,如李琰君的《陕南传统民居考察》[2]、孙大章的《中国民居》[3],以及闫杰[4]等学者选取典型聚落案例对陕南民居的分析,总结了汉中地区传统民居建筑整体特征并提出保护原则,但以上研究主要集中在对汉中地区传统民居的价值特色方面,缺乏对其营造技艺的深入研究。而国内学者对其他地区营造技艺的研究成果为本研究提供了宝贵的理论基础,如马炳坚的《中国古建筑木作营造技术》[5]、李浈的《中国传统建筑形制与工艺》[6],均对中国传统建筑木作营造技艺的流程作出了较全面的记录;薛林平等[7]针对山西地区民居木构架形制及工艺的研究,总结了当地大木作营造技艺的地方特色。通过实地调研以及对现有文献的梳理发现,目前汉中地区木构架营造技艺大多为“口传身授”,缺乏相关的文字和图示记录,当地熟练的匠人年迈,而年轻人少有从事传统营造行业;同时,在现代材料与技术体系的冲击下,传统民居及其营造技艺随着现代建筑的发展而逐渐消逝,因此当地传统营造技艺的保护与传承迫在眉睫。本文以汉中地区传统民居为研究对象,以作为结构承重构件的木构架营造技艺为研究内容,于2021-2022 年期间,利用冬夏两季假期对汉中地区具有代表性的2 个传统村落以及3 个历史街区的传统民居进行了实地调研(图2),通过田野考察、现场测绘以及对不同县镇9 位工龄均30 年以上的老匠人的访谈,以文字和图示的形式系统地记录这一地区的传统民居木构架营造技艺及其工艺流程,进而总结该地区传统木构架营造技艺的工艺特色,为当地传统民居营造技艺的保护与传承提供科学依据。

2 汉中地区调研村落分布,根据实地调研地点绘制

1 汉中地区传统民居木构架类型与特征

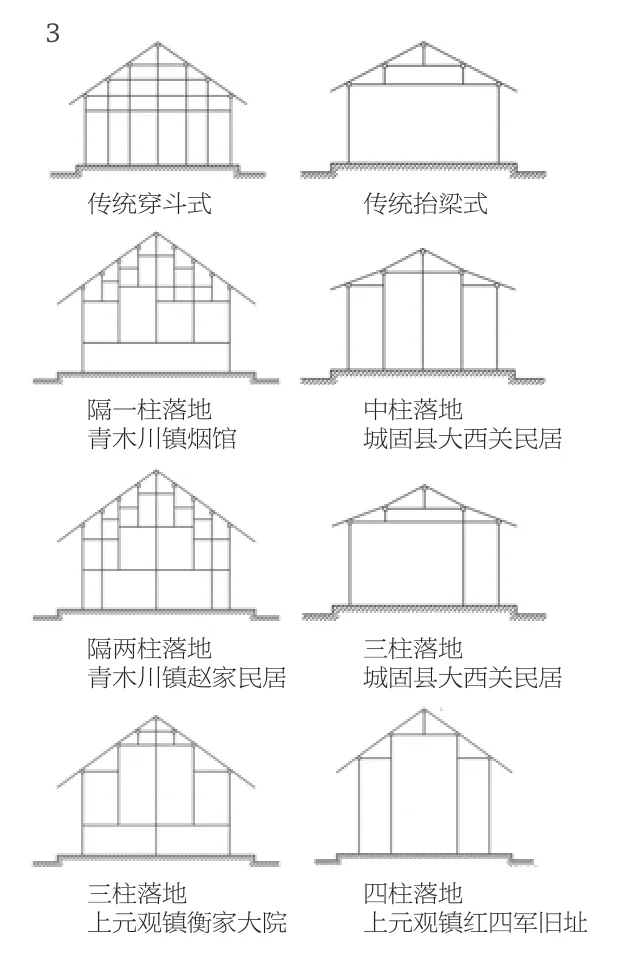

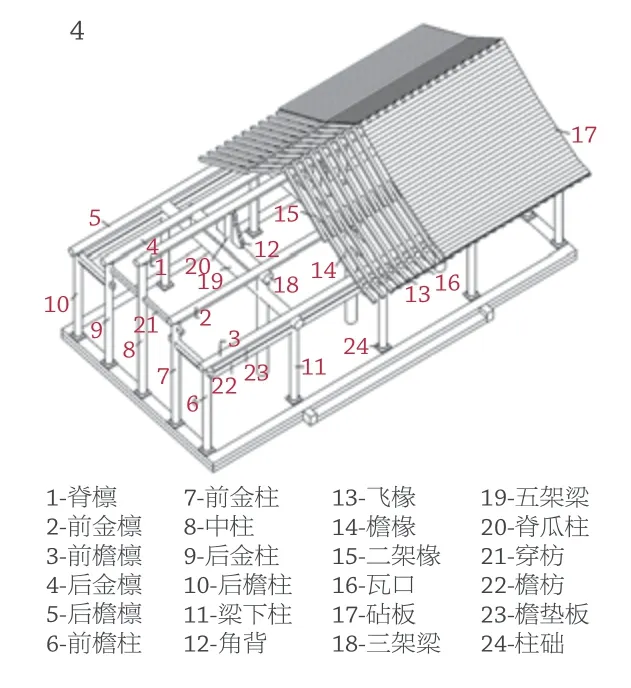

梁思成在《营造法式注释(卷上)》中将“大木作”定义为“凡屋宇之木结构部分,如梁、柱、斗拱、椽等属之”[8]。汉中地区传统民居中“大木作”主要指作为承重结构的木构架体系,包括所有屋架及屋顶木基层。由于地处关陇与川渝交界地带,其民居风格深受两地文化影响,形成了有异于中国传统木构架的抬梁式、穿斗式(图3)以及混合式(图4)3 种木构架形式。

3 汉中地区传统民居木构架类型对比,根据调研测绘当地民居绘制

4 混合式木构架结构详图,根据实地调研拍摄及匠师访谈绘制

在民居营造过程中,匠师常根据房屋进深来确定木构架的尺寸及组合方式,房屋进深方向的一榀木架(当地俗称“排扇”),可按空间需要灵活组合做成抬梁式或穿斗式。其民居木构架常将中柱落地,两侧金柱隔一柱或两柱落地,建筑檐口部分也有“板凳挑”1)[9]的特殊做法(图5)。通过调研发现,汉中宁强、略阳等地受到川渝文化影响,民居多以穿斗式排扇为主,各房间以墙相隔;城固、洋县等地多以抬梁式排扇为主,房屋内部空间开阔;也有部分民居采用汉中地区独特的混合式木构架体系,其做法是在山墙位置采用穿斗式排扇,内部采用抬梁式排扇,并根据空间需求选择不同位置的柱子落地,且这类结构的民居在汉中地区占比较大。

5a-5c 汉中地区传统民居檐口“板凳挑”实例

这种相对典型的混合式木构架结构形式,使得民居内部空间更加灵活多变,且传统木结构作为承重主体,竖向的柱与横向的梁、檩、椽等构件以榫卯方式相连接,有助于增强建筑的抗震性,同时便于前期施工以及后期维护;此外木构架以排扇的形式排列,增加了室内空间的可塑性,方便居民根据生活需求布置室内环境。

2 汉中地区传统民居木构架营造技艺

2.1 木构架营造工艺流程

2.1.1 木构件准备

木构架构件种类繁多,其前期准备阶段需要经过备料、验料、去荒、位置编号、大木划线等步骤。

(1)备料:按照房屋规格,由大木工匠进行前期设计及计算,列出所需构件的材料数量及种类,以便对所需木材进行准备。

(2)验料:由大木工匠查验采购的木材质量,对有腐朽、虫蛀等情况的木料进行更换,其余完好的木料分类摆放至宅基地中。

(3)去荒:对选好的木料进行第一次粗加工,将多余的树皮毛刺等去除后用锛子砍削至所需尺寸(图6)。

6 木料去荒施工现场

(4)位置编号:为方便后期木构架搭接及拆卸维修,会在每根木料上标注好构件的方位和上下顺序,例如西一缝五架梁,从而进一步明确构件上榫卯的形状及位置。

(5)大木划线:在确定木材的位置之后,由工匠对其进行划线。当地常采用“八卦放线法”2)[10]对木料进行砍圆、刨光等预处理(图7);随后在木料上用特定的线形划出榫卯、截断等的位置,以便不同木匠对木料进行正确的加工。

7 八卦放线法步骤,根据参考文献[10]图4-25改绘

2.1.2 木构架设计

传统民居营造前大木工匠会根据房屋进深及房主要求对房屋木构架进行设计计算,过程中会画样图,并确定各构件尺寸、数量及屋面举高等数值。通过调研测绘,汉中当地混合式木构架高度较低,分水3)较小。

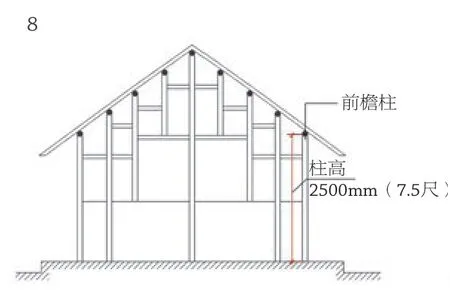

(1)前檐柱柱高

汉中地区民居木构架尺寸根据需求有所差异,其前檐柱一般高7.5 尺,约为2.5m(图8)。

8 前檐柱柱高示意,根据青木川镇赵师傅口述绘制

(2)屋面分水

分水,是确定建筑屋面坡度的做法,在宋《营造法式》中称为“举折”,清工部《工程做法》中称为“举架”,一般根据当地的气候环境及降雨量来确定其大小。汉中地区雨水充沛,建筑外墙常选用生土建造,为便于雨水收集同时保护立面墙体,因此当地传统民居屋面大都挑檐深远且曲线多陡峭,根据当地匠师描述,汉中地区传统民居屋面坡度最大可做到60°。分水的计算方法是两柱之间的纵向高差除以其水平间距。汉中传统民居常采用五五至六五的分水来建造屋面,通常按房屋进深总长的1/2 来计算;在样图上从前檐柱顶部往上划线,根据事先确定好的分水先后确定中柱、金柱的高度,再将其顺次连接,即可确定屋面的曲线。

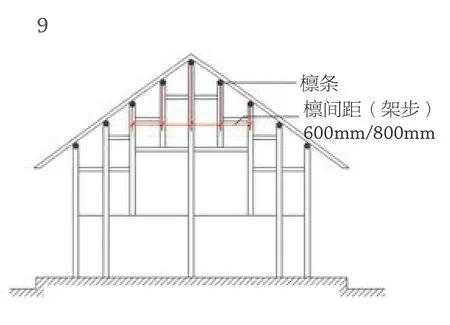

(3)檩间距

即檩条在水平方向的距离,当地俗称为“架步”,由工匠根据房屋进深来计算。汉中地区民居架步一般为600mm 或800mm(图9),用房屋进深尺寸除以架步尺寸,即可得出房屋所需的架步数。

9 檩间距示意,根据青木川镇赵师傅口述绘制

(4)椽间距

汉中地区传统民居屋面有“砌上露明造”的做法,即瓦片直接搁置在椽板之间,因此椽间距的设计主要参考屋面瓦片的尺寸。汉中当地瓦片呈梯形,宽边大概有200~240mm,窄边约为180~200mm,厚度约10mm;为便于搁置瓦片,当地椽间距一般设计为150mm(图10)。

10 椽间距示意,根据青木川镇赵师傅口述绘制

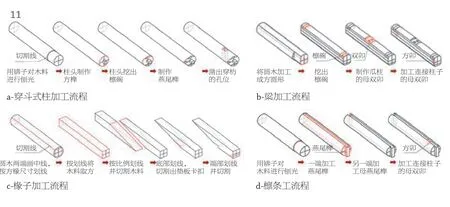

2.1.3 木构件加工

木构架构件的加工包含柱类、梁类、椽类、檩类等,由于木构件之间多用榫卯4)相连接,因此对其工艺要求较高。在制作时需确保榫头平整,且卯口处留出一定空隙,避免木料因吸水膨胀而难以连接。

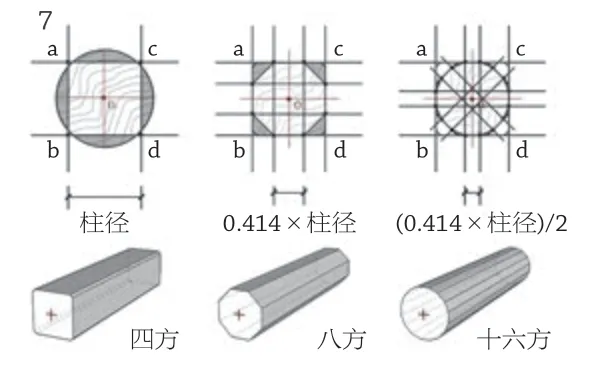

(1)柱的加工

汉中地区传统民居中柱子有四方、八方或圆柱几种形式,其直径为210~260mm,主要承担着上部梁架与屋面的荷载;柱子名称、构造因其位置与功能的不同有所差异,按位置分为中柱、金柱、檐柱等。在穿斗式排扇中,柱子常做燕尾榫、方榫或檩碗与檩条连接,做透榫与穿枋连接;而在抬梁式排扇中,柱子顶部常做方榫与梁连接。以穿斗式排扇中的中柱为例,其具体加工过程是(图11a):首先在经过初加工后的木料两端截面上用墨线弹出中线,连接两端中线并在柱身上弹线,选择质量较好的一端作为柱头,同时将柱子瑕疵面朝向室内;接着在柱子上标注出榫卯开口的定位线并开榫;最后标注出柱子两侧穿枋的卯眼口并用凿子凿出卯口;在划线时须始终确保线条与中线保持平行。

11 木构件加工流程,根据参考文献[7]图10-21改绘

(2)梁的加工

汉中地区传统民居梁构件仅用于抬梁式排扇中,与柱、檩以及角背相连接,加工前工匠会用墨线划好榫卯口位置。以抬梁式排扇中的三架梁为例,在加工过程(图11b)中,需先将圆木加工成方圆形,与檩连接处做檩碗或燕尾榫,与柱连接处在梁底部做方卯,顶部做双卯,有角背时连接用栽销。有的民居会在梁榫做好后在梁头刻上“福、禄、寿、喜”等字样,以表达吉祥如意的寓意。

(3)椽的加工

汉中地区传统民居的椽子主要有方椽、板椽和飞椽等。其中方椽的尺寸有6cm×9cm、7cm×9cm、8cm×9cm 几种,一般在檐口部分连接飞椽,且檐口不做吊檐板;板椽尺寸为3cm×10cm,檐口部分常做吊檐板处理。椽类的加工一般只需按照尺寸进行处理,使其表面平整,截取所需长度即可;檐口飞椽的加工过程(图11c)是以木料中线为基准在其两端划出正方形,用墨斗弹线后,将圆木刨成方形;再按比例沿屋面斜度在木料上斜向划线,并将其切成两段;接着在木料底部划线切出垫板凹口,最后在椽头划线并切割,形成端部翘起的形态。

(4)檩的加工

汉中地区传统民居在檩加工过程(图11d)中与相邻构件连接处常做方榫、燕尾榫等,也有部分檩条直接搁置在柱梁顶部预留的檩碗中。檩条加工完成后,工匠会根据不同位置对其进行编号,便于后期安装。

2.1.4 木构架搭建

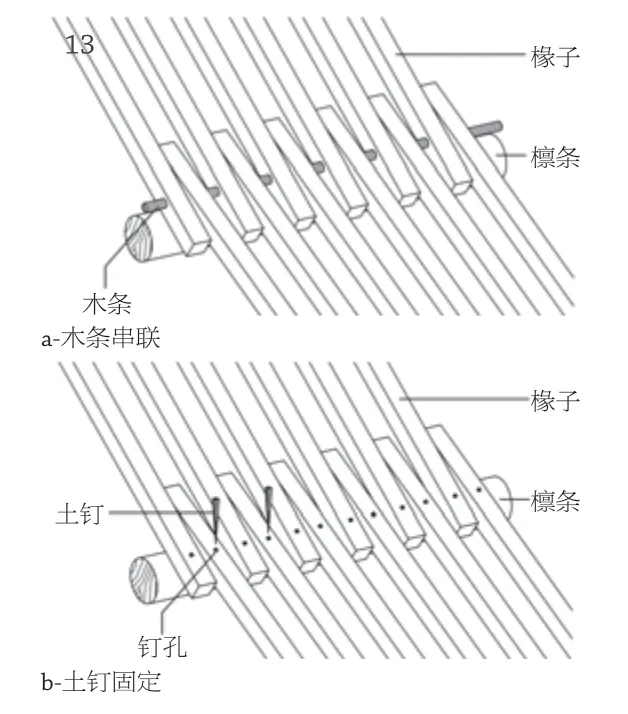

汉中地区传统民居木构架搭建一般会从中心构件开始,即进深方向按中柱、金柱、檐柱的顺序安装;面阔方向先安装当心间、再到次间、梢尽间。以混合式木构架为例,其搭建流程(图12)为:首先根据构件位置在地面上按照由内而外、从下至上的顺序,用木槌进行单个排扇的组装,再由众人合力将组装好的排扇拉起并立到对应的柱础上;接着将各排扇及前后檐柱之间用檐枋进行连接,将横梁与檐柱相连接;最后在所有排扇安装完成后,需检查构件是否垂直,搭接是否紧密,有无错缝错位等,确定无误后进行檩条、椽子的搭接(图13)。在木构架搭建过程中所有屋架及屋顶木基层搭建完成后才算完工。

12 混合式木构架搭建流程示意,根据城固县大西关田师傅口述绘制

13 椽子与檩条的搭接方式示意,根据城固县大西关丁师傅口述绘制

2.2 木构架营造工具

汉中地区传统民居木构架构件较多,在营造过程中匠人需根据经验用不同的工具制作不同的构件,对其技艺要求较高。通过对工匠的访谈发现,匠人会自己制作一些称手的工具并随工携带。根据营造工具的不同功能,可分为解斫工具、平木工具、穿剔工具、量划工具4 类。

(1)解斫工具

解斫工具主要用于木材的粗加工阶段,有斧和锯两类(图14a)。斧主要由斧头和斧柄组成,可分为大斧和小斧。大斧的斧柄较长,便于手持发力,主要用于劈砍木料;小斧相较于大斧更为精细,用于榫卯制作时的粗加工。锯主要用于截木、制榫,虽尺寸多样,但其外观和结构基本相同,均由锯架、锯片和绞绳3 个部分组成,其中绞绳多为棉麻材质,用于调节锯子松紧。大锯长度约1m 左右,使用时需两人在其两侧推拉使用;小尺寸的锯子由一人操作即可,锯齿更为细小和密集。

(2)平木工具

平木工具主要有刨子和锛子两种(图14b)。刨子由刨床、刨刀、刨把和刨楔组成,主要用于打磨平整木料,也可根据需求刨出特定的结构和形状;经过多次推拉将木料进行切削、刨光,使其表面光滑。锛子由锛头、锛柄组成,主要用于平整木料,小尺寸的锛子也可用于木构件的挖孔。

(3)穿剔工具

穿剔工具主要有凿子和木钻(图14c)。凿子由凿刀和凿柄两部分组成,一般用于开凿榫眼、孔槽等,也可用于木构件的雕刻;其种类繁多,可分为平凿、圆凿、斜凿、铲凿等,长度为150~400mm 不等。木钻分为拉钻、手摇钻等,用于木料打孔。

(4)量划工具

量划工具主要有墨斗和角尺两种(图14d)。墨斗由墨盒、线轮、墨线、线坠等组成,墨盒用来放吸满墨汁的棉花球,墨线经过墨盒时沾满墨汁,通过转动线轮收放,另一端线上坠有一小钉,起到固定墨线端点的作用。在使用时,工匠需将墨线两端根据要求固定,轻轻拉起墨线中部后松手,墨线即可通过自身的弹性在木料上留下痕迹,完成划线。角尺用于测量构件数据,以及检验构件是否水平或者垂直,常在木构件开榫前测量划线。

2.3 木构架营造习俗

(1)破土动工

汉中地区传统民居在营造前期会请当地有名的风水先生前来勘地,确定房屋的朝向及破土动工的时间。待到动工当天,风水先生会拿着罗盘在基地内走一圈,定好破土的位置后先放鞭炮,再进行后续的营造活动。

(2)伐木

汉中地区传统民居一般会选在农历7 月砍竹子,8 月伐木,当地人认为这个时候砍伐的木头不容易腐朽,俗称“七竹八木”。

(3)立架

汉中地区传统民居在大木立架时,常根据当地习俗进行。根据当地匠师的描述,大木立架前需要找风水先生提前看好日子,一天中具体时间不定,有早有晚。立架当天,村里人都会过来帮忙,等到中梁立起来的时候,要将活的公鸡灌酒放血后再拉到梁上,公鸡必须朝向4 个方向叫鸣,俗称“四方叫鸣”。等公鸡叫完飞下来后放鞭炮,再由大木师傅站在梁上,说一些吉利话,比如说“上了一穿上二穿,子子孙孙做高官”“中梁放在正中央,祖祖辈辈坐中央”等。有的人家还会蒸馍馍,里面包硬币,场面十分热闹。

3 汉中地区传统民居木构架营造技艺的特色

3.1 材料的选用

汉中地区生态资源丰富,在传统民居营造过程中就近取材,其木构件均由当地木材加工而成,当地工匠将不同树种的木材通过榫卯的方式制作连接,充分发挥不同材料的力学特性[11],形成了适应当地气候环境的木构架形式,具有极强的韧性和抗震性。汉中地区民居木构架营造过程中对木材的选取十分讲究,通过调研发现,当地民居多选用松木、柏木、枫香木或桦木等来制作木构件,也有部分民居会选用乔木;而相邻的关中地区则较多选用杉木、榆木、椴木或花梨木;安康地区较常用松木、柏木,榆木,较少采用樟木或桦木。

3.2 构架的营造

汉中地区对木构架的营造在借鉴传统的基础上,具有一定的地方特色。与相邻地区相比,当地木构架檩间距较为密集,木构架相对较高,在结构上形成了一定的气候缓冲空间,起到良好的隔热保温作用;在调研的宁强县青木川古镇中发现,当地工匠灵活地运用穿斗式木构件,通过调整竖向立柱与横向穿枋的搭接位置来适应地形的高差变化,使民居与自然环境相融合;同时当地民居沿河道一侧常做悬挑,形成有别于川渝地区的“吊脚楼”形式。

在木构件加工过程中,为避免“透榫”,即榫眼直接凿穿所导致的木料开裂,通常工匠会先凿出一侧的一半,再从另一则凿穿;在柱脚处理时,通常只进行简单地刨光处理,随后将柱子直接搁置在柱础(当地俗称“磉礅”)上,较少做榫口,为木构架保留了一定的活动空间,从而提升民居的抗震性,而四川地区则有“管脚榫”或“套顶榫”的做法,即将立柱底部与柱础做榫卯连接。

3.3 构件的称谓

汉中地区对木构架的称谓与相邻地区基本一致,但仍有部分构件有不同的称法。如,在穿斗式排扇中,汉中地区将不落地的短柱称为“同登”,而相邻的四川地区称之为“童墩”或“挂童”[12],关中地区则称之为“童柱”;在抬梁式排扇中,汉中地区常用瓜柱来承檩,两侧的角背常做装饰,而四川地区则出现类似于角背的“云墩”,常直接代替瓜柱承檩。此外,汉中地区将进深方向上的一榀木架称为“排扇”或“排架”,而四川地区则另有“列子”的称法。

4 结语

传统民居木构架作为民居营造活动的核心,在适应环境的同时,体现出其结构的科学性,展现出当地居民的营造习俗和智慧,在建筑学、社会学和文化学上均具有重要的研究意义与保护价值。本文通过对汉中地区传统民居木构架营造技艺的工艺流程、工具以及习俗3 个方面的记录研究,总结出当地木构架营造技艺的地域特色体现为:用材方面就近取材,其特性及尺寸适应不同的结构构件;构造方面灵活运用木构架形式,提升抗震性能,做法简洁,模数化程度低;文化方面具有独特的地方称谓及民间习俗,内涵丰富等。汉中地区木构架营造技艺的研究不仅能够为当地传统民居的保护与传承提供基础资料和理论支撑,同时也能为当地现代建筑的地域性设计带来新的启发。

注释

1)“板凳挑”是指一种采用双层挑枋,出挑两步架的挑檐结构。使用“板凳挑”结构,屋檐的出挑深度可达到2m以上。

2)八卦放线法,其具体方法是:在木料两端断面上画出互相平行的垂直十字中线,相交于O点;根据所需的柱径尺寸,向两侧分别做十字中线的平行线,形成正方形abcd,且边长ab=bd=cd=ac=柱径;用墨斗弹线定位后,用锛子刨去掉正方形方框以外的部分,即形成四方。接着四方砍刨完成后再放八方线,即用柱径×0.414,得出长度L;以L/2长度向两侧分别做十字中线的平行线,并依次连接平行线与正方形abcd的相交点,即形成八方。最后,再用此方法继续放出十六方,三十二方,逐次向内,最终刨成圆形。

3)分水,是中国传统建筑中确定屋面曲线的方法,即用举架的方法使屋面坡度越往上越陡,从而呈曲面,利于屋面排水和檐下采光。

4)榫卯结构中,凸起的部分为公榫,凹陷的部分为母卯,公榫用锯加工,而母卯用凿。