东南沿海木构文物建筑微气候致病机理研究

申宇,刘松茯,程鹏

0 引言

我国东南沿海地区属于典型的季风性气候,环境湿度大、阳光照射充足、常伴有频繁大风,文物建筑在自然环境的长期作用下逐步产生病害,使构筑材料老化,结构功能丧失。文物建筑四周风速、光照、湿度、温度等微气候环境指标发生变化,形成具有差异性和综合性的病害滋生环境。

在东南沿海木构文物建筑的病害研究方面,有针对苏州地区传统民居的病害表现、病理机制、病害类型、发展历程以及形成原因展开系统的分析[1];也有对岭南传统建筑的防潮、防腐问题进行研究后指出,木构建筑在岭南地区潮湿温暖的气候条件下极易感染菌类、吸引白蚁,从而导致木构件腐坏[2];还有对福建名人故居保存状态及残损部位进行调查与记录后提出改善措施[3];或对浙江地区古民居的木梁架常见破坏进行分析后提出修缮方案[4]。既有研究更重视木构文物建筑的病害种类、病害形态和破坏机制[5],关注木材在一定条件下的腐朽、腐化现象[6],以及紫外线和虫蛀在老化过程中起到的分解作用[7],在修复案例中分析其生物侵蚀因素[8]。然而,在我国东南沿海风、光、湿、热的环境气候条件影响下,对木构文物建筑病害变化规律及其引发的致病机理问题研究相对较少。

为此,课题组深入东南沿海广州、佛山、厦门、福州、绍兴、杭州、南浔、温州、上海、南京的10 个城镇,实地调研314 栋木构文物建筑。统计建筑残损状况,收集病害信息,检测样本微气候数据,针对环境因子及其耦合作用,分析风、光、湿、热等物理参数对文物建筑的影响,系统归纳该地区木构文物建筑致病环境的特征规律。本文围绕微气候环境参数与木构文物建筑病害之间的对应关系,对病害形态的分布差异进行研究,分析环境致病因素及其致病机理。通过解释致病环境与病害发展的内在关系寻找二者的关联依据,推动文物建筑策略从修缮性保护转向预防性保护,为文物保护事业提供科学的基础支持。

1 气候环境考察

我国东南沿海地区主要包括浙江、福建、广东、上海及其周边区域[9],特别是距离海岸线200km 范围内,海陆风交替、大气环流影响,台风、暴雨、盐雾天气会对文物建筑造成长期、持续且逐步加深的恶劣影响,形成病害破坏。为厘清环境与病害之间的关联性,考察了该地区自然气候特征、样本城市气候条件以及文物建筑微气候差异。

1.1 自然气候特征

东南沿海因东亚季风和热带地区的大气变化兼具热带和副热带气候特征。王米雪等人在《1960-2013年中国东南沿海地区旱涝时空变化特征及其趋势分析》中对湿度变化及趋势的研究表明,该地区全年空气湿度普遍集中在70%~90%之间,特别是沿海20km 左右范围内湿度高达80%~90%,一些地区甚至超过90%,是我国降水最为集中的区域[10]。东南沿海地区海风盛行,局部大气环流以偏北风为主,风速随海岸线和海拔高度逐渐减小,年平均风速4m/s 以上,其中福建沿海平均风速最大,浙江、上海、广东次之。张丽佳等人在《中国东南沿海地区台风危险性评价》中通过对1990-2007 年台风数据分析发现,浙江南部沿海、福建、广东大部分地区受到台风影响较多,台风的威胁程度从沿海向内陆次第减弱[11]。此外,该地区全年日照时数基本处于1000~2500h 内,根据申彦波等人在《近50 年中国东南地区地面光辐射变化对气温变化的影响》中的统计数据[12],近半个世纪以来年平均日总辐射量:福州为12.18MJ/m2、广州为11.66MJ/m2、杭州为11.87MJ/m2,较其他南方城市偏高,但强度相对均匀。

总体而言,东南沿海地区的自然气候受宏观环境影响,整体呈现全年降水量大、空气湿度高、强风频次多、光辐射集中的鲜明特征。对木构文物建筑来说,木材极易遭受病害侵蚀的状况与宏观气候条件密切相关,自然灾害等不可控风险危害大,对降低文物建筑老化速度、提高建筑寿命、增强文物续存能力是极大的挑战。

1.2 区域气候条件

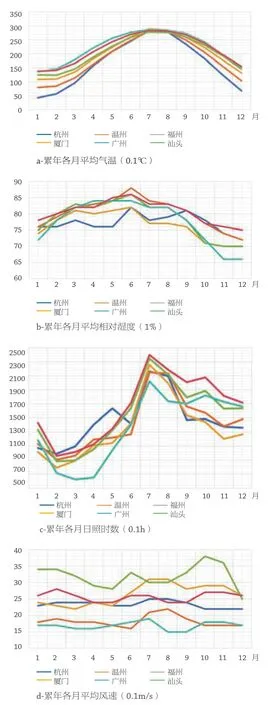

统计中国气象局公布的杭州、温州、福州、厦门、广州和汕头累年各月相关气候的数据发现(图1),文物建筑所在区域的累年各月平均气温、累年各月平均相对湿度和累年各月日照时数波动曲线呈现出较为明显的相似性,数据指标都在夏季集中达到最高峰,其余季节也同步下降。进入夏季5、6 月份以后,城市湿度整体上升容易引发木构件的膨胀、变形、开裂等病害问题,除影响木结构的稳定性,也容易引起微生物滋生繁殖造成木材腐朽。光辐射在建筑表面引起的温差变化会使木材热胀冷缩,辐射中的紫外线会加速木材分解老化,同时也使油漆、彩画等保护层发生物理和化学变化造成褪色现象,影响木构文物建筑美观。而累年各月的平均风速在不同城市出现明显的差异性,偏向于东南沿海方向距离海岸越近的城市风速普遍较高,反向深入内陆的城市风速较低。对木构文物建筑而言,风速越大造成风蚀剥离、风力掏蚀、风盐侵蚀等破坏越严重。

1 文物建筑累年各月气候数据,数据来源:中国气象数据网

因此,木构文物建筑的气候条件在不同区域下长期大幅变化,对病害的侵蚀起到加速催化作用。由于木结构的特殊性,木质材料本身对环境变化异常敏感,木纤维素、半纤维素和木质素以及多糖、酚类、蛋白质等有机成分极易在低氧的环境下水解。在长期的干湿变化中,桐油、油漆、彩画等饰面保护层会逐步失效,病害深入地仗层,侵入被保护的内部木结构,威胁文物建筑安全。

1.3 微气候的作用

在对组群建筑、单体建筑的对比研究中发现,东南沿海木构文物建筑在湿度、温度、风速和光辐射的耦合作用下自然老化,其空间形态和立面朝向在建筑四周所形成的微气候起着决定性作用,并且微气候风环境、光环境和湿环境在建筑不同朝向有着明显的差异。

在温度和湿度稳定的前提下,南北朝向的风环境差异会在木构文物建筑的背阴面产生风速涡流,对建筑立面造成不同程度的风力剥蚀。而在光线照射不到的勒脚、檐下、梁枋及背立面位置一般潮湿多水,被潮湿浸润的部位会出现水线、水渍、酥碱、死黑苔藓等病害现象。在木构文物建筑的院落内部空间,环境趋于稳定、通风良好、光照均匀的部位病害程度较轻,同样在阴暗潮湿的部位病害严重。此外,木构文物建筑在营造环境时往往会布置水景、假山、植物、围墙,它们的干涉和遮挡也会使建筑局部产生一定程度的病害。由此可见,自然环境、区域气候条件和微气候作用共同形成文物建筑病害的综合环境条件,在木构文物建筑的不同空间朝向下的微气候产生偏差,并对建筑局部造成病害损伤。

对此,课题组在对314 栋样本文物建筑的病害规律进行调查的基础上,分别于2017 年8 月10 日13:30-16:00 对南京总统府建筑群,2017 年8 月14 日10:00-12:00 对苏州曲园、耦园建筑群,2017 年8月20、21 两日13:30-17:00 对广州沙面、光孝寺和陈家祠等3 处建筑群,进一步展开微气候检测。检测仪器使用testo-435 多功能测量仪、TRM-GPS1 型手持网络气象站及红外线测距仪(表1)。用手动测试法,测试文物建筑4 个立面,高度1.2m,两侧和中间3 个测点位置稳定状态下的瞬时数据。测点编号以英文字母小写按顺序标记每处文物建筑的栋数,1-4 分别标记南、西、北、东4 个立面,测点按顺序标记1-3。例如光孝寺第3 栋样本文物建筑东立面第2 个测点编号即为c42 以此类推,每个测点测量3 次并取其测试平均值。

表1 测试仪器及相关参数

2 致病规律探查

研究首先将调研采集的木构文物建筑的病害图像信息,按照病害形态和分布规律进行归纳、分类、编号和登记。木构文物建筑病害的表现特征在不同地域、不同城市、同一建筑组群的不同位置具有鲜明的差异性和多样性,从形态特征上可分为白华与斑痕变色、皲裂与面层脱落、开裂与腐朽剥落3 个类型,从损伤程度上可以细分为多个小类。

2.1 白华与斑痕变色

白华与斑痕变色是木构文物建筑常见的病害类型,也是外保护层破损、地仗层脱落的主要成因。调查中多数木构文物建筑出现明显白华和斑痕变色(表2),病害发生率为95%,其中白华病害可细分为轻微白华、严重白华和腐蚀性白华3 个小类,而斑痕变色常伴随白华而生,可细分为潮湿斑痕和褪色斑驳2 个小类。

轻微白华的木材表面,覆盖密集雨滴型、水流型和烟斑型3 种水渍状态的泛碱层,也有沿木材纹理的细微裂缝、凹槽、木节坑洞积攒形成纹理泛碱;严重白华则出现保护层脱落,地仗层粉化,析出盐晶体,虽未造成结构破损,但分布范围广而均匀,多位于易受潮或与雨水接触的部位;腐蚀性白华则造成表面结构粉化和剥落,侵蚀木材内部结构。斑痕变色和白华共生成为泛碱与正常部位的边缘界线,其中潮湿斑痕在无保护层的木结构表面呈现出褐色、咖啡色和黑色3 种水渍痕迹,颜色越深程度越重;而褪色斑驳则是建筑色彩、彩画的油渍、污渍对木结构、墙体的污染状态。

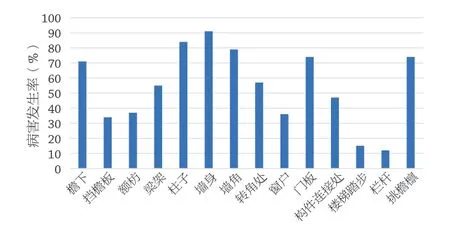

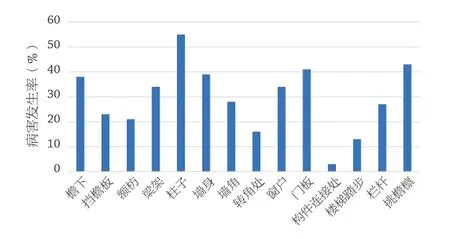

在针对白华与瘢痕变色病害部位的调研统计中不难看出(图2),病害主要分布于木构文物建筑檐部、额枋、梁架、柱子、墙身、门窗和非主体构件,其中檐部、柱子、墙体和门板等部位病害发生率高于70%以上,而栏杆、楼梯踏步等非主体构件发病比例低于20%。

2 白华与瘢痕变色病害部位统计

根据病害在木构文物建筑各位置的统计结果,轻微白华、严重白华和斑痕变色这3 类病害情况较为普遍。主要损伤部位包括檐部、门窗和柱子,其中轻微白华现象的发生概率普遍高于严重白华和斑痕变色。白华无机盐可以通过高盐的土壤、含盐海风、盐雾等方式侵蚀木构件,尤其在木构文物建筑梁架、额枋、门窗易受降水和地面湿气直接作用的部位,最容易出现轻微白华现象。建筑檐部、柱子、门板上发生严重白华病害的发生率较高,而斑痕变色则在檐部和梁架位置发生率较高,特别是有彩画装饰的木构件受到微生物侵蚀和光照作用最容易出现棕褐斑痕和褪色情况。

2.2 皲裂与面层脱落

皲裂与面层脱落病害常发生于饰面保护层(表3),病害发生率达到79.4%,其中皲裂的主要形态为横向皲裂、纵向皲裂和不规则皲裂3 小类,横向皲裂主要沿木质横向纹理方向不均匀密集分布,严重时造成油漆面层沿裂缝处起鼓起翘,并伴有轻微脱落;纵向皲裂比较常见,初期有间隔较大的浅层裂缝,且伴随有少量表皮脱落;不规则皲裂在檐柱表皮容易出现直径约5~8cm 的龟甲状或鱼鳞状皲裂,或树枝状向两侧伸出细密集裂缝。另一类面层脱落病害有表皮起鼓、裂状脱落、散状脱落和片状脱落4 小类,程度依次加深。表皮起鼓有线性褶皱后进一步发展为裂状脱落,裂缝边缘呈现碎片状犬牙交错;散状脱落表现初期以不规则、分散的直径1~2cm 左右的皮屑型掉落,并伴有面层风化和干裂,随后沿结构纵横方向大面积片状脱落,片状脱落是表皮脱落的严重阶段,深入破坏油漆层和地仗层,结构脆化并裸露木材。此类病害主要分布在檐部、额枋、梁架、柱子、门窗和非主体构件部位。

表3 样本文物建筑皲裂与面层脱落病害表现

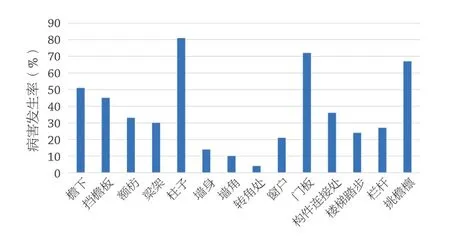

样本中挑檐檩、柱子和门板等位置集中了70%以上的病害,檐部、梁架、楼梯和栏杆等位置占30%以下,墙体、窗户等其他位置的病害发生率低于10%(图3)。值得一提的是,调研中经常得到维修与养护的文物建筑,皲裂病害发生率为69%,远高于面层脱落的31%。

3 皲裂与面层脱落病害统计

对部位病害的总结发现,门窗、柱子等部位皲裂现象更为普遍,面层脱落集中在檐部、额枋门窗和柱子。由于保护层表面的微小孔隙吸收空气中的水汽,又经过风和光辐射的加热蒸发,在木材表面凹凸不平的纹理薄弱处涨缩成鼓包,长期循环失去弹性并产生皲裂,之后进一步开裂脱落。在东南沿海地区城市经济状况良好的城市,大量木构文物建筑经过修缮,保护层病害现象相对较轻,更多的损耗发生在触手可及的门板、楼梯扶手、台阶踏步等部位,人为碰撞、摩擦、划刻痕迹较为明显。

2.3 开裂与腐朽剥落

开裂与腐朽剥落是木构文物建筑损伤情况较为严重的病害类型,常见开裂形态主要有零散式和集中式,少数情况下会出现断裂(表4)。零散式开裂是木构件开裂现象的初期表现,在承重性构件上的开裂情况较少但裂口大、程度深;非承重构件则更为密集,但深度浅、裂口小、损伤程度较小。集中式开裂是开裂现象严重的表现,承重性构件应力集中部位是此类病害的主要承受者。而腐朽剥落病害会伴随泛碱和返潮现象,糟朽和植物侵蚀2 个小类会使保护层完全失效,出现明显的潮湿水线和孔洞,常有苔藓和小型低等植物向上蔓延满墙。风蚀剥落和生物剥落2 个小类会造成表面保护层鳞片状、沟壑型剥落,使木材细胞壁呈海绵状变软或方块状龟裂,可用手捻成粉;白蚁侵蚀留下孔隙及分泌物形成不规则纵横交错的虫道。

表4 样本文物建筑开裂与腐朽剥落病害表现

该类病害主要分布在檐部、额枋、梁架、柱子、门窗和非主体构件等位置(图4),其中檐部、梁架、墙体和门窗等病害发生率占到调研样本30%以上,其他非主体构件则病害发生率低于20%。根据统计结果,木构文物建筑发生的开裂病害主要集中在柱子和门窗等由小木作拼接部位,腐朽现象发生在挑檐、柱脚、梁端、榫卯连接处和地面的交界处等不易察觉的部位。除合理保护修缮及时外,病害的低发生率也得益于传统木构文物建筑结构在力学上良好的稳定性,梁柱体系平均传递上部荷载,较少产生应力集中现象。

4 开裂与腐朽剥落病害统计

综上所述,木构文物建筑的病害形态特征和分布规律,在一定程度上反映了东南沿海文物建筑致病环境的作用特点。这种作用特点具体表现在降雨和湿气直接作用的部位容易滋生白华与斑痕变色病害;光辐射和湿气循环作用的位置,木构件保护层普遍发生皲裂与面层脱落病害;在接近地表、容易受潮的部位发生开裂与腐朽剥落。虽然病害形态和分布状况各有不同,但只要“水量丰富”的部位多数会产生表面污染、残损集中、虫害滋生等病害现象。湿环境成为重要的致病环境因素,光环境和风环境作为辅助特征共同影响文物建筑的健康与寿命。

3 致病机理解析

3.1 湿环境:水的渗透滋生

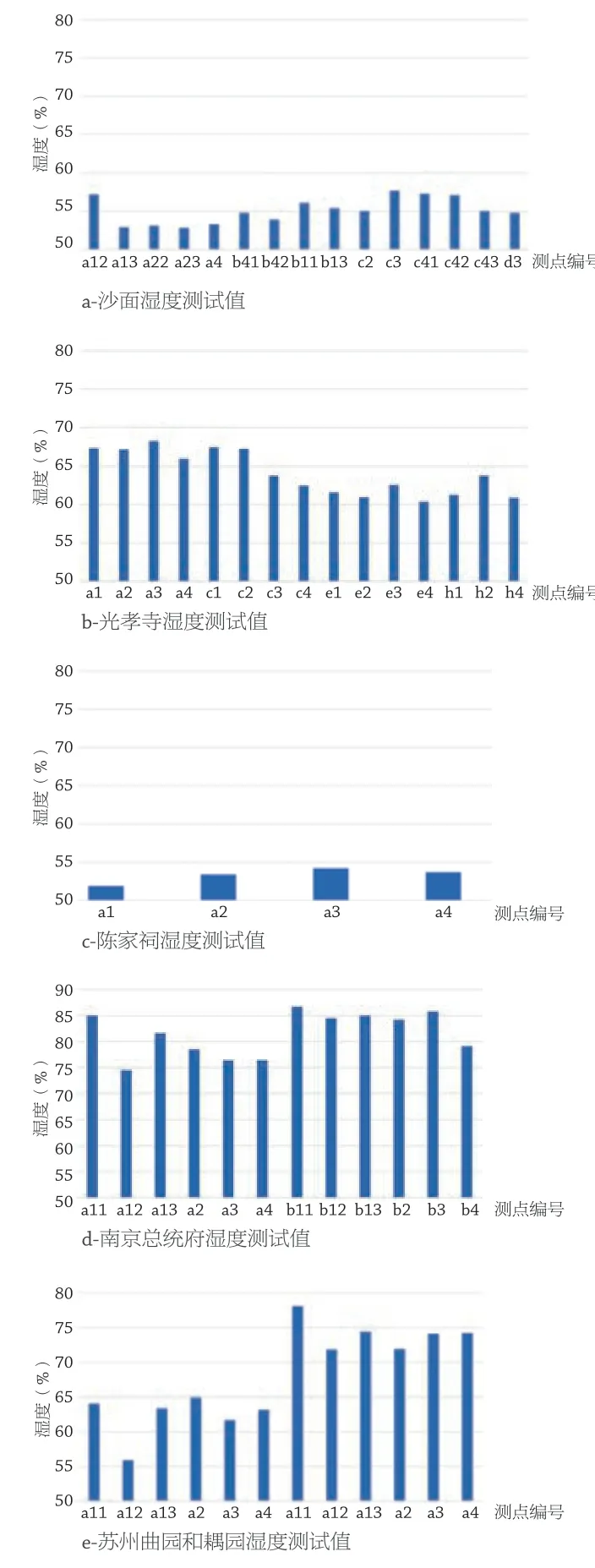

同日检测的沙面和陈家祠各立面湿度值在52%~58%之间(图5),次日光孝寺检测时广州开始下雨,湿度值普遍上升到60%~70%;而在南京总统府的检测湿度值则在70%~90%的范围上下浮动;苏州曲园和耦园的湿度值在60%~80%之间。综合测试样本的北立面湿度平均值为62%,建筑饱受湿气侵蚀,材料面层分布有明确的水线潮湿痕迹,在4 个立面中潮湿最严重。南立面的湿度平均值为51%,在检测时段立面湿度均值最低但方差最大,数据波动范围大说明湿环境出现快速干湿转换,所以常呈现白华、斑痕、皲裂、剥落等多种病害形态。而东西立面均值湿度值在52%~54%之间,波动幅度最小,湿环境相对稳定,相应病害侵蚀情况也较为缓和。

5 测试样本湿度值

值得注意的是,检测局部湿度大于70%时,常滋生苔藓类低等植物,附着于近地面的柱脚、柱身、木板墙角、台基等部位,还有白蚁啃噬将内部蛀空(图6)。在湿度大于90%的部位常有腐朽病害,木腐菌和软腐菌催化剂分解木材纤维、木质素和多糖体,结构发生疏松、孔筛或粉化,使木材整体结构变形容易断裂(图7)和侧倾(图8),这一类病害多发生于非主体构件部位。

6 福州二梅书屋木材虫蛀

7 福州三坊七巷木门断裂

8 常州近园木框架侧倾

由此可见,潮湿的部位病害种类丰富,病害与湿环境密不可分,且湿度越高木构文物建筑的损伤程度越严重。在长时间处于湿度70%以上的局部位置,微气候的潮湿程度大于区域气候湿度则容易产生白华与斑痕变色,白华与斑痕变色预示着文物建筑开始受到自然环境的侵蚀。此类病害往往缺乏重视,特别是对于保护等级较低的文物建筑,由于缺乏必要的日常维护,病害肆意蚕食木构件表面,又开始侵蚀内部,从而造成不可逆的损伤。因此,即使是湿度值变化较小的表层病害应及早发现并制定行之有效的防护策略。

3.2 光环境:光的能量干扰

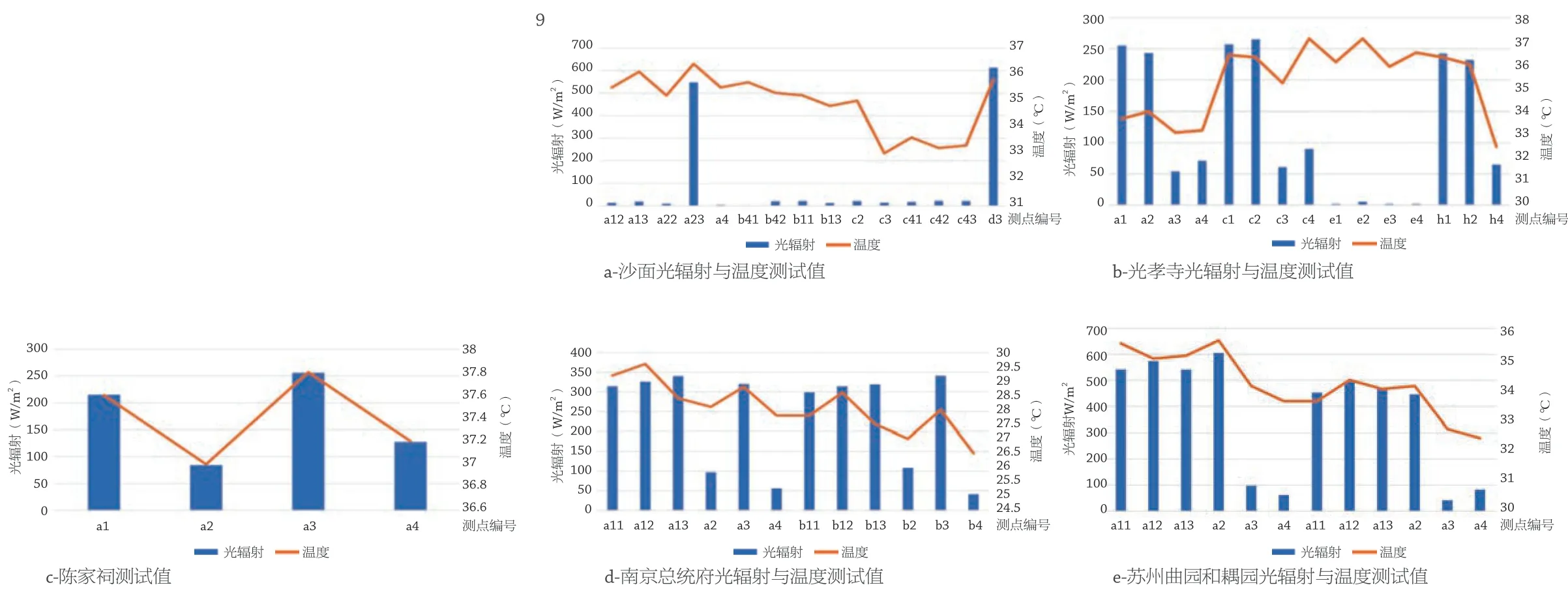

光环境不仅使温度产生偏差还直接参与病害,对致病环境起到较强的干扰作用。阳光中的红外线增加辐射温度,在各立面形成的温度差会影响湿度变化,木材由此产生膨胀与聚缩容易导致皲裂与面层脱落。从光辐射的检测数据看(图9),辐射值在建筑各立面变化幅度最大,沙面最高辐射可达624W/m2,最小为3W/m2,光孝寺最高值265W/m2,最小值为3W/m2,陈家祠阳光辐射也在3~279W/m2之间;南京总统府在41~342W/m2范围内变化;苏州曲园和耦园则为42~608W/m2。其中,木构文物建筑的南立面是受光辐射值最高的面,这一侧的检测温度最高达到38℃,其平均温度36.01℃,而北、东、西立面的平均温度分别为35℃、35.3℃、35.8℃,均低于南立面,可见南立面是光辐射的主要承受面。

9 测试样本光辐射值与温度值

因此,发生在南立面木构件的承重部分集中式开裂现象较为普遍(图10),柱头、柱身和门板部位皲裂与面层脱落发生比率较高(图11),同时严重白华的无机盐晶体深入孔隙内部,伴随涨缩作用使梁头、门窗等非承重构件产生细密的分散性开裂。此外,紫外线和可见光也会直接作用于木材表面,引起光化学效应,加速油漆老化、彩画褪色,为木材内部自由基与水分子键分离提供能量,造成木材表面褪色,出现白边黑褐色斑痕(图12)。

10 鲁迅祖居檩条集中开裂

11 湖州张石铭旧宅皲裂脱落

12 福州严复故居光化学变色

总的来说,光环境的能量变化对文物建筑的干扰作用十分明显。阳光照射不仅使保护层皲裂脱落,还使饰面软化光解。在光环境充足的夏季昼夜温差可达10℃以上,木构文物建筑的皲裂与面层脱落现象普遍多见。面层脱落造成保护层失效,病害部位成为无机盐及生物侵入的通道,同时被保护的木构件直接暴露在外,致使湿气很容易侵入木结构内部,进一步引发木构件变形、开裂和腐朽。因此,对光辐射的控制至关重要,避免过度光照的同时维持一定范围的温度可以对文物建筑起到良好的保护作用。

3.3 风环境:风的溶盐剥蚀

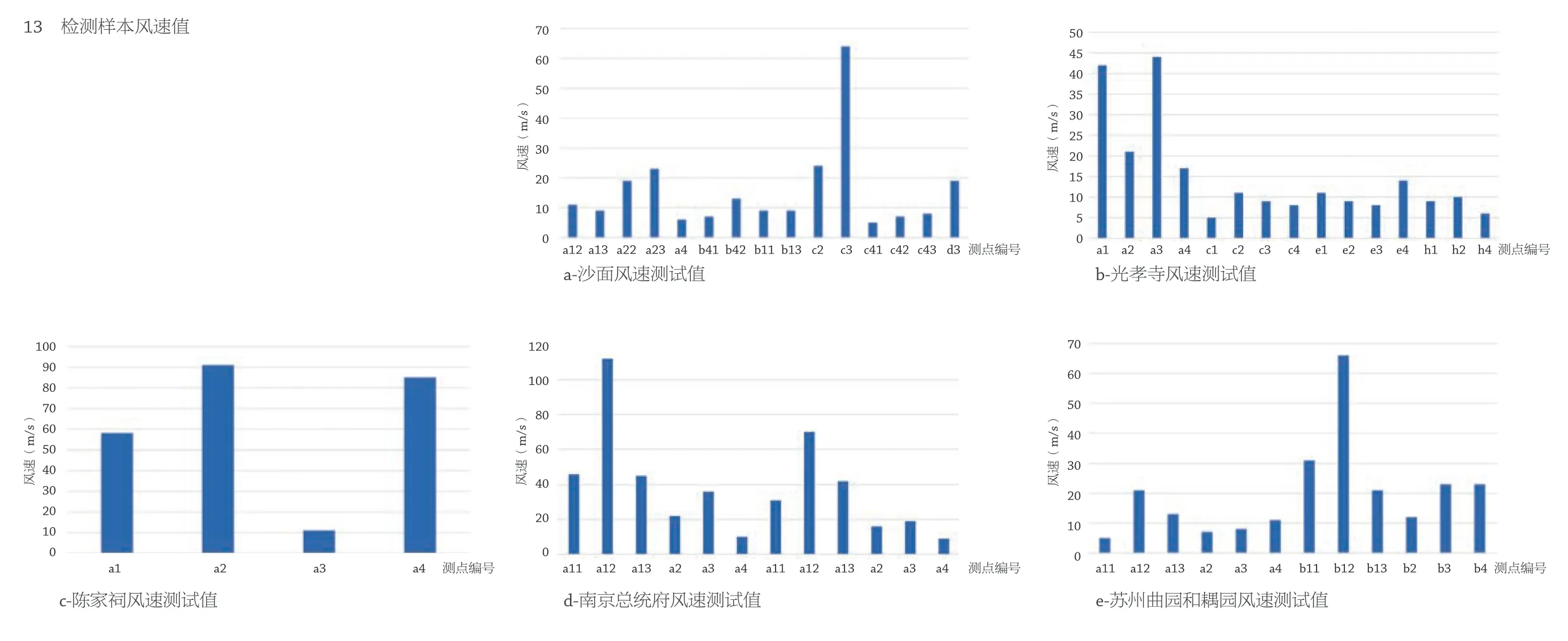

风环境不仅影响湿度变化,也可以造成木构文物建筑的物理损伤,木构件表层被风力周而复始的长期掏蚀。根据样本检测数据,广州沙面、陈家祠和光孝寺的大部分测试风速低于1m/s(图13),但是这几处文物建筑的风速平均值最高达到0.61m/s,且风速在南北立面变化不均。南京总统府、苏州曲园和耦园的各测点出现大于1m/s 的瞬时风速,但风速均值只有0.38m/s,整体风环境呈现稳定状态。

13 检测样本风速值

进一步对比木构文物建筑各立面的风速分布情况发现,尽管广州地区风速相对较高,但由于城市结构以及文物建筑院落式布局,内部风速还是较小。光孝寺天王殿风经由主入口直接进入建筑组群内部(图14),有明显较高的风速。这里有必要提出,在风速较高的部位木构文物建筑表面白华酥碱或变色结壳现象较为普遍(图15)。沿海区域的海风带来潮湿多盐的物理剥蚀,既有盐溶液的化学腐蚀又包含物理破坏,造成白色无机盐晶体成分主要包括Ca(OH)2、CaCO3、Na2SO4及K2CO3等[13],在泛潮的部分率先出现棕褐色潮湿水线,积累成白华泛碱向内部扩展,木材内部的木质素也会受酸碱降解(图16),最终导致腐朽变形等深层病害加速结构性衰败。而在风速几乎为零的部位,潮湿加剧,风力受限,建筑门下沿、墙角及柱脚最容易产生腐朽和生物侵蚀等病害现象。

14 广州光孝寺天王殿正立面

15 广州仁威祖庙木材泛碱白华

16 福州二梅书屋木作降解褪色

综上所述,木构文物建筑致病环境对病害具有明显的影响,湿环境中水的渗透滋生作用使木构件遭受不同程度的变形膨胀、白华泛碱、斑痕变色等生物侵蚀,是形成病害的主要原因;光环境的温度变化不仅造成木材干缩开裂、面层皲裂脱落,还可以直接使油漆、彩画等变质褪色,长短辐射波还对文物建筑直接进行能量扰动;风环境不仅影响湿度,还从海面直接带来盐溶液对文物建筑长期的盐风剥蚀。致病环境对病害是一个漫长而持续的作用过程,风、光、湿等多重条件叠加可以加速病害的破坏进程。在这个进程中,水是造成建筑病害的主要病因,由于木材天然多孔隙的脉络性结构,水分容易通过内部的管道快速渗入材料各处,裹挟无机盐、反应介质等成分,附加光辐射和风速的复合作用造成木构文物建筑复杂的病害形态。

4 结论

针对自然气候条件下文物建筑自然老化与持续性损伤问题,本文基于微气候的参数检测对东南沿海地区木构文物建筑病害问题展开研究,探索致病环境与病害特征之间的内在联系并得出以下结论:

(1)致病环境在宏观的自然气候特征和区域气候条件的制约影响下,因木构文物建筑空间形态和立面朝向的不同产生微气候的作用差异,这种微气候差异造成形态各异、错综分布的病害状况,并对木构件的病害损伤起决定性作用。

(2)在对东南沿海地区10 个城镇314 处木构文物建筑的病害调查发现,木构文物建筑包含白华与斑痕变色、皲裂与面层脱落、开裂与腐朽剥落病害形态规律,病害损伤逐级加深,病变逐步侵蚀内部结构等病害现象,严重威胁文物建筑的生存状态。

(3)在检测日的区域气候条件下,文物建筑微气候湿度大于70%的部位干湿变化加速,低等动植物、白华腐朽的侵蚀更加严重;在光辐射值最高、平均温度达到36.1℃的南立面,皲裂与面层脱落、光解褪色等病害损伤;在局部风速较高的位置容易造成白华、酥碱等盐风损伤,而在风速较为稳定的区域,斑痕、腐朽侵蚀情况严重。

研究通过对木构文物建筑风速、温度、湿度和光辐射测试数据的分析表明,微气候在不同立面朝向和病害部位的致病机理因参数不同而各有侧重。其中湿环境是病害损伤的主要因素,光环境和风环境是破坏的辅助因素,病害损伤因水渗透滋生、光的能量干扰和风的溶盐剥蚀形成东南沿海地区木构文物建筑特有的环境破坏机制。