疫情前后北京中心城区早餐点分布对比研究

盛强,武静芬,荣毅龙

1 研究背景

城市生活的快节奏使早餐成为日常生活的刚需,在新冠疫情的冲击下,其存续状况也为评价城市经济的韧性提供了晴雨表。而从学术层面研究城市中早餐点的空间分布和变化具有以下价值:首先,从空间分布规律来看,早餐经营成本低且形式多样,既包括连锁餐厅和饭馆等正式商业,也包括大量分租和摊贩等非正式商业。因此,其空间分布更能体现城市居民日常生活需求驱动下的自组织规律,有助于研究社区生活服务设施分布的合理模式。其次,从行为模式发展来看,早餐的经营时间高度集中,且非常依赖顾客实际到店。而近年来信息技术的发展强化了购物出行选择的目的性,弱化了其过程性。早餐的使用模式恰恰要求高度贴近职住通勤的两端,这为研究数字经济时代的实体商业分布提供了理想的案例。

从实证研究积累来看,现有文献往往基于问卷分析使用状况:如北京大学郭雯等近期对北京老人的调研显示,新城区比郊区户外早餐使用率高[1];上海质协用户评价中心对早餐来源调查发现,街边小店和便利店为主要的户外早餐来源,外卖平台仅占12.7%[2]。由于相当比例的早餐采用非正式商业形式,难以通过街景、点评等数据源获取其空间分布,对早餐点大范围高精度的空间分布规律研究极少。

现有文献多将其作为社区商业的一种,评价社区生活服务设施的覆盖情况,其多采用两步移动法和重力模型等以距离为基础的分析方法。如丁秋贤等对武汉[3]、吴丹贤等对广州[4]、王丹等对扬州的研究[5]均发现居住—服务业关联规律受不同区位、居民消费水平、小区建成年代等因素影响。王德等基于手机信令数据研究上海的生活圈,指出其与15 分钟生活圈要求的差距,发现中心—郊区的区位特征和居住密度对设施密度有直接的影响[6]。张希煜等分析了问卷调研指向的22 种社区业态数量与房价的相关性,其中工商注册的早餐点数量不受房价影响[7]。大量文献普遍发现了社区商业供需比的区位差异(如中心高、周边低),并指出了部分地区供给偏低的现实问题,但缺乏对造成此问题深层机制的挖掘。具体来说,现有的空间分析尺度(如15min 生活圈)能够量化描述居民的需求,但难以解释这些需求如何转化为商贩盈利潜力,即忽略了大量个体居民时空轨迹在各个街道段上叠加的分布状况。

空间句法为街道尺度的数据空间分析提供了有效的理论和方法,近年来在商业分布研究中有广泛的应用[8-9]。在采用沿街加总数据处理的前提下[10],现有的空间句法模型在分析商业总体分布(不细分业态)时效果比较稳定[11]。而在分析特定业态(特别是如自行车维修点[12]等社区服务商业)时其效果受限。总体来看,该领域的实证研究多发现商业分布受多个尺度拓扑可达性的综合影响。近年来签到点评等新数据为深入挖掘时空行为提供了可能。沈尧基于上海微博签到数据计算一天各个时段城市各街道的时空共现潜力,提出引入时间要素,建立高频城市分析的动态空间句法的框架[13]。从这个视角来看,早餐点的自组织分布应受到早间通勤轨迹分布的影响,此方向的研究有助于深入探索时空共现的“潜力”能否并如何转化为城市中真实的功能。

在此背景下,本团队于2019 年开始对北京市三环路以内的早餐点进行了地毯式调研,详细记录了6类早餐点的位置并应用空间句法和手机信令获取的职住密度数据进行了分析,发现空间句法整合度在解释早餐点总体分布密度中有一定的相关性[14]。由于早餐点经营灵活,该规律的稳定性尚有待检验,且各类早餐点对可达性的依赖也有待深入。2019 年底爆发的新冠疫情在短期内对城市生活造成了很大的冲击,但同时也为深入研究上述问题提供了机会。本研究在2020 年对北京中心城区二次调研基础上,结合相应时段的手机信令数据,对比评价在疫情影响下各早餐点聚集中心分布规律的稳定性,并深入探索各类早餐点的存续状况对步行和机动车可达性的依赖性差异。

2 研究方法

2.1 研究范围与早餐数据获取

新冠疫情前后的早餐点空间分布数据分别于2019 年6-8 月与2020 年9-11 月通过实地调研的方式获取,研究范围包括北京三环路内160km2各街道空间(图1),选择9:00 前开业的能提供早餐服务的餐饮功能,不包括宾馆、单位或学校等仅对内开放的食堂。笔者按照经营规模与种类将其分成6 类:(1)自营或分租外包经营并且有座位的饭馆;(2)依托餐馆或其他商铺并且具有相对固定的铺面、无座位的外卖档口;(3)肯德基快餐、南城香等有固定座位的连锁快餐餐厅;(4)煎饼、手抓饼等个体经营位置可移动的摊位;(5)711、好邻居、便利蜂等提供早餐的连锁便利店;(6)好利来、金凤呈祥、稻香村等中西糕点连锁店。

2.2 空间句法模型及参数选取

本研究基于百度地图建立空间句法线段模型,范围包括北京六环路以内的所有街道,精度为百度地图最高精度。在参数选择上,整合度(integration)是指某街道段到一定几何距离可达范围内所有其他街道段的最短拓扑距离,其反应某街道段到其他街道段的中心性;选择度(choice)则是某街道段被一定几何距离可达范围内其他任意两条街道的最短拓扑路径穿过的次数。在这两个指标基础上,比尔·希利尔(Bill Hillier)等人提出了标准化角度选择度(NACH)和标准化角度整合度(NAIN),旨在进一步消除线段数量对分析的影响,从而实现不同尺度和复杂程度空间系统的比较[15]。此外,基于2015-2018 年笔者团队对北京多地实测交通流量的分析结果,本研究选择10km 半径标准化角度选择度参数(NACH R10000)和1km 半径标准化角度选择度参数(NACH R1000)作为评价研究区域内机动车尺度可达性和步行尺度可达性的空间参数(图2)。

2 反映步行及机动车可达性的空间句法模型参数

2.3 其他自变量选取与数据处理方法

在对精确到街道段上的早餐点分布密度的多元回归分析部分,为了量化评价其他因素对于其聚集强度的影响,本研究选取了手机信令人口密度(图3)、公共交通站点便利性等两类自变量,数据来源及处理方式如下:

3 2020年手机信令人口数据可视化

人口数据分别采用2018 年与2020 年6 月联通手机信令数据,数据形式为联通已识别的个体出行链,其中包括用户ID、驻留和出行的起讫时间点及位置网格编号、停留类别;处理算法为用户在某地停留30min 以上即记为一次驻留,以该月日间和夜间连续驻留超过10 天判定工作或居住地,其中工作人口额外加年龄18~59 岁的限定;此外,同时具有居住地和工作地视为通勤用户。按此规则识别居住、工作地后,以居住地为中心,根据职住地间距0~4km、4~16km、16km 以上3 个区段定义统计各栅格内短、中、长距离通勤人口。考虑到该数据精度为200m 栅格,在用于分析时以各街道段为中心分别进行500m、750m、1000m、1200m、2000m 共5 个街道网络可达范围的加总来计算各类人口密度的影响。

公共交通站点便利性基于到地铁站距离,通过百度及高德地图统计研究范围内地铁出入口分布情况,并录入depthmap 软件分别计算其到各街道段的距离。

3 疫情前后早餐点分布变化统计分析

3.1 各类早餐点的数量变化

对比2019 年与2020 年三环路内早餐点数量的变化(图4),受到疫情影响,早餐点数量由原来的3597 个变化至3230 个,减少了10.2%。从各类型早餐点的数量统计结果来看,早餐厅占比最高,外卖档口次之,移动摊位数量最少;此外,整体上疫情前后各类早餐点占比保持稳定,连锁餐厅略有增长,这主要归功于“西四包子铺”“二友居肉饼”等国产连锁早餐的扩张。而从中心城区与二环、三环路区域对比来看,连锁餐厅受影响较小,新开比例较高且恢复较快;摊贩受空间治理政策和疫情综合影响,二环路内的中心区明显减少。

4 各类早餐点疫情前后恢复情况统计

通过对比不同片区的早餐点数量变化,发现相对于二环、三环路之间,二环路内的中心区域受影响较大但恢复较快,整体上两个区域受到疫情影响之后变化率较为接近。表1 统计了各早餐点聚集形成的早餐中心数量变化,按在100m 内的早餐点数量分成了3 个等级,从中可以看出二环路内I、II 级的早餐中心数量减少明显,但降级后依然稳定存在,但是二环、三环路之间的I、III 级早餐中心数量减少明显,并且从疫情前后早餐中心分布变化来看低等级早餐中心受到疫情冲击后容易造成整个早餐中心的消失(图5),而这对居民便利性影响更大。

表1 疫情前后早餐中心数量变化统计,武静芬 绘制

5 疫情前后各类早餐中心与早餐供需比空间分布

为了分析北京早餐供需比平衡情况,本研究参考两步移动搜索法计算早餐点15min 覆盖率(图5),即每条街道周边1km 内早餐点总数量与该范围内居民人口数的商。对比疫情前后二环路以内和二环、三环路之间区域的供需比的变异系数来评价其分布不平衡性,发现二环路内供需比不平衡情况稳中有降,而在二环、三环路之间反而更加不均匀。换言之,疫情冲击并非简单地抹平了供需不平衡的状态,让早餐点分布更符合居住密度的“刚需”。在一些地区反而加剧了这种不平衡。

观察图5中三环路内总体供需比分布状况,西南角呈现出明显的“供不应求”问题,且疫情后此问题更加严重。如果仅将早餐点分布供需比作为一个诊断评价标准,提出该区应开设更多的早餐点,这便是一个直接且自然的建议,但真正的问题在于:如果早餐点多是自组织非正式商业,那为什么“市场之手”没有让那些供不应求的地区出现更多的早餐点呢?本研究的核心观点在于,早餐点分布不均这个现象本身需要从城市空间结构上解释,而疫情冲击下早餐点的变化则为发现这个现象背后的空间机制提供了契机。

3.2 疫情前后各早餐点的拓扑可达性统计

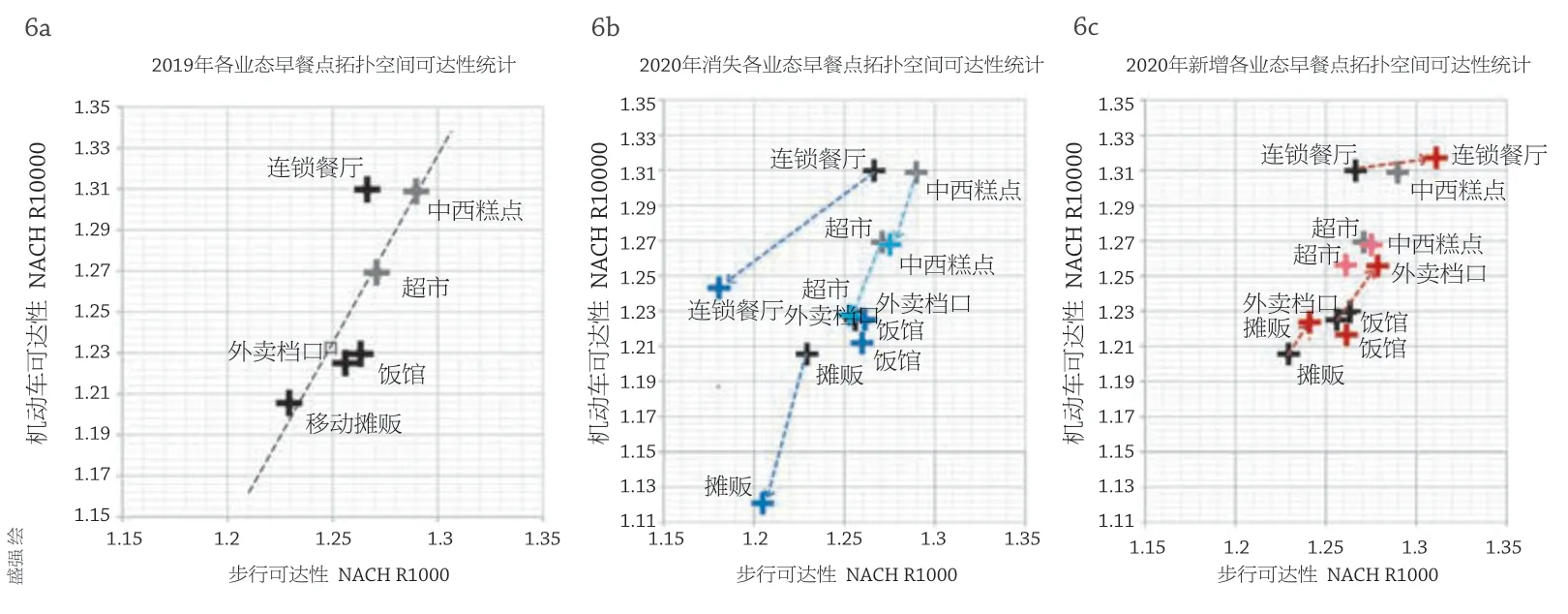

为深入分析这个深层空间机制,本研究应用depthmap 计算了各类早餐点所在街道的机动车可达性与步行可达性。图6以散点图的方式显示了2019 年各类早餐点,以及2020 年消失与恢复的各类早餐点所在街道段两类可达性的平均值。从统计结果来看,连锁餐厅与中西糕点对可达性需求最高,多分布在城市级道路上,其中连锁餐厅更依赖机动车可达性,移动摊贩的需求平均最低(图6a)。

6 疫情前后消失及新增的各类早餐点可达性变化

从疫情期间消失的早餐点统计来看(图6b),各类型消失的早餐点所在街道段可达性的平均值普遍小于疫情前该类早餐点的平均值,这意味着在疫情冲击下,那些位于背街小巷的、拓扑可达性差的街道上的早餐点难以维持,更容易被淘汰。

而从疫情期间新出现的早餐点统计来看,连锁餐厅多转向步行可达性高的街道,外卖档口和摊贩则多出现于两类可达性均更高的街道上,进一步体现出早餐点对高可达性街道的依赖。而比较异常的是,新出现的中西糕点、超市和早餐厅则趋多位于可达性低的街道,应该是在“补位”这些街道上消失的早餐点(图6c)。

总体来看,这个此消彼长的变化趋势表明,疫情对处于可达性劣势的空间冲击更大,而可达性占优势的空间则表现出更强的韧性。这种单个早餐点在空间选择上的趋势,宏观上则表现为在一些可达性较差的片区内,现有本就不多的早餐点更容易在疫情冲击下消失,且更难以恢复。而三环路以内西南角恰恰存在明显的可达性劣势。在下面的分析中,本文将回到城市尺度,综合分析密度和行为态类影响因素对早餐点分布的影响。

4 疫情前后早餐点分布变化的回归分析

4.1 早餐点分布的相关分析

根据各类早餐点步行、机动车可达性的差异可分成3 类:A 类为高可达性早餐点,包括连锁餐厅与中西糕点;B 类为中可达性早餐点,即提供早餐产品售卖的超市;C 类为低可达性早餐点,包括早餐厅、外卖档口以及移动摊位。本部分将分析这3 类早餐点的分布规律。

以各街道段为中心按实际网络可达范围加总计算1000m 可达范围内疫情前后3 类早餐点的总数量,分别与基于手机信令数据计算的职住通勤、各半径整合度和选择度拓扑可达性参数以及到地铁站距离参数进行一元线性回归分析。

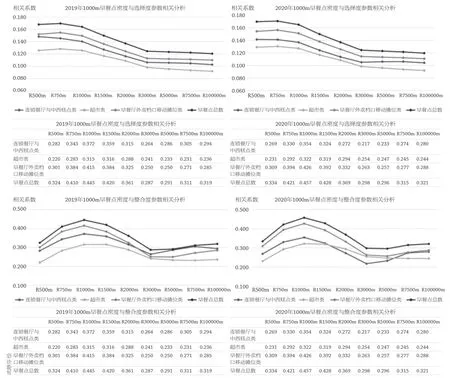

4.1.1 早餐点分布与职住通勤密度相关分析

首先,从1000m 范围职住通勤人口与早餐点总量的关系来看,居住密度的影响要高于工作密度及各距离通勤密度(图7),说明在职住通勤的两端,早餐点分布更受到居住端需求的影响。其次,对比3 类早餐点,B 类中可达性的早餐点受工作密度的影响明显高于居住密度,说明提供早餐的超市更趋向于服务就餐时间紧张的上班族。最后,对比疫情前后规律总体稳定,超市早餐的分布与工作和居住密度的相关性均有提高,其他类型的早餐则有小幅的下降,说明疫情影响下居民和员工到店就餐需求减少,而更依赖外带早餐。

7 疫情前后早餐点分布与职住通勤密度的相关分析

4.1.2 早餐点分布与拓扑可达性、地铁临近性的相关分析

与不同半径的空间句法参数的相关性分析显示(图8),整合度的相关性明显高于选择度,说明早餐点分布受各街道段目的性空间潜力和街道网络密度的影响更强。此外,相关性峰值在750~1500m 之间,表明其分布与短距出行行为分布更相关。早餐点总体分布体现出更强的规律性(R=0.445-0.457),而从各类别分析来看,中、高可达性早餐点的分布与拓扑可达性的相关性均较弱。究其原因,上述早餐点多位于城市的主要道路,拓扑可达性的差异较小。疫情前后规律稳定,说明街道网络拓扑可达性高的街区能支持更多的早餐点。

8 疫情前后早餐点分布与拓扑空间可达性参数的相关分析

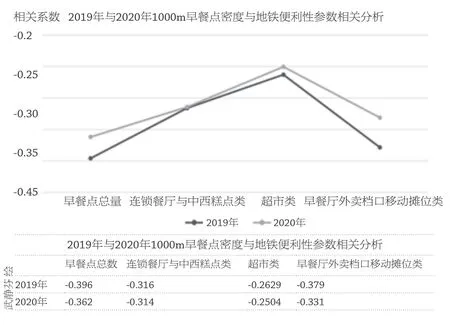

从与到地铁站距离的分析结果来看(图9),疫情前后各类早餐点的分布均一定程度呈现趋近地铁站的规律(负相关)。对比疫情前后,除超市早餐点外其他早餐点分布受地铁临近性的影响更加显著。

9 疫情前后早餐点分布与地铁临近性参数的相关分析

4.2 早餐点分布的多元回归分析

为分析职住通勤、街道拓扑形态和地铁临近性因素的综合影响,本研究将各街道段1000m 范围内各类早餐点总量与4 组自变量进行多元回归分析,其中构成较为稳定回归模型(R2 值为0.392)的影响因素分别是:1000m 半径整合度、到地铁站距离、1000m 半径居住密度、1000m 半径工作密度,且从标准化系数Beta(表2)来看:居住密度(0.352)的影响高于地铁站点临近性(0.253)、1000m 半径整合度(0.127)以及工作密度(0.133)。其中,回归模型系数较低的原因是:一方面从研究对象来看,早餐点作为特定的社区功能,总数量较少,进而形成的各类中心规模差异性小,同时早餐点分布离散,相对于针对各片区的分析,三环路大尺度范围的分析结果偏低;另一方面是手机信令的精度问题,本研究使用的是200m 栅格的人口数据,尽管已进行了不同半径的范围加总,但还是存在空间落位偏差。

表2 疫情前后早餐点分布的多元回归分析,武静芬 绘制

对比疫情前后变化,整体模型调整R2 值小幅下降至0.363,各变量影响权重排序保持一致,体现出该规律的稳定性。而从各变量的权重变化来看,小尺度半径整合度的影响有所提高。结合前文对消失及新增早餐点所在街道段的拓扑可达性的统计,可以得出如下解释:由于疫情冲击导致低拓扑可达性街道的早餐点消失,强化了高低可达性街道对早餐点支持作用的差异,因此提升了整合度的分析效果。说明在分析早餐点这种高度趋向居住端的功能分布时,尽管拓扑空间形态的影响弱于密度类影响因素,但前者的作用更加稳定。

具体到对3 类早餐点的分析,A、C 两类早餐点的回归模型与早餐点总量模型反映出的规律具有一致性,不再赘述。B 类即超市早餐则不同:从影响权重来看,工作密度(0.393)要高于居住密度(0.225)、地铁站点临近性(0.068)、1000m 半径整合度(0.042),而从疫情前后变化来看,工作密度和整合度的影响进一步提升,而和其他类早餐点相比,超市早餐受地铁临近性和整合度的影响明显偏低。这个结果说明超市早餐分布更趋向于职住通勤的职端。

这些结果可以从以下角度理解,上述各影响因素可分为两大类(图10):一类是反映“需求量”的职住密度,反映了不同类型的使用者在空间中分布基本情况,体现为对居民或工作者个体出行量的吸引力强弱;另一类是控制“时空行为分布”的空间支持条件,包括街道拓扑可达性和地铁站点临近性,反映了这些出行如何分布,临近地铁站点、小尺度范围内拓扑可达性高的街道段能够汇集更多的轨迹,才会有稳定可持续的生意,不论这些轨迹是由居民还是工作者构成的。对于早餐点经营者来说,周边有多少居民或工作固然重要,但这些机会在哪些空间中能够更有效地捕捉到也同样重要。而从多元回归模型的分析效果来看:职端的吸引更多地表现为地铁临近性,其影响甚至强于工作密度,因此在模型中获得了更高的权重;住端的吸引则表现为小尺度的整合度,但其影响不及居住密度,因而在模型中的作用被削弱了。总体来看,密度和空间这两个层次的影响共同决定了城市中哪些区域适合支持多少以及什么类型的早餐点。

10 4类参数的空间分布可视化

需要特别指出的是,在各半径空间句法参数中仅小尺度半径的参数最终能进入模型,除了说明早餐服务的可能多是周边居民之外,即便是远距离通勤人群,到出行的末端也会融入本地的环境,在附近容易到达的街道就餐。因此,就其行为逻辑来说,在本地附近的时空行为将被凝结固化到特定街道的空间结构中,而后者也自然成为支持本地是否能承载更多早餐点的条件之一。

5 结论与讨论:过程的消失与本地的强化

早餐点的典型性,体现在与城市日常生活紧密的关系,也体现在其自组织的空间分布规律。更为特殊的是,它体现了特定时段的行为如何受密度和空间形态的影响进而转化为具体的服务功能。本研究通过对比疫情前后各类早餐点的消失和新增情况,在个体商铺层面发现了空间可达性对早餐点存续的影响,而在城市尺度发现了人口密度和各空间条件对其早餐点聚集的综合影响。在各空间条件中,本研究发现影响早餐点聚集的是地铁临近性和小尺度半径整合度等反映局部小尺度范围街道拓扑可达性的空间参数,而现有对不区分业态商业总体分布的研究则多发现城市大尺度街道拓扑可达性的影响显著。由此可见,早餐点分布的特殊性在于它凸显了本地空间条件的影响,城市尺度的影响仅通过地铁站的临近性与密度表达出来。即便是城市尺度延伸的通勤时空轨迹,也需要在最初(住端)和最后(职端)的1km 被汇集到少数本地拓扑连接好的街道和临近地铁的街道上,支持早餐点的经营。

如前所述,当代信息技术的发展强化了购物出行选择的目的性,弱化了其过程性。网络信息平台让我们更容易地选择是否需要出行并获取目的地周边的详细信息,但也削弱了出行的过程体验。如自动驾驶技术的普及或导致沿途全程看手机,而快递甚至消解了大量出行的必要性。相反,职住两端的临近性和可达性则直接影响着配送速度和目的性购物的意愿。本地周边是否有足以汇集出行的街道、是否临近城市轨道交通站点或变得更加重要。在此背景下,即便没有疫情冲击,城市中的商业空间也将面临转型和重组,而早餐点分布中体现出对密度和本地空间条件的依赖,或许是数字经济时代商业转型的先声。