船山对朱子、阳明“尽心知性”解之批判与重构

陈力祥 吴可

摘 要:朱子与阳明对孟子“尽心知性”诠解之不同,从本质上来说是二者在“诚意”问题上偏外与重内的二元对立。船山从文法和逻辑的角度驳斥了朱子“知性”为先“尽心”为后的工夫次序,将其辨正为“非尽心无以知性”,认为“尽心”是“知性”的前提;同时从为学次序和穷理方式上解构了阳明“尽心即是尽性”的内求方式,将其驳正为自明而诚、内外兼修的穷理工夫,从而使“尽心知性”的实现主体由圣人转变为君子。而船山之所以将“尽心知性”重构为“自明善而诚身”的工夫,其旨在于强调“诚身”之实践,以求重返实学、复归圣学,彰显了强烈的原道精神与时代关切。

关键词:王船山 尽心知性 朱熹 王阳明 自明而诚

作者陈力祥,湖南大学岳麓书院教授(长沙 410082);吴可,湖南大学岳麓书院硕士研究生(长沙 410082)。

“尽心知性”语出《孟子》,其原文为:“孟子曰:‘尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”(《孟子·尽心上》)据其主旨可将内容大致归纳为“尽心三句”:“尽心知性知天”“存心养性事天”和“夭寿不贰,修身俟命”。此三句以“尽心知性”为基点,以“心性”为核心概念,涉及天道本体、认知方式、修养工夫、知行关系、为学次序等重要范畴。因其内涵之丰富,成为宋明理学讨论的核心议题,理学家们对“尽心知性”诠释路径各不相同,聚讼纷纭。

縱观理学界,作为理学代表的朱子与心学代表的阳明对“尽心知性”问题探讨最多,形成了诠释方法上的偏外与重内之对立,由此产生了激烈的冲突,引起了学界的广泛关注【之所以选取朱子、阳明作为焦点人物,是基于二者对“尽心知性”问题的关切程度、思想深度与影响范围等多方面考虑,并不代表其他理学家对“尽心知性”有所忽视。如向世陵在《张栻论天人合一的主体实现》(《孔子研究》1990年第4期,第95—102页)一文中详细论述了张栻对《孟子》“尽心三句”的理解,以此作为张栻天人合一思想的理论来源,同时提及了张载、程颐等人对“尽心知性”问题的思考。】。孟子认为“尽心知性”才能“知天”,即能做到尽心的人,就能知晓其本性,能知晓人的本性,则能够与天通达合一,如此,将对天道的追求落实到了对个体的心性修养之上,即“诚者,天之道也;思诚者,人之道也”(《孟子·离娄上》)。到了宋明之际,基于早期道学的讨论以及“四书”地位的提高,理学家们集中提出了各种心性修养工夫,其中“诚意”工夫是达到天人合一境界的最为要害之处。《礼记·中庸》云:“诚之者,择善而固执之者也。”《礼记·大学》云:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。”“诚意”追求的是道德主体自我意愿的绝对真实,如赤子般好善恶恶,是修身者达到与天理相合之境界的内在要求,也是人的思诚之路。基于对诚意问题的不同解答,朱子严守“理不能自见,意不能以自诚”的理学立场,认为穷理致知之途在于格外物,同时判定知性就是物格,尽心就是知至,因此强调“先知性而后尽心”的工夫次序;阳明则以“意能自诚”为前提,认为穷理致知之途在于人心之内求,强调保全不虑而知、不学而能的良心。而真正能让良知生来就发挥作用,并全然根据良知的指引去行动的只有圣人,所以“尽心知性”是圣人“生而知之﹑安而行之”的结果。如上,朱子、阳明对“尽心知性”的理解走向了偏外与重内的不同诠释路径,前者形成了“格物致知”解,后者形成了“生知安行”解。

目前,学术界对二者“尽心知性”诠释的研究大致分为三类:一是对朱子“格物致知”解和阳明“生知安行”解进行单独分析,褒贬不一。如方旭东、李健芸、乐爱国试图从文法义理、心灵活动倾向、语言结构次序等角度寻求朱子“尽心知性”解的合理性;而李洪卫通过分析阳明心性天合一的思想,论证了以“生知安行”通达天命的可能;崔海东则对阳明持批判态度,认为“生知安行”解虽然反对朱子义理,却沿袭朱子理路,在为学次序上讲不通。二是对朱子、阳明“尽心知性”解之二元对立做比较研究,各有所旨。如唐东辉、王文琦二人都引入了牟宗三对“尽心知性”的诠释,与朱子、阳明作横向比较,剖析三者优缺点,阐明各自的理论特色。三是指出朱子、阳明的思想交锋对海内外后世学说的影响,彰显二者思想的特殊地位。如白发红、申淑华、李甦平、马晓琴分别论及朱子、阳明“尽心知性”思想对蔡格、陈乾初、郑道传,以及伊斯兰哲学的深远影响。由此观之,学界对朱子、阳明“尽心知性”的研究成果颇丰,但细观诸作,未见有人探究二者“尽心知性”解的矛盾与“诚意”问题之间的关系,同时也没有人注意到船山对此矛盾的化解之道【学界对船山的“尽心知性”思想本身是有关注的。如孙钦香的《“心由性发”与“以心尽性”——船山以“思诚”论“尽心”》(《中国哲学史》2022年第3期,第79—85页)认为船山的“尽心”工夫凸显“心思”的本位功能,同时也是工夫之大全者,其思想批判朱子而认可张载;再如陈屹的《明清学术中的“尽心知性”说——以王船山、戴震、焦循为中心》(《船山学刊》2022年第4期,第38—49页)通过船山、戴震、焦循“尽心知性”说的发展窥探明清孟子学由虚返实的学风转变。但二者并未关注朱子、阳明“尽心知性”解的矛盾对船山思想的启发,以及船山的“尽心知性”解实则为二者矛盾的最终化解之道。】。因此,朱子、阳明对“尽心知性”的诠释在何种角度上对立,以及船山“尽心知性”思想与朱子、阳明二者之解的关系等问题,仍有较大的研究空间和理论价值。

一、问题缘起:朱子、阳明“诚意”视角下“尽心知性”解的偏外与重内

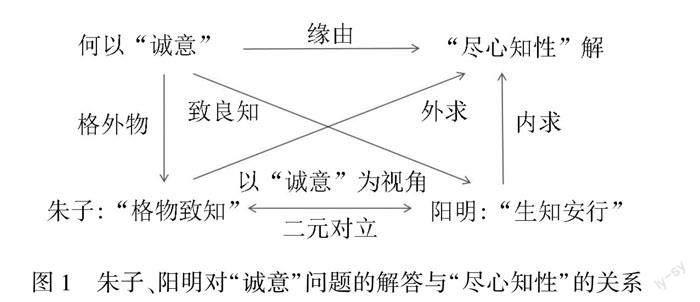

“诚意”问题是宋明理学的核心关切,也是朱子、阳明“尽心知性”思想二元对立的缘由所在。诚意作为达到天人合一境界的要害工夫,其具体内涵、实现途径以及与天理之间的关系,共同构成了极为精深的诚意难题,宋明理学家对此尤为关注。朱子曰:“诚其意者,自修之首也。”[1]7阳明亦首肯“《大学》工夫只是诚意”[2]43,“意如何能诚”不仅是朱子晚年最为关切且棘手的问题,也是阳明提出“致良知”的原因所在【此问题的详细论述参见郑泽绵:《从朱熹的“诚意”难题到王阳明的“知行合一”——重构从理学到心学的哲学史叙事》(《哲学动态》2021年第2期,第92—101页)。】,是二者修养工夫的最大分歧之处。由此,朱子与阳明分别走向了外求于物与内求于心的两种工夫途径,并将这两种工夫途径运用于“尽心知性”的诠释之中,对应关系如图1所示:

朱子“尽心知性”目的在于“诚意”,当“意不能以自诚”时,他选择按照《大学》八条目的次序,以“格物致知”达成“诚意”,从而将“尽心知性”与“格物致知”等同。在朱子这里,事物之“理”一而分殊,理内藏于物之中而不能自见,人只能“于分殊中事事物物,头头项项,理会得其当然”[3]677-678,所以需要用“即凡天下之物”[1]7的外求方式来穷理,而人心之理亦是如此,“理虽在我,而或蔽于气禀物欲之私,则不能以自见”[4]3800,“仁义之心人皆有之,但人有此身,便不能无物欲之蔽,故不能以自知”[5]2883。理不自见,心不自知,意也不能自诚,人无法通过内省的方式来确认自己的道德信念是否为真,故而想要达到“诚意”也需要借助外在手段,即以“格物致知”达成“诚意”。这一结论是朱子结合《大学》“欲诚其意者,先致其知,致知在格物”(《礼记·大学》)的文本,认为“意不能以自诚,故推其次第,则欲诚其意者,又必以格物致知为先”[5]2883。也就是说,朱子认为人可以通过探求自然万物之理(自然知识)和日用伦常之道(道德知识)来明晰德性之全貌,让自己的道德意愿趋于真实无妄,因此将“诚意”的解决方法锁定在“格物致知”上。

牟宗三曾说朱子惯以《大学》解《论语》《孟子》《中庸》,所言不虚,朱子在解《孟子》“尽心”首章时,就套用了这一诚意的外求之法:

心者,人之神明,所以具众理而应万事者也。性则心之所具之理,而天又理之所从以出者也。人有是心,莫非全体,然不穷理,则有所蔽而无以尽乎此心之量。故能极其心之全体而无不尽者,必其能穷夫理而无不知者也。既知其理,则其所从出,亦不外是矣。以《大学》之序言之,知性则物格之谓,尽心则知至之谓也。[1]349

孟子说“知性”,是知得性中物事。既知得,须尽知得,方始是尽心。……物格者,物理之极处无不到,知性也;知至者,吾心之所知无不尽,尽心也。[3]1427

孟子尽心之意,正谓私意脱落,众理贯通,尽得此心无尽之体。[4]3555

朱子认为,孟子“知性”知的是“性中物事”,是物理与心之实理的“理之全体”,对标《大学》“物格”之謂;而“尽心”则是去事物之蔽,尽心之体用,对标《大学》“知至”之谓。故“尽心知性”便是先即物而穷理,再极心之体用以扩充认知,“知性”在先,“尽心”在后。

除此之外,朱子晚年甚至将“诚意”问题与“尽心知性”直接挂搭。他在修订《大学》“诚意”章时表示,若是以“意诚”来解释“知性”似乎更为恰当:“某前以《孟子》‘尽心为如《大学》‘知至,今思之,恐当作‘意诚说。……尽心者,发必自慊,而无有外之心,即《大学》意诚之事也。”[3]1424朱子用“意诚”替代“知至”解释“尽心”,目的在于扩充“尽心知性”的工夫范围,在格致基础上将“诚意”涵摄其中,如此就可以通过“尽心知性”直接解决“意何以诚”的问题。“诚意”要求人自慊,但人无法永远保持自慊之心,随时都有陷入自欺的风险,所以朱子强调向外“格物穷理”以自我纠偏,以“即外物”的穷理方式完善自己的德性修养。朱子对“尽心知性”的诠释方法带有明显的理学特色,严守“理不能自见,意不能以自诚”的立场,将“知性”“尽心”二者相分离,强调先“知性”(“物格”之谓)后“尽心”(早年为“知至”之谓,晚年为“意诚”,但二者都在“物格”之后)的工夫次序;同时也将“尽心知性”间接划归为《大学》八条目中的基础工夫,归属于人道德认知和修养的初级阶段,是初学者的入德之门。

朱子以《大学》解《孟子》的诠释方法确有创新之处,在朱子学为主流时,鲜有人直接质疑和批判朱子的“尽心知性”思想。阳明起初亦崇尚朱子外求于物的穷理方法,深信不疑亲身实践,但经历了格竹和龙场悟道两次截然不同的体验之后,阳明的态度也从拥趸转为怀疑和批判,并与朱子走向了截然相反的路径,以内求之法来解决“诚意”问题。

在阳明看来,所谓“知致则意诚”并非以格外物反推“诚意”,而是以“致良知”使“意自诚”:

先生曰:先儒解格物为格天下之物,天下之物如何格得?且谓一草一木亦皆有理,今如何去格?纵格得草木来,如何反来诚得自家意?[2]147

知是心之本体,心自然会知:见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知,不假外求。……即心之良知更无障碍,得以充塞流行,便是致其知。知致则意诚。[2]8

阳明主张“意可自内而诚”。既然“致知者,诚意之本也”[2]294,“诚意”以“致知”为前提毋庸置疑,但阳明所致之知却是求之在我的“良知”:“‘致知云者,非若后儒所谓充广其知识之谓也,致吾心之良知焉耳。”[2]1117良知无需借助于求索外物之理,只需内求于心,即能达到“诚意”:“今于良知所知之善恶者,无不诚好而诚恶之,则不自欺其良知而意可诚也已。”[2]1118一言蔽之,在阳明这里,不自欺良知而意可自诚,意之诚在内而非外,在心而非物。

与朱子“尽心知性”的不同在于,阳明以“意可自内而诚”为前提,认为穷理之道在于心之内求,所以阳明的“诚意”之解在于“致良知”,不需要因外求于物而将“知性”“尽心”分离为“物格”“知至”之两截。且阳明认为“尽心知性”并非修养的基础工夫,而是为学为事的最高次第,即《中庸》“三知三行”中的“生知安行事”:

或生而知之,或学而知之,或困而知之,及其知之,一也。或安而行之,或利而行之,或勉强而行之,及其成功,一也。(《礼记·中庸》)

尽心、知性、知天,是生知安行事;存心、养性、事天,是学知利行事;夭寿不贰,修身以俟,是困知勉行事。朱子错训“格物”,只为倒看了此意,以“尽心知性”为“物格知至”,要初学便去做生知安行事,如何做得?[2]6

当阳明门人徐爱问及“‘尽心知性何以为‘生知安行?”时,阳明答曰:“性是心之体,天是性之原,尽心即是尽性。”[2]6可见阳明认为心性是合一的,尽心即是尽性,尽性才能知天地之化育,所以相比“存心养性”和“修身俟命”,“尽心知性”虽然在尽心三句的文本上为最前,但在为学为事的次序和境界上却是最高。阳明批判朱子解“尽心知性”之误在于颠倒了尽心三句的顺序,才会以“格物致知”的基础工夫解“尽心知性”,殊不知“生知安行事”的要求已然跨越了学者、贤人,直指圣人之境,对于还未能做到“不二其心”的初学者来说,一开始就想要达到此境界,无异于天方夜谭,容易让初学者失去目标和动力,茫然不知所措,“格物致知”之弊就在于此:“今世致知格物之弊,亦居然可见矣。”[2]54为避免朱子“格物致知”之弊,阳明对“格物”的具体意涵进行了辨析,认为物都是从心上说的,而不是向外求的:“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。……所以某说无心外之理,无心外之物。”[2]7因此,阳明选择更贴切自己内求之法的“生知安行”定义“尽心知性”,以此作为对“诚意”问题的回应。

综上,朱子“格物致知”解与阳明“生知安行”解是“尽心知性”的两种不同诠释路径,亦是道德认知与践行偏倚于外与内的两种动态,其缘由均是为了解决道德主体意愿何以真实的“诚意”难题,“意能否自诚”便成为其中的关窍,朱子、阳明因而产生了理论上的二元对立。朱子以“意不能自诚”为前提,因理被物欲所蔽而强调向外格物以穷理,故而以“格物致知”解“尽心知性”;阳明以“意能自诚”为依据,因良知“虚灵明觉”“不学而能”之特性而强调向内保全良心,故而以“生知安行”来解释“尽心知性”。从理论角度分析,朱子、阳明的观点均有值得商榷之处:朱子“格物致知”概念与先“知性”后“尽心”的工夫次序之间有着逻辑上的矛盾,阳明“生知安行”的圣人之事对“尽心知性”的主体范围有所限定。而作为宋明理学集大成者的船山,在学脉渊源上出入程朱陆王,故对朱子、阳明偏外与重内的两种诚意方法均有深思,并以“自明而诚”的修养工夫对二者“尽心知性”的诠释进行了不同角度的批判与重构。

二、批判辨正:船山以“非尽心无以知性”解构朱子

朱子“尽心知性”的诠释特色在于创造性地以“格物致知”将“知性”与“尽心”分为两截,并确立了“知性”为先,“尽心”为后的工夫次序。阳明曾对此有疑:“‘尽心由于知性,致知在于格物,此语然矣。然而推本吾子之意,则其所以为是语者,尚有未明也。”[2]53甚至表示:“朱子格物之训,未免牵合附会,非其本旨。”[2]6但阳明并未对朱子“尽心”“知性”的次序问题作出正面回应,而是走向了“尽心即是尽性”的合一论。而船山却直面朱子“知性”为先,“尽心”为后的次序问题,并对此进行了批判:“《注》谓知性而后能尽心。有说尽心然后能知性;以实(求)之,此说为长。”[6]360明确表示并不认可朱子的“知性而后能尽心”,更偏向于“尽心然后能知性”的说法,并从如下两个角度进行了辨正。

其一,船山从文法角度批判朱子“知性而后能尽心”之序。朱子曰:“‘尽其心者,知其性也。‘者字不可不仔细看。人能尽其心者,只为知其性,知性却在先。”“此句文势与‘得其民者,得其心也【此处朱子引用的《孟子》文本并非如今所见原文,但无损于朱子引证之意图。原文为“孟子曰:‘桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道,得其民,斯得天下矣。得其民有道,得其心,斯得民矣。得其心有道,所欲与之聚之,所恶勿施尔也。”(《孟子·离娄上》)。朱子以“失其民者,失其心也”得出“得其民者,得其心也”。】相似。”[3]1422朱子将“者”理解成“……的先决条件”,根据“得心是得民之先决条件”这一理解模式,“知性”也是“尽心”的先决条件,故而朱子认为“知性”应在“尽心”之先。但从文本角度来看,朱子解“者”字含义仅来源于《孟子》中一处文本,孤证单行,如此牵合附会极有可能歪曲孟子之意。因之,船山对此提出批评:“若谓知性而后能尽心,不特于本文一串说下,由尽心而知性、由知性而知天之理不顺。”[6]360在船山看来,《孟子》原文中由心到性再到天的逻辑顺序是十分明晰的,“尽心然后能知性”更贴近《孟子》的原文本意,相较之下,朱子“先知性后尽心”的文法依据过于单薄,故船山认为“尽心然后知性”之说为长。

其二,船山从逻辑角度批判朱子“知性而后能尽心”之序。他认为朱子“格物致知”概念与“知性而后能尽心”的次序之间存在矛盾:以“物格”为“知性”,“知至”为“尽心”之谓的解释无法推导出先“知性”而后“尽心”的工夫顺序。船山对朱子“尽心知性”的推理如下:若以朱子的“格物致知”为前提,“格物”一说所格者为“外物”,所穷者自然为“外物之理”,但“性岂可谓之物?又岂可在事物上能知性哉?径从知性上做工夫,如何能知”[6]360?船山之意:“性”不是“物”,是天化育万物,而寓于人的形色之中的“理”,人无法直接从外物上知“性”,只能通过“尽心”对事物“(静)而体之,动而察之,以学问证之,极其思之力,而后知吾性之所诚有”[6]360-361,如此方可达到“知至”。在船山看来:“盖格物者知性之功,而非即能知其性;……天下之理无不穷,则吾心之理无不现矣。”[7]1107格物是知性的必要过程,本身并无不妥,但是想要达到知性(诚意),就不能忽略心的内在价值,格物所格者是外物之理,还需加上心的神明之用,才能知心之理,知性之诚。反之,“若必要依注”,以“先知性后尽心”为前提,“只可云能察识吾性实有之理,则自能尽其心以穷天下之理;必不可以知性为格物也”[6]361,船山认为,在朱子“先知性后尽心”的前提下,“知性”察识的只能是“吾性实有之理”(心之理),而非“格物”所格的天下之理(即物之理与心之理的“理之全体”),因此,“知性”察识之理的指代范围小于“格物”所格之理,二者存在外延上的矛盾,是无法对等的。概言之,若以朱子的“格物致知”为前提解“尽心知性”,必然遵循先“尽心”后“知性”的工夫次序;若以朱子“先知性后尽心”为前提,“知性”与“格物”所指代的概念和内容无法对等。综合来看,船山认为,朱子的“格物致知”解必然以“尽心”为先,“知性”为后。

基于以上两个层面,船山重新审视了“尽心”“知性”的含义以及“知性”与“诚”之间的关系。船山用“自明而诚”对“尽心知性”进行了重构,“诚”与“性”的关系最为密切,只能通过“先尽心后知性”达成。船山认为,“尽心”指的是“明善”的工夫,是一种预先选择,而不是朱子所说的“知至”之境界:“尽其虚灵知觉之妙用,所谓‘明善也”[7]544,“夫明善,则择之乎未执之先也,所谓素定者也”[7]527。而“诚”是“性”的能力和属性,“盖诚者性之撰也,性者誠之所丽也……而诚无不干乎性,性无不通乎诚矣”[7]543-544。所以在船山看来,朱子的“尽心”是无法直接达到“诚”的:“尽其虚灵知觉之妙用者,岂即诚乎?”[7]544所以“尽心”成为知性之诚的必要过程:“若不尽吾心以求知,则不著不察,竟不知何者是吾性矣……‘知性之难可知,非‘尽心不能知也。”[6]360-361非“尽心”无以“知性”,“尽心”必然在“知性”之前。

总之,船山从《孟子》原文文法和逻辑矛盾两个层面对朱子“知性然后能盡心”的观点进行解构,揭示了朱子“格物致知”概念与“知性而后能尽心”次序之间的矛盾;又用“自明而诚”对“尽心知性”进行了重构,认为无论是明道还是为学,都应以“尽心”(“明善”)为先,再落于“性”上,“尽心”是知性之诚的前功,“知性”是“尽心”的最终目标,二者顺序不可颠倒。

三、诘难驳正:船山以“自明而诚”解构阳明

与朱子的“格物致知”解不同,阳明以三知三行中的“生知安行”诠释“尽心知性”,只需内求便能穷理,使“尽心知性”成为认知和道德修养之最高次第,因而阳明的“尽心知性”局限于圣人这一特殊群体,极大地限制了“尽心知性”的主体范围。基于此,船山从为学次序和穷理方式两个层面诘难阳明“生知安行”解。

其一,在为学次序上,船山对阳明以“尽心知性”为最高境界进行了驳正,认为“尽心知性”为尽心三句的基础,应在“存心养性”之前。船山曰:“贤人遏欲以存理者也,而遏欲必始于晰欲,故务‘尽心;存理必资乎察理,故务‘知性。”[7]544“存心为养性之资,养性则存心之实。故遏欲、存理,偏废则两皆非据。”[7]1110船山既以尽心知性为晰欲察理之功,又将存心养性与遏欲存理等同而论,根据“遏欲必始于晰欲,存理必资乎察理”的思维逻辑,“存心养性”作为遏欲存理的工夫论,必然以“尽心知性”(即晰欲察理)为先。故而船山认为,“尽心知性”作为尽心三句之首,在为学次序上亦是最基础的工夫,不能与三知三行中的“生知安行”相应。

其二,在穷理方式上,船山对阳明“尽心即是尽性”的内求方式进行了批驳,重构了内外兼修的穷理工夫。前文提到,阳明的“生知安行”解忽略了“尽心”与“知性”之差异,走向了“尽心即是尽性”的合一论。船山对此颇有微词,认为“尽心”为“明善”,“尽性”为“事天之效”,二者不能合一,并对阳明只重内求的方法进行了批驳:“物理虽未尝不在物,而于吾心自实。吾心之神明虽己所固有,而本变动不居。若不穷理以知性,则变动不居者不能极其神明之用也固矣。”[7]1107-1108虽然“理”在心中,但心之神明是变动不居的,若不将事物之理与心之理相贯通,仅从内心出发,无法发挥出心的神明之用,也无法真正做到“尽心知性”。值得一提的是,船山对阳明的批驳吸收了朱子学“穷物之理即明心之理”的观点,诚如陈来所说:“朱子学所主张的,穷物之理可以同时得到穷心之理的结果,但穷心之理却不能即此便穷得物之理。所以工夫全在格物穷理,而不能把工夫限定在发明本心。”[8]248相较于朱子单一格物穷理,船山对阳明单一发明本心的诠释方法给予了更为彻底的批评,并在此基础上对二者偏外与重内的穷理方式进行了批判性圆融。

由此,船山解构了阳明的“生知安行”解,提出“尽心知性”应为“自明而诚”的君子之路,改变了“尽心知性”的主体范围。船山曰:“君子学由教入,自明而诚,则以‘尽心为始事。圣人德与天合,自诚而明,则略‘尽心而但从‘诚身始。”[7]544可见船山并不反对圣人可以做到“生知安行”“自诚而明”,毕竟圣人“无欲”,不需要对理欲进行辨别、察识,即可达到“至诚”,与天合德。但船山认为“尽心知性”(上学之路)与圣人的“生知安行”(下达之路)不可通约,故而对于“尽心知性”是“明则诚”而非“诚则明”,船山有言:

道一乎诚,故曰“所以行之者一”。学始乎明,故曰“凡事豫则立”。若以诚为豫,而诚身者必因乎明善焉,则岂豫之前而更有豫哉?“诚则明”者一也,不言豫也。“明则诚”者豫也,而乃以一也。此自然之分,不容紊者也。

《中庸》详言诚而略言明,则以其为明道之书,而略于言学。然当其言学,则必前明而后诚。[7]529

若是明道,自然是“诚则明”为妙;但若是言学,则应为“明则诚”矣。船山认为“尽心知性”以先晰欲而后察理、先遏欲而后存理为过程,属于言学方面,必然是前明而后诚,而非“自诚而明”,一蹴而就。可见船山以“尽心”为“明善”和“知性之诚”的前功,以“知性”为“诚身”和“尽心知性”的最终目标,将“尽心”与“知性”分开阐述,使其分别构成“自明而诚”的两截工夫。因此,船山认为“尽心知性”通向的并非圣人之境,而是君子与天合德的必经之路。

综上,船山从为学次序与穷理方式两个层面批驳了阳明的“生知安行”解。船山不仅揭示了“尽心知性”为尽心三句的基础,而非三知三行中的最高境界;还解构了阳明“尽心”“知性”合一而论的内求方法,强调内外兼修的穷理工夫。同时船山将“尽心知性”重构为“自明而诚”的君子之路,对“尽心知性”的主体与实现方式进行了驳正:“尽心知性”的主体并非圣人,而是属于圣人以外的所有为学之人;其实现方式也并非“自诚而明”,而是“自明而诚”。

四、重构之旨:船山以“诚身”重返实学与复归圣学

船山的“尽心知性”思想本质上是朱子、阳明二者矛盾的化解之道。首先船山揭示了朱子“格物致知”概念与“知性而后能尽心”次序之间的矛盾,从文法和逻辑两个方面论证了尽心是知性的前提,解构了朱子先知性、后尽心的工夫次序。其次又以内外兼修的穷理工夫对阳明“尽心即是尽性”的内求方法进行了解构,将“尽心知性”解为“自明而诚”的君子之事,取代了阳明“自诚而明”的圣人之境,为世人指明了一条为学修养之路。但重要的是,船山对朱子、阳明的“尽心知性”思想并不只是单纯的批判,他还吸收了朱子“格物致知”的穷理方法与阳明“格心之私”的明心之道。正因为如此,船山的“尽心知性”思想最后落在对“诚身”的强调上。“诚身”统摄了外求与内求的认知实践之法,也让船山的“尽心知性”解呈现出深入辨析、理性批判、圆融合一的思想特色。

那么船山强调“诚身”的“尽心知性”思想归旨何处?不外乎两个方面:其一,重返实学;其二,复归圣学。

从重返实学的角度上说,船山认为“尽心知性”是“自明善而诚身”的过程,注重“诚身”的实践层面。在此之前,无论是朱子的“格物致知”还是阳明的“生知安行”,解决的都是“诚意”问题,但船山认为,“尽心知性”最后应该达到“反身而诚”(即“诚身”)的境界:

孟子曰“万物皆备于我矣”,此孟子知性之验也。[7]1107

“反身而诚”,与《大学》“诚意”“诚”字,实有不同处,不与分别,则了不知“思诚”之实际。“诚其意”,只在意上说,此外有正心,有修身。修身治外而诚意治内,正心治静而诚意治动。在意发处说诚,只是“思诚”一节工夫。若“反身而诚”,则通动静、合外内之全德也。[7]996

船山“知性”所对应的“诚”不仅仅是意发处所说的“诚”,而是孟子“万物皆备于我”的“反身而诚”,也即“诚身”。船山以“诚身”作“知性”之解,即在朱子和阳明所关注的“诚意”问题上,增扩了“正心”和“修身”的功夫,兼心与身,为“通动静、合外内之全德”。由此可见,船山解“尽心知性”重上学的实践积累工夫,强调崇实黜虚与经世致用,十分鲜明地彰显了船山的实学色彩。

从复归圣学的角度上说,船山理解的“尽心知性”融摄了朱子、阳明偏外与重内的认知方式,强调对“诚身”的重视,更为贴合孟子的作圣之全功。船山在训义《孟子·尽心上》首段言:

孟子极言作圣之全功曰:“人受天地之中以生,故作圣之功,必以合天为极。合天者,与天之所以生我之理合而已矣。天之所以生我者为命;生我之理为性;我受所生之理,而有其神明之用以尽其理曰心;因是而措之事为曰身:皆一致相因,而作圣之功,惟求之是而自足。”[9]822

船山解孟子“尽心知性”的终极目的为“合天以作圣”。这里需要注意的是,船山这里提到“作圣”的主体并非圣人,因为圣人本身已成圣,需要“作圣之全功”的是向圣人靠近的贤人、君子等为学为道者,所以与上文船山认为“尽心知性”的主体并非圣人这一论点是一致的。人受天所生之理为“性”,以神明之用尽其理为“心”,但人若想作圣,还需要“身”的参与。船山以“反身而诚”之实践为要,使“尽心知性”不只在“知”的层面,更注重“行”的层面,如此才能以合天为极,成作圣之功。

为开六经之生面,复圣学之原旨,船山对“尽心知性”之解不可谓不透彻,他既不赞同朱子“格物致知”理论下先“知性”而后“尽心”的工夫次序,也不认可阳明将“尽心知性”限定于“生知安行”的圣人之事,而是走出了一條“自明而诚”的君子之路,强调知性之“诚”不仅在于“诚意”,更在于“诚身”,内外兼修,崇实务本,复归圣学,深刻地彰显了船山“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”的原道精神与切近现实的时代抱负。

【 参 考 文 献 】

[1]朱熹.四书章句集注.北京:中华书局,1983.

[2]王守仁.王文成公全书.北京:中华书局,2015.

[3]黎靖德.朱子语类.北京:中华书局,1986.

[4]晦庵先生朱文公文集:卷七十三∥朱熹.朱子全书:第24册.2版(修订本).上海:上海古籍出版社,2010.

[5]晦庵先生朱文公文集:卷六十∥朱熹.朱子全书:第23册.2版(修订本).上海:上海古籍出版社,2010.

[6]四书笺解∥王夫之.船山全书:第6册.长沙:岳麓书社,2011.

[7]读四书大全说∥王夫之.船山全书:第6册.长沙:岳麓书社,2011.

[8]陈来.诠释与重建:王船山的哲学精神.北京:北京大学出版社,2004.

[9]四书训义:下∥王夫之.船山全书:第8册.长沙:岳麓书社,2011.

(编校:龙 艳)