乳腺癌患者希望水平与癌因性疲乏的关系:心理弹性的中介作用

冯秀娟,朱晟睿,崔子悦,方 姣,郑文凯*

(1.西安交通大学城市学院护理系,陕西 西安 710018;2.马来西亚理科大学健康学院,吉兰丹 100062;3.内蒙古医科大学基础医学院,内蒙古 呼和浩特 010107 *通信作者:郑文凯,E-mail:Wenkai_Zheng1003@163.com)

乳腺癌是指发生在乳腺腺上皮组织的恶性肿瘤,其发病率居女性恶性肿瘤首位,且近年来呈逐渐上升趋势[1-2]。既往研究显示,至少77.0%的乳腺癌患者会经历癌因性疲乏[3-8]。癌因性疲乏是一种与癌症或者癌症治疗有关的躯体、情感和认知上的疲乏感,这种疲乏不能得到有效的治疗,会严重影响个体对抗癌症的信心,使患者的身心健康受到极大威胁[9]。希望水平作为一种积极的心理品质,是指个体在逆境中战胜困难的信心,在正常人群或癌症患者中,希望水平较高的个体往往表现出较少的躯体和心理症状[10-12]。患者的希望水平会影响他们对治疗方式的选择,高希望水平的患者会更积极地配合治疗,从而表现出更低的疲乏感[13-16]。目前,关于乳腺癌患者希望水平与癌因性疲乏关系的研究较少。心理弹性是可以帮助个体在逆境时实现良好适应的恢复能力,也是一种积极的心理品质,既往研究显示,高希望水平的个体在面对疾病时往往表现出更积极的态度,心理弹性更强[17]。研究显示,心理弹性与癌因性疲乏呈负相关,但也有研究指出,心理弹性与癌因性疲乏中的认知疲乏维度无关[18-20]。以往研究大多从单一的希望水平或心理弹性出发,探讨其与癌因性疲乏的关系,较少将三者结合起来。因此,本研究以乳腺癌患者为研究对象,探讨心理弹性在希望水平与癌因性疲乏之间的中介作用,为寻找乳腺癌患者癌因性疲乏的干预靶点提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

于2022 年3 月-10 月,选取在陕西省三家三级甲等医院的妇科、肿瘤科、化疗科和放射科住院的乳腺癌患者为研究对象。纳入标准:①病理诊断为乳腺癌;②年龄≥18 岁;③知情同意,自愿参与本研究。排除标准:①存在认知及言语功能障碍,无法独立完成问卷;②诊断为其他肿瘤,转移到乳腺者;③合并心、脑、肾等严重躯体疾病者。符合纳入标准且不符合排除标准共368 人。共发放问卷368份,回收有效问卷324 份,有效问卷回收率为88.04%。

1.2 评定工具

采用一般资料调查表收集乳腺癌患者的基本资料,包括年龄、婚姻状况、居住地、受教育程度、家庭经济状况;采用医院病历系统收集乳腺癌患者的诊断病程、疾病分期和治疗方式信息。

采用癌因性疲乏量表(Cancer Fatigue Scale,CFS)[21]评定乳腺癌患者在过去几周的疲乏状况。该量表共15 个条目,包括躯体疲乏、情感疲乏和认知疲乏3个维度。每个条目采用1(无疲乏)~5(严重疲乏状态)分5 级评分,总评分范围0~60 分,总评分越高表明个体的癌因性疲乏程度越高。CFS总评分>18分为存在癌因性疲乏症状[9]。本研究中,该量表及各维度Cronbach’s α 系数分别为0.887、0.923、0.861和0.907。

采用成人希望水平特质量表(Adult Dispositional Hope Scale,ADHS)[22]评定乳腺癌患者的希望水平。该量表共12 个条目,包括目标选择、路径思维和动力思维三个分维度。每个条目采用1(绝对错误)~4分(绝对正确)4 级评分,其中目标选择为干扰项,不记分。总评分范围8~32 分,总评分越高,表明个体希望水平越高,战胜困难的信心越强。本研究中,该量表及其各维度Cronbach’s α系数分别为0.957、0.963、0.961和0.934。

采用心理弹性量表(Connor-Davidson Resilience Scale,CD-RISC-10)[23]评定乳腺癌患者心理弹性的水平。该量表共10 个条目,采用0(从不)~4 分(总是)5 级评分法,量表总评分为各条目评分之和,总评分越高,表明心理弹性水平越高,恢复能力越好。本研究中,该量表Cronbach’s α系数为0.915。

1.3 评定方法

参与调查的人员均接受研究背景、研究设计、量表内容、填写要求及评定标准等方面的一致性培训。调查人员利用每周乳腺癌知识宣讲会结束后的时间,在会议室进行量表评定,统一指导语,患者匿名填写问卷,填写时间约10 min。问卷填写完毕后统一回收,剔除存在漏填、错填和所有作答选项一致的问卷。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0 进行统计分析。计数资料以[n(%)]表示,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本t 检验,多组比较采用单因素方差分析,并进行事后检验。运用Pearson相关分析考查ADHS评分、CD-RISC-10评分和CFS评分的相关性;采用AMOS 22.0 构建结构方程模型,探讨希望水平、心理弹性和癌因性疲乏三者间的关系。为降低单维度变量直接作为模型变量造成的估计偏差,采用随机法将心理弹性打包成具有2 个因子的潜变量,命名为:心理弹性1 和心理弹性2。检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法,对三个量表所有变量进行探索性因子分析,共提取5个特征值大于1的因子,其中,第一个主成分可解释总变异的27.37%,小于40%,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 不同特征的乳腺癌患者CFS评分比较

324 例乳腺癌患者年龄(47.33±2.17)岁,其中,≤60 岁275 例(84.88%),>60 岁49 例(15.1%)。乳腺癌患者CFS 总评分为4~56 分[(31.24±7.36)分],检出278例(88.58%)存在癌因性疲乏。乳腺癌患者CFS躯体疲乏、情感疲乏和认知疲乏维度评分分别为(16.23±3.27)分、(9.72±2.63)分、(5.29±1.18)分,条目均分分别为(2.32±0.47)分、(2.43±0.66)分、(1.32±0.30)分。

年龄>60 岁的乳腺癌患者CFS 总评分高于年龄≤60 岁者,差异有统计学意义(t=4.141,P<0.01);初中及以下受教育程度的乳腺癌患者CFS 总评分高于受教育程度为高中者,差异有统计学意义(P<0.05);疾病分期处于转移期的乳腺癌患者CFS 总评分高于非转移期者,差异有统计学意义(t=3.124,P<0.05);仅辅助治疗的乳腺癌患者CFS总评分高于无治疗方式和其他治疗方式的乳腺癌患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 不同特征的乳腺癌患者CFS评分比较(±s,分)Table 1 Comparison of CFS scores of patients with breast cancer of different characteristics

表1 不同特征的乳腺癌患者CFS评分比较(±s,分)Table 1 Comparison of CFS scores of patients with breast cancer of different characteristics

注:CFS,癌因性疲乏量表

组 别年龄P LSD t/F 4.141<0.010婚姻状况0.394 0.708居住地2.961 0.054受教育程度3.635<0.050①>②家庭经济状况2.142 0.120诊断病程1.714 0.165疾病分期3.124<0.050治疗方式≤60岁(n=275)>60岁(n=49)已婚(n=262)离异或丧偶(n=62)农村(n=112)乡镇(n=115)城市(n=97)①初中及以下(n=153)②高中(n=67)③大专及以上(n=104)入不敷出(n=116)收支平衡(n=140)收支结余(n=68)X≤6个月(n=172)6个月<X≤12个月(n=72)>12个月(n=80)转移期(n=166)非转移期(n=158)①无治疗方式(n=30)②仅手术治疗(n=153)③仅辅助治疗(n=32)④手术和辅助治疗(n=109)CFS总评分31.33±8.17 35.00±7.31 33.32±9.33 32.63±8.83 34.41±8.73 29.25±9.60 32.71±9.60 34.62±9.66 31.63±7.34 31.04±9.32 34.86±9.44 32.08±8.61 32.82±10.09 33.59±8.53 33.90±8.22 35.87±10.74 35.09±8.66 32.02±8.83 28.59±6.87 32.16±8.92 39.78±7.70 34.04±9.63 7.420<0.010①<②<③①<④

2.3 相关分析

乳腺癌患者ADHS和CD-RISC-10总评分分别为(21.70±5.04)分和(24.55±8.49)分。ADHS总评分与CFS 总评分及各维度评分均呈负相关(r=-0.750,-0.738,-0.653,-0.680,P均<0.01),与CD-RISC-10总评分呈正相关(r=0.901,P<0.01)。CD-RISC-10总评分与CFS 总评分及各维度评分均呈负相关(r=-0.809,-0.802,-0.697,-0.733,P均<0.01)。见表2。

表2 乳腺癌患者ADHS、CD-RISC-10与CFS评分的相关性(r)Table 2 Correlation between scores of ADHS,CD-RISC-10 and CFS in breast cancer patients

2.4 中介作用

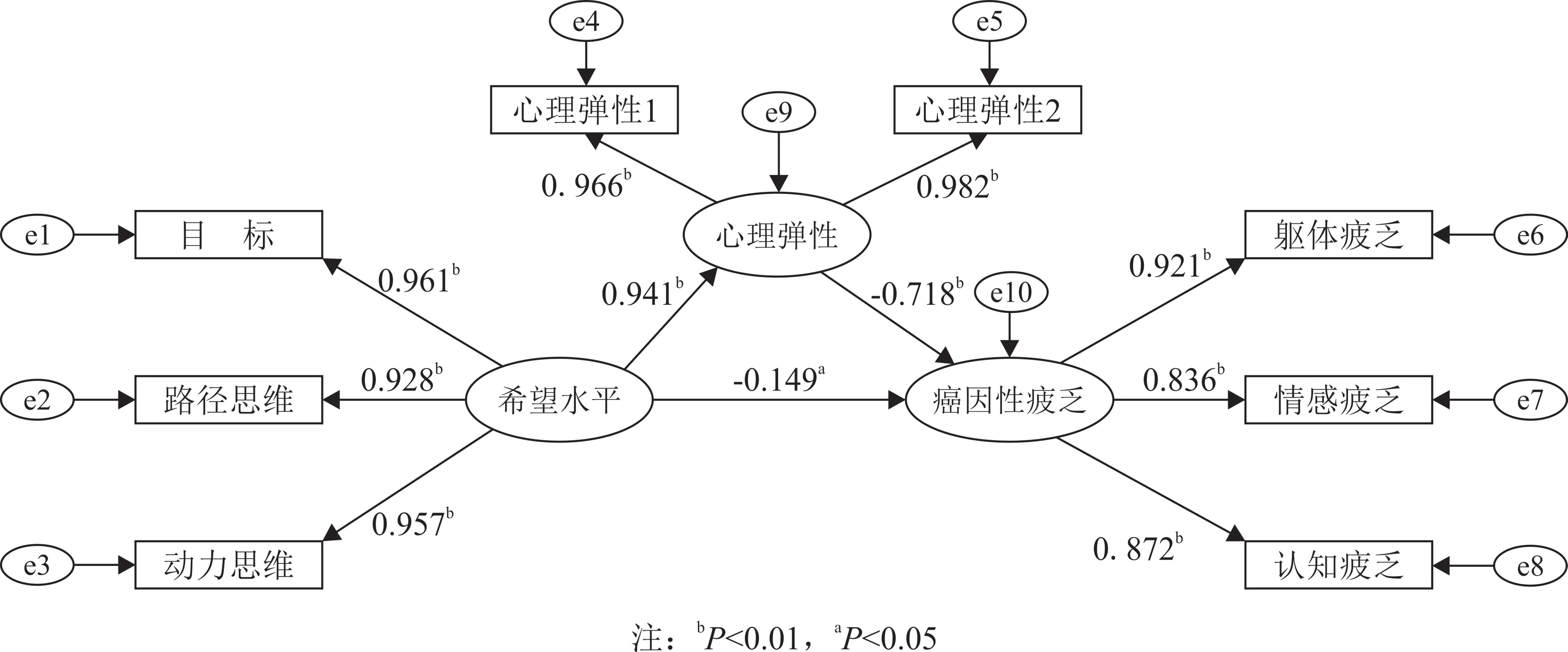

以癌因性疲乏为因变量,希望水平为自变量,心理弹性为中介变量构建中介模型。见图1。该结构方程模型拟合良好:χ2/df=1.663,P<0.05,RMSEA=0.057,GFI=0.965,CFI=0.995,TLI=0.992,NFI=0.988。

图1 乳腺癌患者心理弹性在希望水平与癌因性疲乏间的中介效应模型Figure 1 Mediating effect model of resilience between hope level and cancer-related fatigue in breast cancer patients

希望水平可直接正向预测心理弹性(β=0.941,P<0.01)和癌因性疲乏(β=-0.149,P<0.05);心理弹性可直接负向预测癌因性疲乏(β=-0.718,P<0.01);心理弹性在希望水平与癌因性疲乏之间起部分中介作用。希望水平对癌因性疲乏的总效应为-0.825,其中直接效应值=-0.149,间接效应值=-0.676,间接效应占总效应的81.90%。见表3。

表3 结构方程模型中各项效应分解Table 3 Effect decomposition in structural equation model

3 讨 论

本研究中,乳腺癌患者CFS 总评分为(31.24±7.36)分,高于王岩等[24]对乳腺癌患者的研究结果(21.96±9.72)分。这可能与两个研究中患者的治疗方式不同有关,在王岩等的研究中,75.61%的患者都在接受化疗,接受手术治疗的比例相对较少,而本研究中未接受治疗和仅手术治疗的患者占比为56.5%。在CFS 的三个维度中,情感疲乏条目均分高于躯体疲乏和认知疲乏条目均分,与王岩等[24]的研究结果一致,这可能与两个研究中的调查对象多为已婚有关,除了对抗疾病外,还要照顾家庭和子女,故情感疲乏最明显。年龄大、受教育程度低、疾病处于转移期的乳腺癌患者CFS 评分更高,可能是因为年龄大、处于转移期的乳腺癌患者病情更重,恢复较慢,故出现更多的身心症状;受教育程度低的乳腺癌患者获取疾病信息的渠道相对有限,对病情的发展及预后有更多未知感,产生更多的担忧,癌因性疲乏更重。

相关分析结果显示,ADHS 总评分与CFS 总评分及各维度评分均呈负相关。希望水平作为一种积极的心理品质,使个体有信心实现目标,与精神信仰互相关联、互相依存,在癌症的治疗中发挥积极作用。以往研究结果显示,不同样本测出癌因性疲乏与希望水平的相关关系存在差异,但大多呈现出负相关的规律变化[25]。此外,乳腺癌患者CD-RISC-10 评分与CFS 总评分及各维度评分均呈负相关,即心理弹性水平较高的乳腺癌患者癌因性疲乏程度更低,这可能是因为高心理弹性水平有助于增强患者在逆境中的心理恢复能力,帮助患者保持情绪稳定,有利于身体和心理的恢复,癌因性疲乏程度较低。ADHS 评分与CD-RISC-10评分呈正相关,希望水平与心理弹性都属于积极的心理品质,希望水平越高的个体在面对疾病时往往表现出更积极的态度,心理弹性也更高。

希望水平可以直接预测乳腺癌患者的癌因性疲乏,也可以通过心理弹性间接预测癌因性疲乏。乳腺癌患者希望水平越高,心理弹性水平越高,癌因性疲乏程度越低。这可能是因为高希望水平的个体面对癌症时,其路径思维与动力思维水平较高,对疾病的预期结果较好,从而激发自身的防御机制,表现出更高的心理弹性[26],对治疗的结果预期更好,更容易接受乳腺癌的副反应,从而表现出较少的癌因性疲乏。

本研究局限性:①本研究属于横断面研究,无法推论因果关系;②未探讨在控制人口学变量下中介模型成立的情况,使得研究结果推广受制;③仅通过问卷调查乳腺癌患者的希望水平、心理弹性和癌因性疲乏,未能对具体病情等影响因素进行探究。