大学生核心自我评价、述情障碍、社交焦虑与问题性手机使用的关系研究

陈 春 慧

(闽南师范大学 教育科学学院,福建 漳州 363000)

随着科技的不断发展,手机使用更加便携化和多功能化,在极大便利了人们学习生活的同时,也产生一种不良现象——问题性手机使用。问题性手机使用又叫做手机依赖或手机成瘾,是指个体出于某些动机而长时间使用手机,从而影响身心健康的一种现象。这种现象在大学生中尤为明显,不仅对大学生的生理和心理造成不良影响,还影响到大学生的学业。国内外针对问题性手机使用的研究主要集中在不良后果和现状等方面,个别研究探讨了问题性手机使用的影响因素,主要有家庭及情绪等因素。但目前鲜有研究关注核心自我评价与问题性手机使用的关系。因此,对大学生问题性手机使用的机制进行探讨十分必要。

一、问题性手机使用的相关影响因素

在研究核心自我评价与问题性使用手机之间的关系前,先对问题性手机使用的相关影响因素进行分析。

(一)核心自我评价对问题性手机使用的影响分析

核心自我评价是个体对自身价值或能力所持有的基本判断和评价,它包括自尊、自我效能、神经质和控制点4部分[1]。自我验证理论指出,消极核心自我评价的个体在现实中通常会采取逃避的态度,寻求消极反馈,以进一步验证否定的自我评价。Qian等人的研究也表明,低核心自我评价的大学生通常会采取逃避的态度[2]。手机拥有自由开放的社交平台和丰富精彩的游戏平台,这使得个体在虚拟世界中容易找到相对安全的避风港。当个体的自我评价比较负性时,其自我认知也相对负面,面对压力事件时更容易采取逃避的应对方式,通过过度使用手机可暂时忘却烦恼与难题。因此,消极核心自我评价可能会导致问题性手机使用现象发生。

(二)述情障碍对问题性手机使用的影响分析

述情障碍是指个体难以辨别自身及他人的情绪,存在语言描述和情感能力缺陷,且想象力减退,思维方式较为刻板[3]。消极核心自我评价的大学生在与他人沟通时通常会产生理解偏差,进而产生沟通障碍。因此,消极核心自我评价的大学生会逃避社交,久而久之产生述情障碍[4]。已有研究表明,述情障碍是问题性手机使用的重要影响因素[5]。具有述情障碍的大学生在现实生活中往往会存在表达自己内心感受和情感体验困难的现象,所以他们会尽量避免在现实生活中与人交流,而是通过手机等媒介与人沟通,以减少现实社交中产生的尴尬。因此,述情障碍是核心自我评价影响大学生问题性手机使用的重要中介变量。

(三)社交焦虑对问题性手机使用的影响分析

社交焦虑是指个体在社交情境或公开场合中出现的焦虑症状[6]。核心自我评价与社交焦虑紧密相关,这是因为消极核心自我评价者会低估自己的能力,容易受他人的情绪影响产生负面情绪,进而导致社交焦虑。同时,Wei等人的研究指出,社交焦虑与问题性手机使用呈正相关[7]。因此,社交焦虑是核心自我评价影响大学生问题性手机使用的重要中介变量。

二、关系分析的研究方法

为了探究核心自我评价、述情障碍、社交焦虑与问题性手机使用的关系,文章采用问卷调查法对福建省闽南师范大学和集美大学两所高校21个班级的925名大学生进行调查,具体调查情况和研究方法如下。

(一)问卷调查基本情况

文章采取方便抽样法对925名大学生进行匿名调查,共收回898人有效问卷,有效率达到97.08%。其中,男生452人,女生446人。大一至大四年级分别有308人、291人、159人和140人。年龄(18.72±1.28)岁。

(二)问卷分析的研究工具

文章采用核心自我评价量表、多伦多述情障碍量表、社交焦虑分量表和问题性手机使用量表对问卷结果进行分析研究。4个量表的Cronbach’s α系数分别为0.90、0.89、0.90和0.94,具有较高的信度。

1.核心自我评价量表

文章采用杜建政等人编制的核心自我评价量表[8]对核心自我评价进行分析。该量表有“我能成功地完成各项任务”“我怀疑自己的能力”和“总的来说,我对自己满意”等题项,并采用5点计分的方式计分。1~5分分别表示“完全不同意”“不同意”“不确定”“同意”和“完全同意”。总分越高,表明大学生的自我评价越积极。

2.多伦多述情障碍量表

文章采用蚁金瑶改编的多伦多述情障碍量表[9]对述情障碍进行分析。该量表有“我难以描述我对别人有何感受”“即使是对亲密的朋友,我也难以表达我内心深处的感受”和“我有些难以识别的感受”等题项,并采用5点计分的方式计分。1~5分分别表示“完全不同意”、“基本不同意”、“既不同意,也不反对”、“基本同意”和“完全同意”。总分越高,表明大学生述情障碍越严重。

3.社交焦虑分量表

文章采用Fenigstein等人编制的社交焦虑分量表[10]对社交焦虑进行分析。该量表有“当有人看着我时,我干活总是出乱子”“我发现同陌生人谈话并不困难”和“一般来说,我是个害羞的人”等题项,并采用4点计分方式计分。1~4分分别表示“一点也不像我”“有一丁点儿像我”“有些像我”和“非常像我”。总分越高,表示大学生社交焦虑越严重。

4.问题性手机使用量表

文章采用Bianchi和Phillips编制的问题性手机使用量表[11]对问题性手机使用进行分析。该量表有“我的朋友和家人抱怨过我对手机的使用”“有一段时间没有查看自己的短信微信或是没有打开手机,我就会感觉焦虑”和“我经常迟到或影响睡眠就是因为我在不应该专注手机的时候玩手机”等题项,并采用5点计分方式计分。1~5分分别表示“完全不符合”“有点不符合”“一般”“有点符合”和“完全符合”。总分越高,表示大学生问题性手机使用越严重。

三、关系分析的研究结果

文章运用SPSS 25.0对以上4个量表结果进行描述性统计和相关分析,运用PROCESS宏程序的模型6检验链式中介效应,并使用PROCESS宏程序自带的非参数百分位Bootstrap法检验模型的有效性,得到如下研究结果。

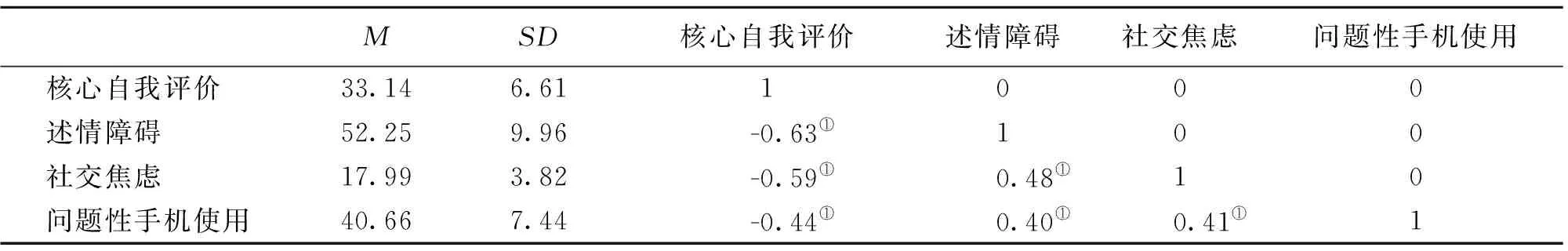

(一)各变量的描述性统计与相关分析

表1为变量的描述性统计与相关分析结果。从表1可以看出,大学生核心自我评价与述情障碍、社交焦虑和问题性手机使用的相关系数分别为-0.63、-0.59和-0.44,表明变量间呈显著负相关。述情障碍、社交焦虑与问题性手机使用的相关系数分别为0.40和0.41,表明变量间呈显著正相关。相关系数显著表明可以进行下一步的链式中介分析。

表1 描述性统计与相关分析

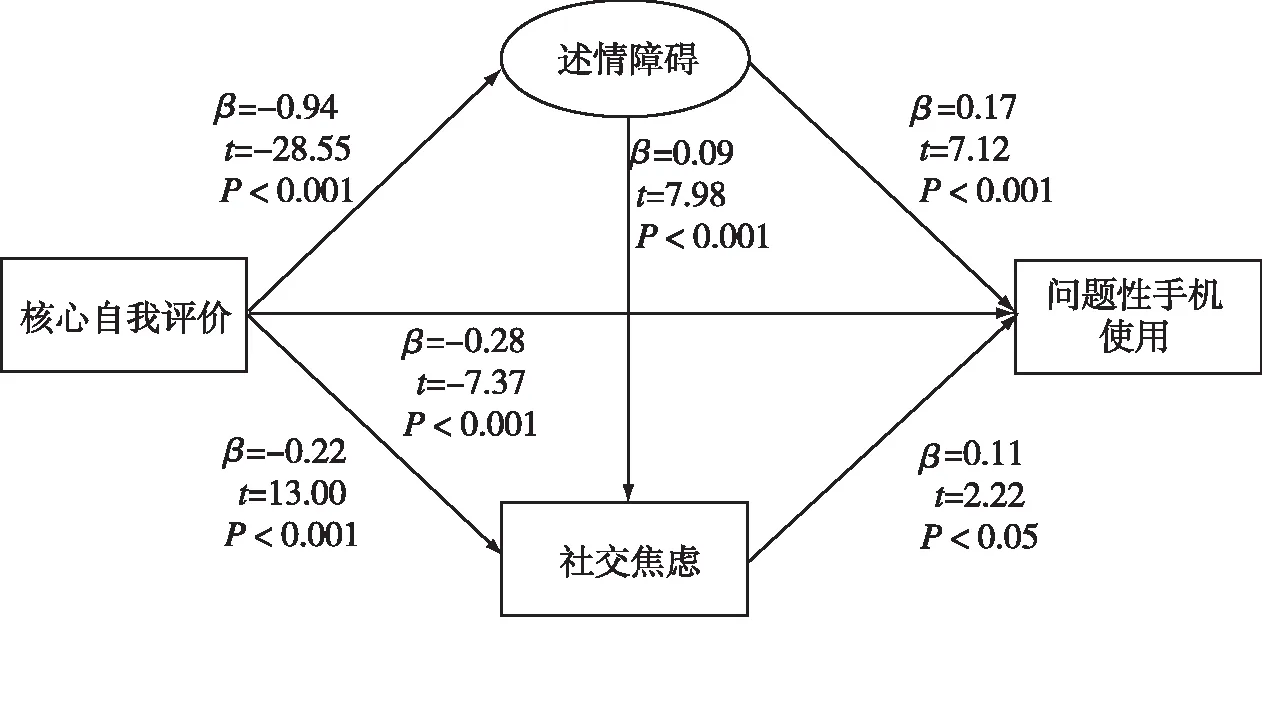

(二)述情障碍和社交焦虑的中介作用分析

文章运用PROCESS宏程序模型6进行链式中介检验,探究各变量的关系及其影响机制,并使用偏差矫正的非参数百分位Bootstrap法检验述情障碍与社交焦虑在核心自我评价和问题性手机使用之间的中介效应(图1)。结果显示:大学生核心自我评价显著负向预测述情障碍、社交焦虑和问题性手机使用;述情障碍显著正向预测社交焦虑和问题性手机使用;社交焦虑显著正向预测问题性手机使用。

图1 核心自我评价、述情障碍、社交焦虑与问题性手机使用的中介检验结果

表2为Bootstrap法的中介效应检验结果。从表2可以看出,3条中介效应的路径分别为:核心自我评价→述情障碍→问题性手机使用、核心自我评价→社交焦虑→问题性手机使用和核心自我评价→述情障碍→社交焦虑→问题性手机使用。中介效应可信区间均不包含0,说明3条路径均达到显著水平,存在中介效应,即述情障碍和社交焦虑在核心自我评价与问题性手机使用之间均起到了中介作用。同时,述情障碍和社交焦虑在核心自我评价与问题性手机使用之间也起到了链式中介作用。3条路径中的中介效应占总效应的比例分别为19.25%、22.31%和2.08%。

表2 Bootstrap法的中介效应检验结果

四、研究结论与对策建议

基于以上研究结果,围绕核心自我评价、述情障碍和社交焦虑3方面提出针对性的政策建议,以减少大学生问题性手机使用。

(一)研究结论

通过以上研究结果可以看出,核心自我评价显著预测问题性手机使用,即消极核心自我评价的大学生经常采取负性的视角看待自己,容易出现问题性手机使用现象;述情障碍和社交焦虑在核心自我评价与大学生问题性手机使用间都具有中介效应。同时,核心自我评价可以通过述情障碍以及社交焦虑影响问题性手机使用。

(二)对策建议

一方面,学校应注意识别并关注消极核心自我评价者,通过设置心理健康课程内容、团体辅导和素质拓展等形式培养大学生积极的核心自我评价,减少问题性手机使用。另一方面,在对大学生问题性手机使用进行干预的过程中,要特别注意高述情障碍和高社交焦虑的学生。对高述情障碍的大学生,应加强情绪识别能力和情感表达能力的训练,引导其改善述情障碍带来的不良适应,以降低社交焦虑和问题性手机使用的风险。对高社交焦虑大学生,应采取认知行为疗法以培养其适应性认知行为模式和积极心理素质,进而达到防治问题性手机使用的目的。此外,社会和家庭层面也要高度重视,通过家庭教育和社会教育等多元方式提升大学生情绪调节能力,进而减少问题性手机使用。

通过对问题性手机使用的相关影响因素进行分析,发现核心自我评价可以通过述情障碍以及社交焦虑影响问题性手机使用。因此,学校、家庭和社会3方要形成合力,积极关注大学生问题性手机使用现象。并采取相应措施对大学生问题性手机使用进行预防和干预,引导大学生培养自律意识,使他们在享受智能手机为学习和生活带来便捷的同时,养成健康向上的生活习惯。