反身性实践:设计人类学的一种方法论

朱文涛 魏 洁(通讯作者)

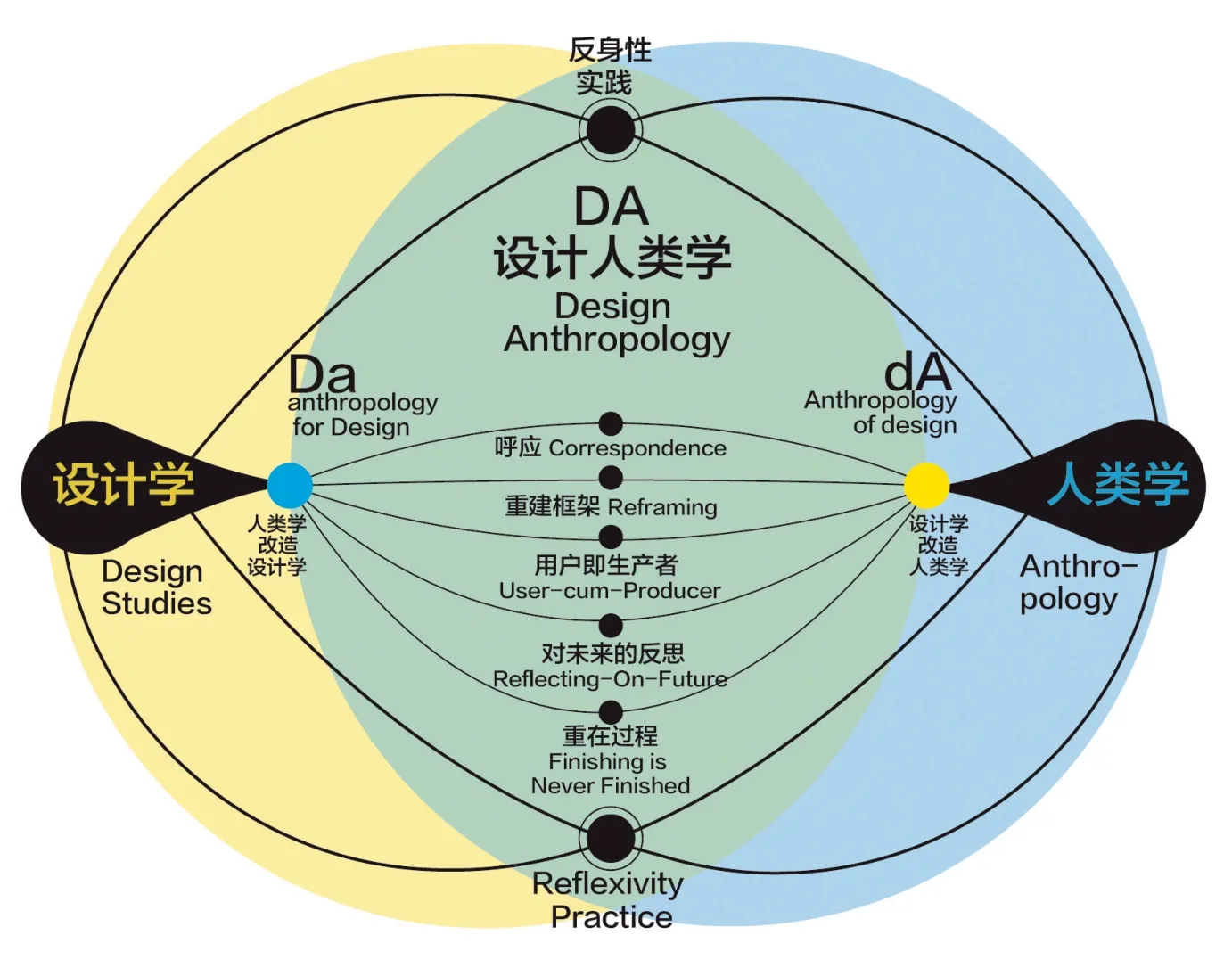

人类学(anthropology)与设计学(design studies)有着互为渗透的研究领域,但两者又有着完全不同的学科定位,两者的交集是否就是“设计人类学(Design Anthropology),又如何界定其交集领域,这一问题一直争论不休。2012年,丹麦设计人类学家温迪·甘恩(Wendy Gunn)试图以三个层次廓清两门学科交集关系之整体面貌①:其一是归属于人类学的dA /Anthropology of design (小写的设计,大写的人类学),设计成为人类学的研究对象,其理论贡献主要在人类学;其二是归属设计学的Da / anthropology for Design (大写的设计,小写的人类学),人类学为设计服务,应用人类学方法贡献于设计学;其三是DA/Design Anthropology(大写的设计,大写的人类学),强调两个学科并重之关系,将两个学科的知识与目标形成整合。

甘恩的分类将设计人类学(DA)确立为一个新兴的独立学科,在此设计学与人类学相互呼应,平等对话与融合,日渐被学界接受。近来国内学者张朵朵对这一学科谱系进行详细梳理,提出设计人类学已呈现一种“超学科(Trransdiscipline)”的趋势与共识②。由此进一步探讨的关键问题是:设计人类学(DA)究竟具有怎样的认知目标与框架,能够让“设计学”与“人类学”平等并重的对话,又融合在一起,形成独立的学科形态?作为一种“超学科”,其又有着怎样特定的方法理论与原则,能够系统指导具体实践?这些问题正是本文试图探讨之主旨。

一、设计人类学的本体论:一种反身性的知识风格

设计人类学以新兴学科的面目出现,意味着形成更具更新意义的知识生产,丹麦人类学家托恩·奥托(Ton Otto)和设计学者蕾切尔·夏洛特·史密斯(Rachel Charlotte Smith)提出设计人类学具有一种独特的“知识风格(style of knowing)”,得到广泛关注。“风格”一词,来自加拿大哲学家伊恩·哈金(Lan Hacking,1936~2023)用来评判某一领域是否引入“新鲜之物”,形成新的知识生产方式。③“知识风格”的形成条件:一是出现“外在”新内容,包括对象的新类型、判断证据的新方法;二是具有“内在”的稳定模式和规律,发展形成本体论、认识论的新空间。

奥托认为设计人类学引入的“新鲜之物”来自人类学和设计实践的实验性整合,包括参与式的田野工作、反思与行动的循环、互动游戏与情境表演的工具,各方关系的协同合作产生概念与原型等,新的实践内容指向一种新兴的理论范式。

我们还可以从学科“内在”的本体论去认识其知识生产方式。设计人类学(AD)要求设计学和人类学两端并重,逻辑上就需要与两门学科各自理论传统形成差异,才能体现设计人类学本身风格。不少学者分别从人类学和设计学各自立场出发,来分析AD与两者传统之明显差异,并产生两种不同看法。从这两种声音中,我们可以进一步对设计人类学的本质进行思考。

第一种是以英国科技人类学家露西·萨奇曼(Lucy Suchman)为代表,她批评设计界普遍存在过于乐观和高估自己的创新与变革方法。她认为人类学批判性传统和潜力应该迁移进入设计和技术创新世界中,以分析现代社会变革的特定模式。她曾明确提出,设计对于人类学而言是有问题的对象,需要建立一种“批判性设计人类学”④。

第二种是以美国社会人类学家乔治·马库斯(George Marcus)和英国人类学家蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)为代表,他们认为应该通过设计学来改造人类学,反思人类学的传统。人类学也从当下的、过去的洞察转向一种面向未来价值。英戈尔德将设计人类学视为一种“设计学意义的人类学”⑤,也是设计学的实践介入而形成人类学的自我批判。

无论是“人类学改造设计学”,还是“设计学改造人类学”,都体现两者是通过对方进行自我反思的实践,设计人类学的实践认知,产生于人类学与设计学互动的自我批判。我们可以进一步明确两者互为对象、互为改造的关系是一种“反身性实践”的稳定模式,以区别于传统人类学和设计学的理论体系,形成独特的知识风格(图1)。

图1:设计人类学学科“独立性”之反身关系

如何理解“反身性”?“反身性”一词译自英文“reflexivity”,其本意是“反向弯曲”,在现代人文社科领域中成为常见术语概念,具有“自我指涉”(selfreference)或“自我反思”(self-reflection)的含义,但与一般的反思(reflection)有所差异,是涵盖更具结构性的一种自我反思活动⑥。瑞典管理学家马茨·艾尔维森(Mats Alvesson)认为:反思研究是从某一支配性层次对其他层次进行反思;而反身性研究是一种“元理论的反思”,指两个或多个层次之间的彼此相互影响、转化或批判,而不让其中任何一个方面处于支配地位。⑦

理解“反身性”概念在于两点关键:一是“自反”,强调原有正向结构的反向投射,比如从“他者”理解“自我”,以“手段”去认识“目标”;二是“循环”,反向与正向结构形成一种动态张力关系,构成不断循环过程,例如从“客体”影响“主体”再反馈到“客体”。这一相对主义的动态知识框架,有助人们探索社会生活中个体行动与整体社会结构、主体与客体之间,历史与现实之间深刻而复杂的内在关联。 反身关系是对设计人类学学科的本体认知,根植于人类学与设计学的相互指涉和反思,并体现在具体实践活动中。

甘恩分析欧洲的设计人类学趋势,提出五个关键词:呼应(Correspondence)、重建框架(Reframing)、用户即生产者(User-cum-Producer)、对未来反思(Reflecting-0n-Future)、重在过程(Finishing is Never Finished)。这五点更为具体的体现“反身性实践”的特征。

首先,“呼应”与“重建框架”强调的是两个学科之间互为呼应,以反身性来突破原先路径重建框架。人类学的田野工作成为探索设计问题的场域,设计学的实践干预成为人类学对社会关系的重新理解。

其次,“用户即生产者”体现的是设计人类学中主客体的反身性。设计研究者以参与式观察方式进入现场,主体身份转变为用户客体,通过参与式设计,用户客体也成为设计的主体。

再次,“对未来反思”体现时空延展中的反身性。设计学是未来导向,人类学长于解释过去,设计人类学是通过对过去的诠释建立行动未来的可能。正如甘恩所言,设计人类学“在塑造未来的过程中,我们唤起了使这个未来成为可能的过去”⑧。

最后,“重在过程”有着更为丰富的反身性内涵。20世纪后期,科学知识社会学(SSK)中的反身性批判思潮,解构了一个“绝对客观性结果”的科学技术,发现了一个“相对主体化过程”的科学技术的历史。⑨技术与社会相互建构的反身性批判思潮,启动设计人类学由“结果”向“过程”的转向,设计不再仅仅视为“物”的结果,而是其与环境条件不断反馈的“行动”的过程。

“反身性实践”是五个特征共同体现的知识风格,也实现设计学与人类学的并重融合。我们由此进一步将设计人类学分为主体、概念和行动三个反身性的循环实践环节(图2):

一是主体的反身性:研究者在具身场域的参与中转变主体身份,建立人类学的设计观察。

二是概念的反身性:以过去和未来的视野延展、多元的权力或多边的利益关系,对现有设计概念进行反思。

三是行动的反身性:以设计经验与过程对关系结构持续干预,实践新的人类学场域。

主体形成概念发起行动,行动又改造主体,三个环节循环延续,建构起人类学与设计学嵌合呼应的动态结构。“反身性实践”是对设计人类学的本体认识,也成为一种可操作实践的方法论。

二、主体的反身性:设计者亦是使用者

人类学田野工作与扎根理论(Grounded Theory)相关,强调研究者在研究前不应进行任何目的与理论假设,而直接进行实地观察和收集,建立对文化复杂关系的全貌认识。如果以设计目标来主导田野工作的效率或是设计者只通过提供的民族志进行决策,往往很难避免主体视角的固化,从而缺乏对文化全貌观的反思。

主体反身性为“设计民族志”提供了新视野。法国社会学家皮厄尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu,1930~2002)对主体的反身性研究的要求是“嵌入”和“习惯”,研究者被认为是“嵌入”社群中的,在竞争与权力的特定关系中形成群体行为的“习惯”⑩。 萨奇曼以此在设计人类学中引入“情境行为”(situtated action)这一概念⑪,情境行为不仅塑造个人的感官与主体经验,而且在彼此之间形成的主体间性的经验。设计者就不能将田野工作交给人类学家,而是应该与人类学家共同协作进入场域中进行观察。

扎根理论的另一种理论来源符号互动论,其核心讨论的问题就是“自我概念(self concept)”,主体从根本上说是在符号的互动过程中产生自我的意义,从而在田野工作中建立对主体的反思。英戈尔德提出更为具体设计人类学的“主体管理”方案⑫。将用户定义为始终自主发展技能、以不同方式构思与设计的从事者,通过挑战消费的用户概念重建设计与生产的主体性。

设计人类学的主体反身性有两种实践方式:一是进入田野中的“参与式观察”;二是以民族志的材料对场景进行模拟重建,进一步完成主体间性的“视域融合”。

1、田野中的参与式观察

“参与式观察”(Participant observation)是设计人类学田野工作的首要方法。研究者密切的参与到特定人群的生活场域中,在感知与互动中与他们建立亲密的关系。这一方法根植于梅洛-庞蒂的具身观念:我们的认知来自具身的经验,让身体变成了“我”。

“参与式观察”不再是主体凝视对象的观察,而是主体成为客体的反身性自我观察,这需要研究者在群体里找到某个角色身份,逐渐学会以这一角色身份去观察和感受事物,让研究者成为学习者,被研究对象所教导和塑造。参与式观察的学习过程与记录描述为目的的民族志有了根本差异,发展出对设计反思的潜力。

南丹麦大学的凯尔·基尔伯恩博士(Kyle Kilbourn)将病人作为医护实践的开发者,提供一个医学场域中进行参与式观察的设计案例⑬。对慢性医护更感兴趣的并非医护而是病人,设计研究者不再将自己代入医护视角,而是作为病人去思考如何改善医护设计,病人会更细致的体察透析机的“哗哗”声,或是在自己手臂上找到静脉,对血糖保持敏感等等,这种自我身体的意识定义了医护中最应关注到的设计痛点。参与式观察让人们意识到内化体验中的创新潜力,医护设计在于形成主体内化的过程,而非对象化的系统创新。

2、情境模拟的视域融合

设计人类学还需要情境模拟的“工具箱(toolkit)”来促进田野工作成为设计行动的有效资源。基尔伯恩提出三种工具⑭:第一种是“知觉同步”(perceptual synthesis)。成员们对田野工作的视觉及非文本材料进行挑选、串联和解释,重回场景中共同关注到关键和特定行动,转化为具体的立场;第二种是“经验并置”(experience juxtaposing)。回忆场景中的角色和经验,并与当下经验进行并置比较,思考场域如何塑造人们的潜在经验;第三种工具是“潜在关系”(potential relationing)。模拟场景布置角色表演的舞台,通过合作性的戏剧表演建立场景中的潜在关系,展现一个凝聚矛盾的叙事,突出了事件的社会性,成为设计机会的框架。

丹麦学者乔西姆·哈尔斯(Joachim Halse)在一个关于废物处理的设计项目中,就采用这三种工具的整合⑮。研究团队在工作坊中对田野调查的现场照片、草图和视频进行整理,模拟再现购物中心的日常节奏与发生的故事,然后通过游戏让所有参与者对材料进行重新叙述和经验连接,最后通过六个玩偶来扮演角色拍成故事视频,展示团队对未来废物处理实践的想法如何随着时间推移对特定人群的行为和思想产生影响。

设计人类学的工具箱让田野工作经验与潜在的概念思考重建连接,目的是让团队的视角更加凝聚,建立不同参与主体之间“视域的融合”。正如德国哲学家汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer,1900~2002)认为“理解”不是主体对客体的认识,不同的研究者与研究对象都有各自的视域,理解的达成是不同主体通过互动实现视域融合的目标。

三、概念的反身性:时空维度的结构关系

设计学与人类学的融合,还在于形成连续的“时空”维度。设计人类学的目光是移向未来的,但对过去的探讨成为未来的关键部分。从过去到未来更广阔的时间跨度,避免了设计实践的浅薄和短视,如萨奇曼所说,这是一种对设计师“狂妄”的抵消⑯。

冈恩进一步明确:“设计人类学关注的在过去、现在和未来三者之间建立部分联系,你现在所做的即是过去的一个愿景,以便向未来迈进。⑰”如果我们对过去的认知来自诠释与分析者的视角,当下的研究则是挑战和批判者,未来的导向则视为实践和建设者,那设计人类学的任务就位于实践者、挑战者和诠释者的交叉框架中。解释提供批判,批判产生实践,实践形成解释,在三者的多重反身关系中逐渐创构设计概念。

设计人类学针对时间维度变化的同时,也明确对应变化的研究对象即是空间维度的结构性关系,就是社会场域中人与人,人与物在空间中如何组织起来运作的关系,是由权力、利益、权利与道德等各种内在力量所维系。设计活动以具体的物化方式干预或改造这种关系,人类学又随时对设计所干预的关系进行观察和解释。由此,设计置于行动的社会语境中,并保持一种“特异性”(specific constructs )的文化批判和反思。英国设计人类学家亚当·德兰赞(Adam Drazin)就对此专门探讨,他认为设计概念具有时空维度的反身性,作为一种流变存在,来自社会文化生活各种关系的反复“震荡”,因而,他将设计概念定义为“具有特定物质和时间属性的文化特异性的建构”⑱。

设计人类学对社会关系的“震荡”,来自建构设计概念的物质性与批判性,这需要设计师与人类学的协同,以“内在”(特殊)与“外在”(普遍)的解释方式作为基础。从“内在”揭露人们潜在的互动关系与运作,其反映的不是一种宏大叙事,是在日常细微的物质生活中呈现。当认清关系结构之后,人类学家需要跳出原生视角,以“外在”普遍意义的结构主义对关系本质进行剖析,从中对利益可持续、利益相关者、阶层、性别、族群等政治权力关系建立反思,以发展设计概念对结构

1、多方利益的未来分析

关系结构中,普遍关注的是对经济利益的考量,一个产品以商品形式变成人们的物品的过程中,在成本与收益上有着更多方利益关联,除了技术、销售、产业、服务、经营、出版等上下游市场利益方,还外溢形成消费、社交、舆论、环境等相关社会利益。正如德国哲学家狄奥多·阿多诺(Theodor Adorno,1903~1969)曾提醒过:产品的设计(design of a product)与产品中的设计(design in a product)密切相关。⑲意思是设计活动不只在产品制造本身,而是在产品整个生命周期中,不同环节与情境的利益关系都可以对产品提出相应设计要求。

设计人类学更为重视经济与道德关系的利益平衡,通过深入在地社群或小型经济团体进行田野观察,对现有规模化的市场机制进行反思,探索适应当地环境更具道德价值的互惠经济形态。例如在全球化农业经济的商品链中,依赖遥远市场的小农常常暴露在更大风险之中,设计人类学家就在关注小农经济关系的公平贸易,提出“伦理消费”的诉求,以可持续性、人文价值的公共利益为考量,利用设计增加伦理的市场附加值,推动当地人们选择购买小农商品,建立起互惠性的道义经济。台湾一家“生态绿”社会企业选择当地的“咖啡”资源,以“公平贸易的咖啡馆“为设计概念,为经营者和消费者提供更好的信誉价值,让小农、厂商、消费者和当地环境之间形成一种永续正向循环的利益链。⑳

2、权力结构的当下反思

设计人类学关注到后殖民主义等深层隐秘的文化权力结构。澳洲设计人类学家唐瑞宜(Elizabeth “Dori” Tunstall)是全球第一位设计学院的黑人院长,她批判IDEO等公司仍遵循西方设计创新的霸权模式,试图以设计人类学来建构一种去殖民化的方法论、以一个原住民数字化艺术项目来践行这些原则。澳洲原住民的艺术市场中,经营者、买家和观众都在不平等语境下对原住民的视觉语言进行挪用,这种商业化也是对原住艺术家的剥削。她通过数字技术将原住民的故事叙述嵌入他们的艺术中,并活化为社区群体的一种文化纽带。㉑这一项目通过新的技术和服务将审美对象重新回到前工业化的社会角色,利益最大化的返还到原住民创作者及其原生的社会土壤。

性别权力平等也是常见的设计人类学探讨的关系议题。女性主义尽管有着各种认识,但核心观点仍具有一致性,就是认为性别(Gender)是一种社会权力关系,而对所谓“性别”本质主义有着强烈批判意识。设计人类学在各种社会场景中不断发现性别政治与刻板偏见,从而发展出设计概念对主导的性别结构进行挑战。瑞典设计学者卡琳·恩伯格(Karin Ehrnberger)长期对此进行研究,在TEDx大会上,她通过对两种常见的家用工具电器—电钻和搅拌机的产品语意与使用情境的分析,展现在日常生活中无意识的性别表演,形成强化刻板性别关系的力量。她进一步通过对妇科检查椅的不合理设计形成“男科检查椅”的设计概念,㉒这一奇特的产品揭示的是医学检查中普遍隐藏的性别与阶级关系。

四、行动的反身性:设计的过程与翻转

设计人类学还提出对设计手段与目标、过程与结果的反身性思考。蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)说过“作为事物的创造者和发明者,设计师其实就是一个骗子”㉓,这一断言虽然耸动,却也让我们重新思考设计的主体、目标和手段。他所言之意是:设计并不只是寻常认知中由设计师提出完美的目标来创造新事物,实际上设计是由任何人以即时性目的所进行的不断积累的探索手段。

英戈尔德进一步以科学思想史上曾经出现的“智能设计论”与“生物进化论”的争论对此进行类比解释。西方学者曾困惑于像眼睛这样复杂器官是如何形成的,因而提出“智能设计论”,认为有一位万能造物主设定好完美目标以理性智能的手段,才能设计出如此精密的作品;而达尔文的“生物进化论”却恰恰相反,其认为没有设定好的目标和万能的设计者,任何复杂生命体都是在不断适应性的变异积累中演化形成。“进化”在科学上战胜了似乎更符合“常识”的“智能设计”,这带给我们对“设计”同样的反思。不仅设计活动不应被精英化的“设计师”所垄断,同时也不应该试图把设计与制造进行区别,认为设计者设定形式目标,而制造者负责工艺手段 。“设计”活动是如同适应演化一般,是在物质环境中利用灵活的实践优势不断干预的过程。

设计人类学的研究视野中,设计不再是展现“蓝图式”的目标导向,而是不断展现即兴创作的手段。设计行为还原到生活实践中,也带来对设计过程与结果的反身性思考,设计如果不再以工业化导向为“结果”,也就被视为人与环境多样化塑造的“过程”。设计问题是边“做”边“解决”,通过目标和手段相互调整、更替和转化来完成。

设计人类学对传统设计机制的反身性探讨,具体体现在两个方面:一是强调实践的过程和行为的参与。设计不以物质实现为结果,而是以物质干预人们的行为过程,让更多人即兴参与共同创新,以推动社会连接与行动能力;二是对设计精英主义的翻转。设计虽然需要专业性和职业化,但不意味着精英垄断设计权力,设计也是由下而上的行动主义,注重具体经验和地方知识,以文化内部的视界聚集行动者的利益,对精英与权力者的现有模式进行挑战和翻转。

1、参与式行动设计

以人类学的反身视角,设计被视为一种持续的动态过程,从中反映出对于经验的敏锐度和即兴能力,这一特征充分体现在斯堪的纳维亚地区最早探索的“参与式设计”(participatory design)中。南丹麦大学的森德堡研究中心(SPIRE)由大学学科、设计团队和工商企业组织形成,一直是参与式创新设计的典范。参与式设计项目挑战了设计的传统角色与机制,强调了两种设计参与方式:用户驱动的参与多方协作的参与。

南丹麦大学的梅特·吉斯莱夫·凯耶斯加德(Mette Gislev Kjærsgaard)研究如何重新审视游戏设计中的用户参与。她曾作为重要成员开展一项“身体游戏”的设计项目,应对日益显著的儿童肥胖问题。她通过对游戏发生的田野调查材料,反思现代游戏的公式化机制,认为应将儿童理解为“游戏的设计师”而不只是“游戏的消费者”,游乐场不是游戏程式的集合,而是提供更多的开放性的反馈。㉔参与式设计的游乐场在于支持儿童在自主游戏中的开发行动,成为一个表演和发展游戏活动的平台。同时,设计团队中不同背景的参与者,也让设计师放弃一些控制权,重构设计团队与用户的关系。SPIRE研究中心没有用规定性的创新方案来结束设计过程,设计原型也是不完整的,旨在作为即兴发展的推动者,对复杂生活场景保持一个持续活跃的设计合作过程。

2、由下至上的设计翻转

设计人类学以反身性实践发掘设计转型的潜力,带来设计概念、实践、话语与权力传统结构的翻转,体现在两方面:一是对设计行为的重新认识,设计不再视为逻辑完整的理性构想,而来自身体经验与物质感官,是即兴、拼贴等介入与干预的过程;二是对设计主导权的翻转,设计权不应由政府和精英所垄断,情境中的民众应具有普遍意义的设计自觉,成为一种争取权利的行动。

美国设计师杰米·华莱士(Jamie Wallace)通过对设计行为的人类学观察,看到设计活动有着完全不同于工程、艺术和科学的实践方式,他将设计行为的细节过程以一种“材料乐谱”(material score)的符号形式记录下来,从中发现设计并不是发生在设计师头脑中纯粹的思考与认知过程,而是大量依赖物品接触以及身体经验与技能的参与㉕。以人工制品为中介的关联与转换是设计创新的潜力,这也翻转了设计是由观念、思想意识出发,构思蓝图到物质实现由上而下的结果。设计学与人类学一样来自大量经验和物质接触,是自下而上物质交互与即兴的过程。

设计理性功能主义传统维系着政府、产业与专家具有自上而下设计主导权,而这将在设计人类学中得到翻转。美国人类学家阿图罗·艾斯科巴尔(Arturo Escobar)以人类学的想象重新探讨设计的本体性(Ontological Design),以人为中心的设计自觉,让每个人都成为设计者,自下而上的行动主义中的公共意识与权利抗争,推动设计权力的转型。㉖官方主导公共环境的设计模式长期盛行,然而行政决策不仅滞后,固定的目标导向往往会破坏在地社会的连接。台北的宝藏岩眷村聚落曾因破落在九十年代面临被政府拆除,台湾大学建筑与城乡所对当地民众深饱同情,联合各方团体推动重建计划,他们开展田野工作记录村民想法,以参与式设计方式保留家族记忆,同时规划艺术社群自主进驻发展设计,自下而上发动的社区营造,让村落生态与商业共生,翻转成为台北最有特色的人文景观之一。

结语:反建制的方法论

方法论是基于某种核心观点与价值,规范某一既定学科的方法原则与逻辑框架。从时间的“过程性”、行动的“对抗性”、价值的“非殖民化”等不同观点出发 ,学者对设计人类学的方法论有着各种探讨。本文延续美国哲学家唐纳德·舍恩(DonaldSchÖn,1930~1997)和英戈尔德的思路,㉗进而提出“反身性实践”作为设计人类学的方法论原则:这一原则确立了设计学和人类学互为对象的反身性循环结构,由此形成其独立学科的“认知风格”;这一原则也强调了研究的主体间性、概念的时空维度、设计的过程性,形成具体可操作的方法框架。

对于人类学与设计学,这一方法论体现了突破其各自学科传统的“反建制性”,让静观阐释的人类学提供行动的方式,让目标导向的设计学反思行动的价值。以设计人类学家的视角,设计创造性的提供方案同时也在“反身性”制定规则,每一个设计都会发展为某种“建制化的负担”,如同餐具的设计也在建构饮食的规制㉘。反身性的实践在知识系统上不再主张某种绝对意义,而有着深刻的相对主义,制度的价值在设计的“建构”与“解构”中流动,对技术化、全球化、消费主义等日益膨胀的建制化,形成充分批判的潜力。“反建制”的方法论根植于世界的复杂性与未来可能性,设计并不旨在于规划宏伟蓝图,而是以反乌托邦的视角在实践中自我审视。

设计人类学的实践普遍在北欧国家开展,与其民主设计的传统密切相关,反身性实践对惯性系统挑战的同时也与社会进步目标相匹配。 当前中国无论在社会还是学科层面,都处在打破传统建制的大变局中,设计人类学提供了一种整合社会科学知识与实践体系想象,让设计创新不再受制于行政与商业的传统力量,而是根植于人之多元性与生活的重新定义,同时让设计活动更多地承担变革社会责任。社会(人类学)和行动(设计学)是处在不断地彼此反身对映与推动过程之中,改变设计的建制也意味着改变中国社会未来的形貌。

注释:

① Gunn,W.,Donovan,J.,“Design Anthropology:An Introduction”, in Gunn,W.and Donovan,J.,Design and Anthropology, London:Routledge, 2012, pp.1-18.

② 张朵朵、李浩:《迈向超学科融合:设计人类学的知识谱系研究》,《艺术设计研究》,2022年第6期,第56-63页。

③ Otto,T., Smith, R.C.,“Design Anthropology:A Distinct Style of Knowing” in Gunn, W.(eds.),Design Anthropology: Theory and Practice,London:Routledge, 2013,pp.10-12.

④ Suchman, L.,“Anthropological Relocations and the Limits of Design,”Annual Review of Anthropology, vol.40(Oct.2011),pp.1-18.

⑤ Gatt,C.and Ingold,T.,“From Description to Correspondence: Anthropology in Real Time” in Gunn,W (eds.),Design Anthropology:Theory and Practice, London:Routledge,2013,p.141.

⑥ 肖瑛:《反身性多元内涵的哲学发生及其内在张力》,《中国社会科学院研究生院学报》,2004第3期,第81-83页。

⑦ (美)马茨·艾尔为森等著,陈仁仁译:《质性研究的理论视角:一种反身性的方法论》,重庆:重庆大学出版社,2009年,第285页。

⑧ Gunn, W.,“Design Anthropology in Europe” InOxford Research Encyclopedia of Anthropology. Oxford University Press, 2018.Published online: Dec.17, 2020.

⑨ 科学知识社会学(SSK)出现于上世纪60年代末,是将“科学”作为一种社会活动的研究,以相对主义的立场对科学话语提供一定社会学的解释,相对主义成为反身性思想的土壤。参见:Moore, J.H.,“Review of ‘Scientific Knowledge and Its Social Problems by Jerome R.Ravetz’”,Philosophy of Science,vol.40,no.3,(1973),pp.455-457.

⑩ 同注⑨,第6页。

⑪ Suchman,L.,Plans and Situated Actions:The Problem of Human-machine Communication,Cambridge: Cambridge University Press,1987,p.203.

⑫ Ingold, T.,Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials, Realities(Part of the Economic & Social Research Council National Centre for Research Methods Working Papers no. 15). Available at: https://eprints.ncrm.ac.uk/id/eprint/1306/1/0510_creative_entanglements.pdf. 2010

⑬ Kilbourn, K. (eds.), “The Patient as Skilled Practitioner” in Gunn,W. and Donovan,J.,Design and Anthropology, London: Routledge,2012, pp.35-44.

⑭ Kilbourn, K., “Tools and Movements of Engagement: Design Anthropology's Style of Knowing” in Gunn, W. (eds.),Design Anthropology: Theory and Practice, London:Routledge,2013, pp.72-77.

⑮ Halse,J.,“Ethnographies of the Possible” in Gunn,W.(eds.),Design Anthropology:Theory and Practice, London: Routledge,2013, pp.184-189.

⑯ Suchman,L.,“Anthropological Relocations and the Limits of Design”,Annual Review of Anthr opology,vol.40(2011),pp.1-18.

⑰ ibid.3.

⑱ Drazin,A.,“The Social Life of Concepts in Design Anthropology” in Gunn,W.(eds.),Design Anthropology:Theory and Practice,London:Routledge,2013, p.36.

⑲ Brøgger,B.,“The Role of Supply Chains in Product Design” in Gunn,W.and Donovan,J.,Design and Anthropology, London:Routledge, 2012, pp.149-160.

⑳ 宋世祥:《百工里的人类学》台北:果力文化出版社,2016年,第116-128页。

㉑ Tunstall,E,.“Decolonizing Design Innovation:Design Anthropology, Critical Anthropology,and Indigenous Knowledge” in Gunn,W.(eds.),Design Anthropology: Theory andPractice, London: Routledge,2013.pp.241.

㉒ Ehrnberger,K. (eds.), The Androchair:Performing Gynaecology through the Practice of Gender Critical Design,The Design Journal,vol.20.no.2(2017),pp.181-198.

㉓ Ingold,T.,“Introduction: The perception of the user-producer” in Gunn,W. and Donovan,J.,Design and Anthropology, London: Routledge,2012, pp. pp.19-33.

㉔ Kjærsgaard,M.G.,“(Trans)forming Knowledge and Design Concepts in the Design Workshop” in Gunn,W (eds.),Design Anthropology: Theory and Practice, London: Routledge,2013, pp.51-64.

㉕ Wallace, J.,“Emergent Artefacts of Ethnography and Processual Engagements of Design” in Gunn,W.and Donovan,J.,Design and Anthropology, London: Routledge,2012,pp.207-217.

㉖ Escobar,A.,Designs for the Pluriverse Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Durham:Duke University Press,2017,pp.105-135.

㉗ 哲学家舍恩早在1983年就将设计实践视为一种“反思——行动”,参见他1983年的专著the reflective practitioner: how professionals think in action(《反思的实践者:专业人士如何在行动中反思》)。英戈尔德始终强调设计是一种流动过程,不断应对变化环境的实践反思,参见他2001年的论文Beyond Art and Technology: The Anthropology of Skill(《超越艺术与技术:技能的人类学》)。他们都将设计与人类学联系在一起的关键视为具体实践和行动反思。

㉘ ibid.23.