国象形铜器再考察

张 翀

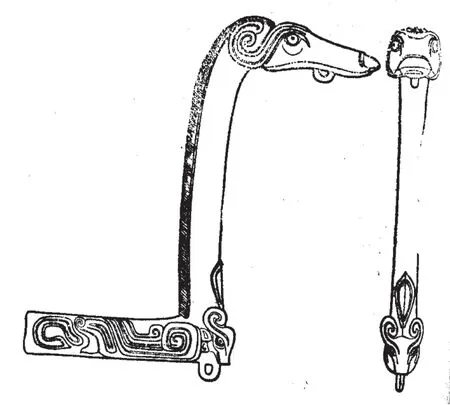

我们简单来梳理一下这些铜器,计有人头銎内钺一件、䡇饰四件、牛首泡一件、兽首泡一件、鸭形饰一件、兽面铜冠三件、鸭首铜旄三件、兽饰一件、鹅形铜饰一件、象尊一件、鸟尊两件、三足鸟件饰两件、铜人两件,以及井姬盂鏙一件、鱼形尊一件,共计28件。需要说明的是,选定这些铜器的标准是以有突出人物或动物形象为准。墓地所出的席镇,也有很高的形象性,⑧但纹饰不够立体,将以专文另论。这28件铜器具体情况见下表(表1)。

表1:象形铜器整理表

序号器名出土位置尺寸(厘米)纹饰形象图像出处备注1人头銎内钺(BZM13:169)椁内外棺棺盖上,近中部,偏东钺长14.3、刃宽7.8、内长2.6、内宽3.3,銎径2.2×2.6兽首、蛇纹、回首虎纹、人首图六〇,彩版一三,1;图版二六,2-4 2䡇饰(BZM13:229)墓葬填土高9.8、口径6.6兽首图六五,1;图版三三,1、2 3牛首泡(BZM13:164)同墓出土三件,兹取其中较大一件4兽面铜冠(BZM13:128)椁盖上,头端通高12.1、两耳宽7.9鸟纹、牛首图六五,2、3;图版三四,4椁盖上、头端高15.5、横宽19.8兽首、圆目、牙外露图六六,1;图版三四,1 5兽面铜冠(BZM13:224)椁盖上,头端高15.5、横宽19.7同上未见图像应是插在立起的木座上,同墓出土两件7鸭首铜旄(BZM13:10)6鸭形饰(BZM13:220)椁盖上,脚端高8.1、身长15.4鸭形、长喙、长颈图六五,4;图版三五,5鸭首、上有虎头图五九,2;图版二六,1 8鸭首铜旄(BZM7:19)椁室右侧漆案上旄首通长13、銎口径3.5×3.9根据残存木柲,复原长度为50厘米9兽首泡(BZM7:181)墓主头部二层台鐏长5.6、銎口径3.5鸭首、上立兽首图九一;图版五一,1、2椁盖上,左侧高6、横宽6.6兽首、兽角盘曲图九七,3;图版五八,2 10兽面铜冠(BZM1:44)不清高16.2、两耳最宽处20.5兽首、大圆耳,眼部镂空图版六八,4墓葬有扰动前足与吻部有两次修补铸痕12鹅形铜饰(BZM4:137)11兽饰(BZM1:58)不清长26.4、高12.4、腰处宽5.8吻部长、四爪扒地,长尾图一〇五,5;图版六八,3妾室棺盖上高18.8、銎口径1.8×2.2鹅首、圆目长喙,拐角处有羊首图一二七,5;图版八六,6其实为鸭,所谓羊首也应为兽首13象尊(BRM1乙:23)头顶棺椁之间高23.6、首尾长37.8、尊背方口4.8×4.9象鼻高挑,象牙长,尊体有四组凤鸟纹图二〇三;彩版一八;图版一六二重3.5公斤14鸟尊(BRM1乙:24)头顶棺椁之间高23.5、首尾长31.2、尊背方口8.5×6.5钩喙、三足,较粗壮,长方形尾羽图二〇四;彩版一九,1;图版一六三,1重1.45公斤15鸟尊(BRM1乙:27)头顶棺椁之间高18、首尾长23.1、尊背方口7.8×3.6钩喙、三足,较粗壮,长方形尾羽图二〇五;彩版一九,2;图版一六三,2 16三足鸟件饰(BRM1乙:25)头顶棺椁之间高15.8、首尾长21.9钩喙、三足,较粗壮,长方形尾羽图二一六;图版一六六,1重1.4公斤17三足鸟件饰(BRM1乙:26)头顶棺椁之间高15.6、首尾长22钩喙、三足,较粗壮,长方形尾羽图版一六六,2残重1.35公斤18鸭首铜旄(BRM1乙:72)头顶棺椁之间旄首长14、銎口径2.8×3.2鸭首、长喙图二一七,1;图版一六六,3

具有象形意味的铜件大致可以分为四类:第一类,车马铜饰,包括简单片状饰物,如牛首泡、冠饰。这类铜件多为车马器属;第二类,带有指挥性质铜件,如铜旄和带有插口的鸭形饰,可能是身份地位的标志性物品;第三类,具有动物形态的铜质容器,主要是茹家庄两墓中的鸟尊;第四类,立体型独立铜件。

一、车马铜饰

在此类铜饰中,牛首泡等铜件明确的具体用途无法得知(图1),只能依从发掘报告,将其视为马具属。但有两点需要注意,一、在牛首上端出现鸟饰,可以看到鸟的翅羽是借助牛角而构成,可谓鸟翼与牛角,两种纹饰合二为一。二、这些车马具的埋葬位置十分特殊,发现于墓主的椁盖上,很有可能是在丧葬仪式过程中特意将这些车马器具留在椁盖上。这情况并非独例,如竹园沟13号大墓在椁盖上也放置了一批车马器,并达六十余件(组)之多。时代最早的一件车䡇发现于竹园沟13号墓的墓葬填土中(图2),很有可能原来也是放在椁盖上,后被混入填土。这件车䡇只做出兽首的样子,并无人物形象。不过,兽首做得较为生动,如鼻梁以及下方胡须所形成的凹孔,双眉竖起且突出轮廓以外。需要指出的是,所谓“形神似兔”⑨的说法很可能是将已确定的双眉误认为“双耳”,这部分受到突出的双角的影响。

图1:竹园沟13号墓出土牛首泡(BZM13:164)线图( 采自《宝鸡国墓地》,第82页)

图2:竹园沟13号墓出土车䡇线图(采自《宝鸡国墓地》,第82页)

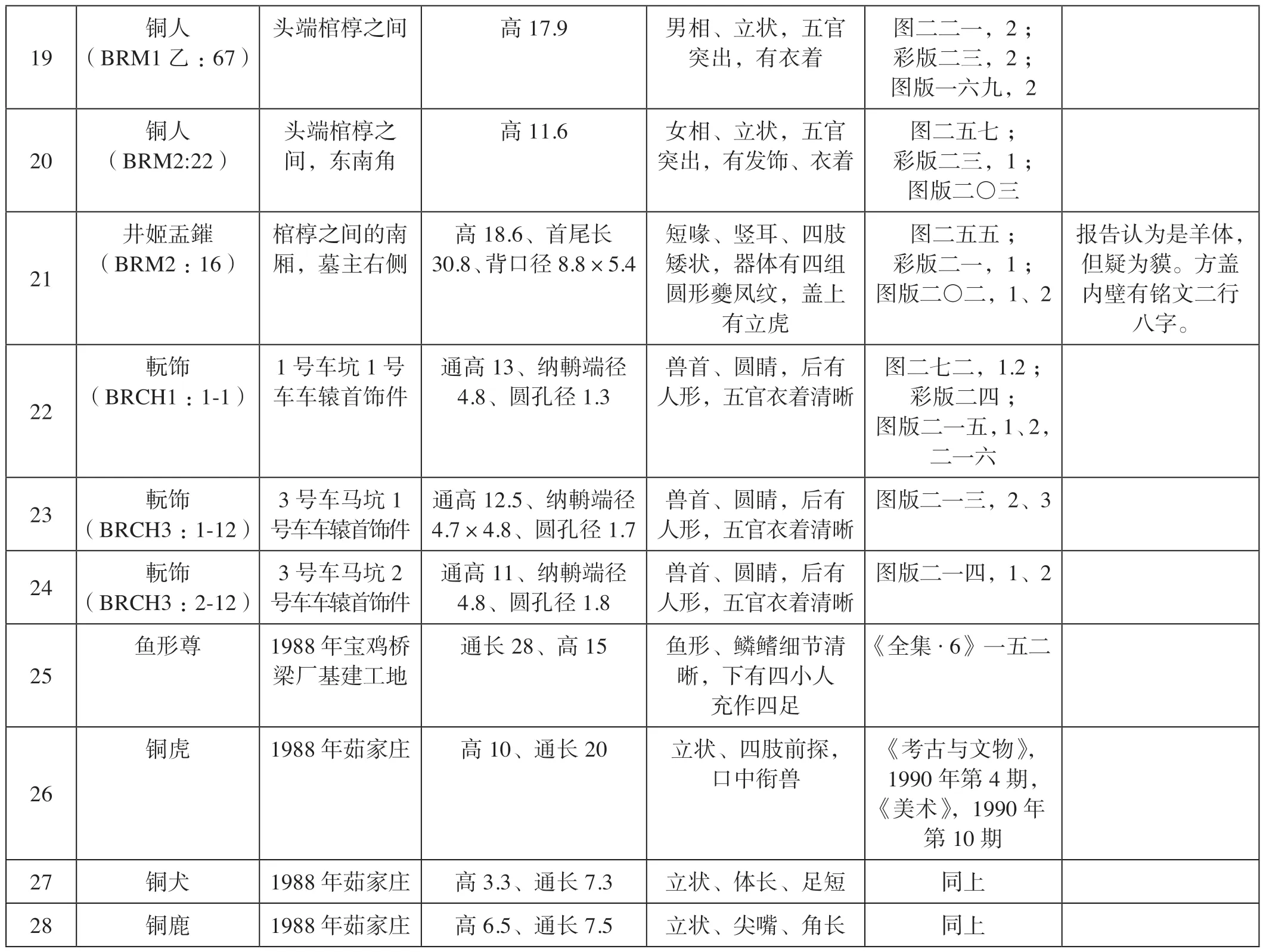

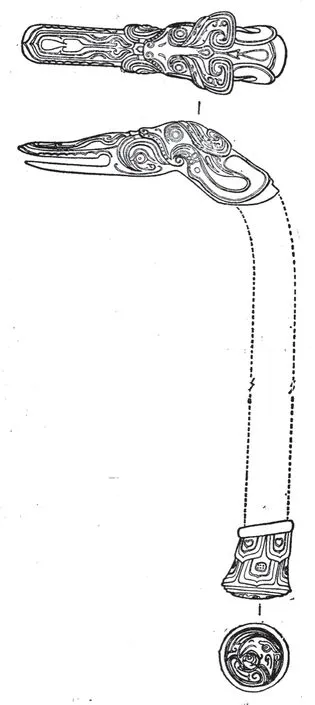

进入到了茹家庄时代,分别出土于1、3号车坑的三件车䡇具有人物形象(图3)。车䡇是车辕上面的铜饰件,辕则作为车辆中最重要的结构,随葬车䡇则代表了车辆的“存在”。依照先前的分组方案,1号车马坑属于茹家庄1号墓,3号车马坑属于3号墓。1号车马坑缘何有一件车䡇,3号车马坑则出现了两件车䡇,数量多寡当为时代早晚所致。车䡇上的人虎形象并不能看作虎食人的题材或母题⑩。因为虎与人首都是朝向一个方向(图4),而虎食人母题多为人虎相对,表现为人落入虎口的形象。䡇上为人物驾驭或驱使猛兽之态的说法⑪有一定道理,因为其上人物五指微张,有驾驭的形态。

图3:茹家庄车坑出土车䡇,从左至右,依次为BRCH3:1-12、BRCH1:1-1、BRCH3:2-12(采自《宝鸡国墓地》图版二一三,1)

图4:茹家庄1号车坑出土车䡇(采自《宝鸡国墓地》,第403页)

二、指挥性质的铜器

第二类是以铜旄为主的铜器,我们称之为指挥性质的铜器。茹家庄伯墓中有可插于木座的鸭形铜饰,也可归为此类。这些鸭形铜饰放置在椁盖上(图5),像是某种丧葬仪式过后留下的。具有实用仪仗的铜旄则见于椁棺的空档中,这种道具化铜器的摆放位置似乎界分了生时与死际。铜旄这种权力之物很可能是用于生前,且与漆案的关系也非常紧密。

图5:茹家庄1号墓铜旄线图(采自《宝鸡国墓地》,第310页)

铜旄出现在竹园沟7号墓(图6)和茹家庄1号墓中。从所出墓葬等级上可看出,铜旄是带有权力性质的器物。季墓中则未见有铜旄,其附葬妾属的椁盖上仍保留类似鸭形器的器具(图7)。该器既不同于旄类,下部多一拐角;也不是纯粹的鸭形饰,没有更为具体的鸭之形象。更像是折中之举,本应在鸭首之上的虎首被移动到器物下部的拐角处。出土于竹园沟13号墓的铜鸭(图8)只是单纯鸭的形象,或仅表达族人亲水的特征。旄上鸭的形象若再加上虎的形象,其语义则会发生变化。虎是一种权力的表征,这层语境的加入,使之构成了权力表达上的逻辑闭环。

图6 b:竹园沟7号墓铜旄线图(采自《宝鸡国墓地》,第114页)

图6 a:竹园沟13号墓铜旄线图(采自《宝鸡国墓地》,第71页)

图7:竹园沟5号墓铜旄线图(采自《宝鸡国墓地》,第166页)

图8:竹园沟13号墓铜鸭(采自《宝鸡国墓地》图版三五,5)

三、动物形状铜器

第三类的动物形铜容器,多集中于茹家庄两座大墓内。此类铜器共有五件(表1之12、13、14、20、24、25号),其中25号为1988年发现的鱼形尊(图9)。将茹家庄1号墓乙室的三件铜器称之为尊,应无太大问题,但乙室器物杂乱,大略可以看到象尊与两件鸟尊的位置比较密切。

图9:鱼形尊(采自《中国青铜器全集·6·西周2》一五二)

以象形为尊的器物,目前发现五件。⑮这件象尊与湖南醴陵象尊存在很大差别,象鼻未有上扬、身躯过于浑圆,四肢则不如象足粗壮,故李松分析还是中肯的,“基本是借用了猪的造型,全无其他象尊那种魁伟、舒展的大气。只有卷起的长鼻,塑出了仿佛在蠕动的有趣动势”⑯。不过,象身上的纹饰依旧能看出制作的高明之处。四只凤鸟纹垂冠拖尾,共同形成卷体的圆涡形,共有四组,且形成内丰外锐,颇有动感。西周中期,居住在西部的人逐渐失去目睹真象的机会。这时气候发生重大变化,逐渐寒冷化,也更有文化内因,即所谓“商人服象”⑰。象文化是商民族的一种文化表征⑱,商周沿革后,却未将其纳入到时代文化中。醴陵象尊是用作祭祀天地的祭器,到茹家庄象尊(图10)则降为普通的酒器。

图10:茹家庄1号墓出土象尊线图(采自《宝鸡国墓地》,第294页)

在大小两件鸟尊上(图11),保留了祭祀器的一些神性,如粗大不合正常比例的足部。较为粗壮的三足的设立不仅是着眼于日常功能⑲,很有可能吸收了时代更早的鸮尊因素。尤为需要注意的是,在尾部的正背面及两个侧面都出现了所谓锁链状羽纹(图12),其意图是将尾羽塑造成三维立体,只不过看起来立体效果有限,显得有点奇怪。然从侧面做出阶梯状、正背面起脊的细节,应该能看出这种意图。

图11 a:小鸟尊(《宝鸡国墓地》彩版一九,1)

图11 b:大鸟尊(《宝鸡国墓地》彩版一九,2)

所谓的链锁状羽纹,实际上是圆形接三角纹所构成的一组单元纹饰。鸟尊侧面有五道,每道各有两组纹饰。正背面也为五道,中间一道为双排,每道有四组纹饰,从尾部向外依次扩大。这样的做法不仅试图模仿鸟禽的尾羽,更意图追求立体感。在这两件鸟尊的附近,发现另外两件三足铜鸟,形制纹饰近乎鸟尊,尺寸也接近较小的鸟尊;但鸟背没有开口,有无空腔也不太清楚。不过从重量上看,这两件铜鸟与小鸟尊的重量非常接近。无论是铸造失误还是有意为之,这四件鸟形器物很有可能是同组的酒器属,不能简单地认为是独立的雕塑作品。

井姬墓中出土的盂鏙也有动物形态(图13),但应该不是最初认为的羊的体态。因为吻部较羊之略嫌长,且无角,足部也较为低矮。这件盂鏙上的动物形象应是貘形无疑。日本学者林巳奈夫(Hayashi Minao,1925~2006)在1983年左右将其修订为貘尊,⑳杜廼松也留意了一些相关貘尊的器物,但仍将其归为羊形,㉑《中国青铜器全集》则将其更名为“貘形尊”,并明确说了“器体似马来貘形”㉒,马承源也认为是貘的形状。㉓

图13:茹家庄2号墓盂鏙( 采自《宝鸡国墓地》,彩版二一,1)

其实,出现这样的误读在于对耳部及角的判认,将动物头上充以耳部的块面结构中的纹饰当作角了。但无论是羊形还是貘形,器物的具体功能已发生转变,从酒器变为水器,不再具有牺尊的性质,这从“盂鏙”的出土位置也能看出,“出土时发现,附耳铜盘倒扣,压在盂鏙之上……当是一套盥洗用的水器”㉔。比较惊奇的是,伯墓(茹家庄1号墓)中的盘、鎣也可以组成一套水器,而鎣上的兽面也有被指认为是貘的说法。可见,当时国最高执政者有把带有动物形态的器具作为水器的风气。

器物从祭祀的酒器下降到日常的水器,但最高权力者仍旧利用貘、虎、象等兽类的形象继续装扮器具,试图在视觉上建立出权力的表征之物。这种功能、器种以及纹饰的交错转变在鱼尊上体现得更为明显。这件鱼尊㉕(图9)长28、高15厘米,器形主体模拟鱼形,鱼身肥大中空,通体做鱼鳞状的纹饰。鱼尊器物的功能都隐藏在鱼的形象之下,即鱼尊的流借用鱼嘴的开口,“假途”倾倒,注口也设在背鳍处,借用突起的背鳍做为盖的捉手,而盖亦随之鱼形做出一个弧度,与器体严丝合缝。这不是简单的象生铜器,而是接近动物原形,㉖或者说是“保持了鱼形的完整”㉗,把器物改造成动物之形。此类器物以往少见,与先前比附动物形象而成的牺尊有很大差别。显然存在特定意义的审美需求,才会在制作上不厌其烦,仅鱼体就使用了五块分范,且器壁极薄,最薄处只有0.1厘米。盖上的两小环及四人形足分别采用了分铸技术。鱼口则使用了小活塞范,铸口在鱼嘴处,㉘避免范线出现在鱼头的部位。故此,我们认为鱼尊的制作更出于对美的需求。此器出土于窖藏中,六件器物刻意呈半环状放置,器物组合关系不够明显,是否确定为酒器,还是已经承担了水器的功能,都不得而知。

四、立体铜件

图14 a:茹家庄1号墓男相人像(采自《中国青铜器全集·6·西周2》一七八,第173页)

图14 b:茹家庄2号墓女相人像(采自《中国青铜器全集·6·西周2》一七九,第174页)

图15 a:茹家庄窖藏出土铜鹿(采自高次若、刘明科:《宝鸡茹家庄新发现青铜窖藏》,《考古与文物》,1990年第4期,封二)

图15 b:茹家庄窖藏出土铜犬(采自高次若、刘明科:《宝鸡茹家庄新发现青铜窖藏》,《考古与文物》,1990年第4期,封二)

因为铜人形象特殊,讨论较多,这里只是申明四点。一、两件铜人具有偶像的含义,恐与出土时的位置有关。它们均发现于各自墓主等椁棺之间的头向,且伯墓椁室西侧(左手方),紧贴椁边,井姬墓则在椁室东侧(右手方)。两件铜人的手持姿势也有不同,男相铜人为双手合握,女相铜人则是左右手分别持握。(图16)二、在两件铜人身上虽可以看出简单服饰,前文也有过详细讨论,㉙但我们认为不应作为服饰史的直接资料,进行讨论。三、五官问题,虽然比较清楚地塑造眼鼻耳等五官,但比例失真,以至产生似是而非的神情,与实际表情还是有距离的,可以看作是立体的面具。面具则是在宗教仪式中产生的。同样都是人像,因载体性质的不同,这两件铜人与玉器上的人像也有很大的不同。㉚四、我们同意可以与三星堆的铜人像比较,但不应过度联系。如凭据这一材料直接认定为“氏确应是巴人的一支”㉛,是有问题的。毕竟茹家庄铜人与三星堆铜像在尺寸、出土环境等因素上差别迥异。

图16 a:茹家庄男相人像线图(采自《宝鸡国墓地》,第315页)

图16 b:茹家庄女相人像线图(采自《宝鸡国墓地》,第315页)

此外,还有三件动物形象的铜件,分别为虎、犬、鹿。铜虎的口中还衔有一小虎,四肢也因衔虎做出向前伸直的姿势。虎身纹饰借用重环纹等纹饰来示意虎的毛色。铜犬则为素面,其形态为伸颈卷尾,长身竖耳,有捏制的感觉。这件铜犬很可能取材于泥塑作品,用铜料来仿制。铜鹿的造型远逊于上述两件,“无眼无嘴”㉜,身躯也比较粗略,但却格外强调鹿角。总之,这三件独立的动物形象铜件应该另有所用,不能认为没有实用功能而将其忽视。

注释:

② 宝鸡市考古研究所:《陕西宝鸡纸坊头西周早期墓葬清理简报》,《文物》,2007年第8期,第28-47页。

③ 刘敦愿:《周穆王征犬戎“得四白狼四白鹿以归”解—兼论宝鸡茹家庄出土青铜车饰族属问题》,《人文杂志》,1986年第4期,后去掉副标题收入《美术考古与古代文明》, 北京:人民美术出版社,2007年,第422-426页。

④ 刘明科、高自若:《宝鸡茹家庄新发现的几件西周青铜艺术品》,《美术》,1990年第10期,第63页。期刊将高次若误为“高自若”。

⑤ 高次若:《茹家庄窖藏青铜器动物造型及相关问题》,宝鸡青铜器博物馆编:《周秦文明论丛》(第一辑),西安:陕西人民出版社,2006年,第106-113页。

⑦ 陈丽碧:《动物形青铜器与西周社会文化意义—从宝鸡茹家庄出土“盂鏙”说起》,段德新主编:《周秦文明论丛》(第二辑),西安:三秦出版社,2010年,第158-175页。

⑧ 姚一鸣、练春海:《先秦至两汉时期席镇的功能流变》,《艺术设计研究》,2023年第1期,第12-13页。

⑪ 卢昉:《中国古代青铜器整理与研究·人兽母题纹饰卷》,北京:科学出版社,2016年,第92页。

⑭ 车器人兽母题的三种关系有人兽互动、人兽同体、人兽铜器,参见卢昉:《中国古代青铜器整理与研究·人兽母题纹饰卷》,第72-73页。

⑮ 马强:《商周象纹青铜器初探》,《中原文物》,2010年第5期,第57页。

⑯ 王朝闻总主编、邓福星副总主编,李松主编:《中国美术史·夏商周卷》,北京:北京师范大学出版社,2011年,第202页。

⑰ 黄铭崇:《商人服象—事实与想象》,http://kam-a-tiam.typepad.com/blog/2017/09/商人服象事实与想像.html.

⑱ 梁彦民:《商人服象与商周青铜器中的象装饰》,《文博》,2001年第4期,第50页。

⑲ 李郁宏:《西周动物性青铜尊》,《中国书画》,2005年第3期,第50页。

⑳ (日)林巳奈夫著,陈起译,王小庆校:《从商、西周时期动物纹中所见的六种野生动物》,《南方文物》,2013年第3期,第166页。

㉑ 杜廼松:《论青铜鸟兽尊》,《故宫博物院院刊》,1995年S1期,第174-186页。

㉒ 中国青铜器全集编辑委员会编:《中国青铜器全集·6·西周2》一七二,北京:文物出版社,1997年,第167页,图版说明第52-53页。

㉓ 刘明科:《青铜器上的动物世界》,《收藏》,2014年第9期,第112页。

㉕ 高次若、刘明科:《宝鸡茹家庄新发现铜器窖藏》,《考古与文物》,1990年第4期。

㉖ 刘明科:《青铜器上的动物世界》,《收藏》,2014年第9期,第112页。

㉗ 王朝闻总主编、邓福星副总主编,李松主编:《中国美术史·夏商周卷》,第222页。

㉘ 高次若、刘明科:《宝鸡茹家庄新发现铜器窖藏》,《考古与文物》,1990年第4期,第11页。

㉚ 关于周原地区的玉人资料,罗红侠做过梳理,参见罗红侠:《周原出土的人物形象文物》,《文博》,1993年第6期,第89页。

㉜ 高次若、刘明科:《宝鸡茹家庄新发现铜器窖藏》,《考古与文物》,1990年第4期,第11页。

㉝ 张懋镕:《试论西周青铜器演变的非均衡性问题》,《考古学报》,2008年第3期,第337页。