冰岛电影公羊 :一场 瘟疫下的现代性问题

张冲博士,武昌理工学院科研教师,北京电影学院电影学系副教授、硕士研究生导师,北京电影学院中国民族文化影像传承研究中心学术委员会研究员,ISFVF国际学生短片电影节审片、评委,曾任《北京电影学院学报》责任编辑等。

主讲课程有《电影文化研究》《新时期中国喜剧电影研究》《影视剧作理论与创作》《欧洲电影史(当代北欧与东欧电影)》《中国电影史》《中外喜剧电影比较》《电影批评方法论》《英美电视剧研究》《大师研究》等。

出版专著《电影文化研究》《1977年以来中国喜剧电影研究》,译著《行为表演艺术:从未来主义至当下》等。研究之余,也从事文学创作。

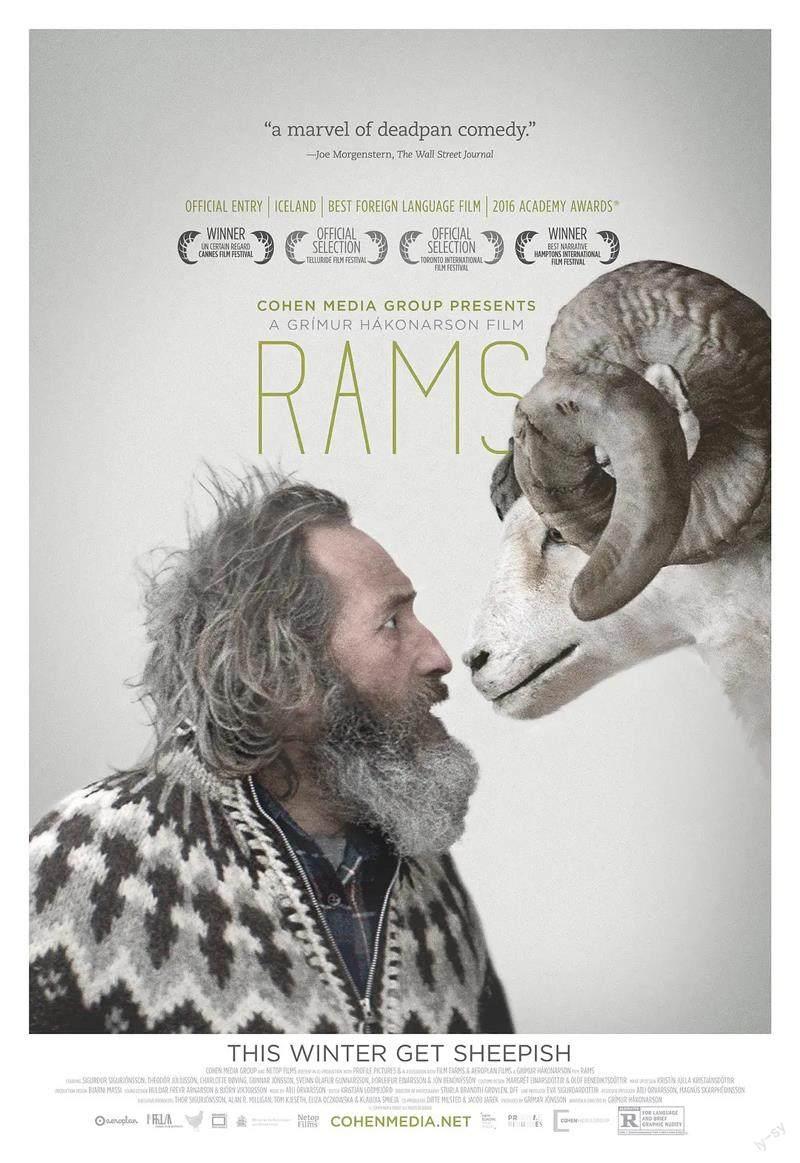

冰岛的格里莫·哈克纳尔森(1977-)2015年编剧、导演的《公羊》(又名《两个兄弟和八只羊的故事》)获得第68届戛纳电影节“一种关注单元”大奖。影片比较朴素地讲述了一对40年不说话的兄弟,当他们开始正常交流与表达感情的时候,却是另一个人即将离世之时。

《公羊》这部简单的电影之所以获奖,除了关注人和人的血脉亲情关系外,它还在这个故事内核里镶嵌进了较为具有批判色彩的尼采、福柯或德勒兹的思想。如对“主人道德”“现代临床医学的诞生”“愚人船”的隔离效力,以及这个社会规范化及隐在的看不见的系统操控之网对人的规训与奴役。相较于外在可见的瘟疫,还存在着监狱大门之内看不到的无处不在的、以“消灾”为目的的“监控”与“隔离”,其令人感到恐惧与绝望,且无处可逃,只能接受被规训与被奴役。那么这个世界及人类,什么是真正的瘟疫?是羊瘟(羊瘙痒症)?还是渗透进日常生活且无处不在的系统操控?抑或是人与人之间信念与爱的缺失?哈克纳尔森在电影《公羊》里将这三种“瘟疫”状态素朴地呈现在银幕上。

人类和瘟疫

在西方经书中人类历史不断地在灾难、瘟疫及战争中重复。对于冰岛电影《公羊》中小山谷的村民来说,他们的灾难就是当他们失去赖以生存的羊群之时。影片开始于一场饲养公羊比赛,其间村民们虔诚地表达了他们与羊的关系——“在这个国家,在这片冰与火的土地上,没有任何事物能超過羊的重要性,羊在所有灾难面前抵抗和坚持,亦是人类上千年来的朋友和救星。每一天,无论欢愉或受苦,羊的生命都与它的牧羊人以及它的辛勤、坚韧紧紧相连。如果我们的羊高兴了,太阳也会温暖地祝福所有人;如果我们的羊不开心,则如同黑夜与诅咒般黑暗。”

“羊”这一概念在西方电影里较为重要,一方面是因为在西方经典文化中,“羊”是具有特殊文化意义的符号,“羊”与“牧羊人”之间存在着千丝万缕的文化联系;另一方面,对于冰岛小山谷里的村民来说,“羊”是他们赖以生存的物质基础及精神意义,没有了羊,他们将无法在此地继续生活下去。

欧洲自十六世纪起,在之后的几个世纪里运用“排斥方法”治理了麻风病人、贫苦流民、罪犯和精神错乱者等问题。这种“排斥”与“精神上的重新整合”与瘟疫或灾难相比,他们是否是另外一场灾难,一场人为的看不见的灾难?同样,我们在电影《公羊》中也能看到,人们对待瘟疫、灾难或者异己因素的“排斥”处理方式,如同处理上述病症或症候是一致的,基本上是按照“社会排斥”的方法进行处理与解决的。

波尔斯塔德牧场里的一只羊患上了羊瘙痒症,根据本地兽医卡特琳的专业与理性的判断,如果一只成年公羊罹患了羊瘙痒症,附近的牧场必须都要进行检查,以确定是否还有其他羊患病。当发现其他两个牧场还有此种瘙痒症病例之后,他们就从临床医学专业的角度决定对整个山谷的羊群进行全面屠宰、捕杀。因为羊瘙痒症是十九世纪末期,由一只英国羊带到这座岛上的,至今尚未将它彻底根除,这种病会损害羊的大脑以及脊髓,而且无法治愈。屠杀羊的任务就轰轰烈烈地开始了,虽偶遭类似基蒂这样人的反对,但行政工作人员还是以法律手段将基蒂带走,以便顺利宰杀他的羊群。但是根据电影其他邻居的表述,对这种羊瘟,科技或医学手段自十九世纪开始就不能完全根除。如果羊瘙痒症的病毒不能根除,那么对羊群的屠戮对村民来说是不是一场人为的灾难或瘟疫?抑或是在现代社会医学的规范下“由主权的法律体系转变为规训的规范化体系”,福柯认为由法律向医学转变,问题似乎不再是社会医学诞生的历史问题,而是反抗规范的现有模式问题。

临床医学的诞生

福柯对“理性话语”的系统化进行了考察:从什么时候起,根据什么语义或语法变化,人们才认识到语言变成了“理性话语”,因其标志着从古典澄明的世界——从启蒙运动时代到十九世纪的转折。

电影《公羊》中古米的女性邻居说:“咱们得正确处理眼前的(羊瘟疫)状况。”,她所说的“正确处理”方法就是遵循女兽医的医学技术理性话语及行政管理办法屠杀所有山谷里的羊,并对牧场进行全面消毒,按照规定两年之后再买进其他的羊。对于山谷中的人来说,羊是他们物质和精神上的寄托,是他们“上千年来的朋友和救星”,没有了羊,他们的生活就会陷入黑夜与诅咒般的黑暗。

如何面对无羊生活的黑暗与绝望,兄弟二人分别采取不同的反抗方式:哥哥基蒂以本能反抗这种医学技术及行政处理方法,他说:“咱们必须拒绝屠宰,没了羊咱们还怎么活?(他们)有没有考虑过我们?”而弟弟古米则偷偷藏起了八只波尔斯塔德羊,但在现代无处不在的监控体系下也难逃被追捕、屠杀的厄运。

医学的发展,以及行为、举止、话语、欲望的普遍医疗化,这一切是在规训和主权这两大不同质的层面相会合的背景下发生的。女兽医以“要想根除疫病,你就必须遵守规定”为理由谴责古米私自将147只羊杀死的行为。但沉默而固执的古米以他的方式来处理这场瘟疫,他和他的哥哥基蒂面对与处理瘟疫的方式不同,但结论都是反抗,古米是现代式反抗,基蒂是古典的贵族英雄式反抗。以直接而素朴的方式直击规训制度,但却被警车拉走,关进外人无法看见的监狱之中,绵延规训与惩戒的气息,出狱后的基蒂以醉酒的方式自我放逐。

与现代女兽医相同,电影中的行政官员在一年中最冷的一天来到古米家,因为基蒂对屠杀羊后的消毒没有丝毫合作的意愿,让他们担心基蒂是唯一一个不肯配合处理的村民。而为了“正确”的程序,即在羊圈彻底消毒前,不能把新的羊带来,他们将运用法律法规进行干涉。行政管理部门在检查了波尔斯塔德牧场的文件后,发现基蒂并不是牧场的主人,而牧场是在古米名下。基蒂早年间因为自己自由不羁的行为受到父权规训的压抑,作为对其不羁行为的惩罚,父亲将牧场作为遗产给了古米。行政官员为了管制与制约基蒂的不受约束的“浪子”行为,而要对古米进行挟制,或行政、法律制裁,行政官员对古米说:“你知道这意味着什么吗?你是你兄弟的责任人,他住在你的地产上,如果他不遵守规定,那么将由你(负法律责任),会传唤你去进行审判。”在这种挟制与惩罚的条件下,行政官员给古米他认为的较好的建议:“就是你们把问题解决掉。”行政管理者以医学规范为理由使用权力对人进行层层规范,进而达到规范化或规训的后果。

真正的瘟疫

规训,经由社会医疗化而来的规范化,一系列生物权力的出现,这些生物权力既实施于具体生存中的个人,也按照经济和政治管理原则而实施于人口,还有行为技术的诞生,这一切都构成了一种权力设定,而按福柯之见,我们在20世纪末依然生活在此权力设定之中。

《公羊》电影中亦呈现了这种“规范化”或者“生物权力”的“权力设定”:主人公古米与哥哥基蒂两个人因早年间的不和龃龉而四十余年不说话,其间的溝通在于用一条叫索米的狗来回传递信件。他们之所以不说话,是因为基蒂的行为不符合规训世界的戒条或者规范化要求,这也就引起了基蒂父亲对他的厌恶,从而将波尔斯塔德牧场的所有权交给了较为自律、听话的古米,使其成为这个牧场的主人,而基蒂只是寄居在牧场,意即古米是他的老板或者主人。古米带有标准的中产阶级特征,喜欢听古典音乐、节制,且有自己的做事方式与逻辑。而基蒂则不同,他做事大胆直接,犹如荒野中的金发野兽,酗酒、直接表达情绪,甚至因为古米指出自己得了冠军的羊患有羊瘙痒症而拿枪直接射击古米的窗户,他也不肯积极配合兽医的屠杀羊的命令及行政消毒的命令,他带有古希腊英雄的气质与特征。与哥哥基蒂不同,弟弟古米以现代人的聪明方式在房子的地下室里私自藏起八只波尔斯塔德羊,音乐、美食与八只羊是他对付冬天和虚无的方法。但是最终八只羊还是被官方发现了,为了保住这八只羊,古米只能向多年不说话的哥哥基蒂求救,而在夺羊的过程中险象丛生。

哈克纳尔森的电影《公羊》中较为反讽的是,兄弟间的拯救出现过三次,前两次是理性的弟弟古米拯救酗酒的哥哥基蒂,第一次是把他泡到浴缸的水里,第二次是用铲车把路边醉酒的基蒂放到医院门口,而第三次则是哥哥用自己的身体温暖冻僵的弟弟,并且喃喃自语地拥抱安慰弟弟:“一切都会好起来的,我亲爱的古米。”这是最深情的血亲表达,超越了他们四十余年的恩怨与不同意见,象征着和解或者宽恕与原谅。

从电影中,可以窥见导演的倚重,哥哥基蒂带有酒神狄俄尼索斯的特征,常常酗酒、结交女性朋友,生活不拘小节,有些邋遢,而在电影院的最后关头,却是他试图用自己赤膊的上身来温暖注重生活、注重保养的弟弟古米,虽然弟弟古米此时已奄奄一息,在高山的雪洞中生死未卜。

电影《公羊》在结尾处以开放的方式结尾:如果追捕、屠杀羊的政府工作人员搜寻到他们,他们仅存的八只波尔斯塔德牧场羊将会同其他被屠杀的羊一样被销声匿迹,等待兄弟二人的依旧是漫长的冬季、虚无与存在的无意义,他们能否挨过这存在的虚无,是另外的问题;如果政府的工作人员无法搜寻到他们,长时间的冰冻会导致古米的死亡,无论政府工作人员的何种结果,这兄弟二人都难逃厄运,不得不去面对这规训过后的孤独与虚无。那么此种现代医学条件下的规范化及其规训后果,是否是一种新的戕害机器或屠戮手段?抑或是一种长期的“瘟疫”?