应用型艺术类本科实践教学评价模式分析

摘 要:本文重点分析艺术类本科专业课程实践考核评价方式,将从四个层次展开,包括评价观念的建立、考核评价内容的改革、评价方式的多样化以及引入企业参与的评价方式,通过一系列教学评价方法的改革创新,以提高学生对专业课程学习的积极性,检测学生不断提高的实践能力。最后一个层次以立体裁剪课程为例说明教学评价模式的具体应用过程,提出制定有效的项目考核,对接智慧数字化服装进程,实现真正的产教融合,突出办学特色。

关键词:工学结合;课程体系;多样化评价;企业参与

艺术类本科教学的办学定位主要包括研究型与应用型两大类,应用型艺术类本科教育更加重视实践教学,重视培养学生的实践能力和创新能力。本文将以艺术设计中的服装与服饰设计专业为例,通过对实践教学体系的研究,得出有利于应用型实践教学的评价模式。

一、应用型本科教育的实践性表现

高等院校本科教育向应用型转变是解决就业结构型矛盾的核心,国家教育部要求50%的大学本科院校(主要是二、三本院校)向职业教育转型,明确了教育改革的突破口就是现代职业教育体系,应该培养技术技能型的人才。转型的关键是明确办学定位,凝练办学特色,转变办学方式,提高学生的技术能力和职业素养,避免与社会需求脱节,传递出强调人才培养突出实践性的信息。

应用型本科转型要主动适应地方经济和区域经济的发展,服务于行业,以就业为导向确定人才培养目标,培养一线所需人才,服装行业所需人才对于实践能力和职业素养要求高,主要包括设计技术、生产管理、企划营销等方面。紧密结合地方区域经济的发展需求,明确服装行业所需的岗位目标,有的放矢的进行课程体系改革、调整和建设,重视现场教学和案例教学,符合地方企业生产实际,并注重对先进技术的了解和把握。例如:课程体系要和企业发展有对应度、要和产业发展有适应度等,具体而言针对服装设计师、制版师、面料设计师、陈列师等将有不同的课程建设体系,避免千篇一律的人才培养模式,课程设置可以分出特色方向,分别服务对接于行业的不同角度,这种鲜明的错位特色培养,更要以实践培训为依托,突出学生的实践应用技能。例如,针对男装、女装、童装、服饰品等形成的专业特色。

二、考核评价内容的灵活性表现

以应用型人才为培养目标下的评价观念强调学生的主体地位,无论是教学还是评价都应以学生的综合设计能力发展为出发点,从而促进实际工作能力的不断发展。在各类评价活动中,学生是积极的参与者和合作者,评价是教学活动的有机组成部分,通过评价使学生学会分析自己的成绩与不足,明确努力的方向。比如我们可以在每学期初,要求学生自己制定一个学习计划,按照教师的总体进度安排自己的具体学习进度;学期末时,要求学生自己给自己打分,同时进行同伴评估,使学生参与到学习评估当中,有利于培养他们的参与感及责任感。评价是教学活动的有机组成部分,通过评价使学生学会分析自己的成绩与不足,明确努力的方向,有利于培养他们的参与感及责任感。

服装与服饰设计专业的特点要求考核内容需要贴近市场与企业,与流行相结合、时尚热点问题相链接,考核学生灵活运用知识的能力。一般来讲,可以制定命题双向细目表,规划测试知识和能力的题目分配,考察学生综合运用知识解决实际问题的能力,具体内容应该加大非智力因素考核的命题力度,通过答案的灵活多样性,给学生想象力的发展创设一种弹性环境,这样的考核内容可以使具有特殊学习才能的优秀学生能脱颖而出。考试还要测出学生思维过程的问题所在,以利于教师有针对性地进行思维的指导和训练,而不应限制答案,对于学生能自圆其说的答案应给予肯定,从而有利于学生创新能力的培养。这样,考试内容的视野将变得更加开阔灵活,可有效促进学生知识和能力、智力与非智力因素的协同发展。

例如以专业基础课程《中外服装史》为例,改变以往注重理论测试的模式,突出实践应用的评价模式,可以要求学生绘制中外服装史历史图表,按照时间轴线,选择典型的时间节点对中外服装进行分类对比,图文结合,并运用相关软件进行辅助图表制作、版式设计以及风格设计,从而考量学生的逻辑分析与归纳设计表现能力;再以专业核心课程《服饰图案》为例,改变以往纸上谈兵的单一实践测试模式,要求学生进行图案应用设计展示,包括周边服饰品应用设计,表现形式不仅包括手绘、还要有软件辅助系列设计,并要应用于实物中,比如T恤衫、帽子、箱包、帽子、围巾、鞋子等,鼓励以系列图案进行设计应用,让学生较为深入的了解图案在服饰品的应用过程,提升学生的参与感、设计感与成就感。

三、工学结合,实现评价方式的多样化

应用型本科教育应当以为生产、服务和管理—线培养技术应用型人才为目标的,应用型教育的考核评价则应坚持以职业岗位能力为重点,知识、技能、能力考核并重,以能力和技能考核为主的原则,摒弃那种只考查学生背书能力的考核方式。评价方式多样化,具体形式应根据学校自身条件以及学科性质和特点来确定,重点考察学生灵活运用知识的能力和技术操作技能,实施模块式(理论+技能)考核。理论模块以闭卷为主,间或采用开卷考试、案例分析、图纸绘制、调查报告等形式;技能模块以过程考核为主,间或采用实验设计、课程设计、实际创作、作品展评等形式。学生根据自我个性和实际能力自主选择,同时,建立综合素质考察机制,使其平时表现参与到终结性评价之中。

教師应及时根据考试的结果分析并调整自己的教学策略,考试应确立绝对标准和个体标准,对学生素质进行横向和纵向比较,明确学生的素质优劣及其潜能所在,为学生未来的发展提供方向和指南。例如,课业文本,非常符合服装与服饰设计专业的特点,教师会在课程之前设计一份长达数十页类似试卷的课业文本,学生如想完成其中的每一个部分,就必须主动去进行调查、去了解、去实践,而且,设计造型、成品制作、统筹安排等各项能力的训练也被穿插在其中,完成这样一份艰巨的课业文本,学生在各个方面的收获都是不可估量的;例如项目课程设计,选择适合项目的主题进行专项设计,包含材料调研与整理、设计图绘制、结构图绘制以及样衣呈现,给学生极大的设计空间,并进行展示评价,可采用互评、自评参与的方式,在总分中占据一定的比例,也是学生之间相互交流学习的有效办法;数字化的进程加速了从图稿设计到实物转化的视觉观赏过程,鼓励学生运用计算机软件进行设计动态展示,提高设计的时效性,老师也应与时俱进,避免故步自封。

四、增加实际工作任务的模拟,建立企业参与的评价体系

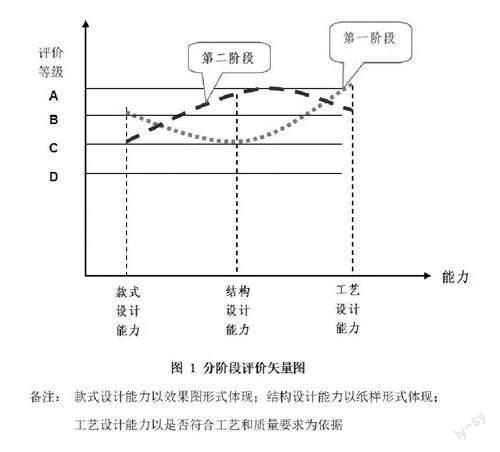

以服裝与服饰设计专业为例,学生在经过4--5个学期的学习后总能形成两个方向的能力,一个是款式设计能力,另外一个是结构设计能力,前者偏向感性,后者偏向理性,正好为不同个性、不同思维方式的学生提供了不同的专业发展方向,这时候企业参与的评价将更具有专业研判力。这时候可以将学生的表现按照两个阶段展开分析,并为每个学生建立矢量图(如图1),按照从A--D进行评定,评价学生不同阶段的收获与不足,从而使学生学有所向,教师教有所长,也使学生能够加深对企业和市场的了解,提高自信心和适应能力。

例如,专业核心课程《服装立体裁剪》是从立体的角度培养学生对人体、对人体与服装的关系、对服装结构、对服装纸样的认识,要求学生掌握高级服装制作工艺的专业主干课程,包括四大模块:立裁造型设计、立裁的技术表现、板型创新设计和工艺设计,该课程所教授的技法贯穿服装结构设计的始终,并逐渐成为其他专业课程,如《服装版型设计》、《服装专题设计》等课程的评价手段之一。本人经过多年的教学积累,并根据企业和市场的需求,对该课程的教学内容进行了系列改革,与之相对应的考核评价方式也做出了大胆的尝试。在评价过程中,以“工学结合”为宗旨,特别注重对学生立体造型设计与平面结构板型结合能力的考核,也就是将工艺技术的考核作为评价学生能力的主要依据。具体方式采用平时作业+综合作业的完成方式,综合作业将以真实面料体现,并建立完整的文档资料,包括设计构思、着装效果图、样板小样以及排料图,综合作业要进行集中展评,并请企业的相关技术人员进行成品比对,最终从造型、板型、材料和工艺四个方面做出评价,按照比值确定学生该课程的分数。结合智慧化数字化的软件,进行材料和色彩的渲染,并融入动态展示,以更加积极现代化的手段完成设计全过程,这样的过程,可以使学生进一步了解个人作品与市场产品的差距,对设计有更加客观的评价,取长补短,让设计与市场更加贴合。这样的设计与评价过程也有利于学生加深对企业和市场的了解,有利于缩短学校教育与企业需求之间的过渡期,有利于提高学生的实践应用能力,提高学生的专业适用能力。

五、结论

智慧化制造业的快速发展,产业、行业结构的调整促使新的岗位群出现,新知识、新技术、新工艺、新规范的产生和应用,都对知识储备量、技术应用能力和创新思维能力提出了更高的要求。针对应用型艺术本科教与学的现状,结合不同专业设置对人才培养的目标要求,提升学生综合能力的培养水平,尤其应重视对于考核评价方式的调整与改革,注重对创新思维的培养,改变传统的教学思维方式,鼓励教师了解专业体系的构建,熟悉专业中特别是专业核心课程的脉络体系,增进各门课程的教学衔接,统筹谋划,有针对性地建立上游教与下游学的有效反馈体系,提高学生的设计创新思维能力,增强学生的专业认知应用能力,最终促进学生的专业实践水平不断提升。

作者简介:戴璐(1972—),安徽人,毕业院校:西安工程大学,纺织工程硕士学位,研究方向:艺术设计。