女性与隐秘的他者

文婷 秦琪

摘 要:云南美术史上第一件获全国美展金质奖的绝版木刻作品——《拉祜风情》,其命名与形象蕴含这一时期云南版画的历史脉络与发展诉求。通过对20世纪80年代云南版画形象与图像文本的挖掘,分析作品背后隐秘的性别、身份认同等问题,追问男性图像形象的缺席和女性图像形象的在场背后的深层原因,归纳出云南版画以“他者”身份映像出的艺术表达状态。

关键词:云南版画;女性;图像;缺席

一、《拉祜风情》与云南版画

据统计,在1950-1979年中国国内共举行6届全国版画作品展中,云南一共入选16件,其中还有两届交了白卷(如表1);在1980年以前,没有人将绝版木刻和云南版画联系在一起,甚至没人会去关注一幅版画作品是不是绝版木刻。

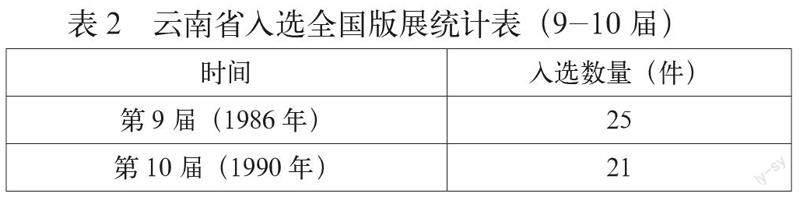

1984年,郑旭的《拉祜风情》在第六届全国美展上荣获云南美术史上第一块全国美展金质奖,云南省美术类金奖取得了零的突破。郑旭运用绝版木刻技法“出奇制胜”[1]287,“异军突起”地带领云南版画进入一个历史性的时期[2]106。云南依托绝版木刻在国内版画界获得话语权,甚至与江苏、四川、黑龙江等老牌版画大省相提并论。自此,云南绝版木刻风光一时,绝版木刻作者、作品和观者数量急剧增加。20世纪80年代中后期,云南版画入选全国版展的作品数量较之前时期可谓几何式增长(如表2)。2014年以前,“云南美术在全国和国际展览中共获得8个金奖,有7件是绝版木刻”[2]106。

二、《拉祜风情》:名称与符号

《拉祜风情》系列作品是郑旭在云南美协举办的小麦雨版画创作班创作的作品,创作素材来源于他在澜沧工作和生活时的草图。获得第六届全国美展金质奖的便是其中的两副作品,其也一度被认为是组画。两副作品的名称有不同的记载:《云南版画五十年》一书中为《染·拉祜风情之一》[3]53(如图1)和《照镜子·拉祜风情之二》[3]54(如图2);《绝版套色木刻》中合并称为《拉祜风情》[4];《中国版画年鉴1985年》中则是《拉祜风情(组画)》[5];《春华秋实·1949~2009新中国版画集》中为《拉祜风情组画之一》[6]111;论文《生命的图腾——郑旭美术作品的精神寓意》中则为《拉祜风情·染》和《拉祜风情·赶天街》[7]。

笔者查阅文献资料后发现,荣获第六届全国美展金质奖的《拉祜风情》并不是作者郑旭本人命名的名称,郑旭为其作品起的名字是《染》《赶街天》[8]69。郑旭在1984年的日记中特意用自己创作的一首诗来表达《染·拉祜风情之一》的创作意境[8]69。

秋染

花儿染花了天地?

蝴蝶染花了天地?

雅米染花了秋天?

秋天染花了天地?

金色的向阳花、蝴蝶、雅米(少数民族少女)、民族服饰等符号都是《拉祜风情》作品中的能指。作品中雅米身披民族服饰图案,与身后金黄色的向日葵形成炫目的画面,使更多的读者注意到拉祜风情,令人印象深刻。难怪郑旭在日记中写道:“在小麦雨的四幅版画里人们更喜欢《染》,只能说《染》的颜色更响亮、更民族化:它的造型也更装饰化。”[8]70

《拉祜风情》则是云南美协给作品起的名称,“郑旭在1984年的日记中写到:我的几幅版画被他们(云南美协)弄成了一组,并且取名为《拉祜风情之一》《拉祜风情之二》……直到现在我还是不知道参加全国美展的是那几幅版画”[8]83。为什么当初云南美协会在送往全国美展时将作品的名称更改呢?改什么名字并不重要,重要的是为什么会有改名的想法,是什么导致了云南美协会有改名字的想法?

魏启聪和金泳强在《云南版画和“绝版木刻”》的文章中写到:“云南的艺术和中国内地的艺术,很久以来一直只是一种传承和借鉴的关系,在版画艺术创作方面也是一样,无论在艺术的样式还是在制作方法上,都接受着来自内地的教导和影响,都在学习和借鉴着内地的创作经验。长期以来云南版画艺术所表现的主题,和云南其他的文化艺术一样。……形式上则更多的是借鉴内地版画艺术的表现形式。”[9]“与主流美术强调配合政治斗争,表现重大主题和题材相比”[2]103,20世纪80年代以前,云南版画一直處于边缘化状态,这也导致云南版画作品出现一种普遍的集体无意识现象,画家群体则时时感到不甚自信。

20世纪80年代的云南版画以“他者”的身份进入国内版画场域,相对于内地版画来讲是“非主流”的,正如张汉东所说:“对于来自我国西南边陲、经济社会发展缓慢、不属于文化主流的云南画家而言,郑旭在全国美展中金质奖实现了零的突破,对于云南版画界而言,意义深远。”[10]《拉祜风情》获奖后,成为象征云南版画的符号,自此两副画的名称不仅代表作品本身,而且象征着云南版画。《拉祜风情》之所以重要不仅仅是因为荣获金质奖,而且它还是云南版画在20世纪80年代的分界线。1984年以前云南版画以表现甜美的民族风情为主,1984年以后云南版画开始着眼于绝版木刻语言,展现具有现代意味的本土特色。从上述对作品名称的追溯来看,“染”“赶街天”是艺术家的自我表达,“拉祜风情”则是云南美术界为契合主流想象和他者印象的概念表述。

作品更改的名称指向两个词:“拉祜”与“风情”,突出的则是地域、民族、文化(风情)的“异质性”。“作品中的少数民族形象身着民族服饰,处于典型的民族环境当中,具有高度的可辨识性。”[11]5“拉祜”让观者一下子就能想到云南,这个独特的少数民族更是引出了全国唯一的拉祜族自治县——澜沧,区分度如此之高;“风情”则迎合了当时的乡土热和寻根热的时代潮流。“一个持续存在的事实是,边远地区画家特别在意作品参加全国美展并获奖,他们在边远地区美术界的地位也主要依据这一尺度来衡量。”[2]103云南版画自我对于艺术价值和标准的评价或多或少都面临着“他者”的选择。对此,姚钟华曾直接指出:“云南美术队伍底子薄,水平低,并由于地理和历史的原因,画“工业学大庆”画不过东北,画“农业学大寨”画不过山西,画革命历史画,又画不过陕西,画来画去只有边疆民族题材才到北京吃得开。……不仅我们自己这样估计自己,别人也这么看待我们。”[12]最后郑旭也妥协地写道:“原来的画名只是表现我的意识——非常自私,现在的名字则可以代表一个民族和一个地方——责任心。”[8]83

三、《拉祜风情》:女性与标签

情感需要借助意象为载体来表达,郑旭和众多云南版画作者都选择了女性图像,尤其是少数民族女性形象作为主要图像。除了郑旭的《拉祜风情》以外,还有叶公贤的《白族姑娘》、将铁锋的《两只小孔雀》、丁绍光的《千里边疆广积粮》、李秀的《毕业归来》、李忠翔的《心中的歌》、陈琦万强麟的《兰嘎西贺》、贾国中的《陶》、陈力的《耳海渔歌》、郝平的《竹楼上宽宽的长廊》、翟安钧的《爱伲姑娘》、贺昆的《斜月》、施建华的《三个彝女》、李小明《故乡的桥》、陈永乐《银果》(如图3)、郭浩、郭魏的《七彩色》(如图4)、汤平的《少女》、吕敏的《森林佤女·蓝色的气流》、卢汝能的《捻线》、雷燕的《苗家情》、黎矩的《洒满阳光的小屋》、杨德华的《喜酒》、何永坤的《青草地》、万凡的《姐妹》、贺昆的《秋歌·发白的土地》、陈琦的《春》、何永坤的《家园》、张晓春的《空尘》等,这些作者和作品都毫不犹豫地将创作形象投射在女性的身上。它们具有很高的辨识度,作品中的人物形象为少数民族女性形象,民族服饰、民族环境、民族建筑、民族植物等这些标志物促使观者产生对民族区域生活状态与民族精神的联想。为什么贴上了云南地域性和女性两重标签的云南版画会受到内地主流版画的认同?20世纪80年代云南版画以绝版木刻为代表出现的繁荣现象,“还隐含着某种如同物体的重力一般,因为太理所当然而使人几乎意识不到它的存在”[13]。即:以勾勒女性来表现、解读云南的风土人情,乃至定义和构建某种地域或文化。

(一)1980年代——云南工业版画的缺席

国内版画界除了全国美展和全国版展外,还主要举办工业版画、农民版画、藏书票和儿童版画。从《中国版画年鉴1982》至《中国版画年鉴1991》十年的版画年鉴中不难发现云南有关的农民版画、昆明和曲靖的藏书票,还有版画作者参加儿童版画,唯独工业版画作者和作品在云南呈现明显的缺位现象。

1942年毛泽东同志在《延安文艺座谈会上的讲话》中指出“人民”的概念理解为四个部分,即工人、农民、军人(兵)、小资和知识分子,并进一步强调“我们的文艺就应该为这四种人服务”[14]。按照毛泽东同志在《讲话》中的分类,我们把描绘题材分为五类,分别为:描绘工人、描绘农民、描绘军人、描绘知识分子和描绘其他。按照以上这种分类方式对《云南版画五十年》一书中收录的1949—1966年间的21幅版画作品分类(如表3)。

如表格所示,建国初期描绘工人题材的云南版画作品明显缺位。“进入到改革开放的新时期,当工业版画创作群体已遍布全国,并成为新世纪中国版画的中流砥柱之时”[1]291,云南依旧呈现缺席状态。云南农场众多,缺少规模以上大机器生产的重工业,重工业员工占比少,工业版画的受众和环境的发展呈现先天不足的态势。工业版画作品中出现大量男性隐喻的象征(如图5),比如大型钢铁机器、宏大机器成产的景观,通过机器改造自然和社会的景观等。钢铁、机器、力量、汗水、宏大、改造這些都是男性符号的象征。因此云南版画作者在工业版画上呈现一种缺失的现象,这种现象也导致了云南版画作品中很少呈现出场面宏大的景观和机械化力量的男性隐喻,而试图通过描绘植物、民族、风景、女性和民间等对象来掩盖云南游离于主流文化的边缘地位,也正是基于这种社会形象的不同,云南成为“主流”版画的他者。

(二)作品图像——民族民间美术的在场

艺术来源于生活,审美与美的创造对人类来说与生俱来,艺术的实用功能与审美价值往往同时存在,“生活美育”自然而然地存在于社会文化传统中。随着社会文化的发展,专业划分使艺术教育深入到精英教育,艺术与审美退化为专业人士、少数人的财富,退而成为社会群体生活的“第二存在”[15]。民间美术曾经承受过美术界的一些偏见,被其“看做是下里巴人、鄙陋,难登大雅之堂,甚至不配称之为艺术”[16];但缺少专业的美术训练不等于缺少对美的感知能力,没有经过专业的美术训练反倒使本真的天性较好地留存下来。

张道一将美术分为四类,即:宫廷美术、文人美术、宗教美术和民间美术。宫廷美术和文人美术属于旧中国的主流美术,主流美术中女性作者非常少,呈现出一种严重缺席的现象。但是在民间美术中却不这样,民间美术中女性作者一点也不比男性作者少,比如刺绣、剪纸、纺织、饰品等,都装载着女性的生活经历、思维方式和情感变化。由于过去女性话语权相对薄弱,她们的作品中不会出现太多宏大和崇高的审美情感,她们的作品反而取材身边,通过想象力自由组合变换几何形,从而产生形式美。“忽略了民间美术和少数民族美术,重点在文人画史和著名美术家与传世杰作的写作,这样的写作不能全面反映一个国家的美术发展。”[2]102

20世纪50年代以来,我国边疆民族地区社会变化的剧烈、深刻程度是以往任何时期不能比拟的,现代化与全球化浪潮使得地方社会历史文化在某种程度上出现文化断裂现象。至20世纪80年代,国内文艺界出现寻根热和乡土热潮流,云南版画作者顺应时代潮流。“悠久而丰富的民族民间艺术给了他们丰富的艺术养分,为他们提供着独特的艺术图式和范例,在这些因素的影响下,对云南题材的选择成为他们创作的首选和直接的内容,于是,云南的民族风情、村寨、红土地、人群等生活成为画家们塑造地域性的首选题材。”[17](如图6)李忠翔也指出:“云南版画崛起的优势在于……源远流长的民族民间艺术,为版画家洞开一个取之不尽用之不竭的创作源泉。”[18]从版画作品的平面性和构成性图像可以清晰地看出云南民族民间美术的影子,并且云南民间美术蕴含着大量女性作者的审美,所以说在云南版画作品中民族、民间女性的审美符号是在场的。从这个意义上讲,绝版木刻是地方民族艺术文化传承保护与创新发展,也是20世纪80年代以后,云南版画“植根本土、面向世界,植根传统、面向现代”[19],推动“地方性”“民族性”与“国际化”得以实现的路径,是提升文化自信、深化文化交流、增强文化认同的桥梁。

四、“他者”与“去他者化”

云南版画和主流艺术互为他者,在国内艺术场域中云南版画作为“他者”提供了挖掘与再认少数民族文化精神的通道,对于筑牢民族共同体的民族身份认同起到不可磨灭的贡献。但是这一时期云南版画和其他少数民族题材的美术创作一样,“许多作品都力图诠释‘翻身‘当家做主‘幸福‘发展与进步这样的内涵”[20]77。这的确显示了新中国改革开放后的社会变革和进步历史的形象,但是往往也蕴含着另一种隐含的意义,即民族地区在以往意味着边缘、偏僻与落后。彭晓的《水果丰收》、何永坤的《山果》、曾晓峰的《和平的土地》、王玉辉的《在和平的土地上》、魏小安的《阳光》、陈永乐的《集市》、李小明的《故乡的桥》、陈永乐的《傣家新米》、杨明理的《边塞·平静的夏天》、张汉东的《胜村的早晨》等,无一不是主流意识形态的形象解读与彰显。

地理范畴中云南位于为祖国的边缘,在20世纪80年代西部边疆地区形成了一种现代主义的“乡土情结”[21]。虽然“画家与艺术群体在个人的表现形式与价值取向上千差万别,但他们的作品中总会涉及到与民族民间相关的题材,对于画家而言,民族题材并不一定是艺术表现的终极目的,而是强有力的语言符号”[11]7。这种“着眼于少数民族的生活习惯与民族服饰的表现”的云南版画[6]5,多少会带有对“祖国边陲及少数民族风土人情猎奇性的描写与表现”[6]4。猎奇性源于“云南的版画比较具有神秘色彩”[6]20,并且“大多数的受众乐于接受表象的差异性带来猎奇的快感”[22]。

“实质上文化交融更主要地表现为强势文化对弱势文化的消解,而少数民族的文化形态在这一过程中往往处于弱势地位。”[23]在云南版画的文本中我们不难窥视到民族身份在发展和建构中以女性人物图像为主的表现中出现的“失语症”现象[20]78。后期的部分云南版画走向了矫饰的风情主义,从作品中我们并未看出民族身份的认同感,反而窥视出一种优越感与同情心。“对边缘族裔群体的另类式生活的捕捉和廉价的同情中获得一种自我身份的优越感和满足感。”[24]对边缘族群的生活方式和环境的描画其实并不是某些版画作者内心感兴趣的地方。以文化想象取代文化认同的观照方式,是极端暴力的。因此我们需要去“他者化”,穿越生活、感官的表象,感受当下真实的边疆民族生活状态。像郑旭等老一辈云南版画家一样,严谨扎实地进行民族志考察,深入到少数民族的精神中研究。

过去有这样一个时期,云南版画曾像抛物线一样下滑,描绘中心大城市的现代生活,被视为是版画中的现代化表现,而描绘边疆地区的少数民族生活和自然,被贴上是民族风情和风景画的标签。贴上这样标签的作品很难在全国性的版画展览中获奖,最多作为版画的多样性而给予一个加分入选的资格。进入到21世纪,随着现代化、商品化和工业化的发展,人们面临着越来越多如环境恶化等工业化的后果,越来越意识到:“那种尊重自然、尊重多民族文化的生态美术,才是中国美术的发展之路。”[2]104

四、结语

《拉祜風情》中的女性形象和其命名是艺术家个体表达与外部解读双向互动的结果。换句话说,作品的重命名将绝版木刻作者个人感情与主流话语对云南传统的映像集中呈现出来。当郑旭作品中的形象被全国美展选择和接收,这些表现、解读、定义和构建大多来源于外部对于民族风情的向往与想象。从观者来看,在云南版画作品中看到云南少数民族的女性形象是观者期望的云南版画作品的呈现样式;从作者上看,云南版画作者在描绘宏大景观和男性力量象征符号的时候的自信心不足。这种潜藏在工业版画下男性力量的缺失,导致了男性人物符号在版画作品中的比重明显不高,描绘女性又成为弥补这种缺憾的主观选择。

美术创作是树立云南民族形象的重要展示方式。曾经处于艺术话语权边缘的云南美术,可以在多大的程度上发展自己的民族身份。这种民族身份的认同,能不能以一种超越地域、性别的身份得到认同。随着民族身份认同认识的逐渐深入,云南的版画作者和云南版画的读者都不再满足于展示民族风情和民族文化差异的版画作品。这打破了过去单向度风情版画的叙事模式,对于构建云南民族多元融合与身份认同一定会起到积极作用。

诚然,我们不能孤立地看待文化的问题,不应盲目陷入狂妄并且幼稚的某种中心论中。事实上,地域和族群具有相当的流动性,尤其是在文化角逐的场域,边缘可能位于前沿,丝绸之路和茶马古道使云南从来都不只有一个单向接触点。林超民教授认为“云南不仅是中华文化汇聚交融的场域,也是中外文化、大陆文化与海洋文化相互交流的走廊”[25],成为多元文化的交汇点。同样,云南版画和其他文艺形式一样并没有单向地接受外来的思想,而是有选择性地接受。云南绝版木刻作品体现了内地文艺思想与云南本土文化相融合,甚至是西方文艺思想与云南本土文化的融合,又通过走向省外,走出国门,先后到北京、上海、日本、澳大利亚、英国、美国等进行展览进而产生差异补偿,反向影响,形成了文化输入和文化反渗透的现象。

参考文献:

[1]李允经.中国现代版画史[M].长沙:湖南美术出版社,2017.

[2]殷双喜.坚守与创新:现代性视野中的云贵美术[J].美术,2014(6):102-107.

[3]李忠翔.云南版画五十年[M].昆明:云南人民出版社,2000.

[4]王玉辉,郭浩,张鸣.绝版套色木刻[M].昆明:云南大学出版社,2007:56.

[5]中国版画年鉴编辑委员会.中国版画年鉴1985年[M].沈阳:辽宁美术出版社,1986:212.

[6]李小山,邹跃进.春华秋实·1949~2009新中国版画集(下)[M].长沙:湖南美术出版社,2009.

[7]马涵.生命的图腾——郑旭美术作品的精神寓意[J].中国民族美术,2020(1):72-77.

[8]郑旭.韵律二记:艺术创意的分析与絮语[M].昆明:云南美术出版社,2005.

[9]魏启聪,金泳强.云南版画和“绝版木刻”[J].云南艺术学院学报,2005(4):49-52.

[10]张汉东.云南绝版木刻的历史走向与问题应对[J].玉溪师范学院学报,2021(4):109-116.

[11]李先帆.融合与造境——民族美术视野下的20世纪80、90年代云南民族题材绘画创作[D].北京:中央民族大学,2018.

[12]姚钟华.优势与选择[J].美术,1987(8):29-30.

[13]上野千鹤子.厌女:日本的女性嫌恶[M].王兰,译.上海:上海三联书店,2015:1.

[14]毛泽东.毛泽东选集(卷三)[M].北京:人民出版社,2008:855.

[15]于干千,文婷.新时代地方应用型高校通识美育改革目标与路径初探——以普洱学院为例[J].普洱学院学报,2020(4):102-106.

[16]何滢.中国民间美术教程[M].北京:海洋出版社,2014:3.

[17]郭浩.艺术创作的地域性再认识——以云南木刻版画为例[J].云南艺术学院学报,2022(1):69-74.

[18]李忠翔.由云南版画现状引发的思索[J].美术,1999(2):14-16.

[19]李忠翔.云南版画与民族传统文化[J].民族艺术研究,1989(2):47-48.

[20]黄宗贤.再访“异域”与自我的重构——少数民族题材在当代美术创作中的价值新论[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2014(4):75-79,8.

[21]黄宗贤,郭峙含.新中国西部美术创作的历史源流、空间形塑及其史学观[J].民族艺术研究,2021(1):63-168.

[22]汤海涛.云南民族美术史断代若干问题研究[J].民族艺术研究,2004(2):20-26.

[23]王晓恒.新时期中国少数民族文学的历史叙事[J].贵州民族研究,2015(11):133-136.

[24]朱立元.走自己的路——对于迈向21世纪的中国文论建设问题的思考[J].文学评论,2000(3):5-14.

[25]林超民.中國地域文化通览.云南卷[M].北京:中华书局,2014:4.

作者简介:

文婷,博士,普洱学院人文学院教授。研究方向:地方历史与文化。

秦琪,硕士,普洱学院艺术学院研究实习员。研究方向:版画视觉语言研究。