儒家“仁”“义”“信”思想对员工离职意愿的影响

周常春,王利焕

(昆明理工大学管理与经济学院云南昆明 650500)

引言

21 世纪以来,科学技术水平飞速发展,企业之间的竞争逐渐演化为对人才的竞争,人才已然成为当今企业的核心竞争力,为减少人才流失,组织开始注重员工离职意愿,组织内部成员离职意愿一直是组织人力资源管理工作的核心问题,同时员工离职问题也是当前社会的热点问题[1]。儒家思想在对“人”的管理方面一直享有盛名,自古有“半部论语治天下”之说,在员工离职问题的管理方面发挥着不可或缺的作用。管理学、社会学等领域的专家和学者对儒家思想在组织中员工离职问题的应用做了诸多研究,也对影响员工离职意愿因素进行过深入探索,发现员工离职意愿的影响因素并不单一,是多种因素共同作用的结果。

一、文献综述

查阅以往研究文献,不难发现学术界关于儒家思想对降低员工离职意愿的研究主要集中在两个方面:一是儒家思想通过提升员工忠诚度降低员工离职意愿,二是儒家思想通过降低员工消极情绪来降低其离职意愿。

就儒家思想通过提升员工忠诚度降低其离职意愿而言,首先,以往研究强调了儒家思想的应用对于企业人力资源管理的重要作用。例如,儒家“仁”思想以仁爱孝悌为理念,通过持续践行的长期努力过程,最终落脚为组织或社会规范,也促成了管理者的自我修养,具体表现为社会规范和自我修养彼此影响和促进,进而成就了管理者个人和其所在的社会[2];儒家“礼治”文化融入企业管理工作中无论在思想意识方面还是规章制度之中都体现出了相较于借鉴西方传统人力资源管理模式的优势,具体表现为以人为本,以礼待人,认真对待员工的心理诉求、认可度和主人翁情绪,培养员工的责任意识,营造一个以组织为家的良好氛围[3]。而后,阐述了在以儒家文化为导向的组织中员工的忠诚度明显提升。例如,以“仁”为导向的组织通过孝悌理念的渗透,使得组织内部成员的“仁”感知度提高,形成一种独特类似亲情的雇佣关系,最终培养起组织成员和管理者的高忠诚度,从而降低其离职意愿[2];在以组织为家的良好氛围中,员工的主人翁意识得到很好的培养,同时逐渐建立起对组织的责任感,进而形成对组织的归属感,提升对组织的忠诚度,降低其离职意愿[3];在儒家思想为导向的组织中,组织视员工为家人,以员工的进步为自己的进步,为员工提供参与培训自我提升的机会,提高员工满意度,进而增强其忠诚度,降低员工离职意愿[4-5]。

就儒家思想通过降低员工消极情绪来降低其离职意愿而言,主要就是解决了员工与员工之间的人际矛盾和员工与公司之间的认知矛盾。前人的研究开宗明确了儒家思想在矛盾的解决或化解中的重要作用,例如,利用儒家“仁德”思想解决处理人际矛盾,利用儒家“礼”思想规范员工行为,减少矛盾发生的可能性,具体表现在处理人际矛盾时仁以“忠恕”体现为“夫子之道,忠恕而已”,处理人我之间利益纠纷时,仁以“己所不欲,勿施于人”体现即运用儒家的“仁爱”与“忠恕”思想,通过道德自律提高企业员工的道德基础,从而加强企业的“人本”管理[6-7]。员工与公司的矛盾在本质上无外乎两点,其一,个体价值观与公司价值观相悖,其二,个体利益受损。解决方法分别为:企业建立正确的义利观即“不义而富且贵,于我如浮云”;儒家文化可通过增强信任感和公平感来促进降低企业内收入不平等[8-10],以此来消除或降低员工的消极情绪,从而达到降低其离职意愿的效果。

综上所述,以往研究在利用儒家思想提升员工忠诚度降低其离职意愿或通过降低员工消极情绪而降低其离职意愿方面较为深入,但多数研究为定性研究。本文将在梳理文献的基础上将儒家“仁”思想提炼为组织行为学中“组织支持感”概念中的“关心员工利益”维度,将儒家“义”思想提炼为组织行为学中“组织承诺”概念中的“接受组织目标和价值观”维度,将儒家“信”思想具体化为组织行为学中“组织支持感”概念中的“工作支持”维度,进行探究儒家“仁”“义”“信”思想对离职意愿的影响机理。利用调研数据分析儒家“仁”“义”“信”思想对非医疗行业员工离职意愿的作用机制进行定量研究,以期能取得以下成果:一是缓解组织中实际存在的员工离职率高问题,降低员工离职意愿从而减少其离职行为,节约人力资源配置成本;二是积极响应习近平总书记提倡的“中国梦”伟大实现的当代要求的号召,使得儒家思想在当代组织管理中发挥的重大作用重新得到重视,加强社会各界对中华传统文化的认同感和自豪感,从而进行优秀传统文化的传承和弘扬,使更多人进一步认识到中华民族优秀传统文化在当代的现实作用,提升文化自信。

二、理论基础与研究假设

(一) 离职意愿

离职意愿是员工经过慎重考虑后决定离开当前岗位的意向[11],员工会以个人视角对组织情况进行判断和分析,如果结果出现负向偏向,员工就会萌生离职意愿,这种想法并不一定导致离职行为的产生,但可以较好地预测员工实际的离职行为[12]。员工离职会给组织造成人力损失,增加人力资源重新配置的组织成本[13],因此降低员工离职意愿可以有效节约人力资源隐性成本。关于影响员工离职意愿因素的研究有很多,范姜珊(2021)[14]通过对一家三级民营医院护士的离职意愿研究发现影响护士离职意愿的因素主要与工作压力、员工福利、职业认同度等有关,王喆等(2021)[15]通过收集近年来相关文献利用元分析研究发现组织支持感会影响组织员工的离职意愿,祝红梅等(2022)[16]通过对高年资护士的调查研究发现,组织支持感对其离职意愿存在负向作用,王聪颖等(2021)[17]通过对495名新生代员工(90后)和438名非新生代员工(80 后员工)的调查发现期望差距对新生代员工的离职意愿具有一定影响,Payne等(2005)[18]发现组织承诺中的情感承诺与员工实际的离职行为之间呈负相关关系,Allen 等(2003)[19]通过研究发现组织承诺中的情感承诺对离职意愿呈显著的负向关系,淦未宇(2018)[20]通过对新生代农民工的离职意愿研究发现组织支持感和组织承诺对离职意愿存在显著的负向影响,且组织支持感对其离职意愿的负向影响是通过组织承诺这一中介变量产生的。下文将在文献回顾的基础上提出影响离职意愿的研究模型。

(二) 儒家“仁”思想与离职意愿

儒家思想的核心即是“仁”,“仁”以爱为核心,是人的一切道德行为和社会伦理责任之所以可能的生命意志和情感基础[21]。田京与杨伯峻分别在其书《孟子译注·下册》(2009)[22]中“仁者爱人”以及《孔子·论语译注》(1958)[23]中“泛爱众,而亲仁”处,将“仁”的含义解释为博爱,而《论语·泰伯》中曾子有言“士不可以不弘毅,任重而道远,仁以为己任,不亦重乎,死而后已,不亦远乎”,在此处“仁”是对博爱的升华,诠释为责任。孔子曾解释爱人的方法即践行“仁”的方法,便是推己及人如“己欲立而立人,己欲达而达人”以及“己所不欲,勿施于人”。应用到企业中与人力资源管理相结合概括为关爱员工,即关心员工利益,其内在含义与组织行为学中组织支持感的维度中“关心员工利益”不谋而合。Sun(2019)[24]解释组织支持感是一种较为主观的认知,反映了组织对员工贡献的重视和对员工福利的关心,是组织与员工建立良好关系、激励员工努力工作的重要变量。凌文辁(2006)[25]通过实证研究的方法,探究了组织支持感的结构维度,把组织支持感归为三个维度:工作支持、关心利益、价值认同。关心员工利益,即,关心员工生活状况、为员工生活中面临的问题提供帮助、关心员工的利益和薪资状况等。王喆等(2021)[15]通过元分析研究证明组织支持感对员工离职意愿存在负向影响,淦未宇(2018)[20]通过实证研究发现组织支持感对员工离职意愿有显著负向影响。因此提出合理假设:

H1:“仁”思想对员工离职意愿存在显著的负向影响。

(三) 儒家“义”思想与离职意愿

“义”在儒家文化中是指公正合宜的道理或举动,是合乎长远的优势和全面考虑的“大义”,而不只是眼前的短期利益,这就要求企业有长远的目光,积极践行“君子以义为利”的价值观,在大是大非的问题上稳住阵脚[26]。在儒家思想中关于“义”最为常见的解释是跟随着“利”一起出现,将二者进行对比,《论语》中最有名的一句体现“义利”观即《论语·里仁》“君子喻于义,小人喻于利”,这一句显示了儒家提倡的关于“义”与“利”的取舍方向,确切来讲此处的“义”代表了儒家所提倡的价值观。组织的价值观尤为重要,直接决定了组织面临重大抉择时组织的取舍方向,因此,组织的价值观和员工离职意愿之间存在密切关系。组织价值观在组织中的具体体现就是组织文化,当组织成员对组织文化认同感强烈时,组织成员的离职意愿会相对较低,当组织成员对组织文化认同感较弱时,组织成员的离职意愿会相对较高。这与Eisenberger等(1986)[27]提出的组织承诺的三个维度中“接受组织目标和价值观”所主张的观点相同,因此,将儒家“义”元素的应用引申至组织行为学理论中可解释为组织承诺。淦未宇(2018)[20]通过实证研究发现组织支持感对组织承诺有显著正向影响,组织承诺对农民工的离职意愿有显著的负向影响。Bishop 等(2000)[28]提出,员工组织支持感与离职意愿之间的负相关关系是通过组织承诺中这一中介变量发生的。因此提出合理假设:

H2:“仁”思想对“义”思想的感知呈显著正向影响。

H3:“义”思想对离职意愿呈显著负向影响。

H4;“义”思想在“仁”思想对组织员工离职意愿的负向影响作用中具有中介作用。

(四)儒家“信”思想与离职意愿

“信”最初在中国古代表达的是对神明和先祖的一种虔诚敬畏之情,后在先秦时代各诸侯国的盟誓和缔约中逐步强化,又经儒家思想的提倡,逐步摆脱了宗教色彩,成为经世致用的道德规范[29]。在《论语》一书中,关于“信”的语句一共出现了38 次,陈新和施敏(2010)[30]总结出了“信”的五种主要涵义:一是“真实”“确实”,二是“认为可靠”“相信”“信赖”之意,三是“自信”,四是“信念”“信仰”之意,五是“真诚”“有信用”“讲信誉”之意。关于信用之道,出现最多的谈论都是关于对君子以及上位者的要求和期许,要求君子信守承诺,做一个言行一致有修养之人,期许上位者信任信赖下属,要以身作则,做一个值得信任的榜样,取得下属的信任。其中,与企业员工离职意愿相关的涵义为对员工的信任和支持。用组织行为学中的概念来解释可理解为员工的“组织支持感”,“组织支持感”中的三个维度中的“工作支持”就是指组织对员工的工作行为需要给予支持。“组织支持感”一词最早出现于Eisenberger等(1986)[27]文章中,具体意译为“员工所感受到的来自组织的支持”。Guzzo等(1994)[31]用实证分析证明,员工组织支持感与员工的离职意愿呈负相关,即组织支持感越强,员工离职倾向就越弱。基于以上内容,提出以下合理假设:

H5:“信”思想对“义”思想的感知呈显著正向影响。

H6:“义”思想在“信”思想对组织员工离职意愿的负向影响作用中具有中介作用。

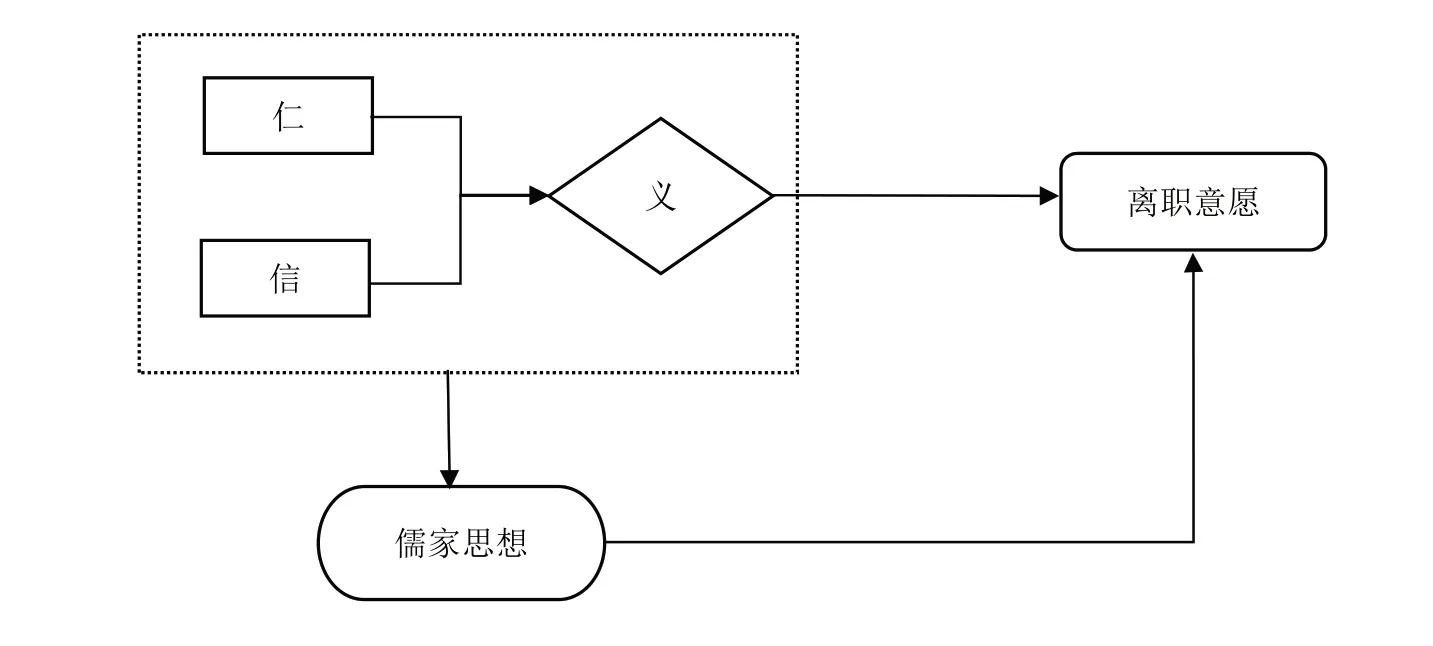

(五)研究模型

综合上述假设,提出本研究的研究模型,具体如图1如所示。

图1 研究模型

三、研究设计与数据收集

(一)问卷设计

项目组按照如下步骤进行了问卷设计。第一,在收集国内外相关研究的基础上,设计初始问卷量表:“仁”元素感知量表设计是在儒家文化的基础上,对“仁”的内涵深度解析并与组织行为学相关理论融合,其量表主要包括关心员工的生活状况、为员工生活中出现的问题提供帮助、关心员工的利益和薪资状况等内容,并借鉴凌文辁等(2006)[25]的组织支持感量表中关心员工利益这一维度的部分条目和专家意见加以完善而成,一共设计了5 个题项;“义”元素感知量表设计是在儒家文化的基础上对“义”的内涵进行深度解析,结合Richard T 等(1979)[32]的组织承诺量表中的部分条目,并考虑到员工对公司价值观取向的认同、对公司价值行为的感知、对公司政策的认同等三个方面,设计了3 个题项;“信”元素感知量表设计是在儒家文化的基础上,对“信”的内涵进行深度解析并借鉴凌文辁等(2006)[25]组织支持感量表中工作支持这一维度中的题项,并考虑到员工与领导之间的信任、员工与员工之间的信任两个方面,设计了5个题项;离职意愿感知量表是在Michaels(1982)[33]离职意愿量表的基础上,结合组织行业的特点和中国国情,设计了3个题项。第二,针对原始测量量表,请研究组两名博士生和行业专家分别进行了回翻,将二者进行对比,在保持原意的基础上,修改了部分问卷题目的措辞。第三,为了保证问卷的效度,在大规模发放问卷之前,在校内进行了小规模的测试,测试对象为勤工俭学同学和正在实习的同学并对测试者进行了访谈,根据意见反馈和回收结果,进行修改问卷并形成最终问卷。被访问者根据在工作中的切实感受,判断题目各项与自身情况的符合程度,对题项的测量均采用Likert五级量表方法进行,数字1~5逐次代表“十分不认同”到“十分认同”的含义。对回收问卷进行CITC(纠正项目总相关)统计分析,删除CITC 值小于0.5 的题项,具体问卷中的题项如表1所示。

表1 测量量表

(二) 数据收集及样本特征

本次调查对象主要为上海某集团两个分公司的员工和实习生,本次调查涉及该公司的业务部门、行政部门以及后勤部门的在职人员,一共发放问卷473份,剔除漏题较多和倾向过于明显的问卷,共收到424 份有效问卷,回收率为89.6%。从问卷的描述性统计结果可以看出,调查对象的男女比例较为均衡,其中男性员工有202 人,占比47.6%,女性员工222 人,占比52.4%。调查对象主要集中在业务部门,其中业务部门参与人员占比80.1%,行政部门及后勤部门占比19.9%。调查对象年龄主要集中在31~50 岁,其中18~30 岁的占11.3%,31~40 岁的占31.1%,41~50 岁的占32.1%,51~60 岁的占15.1%,60 岁以上的占10.4%。从学历来看,调查对象的学历多集中在大专学历和本科学历,其中初中及以下学历占比2.1%,高中或中专(技校)学历占比15.6%,大学专科学历占比37.3%,大学本科学历占比43.6%,研究生及以上学历占比1.4%(表2、表3)。

表3 部门及学历分布

四、实证分析

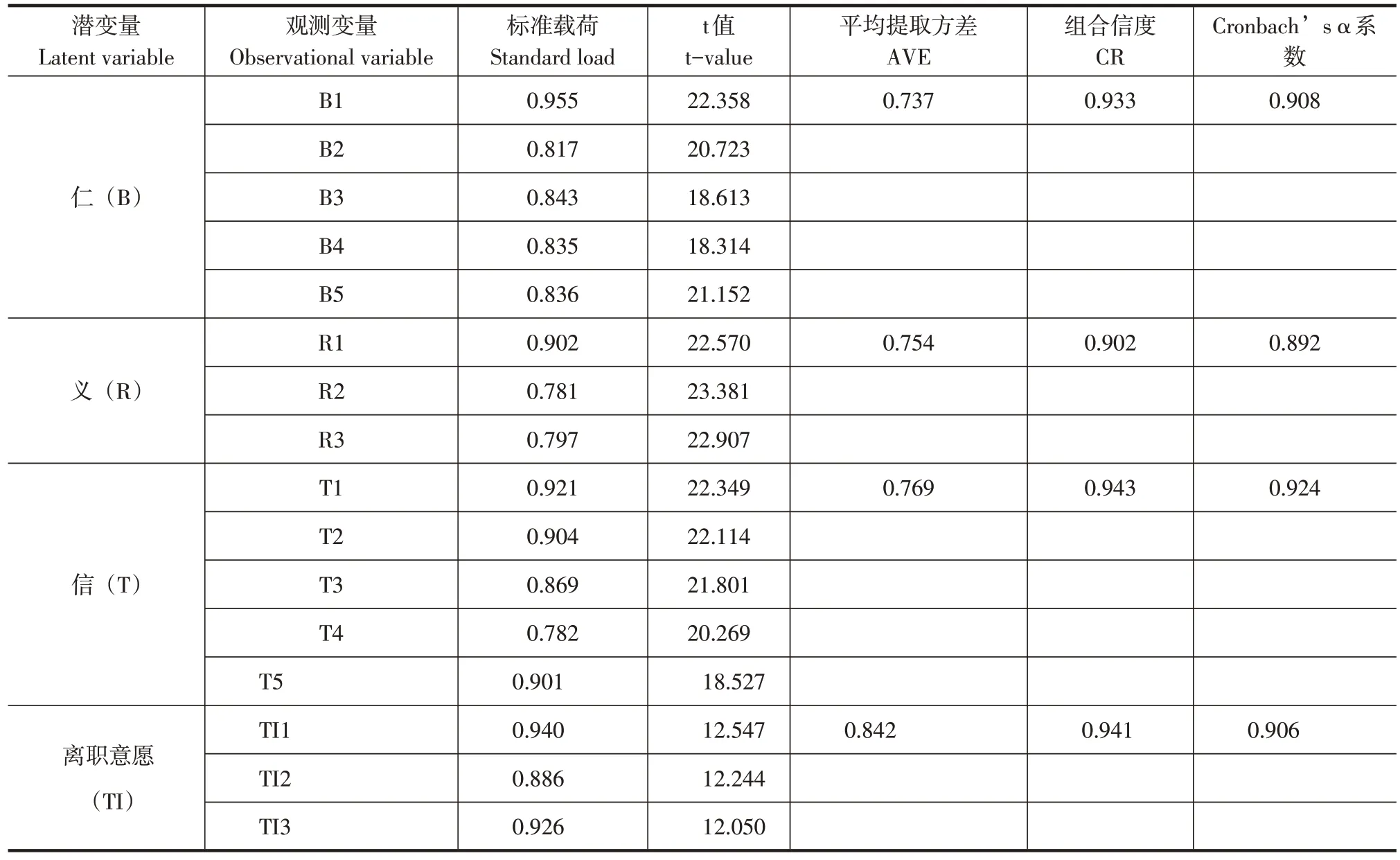

本研究的数据分析主要由两部分构成,首先,采用验证性因子分析(Confirmatory factor anal⁃ysis)检验数据的信度和效度,其中,信度用Cron⁃bach's α 系数进行测量,效度则通过AVE 值和CR值进行测量;其次,用结构方程模型(structural equation modeling)分析儒家“仁”“义”“信”与员工离职意愿关系的测量模型,验证本文的各项假设。本文的数据分析在SPSS26.0和AMOS24.0中进行。

(一)验证性因子分析

1.信度检验。问卷的信度是衡量一份问卷调查结果一致性程度的重要指标,问卷的信度越高,就证明其结果的可信度越高。本研究采用Cron⁃bach's α 系数进行衡量。从表4 的分析结果可以看出,本文4 个研究变量的α 值均大于0.8,达到了良好水平(α 系数大于0.75 表示达到可接受水平),表明问卷样本具有良好的信度,满足实证分析要求。

表4 验证性因子分析结果

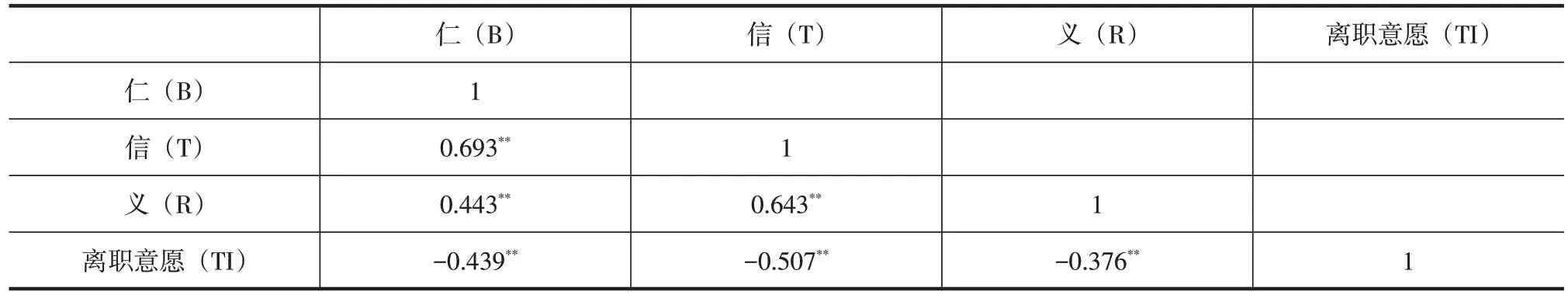

2.效度检验。效度是衡量问卷的题项能否真实地测出所需测量事物的指标,问卷的效度越高,就证明其结果反映的情况越真实。效度包含聚合效度和区分效度。对于聚合效度通过潜变量的平均提取方差(AVE)和组合信度(CR)来检验,一般来说,AVE 值大于0.5,CR 值大于0.7,即表明数据有良好的聚合效度。对于区分效度,若各潜变量AVE 值的平方根均大于该潜变量与其他潜变量的相关系数,表明数据具有良好的区分效度。从表4、表5 的结果可以看出,本研究的调查样本具有良好的效度。

表5 平均提取方差值的平方根及相关系数

(二) 基本路径检验

在本研究中,对于假设1~6 的检验,采用了AMOS 中的最大似然法进行估计,基本路径如图2所示。

图2 儒家“仁”“义”“信”思想与离职意愿作用路径图

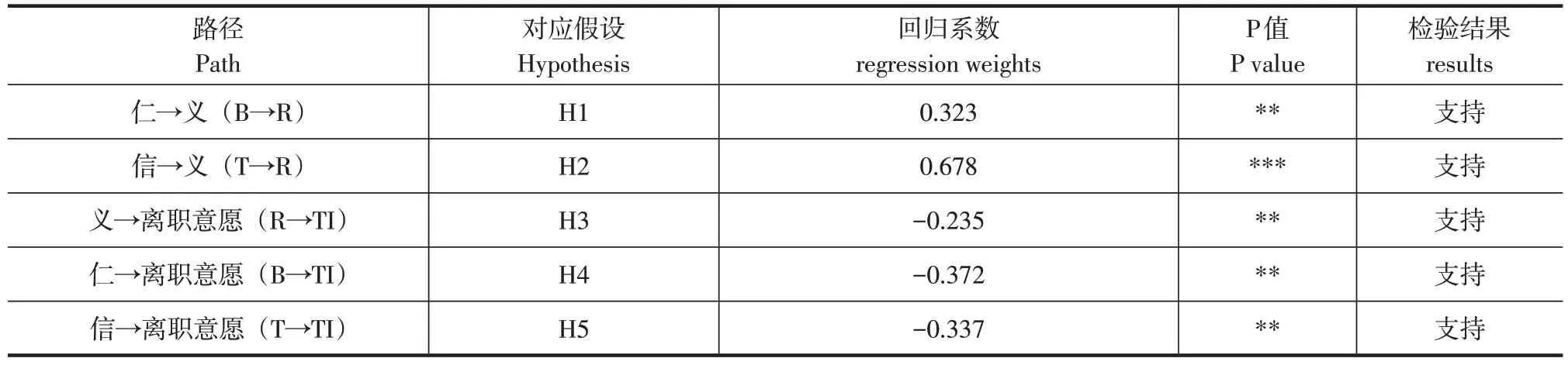

其实证结果证明,儒家“仁”“义”“信”思想均对员工离职意愿存在显著的负向影响。其中,“仁”思想对员工离职意愿的作用最大(β=-0.38),其后依次是“信”思想(β=-0.34) 和“义”思想(β=-0.23)。此外,“仁”思想和“信”思想对“义”思想的感知存在显著的正向影响,其路径系数分别为0.32和0.68。具体结果见表6。假设检验的各项模型拟合指标见表7,拟合优度指标,即卡方比率2d=1.161(小于5即可,数值越小则表明拟合效果越好),增值适配指标IFI=0.986,CFI=0.985,NFI=0.904(IFI,CFI,NFI 接近0.9 表示在可接受范围内),RMSEA=0.056(低于0.08 表示可以接受范围,越小则表明模型拟合度越好)。

表6 基本假设检验

表7 模型拟合情况

(三) “义”思想的中介作用检验

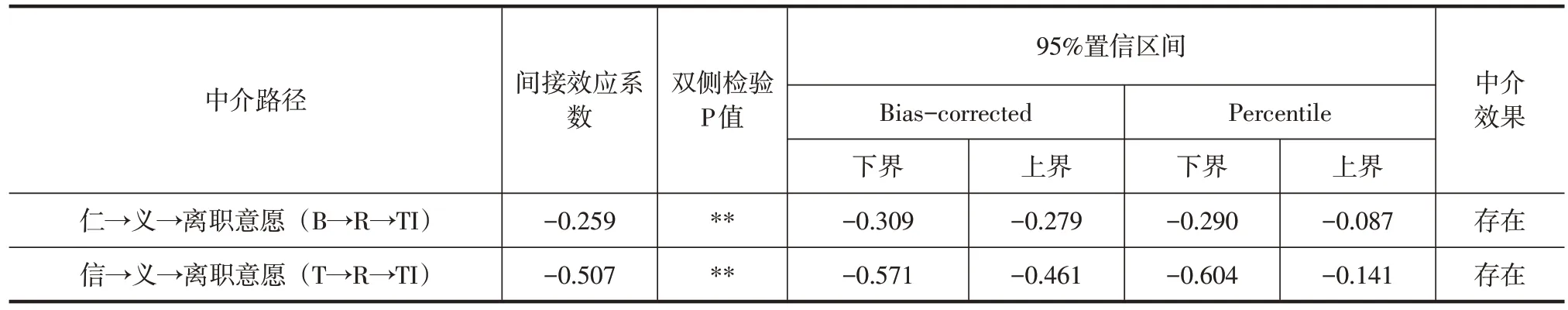

为了检验“义”思想在模型中的中介作用,本研究利用了两种方法进行验证“义”思想的中介效应。方法一中主要参考了Baron 和Kenny(1986)[34]、温忠麟(2004)[35]等建议的方法,首先分别验证“仁”思想、“信”思想和“义”思想对员工离职意愿的显著影响,其次分别验证“仁”思想和“信”思想对“义”思想的显著影响,最后分别验证加入“义”思想后,“仁”思想和“信”思想对员工离职意愿的显著影响,检验结果显示存在中介效应。方法二则是利用了Preacher等开发的中介检验程序进行分析,利用信赖区间法(Bootstrap)技术重新估计间接效果的标准误差及信赖区间,其验证结果如表8所示,其中Bias-corrected 和Percentile 的最高值和最低值之间的区间不包含0,即证明间接效果成立的判定标准,显示“义”思想在95%的置信区间具有中介效果。

表8 中介效应检验结果

(四)结果分析

第一,儒家“仁”思想、“义”思想、“信”思想对员工离职意愿均存在显著的负向影响,其中影响强度由大到小依次为“仁”思想、“信”思想、“义”思想。根据马斯洛需求层次理论可知,归属和爱的需求是人除了生理需求和安全需求以外最为迫切的需求,这一观点与“仁”思想对员工离职意愿存在负向影响的结论不谋而合。

第二,儒家“仁”思想对儒家“义”思想存在显著的正向影响,儒家“信”思想对儒家“义”思想具有显著的正向影响。“仁”思想和“信”思想对“义”思想具有显著的正向影响,表明员工“义”思想的感知会随着“仁”思想和“信”的感知增强而增强。

第三,儒家“义”思想在儒家“仁”思想和儒家“信”思想对离职意愿产生影响时起到部分中介作用,即组织中员工对“仁”思想和“信”思想的感知会通过影响其对“义”思想的感知进而影响其离职意愿。因此,在组织中为降低员工离职意愿,可以适当把优先提高儒家“仁”思想和“信”思想的感知作为工作重点,因为“仁”思想和“信”思想的感知不仅对员工离职意愿产生直接负向影响,还会通过影响“义”思想的感知进而影响员工的离职意愿。

五、 研究结论与对策

本文在文献回顾的基础上,构建了儒家“仁”思想、“义”思想、“信”思想对员工离职意愿影响的研究模型,通过对某集团的两个子公司职员工和实习生进行问卷调研来收集数据,并采用了SPSS 26.0 软件来进行问卷信效度检验,通过AMOS 23.0软件进行结构方程(SEM)理论模型检验,得出的具体研究结论与对策如下:

(一)加强员工对儒家“仁”思想的感知

归属感和爱是现阶段我国员工最迫切的需求,当员工感受到来自组织的关爱时,组织支持感上升,这就要求组织应为员工制定合理的薪酬和福利制度以及认可员工个人价值。实际上,贺菲菲和安明扬等(2022)[36]指出有些公司所设定的员工薪酬,存在着工作量与薪酬不匹配的情况,这样一来会导致员工的组织支持感降低;认可他们的价值,包括对他们阶段性工作成果和进步性成果给予认可,可以采用选取部门月度、季度、年度工作明星进行照片展示或者奖金鼓励等方式来表示对其工作的认可,尤其对于新入职的员工,更应适当对其阶段性工作表示认可,可有效提高员工组织支持感。

(二)加强员工对儒家“信”思想的感知

儒家“信”思想对离职意愿也存在显著负向影响,加强组织成员对“信”思想的感知,即,加强组织对员工工作提供支持可以有效降低员工的离职意愿。对员工工作给予支持常见的措施有“师徒制”、入职培训等,除此之外,还表现在对员工工作主观能动性的支持,比如给予员工一些自主创新的空间,对他们在工作上的创新提供一些政策支持,在公司设置“工作创新奖”等。

(三)加强员工对儒家“义”思想的感知

组织中员工对“义”思想的感知即对组织承诺中组织价值观等的认同,组织的价值观目标等无法轻易改变,即使改变了也不一定同时符合每位员工的认知期待,因此想要提高员工对组织的价值观认同度,可以通过提高员工组织支持感等方式来实现。即当一个人的组织支持感增强时,其内心对组织的好感度会随之上升,对组织的规章制度、价值观、目标等的认同感也会随之上升。

——由刖者三逃季羔论儒家的仁与恕