社会主义教育剧中的两种“真实”

黄艺兰

【摘 要】 1960年左右,国内一些批评家针对社会主义教育剧中写实布景的缺陷,探讨了“生活真实”与“艺术真实”的问题,并以“革命浪漫主义”等表现手法改造舞台美术设计,以便为观众“框取”出正确的风景。“聪明的观众”概念的提出,则进一步超越了两种“真实”之间的冲突,达成戏剧之外的第三种“真实”。然而,由于批评家们对“艺术真实”的概念界定模糊不清,改造后的布景又面临着诱发观众思想“溢出”教育理念边界的危险,显示出以“艺术真实”为标准改造写实布景的局限所在。通过探析这一时期话剧界关于两种“真实”的论争,可以透视“十七年”话剧艺术独特的“真实性”构建。

【关键词】 “十七年”话剧;社会主义教育剧;生活真实;艺术真实;舞台美术

在《中国当代戏剧史纲》中,王新民将1962年9月中共八届十中全会之后至1966年之间出现的、以社会主义教育运动为背景的一批话剧创作命名为“社会主义教育剧”[1]。“十七年”初期,中国话剧受到社会主义现实主义理论影响,写实布景成为舞台美术设计的主流,然而这一美学取向在社会主义教育剧的创作实践中遇到了问题:过于“真实”的舞台美术导致灯光效果“模糊”,道具景物“堆砌”,非但无助于舞台表现,反而削弱了演员的表现力,进而影响到观众对教育意义的接受。面对这一问题,当时的剧作家、舞台美术设计师和批评者围绕“生活真实”与“艺术真实”两种美学标准展开了批评和讨论,部分人提出应以“艺术真实”为标准改造写实布景,将观众的想象力置于关键地位,创造出独属于话剧舞台布景的新的“真实”[1]。然而,舞台艺术作为一种具象的视觉呈现,又具有艺术自身难以消除的审美“魅惑力”,因此当设计师以艺术真实为标准而设计的布景“框取”出“合法”的风景时,又不可避免地会产生“溢出”教育理念边界的情况[2]。对于这段发生于20世纪60年代初话剧领域的社会文化实践,本文将重返历史现场,具体考察当时社会主义教育剧创作、演出中有关舞台美术设计的讨论,两种“真实”观的提出、冲突,以及解决方案的制订等问题;并通过梳理文献资料,尝试还原当时的历史情境,即部分观众在接受戏剧的过程中“阅读”舞台美术时的反应,进而辨析以艺术真实为标准改造写实布景的限度所在,探讨社会主义教育剧的舞台美术设计对“真实”的独特建构。

一、“框取”浪漫:“生活真实”

与“艺术真实”之间的冲突及其解决

社会主义现实主义作为文艺创作的重要方法,曾深刻影响了“十七年”时期话剧的舞台美术设计,用写实手法搭建起来的布景取得了优势地位,其特点在于通过逼真地反映现实生活,让观众产生真实的舞台幻觉。然而,过于追求“真实”的舞台美术设计在实际表演过程中却遇到了问题。1956年,著名导演、批评家孙维世在参加第一届全国话剧观摩演出会后,观察到有的话剧在表现“大树下有一个长凳”这一场景时,灯光师根据生活中的真实光源来打光,结果“把重要的表演区变成暗淡无光”,致使观众根本看不清演员的面部表情[3]。舞台美术家刘露在看完几个剧团演出的《霓虹灯下的哨兵》后,发现在表现夜晚场景时,他们的舞台打光都过于暗淡,“几乎使人物全部沉浸在夜雾蒙蒙之中”[4]。除了打光暗淡不清的问题,写实的舞台美术还存在堆砌繁复的缺陷。在一次舞台美术工作座谈会上,舞台美术工作者张正宇提出,过于繁复的写实布景把演员都“吃”了,弄得喧宾夺主,“简直是一个累赘”[5]。导演漠雁也注意到了写实布景的限度,认为舞台美术“过份追求真实的堆砌,势必淹没演员”[6]。

上述几位导演或舞台美术家在讨论写实布景的缺陷时,基本都提到了“生活真实”与“艺术真实”/“舞台真实”的概念。刘露明确地区分了“生活真实”与“舞台真实”这两种“真实”,认为“舞台设计所表现的布景真实不是现实生活的复制”,具体而言:

这种连人物一起暗掉的做法,实际上是一种表现自然生活的反映,这和真实完全是两回事。舞台真实是从现实生活中提炼的假定形象,是一种想象的存在,不可能和逼真的生活一样,所以即使表现漆黑的夜晚,也应当用明度很亮的追光去照明演员。其实这种能把人物照亮的表现方法,反而使观众感到满意,从来也没有观众反映这是不合生活的表现。[1]

孙维世同样指出,布景、灯光等工作的根本意义就是塑造鲜明的形象,借此把思想传达给观众,而自然主义式的生活真实反而削弱了演员的表现力,“破坏了舞台的真实和艺术的真实”[2]。由此可见,批评家们所反对的生活真实,指的是按实际生活中的情况,将光线或事物不经选择地呈现在舞台上;而艺术真实的优势在于,通过选取代表性细节予以突出表现,有时虽然会违反生活的原有逻辑,却反而能创造出更加鲜明的舞台形象。苏联文艺理论家季摩菲耶夫曾借用歌德对鲁本斯画作“打光问题”的分析,来解释何为“综合底真实性”:画作中有些人物的阴影投向画里,有些树叶的阴影却投向画外,就好像光线是来自两个相反的方向,这看似不符合生活逻辑的光线却能更好地表现艺术构想[3]。季摩菲耶夫所谓的“综合底真实性”与“艺术真实”有着异曲同工之处,二者皆指在某些视觉呈现形式(如绘画、舞台造型等)上,经过艺术改造的“真实”较之完全复刻生活的真实更具优越性。正如朱羽所指出的那样,“社会主义戏剧艺术若想要实现感染、教育观众的目标,就必须在一定程度上违背‘真实”,或者说需要在自身的“形式配置”中重新生产出不同于生活真实的“艺术的真实”[4]。借助“舞台”这一特殊的“形式配置”,“艺术真实”这个看似悖论的概念得以成立:它既反映现实生活中的风景,又在一定程度上修改甚至违背了现实,为观众提供经过艺术加工的视觉效果,以达到批评者所要求的“真正的真实”。

值得注意的是,两种“真实”的概念被集中且大量提出的时间,恰是1958年之后,即“两结合”[5]原则开始逐渐取代“社会主义现实主义”原则之时。虽然周扬也曾提倡“积极的浪漫主义”,以及巴人等人也提出过“两结合”原则与“社会主义现实主义”的内在一致性[6];但“两结合”原则的正式提出,还是使舞台美术大討论中出现的“艺术真实”原则更具体地指向了对“革命的浪漫主义”手法的运用。张炯和孙浩然等人纷纷撰文主张话剧布景需要多运用“革命的浪漫主义”。张炯提出,革命现实主义与革命浪漫主义的结合,不能仅仅在剧本中体现革命浪漫主义精神,还需要创造出与之相适应的革命浪漫主义表现手法。他以话剧《赤胆红心》为例,认为当自卫军队长救下共产党员杨宏时,舞台上立刻出现“一轮光芒四射的红日”,是一种“富有传奇色彩的浪漫主义表现手法”[1]。孙浩然认为《地下少先队》一剧的舞台布景很好地体现了“两结合”创作法:舞台将巨大的黑暗桥洞与一面鲜艳的红旗并置,形成了巨大的张力,从而引导台下观众对新社会展开美好想象[2]。上述案例中,“红日”“红旗”等意象皆具有直观感和具体性。当这些意象被直截了当地摆在青年观众眼前,以布景的物质形式占据了舞台空间时,它们同时也沁入青年观众内在的心理空间,对形塑年青一代的世界观发挥了积极的作用。

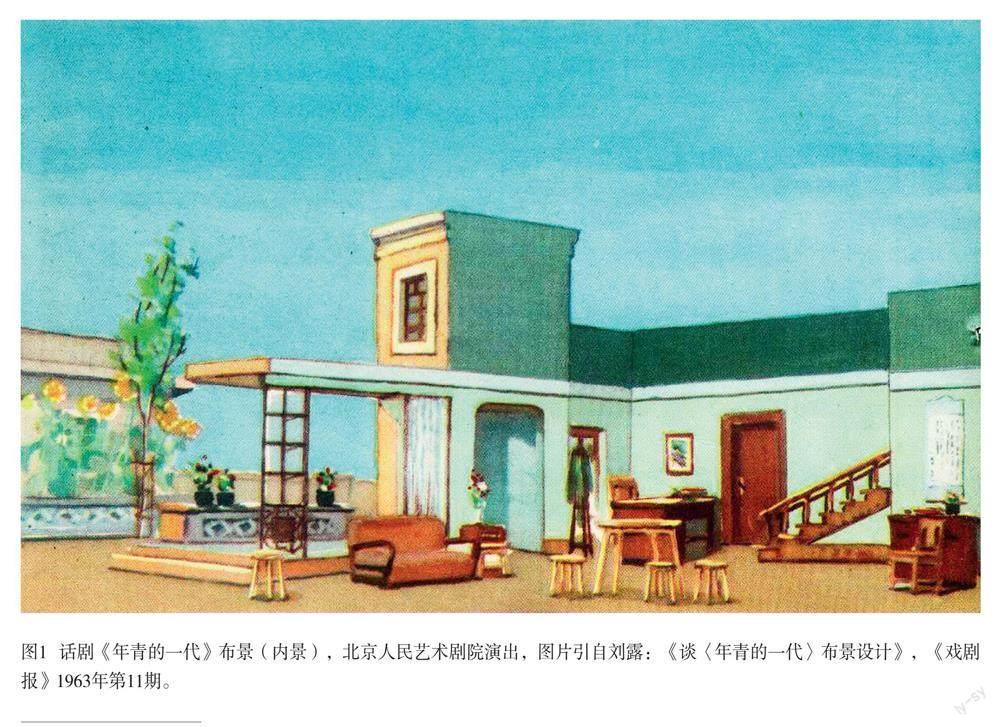

通过有意识或是无意识地利用青年观众对革命浪漫主义的天然亲近心理,文艺工作者成功地把“浪漫”转化为一种“真实”,使这一时期舞台上的“艺术真实”充满着对共产主义远景的浪漫想象,引发了青年观众情感上的认同。更为突出的案例是一批话剧对舞台窗景设计的改造。依据“艺术真实”原则,刘露对话剧舞台的“窗景”设计提出了改造建议。在他看来,舞台布景的外景设计将工厂与山、田地、小河并置,内景设计受老一套空间布局影响,“必然正面有窗,窗外是一幅多层次的复杂的风景”,这样的设计不仅传统俗套、缺乏内涵,而且过于繁复堆砌,总是有许多不必要的风景在“喧宾夺主”。因此,他提出舞台美术设计不能直接“翻译”剧本里的环境说明,而要吸取“规定情境叙述的内容和精神……创造布景形象”。刘露认为话剧《年青的一代》的布景设计值得称道(图1、图2),内景设计在后景区取消了常用的、繁琐的满台画景,代之以落地窗外的围墙和墙后的蓝天白云,开阔而辽远,“把观众的注意力引向中景的表演区”;当剧情发展到一群青年相互告别时,外景设计了“大上海的一排高大建筑物的远景。……生动地暗示了年青的一代为了祖国的需要,离开舒适的大都会到各个不同的岗位上去的内在的涵义”[1]。经过“艺术真实”原则改造的窗景,直接、集中且精准地“框取”出正确的风景,提示着台下观众尤其是青年观众,如何选择未来的出路,如何处理个人与集体利益的冲突等问题。

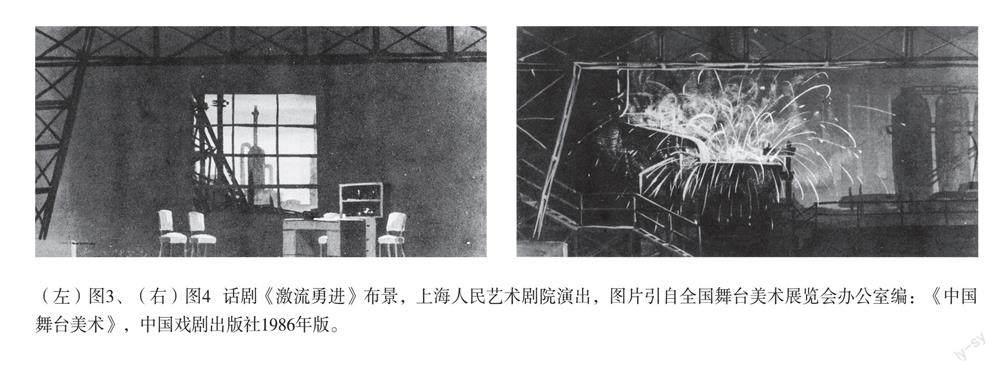

这一时期,“工厂”逐渐成为社会主义教育剧的经典窗外远景[2]。在上海人民艺术剧院演出的话剧《激流勇进》中,透过窗景,观众能看到高炉、热风炉、大型转炉、塔形的化铁炉以及高耸入云的巨大烟囱等景象(图3)。批评家程乃昺指出,《激流勇进》的舞台美术设计者“对如何吸取生活素材予以提炼和加工是有抉择的”,反映出社会主义重工业生产的雄伟气势,最后当工人用新技术炼成钢水并刷新纪录时,舞台上迸发出灿烂耀目的五彩火花(图4),“紧紧扣住了观众激动的心弦,使观众走出剧场时,犹难以忘记在沸腾的车间里所发生的事件”[1]。石景山钢铁厂的工人在看完演出后激动万分,“看了这个戏,就像我在那个车间里劳动、思想、生活、斗争过一样”[2]。唐小兵在话剧《千万不要忘记》中同样观察到,“从敞开的正面门窗可以望见远处高地上的工厂区,一座座淡黄色的办公大楼和暗红色的高大厂房”,构成了这部四幕话剧永恒的远景,表征着社会主义建设对迷恋“小日子”生活的青年的召唤[3]。可见,经过“艺术真实”的改造,话剧舞台布景的窗景对“工厂”形象所进行的理想化、单纯化和突出化的“框取”,尽管不完全符合生活真实,却承载着现代化想象和社会教育等多种意涵,成为“十七年”时期的文艺构建方式之一,以及引导社会主义“新人”的重要手段。

二、“聪明的观众”:对两种

“真实”的超越与第三种“真实”

在这场有关两种“真实”的讨论中,如果说前文所列举的一些批评文章所持的是“取舍论”观点,即以艺术真实适当改造生活真实的话,那么到了1963年,批评家蓝恬在《戏剧报》上所发表的一篇文章,则为这场讨论提供了一个新的思考角度。蓝恬在文章中设置了甲和乙两个人物,并以二者对话的形式讨论了话剧舞台上的“灯光难题”:在某些场景中,昏暗的灯光更符合生活中的实际情况,但是昏暗的灯光使观众无法看清演员的面部表情(图5)。在乙看来,这一两难悖论背后的实质是“生活的真实”和“艺术的真实”之间的冲突,很难做出取舍。蓝恬则借甲之口反驳了乙的“取舍论”,认为这两种“真实”并不对立,因为重要的不是话剧运用了何种“真实”,而是是否将观众放在了首位:不仅要“为观众着想”,还要“相信观众”,相信“观众不仅仅是接受台上所出现的一切,而且也会根据台上所出现的这一切去联想、去补充”[4]。蓝恬从观众接受的角度切入经典的“灯光难题”,避开了艺术真实与生活真实孰轻孰重的问题,将重点转移到观众身上,通过肯定观众的主观能动性来超越两种“真实”之间的矛盾。

实际上,前文所涉及的讨论文章中已经存在一定的重视观众的倾向,这也是一个涉及社会主义美学以及文艺批评的根本要点,早在苏联文艺理论家日丹诺夫1934年的讲话中就已经有所提及[1]。20世纪60年代,中国的话剧批评中重申“聪明的观众”和“相信观众”等措辞,则更进一步强调了教育观众/读者的理念。有批评者引用高尔基的《论剧本》来提醒创作者,用不着对观众做过多提示,因为“观众自己会思索问题、会辨别真伪”[2]。漠雁同样提出创作者需要“相信观众”,“该悲则悲,该喜则喜,该感动时要让观众流泪,该欢乐时要让观众发笑”,使其“感受教育于不知不觉之中”[3]。丁里则以话剧《霓虹灯下的哨兵》为例,指出剧中陈喜将老布袜“一扔再扔”的情节,尽管不符合“生活的逻辑”,但是在戏剧中就十分合理,因为戏剧所要表现的并不是陈喜扔老布袜的动作,而是这一举动背后“毫不恋惜,随意丢弃”的态度。只要观众明确了陈喜扔袜子时的精神状态,就不会再去纠结逻辑上的问题,因为“观众是聪明得多的”[4]。该文章在列举话剧中出现的具有隐喻意义的小细节后,都会添上一笔观众的现场反应,如“迸发出满意的笑声”,“引起了观众的共鸣”,“深深地感动了观众”,等等,以表明观众对细节的心领神会,而这些正是“聪明的观众”所应有的反应。丁里对“聪明的观众”的强调,背后所体现出的对观众能动性的尊重,以及注意审美过程与教育过程之间的微妙关系,如发笑、流泪等,都为我们把握社会主义教育剧“教育”观众的机制提供了视角。

“聪明的观众”除了能够依据导演的提示做出正确的反应,还能够补充戏剧中所没有表现出的部分。正如漠雁所指出的那样,舞台必须“给观众以想像的余地”[5]。把调动观众的想象力列為一部话剧成功的重要因素,意味着艺术真实所反对的不仅仅是自然主义式的舞台美术设计,它同样反对将观众视为只会被动接收信息的客体。1956年,《马克思列宁主义美学基础教学大纲》论及戏剧艺术的特点时,专门提到“观众对演员创作过程的影响”[6]。依据艺术真实原则而设计的话剧舞台,正是将观众视为具有再创造能力的主体。当时,批评界借用中国传统绘画的概念所提出的诸如“虚/实”“透/隔”“写实/写意”等批评术语,同样意在通过使用“虚”“隔”“写意”等手法清理舞台,为观众“腾出”更加充分的想象空间[7]。当观众发挥自身的理解力和想象力时,甚至能够打通听觉、触觉等感官。在《霓虹灯下的哨兵》排演期间,导演漠雁把绘画作品《踏花归去马蹄香》拿给负责舞台美术设计的同志作为构思参考:尽管画面中没有一朵花,但观画者能通过疾驰的骏马马蹄上方的一只蝴蝶“嗅到花香”[8]。

值得注意的是,以“聪明”一词来形容观众,还暗示了话剧与观众之间一种教育与被教育的关系。“聪明”不仅指涉观众在观剧过程中一点即通的理解力和想象力,还延伸到了走出剧院之后的“课外实践”部分。在观看《霓虹灯下的哨兵》后,“南京路上好八连”的排长沈守福写下一篇观后感,谈及自己受到了深刻的教育,不仅要吸取陈喜的教训,提高警惕,还要“永远当个好‘哨兵,做个人民的好战士”[1]。《年青的一代》上演后,许多青年以剧中的萧继业为榜样,毕业后主动要求分配去偏远贫困地区支援国家建设,正如上海戏剧学院教授曹树钧在接受采访时所回忆的那样,“我们这个班的同学在毕业分配的问题上,或多或少都受到了《年青的一代》的影响”[2]。话剧《同甘共苦》甚至影响了青年观众对婚姻的选择,据观众反映,他们有同事要回乡结婚,大家都劝他先去看看《同甘共苦》再做决定。对此,批评家欣慰地感慨,话剧已经从舞台上走到人们的生活中间去了[3]。可见,观众的主动性不仅体现在观剧过程中动用想象力去理解、深化剧情,也体现在走出剧场后的生活实践中。正如1963年在《苏联电影周报》上发表的一篇文章所说的那样,如果电影创作者思想中的人民性打动了观众,那么银幕上所表现的主题内容就会和观众的思想产生共振,从而使艺术思想融入现实生活,“就是字幕上的‘完的字样也不会打断它们的联系”[4]。若将这句话中的“银幕”改为“舞台”,也同样成立。话剧的结束远非终点,在走出剧场之后,“聪明的观众”将会带着习得的教育理念回到真实的生活中进行实践。

为了观众,相信观众。……所以时时处处要想到观众和为观众着想,要相信他们的“创造性”,当你一笔点到,他便豁然开朗,拍案叫绝,岂不是一大快事!……它之所以感人至深,固然由于导演、演员的功力,此外,激发了观众的想象,使他们丰富了它,深化了它,也大有关系。[5]

“一点即通”的观众不仅能够凭借自己的创造性补足话剧未展示的部分,还会从各自不同的经验出发,在生活中不断丰富和深化对于戏剧所传达的教育理念的理解。

由此,“生活真实”和“艺术真实”之外出现了第三种“真实”,即教育理念在真实生活中的实践。三种“真实”的关系在《由实入虚,再由虚返实—〈中锋在黎明时死去〉布景设计中的体会》[6]这一标题中得到体现:第一个“实”指写实布景的“生活真实”,“虚”指起到转译中介功能的“艺术真实”,第二个“实”则指富于实践意义的“真实生活”。换言之,当“生活真实”被否定之后,“艺术真实”所要最终通往的是一种更高的“真实”,一种艺术欣赏活动之外的“真实生活”的实践。正如李杨在讨论象征主义文艺思想时所指出的那样,象征所蕴含的“真实”是一种“新的‘真实”,是为了求证抽象本质而牺牲可见的“真实”之后寻求到的更高的“真实性”[1]。这一“新的‘真实”启发我们,无论艺术家在表现“社会主义现实主义”时纳入了何种艺术手法,其本质性目的都指向更高的“真实”,而这一更高的“真实”将依靠“聪明的观众”,在离开剧场后的未来生活实践中得到实现。

三、“溢出”的危险:

观众的分心与改造的局限

尽管在批评者笔下,艺术真实的优越性一目了然,但在反复的争论与辨析中,一些焦虑依然隐约可见。1961年5月,中国戏剧家协会上海分会在上海举行了一次关于舞台美术设计中的象征手法的學术讨论。在讨论中,一派批评家从肯定艺术真实的角度出发,罗列了在舞台艺术中使用象征手法的优点,并相信观众能够完全理解其所传达的教育意义。然而,并不是所有的批评家都对观众抱有十足的信心,持反对意见者怀疑观众是否能够真正理解舞台设计的象征意义,苏石风更是认为“舞台美术是不能在舞台上‘说话的”,如果对布景设计的理解需要观众发挥过多的想象力,就会有害于布景在整体演出中的作用[2]。在他们看来,尽管经过“艺术真实”原则改造的布景能够使舞台更简洁,但不一定会使主旨更鲜明,在理想的观众之外,还应考虑到理解力有限的“不聪明的观众”。

正如李杨在分析“样板戏”的舞台艺术时所指出的那样,舞台上服装、动作、音乐、灯光乃至道具的象征意义必须一目了然,“出现混淆就意味着意识形态的错误”[3]。在论争中持反对意见的批评家们与其说在担心观众“不理解”,不如说更担心不够“一目了然”的舞台美术会诱发观众“错误”的理解—毕竟“观剧”本就是一种娱乐活动,而布景自身也是具有美学特质的视觉装置。尤其对于青年观众而言,他们更容易因舞台上的视觉呈现而产生对自身生活的联想。比如在话剧《霓虹灯下的哨兵》中,布景所“框取”出的“南京路”形象(图6),本应是受到批判的对象,却引起了上海观众怀旧与亲切的感觉:

前面的景都很简单,但都有特色。例如公园,就由一株杉树,一条长椅,一道栏干组成;童阿男家在蓬户区,墙上就贴着《宏碧缘》《济公活佛》的广告,说明了时代,也说明了地点。此外,街上有花店,有咖啡馆;有卖报的,卖棒冰的,甚至还有外国修女。晚上叫卖茶叶蛋,打竹梆卖馄饨,这些都极有地方色彩,也衬托了当时的气氛,使人看了感到亲切,特别是我们这些上海人,常常引起会心的微笑。[4]

这段文字的作者白文既是批评家,也是一位上海本地的观众,尽管他将上述风景归纳为“地方色彩”,但并不能否认其中蕴含着特殊的美学趣味。他甚至提出,“我以为导演在这些细节上越搞得真实,戏的说服性也就越强”[1]。在这里,白文呼吁加强真实性并非为了明确象征手法背后的意义,而是纯粹为了赢得观众“会心的微笑”。批评家孙浩然更是直接指出,舞台布景中五颜六色的“霓虹灯”在某些场合甚至可以说是具有“魅惑力”的[2]。在前线话剧团演出的《霓虹灯下的哨兵》中,舞台美术设计者依据艺术真实的原则设计布景,使用了类似表现主义的手法将建筑扭曲化、夸张化,并配以“尖叫的黄色音乐”“奇装异服的男女”和各式霓虹灯,以再现南京路“鬼鬼祟祟光怪陆离”的一面,然而青年观众从中感受到了一种奇异的“魅惑力”[3]。换言之,尽管话剧试图提醒观众警惕何为扭曲青年革命意志的万恶之源,然而其舞台美术对这些元素的展现又时时刺激着青年观众的幻想,使观众面临着与剧中人物陈喜相似的危险。为了防止意义的“溢出”和观众的“分心”,导演漠雁提醒舞台美术设计者,“霓虹灯的制作绝不宜使用真的灯泡,绝不要刺眼而抢戏,绝不能去为表现霓虹灯而表现霓虹灯。否则‘霓虹灯给观众留下很深的印象,‘哨兵却不存在了”[4]。三个“绝不”暗示着“霓虹灯”与“哨兵”的对立关系不仅存在于话剧内部,还会溢出舞台延伸至观众席,争夺观众的注意力。为了避免造成观众思想的“出轨”,设计师必须对霓虹灯“多余”的美学特质加以谨慎地剔除。

更让批评者担心的是,出于商业上的考量,为了能够更加吸引观众,许多剧团选择在话剧中大量使用非必要的布景。某些地区的观众看剧纯粹是为了看景,而非为了受教育,甚至出现“观众买票时就问有没有景,有景就能多卖票”的现象[5]。鲍世远撰文批评上海戏曲舞台上滥用“机关布景”的现象,认为剧团以机关布景争奇斗异,使观众离开了戏的主题思想与艺术表演,而只是紧张地注视着机关布景的“光怪陆离”[6]。类似的舞台美术设计导致被视觉奇观所吸引的观众无法专心看戏,截断了社会主义教育剧本应運行的“教育—接收”机制。

值得注意的是,在这场针对机关布景的批评风波中,受到指责的往往是上海地区的剧团[7]。鲍世远将产生滥用机关布景这一“不良倾向”的根本原因归结于上海的“原罪”,认为上海在1949年以前曾是资本主义思想比较集中的城市,因此保留了以视觉奇观作为“营利的工具”和把“艺术商品化”的习气。他进一步指出,对机关布景的滥用除了妨碍观众专心看戏之外,更实际的问题是会浪费棉布、电光器材和木料等,不符合“勤俭建国,勤俭办事业”的原则[8]。可见,舞台美术工作者们在避免“生活真实”所带来的自然主义弊病的同时,又必须防止舞台在“艺术真实”的改造下,变成只有写意方法而没有写实功底的“奇形怪状的‘现代派”[1]。

然而从另一个角度看,在当时的社会条件下,由过分的“艺术真实”所引发的浪费危机又似乎只是一个“假想敌”。事实上,这一时期的剧团物质条件不仅算不上富裕,甚至可以说是恶劣匮乏的:舞台美术设计者或巧用建筑钢筋、黄色塑料管作为霓虹灯的平价替代[2],或创制“百搭布景”和“七巧道具”以达到一景多用、节约景片的目的[3]。这些创造固然体现出社会所提倡的节俭尚朴的美德,以及有着便于剧团送戏下乡的实用性考量;但不可否认的是,当上海以繁华的形象呈现于舞台之上,并引起了批评家的焦虑和担心时,剧团因陋就简的实际情况,又在一定程度上给批评家所担心的“浪费危机”打上了问号。

结语

1960年前后,批评家和创作者从社会主义教育剧的舞台美术设计角度出发,通过区分“生活真实”与“艺术真实”的不同,突破了写实的舞台美术设计不符合教育目的的困境。在“两结合”原则指导下,“艺术真实”的提出不仅将以“革命的浪漫主义”为代表的各种艺术手法注入舞台布景设计之中,也为青年观众“框取”出正确的人生远景,激发了“青年”这一特殊的观众群体对社会主义远景和自己未来发展道路的认同与想象。对“聪明的观众”的强调,则进一步超越了两种“真实”之间的冲突与矛盾,艺术家通过构建“理想的观众反应”来补足话剧所要传达而又未予以表现的部分,甚至达成了戏剧之外的第三种“真实”,即教育理念在现实生活中的实践。然而,依据“艺术真实”原则改造的舞台美术又受到两方面的威胁:一方面,布景的“魅惑力”使青年观众的观剧感受与戏剧的主题之间发生了偏移;另一方面,有关“机关布景泛滥”的批评,也暴露出舞台美术强调艺术真实时所突出的物质属性,与传统的“禁奢”观念和社会提倡的“艰苦朴素”等观念的冲突。

为了避免如“十七年”时期的舞台美术设计那样,因“艺术真实”而造成观众的分心与“偏移”,“文革”时期的话剧舞台美术大幅度减少了观众“再创造”的可能性。到了20世纪70年代后期,《戏剧艺术》《戏剧学习》等刊物再次提出布景形式的虚实问题。撰文参与讨论的批评家田文认为,“重新提出这个问题来讨论,是非常及时的,对‘四人帮造成的定一法(写实)为独尊的创作,也是十分有针对性的”[4]。可见,自“十七年”时期开始,关于话剧舞台上两种“真实”的讨论一直未曾间断,并在不同语境中被赋予不同的地位,而“十七年”时期社会主义教育剧对舞台美术设计中的两种“真实”的讨论与建构,恰处于这一发展脉络中较为接近起始位置的阶段。

责任编辑:赵轶峰