高职大学生心理压力与心理韧性的关系研究

摘 要:本研究以甘肃四所高职院校的大学生为研究对象,分析探讨高职大学生心理压力、心理韧性两者的关系,进一步研究增强大学生心理韧性的方法,以此提升大学生心理健康水平,为高职院校开展心理健康教育和心理咨询实践工作提供实证依据,也为高职院校心理教育工作者和大学生自身提供切实可行的对策建议。

关键词:心理压力;心理韧性;高职大学生

中图分类号:B844 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)16-0193-04

基金项目:2021年甘肃省高校课程思政示范项目“高职院校大学生心理健康教育课程思政的实践路径探析”(项目编号:GSkcsz-2021-073);2021年甘肃省职业教育在线精品课程“大学生心理健康教育”(项目编号:甘教职成函〔2022〕6号);2022年甘肃交通职业技术学院教学改革工程项目“课程思政名师”(项目编号:甘交院字〔2022〕171号)阶段性成果。

作者简介:闫红丽(1980 —),女,硕士,甘肃交通职业技术学院副教授,研究方向为心理健康教育。

随着工业化、城镇化的快速发展,人类的生活环境、工作节奏以及生活方式也相应地发生了巨大变化。在社会转型的环境背景下,人们的心理健康问题,尤其是青少年的心理健康问题日益凸显[1]。近几年来,新型冠状病毒肺炎疫情打乱了人们的日常生活节奏,威胁人类身体健康的同时,也对人类的心理健康带来一些负面的影响[2]。

2019年,国家卫健委印发《健康行动(2019—2030)年》,明确提出了“心理健康促进行动”。2021年教育部等五部门联合出台的《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作意见》中指处:“把新时代学校卫生与健康教育工作摆在更加突出位置。”

处在社会转型大背景下的高职学生面临着入学适应、学习困境、就业竞争、人际关系等压力的挑战。本研究立足于当前现实情况,通过探索研究高职学生心理压力与心理韧性之间关系,为广大高职院校的心理健康教育与心理辅导工作提供指导意见,并为高职学生科学有效应对压力,积极完善自我提供实用可行的对策与建议,从而提升高职学生的抗挫力与承受力,进一步增强高职学生的心理健康素质。本研究中的心理韧性概念采用朱森楠学者的观点:“个体在面对内外压力困境时,能够激发起其内心潜在认知、心理特质或能力,利用内外资源进行调适机制、积极修补的过程,来获得朝向正向目标的历程、能力或结果。”[3]

一、研究方法与过程

(一)被试

本研究采用整群随机取样法,选取甘肃省四所高职院校的5106名大学生为被试。其中女生2400名,男生2706名,被试年龄范围分别在18~23岁(M年龄=21.36,SD=1.52)。学科主要分布在理工科、人文社科。

(二)研究工具

1. 压力知觉量表(CPSS)

本研究采用的是杨廷忠等人修订的中文版量表[4]。该量表由紧张感与失控感两个维度组成,总共包含了14个项目。其中紧张感和失控感分别有7道项目,失控感维度采用反向计分。量表采用5点计分,1代表从不,5代表很多。两个维度的得分即是压力知觉水平总分,压力知觉水平得分越高,表明个体的压力知觉程度越严重。该量表的内部一致性系数为0.80,两个分维度的内部一致性系数分别是0.83和0.79。

2. 心理韧性量表(RSCA)

本研究采用的是胡月琴和甘怡群编制的青少年心理韧性量表[5]。该量表包含了5个因子,2个维度,27道题。其中目标专注、积极认知、情绪控制3个因子为个人力维度,而家庭支持和人际协助2个因子则是支持力维度,本量表采用5点计分法,分数的高低反映了心理韧性程度,得分越高,就说明心理韧性越正向积极,反之得分越低,则说明心理韧性越消极。在本研究中,该量表的Cronbachsα系数为0.85,具有较好的内部一致性,两个分维度的内部一致性系数分别是0.87和0.82。

(三)程序

在这项研究中,测试是匿名进行的,被试根据指导语答卷,问卷完成后,送给被试价值5元钱的小礼物作为答谢。压力知觉量表问卷和心理韧性量表作答顺序在被试间进行了平衡。

二、研究结果与分析

(一)心理压力与心理韧性的相关分析

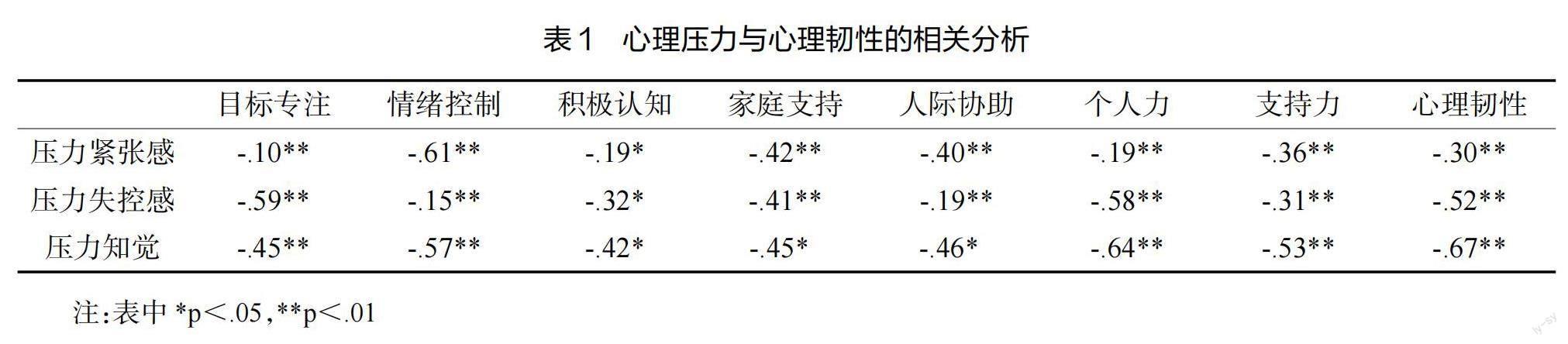

采用皮尔逊相关分析,对高职学生的心理韧性和个人力、支持力两个维度及其目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助五个因子与心理压力知觉及其压力紧张感、压力失控感两个维度进行相关分析,结果如表1所示。

根据表1可得出以下结论:高职学生的心理韧性总分和个人力量、个人支持两个维度及其目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助五个因素与心理压力知觉及其心理压力紧张感、压力失控感两个维度均呈现显著的负相关。

(二)心理韧性对心理压力的回归分析

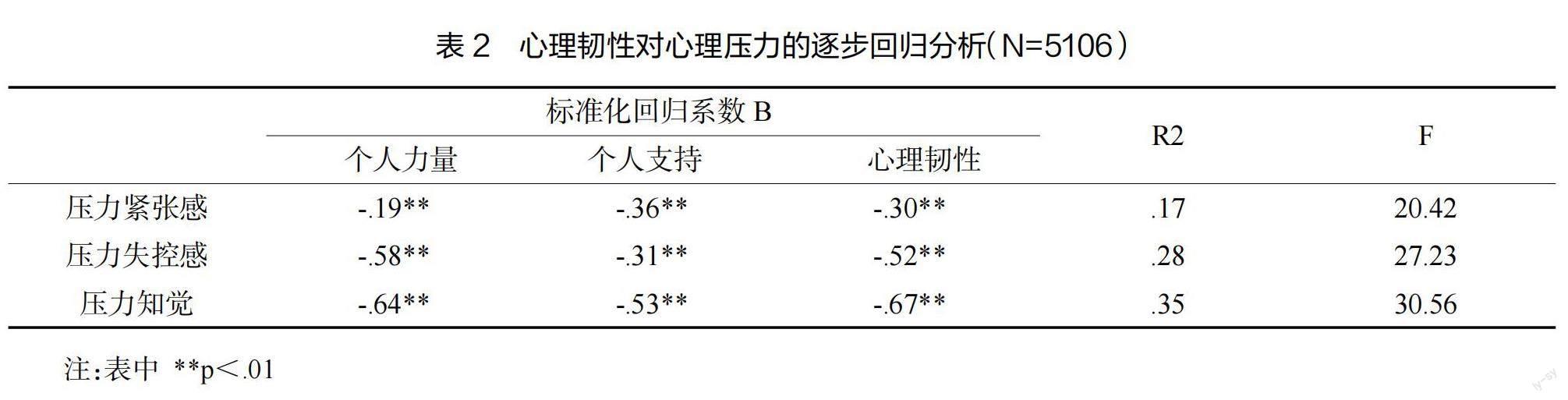

為了考察心理韧性对高职学生心理压力的预测作用,以心理韧性及其个人力量、个人支持两个维度作为自变量,以心理压力知觉及其心理压力紧张感、心理压力失控感两个维度作为其中因变量,采用逐步回归法进行分析,结果如表2所示。

从表2可知,心理韧性、个人力量、个人支持对心理压力各维度有着不同程度的预测。其中入选对压力紧张感的回归方程的心理韧性维度为个人力量、个人支持,两个变量能联合预测对压力紧张感的17%的变异量,回归方程显著,F=20.42,p<0.01;入选对压力失控感维度的回归方程的心理韧性维度为个人力量和个人支持,两个变量能联合解释压力失控感28%的变异量,回归方程显著,F=27.23,p<0.01;入选对心理压力知觉的回归方程的心理韧性维度为个人力量和个人支持,两个变量能联合解释心理压力知觉35%的变异量,回归方程显著,F=30.56,p<0.01;个人力量维度是心理压力知觉及其压力紧张感、压力失控感的负向预测因素,其标准回归系数分别为-.64**、-.19**、-.58**;个人支持维度也是心理压力知觉及其压力紧张感、压力失控感的负向预测因素,其标准回归系数分别为-.53**、-.36**、-.31**(**p<.01)。心理韧性负向预测了压力知觉、压力紧张感、压力失控感,其标准回归系数分别为-.67**、-.30**、-.52**。

三、讨论

(一)心理压力与心理韧性的关系

本研究相关分析结果显示,高职学生的心理韧性总分和个人力量、个人支持两个维度及其目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助五个因素与心理压力知觉及其心理压力紧张感、心理压力失控感两个维度均显著负相关。

这一研究结果与以往的研究结论基本一致:心理韧性与压力事件关系紧密,学习压力、人际关系、就业压力等压力事件与大学生的心理韧性水平呈显著负相关[6]。本研究还发现,最近一年受疫情影响,高职学生的心理压力在人际交往、学习、就业等方面表现较为明显。那些心理韧性较高的高职大学生一般有明确目标,对未来有比较清晰的规划,生活中遇到负性事件常常能够适当自我调节、释放情绪,他们会积极参加学校组织的各项活动,及时与家人进行适当的沟通交流,人际关系往往比较和谐。因此在疫情期间,这些学生情绪较为稳定,会感知到较低的心理压力。这一研究结果印证了以往的研究结论:通常在压力事件对个体心理健康的消极影响过程中,心理韧性往往起到了某种缓解作用[7]。心理韧性较高的个体一般更倾向于关注问题的正向方面,对当下的现实和未知的将来充满积极的期待,倾向于把消极想法转化为积极的心理信念,期待自己战胜恐惧和挑战从而感知到较少的压力困扰,拥有更佳的心理健康水平[8]。

(二)对高职学生心理健康教育的启示

疫情的波动起伏,使得人们的生活常态被打破,陷于变化和不确定之中,面临着各种各样的心理压力。在此情形下,高职大学生要不断增强心理韧性这种心理品质,学会如何应对压力,调节身心状态,积极健康地生活。

1. 心理健康教育工作者要重视大学生心理韧性品质的培养

心理韧性是人们不断深入研究压力危机应对时发掘出的积极心理品质。心理健康培养的重点不应该是消除心理问题症状,而应该是更在乎个体的内心力量是否有所加强[9]。因此,心理健康教育工作者要与时俱进,从积极心理学的角度出发,倡导积极预防的理念,在日常生活中要有意识地培养发掘和淬炼学生这种抵御应激的良好品质。

2. 充分开展丰富多彩的心理健康活动,激发积极情绪体验,从而提升高职大学生的心理韧性

体育锻炼和积极情绪都能在一定程度上提升大学生的心理韧性[10],高职院校应该高度重视心理健康活动的开展,认真策划《疫情防控期间心理健康教育活动实施方案》,积极开展形式多样的心理健康活动。比如 “我们的抗疫爱心故事”微视频制作、“我和舍友的那些事儿”绘画创作、“共抗疫情从你我做起”网络主题班会、“节奏游戏拍桌子”唱歌活动、“抗疫心理健康教育讲座”“心语树—来自春天的问候”“从‘心开始—健康小分队用心陪你”线上直播、3·25“善爱我”等心理健康教育活动,正面引导高职学生从积极心理学的视角关注身边美好的人与事,改变固有认知,调节自身情绪,在人际交往沟通互动中加强同学与同学之间的心理联结,缓解不良压力。

3.积极构建网格化心理健康监测与教育体系,建立心理健康教育联动机制,形成工作合力以便及时发现学生的心理压力与心理危机

心理健康教育是一个系统性的工作。学校应该充分发挥学生自身的力量,在每个班级选出1名心理健康教育委员、每个宿舍确定1名心理健康教育联络员,构建起学院层面(分管院领导)、专门机构(心理健康教育教研室、心理中心)、各系、班级、宿舍五级网格化心理健康教育体系,通过线上线下多种渠道,确保信息畅通,随时发现问题,及时进行心理疏导、干预和教育。

4. 充分发挥“朋辈支持”的优势作用,陪伴同学度过疫情

班级心理委员是班级同学心灵成长的陪伴者,具有独特的优势作用。当班级同学中出现需要给予心理支持或帮助的同学时,教育工作者要善于“借力”,借助班集体中心理委员的力量,请他们迅速掌握了解同学的实际心理困扰,积极给予共情陪伴,同时,应该及时向辅导员、心理中心老师和学生管理部门汇报需要心理援助同学的实际情况,并将有严重心理问题或心理危机的同学及时转介到学生心理健康教育与咨询中心,立刻开展心理干预工作。

5. 扎实做好线上心理辅导和咨询跟踪服务工作,及时化解学生的心理压力与心理危机

条件成熟的情况下应该面向全院师生开通线上心理支持、援助服务。对于因疫情影响而产生心理问题的高职学生,要给予高度关注,及时跟踪回访,有效干预因为疫情而造成的情绪困扰或心理问题,有的放矢地做好线上心理服务工作,创造和谐温馨的校园环境。

四、结语

本研究以甘肃省四所高职院校的大学生为研究对象,重点探讨了高职大学生心理压力、心理韧性两者的关系,结果发现:高职学生的心理韧性总分和个人力量、个人支持两个维度及其目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助五个因素均与心理压力知觉及其心理压力紧张感、压力失控感两个维度呈现显著的负相关;研究还发现,高职大学生的心理压力在人际交往、学习、就业等方面表现较为明显。心理韧性较高的高职大学生一般具有明确目标,对未来有较为清晰的职业规划,遇到心理问题往往能够适当自我疏导,人际关系比较和谐,情绪较为稳定,因此感知到较低的心理压力。

新时代背景下心理健康教育应该注重增强高职学生的心理品质。心理韧性是心理品质的重要组成部分,高职院校心理健康教育工作者一定要高度重视大学生心理韧性品质的培养,要充分利用校园资源,开展丰富多彩的心理健康活动,激发积极情绪体验,提升高职大学生的心理韧性;要积极构建网格化心理健康监测与教育体系,建立心理健康教育联动机制,形成工作合力以便及时发现其心理压力与心理危机;要充分发挥“朋辈支持”的优势作用,陪伴同學度过困难时期;要扎实做好线上心理辅导和咨询跟踪服务工作,及时化解学生的心理压力与心理危机。

参考文献:

[1] 陈丹,权治行,艾梦瑶,等. 青少年心理健康状况及影响因素[J]. 中国健康心理学杂志,2020(09):1402-1409.

[2] 王姣娥,杜德林,魏冶,等. 新冠肺炎疫情的空间扩散过程与模式研究[J]. 地理研究,2020(07):1450-1462.

[3] 朱森楠. 青少年复原力的概念[EB/OL]. (2003-02-27). http://www.bsjb.hcc.edu.tw/guid/guid3.

[4] 杨廷忠.社会转型中城市人群心理压力研究[J].中华流行病学杂志,2002,23(06):473-475.

[5] 胡月琴,甘怡群.青少年心理韧性量表的编制和效度验证[J].心理学报,2008(08):902-912.

[6] 马云鹏. 大学生心理弹性与压力事件、社会支持的关系研究[D]. 福州:福建师范大学,2011.

[7] Pinquart M. Moderating effects of dispositional resilience on associations between hassles and psychological distress[J]. Journal of Applied Developmental Psychology,2009,30(01):53-60.

[8] Michele M T,Barbara L F,Lisa F B. Psychological resilience and positive emotional granularity:Examining the benefits of positive emotions on coping and health[J]. Journal of Personality,2004,72(06):1161-90.

[9] Friborg O,Hjemdal O,Rosenvinge J H,et al. Resilience as a moderator of pain and stress[J]. Journal of Psychosomatic Research,2006,61(02):213-219.

[10] 普照民. 云南省体育与非体育专业大学生心理壓力和心理复原力的对比研究[D]. 昆明:云南师范大学,2015.

(责任编辑:罗欣)