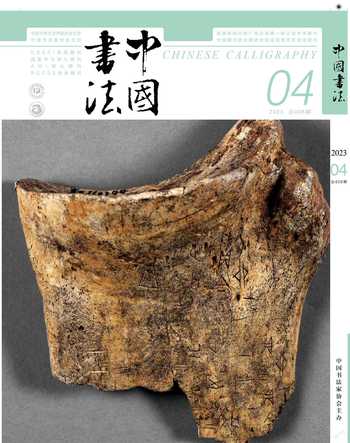

浅论殷墟甲骨契刻

韩宇娇

摘 要:本文以马衡、谢伯殳旧藏甲骨为主要研究對象,从刻辞线条类型与刻写方式、刻辞的笔顺、刻辞中特殊的书刻风格三个方面讨论殷墟甲骨契刻问题,指出起刀多平圆的刻写方式较多,但不意味着在绝对数量上占优势,而刻手的笔顺及字形写法具有个人习惯特点,同时刻辞有时会使用复刀以呈现与书辞相似的书风特点。

关键词:契刻 故宫博物院藏甲骨 刀法 笔顺

殷商晚期的甲骨文字绝大多数以刀刻的形式契刻于龟甲及牛肩胛骨上,少部分刻写材料为羊骨、鹿骨、虎骨、人头骨等。另有部分甲骨文是用毛笔写的朱书、墨书文字。根据书刻方式的不同,可以将契刻的甲骨文称为『刻辞』,将书写的甲骨文称为『书辞』。

[1]在目前出土的约十六万片甲骨中,刻辞为绝大多数,而书辞据统计仅有八十余版。

[2]那么,可以说刻辞的书体风格与刻写形式是殷商时期甲骨文的主流。

通过观察甲骨高清放大照片,可以得知很多甲骨刻辞契刻的细节和特点,故宫博物院藏殷墟甲骨已完成全部图像的拍摄采集工作,为此项研究工作展开提供了条件。本文拟以马衡、谢伯殳旧藏甲骨为主要观察对象,就甲骨刻辞的契刻问题,从刻辞线条类型与刻写方式、刻辞的笔顺、刻辞中特殊的书刻风格三个方面简要论之。

刻辞线条类型与刻写方式

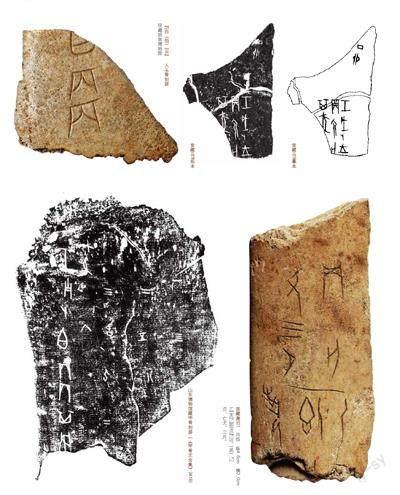

通过对故宫院藏甲骨文的观察,可将组成甲骨字形的线条分为四种:直线、曲线、折线、点。直线是甲骨文字线条中最为主要的类型,由直线可以构成文字结构的竖笔、横笔、斜笔、部分折笔等。因甲骨材料坚硬,契刻文字具有一定难度,在书辞中可以简单书写的折笔和曲笔,在刻辞中往往以短直线条的交叉相接来表现,这也是造成刻辞风格刚硬、转角方直的部分原因(《宫藏马》第262号)。而曲线的刻划也同样因为甲骨材质的坚硬,在刻辞中往往略有艰涩之感。如《宫藏马》[3]第3 6号(图见本期第四页)中『』『自』『兹』『邑』等字的曲笔,从转合之处,可以看出线条转向时并不能如毛笔书写时圆润,多有顿感。在甲骨文中,点有两种表现形式,一是填实的圆点;二是如现代汉字中以斜向或垂直的短线表示。前者多在组大字中出现,如《宫藏谢》[4]第4号中『(御)』字中右侧『午』的两个点画,均作填实小圆点状。而后者如同版的『鼠』字,鼠形口部及左背部周围的四点,则以左下起右上收的提点刻划而成。再如同版的『雨』字,象雨滴形的点则作竖直的短线条。

总体来看,延伸型的线条在刻划时,起刀及收刀时或两端均留锋尖,如《宫藏马》第9号中『壬』字由二横一竖三条线组合构成,无论横笔或竖笔直线均两端出锋。或起刀与收刀时均藏锋,平起平收,如《宫藏谢》第4号同版甲骨中『』字从右向左斜下的斜笔直线,及右边的曲线。再如《宫藏马》第17号中『其』字上端两横笔、『雨』字六条垂直短线条。又或起刀端呈圆平状,收刀时留锋尖,如图四中『壬』字二横笔线条,均左起向右推刻,左端藏锋,右端出锋。赵孝龙先生通过契刻实验指出这些线条容易以平头和圆头起笔,收笔容易呈现尖头。[5]

我们赞同这一结论,但是需要注意的是起刀易平圆,但不意味着这种起刀方式在数量上占绝对优势。

赵铨、钟少林、白荣金三位先生通过摹刻与观察牛肩胛骨刻辞,指出『甲骨刻字以刀为笔,故不同于用毛笔书写。刻时无论横竖,凡直线均为推刻而成。但推刻的顺逆则根据骨料的形状而定,以便于把握及运刀为准,不受任何限制。』[6]据我们观察,如数字『一』至『四』的横笔常从右向左推刻,但也存在从左起至右收的刻法。竖笔、斜笔直线多从上向下刻,同时也存在从下向上的情况。我们通过观察《宫藏谢》第321号中『即』字的契刻,猜想造成这种看似随意推刻方向的部分原因是刻手为节省刀刃或手腕的移动距离,取上一线条收刀之处最近的合适距离作为下一线条的起刀处造成的。『即』字其右侧部件『皀』旁上半『白』形的线条可分为两刀,第一刀先从上端起刀向左下运刀,接着垂直推刻,再向右下斜刻收刀,完成左半折线刻划。随即从这个线条的收刀处附近,起刀向右上逆向运刀,再向左上逆刻,收刀至左边线条的起刀处,形成一个逆时针运作的封闭结构。这一刻划的动线说明刻手刻划两个线条时,没有选择同一个起刀点,而是接续的刻划,避免了刀刃相对大距离的移动。

刻辞的笔顺

在甲骨线条组合的过程中,先刻横笔还是先刻竖笔,每个字是否存在固定笔顺问题,学者曾进行过讨论。董作宾先生通过个别甲骨刻辞缺刻横画的现象,指出卜辞先经过书写后,先刻竖笔及斜笔,刻好后横转再刻横画。[7]陈梦家先生赞同先竖后横的笔顺,但是不赞同先写后刻的观点。[8]赵铨等三位先生通过实验研究认为『卜辞刻字基本是一字刻完再刻一字,而不是许多字先竖后横地刻。为了减少转动骨版的次数而采取通篇或通行先竖刻后横刻的流水作业法,不见得是普遍规律。』[9]美国汉学家艾兰先生在显微观察英国所藏甲骨后,也认为虽然先竖后横的刻写顺序绝非常例,甲骨刻辞的笔顺与毛笔字笔顺不同,且无固定规律可言。[10]

通过观察故宫马衡、谢伯殳旧藏甲骨放大图版中竖笔、斜笔与横笔相交时的打破关系,可以来判断甲骨文在刻划线条时的先后顺序。我们所观察到的现象与赵铨等先生及艾兰先生发现的结论相似。甲骨文在刻划时,笔顺没有固定规律,但总体而言,先竖笔再横笔的情况较多。如《宫藏谢》第197号中『狩』字由七条线条组成,可拆分为两个部件——左『犬』右『干』。此字的刻写横竖刻写顺序兼有先后。『犬』旁象狗四肢的两横笔末端与『干』旁左侧长竖笔打破,表现出两横与长竖笔相接的形式,通过放大照片,仍可以观察到横笔破进在竖笔线条的槽内。那么,可以推断两横笔的刻划在『干』的长竖笔之前。而『犬』旁的竖长曲笔与象犬头及下颌的斜横笔相交,斜横笔打破竖曲笔线条,可以推知横斜笔的契刻在竖笔之后。

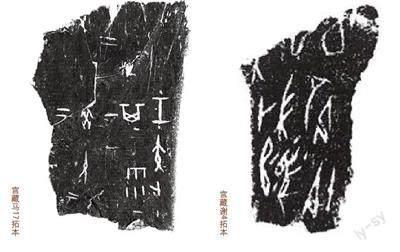

但同一刻手应该有自己惯常使用的刻划笔顺。以出组二类刻辞中『贞』字为例,『贞』字上端均以『X』形交叉线条契刻在横笔之上(《宫藏谢》第321号),可以看出契刻顺序为先两竖笔,后两横笔,再交叉线条。出组一类刻辞中则以分开的四条斜线与横笔相接(《宫藏谢》第323号)。说明两类刻辞刻手的笔顺及字形写法有各个人习惯的区别。

刻辞中特殊的书刻风格

刻辞与书辞两类文字因使用工具不同,在书体上呈现出不同的特点,刻辞多瘦劲硬朗,呈方直体势,书辞则多肥笔,呈圆转之姿,与金文相近。但是,就刻辞而言,其中一类不用作占卜记录,而作为记录祭祀祖先、祭祀用牲或重大赏赐的记事刻辞,部分字体风格与书辞相差无二。书体上同样具有字大而肥、点画多填实、柔润流畅,这样明顯的毛笔字风格。[11]

举例来看,在武丁时期师宾间类卜辞出现的方国首领『白(伯) 』名字的写法。现藏于山东博物馆的骨臼卜辞刻辞(《甲骨文合集》3418)上『白(伯) 』的书体更具方折刀笔风格,字较小,线条硬直,多直转角。而现藏于故宫博物院的人头骨记事刻辞[12](《甲骨文合集补编》11099)中『白(伯) 』二字非常明显地呈现出书辞的书体风格,字大饱满、线条粗壮圆润。

人头骨刻辞是商人将俘获的异族首领的作为人牲献祭给祖先,在其头骨上刻字,以纪念战争胜利[13],是裘锡圭先生总结的与正体字风格相近特殊刻辞[14]。通过放大书辞风格的『』字,可以观察到这类肥笔线条应该经过多次刻写而成。例如,『』字上一『丙』形的左侧斜竖笔上端和右侧的弧笔末端线条底部,可以看到与同线条其他部分明显不同粗细的槽底,使用复刀时,刻刀侧面挤压出来的两侧槽壁均较为粗糙,而单刀则仅一侧槽壁粗糙。

因此,我们可以得知,刻辞中此类字形为了在坚硬的甲骨上,使字的线条出现书辞的毛笔效果,会使用复刀法,与其他刻辞多为单刀不同,多次施刀加粗线条,同时部分线条在收刀时使用单刀法,略抬刀,在线条末端形成锋尖。这样就会让刀笔字展现出毛笔书写时特有的肥厚,且有收笔出锋的特点。另外,在竖笔的刻划上,线条方向并不完全垂直,略呈斜势,或横笔线条向斜上方略倾斜,加之肥笔与锋尖的结合,字形整体便会产生轻逸又不失刚劲的风格。从线条槽底的样式来看,似刻写时用的为刃宽较大的刀具。

上文我们通过对故宫院藏马衡、谢伯殳旧藏甲骨的观察,简要总结讨论了甲骨契刻的部分现象。但甲骨契刻仍有很多值得深入研究的课题,如通过细致全面的考察运刀契刻方式,来看同一贞人或同一组类刻辞的刻手是否为同一人;通过刻痕实验模拟,来推断商代甲骨刻刀的具体样式及执刀方法等。科技考古技术的进步也使得这些问题有了被解决的可能,使甲骨契刻的相关问题将得到更好地解决。