“以象论书”的书法史意义

黄其杰

摘 要:中国书法自古有以『象』论书的传统,即以形象化的语言和类比的表达方式阐释书法理论。这一传统肇端于汉,兴盛于魏晋及六朝,后散见于历代书论。通过对不同时期书论中『象』之内涵层次的梳理,『以象论书』将『物象』与『意象』交融而成『气韵』,实现书法技艺与内在之精神心灵的融合,使书法从『技艺』走向『书道』。

关键词:以象论书 观物取象 立象尽意 气韵

『以象论书』是中国书法理论特别重要的范畴之一,其本源在于《周易》『观物取象』『立象尽意』的两重『象』内涵。汉代书论因袭『观物取象』,铸成汉代书论基于『物象』的用象方式和『尚象』的审美倾向。魏晋六朝书论因袭『立象尽意』,回避朴素的『取象』而推崇精巧的『立象』,在理解『象』的方式上更加强调『意』的参与。明清书论在因袭『观物取象』『立象尽意』的基础上又有革新,创造『气韵之象』,以『气象』交融书法作品纸上之『物象』与纸外之『意象』,使书者与书法作品合一。

当代从『象』思维角度进行的书学研究成果颇丰,论者注意到古代书论中丰富的『象』语言用例,并将此现象命名为『形象喻知法』[1]『以象评书』[2]『比喻式批评』[3]等等。上述研究或旨在整体综述古代书论与『象』的关联,或列举并总结『以象论书』中所用的种种喻象与本体,本文在此基础,对不同时期书论中『象』之内涵、层次进行梳理。

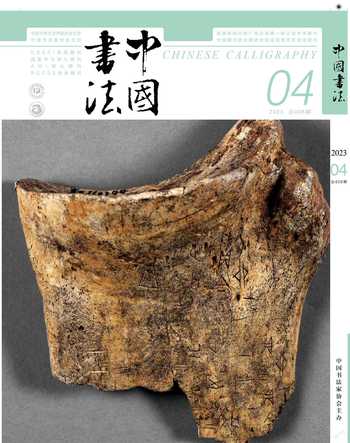

卦象、文字、书法三者一脉相承,『至朴散而八卦兴,八卦兴而书契肇,书契肇而篆籀滋。』[4]《周易》的原初之『象』通过文字而影响书法,进而扩散为书论的『象』言。

具体而论,《周易》中论『象』可分为『观物取象』和『立象尽意』两重内涵。前者着眼『象』的生成,阐述了从『物』到『象』的生成逻辑,主体的『观』『取』居中辅助,到达『象』是『观物取象』的最终目的;后者着眼『象』的功用,阐述以『象』明『意』的表达过程,『立』所代表的主体选择与创造在这一过程中起到了决定性作用,传达『意』是『立象尽意』的最终目的,『象』只是过程中的手段与工具。《周易》中的两种『象』之内涵引发了古代书论中种种对『象』的应用,书法理论中『象』的本源回溯至《周易》之『象』。

汉代书论对『象』的崇尚,呈现为对《周易》『观物取象』之『象』内涵的因袭。文字的产生与《周易》『观物取象』有着直接的关联,许慎在《说文解字叙》中将『观物取象』的卦象生成过程与文字生成过程统一起来。文字始于『依类象形』,亦是『物象之本』,这说明了文字始于『观物取象』的物象模式,通过『依类象形』的具体方式而生成。因此,文字虽然由人创造,但其根源在于模拟客观事物,即『象形』。

汉代书论对《周易》『观物取象』的因袭,铸成汉代书论以物象为基础的『用象』方式,也造就了汉代书论『尚象』的审美倾向。一方面,『观物取象』使得汉代书论采用了以物象为基础的『以象论书』形式。无论蔡邕《笔论》之『坐行飞动』『利剑长戈』,抑或崔瑗《草书势》之『狡兔暴骇』『腾蛇赴穴』,都是具体的『象』语言运用实例。共同特征在于:其一,虽然所示之象有动静之别,但都是可见可感的、未经修饰加工的具体自然物象。这是在『物』『象』关系中的『象』语言,可以『观』之『物』是『象』的基础,未经过多主观修饰加工的『取』则是成『象』的方式。其二,以具体物为基础的『象』提供了一种『拟象』类比方式,如『利剑长戈』『狡兔暴骇』均是对笔法笔势、字形字势的直观模拟,习书者可以在观察或回顾上述物象的时间空间形态过程中直观感知书法的种种技巧。从汉代书论『象』与『物』的紧密联系中可以看出,以『拟象』方式类比书法的话语逻辑,正是『观物取象』的『象』之内涵的具体展开。另一方面,『观物取象』造就了汉代书论『尚象』的审美取向。『观物取象』将『象』视为『物之宜』,打通『依类象形』的文字创造过程和书法之间的天然路径。崔瑗、蔡邕分别提出『观其法象』『纵横有可象者』作为评判书法作品的审美标准,其背后必然隐含着书法之『象』所取法或比拟的现实之物,反映出汉代书法推崇以『象』著显现实『物』之世界的『尚象』审美理念。

不过此时,『象』中所蕴含的『意』尚未得到充分的觉知。

魏晋六朝书论对『象』的运用,呈现为对《周易》『立象尽意』之『象』内涵的发掘。魏晋是重视精神的时代,在书法领域表现为魏晋六朝书论对『意』的强调。如王僧虔《笔意赞》就将审美层面之『骨丰肉润』纳入『笔意』之中;萧衍《观锺繇书法十二种意》将『意』理解为书法中的『字外之奇』『巧趣精细』。因此,与魏晋对人之精神的发现相契合,魏晋六朝书论之『意』是内在于主体的精神范畴,是寓于书法中的个体精神世界。

在强调内在之『意』的同时,魏晋六朝书论并没有否定和抛弃『象』,而是通过巧妙的『立象』,使『象』成为阐明『意』的工具。如传卫铄《笔阵图》以『千里阵云』『高峰坠石』等七种『象』说明笔画中应有之『意』;传王羲之《书论》以『飞鸟空坠』『流水激来』等『象』诠释『每作一字,须用数种意』;王僧虔《笔意赞》以『植槊』『横钉』之象形容笔意;袁昂《古今书评》以『飞鸿戏海,舞鹤游天』之象评价锺繇书法之『意气密丽』。

不同于汉代書论的『观物取象』,魏晋六朝书论对『象』的理解是『立象尽意』式的,论者承认『意』在书法创作与品评中的根本地位,但回避对『意』的直接阐述,而是在巧妙的『象』语言中喻示『意』。

从『取象』到『立象』的『象』内涵转变使得魏晋六朝书论对『象』的运用更加巧妙多元:第一,从『象』的创造形式来看,与汉代书论从自然万物中直接『取』朴素具体之『物象』不同,魏晋六朝书论更倾向于『立』精巧虚灵之『心象』。魏晋六朝书论借助巧妙的夸张修辞,使所构之『象』脱离了具体的现实世界,成为虚灵的『心象』,例如《笔阵图》『千里阵云』『百钧弩发』『万岁枯藤』等象。『阵云』『弩发』『枯藤』是可见的自然世界中的物象,然而经过『千里』『百钧』『万岁』这种夸张精巧的修辞,『千里阵云』『百钧弩发』『万岁枯藤』就脱离了现实的生活世界和直观的自然物,成为只能以心灵想象的虚灵之『象』。其后如《笔意赞》之『开张凤翼,耸擢芝英』『龙跳天门,虎卧凤阙』诸象,无不体现了魏晋六朝以象论书的『立象』『心象』特质。第二,从理解『象』的方式来看,汉代书论所用之『象』为直接比拟书法形、势的『拟象』,而魏晋六朝书论之『象』则多深化为隐喻暗示、须以意会的『喻象』。『千里阵云』『龙跳天门,虎卧凤阙』等象,与字形字势并无直接关联,『横』无法直接模拟『千里阵云』,右军之书法亦无法直接与『龙跳天门,虎卧凤阙』相似。理解上述『喻象』需要读者从对所示之象的时间空间感知与想象中抽离并加工出某种意象化的知觉,如『千里阵云』之疏阔意,『龙跳天门,虎卧凤阙』之雄逸意,并将之作为自己观赏或创作书法时的审美准绳。

明清书论对『象』的使用体现为种种『气韵之象』,这是对《周易》『观物取象』『立象尽意』的综合、升华与创造,是中国书法对《周易》之『象』因袭下的革新。

从六朝开始,书论中已经开始使用『气』形容书法作品的风貌气韵,如袁昂《古今书评》称:『王右军书如谢家子弟,纵不复端正者,爽爽有一种风气。』不过,这时书论对『气』的使用还较为零落散见。直至明清书论,『气』的书法范畴开始大量系统的出现。刘熙载提出『书气』:『高韵深情,坚质浩气,缺一不可以为书。凡论书气,以士气为上。若妇气、兵气、村气、市气、匠气、腐气、伧气、俳气、江湖气、门客气、酒肉气、蔬笋气,皆士之弃也。』[5]董其昌称:『吾于书似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀润之气。』[6]周星莲称:『王右军、虞世南字体馨逸,举止安和,蓬蓬然得春夏之气,即所谓喜气也。徐季海善用渴笔,世状其貌,如怒猊抉石,渴骥奔泉,即所谓怒气也。』[7]郭尚先称:『唐人书《阴符经》皆劲实,此却飘飘有仙气,合书也。』[8]可以看到,明清时代的书法理论开始系统而有意识的使用『气』来讨论书法作品。

『气韵之象』的本质是对『观物取象』与『立象尽意』的交融创造。一方面,『气』本义为『云气』,是自然界中的一种『物象』,以『气』为『象』,承载着『观物取象』的『象』之内涵;另一方面,『气』也指人的精神状态、情绪等,是心灵层面的一种『意象』,以『气』为『象』,也在传递着『立象尽意』的『象』之内涵。『气』的特质使得『士气』『秀润之气』『喜气』『怒气』『仙气』等『气韵之象』,一方面承载了书法作品在纸面上的线条、结体、布局等具体的『物象』;另一方面又传达了书者于作品之中灌注的精神旨趣如『士』的气节、『秀润』『仙』的风韵、『喜』『怒』的情绪等等『意象』。对书法作品纸上之『物象』与纸外之『意象』的交融与创造,构成了书法作品呈现给观者的总体之『气象』。

『气韵之象』带来了『书如其人』的人与书法作品合一。考察『士气』『秀润之气』『喜气』『怒气』等『气韵之象』,发现对这些『气韵之象』的形容实质上也都是对人之精神风貌的形容。这种以人之气象构建书法之气象的『以象论书』风格说明:在明清书论中,书法作品的『气韵之象』实质上也是书者本人的『精神之象』,书者个人的情绪、精神、人格特质与他的书法作品共通而交融于『气韵之象』中。这也是为什么明清书论提出了『书如其人』的理念。刘熙载称:『书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。』正是借助『气韵之象』对『物』与『意』的勾连与融通,书作之風貌与书者之精神实现了交融、合一,『书如其人』得以实现。

从『观物取象』到『立象尽意』到『气韵之象』,『以象论书』的书法理论影响了具体的书法创作,考之『韵』与『书道』观念的形成,即可有所发现:第一,『以象论书』促成尚『韵』的书法观念。董其昌的『晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意』观点一经提出,就得到了时人的共鸣与认可,清梁巘将之深化提炼为『晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态』,遂成后世定论。

『韵』本意为和谐,《说文解字》中释『韵』为『和也』。因而,当『韵』被引入人物品藻及艺术领域之后,依然保留一种『和谐之美』的基本内涵。如人物品藻领域,《文选》注称:『韵,谓德音之和也』,认为『韵』反映品德与音律的和谐;绘画领域,《笔法记》称:『韵者,隐迹立形,备仪不俗』,内隐之『迹』与外显之『形』交融而成画韵。钱钟书《管锥编》『取之象外,得于言表,「韵」之谓也』一语彻底揭示了『韵』的内涵,即以有限有形之象、言、物创造无限无形之意。因此,虽然『韵』与『意』内涵相近,但『韵』绝不简单等同于纯粹的『意』,而应当是以和谐的形式呈现出的『意』,亦即无形之『意』与具体之『言』『象』『物』等载体的和谐。『韵』与『意』的密切关系融入『和谐之美』的基本内涵之中,使得书法领域的尚『韵』即表示崇尚内隐之『意象』与外显之『物象』的和谐之美。

『以象论书』帮助书法从『艺』走向『道』。魏晋六朝书论开始出现了『书道』的表述,如卫铄《笔阵图》云:『然心存委曲,每为一字,各象其形,斯造妙矣,书道毕矣。』王僧虔《笔意赞》云:『书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。』第二,从技艺到书道转变的底层逻辑与书法理论中『象』的发展息息相关。技艺的本质是尚象的,《易》曰:『以制器者尚其象』,古代技艺来源于现实,着眼于现实,也就必然在现实层面中寻求理论根基与审美标准。因此在将书法视为技艺的汉代书论中,『观物取象』就是书法的理论根基,『尚象』就是审美标准。

当书法理论『以象论书』交融『观物取象』与『立象尽意』后,『象』对『物』与『意』的融通使书者从技术的现实制约中部分解脱出来;书法不再完全受制于『物象』,而是借助『立象』这一富有主体意味和创造隐喻的思维逻辑,成为书者个人风格展现的载体。在『意』的主导地位确立后,技术不再制约心灵,外在的『物象』与内心之『意象』之间并不区隔,成就了『技进乎道』。

徐复观认为『技进乎道』的奥秘在于『心与物的对立解消』和『技术对心的制约性解消』[9]。事实上,书论中关于『书道』的论述也都鲜明反映了对心的重视和心物关系的和谐,无论《笔阵图》中『心存委曲』(心)与『各象其形』(物)相融的书道,还是《笔意赞》中『神采为上』(心)与『形质次之』(物)相兼的书道,都体现了对『心』以及和谐心物关系的关切。而这正是『意象』与『物象』并重与平衡的『以象论书』在书法之心物关系层面所带来的必然转变。

要而言之,书法理论中的『以象论书』传统源自《周易》中『象』的两个内涵:『观物取象』与『立象尽意』。

汉代书论因袭了《周易》『观物取象』的『象』之内涵,以朴素而具体的物象对书法进行直观地模拟,并形成了以『象』作为最终目的的『尚象』审美。魏晋六朝书论因袭了《周易》『立象尽意』的『象』之内涵,以心意为主导『立象』,以『象』隐喻书法中的种种『意』。明清书论在因袭并交融『观物取象』与『立象尽意』中进行革新,创造了以种种『书气』为代表的『气韵之象』,借助『气』之『象』沟通书法作品纸上的具体『物象』与书者在纸外的内心『意象』,从而带来了『书如其人』的人与书法作品合一。『物象』与『意象』的合一,也帮助书者实现现实之书法技艺与内在之精神心灵的融合,使书法从『技艺』走向『书道』,这是『以象论书』的书法史价值。