承前启后的书法使命

郑洁 赵成建

摘 要:在当代书法史的研究过程中,很多专家学者经常对新中国成立以来至一九八〇年代的当代书法这三十年的历史持简略的态度,导致当代书法史研究脉络不清、溯源模糊。通过对这一时期书法的深入分析和挖掘,我们会发现其独特而不可磨灭的艺术价值。这一时期的书法家以其传统文人深厚的内涵、学养以及崭新的时代风尚,拓展了民国未尽的艺术历史使命。

关键词:碑帖融合 入古出新 传统脉络 现代性风格

新中国成立以后至一九八〇年代的这一历史时期,在当代书法史的研究过程中由于资料匮乏,令后世对此研究扣槃扪烛。正所谓『辨章学术,考镜源流』,对这段历史深入地发掘、整理、研究,已迫在眉睫,这对当代书法创作有着巨大的现实意义。

中国书法在经历了五四运动和历史巨变的洗礼之后,依旧弥久如新、绵延发展,这与这一时期书家的历史贡献有着极为密切的关系。他们虽历经了二十世纪社会的变革,但仍能不屈不挠、力挽狂澜,担起了承前启后的历史责任,引领了当代书法的探索与革新。把这些书家的名字罗列起来,就会发现这是书法史的又一座高峰。这一时期的书家基本出生于十九世纪末和二十世纪初,在新中国成立后三十年期间,他们艰难前行、逆水行舟,使书法道统在颠簸的二十世纪没有凋敝。这些书家主要分布在京津、上海、江浙、东北、四川等地。

『书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。』[1]他们中大多秉承文人书法遗风,重视人文精神和自我人格在书法中的呈现,恪守『以人格、学问滋养艺品』的治艺准则,书契于无为,澄心运思于微妙之中,将主体人格、心性、学养融于书法之中,是涵养性情和书法艺术的互相成就。这一时期的书家,除了在书法本体方面下了较多功夫之外,在经学、训诂、古文字学、金石、诗词、鉴藏等诸多方面皆有深入的研究和卓越的成就,博取古泽、汲取精华,以学问滋养艺品,崇尚技进乎道,强调心灵的干净和境界的纯粹,让书法成为学识修养的载体。在书法的呈现上,他们一方面受到正统帖学书风的影响而坚持文脉,另一方面受到碑学复兴、金石考据之风的影响而用心篆隶、碑版;金石文字古朴、残破的视觉特征也唤起了他们的审美兴趣,并且得到了前所未有的激赏。

『历史必然延续性大于变革,其变也,或属于踵事增华,或是积水成冰,延续中有变化,变迁中又见延续之质素,这才是历史的真相。』[2]一九五〇—一九七九年,这一时期是民国碑学复兴的赓续。书家传承经典,借古开今、碑帖融合,并重视性情在书法中的表现,把文人书法和当代表现性结合起来,呈现出了多元化的局面。『对艺术的革新,或杰出的艺术作品的出现,并不一定是在具体内容上的突破或革新,而完全可以是形式感知层的变化。这是真正的审美的突破,同时也是艺术创造。』[3]他们对自我感知的创作意识逐渐增强,积极探索、改变艺术形式层的感知世界,臻于自觉或不自觉、有法或无法的淳美境界,最终形成了独特的艺术面貌,重塑了艺术形态,拓展了形式范畴,完成了审美突破。

篆隶与篆刻的入古出新

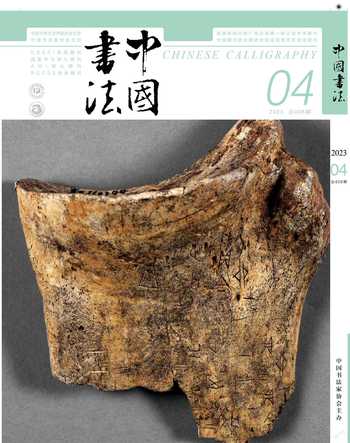

随着清代出土碑刻的增加和民国对清末朴学的延续,这一时期的书家均受到清末考据学、训诂、小学的影响,迎来了古文字学研究的高峰,也使甲骨文、金石碑版、青铜器的研究以及汉魏碑帖的考证成为一种风尚。因此,书法的取法对象发生改变,范围也逐步扩大,呈现多样性和独创性。

篆隶方面,以容庚、商承祚、邓散木、蒋维崧、潘主兰为代表的书家,在深入研究古文字学的基础上,将金石的传统融入当代书法创作中,追求金石斑驳、朴厚、古拙之美。容庚、商承祚在古文字的研究上秉承其师罗振玉,书法则深入三代秦汉,尤其在金文与小篆上,追求刚健古朴,将朴质的书风进一步拓展;邓散木师从萧退庵,其书极具金石之雄厚,呈现出苍茫古朴的气象,独创出一種个人风格强烈的草篆面目;蒋维崧将金文、战国文字及秦汉篆隶等多种古文字学研究同书法相结合,形成了具有金石气息、时代气息、书卷气息相融合的书法特征;潘主兰则在甲骨文研究、诗书画印、文字学以及寿山石文化的深厚涵养下,使书写融入了简约文气的美学思想,浑朴与淡雅兼具。

篆刻方面,以王禔、邓散木、方介堪、钱君匋、来楚生、陈巨来、叶一苇为代表,其印上追秦汉,兼具浙、皖印风,相浃而俱化,呈现出秦汉印与清代流派印并存的特征,共同引领当代篆刻的创作风尚。王禔先宗浙派,后得皖派之长,上追周秦两汉古印,长于细朱文多字印,线条遒劲有力;邓散木继承『虞山派』开山鼻祖赵古泥,善古玺封泥,又汲取秦汉印及明清流派印的艺术精髓,追求古朴趣味;方介堪师从赵叔孺,亦具浙派老苍之趣,后审美转向吴让之印风和汉印,多以仿汉玉印和鸟虫篆印为主;葛介屏作为邓石如第四代嫡传弟子,继承皖派『以书入印』的理念,将汉印的正大与古玺的朴拙进行有机融合,融浙派之长,线条高古、婀娜并存;钱君匋取法吴昌硕、赵叔孺、赵之谦,融入六国钱币、六朝镜铭、碑版,将元、明的细朱文印旧法与邓、赵新体结合,线条追求坚挺匀净;来楚生师承吴昌硕,善朱文向线冲刀,冲切兼施,苍茫中蕴有新奇,尤其是其肖形印,融汉画像、古肖形印,自成一家;陈巨来师承赵叔孺,线条圆润、匀称独具美感,在章法、结字上努力突破其固有形式,形成了极具个人风格的圆朱文印;叶一苇长以秦汉玺印为基,『印宗秦汉』,同时受赵之谦、吴让之、吴昌硕、来楚生的影响,『篆刻宗清』,又将『诗心造印』的理念融入篆刻,印外求印,形式与内容高度融合。

综上所述,这一时期的书法篆刻家皆有清晰而相近的师承脉络,皆内修古文字,外与文学接轨,极力复古,又能与时俱进,依托当时的文化环境,理论与实践相结合,在承袭前人的基础上开枝散叶、不断创新,共同构筑了当代篆刻丰富的脉络和体系。

碑帖融合开一代新风

清代阮元、包世臣对于碑帖的分野,既把当时的风格塑造变为一种自觉,同时又为碑帖的融合提供了契机。『自碑学思潮兴起以来,帖与碑这两大传统之间固然有竞争,但两者互相磨合与消融的关系一直是主流。』[4]清中期以后碑学与碑帖融合的书家更是如雨后春笋般地出现,如邓石如、吴让之、赵之谦、康有为、杨守敬、沈曾植等书家打破了唐宋以来帖学为主导的千余年书坛的格局,呈现出书法面目的多样以及书写方式的革新,这对当时颓丧靡弱的馆阁书风进行了及时地扭转,影响一直延续至新中国成立后,并且愈来愈为成熟和深入。

这一时期的代表书家为谢无量、胡小石、刘孟伉、林散之、邓散木、陆维钊、祝嘉、王蘧常、沙孟海、秦咢生、萧娴、钱君匋、来楚生、沈延毅、游寿、赵冷月、沙曼翁、吴丈蜀等,在碑学复兴的影响下,追求古朴稚拙、苍茫遒劲的书法风格。谢无量将晋帖和北碑结合,读帖多于临帖,不拘陈法,但求性情在书法上的体现,具有文人诗意,疏淡娴雅;胡小石继承了沈曾植探索草书与北碑结合的路径,用硬朗的狼毫,追求颤涩斑驳之书风;刘孟伉精通多种书体,以篆隶入行草,多逆锋、涩行,兼具革命家的浩然之气与文人的随性气质;林散之以隶书入草,瘦劲飘逸,放缓书写速度,达到生涩与流畅并存的书风,被奉为当代『草圣』;邓散木兼具帖学的婉约与金石的苍劲,创立出一种个人风格强烈的草篆;陆维钊打破崇碑尚帖的界限,独创『非篆非隶、亦篆亦隶』的现代『蜾扁体』,具有极强的视觉冲击力,实现了书体上的重大突破与创新;祝嘉深受包世臣和康有为的影响,以《艺舟双楫》和《广艺舟双楫》为基,精临古碑上百种,一生淡泊名利,直抒胸臆于书法之中,高古雄浑;王遽常对汉简、汉陶、汉砖、汉帛书、六朝碑版等均有深入研究,形成了极具天然抱朴意味的新章草样式;沙孟海以『尚韵』为主,善擘窠榜书,兼具北碑一派的『尚势』,用笔多侧锋,疾速有力,气势宏大,富现代感,为当代书风典范;秦咢生以《爨宝子碑》为基,融冶百家,大字雄浑又得婉秀;萧娴受康有为碑学理论的影响,善『重、拙、大』的金石气榜书,又渗入女性书家婉转含蓄的性情;钱君匋将篆书笔法融入隶书,结合草书的飞动奔腾,形成了独特的个人面目;来楚生将草书和隶书糅合,并参汉木简、六朝碑版、造像,隶书呈现出浓重的汉简味;沈延毅师法康有为,取法高古,精研北朝碑刻造像,又将唐楷瘦劲的线条、中宫收紧的结构与《爨龙颜》《爨宝子》古拙厚重的风格结合,取其优势,形成了碑帖结合、以魏入行的书体;赵冷月由帖入碑,大巧若拙,作品苍劲浑厚;沙曼翁把篆书的笔法结体、草书的笔情墨趣、简帛书的自然天真之趣有机地融入隶书,创立出一种独特的趣味性风格;吴丈蜀以『读帖』为主,深厚的学识与涵养令其保持一种宁静至真的格调和淡雅至纯的文人气息,融入汉魏六朝等碑帖,化为自己的笔墨语言,最终创造了『古今无此体』的独家书风,华丽与古朴并存,稚拙与风神兼备。

综上所述,碑学及碑帖融合的书家大多为学者型书家,均以辩证的唯物主义艺术观为指导,以深厚的古文字学、金石学为基础,正所谓『临碑旬月,遍临百碑,自能酿成一体』,因此在临池精研的过程中又能追本溯源,在成熟的笔墨能力和广博的眼力之下,突破了前人的藩篱,创造出独特强烈的个人面目。这是对千年来的帖学主导的格局的颠覆,也对明清以降书法的理念进行了有机的拓展。

传统帖学的复兴

这一时期,以沈尹默、马一浮、吴玉如、高二适、潘伯鹰、白蕉、启功为代表的书家将当时的人文精神植入到传统的帖学中去,对传统帖学书风范式进行大胆突破,在性情表达、章法构成上与传统的帖学拉开了较大的距离,开创了当代帖学的一种新范式。『文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。』(曹丕《典论·论文》)帖学亦追求其生命之气,呈现出书家的人文情怀和精神气质,如沈尹默、潘伯鹰、吴玉如、白蕉书法皆是『二王』体系一脉,深蕴内敛儒雅的书卷气。沈尹默用笔的隽永流畅,潘伯鹰专攻褚字的萧散,白蕉淡雅澹净的温润,皆呈现出中国文人温文尔雅的审美观,重新树立了『二王』的正统地位,由清代『重碑』再次回到重『二王』,掀起了一股复古浪潮。另外,还有一些书家站在儒家知识分子的立场上,在深厚的义理之学的积淀下,具有文人风骨和探索真理的执着精神。如马一浮追求随性和任意自然的书写,笔墨随情绪变化,沙孟海云:『真行书植根于锺王诸帖,兼用唐贤骨法。独心契近人沈乙庵(曾植)先生的草法,偶然参用其翻转挑磔笔意』。[5]

高二适在『兰亭论辩』中展现出刚正不阿、明辨执着的学术品格,在溯源法度中创新求变,将章草与狂草融为一体,章今互用,其格直追晋唐。吴玉如视书法为『小道』,不以书法家自居,书外求书,以义理滋养书风,赵朴初赞吴玉如积一生之功达到了『写到天然境自融』的自如之境,在明清帖学日趋式微中将新帖学精神品格屹然重振。

综上所述,这些尚帖的文人书家们重新唤醒了中国书法精神的中和之美,并探索于多种书体,含英咀华,引领新的审美方向,一起构建了当代新帖学的风尚。

结语

书法作为独立自主的艺术,有其深厚的历史文化积淀,即便处在社会变革的特殊阶段,这一时期的书法,从根本上也没有遭受艺术风格延续的割裂而引起断层。

在清晰的师承脉络之下,我们认识到,这一时期的书法是对晚清『北碑南帖论』思想的进一步延续和发展,具有承上啟下的历史意义。无论是以古文字学为基础的篆隶,直追秦汉的篆刻、碑学及碑帖融合,还是帖学的重建风尚,均兼顾了传统文脉与当代语境,在一脉相承的基础上革新出一定的现代性风格,突破了清代馆阁体书法功用性和程式化的桎梏,进一步解构了一千多年来以文人士大夫书法为主流的书法体系,同时也对现代性的范式塑造起到了巨大的作用,入古出新,书法样式更具新意,风格更为完备,形成更为系统和独特的书法美学。这是一种群体性的崛起,可以说是中国书法史上一个不容忽视的历史阶段。这对当代书法由文人化向艺术化的现代性转换,对书法正统的理性传承,以及当代书法的多样性发展,起到了根本的承接启迪作用。

因此,我们没有理由遗忘和忽视这段历史。通过对这一段时期书法篆刻风格流派的挖掘、探究、阐述,笔者被这一时期书法篆刻家们承载的文化容量之大、影响力度之广、书法造诣与境界之高所深深折服。他们站在历史的潮头,积极探索与反思,突破时代的局限,完成了一次伟大的艺术革新。这是一场书法之道与文学修养、道德品质、人格情志的盛宴,他们是星星之火在当代的燎原。当然,这一时期也存在着一定的历史局限性。由于特殊的文化环境、有限的认知水平等因素的影响,这一时期的作品数量相对较少、精品不多,样式较明清相对单一,纸张笔墨也不够考究,甚至过度追求极致的美而走向一定程度上的程式化与美术化,均在历史成就和整体格局方面打了一些折扣,也会对后世的流传和研究造成了一定的困难。