双重任务训练预防脑卒中患者跌倒的效果研究

都丽丽,李明贞,李佳昊,魏伟,邵鹏,林娟,柳海英

1.烟台市烟台山医院护理部,山东烟台 264008;2.烟台市烟台山医院神经内科,山东烟台 264008;3.滨州医学院公共卫生与管理学院,山东烟台 264008;4.烟台市烟台山医院神经康复科,山东烟台 264008;5.烟台市烟台山医院教育科,山东烟台 264008

脑卒中是指各种血管性病因所引起的脑内动脉狭窄、闭塞或破裂,造成脑血流循环障碍,引起脑组织损伤的一组疾病[1],80%脑卒中患者遗留不同程度的功能障碍[2],社区脑卒中患者中,跌倒发生率高达28.9%,其中21.9%的患者1年内多次跌倒[3]。传统的康复训练常选单任务对患者的肢体功能进行训练,但患者出院后在日常生活中经常同时面临多项任务。对人体而言,其大脑认知容量是存在有限性的,特别是对于同时整合以及执行多个任务的能力造成了影响,执行能力显著下降。若患者不能提前训练,其平衡姿势与运动步态等都会受到影响,且其行走时发生跌倒等问题的概率也会明显提升。双重任务训练是指患者同时执行两项或多项任务,相关研究表明,通过双重任务训练,能促进脑卒中患者平衡能力与步的改善,且其改善效果也优于单任务训练法[4]。目前国内对脑卒中患者实施双重任务训练的研究较少,本研究选取2020年1月—2021年1月烟台市烟台山医院康复科收治的70例患者为研究对象,评价双重任务训练针对脑卒中患者步态和改善跌倒的效果,为脑卒中康复期患者预防跌倒提供参考依据。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取本院康复科收治的70例患者老年脑卒中偏瘫为研究对象。所有患者根据随机数表法分为对照组和观察组,各35例。对照组中男20例,女15例;年龄51~74岁,平均(63.74±4.92)岁;缺血性脑卒中22例,出血性脑卒中13例;病程1~6个月,平均(2.91±1.36)个月;合并基础疾病:高血压26例,高脂血症12例,2型糖尿病11例。观察组中男18例,女17例;年龄53~75岁,平均(63.74±4.73)岁;缺血性脑卒中20例,出血性脑卒中15例;病程1~6.5个月,平均(2.73±1.25)个月;合并基础疾病:高血压26例,高脂血症13例,2型糖尿病12例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获得医院医学伦理委员会审核通过,且患者与家属均已知情同意。

1.2 诊断标准

选取患者头部MRI或CT检查的结果,同时结合临床表现与查体结果等,确诊为脑卒中偏瘫。

1.3 纳入与排除标准

纳入标准:初次发病;各项生命体征稳定,神经学症状无进展;Barthel指数(Barthel Index, BI)量表评分>40分,生活自理能力中度或轻度依赖的患者;无辅助装置下能独立行走20 m以上;意识清醒,能理解并执行指令;知情同意者;患者及家属配合程度及依从性好。

排除标准:除脑卒中外,存在任何阻碍训练的疾病者;有听力、视力障碍、失语者;健康状况为得到控制而禁止运动者;参加其他训练者;中途退出研究者。

1.4 方法

对照组给予单任务步行训练。训练顺序依次为向前走、向后走和走S形路线。随着任务的进行,逐渐加大难度。常规训练2次/d,30 min/次,根据患者体力、耐力调整训练的强度,以患者不感到疲劳为主,训练时间共4周。

观察组患者给予双重任务训练。上午、下午分别进行认知和运动双重任务训练,双任务按照由易到难依次为:①边走边复述词语或短句;②边走边正数、倒数数字;③边走边与研究人员进行回答日常问题;④边走边进行命名训练,如各种动物、植物、水果、颜色、衣物、花卉等。运动双任务从易到难的顺序分别是:①一边走,一边用手拿球,可拿1个,也可拿两个;②一边走,一边用手挥动拨浪鼓;③边走边听到数字1时拍手;④边走边手持放有乒乓球的托盘,使其不从托盘掉落。步行任务包括向前走、向后走和S形路线行走,研究人员根据患者完成任务能力的情况,适当调整训练难度。例如,运动开始于向前行走时的认知(运动)任务1,再到向后行走和沿着S形路线行走;向前行走时的认知(运动)任务2,再到向后行走和沿着S形路线走,以此类推。在双任务步行时,患者协调地完成当前任务后,再进行下一难度的训练任务,共计训练4周。

研究人员提前设置10 m行走路线及地标,协助并指导患者穿戴仪器并检查规范性。为了减少数据采集的误差,需在测试之前告知患者在测试时按照平常的步行速度随意走动即可,以适应步态分析仪。研究人员先告知患者按平时的状态行走,并做数字递减运算(100-7),在行走的过程中,不能优先考虑步行,也不能对任务中的下一个任务进行计算。

质量控制与确保患者安全质量的方法。双重任务训练由神经内科医师、康复治疗师共同制订,并进行预研究完善,确保安全性及适应性。在宽敞安静且无干扰的房间中,每次对患者一对一指导,研究人员与家属全程陪同。每次训练前对患者进行各项评估,确保患者处于安全状态,如患者出现不适症状,应立即结束运动并为其测量生命体征并及时处理。

1.5 观察指标

①步态分析。本研究使用深圳行正科技有限公司提供的便携式动态步态分析仪,采集患者步态参数,包括跨步时间、步长、步速等。先收集自然行走时的步态参数。休息5 min后,再收集双重任务行走时的步态参数。

②跌倒效能评分。采用简易国际跌倒效能量表(Short Falls Efficacy Scale International, FES-I)进行跌倒效能评估[5]。该量表由7个项目组成,包括:穿衣或脱衣、洗澡或淋浴、从椅子上站立或坐下、上下楼梯、伸手拿头顶上或地上的东西、上下斜坡以及外出参加社交活动。采用Likert 4级评分方式:完全不关心(1分)、有点关心(2分)、相当关心(3分)和非常关心(4分)。该量表总分从4~28分(代表从不担心跌倒到严重担心跌倒),总分越高,代表患者对跌倒的关注度越高,对跌倒的发生越恐惧。

③跌倒次数。研究人员记录入组患者出院时间,并在出院1年后电话随访或在门诊复诊时,记录患者出院后跌倒次数,同时对其跌倒的伤害情况进行评估。

1.6 统计方法

采用SPSS 26.0统计学软件进行数据分析,计量资料符合正态分布,以(±s)表示,进行t检验;计数资料以例数(n)和率表示,进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者步态参数比较

干预前,两组患者步速、步长、跨步时间、双重任务步速、双重任务步长、双重任务跨步时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者各项步态参数均优于干预前,且观察组各项步态参数指标均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者步态参数比较(±s)

表1 两组患者步态参数比较(±s)

注:tl、P1为两组干预前参数比较;t2、P2为两组干预后参数比较。

组别对照组(n=35)观察组(n=35)时间干预前干预后t值P值干预前干预后t值P值t1值P1值t2值P2值步速(m/s)0.75±0.12 0.82±0.12-8.177<0.001 0.74±0.10 0.88±0.10-16.518<0.001 0.464 0.644-2.230 0.029步长(m)0.81±0.10 0.87±0.95-10.427<0.001 0.83±0.07 0.95±0.10-9.517<0.001-0.716 0.477-3.539 0.001跨步时间(s)1.09±0.13 1.01±0.08 2.107 0.043 0.93±0.07 1.09±0.17 8.014<0.001-1.209 0.231 4.452<0.001双重任务步速(m/s)0.56±0.10 0.59±0.10-9.439<0.001 0.58±0.13 0.75±0.12-8.673<0.001-0.614 0.541-6.268<0.001双重任务步长(m)0.65±0.13 0.72±0.13-9.895<0.001 0.63±0.11 0.78±0.13-5.198<0.001 0.677 0.500-2.079 0.041双重任务跨步时间(s)1.16±0.22 1.12±0.23-6.116<0.001 1.17±0.31 0.97±0.20 4.769<0.001 0.405 0.686 2.508 0.015

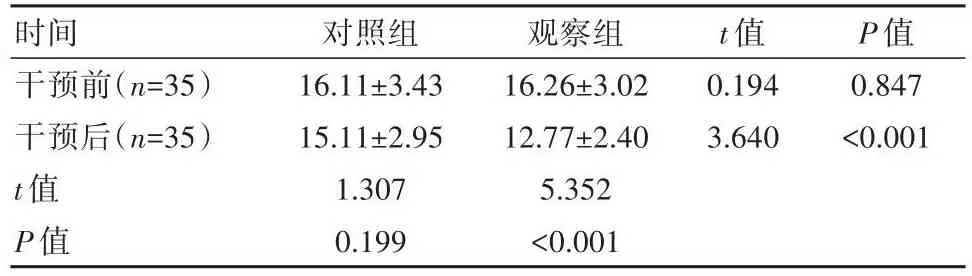

2.2 两组患者跌倒效能评分比较

干预后,观察组FES-I评分显著下降,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预前后FES-I评分比较[(±s),分]

表2 两组患者干预前后FES-I评分比较[(±s),分]

时间干预前(n=35)干预后(n=35)t值P值对照组16.11±3.43 15.11±2.95 1.307 0.199观察组16.26±3.02 12.77±2.40 5.352<0.001 t值0.194 3.640 P值0.847<0.001

2.3 两组患者跌倒发生情况比较

观察组患者出院1年内跌倒次数显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组跌倒伤害比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者出院1年内发生跌倒情况比较[n(%)]

3 讨论

脑卒中患者的注意力明显降低,导致其更易出现步态障碍等问题,同时也会增加其发生跌倒等意外事件的概率[6]。患者在进行两项或多项任务时,执行能力相应下降,增加了跌倒的风险。传统的单任务训练不能满足出院后患者的日常社会活动需求,另外,单任务训练内容相对单一,重复运动使患者缺乏兴趣和积极参与,并影响神经可塑性的改变和大脑功能的重组。相比之下,本研究中的双重任务为两个任务:主要的运动任务和次要的分散注意力任务,且任务形式多样化。有研究表明,按照患者执行任务的需求和心理过程,可将认知任务划分成4种,应初步评估脑卒中患者的功能障碍状况,再通过相关的任务训练,目的在于改善患者肢体功能障碍的同时,更有效地适应真实的日常周围生活环境[7]。结合运动和认知任务的双重任务训练逐渐被认为是近年来较有前景的脑卒中康复治疗方式,并能够更有效地适应真实的日常周围生活环境。

对于脑卒中而言,步态能够直观地反映出其运动能力[8],步速是预测老年人跌倒最常用的参数。相关研究显示,通过基线测量证明步速的减慢会增加跌倒的风险,进一步证实步速减慢10 cm/s,跌倒风险增加7%[9]。由于与姿势控制相关的神经受到损害,脑卒中患者在行走时需要调动更多的认知神经资源,在执行双任务过程中容易导致认知负荷过高[10],从而影响行走时神经的正常控制能力,表现为起步和跨步困难,步长缩短,拖曳而行的步态障碍。步长指一足接触地面至对侧足接触地面的平均距离。国外相关研究表明,相比较于存在跌倒史的老年人而言,没有跌倒史的老年人,其步长更长[11]。而步长的增加则能让老年人在行走时保持脚跟着地。本研究结果显示,接受双重任务训练的患者可以提高步长、降低跌倒风险,1年内跌倒发生率仅为8.57%,这与以往研究所报道的8.1%基本一致[12]。研究显示,双重任务训练可以促进任务的自动化,加快同时处理任务时的切换速率,也利于主要与次要任务这两者之间顺序的调节[13],缩短瓶颈问题导致的延长处理时间,允许在资源分配和设置先后顺序方面有更大的可支配性 。有学者认为脑卒中患者通过大量的双重任务训练后,会使神经认知资源的分配策略得到不断优化与强化,从而将注意力合理分配至主要任务与次要任务,使患者行走动作协调性提高[14],双任务情境下的动作模式逐步趋向自动化,减少了有限的注意力资源对姿势控制的影响。也有学者认为双任务影响步态与平衡的机制与神经可塑性有关,脑卒中后神经兴奋性的平衡和大脑的活动模式改变[15],双重任务训练通过感知诱发神经可塑性,激活背外侧前额叶皮层、左侧额下回、前扣带皮层、楔前叶和小脑等与中央执行功能相关的脑区[16],促发内源性神经修复机制,增加大脑皮层神经元突触的数量和促进轴突和树突的分支[17],改善了神经系统对躯体的控制能力,从而提高脑卒中患者的步态和平衡功能。

平时生活期间,人体的行走执行通常都不具备独立性,而是多个任务活动中的一小部分。有研究证明,步行与额外的认知或运动任务相结合会增加老年人的跌倒恐惧感,降低跌倒效能[18]。跌倒效能是指个体在进行日常活动时不发生跌倒的自我确认程度或信心。患者跌倒效能越高,信心越大,越不容易跌倒。从班杜拉自我效能理论上看,改善自我效能可从4个方面入手,包括:直接经验、替代经验、言语劝说以及心理与生理反应[19]。当中,直接经验主要是指:自身过去的一些成功经验,可模拟日常跌倒场景或执行的任务制订脑卒中患者干预训练方案,但应格外注意患者安全,避免意外伤害。双重任务训练不仅包含了本身的一些运动任务,也包含了额外的一些认知任务,同时也包含穿脱衣服、系纽扣、视觉观察、唱歌背诵、敲打乐器等训练,以增加脑卒中患者的直接经验,提高其跌倒效能。本研究对观察组患者实施4周的训练后,观察组患者跌倒效能得分为(12.77±2.40)分,明显低于对照组得分(P<0.05),与既往类似相关研究所得跌倒效能得分为(12.65±2.73)分基本一致[20],说明双重运行训练对观察组患者跌倒自我效能水平提高效果显著,增强了患者维持自身平衡不发生跌倒的信心。另外研究证实认知-运动双重任务训练能改善跌倒效能,减少跌倒恐惧,从而降低跌倒风险,降低跌倒发生率。本研究两组跌倒次数比较,差异有统计学意义(P<0.05),两组跌倒伤害比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明双重任务训练能降低跌倒的发生,发生跌倒后伤害程度没有加重。

综上所述,脑卒中用双重任务训练法,患者注意力控制和管理能力改善都更加明显,让患者能够更好地适应生活环境,从而有助于预防跌倒等问题的发生,提高患者预后。双重任务步态训练对于脑卒中患者来说具有非常高的应用价值,可提高其自理能力,让患者能够尽快回归正常生活。目前的研究中,有多种训练方式(如运动+认知双重任务训练,运动双重任务训练,认知双重任务训练等)均会提高脑卒中患者步行及平衡能力,但是认知-运动双重任务训练与运动-认知双重任务训练的效果比较还未涉及,下一步将针对此问题进行进一步研究。