篆刻的学习与创作

□朱培尔

有人将当代篆刻分为大写意、小写意和工稳印,很有道理,但更重要的是人文精神的融入。我的篆刻成绩主要是对古玺、秦汉印重视的结果,现在我越来越感觉对秦汉印的直接描摹并非一种最佳取法。对于具体的篆刻作品,从科学审美的角度看,我觉得应该更细化一些,类似于《诗品》《画品》,根据风格进行划分。这样分,它的丰富性就远远超越了所谓大写意、小写意或者一般的兼工带写。篆刻作品在风格上可以是冲淡的、高古的,也可以是雄浑的……从而使篆刻的呈现更加丰富多彩。

汉印学习可以分成两个层面,第一个层面是简单的模仿,第二个层面是能够用模仿得来的技巧进行一定意义的表达。在这个基础上有所发展、有所创造,就算是进行全新意义上的诠释和表达。我们必须在学习汉印的过程中,去发现汉印当中于自己有意义的点,这个“点”有几种,一种是前人已经发现了的,你对此也产生了共鸣;另一种是别人所没有发现的,而且你会因为这一点的发现而激动,进而转化为一种表达。对汉印整体感受的把握,要从汉印风格的类型变化中去追求、去感知。总之,学习汉印,只有找到与古人相契合的“点”,才能拨动那根令自己、令别人、令后人激动的弦。

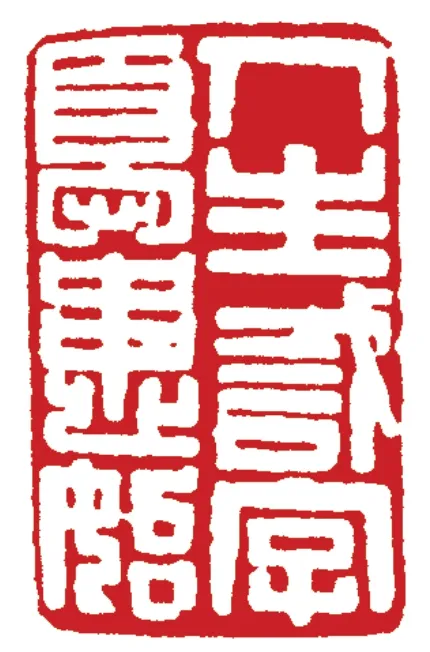

《假司马印》汉官印

《立节将军长史》汉官印

《云影淡然秋气清》明·何震

《陈公睦》清·黄牧甫

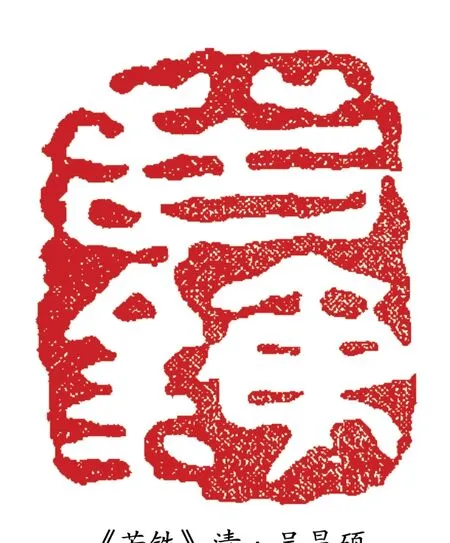

对于初学者而言,最不宜学的是齐白石、徐三庚,其次是邓石如、丁敬及浙派的印家,明代印和清代早期印也都不宜初学。流派印中最值得借鉴与学习的当数黄牧甫、吴让之和吴昌硕。因为他们是元明清流派印即文人篆刻的集大成者,是以篆书为根本、以冲刀为基调并加上丰富的章法构成,形成了各自独特的风格。所以我们既可以学他们的刀法与线条,也可以学他们的章法与构成、篆法与变化。吴昌硕的篆刻线条以朴厚见长,通过学习可以感受到运刀的含蓄和含蓄当中的奔放,感受他在朴厚之中隐含的空灵与灵动。他的朱白文印,尤其是比较细腻的白文印,在篆法上明显与其石鼓文没有直接关系,而是在线条韵味上借鉴了石鼓的高古与苍茫。黄牧甫中晚期的印章,以自己的方式借鉴并成功地改造了古玺,使之成为一种符合时代审美追求的新篆刻范式。黄牧甫的伟大,是他的篆刻风格可以穿越时代。从历届篆刻展的作品中会发现,取法黄牧甫作品的人很多。所以对初学者而言,选对师承对象会更容易参展,反之则很难。

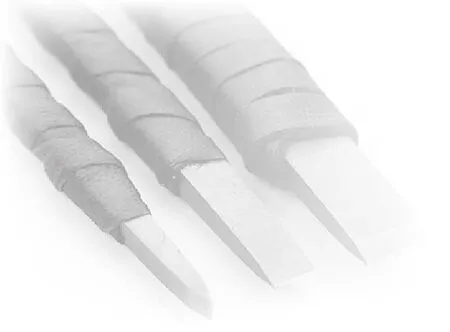

我在篆法问题上采用的是笨办法,即便是最熟悉的内容,每次创作也都要打开电子字典遍查其篆法。譬如一个字虽然会写,但总是一个样子会觉得无聊且不美,查一查篆书字典往往会有意外的惊喜与启示。采用笨办法的好处是可以温故知新,反复地研究每一个字的演变,古人的智慧与变化能力都远远超出我们的想象,当然缺点是不容易形成自己的风格。所以我的篆法,有时有点金文的感觉,有时有点甲骨文的韵味,更多则是汉缪篆的篆法,似乎不够统一和稳定。但有时我会有意识地做一些变化,即在小篆中融入金文与甲骨文的高古,在金文、古玺文中添加些许清人篆书甚至草书才有的飘逸。与篆法、章法相比,我的刀法是最稳定的,尤其是冲刀,用得非常感性,可以自由变化。我会因为刀的不同、石头甚至石质的不同,随意、随机、自然、放纵地去运转刀的角度、速度、力度,甚至刻的深度,努力使刀法成为一种连续的刀刀生发的、反映性情和情绪的有机表达,使运刀的节奏成为一种有机的律动。

《人生识字忧患始》清·黄牧甫

《攘之》清·吴让之

《苦铁》清·吴昌硕

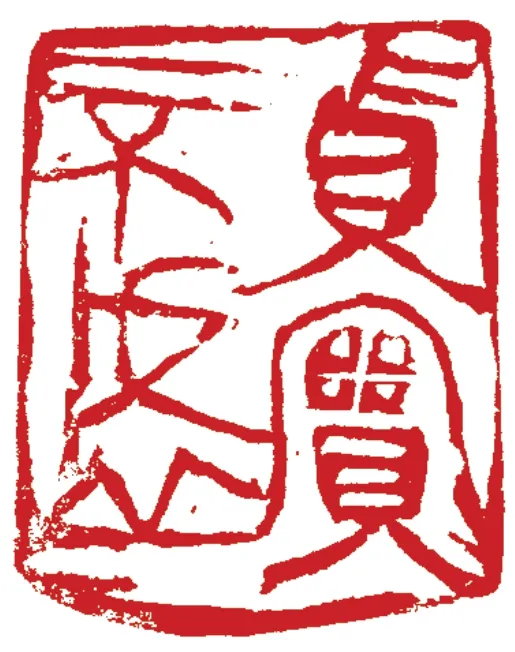

《真实不虚》朱培尔

对当代篆刻创作而言,我特别强调对明清流派篆刻的继承与借鉴,而不是人云亦云地去刻元朱文或直接取法古玺与汉印。因为篆刻艺术的发展实际上是一种人文的传承,篆刻的人文基因是从赵孟、吾丘衍、王冕,从文彭、何震到邓石如、丁敬,一直到吴昌硕、黄牧甫,再到齐白石、陈巨来、韩天衡。只有把这个血脉关系搞清楚,篆刻艺术才会有所发展。就明清篆刻而言,流派现象只是其发展过程中的一种表象。明清流派篆刻最大的问题是质朴不够,缺少一种我们早已失去又十分向往的高古气息。所以继承明清篆刻在强调人文精神的同时还必须强调自然。也就是说,篆刻可以是小写意、大写意、或者兼工带写,但取法必须是自然、轻松的,坚决不要矫饰、刻意与紧张。

——以吴昌硕、黄牧甫为例