分析晚清时期的古玺式创作

——以吴昌硕、黄牧甫为例

俞明明(南京特殊教育师范学院美术与设计学院)

晚清时期“古玺”之名的释出,以及文人将其置于秦汉印之前的做法,使得仿古玺印式的篆刻实践变得“合法化”。晚清文人仿古玺印的篆刻实践不再局限于“形”的层面,而是参以个人的理解,凸显文人篆刻家对古玺审美的不同认识和追求。本文试以吴昌硕、黄牧甫为例,对晚清时期的古玺式创作做简单的剖析。

时至晚明,文字学研究渐渐兴盛,以及朱简具有前瞻性的推断,使得“三代无印,非也”的定论得以确立。但是这种观念并未得到广泛的传播,仍旧有部分时人遵从着“印始于秦”的思想。这种思想一直延续到清代,甚至因为“印宗秦汉”的兴起,使得清代中期以前,时人对于古玺的认识亦毫无进展。不过随着金石学的兴盛,人们对于金石文字的研究也逐渐加深,碑版、鼎铭、陶器、玺印以及瓦当的大量出土,为文字学研究提供了大量的资料,时人对于古玺的认知以及收录也就因此而不断变化,这也就使得“私玺”二字最终被释读出来。其后,吴式芬在其印谱中提出了“古玺”这一分类,并且还将古玺分成了“古玺官印”和“朱文私印”这两类。其在印谱中所处的位置,也不再是印谱的附录,或者是混杂于秦汉印和未识印之间,而是位列于秦汉印章之前。古玺自此有了自己的位置与身份。在此之后,陈介祺在《十钟山房印举》中将其分类的更加细化,时人也因此对于古玺认识的更加清楚。从一定程度来讲,古玺之“名”的确立,并非是从篆刻艺术的角度来考证的,更多的是从文字学和金石学的角度进行分析研究,最终得出“古玺”这一印式概称以及在印谱中所处的位置。

随着篆刻家们的不断探索研究,篆刻艺术终于在清代达到一个高潮。清代的流派分化,使得篆刻艺术在此时期更具规模。“印宗秦汉”的观点在此时期不断被印人所突破,但是就其突破结果来看,所谓的突破并非是对于“印宗秦汉”的舍弃,而是在此基础上不断地深化,尝试着融汇多种印式于一身,广泛的研究和学习各种刀法、篆法以及章法。随着金石学的发展,入印文字的取法也更加丰富,镜鉴、陶器以及玺印上的文字皆可作为入印文字,这也就形成了我们所讲的“印外求印”。“印外求印”观念的形成,以及古玺之“名”的确立,使得篆刻家们以古玺文字入印,亦或者说是仿古玺印式的篆刻实践变得“合法化”。随着此时期大量古玺的出土,篆刻家们对于古玺的认知也愈加深刻,其对古玺印式的仿刻亦不仅仅局限在形的层面,而是参以个人的理解,凸显了篆刻家对古玺审美的不同认识和追求,形成了真正意义上的古玺印式篆刻创作。

一、吴昌硕等人对于古玺的接受

研究金石并以金石之中的文字入印,已经成为时人篆刻的一种乐事。对于古玺印式的认知,使得此时期的文人篆刻家已不再满足于对古玺印式的模仿,而是开始对字法进行汲取并创作。这种思想在清代吴大澂的《甄古斋印谱序》中就有所表现:“今观西泉先生篆刻之精,直由秦、汉而上窥籀史,融会古金古玺文字于胸中,故下笔奏刀,不求古而自合于古,簠斋丈以为无一近时人习,信然。”此处的“西泉先生”是清代篆刻家王经石,其人对于古玺这一概念是知晓的,所以他对于古玺的仿刻也必然是知之而为,而从吴大澂对其人篆刻的评价可以看出,王经石已经不再拘泥于古玺,开始注重“融会”于胸中,使其能“合于古”为佳。这对于文字修养的要求极高。而通过史料得知,此时期的篆刻家以及金石学家们皆有着深厚的文字学功底,金石学家吴大澂更是其中的翘楚。有文为证:“时吴大澂(号愙斋)方著《说文古籀补》,兼采及玺文,是为古玺文字见于著录之始。”吴大澂这一著录的重要性犹如《说文解字》一般,不仅为时人的篆刻实践提供了大量的可取材料,而且亦可以看作是对于文字取法的规范。金石学在此时期的兴盛,使得有关于古玺文字的相关著录也兴盛起来。这在马衡的《凡将斋金石丛稿》也有所记载:“近来古玺日多,用印及刻印者,多喜仿效,宜视其文字恰合者应之。”“至晚清咸丰、同治之时,研究金文之风气大开,陶器、古玺文字亦大事搜集,故晚出之印谱多有古玺。”由此可见,有关古玺的资料在此时期并不像元明时期的相对匮乏,丰富的资料以及古玺概念的正式提出,使得其间的效仿者不在少数。

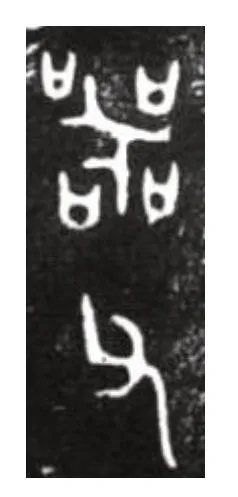

“印外求印”这一理论观点发展到吴昌硕时,已经成为当时篆刻家们治印的基本常识。吴昌硕与当时的许多金石学家都有所交游,所以其人对于金石文字亦有着较为深入的研究。这在《观自得斋秦汉官私印谱》的序跋中可以看出:“按《广雅·释器》:印谓之玺,盖古者上下皆称玺,即《独断》所谓尊乎共之者也。而《说文》:玺,王者印。所以主土,从土尒声。籀文从玉。朱氏骏声以为用印以泥,故从土。秦以后从玉非籀文,说亦可通。”而从吴昌硕的篆刻实践来看,窃以为,将石鼓文的特色、汉印的宽博以及秦封泥朴拙融汇于一体是其篆刻艺术最大的特色。但这只是“印外求印”实践下最突出的一部分,其对于古玺印式的篆刻实践在此时期也并不缺乏。此时期篆刻家的印章艺术得到极大的发展,边款不再是简单的记叙时间、人物,而是发展成为了一种边款艺术,时人不仅注重边款的刀法与章法,对其内容也格外关注。所以,可以从边款的记叙中了解到吴昌硕的古玺式篆刻实践。从朱文“苏盦”(如图1)这方印章的边款“古玺文字为苏盦拟之,辛卯三月昌石”中,可以明确看到,吴昌硕对此印式地称呼为“古玺”。

图1 苏盦(图左)(图片来源:百度图库)

“苏盦”这方朱文小古玺,从其文字的排布来看,“苏”字极其逼边且其位置紧靠右下方,并未如秦汉印章一般,将两个字平齐摆放,这大大增加了印面的生动活泼性。而“寿伯”这方印章则是很明显的古玺印式(如图2),从其边框以及形制大小来看,其有可能仿刻的是三晋小玺的古玺印式,而从文字来看,“寿伯”二字之间有着明显的穿插,而且其紧聚于印面当中,形成四面留白的空间分布。由此可以看出,吴昌硕对于古玺印式的理解已经不同于前人,对于印面空间的排布与古玺印式更加相似。然而,吴昌硕不仅自己对古玺印式有着良好篆刻实践,还将其推荐于他人。朱复戡在将《静龛印集》送给其审阅时,吴昌硕就建议他,不妨将其中模仿自己的一些印章剔除,以他的根基不该学习近人,应该多取法于古,多去学习一些周秦古玺、石鼓铜诏来夯实基础。由此可见,虽然吴昌硕在“印外求印”的观念下,已经形成了自己独特的风格,但是对于古玺这一印式亦有较多的关注与研究。

图2 寿伯(图右)(图片来源:百度图库)

二、黄牧甫古玺式篆刻创作

吴昌硕作为清末时期的著名篆刻家,对于古玺印式在篆刻上的运用,从侧面也反映了此时期篆刻家即使达不到吴昌硕的这种认知,最基本的古玺印式的仿刻也是可以信手拈来的。而与其处于同一时期的黄牧甫,在篆刻艺术方面可以说是和吴昌硕旗鼓相当。但是从他们的篆刻风格、治印手法以及印学主张来看,这二人各有偏重。就古玺印式的篆刻创作上来看,黄牧甫的成就略高。当然,人们并不否定这是由于其印学主张不同所导致的,也许吴昌硕对于古玺印式多作一些关注,其古玺印式的创作水平亦不在黄牧甫之下。从黄牧甫的篆刻艺术观念来看,“牧甫一直将古玺印及先贤之作,作为典范来学习和继承的”。其弟子李伊桑对于黄牧甫的篆刻实践亦有所言:“悲庵之学在贞石,黟山之学在吉金;悲庵之功在秦汉以下,黟山之功在三代以上”由此可以看出,黄牧甫不为明清流派所束缚,力宗先秦。虽然在此之前也有程邃、吴咨等人有过相同的尝试,但是,从其入印文字的取法范围来看,黄牧甫的取字范围更加宽泛,而且其所处的环境也是金石之学的鼎盛时期,所以程邃、吴咨等人并未如黄牧甫一般成为古玺印式运用的典范。黄牧甫对于古玺的取字来源、章法布局的注重,以及其能够将印文在小小的印面中极尽错落变化,使他真正达到了入“古”出新的境界。

黄牧甫的“斜线造势法”是其篆刻艺术的独特表现手法,这在古玺创作当中有所体现。例如,这方“胜之手拓”(如图3),其中的“胜”字完全处于右倒的状态,这是当时一般篆刻家所不敢做出的。除此之外,黄牧甫对于入印文字的来源亦极其注重,他将入印文字的来源都记于边款之上,这在“若日”以及“器父”这两方印章的边款中都可以看见(如图4—6)。此种做法与朱简和程邃一样,都是在古玺式篆刻创作中对于文字的考究。但不同的是,黄牧甫对于印章的章法布局有了更深层次的理解,如黄牧甫的这方“鐘中珏”(如图7)。整体风格基本符合阔边细文小古玺的古玺印式,其印文摆布较为错落,没有明显的界格存在,尤其是其中的“鐘”字,左右两个部分的错位非常明显,在印面的右上方留出部分留白,而与其相对应的左下角则颇为紧密,这种疏密的对比,无疑显得印面更加活泼生动。将黄牧甫的这方印章与程邃的“垢道人程邃穆倩氏”(如图8)这方印章进行比较,无论是从文字的形态,还是文字间的界格,都可以看出程邃在仿古玺印式的创作中,是受到汉印印式的影响的。而相较于程邃,更擅长于多字印古玺式篆刻创作的吴咨,亦与黄牧甫有着较大的差距。例如,黄牧甫的这方“丁亥以后所作”(如图9),从其印面可见,这方印章的空间布白与“鐘中珏”一样,具有强烈的疏密对比。不同的是,其文字的欹侧和穿插较之于“鐘中珏”更加明显,金石韵味也更加浓厚,颇有一些三晋小玺的味道。而吴咨的这方“白云深处是吾庐”(如图10),虽然较于程邃而言,已经有了一些穿插,而且文字还有着大小的变化,但是其文字的欹侧以及空间的疏密变化仍显不足,没有较为明显的古玺文字的特征。

图3 胜之手拓

图4 若日(图片来源:均来源于百度图库)

图5 器父

图6 西周师器父鼎

图7 鐘中珏

图8 垢道人程穆倩氏(图片来源:百度图库)

图9 丁亥以后所作

图10 白云深处是吾庐

究其原因,在“古玺”之名尚未提出以及确立之前,时人对于古玺的认识还是相对模糊的,在其仿刻过程中仍然会不自觉地受到秦汉印式的影响。而黄牧甫则与之不同,清代末期,“古玺”这一概称已经被明确提出,大量的印谱开始收录古玺,并将其放在单独的条目当中,这就使得黄牧甫等人对于古玺印式的了解更加透彻,“印外求印”观念在此时期的成熟,以及金石学的大兴,使得其人敢于取法更多的钟鼎铭文入印。通过研究黄牧甫古玺式篆刻创作中的边款、印文以及空间排布,不难看出,黄牧甫对于古玺印式的运用已经深入骨髓,其对于古玺文字的辨识以及空间的布白是迥别于前人的,虽然同样都是以大篆和金文入印,但是黄牧甫用的却是更加近乎古玺的印式。他的这种古玺式篆刻创作观念,无疑在推动古玺印式仿刻的同时,建立起了一个有别有古玺仿刻的古玺式篆刻创作体系。但是黄牧甫对于古玺的认识,仍然有所不足。例如,“遯斋”和“孔偕”这两方印章,(如图11、12)明显是对于古玺印式的仿刻,但是从边款来看,却将其称之为“秦小印”。由此可见,黄牧甫对于古玺的认识并未因为“古玺”概称的提出而完全明了,就更无论此时期的其他篆刻家了。有关于古玺文字的辨识,到如今依旧是人们所不断研究与探索的。而且在黄牧甫所谓的古玺印式的创作与运用中,亦多是以金文入古玺印式的创作,就当时的学术来看,黄牧甫的这种引金文入印的做法无疑是聪慧的,但是从其本质来看,亦不是真正的古玺印式,所以无论是从文字方面还是古玺印式,仍然有着较多的问题值得研究探讨。

图11 遯斋(图片来源:百度图库)

图12 孔偕(图片来源:百度图库)

综上所述,随着清代金石学的发展,大量的碑碣、青铜器、陶器以及玺印的出土,时人对于古文字的辨识程度也在不断提高。也正因为如此,古玺印式开始逐渐走入篆刻家们的视野,时人对于古玺的认知,从“三代未尝无印”发展到了“三代未尝无印,非也”,古玺之名也从“先秦以上印”变成了“古玺”。古玺单独条目的建立,使得古玺这一印式真正的“合法化”。印谱中关于古玺的收录也日渐增多,时人对于古玺的仿刻也因此逐渐增长。数量的不断积累,致使古玺的仿刻在晚清时期开始产生质的变化。这其中就以黄牧甫为最,他将古玺印式真正的运用到篆刻当中,不再是仿刻古玺印式,而是叫作古玺式篆刻创作。古玺之“名”在此时期已经算是达到了它应有的“高度”,而古玺式篆刻创作的发展,在此时期才算是刚刚开始,古玺印式的运用与仿刻,将在其后篆刻家的篆刻艺术中熠熠生辉。