多因素作用下的国企晋升机制

吴芬兰 泉州市创新创业发展有限公司

国企内部管理人员在自身职权范围内具有一定的决策权,根据其部门差异与组织层级,对企业销售额及生产规模的影响也有区别。倘若管理人员凭借自身经验能力,创造出更多的企业销售额,以满足国企合理化扩大自身生产规模,形成更多经济流入,可能会获得经营资源,从而提高员工的晋升可能性。

一、国企晋升机制理论背景及假设提出

(一)理论背景

其一,内部劳动力市场和国企管理人员激励结构。该理论侧重于定价与分配非经济性、锦标赛机制等相适应,能比较清楚地说明国企管理人员激励机制。我国的国企高质量人才内部市场特征比较突出,相应高层次市场有着一定的相对封闭性[1]。在该市场内,国企管理人才出入难度较大,具有“锁住效应”。因为政策性负担是普遍存在的,所以市场难以精准评估个人的隐性价值。而国企管理人员激励制约以及评估都不能只通过绩效确认,任职期的表现就是晋升机制的考虑对象。根据晋升期权,提拔个别员工的层级,掌握更大控制权。所以说,从某种角度上来看,国企内部管理岗位人员采取的经营行为和决策偏好会影响其创造的企业销售额及生产规模,继而引起其职位上的变动。其二,业绩考核和晋升的联系。结合现有文献资料,无论是国企还是民营企业,员工创造的业绩与其个人晋升概率都有着紧密关联,但在不同的岗位任期业绩与年度业绩方面,未能突显出具体业绩指标与考核形式的作用[2]。

(二)研究假设

以企业销售额及生产规模角度来看,员工为了实现个人的职位晋升,相对直接的办法就是增加销售额,甚至是帮助企业扩大自身的生产规模。具体反映在:

在地方经济运行中,国企地位非比寻常,其经营状态可能会对地区关联行业的经济发展起到极大的作用,所以在内部人员的晋升管理上,显得格外谨慎,同时还配备了比较全面的考核办法,以便在现有的人员中筛选出更加优秀的人才,挖掘出员工潜力。通过加强人力资源管理,逐渐培养自身的人才优势,由此拓展经营发展道路。而在员工考核方面,特别是销售、营销等部门的管理人员,企业当季销售额变化对其职位晋升属于一项重要的评估依据。此外,在国企人力资源管理晋升激励体系下,销售额、个人业绩等因素在职位升降决策上的价值日益凸显。

在上述讨论及理论分析的基础上,提出假设为:在各方面条件固定的条件下,地方国企销售额增加及生产规模扩大,相关部门负责人及普通员工晋升以及涨薪、获得额外奖励的概率更高;从短期看,业绩和员工个人晋升概率之间有明显关联,各岗位任期业绩对其晋升概率影响较小。

二、多因素下国企员工晋升机制实例讨论

(一)样本概况

笔者以沪深两地A 股上市国企为例,通过企业发布的内部人员变动报告与官网公报、网络搜索等方式,搜集12 年间共3045 个样本,其中不包括:央企,金融行业与公共事业类主体,选取样本中设计产权变更的国企,在样本期前任职的员工,数据信息收集难度大、不完整的样本。本次分析中将央企剔除在外,主要是出于以下几个方面的考虑:央企经营在生产规模以及销售额上的差异并不大,而根据假设,主要探讨在企业销售额及生产规模的因素作用下,国企内部相关岗位管理人员及普通员工的职位升降、薪资变化等情况;对于央企和其他各地区的国企,相较而言,前者关注社会目标,后者重视经济目标;和央企相比,地方国企下属分公司不多,还主要汇集在省市中,相关经营成果数据统算一般汇集到上市企业所在地;根据现有研究显示,央企内部员工职位变动相对不大,可晋升的空间更小,所以央企工作人员的晋升层次少,不包含央企样本,有助于显现出分析结果的差异性。

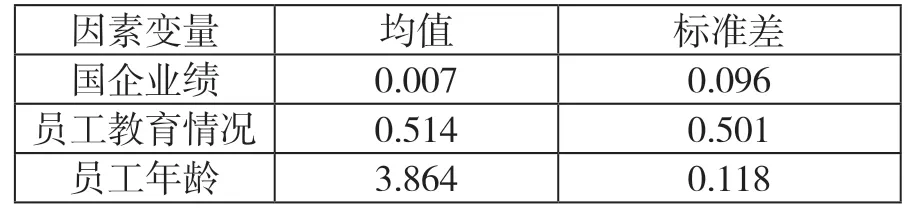

(二)因素变量

为了证明提出的假设,考虑运用多元Logit 模型,判断地方国企内部工作人员晋升和企业销售额及生产规模激励作用。在分析模型中,晋升对应“1”,平调则是“0”,降职则为“-1”。因素变量设置上,包含诸多内容,具体企业销售额及生产规模方面的变量如表1 所示。其中,计算企业销售额及生产规模因素影响时,可通过分析模型判断最适宜的资本密度,将其和经济要素禀赋理论相结合,评估实际偏离情况,结果便是该因素的关联性与影响力。负残差代表雇佣冗余人员的负担,而正残差则说明国企在地方经济增长动机的影响下培养出优势性行业,令实际资本密度大于最佳数值[3]。而在业绩因素方面的设定上分为解释变量与控制变量,前者包括:利润总额、净资产收益率、经济增加值、国有资产的保值增值率、主营业务收入的增长率。后者有:总资产、杠杆率、二职合一(多个岗位职务由一人负责,取值是“1”,反之是“2”)、员工学历、员工年龄、员工当前岗位的任期。

表1 企业销售额及生产规模因素变量列表

(三)描述性统计

其一,员工升降情况。选取的国企管理层的员工样本中,地方国企员工有781 人次变动,晋升与平调、降职各自对应363、217 和201 人次,职务变动每年无太大波动,比较平均。省级国企员工有564 人次发生职务变动。按照地区划分,西部、中部、东部分布情况分别为183、176、422 人次,数据差距明显。这可能是由于东部国企数量更多,再加上东部市场更加成熟,国企间高端管理人才的调动更加便利。其二,企业销售额及生产规模主要因素相关性(如表2 所示)。根据国企业绩数据能说明地方国企管理人才业绩表现有较大不同;员工群体中高学历占比在51.4%左右,说明了国企员工的平均受教育程度均较高;管理层员工的年龄,平均在48 岁,年龄范围在29~67 岁。其三,从业绩和晋升的角度来讲,各个变量描述性统计均值都集中在2.0 以下,个别变量在10 左右,如经济增加值(12.60)、利润总额(242)等。结合调职情况来看,在职位调度的人员中,大多数都是平调与降职。从此也反映出,对于国企内部员工来说,晋升还有一定激励效果。

表2 企业销售额及生产规模主要因素描述性统计结果(部分)

(四)效应关系

第一,国企层级和企业销售额及生产规模激励作用的关系。一方面,国企属于省级或市县级,以及其实际所在地区的经济发展水平,对其实际创造的销售额、可达到的生产规模有一定的相关性。在经济市场成熟度较低地区的国企,员工通过对企业销售额贡献率实现职位变动的难度较大。另一方面,在国企职能定位上,央企侧重于影响国家整体经济安全的领域,而省级下的国企则关注省内一些垄断类、基础性与支柱性的优势产业,在该产业内的国企,普遍更加重视自身在社会及经济市场中的形象。从此推论出,省级与市县级国企相比,前者国企员工面对企业销售额及生产规模晋升激励作用相对显著,敏感性更高。数据分析显示,省级样本中,企业销售额及生产规模回归系数在0.761 左右,都在1%水平上表现比较明显。反观市县级的样本,此项数据都在-0.0695 左右,都不具备显著性特征。第二,企业销售额及生产规模激励作用和员工个人异质性的关系。一是岗位工作时长。在岗位流转的前提下,若在岗时间较短,相应管理人员与普通员工都会从销售额与具体经营项目入手,这样有利于缩短晋升周期,反之亦然。形成该种情况的内在因素在于,在岗时间短的人员倾向于选择相对激进的晋升办法。结合数据分析来看,短任期样本的企业销售额及生产规模在5%水平方面较为显著,回归系数均值约是1.373;长任期样本企业销售额及生产规模回归系数均值约为0.411,10%水平上比较显著。二是年龄。在员工晋升年龄上无明确标准,但各个层级退休年龄却有要求,实际晋升变动中,确实会考虑年龄因素。一般情况下,低年龄员工更容易受到晋升激励的影响,在年龄不断加大中,此种激励作用的效果会慢慢降低。同理可得,低年龄员工可能更愿意利用增加企业销售额及生产规模,实现自我职位晋升或是涨薪,获得更多绩效奖励。按照企业销售额及生产规模的分析显著性水平,低年龄样本的此项回归系数均值是0.649 左右,显著性达到5%水平。但高年龄样本则无回归显著性。第三,结合以上分析来看,在业绩因素方面,只有利润总额和晋升概率之间的关联性较强,特别是部门负责人这种管理层员工。总结来说,当前岗位在职期间业绩与其的关联性并不大,年度业绩凭借利润因素和员工晋升有着明显的关联性,容易让员工在实际决策中侧重于可测量化的指标。而利润因素的显著作用,原因可能在于国企利润关系到国民经济整体的稳定性,结合锦标赛理论能推理出,在员工调职中,业绩作用权重无法精准确认,那么便使个人有动机改变业绩权重。

(五)管理办法

对于考核未达标的员工,会采取降薪、降级与降职等类似的处理办法,通过办理有关手续,从次月开始改变具体的待遇标准。同时,还设置了“复活期”,设定是3 个月。假设被处理的员工可以在原岗位或是降级降职后的岗位上创造处理前的岗位标准,并且原岗位无人顶替,现值人员同样不达标,其享有重新聘任与晋升的优先权[4]。

三、国企晋升激励和企业收益关系剖析

(一)岗位晋升激励作用

对于实现晋升的员工来说,假设晋升结果与其预期相差无几,也就是业绩相对更高的人员升职,那么绝大部分员工均会有公平的感觉,还会因此得到正向激励,未来的工作中将会更加积极努力,并把晋升人员视作榜样,全力提高个人的绩效,将自身的发展和企业组织整体进步结合起来。从激励理论层面来讲,如果企业采取的激励方案有违公平,其激励效果会大打折扣,倘若员工将业绩当成晋升决策的关键标准,但其他非业绩类条件在现实晋升中的衡量比重更高,员工就可能不认可晋升结果,并认为个人的付出均是徒劳无功,继而不利于员工绩效产出,使企业实际收益降低。顺着该思路分析,晋升激励对于国企人力资源管理是极为重要的方式,而且员工对结果的认可度决定了其今后的工作行为。而晋升结果不仅会对普通员工本身产生多种激励作用,实现晋升的人员也会因此有所改变。假设职位升降是用业绩衡量,得以晋升的部分同志会认为,个人的付出得到回报,即使处于更高层次的岗位上,此员工依旧会为了避免被降职,得到继续晋升的机会,付出更多的精力和时间,这和激励理论的观念一致。但倘若晋升衡量标准变成非业绩条件,成功晋升的人员会把非业绩要素当成未来继续升职的条件,导致职位晋升对个人在岗位上的努力没有了显著作用。因此,国企在制定晋升体系时,不要过度“夸大”晋升本身的激励作用,而是应考虑评判标准的公平性,使岗位晋升具有普适性。

(二)晋升机制“委托代理”

以委托代理的维度看待国企晋升机制,内部决策层相当于委托人,其能决定其他人员可否晋升,或是平调、降职,员工则是国企工作的代理人抑或晋升候选人。假设所有参与者均会在给定条件环境中争取个人最大利益,并且因为信息不对等的固有情况,代理人可能会在追求更多利益的过程中与委托人利益追求出现偏离,也就是个人和组织的发展目标有偏差。在人力资源管理中,委托人希望选出能力强、潜力大的人员,将其“摆放”到新的岗位,以此创造出更多的业绩,提升企业综合收益。但以代理人的视角思考,更愿意用更少的付出换取晋升机会,逐渐持有更大的资源分配权,使个人收益增加。在双方目标不相同的情况下,委托人一般只能通过提升激励成本,以此校正代理人的工作目标,例如涨薪。另外,委托人要基于对代理人实际工作情况的判断,制定适宜的成本投入方案。在晋升机制下,国企决策层对普通人员的观察评估,通常会面临以下问题:

一方面,决策层更加在意通过绩效这种直观的参数,衡量员工的水平。对于绩效增长能力较高的人员来说,如果设定的指标不断被打破,便会引发棘轮效应。假设晋升决策层用人员过往绩效衡量员工,在其持续达成目标的情况下,决策层设定的业绩标准随之提升,容易打消普通员工的积极性,影响最后的业绩产出。另一方面,因为双方信息关系不对等,再加上简单根据业绩衡量,会造成“晋升锦标赛”,很难客观判断个人的综合水平,为此要投入更多成本。但决策层为了控制该方面活动的支出,倾向于选择能度量的评估方法。这会使晋升机制涉及不客观的因素,用来评估员工能力,容易因此晋升与岗位并不匹配的人员,并且还会有失公允。上述晋升决策模式虽然可以减少企业在甄别人员能力方面的成本,但由此引发的不公平问题不利于激励人员的绩效水平,会使企业收益规模缩小。

(三)国企双晋升机制

企业在人力资源管理中,通过激励人员工作,实现增加绩效产出,因此晋升机制一般会将工作表现以及业绩情况当作关键的衡量标准。比如经营类的岗位中,业绩产出就是个人考评的重要依据,但非经营的岗位中,要从工作表现与个人能力判断。结合上文分析,非经营岗位关联的因素很难准确量化,再加上人力资本会影响决策倾向,导致最终会按照似乎并不公平的指标确定晋升人选。换言之,晋升标准不一致,会弱化人员的公平感,引起其状态表现与实际产出。针对该类问题,建议国企继续探索更加客观的晋升体系,落实程序监督,尽可能规避其他因素对晋升决策的影响,以程序与结果公平的思路优化晋升机制。同时,考虑到国企业务与目标的多元化特征,建议细致剖析各类岗位的特征,配备差异化的晋升标准,将组织管理与社会性的职责区别开来,按照职责目标建立考评体系。

四、结语

综上所述,销售额及生产规模因素在国企激励体系中普遍存在,结合实证样本分析来看,对于国企员工来说,企业销售额及生产规模与年度业绩具有晋升激励作用。该种分析结果反映出,受到“锦标赛”理论的影响,为实现自我晋升,员工会创造更大企业销售额。而年度业绩中的利润因素反映出国企经营效益,所以其的增加更能体现出个人或是团队能力,利于其晋升。