从原型到建筑的共构与连贯——枫桥三贤文化馆设计

郭丽栋,莫洲瑾

1 从原型出发的建构思想

意大利建筑师阿尔多·罗西 (Aldo Rossi)认为,一切建筑都来自古代人创立的有限的几种原型,并且这些形式已经被人类的一些种族所认同,进入人们的集体记忆之中[1-2]。在一些优秀的传统与现代建筑中,也能看到将原型作为设计母题进行创作的思想。对于原型的不同理解、表达与组合,形成了形质各异的建筑。建筑师的任务就是寻找在人们集体记忆中的原型形式,在其中挖掘永恒的价值,以体现出“永恒的人类生活”[3]。在中国典型的传统建筑中,也存在这种现象:由木梁柱形成的“间”作为基本空间原型,建筑的建构方式有一套完整的路径可依,“间”与“间”的丰富组合形成各种单体建筑,单体建筑围合而成一组院落,几组院落的空间组合形成宏大的建筑群体,其背后有深厚的礼制文化以及木材本身的特性演化。

从已有的论述与作品中,可以看到原型的形成并非随机产生,而是将建筑的功能、形式、场地、环境、文化等多种要素沉积、抽象和概括而成的。也可以看作是不同的气候、文化及空间要求在潜移默化中产出了不同的原型,设计以此原型来进行建筑复杂系统的构建。原型所表达的形式,实则为这些内在涵义的外在表征,其建构过程存在着较为直接的因果关系和逻辑联系。因此,寻找合适的原型并进行创新演绎,是面对复杂对象和多维限制条件下的设计实践路径,也是使建筑保持解决问题的有效性和最终呈现纯粹性的一种恰当策略。

2 枫桥三贤文化馆“从原型到建筑”的建构策略

枫桥三贤文化馆是以展示出自枫桥镇的古代文艺大家王冕、陈洪绶、杨维桢的书法、绘画以及诗文成就为主旨。项目蕴含着传统文化、历史故事、地域风貌等复杂基底,从原型出发的建构方式有助于厘清多条设计线索,实现复杂内涵的有序转译和直观呈现,达到从理念到建成的整体连贯。

寻找原型的过程,即回应建筑复杂问题的剖析过程。枫桥三贤文化馆面临着3个重要问题:传统建筑文脉延续、公共文化空间营造和三贤文化主题表达。设计对此进行逐一分析,并分别提炼与之契合的原型,从而共构建筑整体。

2.1 传统建筑文脉延续——以“木”为材料原型

场地所处的国家级历史文化名镇枫桥,传统江南水乡古镇格局保存完整(图1),建筑也保留了绍兴传统民居的诸多形制。枫桥三贤文化馆用地位于枫桥镇天竺路,毗邻古镇传统建筑群落,建筑风貌与文脉的延续成为不可忽视的重要命题。

图2 “木”原型的连贯与共构

图3 “木”原型的连贯与共构

图4 “木”原型的连贯与共构

图5 “木”原型建构

古镇传统民居建筑均已以“木”为建构原材,各式各类的木作形成显著的建构特征。大尺寸木材为梁柱形成承重体系的一部分,小尺寸木材通过拼合排列形成装饰体系。

枫桥三贤文化馆基于“木”这一古镇内感知度最强的传统材料,建构方式致敬传统但不模拟传统,单个木材以交叠的构造方式不断重复,形成了扩大化的柱头单元。柱头单元多次重复,连续的单元铺满整个檐口,撑起经过转译的坡屋面。廉价的本地木材通过简单的重复与搭接,完成部分屋面结构的支撑,也作为材料特性的展示(图2-5)。设计试图通过当代技术与传统建构逻辑相结合的方式来延续传统建筑文脉。

2.2 公共文化空间营造——以“墙”为形式原型

项目场地三面环山(图6),由东至西存在2.7m高差,与周边山体缓坡相连(图7)。在这样的自然环境中建造一座文化建筑,设计摒弃了集中式封闭“盒子”的常规文化馆建筑形式,使参观者不仅可在室内进行游览,同时在室外通过传统园林式空间意境,产生多维度的体验。因此,设计选取传统园林的重要建构元素——“墙”作为基本形式原型。从原型到建筑的生成,包含以下3个连贯变化的过程。

图6 项目鸟瞰

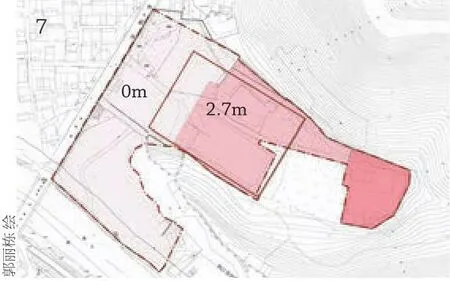

图7 场地高差示意

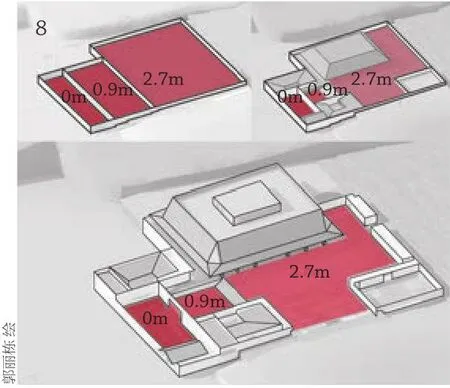

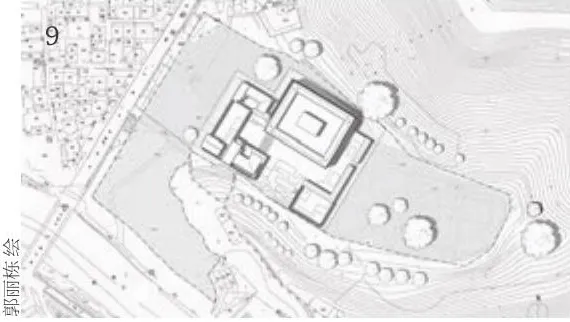

首先,通过墙的围合形成院落。3个主院落之间分别有0.9m和1.8m的高差,将城市与场地主标高之间的2.7m高差分解(图8)。3个院落为参观者从喧闹的城市氛围到艺术展陈之间铺陈了三重的情绪转换空间。第一进到第二进院落,通过具有悬浮感的坡道,给参观者不同于外部空间的安静氛围;第二进到第三进院落,通过多重台阶予以强烈的引导,暗示主馆的方位。三重院落的情绪转换让高差变得自然合理(图9)。

图8 场地高差处理

图9 总图

其次,院落内部的墙体通过对“面”这一元素的多种处理,如掏洞、翻折、搭接、咬合、并置等,使原本分隔清晰的各个院落互相渗透(图10)。建筑界面从生硬墙面变成多窗口的弹性界面,各空间的出入口也因为对“墙”转角的多样化处理,变得深远而包容。建筑在空间气质与视线感受上,与传统建筑尤其是园林建筑具有共通性,但又借现代的表达方式呈现(图11-13)。

图10 “墙”原型建构

图11 三重院落

图12 三重院落

图13 三重院落

图14 “墙”原型的连贯与共构

图16 “墙”原型的连贯与共构

图15 “墙”原型的连贯与共构

图17 “墙”原型的连贯与共构

第三,“墙”原型的演绎可以突破竖向维度,从“墙”翻折成为“板”,根据交通、景观等功能需求进行形式上的演变。这种对原型的异化,模糊了建筑与景观的边界,拓展了原型的表现力。设计中主馆对面的主庭院,即由绿植与墙、板勾勒江南山水画的方式布局而成(图14-17)。

2.3 三贤文化主题表达——以“书画”为意向原型

枫桥三贤文化馆的核心功能是展示“枫桥三贤”在中国书画史上的艺术成就,设计紧扣这一出发点,将书画的意向或精神传达给每一位参观者。

“书画”这一原型较为抽象,与“墙” “木”这类可直接进行建构的实体元素不同。设计提取中国“书画”意向中最具代表性的两项要素“纸”和“笔”,转译为由黑砾石铺洒而成的“墨池”和白砾石组成的“笔画”。从入口庭院开始,参观者首先进入一处铺满黑砾石的“墨池”,漂浮的坡道呈折线形悬于墨池之上,参观者在穿行的过程中会经过几处白砾石组成的“笔画”,清晰地提示出书画展馆的建筑功能。墨池跟随人的流线从台阶拾级而上,而后在庭院中流转,经由主庭院中墙板与绿植形成的画卷,最终流向远山深处(图18-20)。

3 结语

每个项目在实际的设计与建造过程中,大多面临多种影响因素与选择,如何在困境中找到解决一系列问题的方法,在功能、场地、空间、造型等多个建筑维度上做到平衡,是每一个设计都需要寻找的答案。本次实践所展现的是设计之初在背景、文脉等一系列因素中找到一种恰当的设计“原型”,通过各种手法将原型复制、连贯,最终共构成为一座“完型”的设计方法。随着建筑所处时代的变化,建筑类型的细分以及功能的不同,原型的融合方式也在发生变化,枫桥三贤文化馆的实践,在三重维度上选择合适的原型进行演绎,最终构成了建筑不同层面的呈现。这样的设计方式下形成的建筑既能满足各类现实问题,又相对具有较强的纯粹性,证明了此设计方式的可行性,也充分展现了传统建筑特质在当代建筑应用中的巨大潜力。□

图18 “书画”意向的转译——墨池

图19 “书画”意向的转译——墨池

图20 “书画”意向的转译——墨池

———记诸暨市公安局枫桥派出所