自然原型的延续与重构——王户村村民之家

吴和根,莫洲瑾

0 引言

在乡村振兴的背景下,为了改善乡村生活环境,激发乡村的内在生命力,乡村公共空间的建造被广泛推行。然而,许多更新实践忽略了乡村独特的生活环境和地域特征,也忽视了对村落本土文化的挖掘和对公共空间社会性的关注,导致村落的原生状态被破坏,地方的历史记忆被抹去,乡村丢失了最珍贵的原生文化资源。

乡建的介入不止于满足现代人的基本生活需求,更重要的是通过平实恰当的方式保护村落的原生环境和再现本土的精神,使地域文化的力量回归乡村。在乡建语境下,建筑如何通过与场地的自然与历史对话以实现与环境持续共生是本文探索的目的与意义。

1 自然与历史之境

建筑如何与场地的自然与历史对话是建筑学领域内一直探讨的话题。许多建筑师通过实践给出了自己的答案。挪威建筑师费恩(Fehn S)认为建筑的价值在于它能够为自然赋予意义,同时建筑亦能从自然中获取地方性价值,激发出新的直觉和不同维度的体验[1]。这种对自然的思考方式也能在西扎(Siza A)的建筑作品中发现,西班牙海边的马略卡岛(Mallorca)住宅通过若干的白色体量呈多个方向的扭转衔接山势,与自然地形完美契合,并通过几何的方式再现了隐匿的自然地形,让自然的美更被关注与凸显;同样是对立统一的基本思想,安藤忠雄在六甲山住宅用层层退台的几何框架与实体的建构手法回应自然山地,让建筑之力和自然之力在矛盾中共生[2]。

在对待历史的态度上,费恩认为历史无法追及,只有通过现代性的建造和批判地继承传统,才能与历史对话。与费恩观点类似,莫内欧(Moneo R)在西班牙罗马国立博物馆设计中,曾通过类型学思想下具有现代性的空间建构来建立与地下遗址的关联,使历史成为能够被感知的、具有时间属性的情境[3]。在维罗纳古堡博物馆设计中,斯卡帕(Scarpa C)主张用建构的方式表达传统,用现代的形式和材料建立起与历史遗存的共生(图1)。

图1 建筑回应自然与历史的式a-科隆尼斯别墅,来源:www.metalocus.es/en/news/a-mallorcahouse-alvaro-siza b-六甲山住宅,来源:www.subtilitas.site/post/5391324156/tadaoando-rokko-housing-kobe-1983-via c-海德马克博物馆,来源:www.atlasofplaces.com/architecture/hedmark-museum/d-罗马艺术国家博物馆,来源:www.soane.org/soane-medal/2017-rafael-moneo e-古堡博物馆,来源:www.archiposition.com/items/20181217104940

通过文献研究不难发现,建筑在面对场地的自然与历史时,不应一味盲目地复制传统的旧建筑,而应通过现代性的空间营造来继承和表达当地的自然性与历史性,对古老的传统做出批判性的诠释。回归自然与历史之境并通过现代性的形式与空间嵌刻将其显现。

2 地域环境中的自然原型

地域环境中的自然与历史是最为丰富和优质的资源。如今的乡村建设却仅限于功能性的机械满足,而忽视了对地域性力量的理解与利用。因此乡建如何介入以及如何建立和自然与历史更深厚的关联是值得探究的。在中国古代的建筑观里,建筑时时刻刻追随自然,可以说建筑是自然的一部分,空间建构与材料建造都会跟着自然一起更新、进化和演替[4]。从这个角度来看,乡土建筑也可以被看成一种原生的“自然原型”,它表达了从自然界中获取的最基本又最深刻的建筑启示,它是随着时间的发展自发地从土地上“生长”出来的自然形态,自发生长的特点使得它不需要专业的指导而能够自然地生长出来,控制这一现象的是漫长历史中人们不断应对周围物质环境、气候、使用、建造所积累的经验,这种最基本的形式便是一种自然而然生发的原型,或者说是镌刻在村落“细胞”中的基因。自然原型以一种原始却又本质的技巧直截了当地解决建筑的基本问题,同时又兼顾经济、实用、生态等方面的需求。相比于建筑师,它更深刻地理解脚下的土地。建筑的自然原型包含了聚落的空间模式、建造模式、使用模式等基本属性,同时也蕴含了地方的精神和文化内涵。

下文结合王户村村民之家乡建实践来阐述如何以自然原型介入环境的策略来回应村落的自然环境与历史记忆。项目位于浙江省台州市仙居县白塔镇下的王户村(图2),当地政府希望依托仙居县的旅游资源,进行村民之家的公共空间建设,并结合自身的物质环境优势,激活这个古老的村落。我们尝试在类型学视角下去寻找本土的自然形式,将自然地域、历史传统等要素进行分析、总结,提取出“原型”,使其成为空间形式建构的起点,并利用现代的技术与材料表达传统的空间与意象,重溯自然与历史之境。

图2 村落鸟瞰

3 自然秩序下的生长

3.1 新旧共生

场地是村子最东边的一个地块,紧贴道路,面向小河。它的北边有一片茂密的植被。南边是当地新建不久的自建房。这个地块的位置,也是进入这个村落最原始、最主要的入口。王户村位于山区,当地地质土壤肥沃,主要产出黄瓜、香菇、奇异果等农产品。现场的土墙就是王户村村民之前用来种蘑菇的泥土房遗址(图3)。随着现代科技的发展,农村生产力缺失,曾经的生产记忆逐渐被淘汰甚至遗忘。遗落的历史碎片是时间的见证,土墙上还遗留下曾经的窗口、门洞,使人可以联想到曾经的使用方式,墙体上也呈现了一种质朴平实的手工肌理。在这两个土房遗址的边上,发现了另外些许土墙,经过询问当地村民,得知原来有3个蘑菇房,后来过于破旧倒掉几乎全部消失。现今,仅存的几面摇摇欲坠的夯土老墙陪伴着村民,通过残存的几个门窗洞口向路人倾诉被遗忘的记忆。

图3 土墙遗址

王户村村民之家通过对传统民居空间模式和建造模式的转译,将历史记忆赋予到建筑中,以延续原有的原型。在整体的村落空间维度,延续了当地村落脉络肌理,将整体的坡屋顶条形体量放置于现有老墙内,让村民之家从老墙中自然“生长”出来。新建筑和老墙交相辉映,显隐互鉴。部分残留的老墙揭露着曾经的过去,新墙则成为一个抽象的空白背景,凸显老墙上的岁月痕迹。此外,在第三个蘑菇坊旧址上,重新呈现了这里曾经存在的第三个房子,通过再现这块土地昔日的劳动场景,唤起了村民的集体劳作记忆(图4)。

图4 沿河透视

除此之外,新的建造模式和材料也反映出当代技术的原真性和建造的便捷性。旧时民居的建造材料多为夯土墙和砖块,但夯土墙易被风化侵蚀,保存时间较短。王户村村民之家现存的两栋建筑,屋顶已坍塌,夯土老墙已老化,均不可作为新建筑的结构体。因此村民之家采用新的混凝土白色外墙,与原有夯土老墙形成鲜明对比(图5、6),表达当代新技术,又与地块周围环境形成呼应,调和了周围白色自建房与村落之间的冲突,形成了过去与现在之间的过渡。

图5 新旧共生

图6 新旧穿插

3.2 模度再生

村落是通过单体不断聚合形成的有机整体,从单元到整体,都遵循了基本的模度法则,进而形成了具有相似性的建筑形式和尺度(图7)。王户村多见条形坡屋顶、长条状的空间体量,村民之家延续了当地尺度“规矩”,沿用本土的空间模度进行设计,使内部空间有相似的当地建筑尺度,让村民获得熟悉的空间感受。同时,这样的模度操作也有益于外部街巷空间的营造,整体通过模度延续了当地的建筑形制,保护了古朴村落的外部空间环境(图8)。

图7 原型提取

图8 主入口透视

图9 内庭

图10 连廊

图11 新旧共存

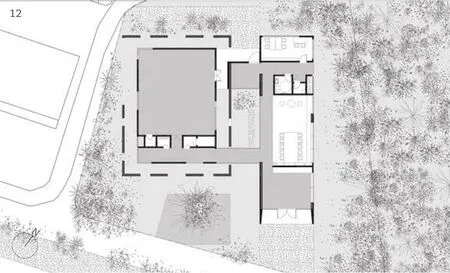

图12 一层平面

3.3 功能建构

目前,村落的公共活动空间普遍稀缺,无法满足保护集体文化和村民的物质文化需求,鉴于村落土地的有限性,活动中心尽量占地较小,功能多样兼顾,灵活调整,功能复合。王户村村民之家在土墙遗址中新建了多功能展厅来承担村民会议、会客、运动健身和电影休闲的多重功能。复合功能增加了建筑的使用时间,例如白天可作商业售卖,为孩子们提供阅览空间,晚上为村民播放电影。同时多功能展厅具有图文展览的功能,展览村史脉络和蘑菇加工的工艺流程,通过对建筑空间全时段使用的关注来实现功能的适应性和可持续性。由功能生发的空间带来崭新的生活模式,从原来的生产性空间转变到如今的社交公共空间,同时也是一种对建筑与社会关系的重构(图9-12)。

3.4 立面再构

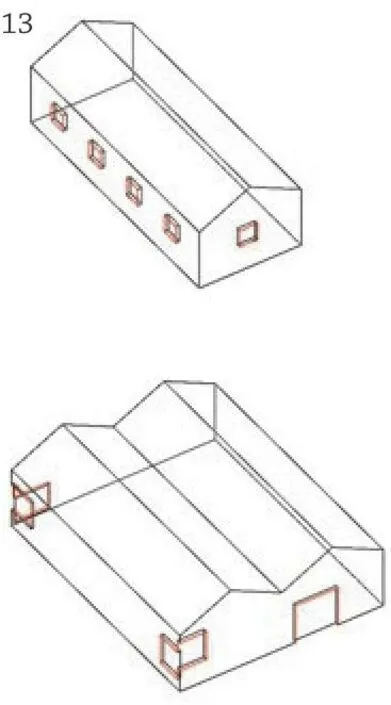

现状墙体上的开窗是阵列匀质的小窗,受制于夯土的力学性能,无法建造更大尺寸的窗洞,此外,原有的蘑菇坊养殖需求本身对光线进入极为敏感,进而立面整体较为封闭。但随着对舒适度要求提高,这些曾经的小窗已无法满足建筑采光通风等的要求。王户村村民之家采用多种不同的开窗形式。整体上,咖啡厅和展厅的虚实对比是立面对内部功能逻辑差异的再现,使路上的村民也能感知室内空间功能的不同(图13)。局部上,多功能展厅设计了角部较大的转折窗来增加采光的需求,咖啡厅入口的大玻璃窗让自然环境渗透到室内。坡屋顶上增设的高窗对望山坡,除了引入自然景色,也兼顾自然通风、排烟的作用,体现了对技术生态性和空间舒适性的考量。此外,这些再构的“新窗”重构了建筑和自然的关系,它们积极地回应村中的巷道、民居和周围的远山,让建筑内部与外界环境相互因借,从而发生更多的视线联系和内外的相互感知(图14、15)。

图13 立面窗洞转译

图14 窗洞间的对话

图15 角窗

4 结语

本文以王户村村民之家为例,试图通过新旧共生、模度再生、功能建构和立面再构4个方面延续和建构本土自然原型,兼顾建筑形式的创新和历史记忆的保留,唤醒在地原型的特质,希望为今后的乡建设计中提供一定参考。自然原型为建筑学研究提供了丰富的历史基础和灵感。它是古朴村落中最基本的要素,是古老智慧的体现,面对未来,又是年轻而坚固的,没有那么特别、精巧,是最普通的那一部分,但无处不在,营造了日常的气息,孕育了具有某种民间的精神气质[5]。它使得建筑历经时间的考验,经久不衰,最直接且深刻地思考并回应一片片丰富精彩的土地。它弥合了建筑与环境的关系,提出了一种持续生态地与自然和社会相处的方式,实现人、建筑与自然的和合共生(图16)。□

图16 新旧对望