益生菌联合三联疗法治疗幽门螺杆菌相关性慢性胃炎的临床效果及预后分析

韩东,冯颖(山东省单县中心医院,山东 菏泽 274300)

近年来,临床消化内科中较为常见的一种疾病是慢性胃炎,该病临床治疗难度较大。数据显示,慢性胃炎在我国的发病率大约为13.8%[1]。目前普遍认为发病原因主要与感染幽门螺杆菌(Hp)有关,Hp为革兰阴性微需氧菌,采用光镜检查时往往表现为螺旋形、弧形弯曲,虽人体胃部存在较强酸度,但因Hp能大量生成尿素酶,所以Hp可定植、生存,甚至诱发病变。感染后往往会破坏胃黏膜,出现淋巴滤泡、肠上皮化生等。主要表现为上腹部反复隐痛,合并食欲降低等[2]。现对于Hp相关性慢性胃炎多采用抗生素治疗,如三联疗法,有利于促进胃肠功能恢复,控制病变,但因Hp耐药逐年增强,单一使用三联疗法预后效果并不理想。临床实践发现[3],益生菌能在人体肠道、生殖器官中定植,可改善机体微生态稳定,保护胃肠黏膜屏障,在治疗Hp相关性慢性胃炎上疗效理想。现本文共纳入115例Hp相关性慢性胃炎患者分组论述益生菌联合三联疗法疗效。现将结果报道如下。

1 资料及方法

1.1一般资料 选取2021年7月-2022年12月收治的115例幽门螺杆菌相关性慢性胃炎患者作为研究对象,用随机数字表法将其分为对照组(57例)和观察组(58例)。对照组:病程时间(32.05±0.69)个月;年龄(41.05±1.69)岁;女性28例、男性29例。观察组:病程时间(32.18±0.61)个月;年龄(41.69±1.25)岁;女性27例、男性31例。两组患者基本资料比较,无明显差异(P>0.05)。本研究方案经医院伦理委员会批准后实施。

1.2纳入与排除标准 (1)纳入标准:①各患者均经临床体征症状、胃镜、14C呼气试验等检查得到确诊,满足《慢性胃炎基层诊疗指南(2019年)》[4]中Hp慢性胃炎判定标准,表现为恶心乏力、腹部肿胀、食欲不振、消化不良等;②精神、认知异常;③病历完整。(2)排除标准:①其他因素诱发的慢性胃炎病变;②伴消化性溃疡病变者;③近1个月接受铋剂、抗菌药物等治疗者;④伴上消化道出血者;⑤妊娠、哺乳者;⑥失去随访者;⑦胃肠手术史者;⑧肝肾、心功能异常者;⑨对此次使用药物禁忌、过敏者。

1.3方法 对照组接受三联疗法治疗,口服克拉霉素片(按C38H69NO13计0.125g),每日2次,每次0.5g;口服奥美拉唑肠溶胶囊(20mg),每日2次,每次40mg;口服阿莫西林胶囊(0.25g),每日2次,每次1.0g。

观察组接受三联疗法(同对照组)联合益生菌治疗,口服双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(0.5g/片,每片含长双歧杆菌活菌应不低于0.5×107CFU),每次0.5g,每日3次。

两组持续治疗1个月。

1.4观察指标及评价标准 ①治疗疗效:依据疾病判定标准评估,显效:无炎性反应、疾病症状,腺体萎缩改善度>2/3,或治愈随访1年无复发;有效:疾病症状、炎性反应明显改善,但会发生肠道上皮化生,随访1年内复发;无效:腺体萎缩恶化,症状无改善。

②β-连环蛋白(β-catenin)、Wnt信号通路中Wnt2、Fas跨膜蛋白(Factor associated suicide,FAS)、紧密连接蛋白-1(Zonula occluden-1,ZO-1):胃镜检查下采集患者胃部组织,冰冻切片处理标本,片厚15um,用荧光显微镜定量分析,测得β-catenin、Wnt2、ZO-1;用流失细胞仪测得Fas。

③Hp根除率、复发率:治疗后经快速尿素酶试验检测患者Hp根除状况,并随访其1年,记录其病情复发状况。

④不良反应,记录恶心呕吐、头晕、便秘、乏力等发生例数。

1.5统计学方法 本次研究采用SPSS22.0统计学软件进行数据分析,计量资料用(±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

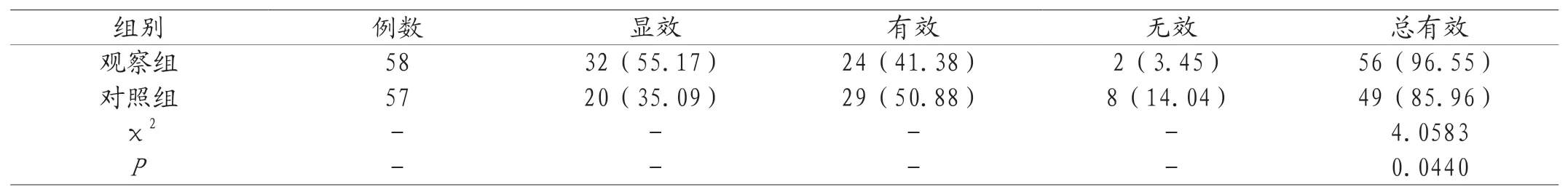

2.1两组治疗疗效比较 观察组总有效率96.33%高于对照组85.96%(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗疗效比较[n(%)]

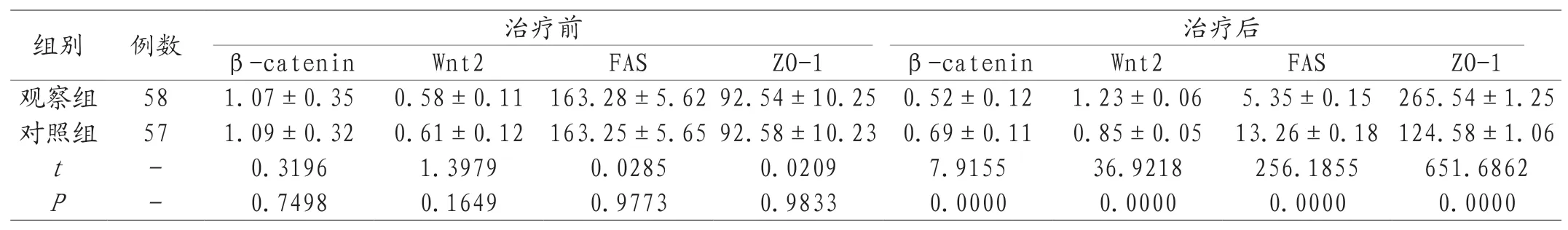

2.2两组β-连环蛋白、Wnt2、ZO-1指标比较 比较β-catenin、Wnt2、FAS、ZO-1指标,组内比较,治疗后β-catenin、FAS低于治疗前,Wnt2、ZO-1高于治疗前;组间比较,观察组治疗后β-catenin、FAS低于对照组,Wnt2、ZO-1高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组β-catenin、Wnt2、FAS、ZO-1指标比较(±s)

表2 两组β-catenin、Wnt2、FAS、ZO-1指标比较(±s)

?

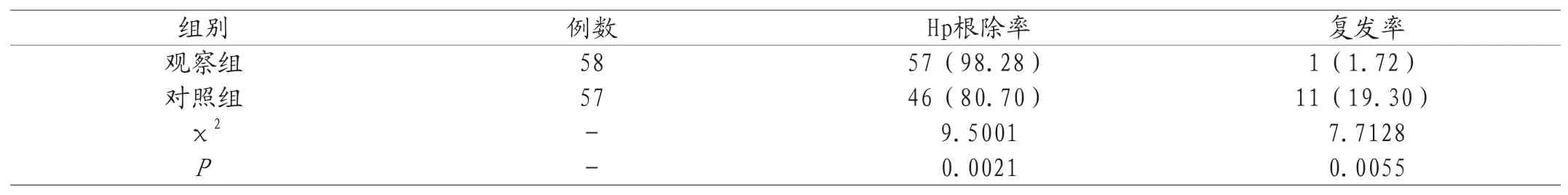

2.3两组Hp根除率、复发率比较 观察组Hp根除率98.28%高于对照组80.70%,复发率1.72%低于对照组19.30%(P<0.05),见表3。

表3 两组Hp根除率、复发率比较[n(%)]

2.4两组不良反应发生率比较 观察组不良反应发生率(8.62%)与对照组(10.53%)相比,无明显差异(P>0.05),见表4。

表4 两组不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

慢性胃炎为临床消化内科非常常见的病变,因机体胃中攻击因子和防御因子失去平衡,进而诱发胃黏膜慢性炎性病变[5]。慢性胃炎多发于男性人群,且发病率与年龄增长有正性关系[6],疾病主要表现为餐后饱胀、贫血、食欲减退等,易损害其身心健康。Hp感染为目前慢性胃炎病变的主要发病原因,其传播途径为人传人,传染速度较快,并具有家庭、人群聚集现象,感染因素包含居住环境、水源、文化程度、职业等。有相关报告[6]称,Hp为诱发慢性胃炎的主要致病因素,根除Hp不仅可降低胃黏膜炎性反应,也会抑制胃黏膜进一步萎缩和肠化生。现暂不完全明确Hp诱发慢性胃炎的具体机制,普遍认为:①Hp属于抗原,会诱导免疫反应;②Hp生成黏附素,在胃黏膜位置定植,破坏胃黏膜上皮细胞;③分泌毒素,诱发较强炎性反应。所以,治疗的重点为根除Hp,促进病变转归。

林晓辉[7]学者报告称,三联疗法与益生菌联用于治疗Hp感染伴慢性胃炎患者,疗效理想。该研究结果显示,在三联疗法基础上给予Hp感染伴慢性胃炎患者益生菌治疗,疗效达94.87%(对照组76.92%),且P<0.05,表明观察组采用的治疗模式效果更理想,本文研究结果与林晓辉学者报告结果基本相符。此次三联疗法中的抗生素克拉霉素属于大环内酯类抗生素,具备良好的药代动力学,药物吸收速度快、组织分布广,对人体中蛋白质合成有抑制效果,进而发挥抑菌作用,对Hp细胞体积增大有促进效果,进而让Hp细胞死亡、破裂。奥美拉唑为质子泵抑制剂,对胃酸分泌途径有阻断效果,与H2受体拮抗剂相比,具备见效速度快、效果理想等优势。阿奇霉素为青霉素抗生素,用药后,人体胃肠道吸收率达90%以上,且呈酸性状态,药性非常稳定。所以,以上三种药物治疗Hp相关性慢性胃炎有一定疗效,但对因Hp破坏的胃黏膜的修复效果较差,且随访1年后复发率更高。此次复发率达19.30%(对照组),而联用益生菌治疗的观察组复发率仅1.72%。所联用的益生菌与三联疗法两者能发挥相辅相成的作用,利于抑制Hp定植与增长,进而加大消化道中益生菌活性和数量,加之益生菌对人体胃肠道有刺激效果,进而改善机体胃肠道蠕动,也会降低Hp定植几率,缩短其在胃中停留时间,进而确保Hp清除得更为彻底,降低疾病复发率。

Wnt信号通路涉及靶基因表达和转录、分子传递、细胞信号启动等多个环节。Wnt2信号通道能调节到机体病变肝细胞转移、分化、增殖,此点已得到一定证实。现有关胃部疾病者体内Wnt信号的分析多集中在c-myc、Wnt2、β-catenin基因表达等多个环节中。c-myc和β-catenin基因蛋白大量表达与胃部病变有密切关联。Wnt 信号通道在慢性胃炎病变中有重要参与作用。慢性胃炎为胃癌病变的前期阶段。大鼠实验报告[8]表明,Wnt2、β-catenin表达参与慢性胃炎病变中,加重腺体萎缩和炎性反应。本研究中观察组Wnt2、β-catenin表达水平更理想,表明三联疗法基础上再联用益生菌能让失调的Wnt2和β-catenin逐步回归稳定,并对炎癌转化有及时阻断效果。ZO-1为人体正常上皮细胞分子标志物,多类型疾病患者体内均出现ZO-1 mRNA,如消化性溃疡、慢性胃炎等。Hp生成的外膜囊泡,递送包含毒力蛋白在内的物质至附近环境,并在ZO-1部位定位与附近蛋白紧密连接,诱发ATP结合H1。ZO-1降低会影响到上皮细胞之间的连接,干扰紧密连接上皮屏障功能。大量报告称,感染Hp后会加大胃黏膜上皮细胞凋亡,慢性上皮细胞凋亡会诱发慢性胃炎,而慢性胃炎的特征则为上皮细胞凋亡减少和增殖增加。其中,感染Hp的有关凋亡途径为FAS,这对胃上皮细胞凋亡有诱导作用。因此,本文通过测得β-catenin、Wnt2、FAS、ZO-1指标,也对治疗疗效有评估作用。

综上所述,临床治疗幽门螺杆菌相关性慢性胃炎,在三联疗法基础上再联用益生菌,能更好地改善胃肠道功能,控制机体炎性反应,高效且安全。