我国农村能源碳排放时空格局、影响因素及空间溢出效应

田云,尹忞昊,张蕙杰

我国农村能源碳排放时空格局、影响因素及空间溢出效应

田云1,尹忞昊1,张蕙杰2

1中南财经政法大学工商管理学院,武汉 430073;2中国农业科学院农业信息研究所,北京 100081

【目的】基于当前“双碳”战略的大背景,厘清农村能源碳排放现状特征、时空格局及其影响因素,为有效推进农村低碳发展提供重要支撑。【方法】利用碳排放因子法对我国农村能源碳排放进行有效测度并分析其时空特征;而后运用自相关模型对其空间关联格局进行探讨;最后通过STIRPAT扩展模型的引入剖析影响其强度变化的主要因素并分析空间溢出效应。【结果】我国农村能源碳排放总量整体处于持续上升态势,2019年比2005年增加了77.55%,从成因来看主要归结于农村居民生活能源消费量的增加;农村能源碳排放强度在考察期内略有上升,虽存在一定年际起伏但总体波动较小。2019年农村能源碳排放量存在明显的省际差异且以河北居首宁夏最末,相比2005年仅有5个省(市、区)整体处于下降趋势;2019年农村能源碳排放强度以北京居首而海南处于最后一位,后者甚至不及前者1/10。2008年以来我国农村能源碳排放既表现出明显且稳定的空间依赖性,同时也存在局部空间聚类现象,其中高-高集聚型省份数量较少且相对稳定,而低-低集聚型省份数量较多,且处于增长态势。在社会层面因素中,农村富裕程度提升会导致农村能源碳排放强度增加,而农业技术进步与农村劳动力结构变量却能起到抑制作用,其中仅农村富裕程度表现出了空间溢出效应且作用方向为负。在经济层面因素中,农村金融集聚度与农业发展水平的提升均导致了农村能源碳排放强度的增加,同时二者都具有空间溢出效应且前者作用方向为正后者为负;而农业财政投资虽不存在直接效应但却表现出了负向的空间溢出效应。在产业层面因素中,农业产业集聚度提升会导致农村能源碳排放强度增加,但同时却也呈现出了负向的空间溢出效应。【结论】我国农村能源碳排放总量、强度整体均呈上升趋势,同时省际差异明显;我国农村能源碳排放表现出了明显的空间依赖性与空间异质性;农村能源碳排放受社会、经济以及产业等三个层面因素的共同影响。

农村能源碳排放;农业碳排放;时空格局;影响因素;溢出效应

0 引言

【研究意义】近些年来,以CO2为代表的温室气体排放量的不断增加一定程度上加剧了对全球生命系统的威胁,气候问题由此受到了国际社会的广泛关注。作为《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国之一,我国自2009年哥本哈根气候大会召开前夕宣布自主减排承诺以来,就一直积极参与全球减排事务并明确提出“双碳”目标。在此背景下,城市固然需要加快节能减排步伐,而同样产生了大量碳排放的农村地区也不可置身事外。虽然农村碳排放来源渠道多样,涉及能源消耗、农用物资利用、作物种植、畜禽养殖等多个方面,但仅能源消耗所导致的碳排放属于真正意义上的气候灾性碳,而余者由于能量守恒定理的存在总体属于气候中性碳[1]。为此,厘清农村能源碳排放现状并剖析其影响因素对于有效推进农村低碳发展显然具有重要意义。【前人研究进展】从农业农村领域来看,农业碳排放更早引起了国内外学者的关注。其中,国外学者起步要早一些,主要基于差异化视角构建农业碳排放测算指标体系并展开有效测度[2-3];国内学者开展相关研究略晚,初期更为侧重对水稻种植、畜禽养殖所引发的温室气体排放进行研究[4],后续则逐步围绕农地利用碳排放[5]、农用物资投入碳排放[6]、牲畜禽类养殖碳排放[7]、渔业生产捕捞碳排放[8]等单一视角下的碳排放展开测度并系统分析。与此同时,也有不少学者[9-11]基于多维视角对我国农业碳排放进行全面测算,其对应碳源基本涵盖了农业生产的方方面面。而后,学者们立足于测算结果围绕农业碳排放展开了更为深入的研究,主要围绕农业碳排放现状特征及其深化[12-15]、农业碳排放效率及其减排潜力[16-17]、各类因素与农业碳排放的互动关系[18-19]等3个方面展开。另有学者则围绕产业结构[20]、农业生态发展[21]与农业碳排放间的关系展开探讨,并发现它们与农业碳排放之间均表现出了双向因果关系。与此同时,鉴于农业生产中能源投入量的不断增加,不少学者围绕农业能源碳排放进行了相关研究。早期学者们[22-23]主要聚焦于农业能源碳排放的测度及因素分解,而最近几年关注点主要聚焦于农业能源碳排放区域差异[24]以及技术进步与农业能源碳排放间的相互关系[25-26]。在探究农业能源碳排放问题的同时,还有一些学者围绕农村居民生活能源消费碳排放展开了相关探讨,除了一般测算与现状特征分析外[27-28],还涉及其影响因素的深度剖析[29-30]。【本研究切入点】从现有文献来看,对农村能源碳排放的考察多着眼于居民生活层面的能源消费,而较少关注农业生产的能源耗费,即未将农业生产能源耗费碳排放与农村居民生活能源消费碳排放统筹到一起进行探讨;同时有关农业农村能源碳排放的研究多基于一般现状梳理、影响因素探讨等常规视角,而少有学者通过空间计量模型的引入拓展其研究边界。【拟解决的关键问题】本文首先科学测算我国及30个省份农村能源碳排放量并分析其时空特征;然后利用空间自相关模型对其空间关联格局进行探讨;最后运用STIRPAT扩展模型剖析影响农村能源碳排放强度变化的主要因素并分析其空间溢出效应。相关研究结论能够为农村能源碳减排工作的顺利推进提供重要的参考依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

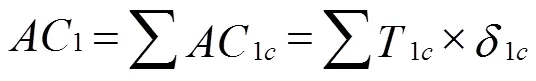

1.1.1 农村能源碳排放测算 结合已有研究[11,31],本文拟从农业生产、农村居民生活两个方面对农村能源碳排放量进行系统考察。其中,农业生产维度主要测算原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、汽油、柴油、燃料油、液化石油气、天然气、热力、电力等12类能源直接利用所导致的碳排放;农村居民生活维度也是涉及上述12类能源,考察各自直接利用所引发的碳排放。各类能源碳排放系数的计算方法参照蒋金荷[32]、田云等[26,33]的相关文献。据此,构建农村能源碳排放测算公式如下:

式(1)—(3)中,、1、2分别表示农村能源碳排放总量、农业生产能源耗费碳排放量以及农村居民生活能源消费碳排放量;1c、2c分别表示农业生产和农村居民生活中各类碳源所导致的碳排放量;1c、2c表示各类碳源的实际数量;1c、2c表示各类碳源所对应的碳排放系数;表示碳源的类别。

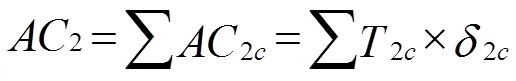

1.1.2 空间自相关模型 探索性空间分析包括全局和局部空间自相关,前者主要通过全局莫兰指数(Global Moran’s I)呈现,用于反映整个研究区域的空间依赖程度;后者是对前者的有效补充,一般通过局部莫兰指数(Local Moran’s I)来体现,用于反映研究范围内各空间位置与周围邻近位置在某同一属性上的相关程度。其中,全局莫兰指数的计算方法详见公式(4)。

考虑到省际间的影响不仅仅局限于邻接关系,故在后续研究中将充分借鉴袁华锡等[34]的做法,构建地理距离空间权重矩阵分析非邻接省份间的相互影响。全局空间自相关指数的取值范围为[-1,1],如果某一年莫兰指数的系数值大于0,表明农村能源碳排放在空间上具有集聚性;如果该系数值小于0,表明农村能源碳排放在空间层面呈现为分散性;倘若该系数值等于0,则说明农村能源碳排放在空间上处于随机分布态势。总体而言,该系数值越接近于1,表明农村能源碳排放的空间分布越集聚;越接近于-1,则说明农村能源碳排放的空间分布越发分散。

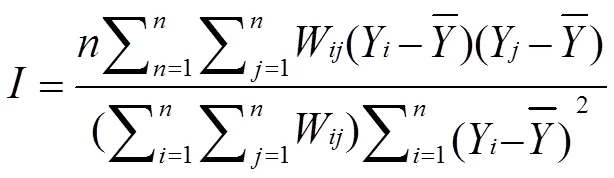

局部莫兰指数的计算公式如下所示:

式(5)和(6)中,I为局部空间自相关指数,其他符号的基本含义与式(4)完全一致。在局部空间自相关分析中,通常利用莫兰指数散点图来反映空间格局的可视化程度。莫兰指数散点图由4个象限构成,以表示4种不同关联类型。其中,第1、3象限和2、4象限分别代表正相关和负相关类型,前者用HH(高-高型)和LL(低-低型)表示,后者则用HL(高-低型)和LH(低-高型)表示。限于篇幅,后续分析不展示散点图,仅对不同象限结果予以整理汇报。

1.1.3 空间计量分析 (1)STIRPAT扩展模型。该模型被广泛应用于环境经济领域[35-36],通常用来评估人口、财产、技术等对环境因素的影响。结合本文研究目的,对该模型进行了适当改进与扩展,即同时兼顾了人口、财产、技术、经济、产业等多维要素,并选取相对应的细化因素作为解释变量,最终构建计量模型如下:

lnACI=lnα+1lnRW+2lnATP+3lnRLS+4lnRFA+5lnADL+6lnAFI+7lnLA+8lnAS+lnε(7)

式中,α为模型系数,为农村能源碳排放强度,分别表示农村富裕程度、农业技术进步、农村劳动力结构、农村金融集聚、农业发展水平、农业财政投资、农业产业集聚和农业产业结构;表示不同省份、代表各个年份;1、2、3、4、5、6、7、8为各变量的待估计系数;ε表示随机扰动项。

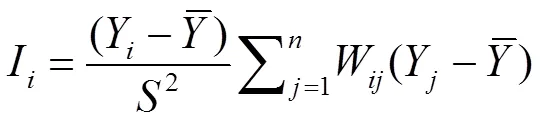

(2)基于STIRPAT扩展模型的空间杜宾模型。空间杜宾模型(Spatial Dubin Model,SDM)适用于采用极大似然法进行估计[37],本文将基于STIRPAT扩展模型利用空间计量方法探究各变量对农村能源碳排放的影响并考察各自的空间溢出效应。据此,构建各变量对农村能源碳排放影响的空间计量模型如下:

式(8)中,表示不同省份,代表不同年份,w为空间权重矩阵;ACI为被解释变量,x为所有解释变量;β为农村富裕程度、农业技术进步、农村劳动力结构、农村金融集聚、农业发展水平、农村财政投资、农业产业集聚以及农业产业结构的弹性系数;ρ、φ表示相应的空间自回归系数;u和ξt表示双固定效应,ε表示随机误差项。

被解释变量ACI为农村能源碳排放强度。之所以如此考虑,是因为相比农业碳排放总量,强度指标不受资源总量的基数限制,能更为客观地反映各个省份的农村能源碳排放水平。

解释变量x为包含社会、经济和产业三个层面的因素。之所以如此考虑,是基于农业生产与农村居民生活特点。具体而言,社会层面因素包括农村富裕程度()、农业技术进步()和农村劳动力结构()。其中,考虑到现实中多是通过各类物质财富来衡量一个家庭的富裕程度,而其数量多寡一般与收入水平紧密相关,为此本文拟选用农村居民人均纯收入/农村人均可支配收入来表征农村富裕程度。农业技术进步通过测度农业技术进步率来体现,具体到本文中,参照田云等[26]的做法,选用具有动态特征的DEA-Malmquist指数模型进行测算,实际分析中为了确保研究结果的准确性,除了保留原有的投入产出指标外,还增加了农业资本存量这一新的投入指标,其计算方法详见于田云等[38]的研究。农村劳动力结构可以客观反映不同省份农村居民的职业选择差异,而这显然会对农业生产方式抑或日常用能习惯产生影响,为此本文也将其作为解释变量,具体以第一产业从业人数与乡村劳动力数量的比值进行表示。

经济层面因素包括农村金融集聚()、农业发展水平()和农业财政投资()。已有大量研究证实,金融集聚程度提升会影响能源消费量,进而对环境乃至碳排放量形成差异化的影响[39-40],故本文也将农村金融集聚作为重要解释变量,具体参照聂丽等[41]的研究,通过农村金融机构营业网点的区位商指数进行表示,其具体表达式为:F=(f/f)/(f/f),其中,F表示地区农村金融机构营业网点的区位商,f为地区农村金融机构营业网点数,f表示地区金融机构营业网点总数,f为全国农村金融机构营业网点总数,为全国金融机构营业网点总数。农业发展水平通常会对农业碳排放产生显著影响[18],但是否会对农村能源碳排放产生显著影响仍需检验,为此本文参照田云等[11]的研究,以人均农业增加值作为替代指标,鉴于农业农村的特殊性,其计算将以第一产业从业人口作为参照依据。农业财政投资力度的大小会直接或间接影响到农业生产与农村居民生活,进而使得能源消费及其对应的碳排放量发生变化,为此本文也将农业财政投资作为重要解释变量,具体以农业财政支出与财政总支出的比值来表示。

产业层面因素包括农业产业集聚()和农业产业结构()。通常情况下,农业在形成产业集聚的过程中,由于能源需求的变化将不可避免地引致其碳排放量的变化。为此,有必要将农业产业集聚作为解释变量,同时与前文一致,也选择区位商作为测度方法,其具体表达式为:L=(l/l)/(l/),其中,L表示地区农业产业的区位商,l为地区第一产业从业人员数,l表示地区一、二、三产业从业人员总数,l为全国第一产业从业人员总数,为全国一、二、三产业从业人员总数。鉴于不同产业部门对能源的需求通常不尽相同进而可能影响到最终的碳排放这一现实境况,本文也将农业产业结构作为解释变量,具体着眼于种植业、畜牧业两大核心产业部门,以二者总产值之和占农林牧业总产值的比重进行衡量。

需要特别说明的是,本文在对农村能源碳排放待检验影响因素进行筛选时,不仅考察了农村富裕程度、农村金融集聚以及农村劳动力结构等整体包容性较强的变量,同时还选取了一些与农业生产联系较为紧密的因素,如此是对既有农业农村生态问题考察方式的有益补充。毕竟,无论是过去还是当前的农村,农业生产与居民生活仍旧融为一体,农村各类社会活动的相对匮乏使得居民生活更多的是服务于农业生产,由此导致农村在空间层面更倾向于单一的农业生产。现实中,农业生产规模的不同、技术水平的差异以及政府支持政策的偏向,均会对农村居民的生活方式产生一定影响。我国农村限于地理位置、资源禀赋以及地形地貌的特殊性,同类区域农业生产与居民生活方式的转变轨迹通常具有较强的同质性,二者息息相关,并在空间层面表现出一定的融合关系,即农村居民的日常生活状态多体现在农业生产活动中。基于上述原因,有必要在对农村能源碳排放影响因素进行探讨时加入一些农业生产相关变量。

1.2 数据来源

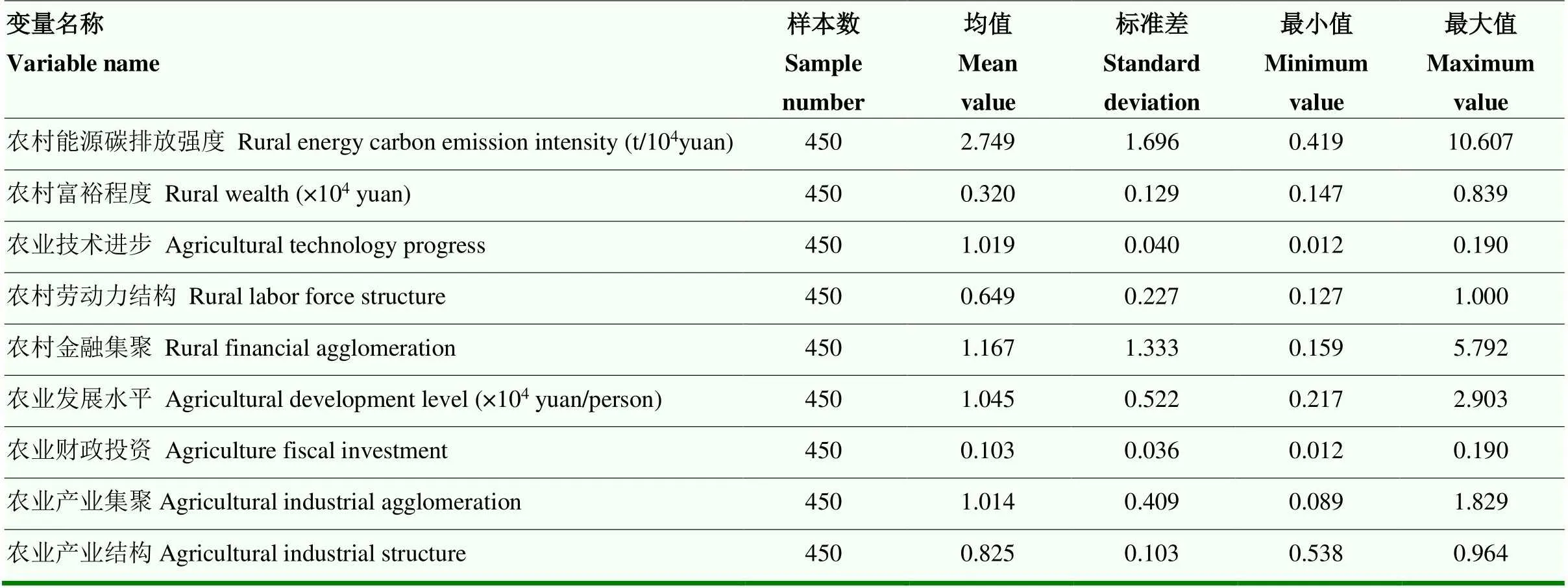

测算农村能源碳排放所需要的各类基础数据出自历年的《中国能源统计年鉴》,且均以当年实际终端消耗量为准。至于研究中所涉及的其他数据,主要源自历年的《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国统计摘要》《中国农村统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国财政年鉴》以及国家知识产权局和各省份相关统计年鉴、金融运行报告或者国民经济和社会发展统计公报。需要特别阐明的是,为了确保年际间能够纵向比较,需参照2000年不变价对农业增加值进行调整,利用CPI指数对农村居民人均纯收入进行平减,至于其他数据均以当年实际值为准。实际研究中将利用30个省份2005—2019年的面板数据进行考察,限于大量数据缺失,西藏以及港澳台地区均不在本次研究的考察之列。各变量的一般描述性统计分析结果如表1所示。

表1 各变量的一般描述性统计分析结果

2 结果

2.1 我国农村能源碳排放时空比较分析

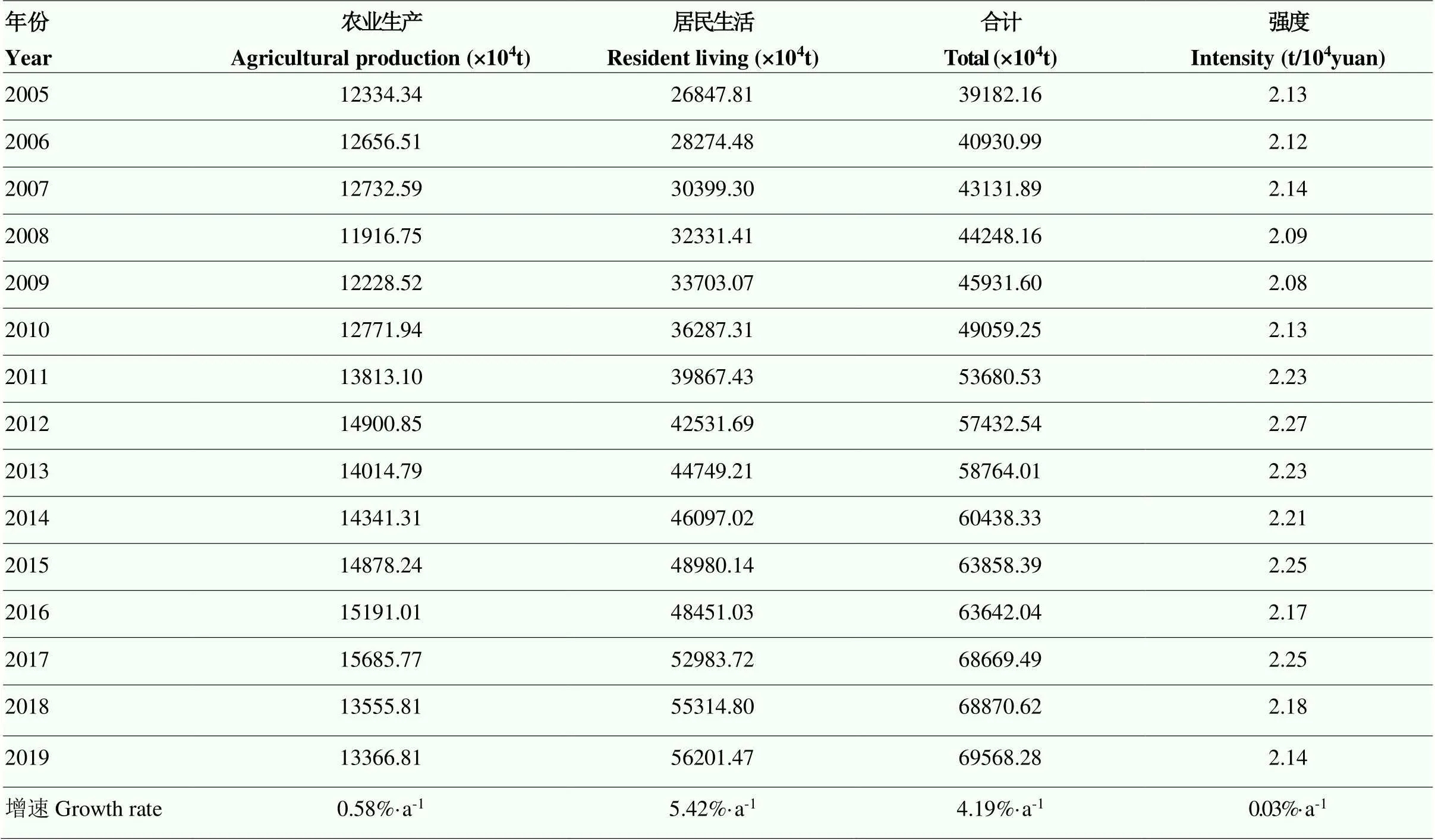

2.1.1 时序比较 由表2可知,2019年我国农村能源碳排放总量为69 568.28万t,较2005年增加了77.55%,年均递增4.19%。其中,农业生产和农村居民生活所引发的碳排放量分别为13 366.81万t和56 201.47万t,占比依次为19.21%和80.79%,各自分别较2005年增加了8.37%和109.33%。2019年我国农村能源碳排放强度为2.14 t/万元,较2005年略有增加,其年均增速为0.03%。从演变轨迹来看,整个考察期内农村能源碳排放量除2016年相比2015年略有下降外,其他各年份均呈现出明显上升趋势。不过,具体到农业生产与农村居民生活能源碳排放,二者所表现出来的演变特点却有所区别。其中,农业生产能源碳排放经历了“三升三降”:2005—2007年为第一个上升阶段,碳排放量由12 334.34万t增至12 732.59万t,年均增速达1.60%,农田水利设施的不断完善与农业机械化的逐步提高客观上扩大了农业能源需求,进而导致了对应碳排放量的增加;2007—2008年为第一个下降阶段,2008年碳排量仅为11 916.75万t,相比2007年减少了6.41%,同时也创下了整个考察期内的最低值,该年为实现“十一五”节能减排约束目标的关键年,节能减排工作的大力推进客观上也促进了农业能源碳减排;2008—2012年为第二个上升阶段,4年间碳排放量累计增加了2 984.10万t,年均增速高达5.75%,该阶段我国不断加大农机具购置补贴力度,由此极大带动了农机具的推广与普及,但同时也导致了农业能源碳排放量的快速增加;2012—2013年为第二个下降阶段,2013年碳排放量相比2012年减少了5.95%,《能源发展“十二五”规划》所强调的积极推进能源高效清洁转化在农业生产中得到了一定体现,客观上促进了碳减排;2013—2017年为第三个上升阶段,并于2017年达到峰值15 685.77万t,该阶段年均增速为2.86%,《2015—2017农业机械购置补贴实施指导意见》的颁布在加快推进农业机械化进程的同时也扩大了能源需求,进而导致了其对应碳排放量的持续上升;2017—2019年为第三个下降阶段,碳排放量由15 685.77万t降至13 366.81万t,2年时间累计减少了2 318.96万t,降幅高达14.78%,该成绩的取得可能与《农业绿色发展技术导则(2018—2030年)》的颁布有关,因为其强调节能低耗智能化农业装备的研发与推广。农村居民生活能源碳排放量除2016年相比2015年略有下降外,其他各年份均处于上升态势,其原因在于,随着农村居民收入水平的不断提高,空调、冰箱等高耗能家电以及私家车大量进入寻常家庭,由此扩大了对电力、汽油等的需求,进而导致了能源碳排放量的持续增加。至于农村能源碳排放强度,在考察期内虽存在年际起伏但总体波动不大,多数年份介于2.10—2.25 t/万元。

表2 2005—2019年我国农村能源碳排放总量及强度

此处我国农村能源碳排放总量是30个省份的汇总,不含西藏及港澳台地区

The total carbon emissions from rural energy in China are a summary of 30 provinces, excluding Tibet, Hong Kong, Macao, and Taiwan regions

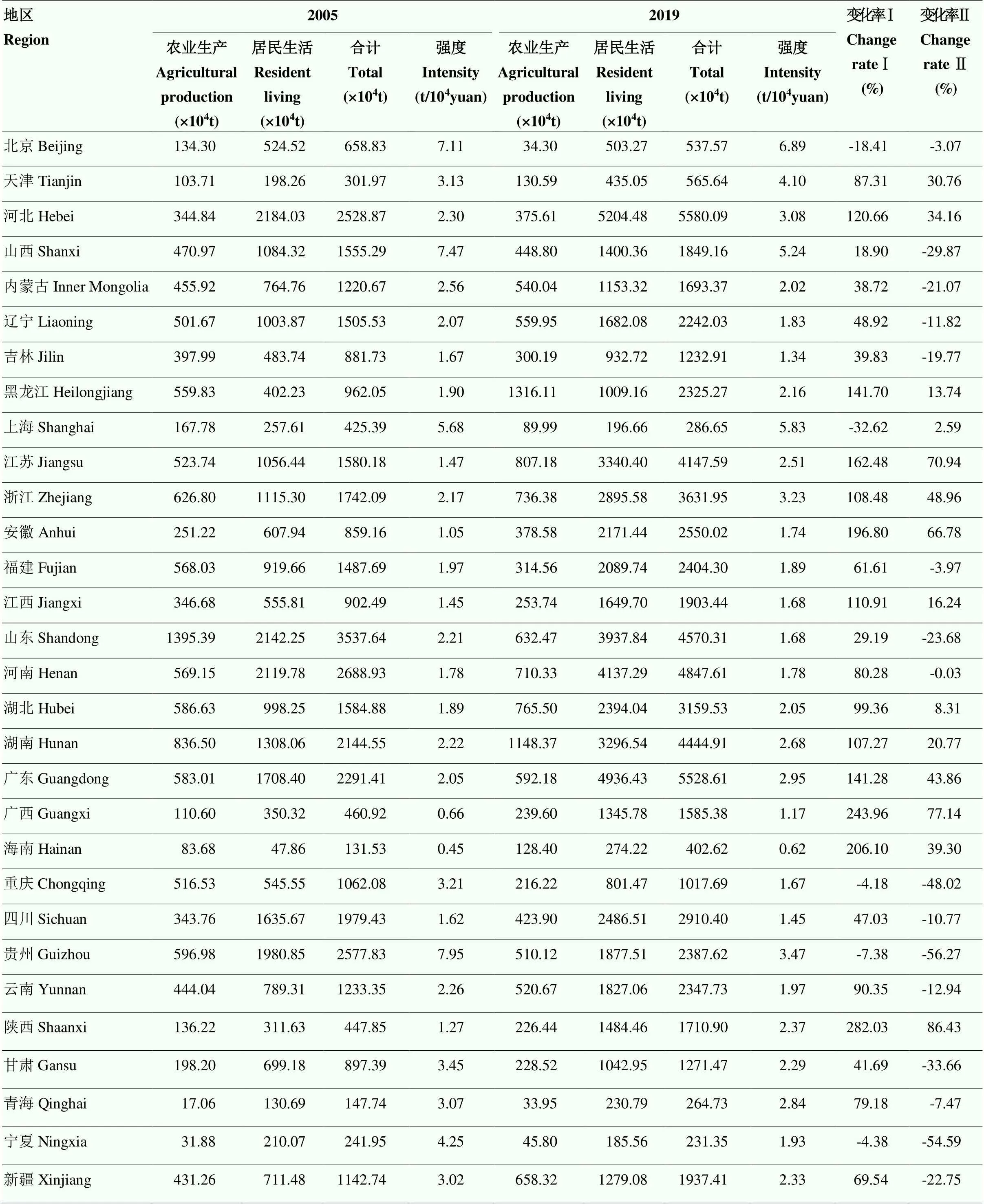

2.1.2 省际比较 由表3可知,2019年农村能源碳排放排在首位的省份是河北,其数量高达5 580.09万t;广东紧随其后位列第2位,其排放量也达到了5 528.61万t,与河北一道成为“唯二”碳排放量超过5 000万t的地区;河南、山东、湖南、江苏、浙江、湖北、四川、安徽等省份则依次排在3—10位,各自碳排放量均超过了2 500万t;上述10省份累计碳排放量之和占到了全国农村能源碳排放总量的59.47%。与此对应,宁夏碳排放量最低,仅为231.35万t;青海、上海、海南、北京、天津、重庆、吉林、甘肃和广西则顺次排在倒数2—10位,其中除广西之外其他各省份碳排放量均在1 500万t以下;以上10省份碳排放量累计之和仅占全国农村能源碳排放总量的10.63%。与2005年相比,2019年仅有5个省(市、区)农村能源碳排放总量整体处于下降态势,且以上海降幅最大,达到了32.62%;余下4地则是北京、重庆、贵州以及宁夏,其降幅分别为18.41%、4.18%、7.38%和4.38%。其他25省(市、区)均呈增长态势且以陕西增幅最大,高达282.03%;广西、海南、安徽、江苏紧随其后依次排在2—5位,四者增幅均在150.00%以上。增减趋势的不同使得各省农村能源碳排放总量的省域排名在考察期内发生了较大变化,比如山东由第1位降至第4位,河北由第4位升至第1位,安徽甚至由第22位升至第10位。

表3 我国30个省(市、区)农村能源碳排放总量及强度比较

限于篇幅限制,仅列出各省份2005和2019年的测算结果;变动率Ⅰ和变动率Ⅱ分别为2019年农村能源碳排放量、碳排放强度与2005年相比的增减变化

Due to space limitations, only the calculation results for each province in 2005 and 2019 are listed; The change rates I and II represent the increase or decrease in rural energy carbon emissions and carbon emission intensity in 2019 compared to 2005, respectively

2019年各省份农村能源碳排放强度表现出了极大差异,其中以北京最高,其万元农业增加值所导致的碳排放量高达6.89t;上海紧随其后位列第2位,其农村能源碳排放强度也达到了5.83 t/万元;山西、天津、贵州、浙江、河北、广东、青海、湖南等省份则依次排在3—10位,各自碳排放强度均超过了2.60 t/万元。与此对应,海南农村能源碳排放强度最低,仅为0.62 t/万元,甚至不及北京的1/10;广西、吉林、四川、重庆、山东、江西、安徽、河南和辽宁则依次排在倒数2—10位,除辽宁(1.83 t/万元)之外的其他各省份碳排放强度均低于1.80 t/万元。相较于2005年,有16个省份农村能源碳排放强度呈下降态势,以贵州降幅最大,高达56.27%;宁夏、重庆、甘肃和山西紧随其后依次排在2—5位,除山西(-29.87%)之外各自降幅均在30%以上。余下14个省份农村能源碳排放强度于考察期内均有不同程度增加,以陕西增幅最大,高达86.43%;广西、江苏、安徽和浙江紧随其后依次排在2—5位,各自增幅均在45%以上。整体来看,2005—2019年期间,农村能源碳排放强度表现为下降或者增长态势的省份数量较为接近,但同时,高于全国平均水平的省份由16个降至15个,且极差由7.50降至6.27。由此可见,我国各省份农村能源碳排放强度演变态势虽增减各异但均衡化趋势已然显现,一定程度上区别于各省份碳排放总量所呈现出的两极分化格局。

2.2 我国农村能源碳排放空间关联格局分析

2.2.1 空间依赖性 利用全局空间自相关指数方法测度我国农村能源碳排放的空间依赖性,其相关结果如表4所示。从中不难发现,整个考察期内除2005—2007年外其他各年份农村能源碳排放强度的莫兰指数均大于0.1且通过显著性检验。由此揭示,自2008年开始我国省域农村能源碳排放强度存在明显且稳定的空间依赖性,具体表现为高值省份周边拥有一个或多个高值省份与之相邻,低值省份则与一个或多个低值省份相邻。从变化趋势来看,2008—2019年间莫兰指数演变轨迹总体呈现“倒U”型,即经历了波动上升与波动下降两个不同变化阶段。其中,2008—2016年为波动上升期,除2011年较2010年略有下降外,其他各年份均表现出了明显上升趋势,Moran’s I值由2008年的0.105增至2016年的0.212,累计增幅高达101.90%;2016—2019年为波动下降期,虽经历了骤降、骤升但最终呈现下降态势,Moran’s I值由2016年的0.212降至2019年的0.193,累计降幅达到了8.96%。由此可见,2008年以来我国农村能源碳排放强度的空间依赖性虽然经历了“先增强、后减弱”的变化趋势,但该依赖现象一直显著存在,从未消失。

2.2.2 空间异质性 利用局部空间自相关指数方法,首先测算各年份局部莫兰指数,而后基于测算结果分别将2005、2010、2015与2019年我国30个省(市、区)的空间关联度划分为HH(高-高集聚)、LL(低-低集聚)、HL(高-低集聚)、LH(低-高集聚)等4种不同类型,相关结果如表5所示。

表4 2005—2019年我国农村能源碳排放强度的全局Moran’s I统计值

由表5可知,2019年高-高集聚与低-低集聚型省份的数量之和达到了22个,占到了省份总数的73.33%,由此揭示我国农村能源碳排放存在明显的局部空间聚类现象。其中,高-高集聚型省份数量较少且相对稳定,而低-低集聚型省份数量较多且处于增长态势,表明我国农村能源碳排放空间集聚格局整体形势较好。接下来,分别揭示4类集聚区分布格局的动态变化特征。

(1)高-高型省份数量在2005—2019年间整体较为稳定,基本维持在6个或者7个的水平。其中,2005年包含的地区为北京、天津、甘肃、青海、宁夏以及新疆;2010年,山西、内蒙古加入其列,同时新疆转变为低-高集聚,高-高集聚区的省份数量增至7个;2015年,河北、浙江取代甘肃、青海、宁夏加入高-高集聚区,省份数量由此降至6个;2019年,上海因周边出现高碳省份,由高-低集聚转为高-高集聚,而同时内蒙古转变为低-高集聚,故此时高-高集聚区的省份数量依旧维持在6个。整个过程中,北京、天津二市始终处于高-高集聚区,属于我国农村能源碳排放高强度集聚的核心区域,山西、河北、内蒙古因与之邻近,故也常位列其中;甘肃、青海、宁夏、新疆虽也一度位于高-高集聚区,但源于自身农村能源碳排放强度的下降或者周边省份情形的改善,最终都转变成了其他类型。

(2)低-低型省份数量在2005—2019年间整体处于增加态势,由最初12个增至最终的16个。其中,2005年包含的地区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽等12个省份,东北、华东、华中、华南整体连片。2010年,低-低集聚区的省份数量增至13个,在维持原有省份不变的前提下,云南因邻近地区出现较多低碳省份,其集聚类型由低-高集聚转变为低-低集聚。2015年,低-低集聚区的省份数量进一步增至15个,重庆、四川、陕西均首次进入,而广东则转为高-低集聚,其他各省集聚类型维持不变。2019年,甘肃、新疆取代湖南成为低-低集聚区新的成员,总的省份数量最终停留在16个。整个过程中,辽宁、吉林、黑龙江等10省份始终处在低-低集聚区内,且随着时间的推进所包含的省份不断增加,通过分析可知,我国绝大多数区域农村能源碳排放整体呈现低-低集聚特征,尤其以东北、华东、西南地区表现最为明显。

(3)高-低型省份数量在2005—2019年间相对较少,基本维持在3个或者4个的水平,但同时其内部省份构成变化较大。其中,2005年包含的地区为山西、上海、重庆、贵州等4省份。2010年,与上期相比山西转变为高-高集聚,余下省份所属集聚类型保持不变。2015年,重庆转变为低-低集聚,但同时广东、青海分别由低-低集聚、高-高集聚转变至此,使得总的省份数量增至4个。2019年,虽然长期处于此列的上海转为高-高集聚,但由于湖南的首次加入,使得处于高-低集聚区的省份数量依旧维持在4个。总体来看,HL型集聚区所含省份除个别相邻外,整体分布较为分散,最终华中、华南、西南、西北地区各包含一省。

表5 2005—2019年我国农村能源碳排放强度的局部空间聚类情况

(4)低-高型省份数量在2005—2019年间整体处于波动减少态势,由最初的8个减至最终的4个。其中,2005年包含河北、内蒙古、浙江、山东、河南、四川、云南以及陕西等八省份。2010年,内蒙古、云南分别转变为高-高集聚和低-低集聚,但同时新疆由高-高集聚转变到此,从而使得处在低-高集聚区的省份数量变为7个。2015年,河北、浙江转变为高-高集聚,四川、陕西转变为低-低集聚,但同时甘肃、宁夏由高-高集聚转变到此,使得最终省份数量降至5个。2019年,甘肃、新疆转变为低-低集聚,但同时内蒙古由高-高集聚转变到此,总的省份数量最终停留在4个。综合来看,山东、河南作为相对低值省份长期被能源碳排放高值省份所包围;四川、云南、陕西则随着周边省份农村能源碳排放强度的降低而逐步转变为低-低集聚;河北、浙江不仅长期为碳排放高值省份所包围,自身更是在后期成了高值省份。

2.3 农村能源碳排放影响因素及空间溢出效应分析

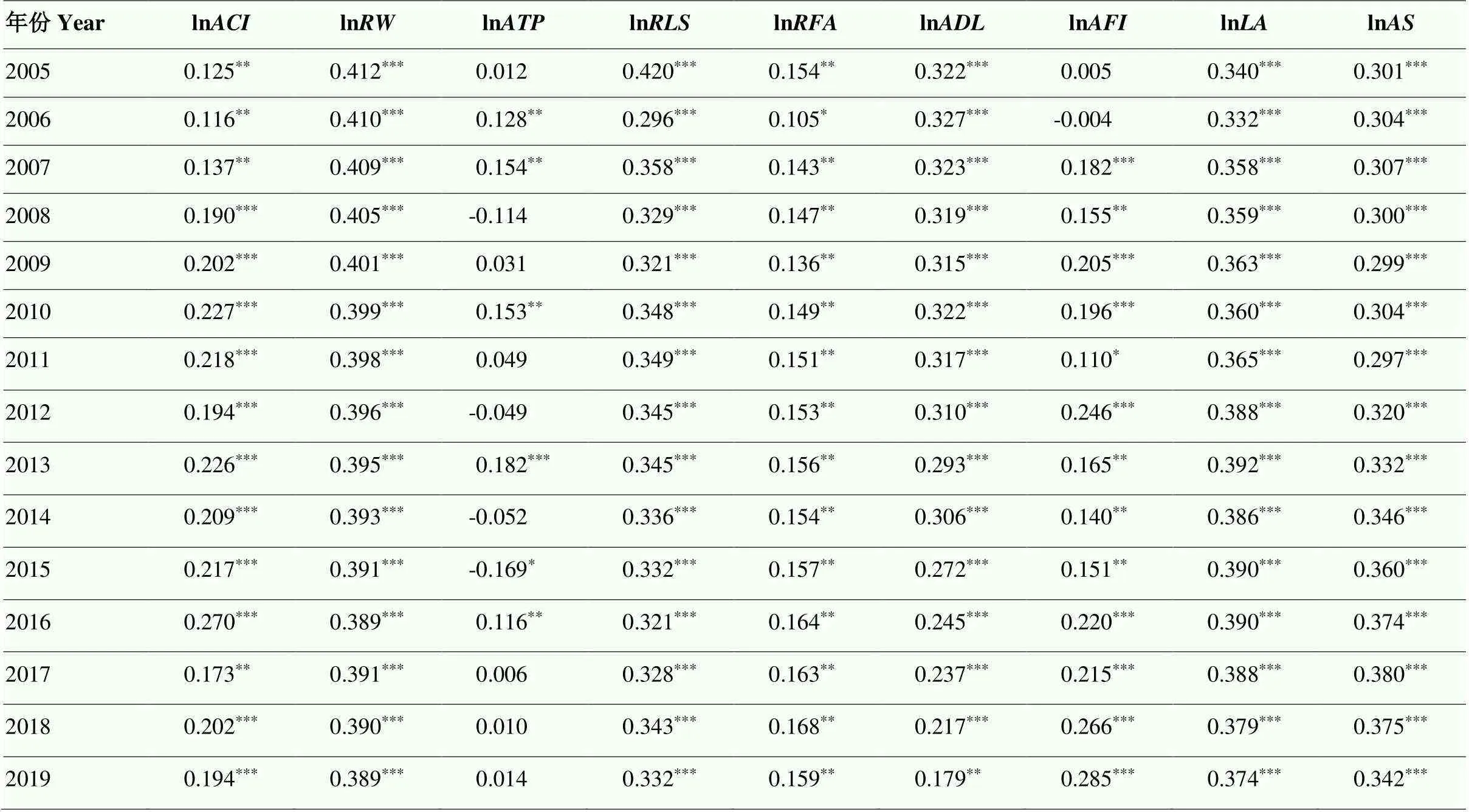

2.3.1 全局空间自相关检验 在进行农村能源碳排放影响因素分析之前,本文对被解释变量以及各个解释变量进行全局空间自相关检验。依据STIRPAT扩展模型的基本要求,首先需对各变量取对数,而后方可进行全局莫兰指数测算,相关结果如表6所示。

由表6可知,被解释变量农村能源碳排放强度的莫兰指数在所有年份均通过了显著性检验,其数值经历了一定升降起伏但总体处于上升态势,由此揭示考察期内我国农村能源碳排放强度一直存在空间自相关特征且其关联效应随着时间的推移整体略有提升。解释变量中,除农业技术进步因素之外,其他各变量的莫兰指数均在多数年份通过显著性检验并展现了空间自相关特征,但各自在考察期内所呈现的集聚程度却也不尽相同。其中,农村富裕程度、农村劳动力结构、农业产业集聚、农业产业结构等四变量展现出相对稳定且较强的空间集聚特性;农村金融集聚虽然存在空间自相关且莫兰指数值变化较为稳定但其集聚程度相对偏弱;农业发展水平的集聚程度总体呈逐步减弱趋势;农业财政投资虽在2006年一度转呈空间扩散,但自此之后呈现出波动上升的空间集聚态势。

表6 2005—2019年各变量的空间自相关检验结果

*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平下显著。ln、ln、ln、ln、ln、ln、ln、ln、ln依次为农村能源碳排放强度、农村富裕程度、农业技术进步、农村劳动力结构、农村金融集聚、农业发展水平、农业财政投资、农业产业集聚、农业产业结构等变量的对数形式。表7、8同

*,**, and***indicate significant differences at the 10%, 5%, and 1% levels, respectively. ln, ln, ln, ln, ln, ln, ln, ln, lnare the logarithmic forms of variables such as rural energy carbon emission intensity, rural wealth, agricultural technology progress, rural labor force structure, rural financial agglomeration, agricultural development level, agriculture fiscal investment, agricultural industrial agglomeration, agricultural industrial structure.Table 7 and Table 8 are the same

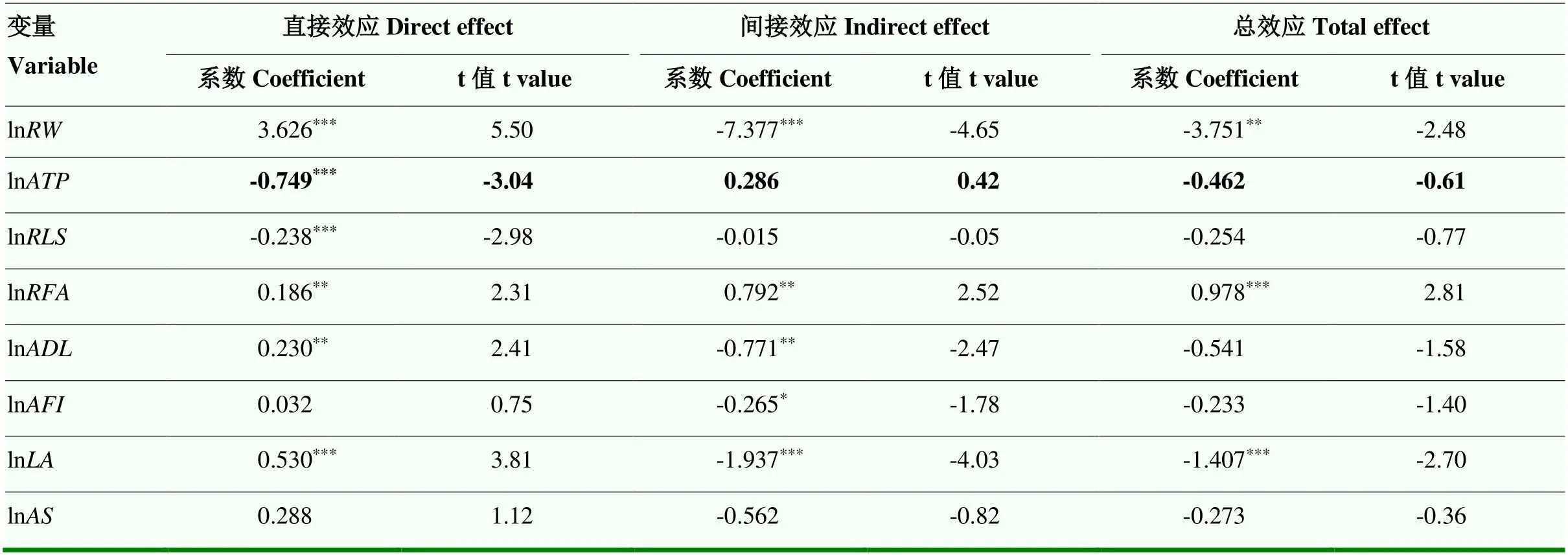

2.3.2 各因素对农村能源碳排放影响的直接效应 基于前文分析已知,经过STIRPAT模型处理后的农村能源碳排放强度以及各个解释变量均存在空间自相关特征,接下来即利用空间计量模型探讨各因素对农村能源碳排放强度的影响。为了确保研究结果呈现的更为准确、直观,本文参照Lesage等[42]的做法,利用偏微分法将实证估计结果分解为直接效应、间接效应(即空间溢出效应)与总效应。综合LM(error)检验(154.26***)、LM(lag)检验(28.03***)、LR(sdm sar)检验(74.34***)、LR(sdm sem)检验(73.59***)、Wald(sdm sar)检验(22.25***)以及Wald(sdm sem)检验(20.64***)的结果可知,空间杜宾模型相对适用于本文研究。与此同时,双固定效应下的Hausman检验结果(18.69***)也通过了显著性检验,故在既有模型的基础上还将加入双固定效应。相关回归结果如表7所示。

表7 各变量对农村能源碳排放影响的直接效应与间接效应

由表7可知,社会因素层面,农村富裕程度在1%水平下通过显著性检验且系数为正,由此揭示,居民收入水平越高,农村能源碳排放强度越高。可能的解释是,收入水平的提高会扩大农村居民对高耗能家电、商用货车、家用轿车的现实需求,以及农业生产过程中对各类现代化农机具的偏爱,由此加剧了对电力、柴油以及汽油等能源的使用,进而导致碳排放处于较高水平。农业技术进步与农村劳动力结构均在1%水平下通过显著性检验且系数为负,表明二者均对农村能源碳排放产生了明显的抑制作用。可能的解释是,技术进步促使农业能源利用效率得到提升,客观上降低了整个农村的能源碳排放水平。农业劳动力占比越高,一定程度上会对能源等其他要素投入形成替代,促使其碳排放水平降低。

经济因素层面,农村金融集聚与农业发展水平变量均在5%水平下通过显著性检验且二者系数也都为正,即在其他条件不变的前提下,农村金融集聚度抑或农业发展水平的提升,都会导致农村能源碳排放强度的增加。可能的解释是,金融集聚度的提升有助于农村居民通过正规渠道获取以小额信贷为代表的各类金融服务,如此一方面可以有效促进家庭农场发展并加快农业生产机械化、现代化进程,另一方面还能为农村居民建造新房、购买家电、汽车等提供一定的资金保障,但无论以上哪种情形,都会加剧对能源的利用,进而导致整体碳排放水平不断提升。农业发展水平表现出正向影响可能与现阶段我国仍以传统“高投入-高产出”为主的农业发展模式有关,该模式下农业经济增长较为依赖各类能源的过量投入,而大量的能源消耗显然会导致碳排放水平的提升。

产业因素层面,仅农业产业集聚在1%水平下通过显著性检验且系数为正,由此表明,在其他条件不变的前提下,农业产业集聚度越高,农村能源碳排放强度越高。可能的解释是,目前我国绝大多数省份处于农业产业集聚的形成与发展阶段,农业生产趋向规模化与集约化,客观上加剧了对农用机械以及农业能源的需求,但受限于基础设施建设不够完善、生产管理模式未达最优、整体资源配置存在欠缺等一些不利因素的影响,致使能源利用效率未能得到显著提升,进而导致碳排放水平居高不下。

2.3.3 各因素对农村能源碳排放的空间溢出效应 同样结合表7可知,社会因素层面,仅农村富裕程度表现出了空间溢出效应且作用方向为负,而农业技术进步、农村劳动力结构二变量均不具有空间溢出效应。经济因素层面,农村金融集聚与农业发展水平均表现出了空间溢出效应但二者作用方向不同,前者为正后者为负;而农业财政投资虽不存在直接效应但却具有负向的空间溢出效应。产业因素层面,农业产业集聚存在明显的空间溢出效应且作用方向为负,而农业产业结构未表现出空间溢出效应。

综合来看,上述影响因素中的绝大多数对农村能源碳排放强度具有空间溢出效应且主要表现为抑制作用。可能的原因是,社会因素层面,随着本地农村富裕程度的显著提升,先富人群会倾向前往周边省份拓展涉农相关业务,此类人群相比一般农村居民更具远见,能更好地执行国家“双碳”政策。而在政策的有效引导下,不仅有助于农业生产者树立节能减排意识,还利于农村居民贯彻能源低碳消费理念,由此客观上抑制了周边省份农村能源碳排放强度的提升。

经济因素层面,农村金融集聚度的提高使得农村居民一定程度上可以通过借贷满足自身对农用机械以及家电、汽车等各类生产生活高耗能产品的消费需求,而如此模式也极易得到周边省份的效仿,使农村能源消耗量增加但利用率偏低,整体资源配置效率不高,最终同本地一样,碳排放强度亦上升。农业发展水平的提高虽然短期内较难改变本地农业“高投入-高产出”的传统经营模式,但在发展中会积极探索低碳生产方式并总结经验教训,而这显然为周边省份提供了有益借鉴并助力他们农村能源碳排放强度下降。农业财政投资的溢出效应逻辑与农业发展水平较为类似,虽然对本地碳排放的影响不甚明显,但在与周边省份的交流互助过程中,自身财政资金支出结构的优化与利用效率的提升都能产生积极的溢出效应,进而促使邻近省份农村能源碳排放强度的降低。

产业因素层面,伴随着产业集聚程度的不断提升,农业生产逐步趋于规模化、集约化,此时对能源依赖愈发强烈,客观上致使本地农村能源碳排放量的增加。不过,在这个过程中本地也在积极探索更为优化的管理模式,同时强化农业农村基础设施建设并合理配置各类资源。在此基础上,本地与周边省份加强合作交流,并在他们尚未形成“能源依赖性”时即产生了技术溢出、知识溢出以及经验溢出,从而有力促进了周边省份农村能源碳排放强度的下降。

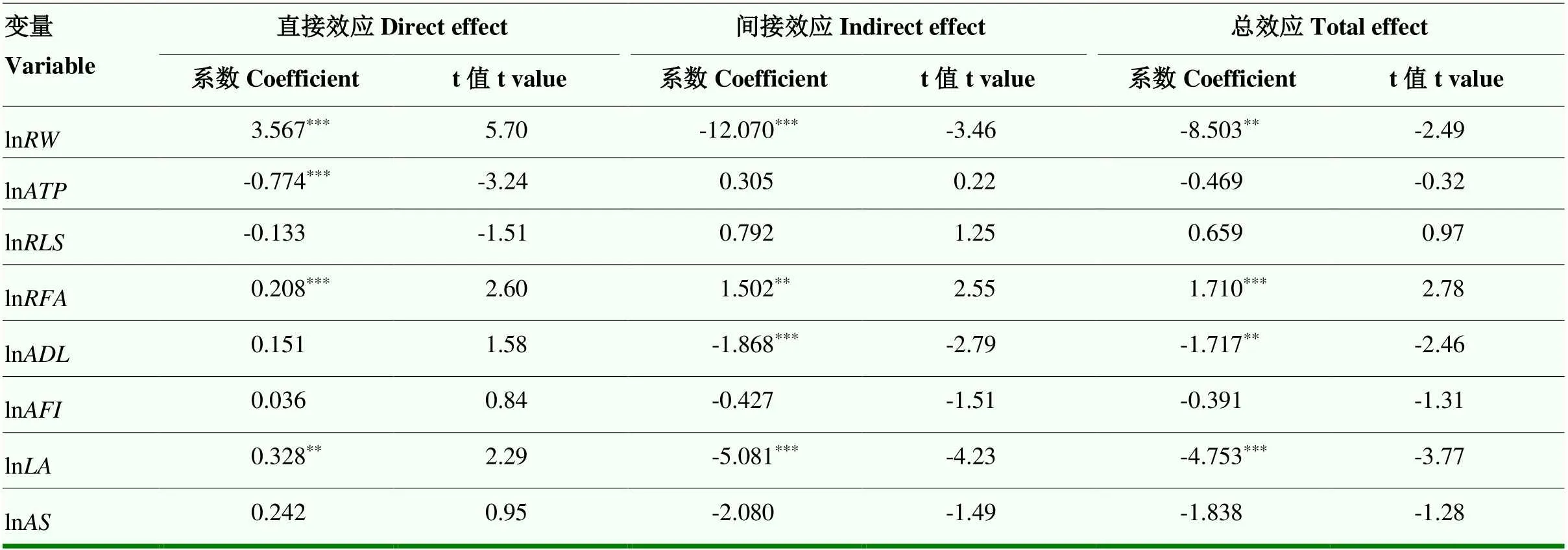

2.3.4 稳健性检验 为确保研究结论的准确性,有必要对上述回归结果进行稳健性检验。鉴于本文是利用地理距离空间权重矩阵探究非邻接省份间的相互作用关系,故选择同为考虑距离因素的反距离空间权重矩阵与之替换,然后通过比对来验证表7所呈现的回归结果是否稳健。相关结果如表8所示。

表8 反距离矩阵下各变量对农村能源碳排放影响的直接效应与间接效应

通过比较发现,各变量的作用方向与表7基本一致,只有少数变量在结果的显著性上表现出一定差别。其中,直接效应方面,除了农村劳动力结构与农业发展水平在更换为反距离矩阵后显著性消失外,其余各变量的显著性均无变化。空间溢出效应方面,替换为空间权重矩阵后,农业财政投资变量的显著性消失,而余下变量的显著性并未发生变化。综合来看,在替换空间权重矩阵之后,各个解释变量的作用方向与显著性特点并未发生太大改变,为此可认为表7所得到结果具有较强的稳健性。

3 讨论

3.1 研究创新与不足

相比以往研究[24,28,30],本文的边际贡献主要体现在以下3点:一是拓展了农村能源碳排放的理论边界。在厘清气候中性碳与气候灾性碳区别的基础上,将农业生产能源耗费碳排放与农村居民生活能源消费碳排放纳入到一起进行考察,并将其界定为“农村能源碳排放”,如此做法明显区别于已有研究。二是对我国农村能源碳排放现状与特点形成了更为全面的认知。不仅从总量、强度双重维度剖析了我国农村能源碳排放的时序演变轨迹与省际差异特点,还运用自相关模型考察了其空间依赖性与空间异质性。三是厘清了影响农村能源碳排放的关键动因。从社会、经济以及产业3个层面识别出了影响农村能源碳排放强度变化的主要因素,并深度探讨了各自是否表现出空间溢出效应。

当然,限于研究能力的不足以及部分数据较难获取,本文也存在一定欠缺,主要体现在现有测算重点考察了农业生产、农村居民生活中各类直接能源消耗所导致的碳排放,而囿于相关基础数据的较难获取未将各类间接能源及秸秆等可再生能源纳入其中,从而一定程度上导致了对碳排放总量的低估。后续研究中拟通过咨询相关部门、实地调研等方式对该问题予以克服。

3.2 建议

研究结果显示,考察期内我国农村能源碳排放总量与强度均表现出了一定的上升态势,同时存在明显的省际差异;我国省域农村能源碳排放强度具有明显的空间依赖性与空间异质性;社会、经济以及产业等3个层面因素均对农村能源碳排放产生显著影响。实践中,为了更好地推进农村能源碳减排,可考虑从以下几方面着手。

一是全力构建农村区域减排共同体,积极引导省际交流互动。加快低-低集聚型省份农村能源碳减排示范带建设步伐,持续推进省际协同减排,进而实现整体减排工作稳中求进;对高-高集聚型省份实施目标约束,积极引导其吸取减排引领地区先进经验,逐步实现由高值集聚向低值集聚转变。

二是相关部门应强化政策导向,持续推进农业生产要素优化升级。一方面,政府部门加强政策引导并辅以必要的财政资金支持,通过颠覆性低碳生产技术的研发强化技术进步在农村能源碳减排中的关键性作用;另一方面,建立健全相关政策带动农村低碳发展领域人才队伍建设并优化农村劳动力结构,以此推进农村能源碳减排。

三是各省份既要推进自身低碳农村发展,也要有力带动周边省份农村能源碳减排。鉴于农业强与农民富均能有力带动周边省份农村能源碳减排,故各省份除自身需积极推动农业渐强发展、助力农民生活富裕富足外,还应注重正向效应辐射,带动周边省份共建美丽低碳乡村。

4 结论

4.1 2005—2019年我国农村能源碳排放总量整体处于持续上升态势,究其原因主要归结于农村居民能源消费量的不断增加。同一时期农村能源碳排放强度略有上升,虽存在一定年际起伏但总体波动较小。

4.2 2019年农村能源碳排放量以河北居首宁夏最末,相比2005年绝大多数省份呈现增长态势且以陕西增幅最大;2019年农村能源碳排放强度最高的是北京,海南最低;相比2005年超过半数省(市、区)呈下降态势,且以贵州省降幅最大。

4.3 我国农村能源碳排放强度存在明显且稳定的空间依赖性,具体表现为碳排放强度高、低值省(市、区)分别与一个或者多个高、低值省(市、区)相邻。同时,我国农村能源碳排放亦存在明显的局部空间聚类现象,其中低-低集聚型省份数量较多且处于增长态势。

4.4 农村富裕程度、农村金融集聚度、农业产业集聚度的提升以及农业发展水平的提高均会直接导致农村能源碳排放强度的增加,而农业技术进步与农村劳动力结构变化却能起到抑制作用。农村富裕程度、农村金融集聚度、农业产业集聚度以及农业财政投资均表现出了负向的空间溢出效应,而农业发展水平则情形相反,表现出了正向的空间溢出效应。

[1] 潘家华. 中国碳中和的时间进程与战略路径. 财经智库, 2021, 6(4): 42-66, 141.

PAN J H. On the time course and strategic path of carbon neutralization in China. Financial Minds, 2021, 6(4): 42-66, 141. (in Chinese)

[2] WEST T O, MARLAND G. A synthesis of carbon sequestration, carbon emissions, and net carbon flux in agriculture: comparing tillage practices in the United States. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2002, 91(1/2/3): 217-232.

[3] JOHNSON J M F, FRANZLUEBBERS A J, WEYERS S L, REICOSKY D C. Agricultural opportunities to mitigate greenhouse gas emissions. Environmental Pollution, 2007, 150(1): 107-124.

[4] 董红敏, 李玉娥, 陶秀萍, 彭小培, 李娜, 朱志平. 中国农业源温室气体排放与减排技术对策. 农业工程学报, 2008, 24(10): 269-273.

DONG H M, LI Y E, TAO X P, PENG X P, LI N, ZHU Z P. China greenhouse gas emissions from agricultural activities and its mitigation strategy. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2008, 24(10): 269-273. (in Chinese)

[5] 李俊杰. 民族地区农地利用碳排放测算及影响因素研究. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(9): 42-47.

LI J J. Research on characteristics and driving factors of agricultural land carbon emission in provinces of minorities in China. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(9): 42-47. (in Chinese)

[6] 田云, 张俊飚, 李波. 基于投入角度的农业碳排放时空特征及因素分解研究: 以湖北省为例. 农业现代化研究, 2011, 32(6): 752-755.

TIAN Y, ZHANG J B, LI B. Research on spatial-temporal characteristics and factor decomposition of agricultural carbon emission based on input angle—taking Hubei Province for example. Research of Agricultural Modernization, 2011, 32(6): 752-755. (in Chinese)

[7] 刘月仙, 刘娟, 吴文良. 北京地区畜禽温室气体排放的时空变化分析. 中国生态农业学报, 2013, 21(7): 891-897.

LIU Y X, LIU J, WU W L. Spatiotemporal dynamics of greenhouse gases emissions from livestock and poultry in Beijing area during 1978—2009. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2013, 21(7): 891-897. (in Chinese)

[8] 邵桂兰, 孔海峥, 于谨凯, 李晨. 基于LMDI法的我国海洋渔业碳排放驱动因素分解研究. 农业技术经济, 2015(6): 119-128.

SHAO G L, KONG H Z, YU J K, LI C. Study on decomposition of driving factors of carbon emissions from marine fisheries in China based on LMDI method. Journal of Agrotechnical Economics, 2015(6): 119-128. (in Chinese)

[9] 闵继胜, 胡浩. 中国农业生产温室气体排放量的测算. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(7): 21-27.

MIN J S, HU H. Calculation of greenhouse gases emission from agricultural production in China. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(7): 21-27. (in Chinese)

[10] 金书秦, 林煜, 牛坤玉. 以低碳带动农业绿色转型:中国农业碳排放特征及其减排路径. 改革, 2021(5): 29-37.

JIN S Q, LIN Y, NIU K Y. Driving green transformation of agriculture with low carbon: characteristics of agricultural carbon emissions and its emission reduction path in China. Reform, 2021(5): 29-37. (in Chinese)

[11] 田云, 尹忞昊. 中国农业碳排放再测算:基本现状、动态演进及空间溢出效应. 中国农村经济, 2022(3): 104-127.

TIAN Y, YIN M H. Re-evaluation of China’s agricultural carbon emissions: basic status, dynamic evolution and spatial spillover effects. Chinese Rural Economy, 2022(3): 104-127. (in Chinese)

[12] 张广胜, 王珊珊. 中国农业碳排放的结构、效率及其决定机制. 农业经济问题, 2014, 35(7): 18-26, 110.

ZHANG G S, WANG S S. China’s agricultural carbon emission: structure, efficiency and its determinants. Issues in Agricultural Economy, 2014, 35(7): 18-26, 110. (in Chinese)

[13] 李波, 杜建国, 刘雪琪. 湖北省农业碳排放的时空特征及经济关联性. 中国农业科学, 2019, 52(23): 4309-4319. doi: 10.3864/j.issn. 0578-1752.2019.23.011.

LI B, DU J G, LIU X Q. Spatial-temporal characteristics and economic relevance of agricultural carbon emissions in Hubei Province. Scientia Agricultura Sinica, 2019, 52(23): 4309-4319. doi: 10.3864/j.issn. 0578-1752.2019.23.011. (in Chinese)

[14] 伍国勇, 刘金丹, 杨丽莎. 中国农业碳排放强度动态演进及碳补偿潜力. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(10): 69-78.

WU G Y, LIU J D, YANG L S. Dynamic evolution of China’s agricultural carbon emission intensity and carbon offset potential. China Population, Resources and Environment, 2021, 31(10): 69-78. (in Chinese)

[15] 田成诗, 陈雨. 中国省际农业碳排放测算及低碳化水平评价: 基于衍生指标与TOPSIS法的运用. 自然资源学报, 2021, 36(2): 395-410.

TIAN C S, CHEN Y. China’s provincial agricultural carbon emissions measurement and low carbonization level evaluation: based on the application of derivative indicators and TOPSIS. Journal of Natural Resources, 2021, 36(2): 395-410. (in Chinese)

[16] 田云, 王梦晨. 湖北省农业碳排放效率时空差异及影响因素. 中国农业科学, 2020, 53(24): 5063-5072. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.24.009.

TIAN Y, WANG M C. Research on spatial and temporal difference of agricultural carbon emission efficiency and its influencing factors in Hubei Province. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(24): 5063-5072. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.24.009. (in Chinese)

[17] 吴贤荣, 张俊飚, 田云, 薛龙飞. 基于公平与效率双重视角的中国农业碳减排潜力分析. 自然资源学报, 2015, 30(7): 1172-1182.

WU X R, ZHANG J B, TIAN Y, XUE L F. Analysis on China’s agricultural carbon abatement capacity from the perspective of both equity and efficiency. Journal of Natural Resources, 2015, 30(7): 1172-1182. (in Chinese)

[18] 颜廷武, 田云, 张俊飚, 汪洋. 中国农业碳排放拐点变动及时空分异研究. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(11): 1-8.

YAN T W, TIAN Y, ZHANG J B, WANG Y. Research on inflection point change and spatial and temporal variation of China’s agricultural carbon emissions. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(11): 1-8. (in Chinese)

[19] 吴金凤, 王秀红. 不同农业经济发展水平下的碳排放对比分析: 以盐池县和平度市为例. 资源科学, 2017, 39(10): 1909-1917.

WU J F, WANG X H. Comparative analysis of agricultural carbon emissions at different agricultural economic development levels in Yanchi County and Pingdu City. Resources Science, 2017, 39(10): 1909-1917. (in Chinese)

[20] 董明涛. 我国农业碳排放与产业结构的关联研究. 干旱区资源与环境, 2016, 30(10): 7-12.

DONG M T. The association of agricultural carbon emissions and industrial structure in China. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2016, 30(10): 7-12. (in Chinese)

[21] ALI B, ULLAH A, KHAN D. Does the prevailing Indian agricultural ecosystem cause carbon dioxide emission? A consent towards risk reduction. Environmental Science and Pollution Research International, 2021, 28(4): 4691-4703.

[22] 李国志, 李宗植. 中国农业能源消费碳排放因素分解实证分析: 基于LMDI模型. 农业技术经济, 2010(10): 66-72.

LI G Z, LI Z Z. Empirical analysis on decomposition of carbon emission factors of agricultural energy consumption in china—based on LMDI model. Journal of Agrotechnical Economics, 2010(10): 66-72. (in Chinese)

[23] 韩岳峰, 张龙. 中国农业碳排放变化因素分解研究: 基于能源消耗与贸易角度的LMDI分解法. 当代经济研究, 2013(4): 47-52.

HAN Y F, ZHANG L. Decomposition of Agricultural Carbon Emissions in China—LMDI decomposition method based on energy consumption and trade. Contemporary Economic Research, 2013(4): 47-52. (in Chinese)

[24] 胡剑波, 王青松. 基于泰尔指数的中国农业能源消费碳排放区域差异研究. 贵州社会科学, 2019(7): 108-117.

HU J B, WANG Q S. Study on regional differences of carbon emission in agricultural energy consumption based on theil index. Guizhou Social Sciences, 2019(7): 108-117. (in Chinese)

[25] 魏玮, 文长存, 崔琦, 解伟. 农业技术进步对农业能源使用与碳排放的影响: 基于GTAP-E模型分析. 农业技术经济, 2018(2): 30-40.

WEI W, WEN C C, CUI Q, XIE W. The impacts of technological advance on agricultural energy use and carbon emission-an analysis based on GTAP-E model. Journal of Agrotechnical Economics, 2018(2): 30-40. (in Chinese)

[26] 田云, 尹忞昊. 技术进步促进了农业能源碳减排吗? 基于回弹效应与空间溢出效应的检验. 改革, 2021(12): 45-58.

TIAN Y, YIN M H. Does technological progress promote carbon emission reduction of agricultural energy? Test based on rebound effect and spatial spillover effect. Reform, 2021(12): 45-58. (in Chinese)

[27] LIU W L, WANG C, MOL A P J. Rural residential CO2emissions in China: where is the major mitigation potential? Energy Policy, 2012, 51: 223-232.

[28] 万文玉, 赵雪雁, 王伟军, 薛冰. 我国农村居民生活能源碳排放的时空特征分析. 生态学报, 2017, 37(19): 6390-6401.

WAN W Y, ZHAO X Y, WANG W J, XUE B. Analysis of spatio-temporal patterns of carbon emission from energy consumption by rural residents in China. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(19): 6390-6401. (in Chinese)

[29] 刘莉娜, 曲建升, 曾静静, 李燕, 邱巨龙, 王莉. 灰色关联分析在中国农村家庭碳排放影响因素分析中的应用. 生态环境学报, 2013, 22(3): 498-505.

LIU L N, QU J S, ZENG J J, LI Y, QIU J L, WANG L. Application of gray relational analysis method in the influencing factor analysis of China’s rural household carbon emissions. Ecology and Environmental Sciences, 2013, 22(3): 498-505. (in Chinese)

[30] 张恒硕, 李绍萍, 彭民. 中国农村能源消费碳排放区域非均衡性及驱动因素动态识别. 中国农村经济, 2022(1): 112-134.

ZHANG H S, LI S P, PENG M. Regional imbalance of carbon emissions from China’s rural energy consumption and dynamic identification of driving factors. Chinese Rural Economy, 2022(1): 112-134. (in Chinese)

[31] 曹翔, 高瑀, 刘子琪. 农村人口城镇化对居民生活能源消费碳排放的影响分析. 中国农村经济, 2021(10): 64-83.

CAO X, GAO Y, LIU Z Q. The impact of urbanization of rural residents on carbon emissions from household energy consumption. Chinese Rural Economy, 2021(10): 64-83. (in Chinese)

[32] 蒋金荷. 中国城镇住宅碳排放强度分析和用能政策反思. 数量经济技术经济研究, 2015, 32(6): 90-104.

JIANG J H. China’s urban residential carbon intensity decomposition and energy policy rethink. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2015, 32(6): 90-104. (in Chinese)

[33] 田云, 陈池波. 中国碳减排成效评估、后进地区识别与路径优化. 经济管理, 2019, 41(6): 22-37.

TIAN Y, CHEN C B. Effectiveness evaluation of carbon emission reduction in China, identification of backward areas and path optimization. Business Management Journal, 2019, 41(6): 22-37. (in Chinese)

[34] 袁华锡, 刘耀彬, 封亦代. 金融集聚如何影响绿色发展效率?: 基于时空双固定的SPDM与PTR模型的实证分析. 中国管理科学, 2019, 27(11): 61-75.

YUAN H X, LIU Y B, FENG Y D. How does financial agglomeration affect green development Efficiency? Empirical analysis of SPDM and PTR models considering spatio-temporal double fixation. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(11): 61-75. (in Chinese)

[35] YORK R, ROSA E A, DIETZ T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics, 2003, 46(3): 351-365.

[36] 杨骞, 刘华军. 中国二氧化碳排放的区域差异分解及影响因素: 基于1995—2009年省际面板数据的研究. 数量经济技术经济研究, 2012, 29(5): 36-49, 148.

YANG Q, LIU H J. Regional difference decomposition and influence factors of China’s carbon dioxide emissions. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2012, 29(5): 36-49, 148. (in Chinese)

[37] ANSELIN L. Spatial Econometrics: Methods and Models. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1988.

[38] 田云, 林子娟. 中国省域农业碳排放效率与经济增长的耦合协调. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(4): 13-22.

TIAN Y, LIN Z J. Coupling coordination between agricultural carbon emission efficiency and economic growth at provincial level in China. China Population, Resources and Environment, 2022, 32(4): 13-22. (in Chinese)

[39] SADORSKY P. Financial development and energy consumption in Central and Eastern European frontier economies. Energy Policy, 2011, 39(2): 999-1006.

[40] SHAHBAZ M, ALI NASIR M, ROUBAUD D. Environmental degradation in France: the effects of FDI, financial development, and energy innovations. Energy Economics, 2018, 74: 843-857.

[41] 聂丽, 石凯. 农村金融集聚影响农村经济增长的区域差异与路径选择. 财贸研究, 2021, 32(5): 37-48.

NIE L, SHI K. Regional differences and path selection of rural finance aggregation affecting rural economic growth. Finance and Trade Research, 2021, 32(5): 37-48. (in Chinese)

[42] LESAGE J P, PACE R K. Introduction to Spatial Econometrics. Boca Raton: CRC Press, 2009.

Spatial-Temporal Pattern, Influencing Factors and Spatial Spillover Effect of Rural Energy Carbon Emissions in China

TIAN Yun1, YIN Minhao1, ZHANG Huijie2

1School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073;2Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081

【Objective】In the context of the “dual carbon” strategy, clarifying the current characteristics, spatial-temporal pattern and influencing factors of rural energy carbon emissions can provide important support for effectively promoting rural low-carbon development. 【Method】Carbon emission factor method is used to measure rural energy carbon emissions in China effectively, and analyze its temporal and spatial characteristics. Then, the autocorrelation model is used to explore its spatial correlation pattern. Finally, the introduction of STIRPAT extended model is used to analyze the main factors affecting its intensity changes and the spatial spillover effect. 【Result】China's total rural energy carbon emissions are in a continuous upward trend, with an increase of 77.55% in 2019 compared with 2005, which is mainly attributed to the increase in rural residents' domestic energy consumption. Rural energy carbon emission intensity has increased slightly during the investigation period. Although there are some inter-annual fluctuations, the overall fluctuations are small. In 2019, there were significant inter-provincial differences in rural energy carbon emissions, with Hebei leading the way and Ningxia at the bottom. Compared with 2005, only 5 provinces were in a downward trend. In 2019, Beijing ranked first in rural energy carbon emission intensity, while Hainan ranked last, with the latter even less than one tenth of the former. Since 2008, China's rural energy carbon emissions have shown obvious and stable spatial dependence, as well as local spatial clustering, with a small and relatively stable number of high-high concentration provinces and a lager and growing number of low-low concentration provinces. Among the social factors, the increase of rural affluence can lead to an increase of rural energy carbon emission intensity, while agricultural technology progress and rural labor force structure variables have a dampening effect, with only rural affluence showing a spatial spillover effect in a negative direction. Among the economic factors, the increase in the rural financial agglomeration and the improvement of agricultural development level both lead to the increase of rural energy carbon emission intensity, and both have spatial spillover effects, with the former positive and the latter negative. While agricultural financial investment does not have a direct effect but shows a negative spatial spillover effect. Among the industry-level factors, the increase of agricultural industry agglomeration leads to the increase of rural energy carbon emission intensity, but at the same time, it also presents a negative spatial spillover effect. 【Conclusion】The total amount and intensity of rural energy carbon emissions in China are on the rise, with significant inter-provincial differences. China's rural energy carbon emissions show obvious spatial dependence and spatial heterogeneity. Rural energy carbon emissions are affected by a combination of social, economic and industrial factors.

rural energy carbon emissions; agricultural carbon emission; spatial-temporal pattern; influencing factors; spillover effect

10.3864/j.issn.0578-1752.2023.13.009

2023-01-10;

2023-02-21

国家自然科学基金(71903197)、国家现代农业产业技术体系专项(CARS-08)、中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2722022BY012、2722022AL003)、中南财经政法大学研究生科研创新项目(202311006)

田云,E-mail:tianyun1986@163.com。通信作者张蕙杰,E-mail:zhanghuijie@caas.cn

(责任编辑 李云霞)

————不可再生能源